- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1175 歴史・文明・文化 『栗本慎一郎の全世界史』 栗本慎一郎著(技術評論社)

2016.01.06

『栗本慎一郎の全世界史』栗本慎一郎著(技術評論社)を読みました。

「経済人類学が導いた生命論としての歴史」というサブタイトルです。

この読書館でも紹介した『ゆがめられた地球文明の歴史』に続く経済人類学者の新刊です。著者は1941年、東京生まれ。慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程修了。奈良県立短期大学、ノースウエスタン大学客員教授、明治大学法学部教授を経て衆議院議員を二期務めました。1999年、脳梗塞に倒れるも復帰し、東京農業大学教授を経て、現在は有明教育芸術短期大学学長です。著書に『経済人類学』(東洋経済新報社)、『幻想としての経済』(青土社)、『パンツをはいたサル』(光文社)などがあります。

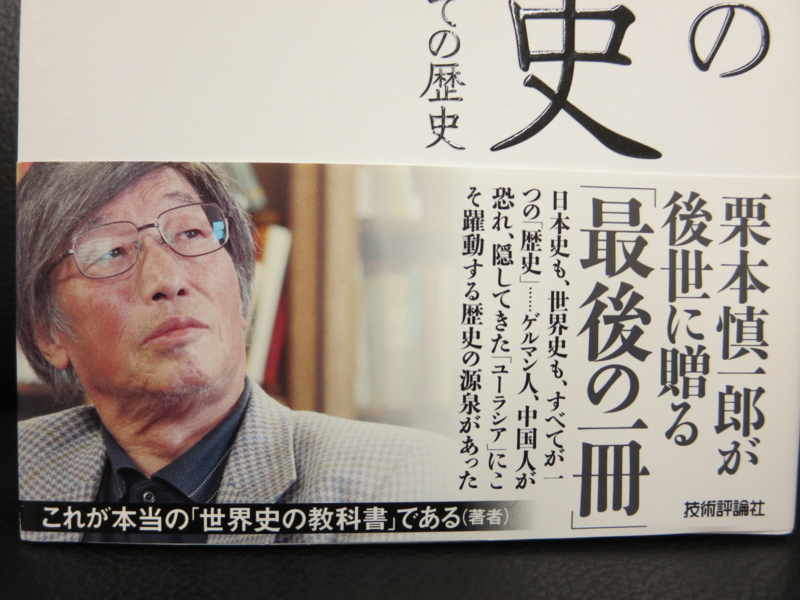

本書の帯

本書の帯

帯には著者の顔写真とともに、「栗本慎一郎が後世に贈る『最後の一冊』」「日本史も、世界史も、すべてが一つの『歴史』・・・・・・ゲルマン人、中国人が恐れ、隠してきた『ユーラシア』にこそ躍動する歴史の源泉があった」「これが本当の『世界史の教科書』である(著者)」と書かれています。

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はじめに―哲学と生命論なき『歴史』学は全て退場せよ」

第1章 世界の中の日本

第2章 文化と文明、王国と帝国、民族と人種

第3章 人類文化の起源地・ユーラシア

第4章 世界帝国アスカ

第5章 異端と正統の誕生―西ヨーロッパ社会の基礎

第6章 ヨーロッパの本格的成立

第7章 ヨーロッパと日本だけの共通項

第8章 ヨーロッパを動かしたアジア

第9章 アジアの中の日本と中国

「おわりに―醒めない夢に」

「索引」

第1章「世界の中の日本」では、「独立はしていたが孤立していない最古の日本列島文化」として以下のように述べています。

「日本の文化は中国や朝鮮とは全く違う文化だ。北満州やその先の北ユーラシアとむしろ直接的に繋がっている。まず、日本列島の文化ははじめから世界的に孤立していなかった。青森の三内丸山遺跡は紀元前3500年程からのものだ。ただそれが世界とどう繋がっていたのかは、はじめから問題外にされてきた。だが時期的に言って、内容的に言って、ユーラシアの歴史と連携することを理解しなければならない。特に、太陽信仰における文化要素の繋がりである」

「蘇我氏の登場と日本連合帝国の成立」では、邪馬台国について以下のように述べられています。

「邪馬台国の卑弥呼が北九州にいたのは3世紀末だ。おかしな話ではあるが、邪馬台国は『邪馬壹国』が正しい。臺は壱の旧字だからヤマイ国としか読めない。魏志東夷倭人伝の項にそうはっきり書いてある。この本を勝手に魏志倭人伝と呼びかえたり、邪馬壱国を邪馬臺(ヤマタイ)国と言い換えたり(臺は台の旧字)、これまでの日本史家のやってきたことは異常である。民間の歴史家古田武彦氏がこれを正しく指摘して久しいが、その後も何も直していない。日本史学者どもは、ほとんど犯罪的ですらある」

4世紀から200年以内の間に日本列島は大きく変わりました。著者は、この200年を前期(4世紀前半~5世紀末)と後期(6世紀初頭~7世紀前半)の二期に分けています。その前期の後半に蘇我氏が突然、大和に出現します。現れ出たそのときから、すでに大豪族であった。最初から朝廷の財務を管理するなど、中国からの渡来人としてすでに著名でした。蘇我氏は、秦(はた)氏、東漢(やまとのあや)氏らをも従えていました。

蘇我氏の動きと連動して、そのころ小王国が分立していた日本列島に初めて日本国が現れ出ました。これが歴史に日本が登場する最初です。

「『日本』の出現」で、著者は蘇我氏について以下のように述べています。

「蘇我氏は、元はペルセポリスにある聖方位も、元はパルティアであるアスカも、飛ぶ鳥を聖なるものとするミトラ教も知悉していた。ゆえに、日本に聖方位も飛ぶ鳥のアスカも、ついで同じく飛ぶ鳥の白鳥信仰も採り入れたのである。このあたりの歴史展開のキイポイントは、一般にパルティアとして知られる大帝国アスカとミトラ信仰である」

「小王国の連合―ヤマト帝国の成立」では以下のように述べられます。

「王国の連合であるという意味で、ヤマト国は小なりといえども帝国である。帝国はヤマト朝廷のもとに成立した。

帝国ができた瞬間、それまでの大王(オオキミ)はスメラミコトと呼びかえられる。漢字で天皇である。スメラは宇宙のことだ。つまり『宇宙を統べる尊き人』がスメラ・ミコトなのだ。キォンヌ(匈奴)のディエングウグ(単于)と同じ意味だ。その上で、蘇我氏は騎馬民族本来の王誕生の神話(つまりスキタイの神話、あるいは正確にはサカまたはアスカの神話)を日本の天皇家の神話として乗せ変えた。そして都をミトラ教を基とする飛ぶ鳥への崇拝を取り入れた上で、アスカとした。蘇我氏が、作った最初の仏教大寺が『サカ』田寺である。この坂田寺(今は地図にしか残っていない)は、明確にして完全な聖方位になっている」

第2章「文化と文明、王国と帝国、民族と人種」では、「経済が誕生した本当の理由」として、著者は以下のように述べています。

「ギリシアの哲学者アリストテレスが発見し、経済人類学者カール・ポランニーが改めて確認した都市間戦争や都市間対外交易による経済の発展があったのである。このことはメソポタミアが現在に繋がってくる大きな要因だ。よって最も重要なことはこうである。シュメールが始めた巨大建築の構築、文字の使用、過剰生産物の貯蔵およびその後の分配というシステムが社会に『成長』という病の要因を植えつけていたということだ」

これらの要因の表面的な多くは、メソポタミアに南に接するエジプト古王朝でも見られました。巨大ピラミッド建設などはそのシンボルですが、経済発展の主要因である外交貿易がありませんでしたし、権力に対するシュメール人の考え方とエジプト人のそれはまったく異なっていました。著者は次のように述べます。

「エジプトでは宗教上の王は現実上の王でもあった。それでは専制は生むが連合は生まない。また拡大ではなく縮小や凝縮を生む。だからエジプトの文化、文明は紀元後に繋がっていかなかったのである。こういう意味でシュメールの持ち込んだものはまさに発展にとっては革命であり、それはエジプトにもインドにももちろん中国にもなかったものだったということがわかるだろう」

第4章「世界帝国アスカ」では、古代の世界帝国の存在が明かします。

その帝国の名は、アスカ。著者は次のように述べています。

「アレクサンドロスが外した王道である草原ルートをも押さえ、東西の交流を本当に支配し、歴史の真の動因を形成した大帝国がアスカである。ヨーロッパ名がパルティアで、重要な時期、重要な場所において500年にも及ぼうとする長期(前247~後226年にわって存在した帝国だった」

さらに著者は、パルティアが世界に与えた影響について述べます。

「パルティアがあったことによってローマ帝国は東に進むことを完全に阻まれた。またユダヤ人(特にスファラディ)は、帝国内部の交易者として東へ向かうことが出来た。そういう土台がなければ、後世(8世紀)に元はチュルク人系であるはずのアシュケナージ・ユダヤ人が登場することもありえなかっただろう。パルティアのおかげでユダヤ人は東に向かうことができ、そのためイスラム圏内にソロモンの名が多少の栄光性をこめて広まった。トルコ皇帝にスレイマーンの名が使われ、各地の山や遺跡にやはりスレイマーンの名がつけられた。スレイマーンとはソロモンのことだ」

著者は、キリスト教以外の有力な宗教についても次のように紹介します。

「南バビロニア出身のマニは、パルティアが政治的に滅んだ直後にキリスト教と仏教を統合しつつ新たなミトラ教たるマニ教を作った。マニの構築した宗教は、キリスト教におけるグノーシス派と釈迦の思想を採り入れて作られた。つまりキリスト教に対して、その教義上のぶれを批判するものでもあった。当然、支持者は非常に多く、ゆえにキリスト教はこれに対して政治的に対抗せざるを得なかった(ニカイアの公会議、1回目325年)。また、マニ教においては文字や象徴に対する拒否も明確にされている。かくのごとくマニははっきりした思想家であった。

ゾロアスター(古イラン原名ザラツシュートラ)もマニも、イエスと比べるとはっきり思想家たる要素を整えており、無教養な大工の息子イエスは彼らと比べるとただの現実説教家にすぎない。キリスト教の教義は彼の死後さまざまな要因で付け加えられて構成されたものである。そしてその隆盛は政治的な力によるものである」

キリスト教が浸透していった時代(4世紀国教化)、ローマ軍は以外にも他の宗教を信仰していました。彼らは独自に、東方非ローマ世界の中心宗教であるミトラ教を自分たちの宗教としていったのです。著者は「ミトラ教の浸透」で次のように述べます。

「ローマ教会によるこれらミトラ教の利用、または依存は、宗教学的に検討すれば疑問の余地なく明らかなことである。反論はありうるわけはない。キリスト教は、ミトラ教の土台によって成立したのである。

ゲルマン人神学者は、これをその後、人びとの意識に上らせないようにした。神学史においてミトラ教を論じることを実質禁止し、ミトラ教的な運動がもし出ると一も二もなく抹殺させた。教授がミトラ教に関心を持つと露骨に解雇し、ある地方のキリスト教信者がミトラ教を復活させると十字軍による虐殺の対象とした。

また、4世紀における異端認定運動は、マニ教という形で復活したミトラ教に対する排斥運動を骨子にしていた」

マニ教は、文字や十字架などのシンボルの使用は認めないという点で旧ミトラ教と一線を画していました。しかしマニ教は、明らかにアスカ・パルティア的背景に生まれたミトラ教でした。光と闇の善悪二元論が最も中心的な特徴であり、よってマニ教がユーラシアのウィグル族に浸透したとき、東方ミトラ教と認識されたのです。

マニ教の教義は800年近く生きて、南仏アルビジョワにおいて復活したとき、キリスト教アルビ派またはカタリ派が生まれました。10世紀にブルガリアで息を吹き返すと、キリスト教ボゴミル派となって、現在のボスニア・ヘルツェゴビナのイスラム教のルーツになっています。著者は「このように異端が多数生まれ、それが繰り返されることがヨーロッパ文化の特徴である。間違いなく根本特徴である」と述べています。

第6章「ヨーロッパの本格的成立」では、「ルネサンスは『復興』にあらず」として、著者は以下のように述べています。

「十字軍の運動は、その実態はともかく、結果としてゲルマン人の東方への移動と東方からの文物の西方への輸入と伝播を生んだ。要するにイスラムの文化、ことに学問的なものが西ヨーロッパのゲルマン人にもたらされたのだ。これがルネサンスと呼ばれるものに繋がるが、ギリシアの哲学や思想などもまったく西へはもたらされていなかったのだから、本当はルネサンスを文芸『復興』と訳すのはおかしい。本当はイスラムの手を借りた文芸『新興』でしかない」

拙著『ユダヤ教vsキリスト教vsイスラム教~宗教衝突の「深層」』(だいわ文庫)にも書きましたが、かつてのイスラム世界は、かの『千夜一夜物語』に代表されるように文化においても世界の最高水準にありました。アッバース朝の首都であるバグダードは「世界の都」でした。アッバース朝のカリフが特に心血を注いだのが、ギリシャ古典の復興でした。近代初頭のイタリア・ルネッサンスの数世紀も前に、サラセンではギリシャ文化の価値を見出し、その研究に打ち込んでいたのです。このルネッサンス運動が、ヨーロッパ近代につながっていくわけですが、ヨーロッパ人が古典復興ができたのも、元をただせば、すべてアラブ人のおかげなのです。イスラム世界そしてアラブ人の存在がなければ、今頃はソクラテスもプラトンもユークリッドも歴史にその名のみを残す存在になっていたことでしょう。

よく知られているように、ギリシャで起こった古典文化を直接に引き継いだのはローマ帝国です。よく誤解されていますが、ローマ帝国の公用語はラテン語ではなく、ギリシャ語でした。ローマの上流階級では、その子弟にギリシャ人の家庭教師を与えます。ギリシャ語が読み書きできなければ、まともなインテリとは見なされませんでした。それゆえ、古代ローマではギリシャの古典研究が盛んでしたし、新プラトン学派なども成立しました。

ところが、西ローマ帝国が滅亡した後、その文化的遺産はゲルマン人ではなく、サラセン帝国によって引き継がれることになったのです。ローマ帝国という最大の保護者を失ったギリシャ思想を守ったものこそ、アッバース朝のカリフたちでした。「ギリシャ語は知恵の言葉である」というスローガンの下、散逸しかかっていたギリシャ古典の収集、研究が盛んに行なわれました。中でも熱心だったのは、第5代カリフのアル・ラシードと第7代のアル・マームーンでした。マームーンは「知恵の館」と呼ばれるギリシャ文化の研究施設を作り、そこでアラビア語への翻訳を組織的に行ないました。

こうした熱心な研究活動が行なわれた背景には、ムハンマドの教えがありました。ムハンマド自身は直接学問には縁がありませんでしたが、学問の重要性は知っていました。ムスリムたちに学問を大いに奨励していたため、このような研究施設が作られたというわけです。アッバース朝の学問研究は驚異的なスピードで進められました。ギリシャの哲学、医学、天文学、地理学、数学の書物が「知恵の館」に集められ、アラビア語でプラトン、アリストテレス、プトレマイオス、ユークリッド、アルキメデスが読めるようになりました。アラブにおける学問は最も高度なものとなり、多数の優秀な学者が生まれたのです。

さて、本書の内容に戻ります。第7章「ヨーロッパと日本だけの共通項」では、蘇我氏以外で、大陸からやってきた豪族について言及されています。たとえば、物部氏です。物部氏は蘇我氏と同じく東北地方から日本に入りました。そして蘇我氏全盛の頃、西へ行って九州を代表する豪族となりました。

物部氏は蘇我氏に対抗したわけですが、彼らは「神道vs仏教」という古代日本の宗教戦争の代理人でもありました。

拙著『知ってビックリ! 日本三大宗教のご利益―神道&仏教&儒教』(だいわ文庫)にも書きましたが、日本に仏教が伝来したとき、敏達天皇が受容の可否を群臣にたずねました。そのとき、蘇我稲目は仏教の受容、すなわち「崇仏」を答申しました。諸外国でも仏教を採用しているのだから、日本だけがその流れに乗り遅れてはならないというのです。

それに対して、物部尾輿と中臣鎌子は、「廃仏」を主張しました。その論拠は、日本には日本固有の神である「国神」がおられるから、「蕃神」という外国の神を崇拝する必要はまったくないというものでした。

こうして神道と仏教のガチンコ宗教戦争が勃発しかけたわけですが、現在のキリスト教とイスラム教の対立のような泥仕合にはならずに済みました。敏達天皇の後に即位したのは、仏教に心を寄せる用明天皇でした。しかし、まもなく疫病で没し、その後は崇峻天皇を経て女帝の推古天皇が即位しました。

推古天皇の摂政こそは、日本宗教における偉大な編集者である聖徳太子でした。聖徳太子は、神道・仏教の両宗教に儒教までをも加えた「和」の宗教国家構想を見事に実現したのです。

物部氏について、著者は次のように述べています。

「物部氏はユーラシアから来た最大の対抗勢力であった。また別に、貴族大伴金村らに支えられた継体天皇派などもいた。継体派は、能登、越前などを拠点にして、河内の王朝とも繋がっていたようである。また継体の前に、5世紀末に猛威を振るった雄略天皇派もひとつの勢力だった。これは能登、越後を勢力圏にする『越の国』派だろう」

そして、著者は、日本史の最重要テーマである「天皇の起源」について以下のように述べるのでした。

「こういった豪族とは、多分、小なりとは言え国王である。6世紀に変わるころ、ユーラシア系の最高の貴族蘇我氏がそれらをまとめて大和朝廷のリーダーの位置に立つ。おそらくは、現実の大王の位置について、精神的な大王はスメラミコトとして別に立てた。これがスメラミコト(天皇)の始まりである」

本書を読んで、わたしは「歴史の真実」について思いを馳せました。

学校の世界史の授業では、今でもヨーロッパや中国が歴史の中心となっています。しかし、それではトルコ系遊牧民やイスラムの重要性がよくわかりません。

西欧と漢民族が恐れたユーラシアの栄枯盛衰が現在の世界の成り立ちにどう影響を与えているのかが理解できたような気がしました。

また、本書で明かされる南シベリア文明、パルティア、キメク、カザールなどについての記述も非常に興味深かったです。本当の「草原の道」こそが世界にとっての最重要地域であったという事実を知ることができました。

なお、本書の「あとがき」で、著者は「要するに本書は少なくとも半世紀以上の、経済人類学による真実に対する愛と追求の末の結論を、一度、筋の通った形で後進に伝えておこうというものなのである」と書いています。