- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.02.22

『象徴と権力』竹沢尚一郎著(勁草書房)を読みました。

「儀礼の一般理論」というサブタイトルがついています。著者は1951年福井県生まれ。76年、東京大学文学部哲学科卒。現在は、国立民族学博物館先端人類科学研究部教授・総合研究大学院大学教授です。専攻は人類学、西アフリカ研究、社会史、文化史、物質文化研究です。

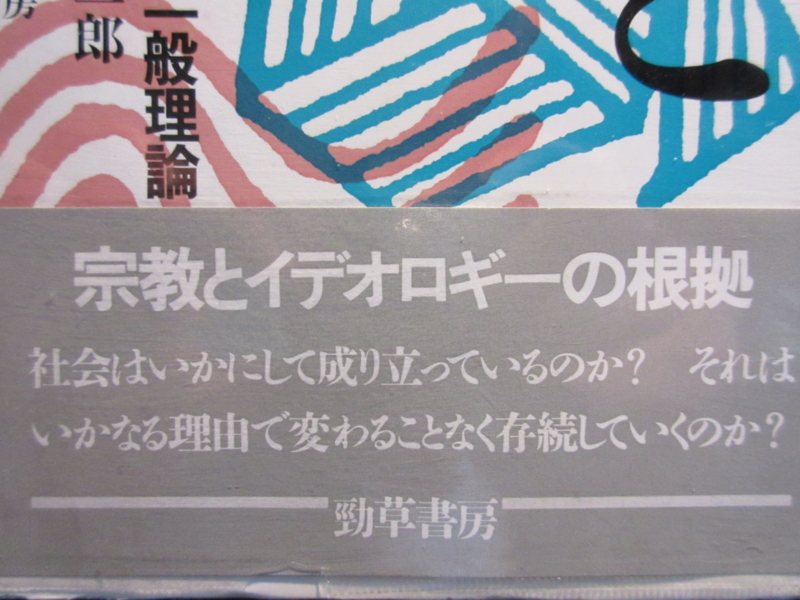

本書の帯

本書の帯

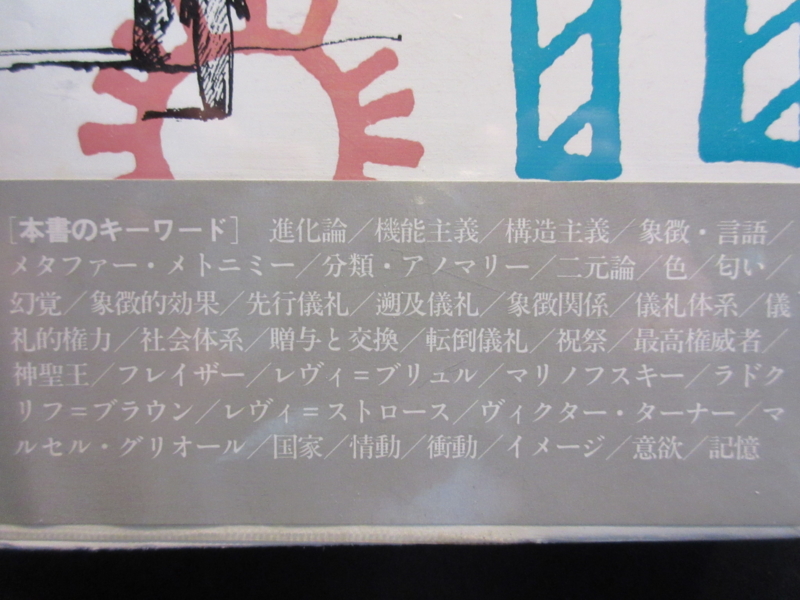

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の帯には「宗教とイデオロギーの根拠」と大書され、「社会はいかにして成り立っているのか? それはいかなる理由で変わることなく存続していくのか?」と書かれています。また、帯の裏には[本書のキーワード]として、以下のような言葉が並んでいます。

本書の「目次」は以下のような構成になっています。

序文「儀礼研究の歴史」

1 宗教人類学における象徴概念の再検討

序

第一章

象徴の内容あるいは意味にかんする問題

第二章 象徴関係あるいはシンボリズムの問題

第三章

象徴の効果あるいは象徴作用にかんする問題

結論

2 ドゴン族の儀礼の綜合的理解の試み

序

第一章 ドゴン族の先行儀礼

第二章

遡及儀礼とは何か

第三章 体系としての儀礼

結論

3 儀礼的権力とは何か

序

第一章

ドゴン族における社会体系と儀礼体系の関係

第二章

歴史の中の儀礼体系

結論

結語

注

あとがき

引用文献

索引1(ドゴン族事項・語彙)

索引2(ドゴン族の儀礼)

序文「儀礼研究の歴史」の冒頭で、著書は以下のように書いています。

「人間にとって儀礼とは何か、それを問うことがこの本の主題である。

人間の生活は、すみからすみまで儀礼にとり囲まれている。儀礼というと、ひとは仏教やキリスト教などの荘厳な儀礼を連想するかもしれない。あるいは日本の各地で季節の変わり目におこなわれる伝統的な祭や、国家や自治体がおこなう世俗的な空騒ぎを思いうかべるかもしれない。しかしそれだけが儀礼なのではない。病気なおしや開運を目的とした個人的な儀礼もあいかわらず頻繁におこなわれているし、元旦に人びとが神社にまいることも、宗教的な意図の有無とは無関係に儀礼行為のうちにいれることができる。それどころか日常の挨拶や敬語の使用も、ある意味では儀礼の1つに数えられるし、社会学者ゴフマンによれば、コード化された立ち居振舞いや様式化された表情、エチケットという規則づけられた行動様式などからなる私たちの社会生活は、そのまま一続きの儀礼として考えることができるというのである」

2「ドゴン族の儀礼の綜合的理解の試み」の第三章「体系としての儀礼」には、以下のように書かれています。

「人間存在とは、すでにのべたように、つねにその内側と外側において、コントロール困難な不確定の要素に、いいかえれば自然の序列に属する要素に直面させられている。それは一方において、人間の身体の内奥深くからやってくる情緒や衝動、イメージや記憶といった分節されず、形式をもたない要素であり、そして他方において、全く偶然に生起し、いかなる規則性ももたない外部の自然の出来事である。先行儀礼はこの2種の自然の要素にたいして働きかけ、そこにある種の形式と規則性を導入することを目的としていた。すなわち、内部からやってくるこれらの不定形の要素に明確な秩序形式を与えようとするのが思春期儀礼であり、そのためにとくに試練と差異化のテーマが活用されていた。そして思春期儀礼も含めたすべての先行儀礼は、全く偶然にしか生起しない外部の自然の出来事に、一定の法則性、一定の予見可能性を導入しようとつとめていたのである」

また、著者は以下のようにも書いています。

「世界の進行のうちに一定の規則性を見出し、それをコントロールすることが可能だと信じるようになったこと、これが儀礼の体系がもたらした第一の効果である。儀礼と規則によって規制され、コントロールされるこの世界は、ドゴン族の神話的思考においては、水の精霊ノンモの身体に同一視されている。ディーテルランがいうように、この社会では『宇宙は分節され、秩序づけられ、機能的で・・・・・・、その各部分が互いに依存しあっているような1つの生きた身体として考えられている』。実際このドゴンの人びとは、彼らの生命を組織しているあらゆる社会的・宗教的制度や、鍛冶や機織りなどの基本的技術、そしてあらゆる動物、植物、鉱物、天体の分類等を、ノンモの体から生まれたものとみなしている。それどころか彼らは、『ドゴンのすべての慣習(信仰、制度および儀礼)は、ノンモの分割された身体そのものである』とさえ言明するのである」

さらに著者は以下のようにも書いています。

「人間が儀礼の体系に依存するようになったこと、それが儀礼の体系がもたらした第二の効果であった。儀礼の体系へのこの依存は、右のような外なる自然にたいする人間の関係をつうじてだけでなく、内なる自然としての自己の身体や無意識との関係においても現われている。すでにみたように、人間は儀礼をへることによって健康を固有な属性とみなすようになり、病気や死を遠ざけていた。ところがそのことがまさに、病気や死にたいする彼の不安をもたらしたのである。ちょうど人びとが雨や豊作を期待するようになったがゆえに、それに反するひでりや不作を恐れるようになったように。もしこれが儀礼以前の子供であれば、事情は全く違っていただろう。彼は生物学的本能において病気や死を忌避することはあっても、それにたいする不安は知らなかっただろうからである。ところが儀礼によってみずからを生と健康の領域に位置づけた大人は、逆にたえずこれらの望まざる出来事に脅やかされるようになる。かくして彼が健康を自分に固有の属性とみなし、病気や死を外部からかれを襲う不慮の出来事として位置づけた時点で、儀礼の体系への依存はすでに始まっていたのである」

そして著者は、以下のように「儀礼」についての考えを述べます。

「ようするに儀礼は、一方において不安をかきたて、そして他方においてそれを解消する。儀礼が人間にたいして効果的であるのは、そうした入念な方法をとっているためではないだろうか。

いずれにしても、人間が健康や豊作だけを願うこと、そしてそれも彼自身の経験にほかならない病気や死、ひでりや不作などの出来事を受けいれようとはしないこと、まさにこの点において、換言すればこの根源的な自己疎外において、儀礼の体系への彼の依存が始まっているのである。そしてこれらの出来事がけっして人間からなくなるものではないがゆえに、儀礼の体系へのこの依存はけっしてなくなることがないのである」

それから著者はドゴン社会で行われている三種の祝祭を比較した結果、以下のように述べています。

「私たちがこれまで明らかにしてきたところでは、儀礼は人間の内と外にある二重の自然に向かうものであり、そこに人間に固有なある種の形式と規則性をもち込もうとするものであった。儀礼は数を重ね、さまざまな契機にくり返しおこなわれることによって、不定形で予測不可能なものとしての自然の世界を、秩序ある世界に、いいかえればすべてが規則によって整えられ、人間の望む出来事だけが続いて生起するような理想の世界に変えようとしていたのだった。とはいってもこの理想の世界は、決して現実に実現されるわけではなく、いくら儀礼をくり返しおこなったところで、人びとの望まない病気や死、ひでりなどの出来事は絶えることがない。そこでおこなわれるのが解釈であり、これらの望まれざる出来事の原因を外部に押しつけることによって現実と儀礼とのあいだの格差を埋め、儀礼の効果性にたいする信頼を救い出そうとしていたのである。しかしならが、そうした手段をとったとしても、相変わらず儀礼と現実とのあいだの格差は残り続ける。それゆえここで、この格差を埋めるために、たとえ短い期間でも理想の世界を現出させることが必要になってくるのである」

さらに著者は「祝祭」について以下のように述べます。

「祝祭は象徴を大量に活用し、大量の消費をおこなうことによって、苦しみに満ちた現実の生活のただ中に短い至福の時をもち込もうとする。それは歌や踊り、美しい仮面や衣裳、人を喜ばせ満足させる大量のビールや食物で取り囲むことによって、人びとに日頃の苦しみを忘れさせ、毎日の不安から解放させようとするのである。この喜悦と満足の時がもし存在しなかったなら、苛酷な日常の生を強いられ、絶えず理想を願いながら決してそれを実現できない人びとの意識の中に、諦めと悲嘆が入り込んできただろう。この厭世的な物の見方はつねに生を窺っているものであり、すべての社会生活を破壊しかねないものである。それに対抗するには、象徴と消費を大量にすることによって、人間に何が可能かを示すことが必要なのであろう」

そして著者は「祝祭」と「象徴」について以下のように述べます。

「これらの祝祭は、人間の社会とその秩序の危機に際して、それを脅かす自然に打ち勝ち、凌駕することを目的とするものなのである。今や問題は、儀礼がそうであるように、規則正しく象徴を使用することによって、自然のうちに秩序を課すことではない。象徴の過剰の使用を本性とする祝祭は、そういった秩序や規則をこえてしまっている。重要なことは、象徴を最大限に活用することであり、象徴の可能性にまで行きつくことである。そしてそれをつうじて、人間に何が可能かを示すことである。

象徴を規則正しく活用することで人間の内と外の二重の自然に秩序を与えようとする他の儀礼にたいし、祝祭はそうした枠をこえてしまっている。祝祭がめざすのは、象徴を最大にすることによって人間の文化の極限にいたることであり、たえず人間の秩序をうがっている自然より、人間の秩序の方が優位に立ちうることを示すことなのである」

では、「象徴」とは何でしょうか。著者は以下のように述べます。

「象徴とは、これまで多くの研究者が考えてきたように、何かを表わすものでもなければ、何か特殊な実在の様態を人間に伝えるものでもない。それは色や音、匂い、手ざわりといった感覚特性をもつところにその特徴があり、象徴の固有性は、これらの特性を通じて人間の心理と身体の深層に働きかける能力をもつ点にある。その意味で象徴とは、人間がみずからの心理―身体の層に働きかけるための一種の素材、手段にほかならない。それゆえ、人間が象徴を用いることで何をおこなっているかを知るには、象徴を要素として構築された、心的―社会的装置としての儀礼の全体を見なくてはならないのである」

本書の「結語」の冒頭で、著者は次のように書いています。

「儀礼の構成要素としての象徴は、色や形、匂いなどの感覚特性をもつところにその固有性があったが、これらの感覚特性は、自然の種としての動物にとっては、外界を認知し、外界に向かって働きかけるための不可欠の要素にほかならない。それらは、自然の種としての動物の生存に不可欠な、その意味で自然の序列に属する諸要素にほかならないのである。これにたいし、人間において特異なことは、こうした自然の要素としての感覚特性に規則や形式といった文化的要素を課すことによって、儀礼という自然の序列をこえた、人間に固有な文化装置を作りあげたことである」

また、儀礼を象徴の総体と考える著者は、その作用について以下のように述べます。

「象徴の総体としての儀礼が人間にもたらす作用は、言語の規則や近親相姦の禁止と同列におくことが許されるだろう。言語の規則や近親相姦の禁止が自然と文化のちょうつがいを構成しており、そうであるがゆえに人間はそれを意識しえないままに実践しているように、儀礼と象徴もまた、自然から文化への移行の契機となっているがゆえに、その真の意味は言語化されないままに、その効果―文化の誕生、維持―が享受されているのであろう。こうした仮定はあまりに大胆なものと思われるかもしれない。しかし世界中のあらゆる社会、あらゆる民族集団が、儀礼を不可欠の要素としてもっていることを考慮するなら、必ずしも的をはずしたものとはいえないだろう。儀礼はあらゆる社会において、文化的諸制度を維持するための不可欠の要素、他の文化諸制度を支えるための堅固な土台をなしていることは疑いえない事実だからである」

しかしながら、「儀礼の作用は以上の点につきるものではない」とする著者は、以下のように述べています。

「私たちが検討してきたドゴン社会においては、儀礼体系は心的作用とどうじに、同じくらいの重要性をもって社会的機能をも果たしていたのである。つまり、人間間の関係を差異化、序列化するとどうじに、社会の枠組を課し、社会をある形態に保つという機能である。中央に政府をもたず、発達した官僚組織も、独立した軍事および警察組織も持たないこの社会において、秩序が維持され、社会の統一性が保持されるのはまさにこの儀礼の効果によるものであった」

本書の「あとがき」で、著者は以下のように述べています。

「まず象徴についてくわしく論じることから始めたのは、いかなる研究も堅固な土台の上に立たせることが必要であり、儀礼の研究のためには、その構成要素としての象徴を明確に定義することがこの土台の建設になると思われたためである。象徴の概念は、これまで多くの研究者によって論じられていながら、そこにはつねに混乱と曖昧とがあった。私がここでおこなった考察は、他の研究者とは必ずしも一致するわけではないが、論の当否は読者の判断におまかせしたいと思う」

続けて、著者は以下のように述べています。

「つづく箇所では、こうして定義した象徴概念から出発して、ドゴン族でおこなわれている29の儀礼を統一的に把握し、そこにひそむ構造と機能を明らかにするようつとめた。私の考えるところでは、1つの社会の儀礼は1つの体系を構成しており、それゆえ儀礼の理解のためには個々に見えていくのでなく、全体の観点からとらえる必要がある。ここでおこなったように全体の観点から儀礼を把握することによって、新しく理解された側面がいくつかあったのではないかと思っている」