- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1207 哲学・思想・科学 | 心霊・スピリチュアル | 死生観 『死はこわくない』 立花隆著(文藝春秋)

2016.03.12

『死はこわくない』立花隆著(文藝春秋)を読みました。 ちょうどインドを訪れているときにバスの中で読んだ本です。 わたしのブログ記事「NHKスペシャル『臨死体験~死ぬとき心はどうなるのか』」で紹介したテレビ番組をもとに書籍化した内容となっています。著者は1940年長崎県生まれで、現代日本の「知の巨人」の1人として知られます。

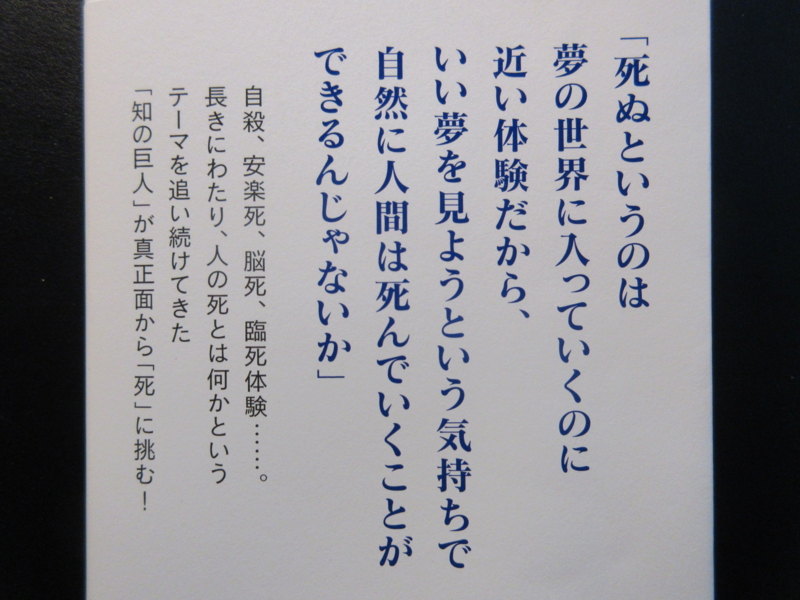

本書の帯

本書の帯

本書の帯には笑顔の著者の上半身の写真とともに「がん、心臓手術を乗り越えた75歳のいま、そのとき私たちが何を感じるのかが分かってきた―。」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、帯のうらには以下のように書かれています。

「『死ぬというのは夢の世界に入っていくのに近い体験だから、いい夢を見ようという気持ちで人間は自然に死んでいくことができるんじゃないか』。 自殺、安楽死、脳死、臨死体験・・・・・・。長きにわたり、人の死とは何かというテーマを追い続けてきた『知の巨人』が真正面から『死』に挑む!」

本書の「目次」は以下のようになっています。

第一章 死はこわくない

1「死」を怖れていた若き日

失恋で自殺?

安楽死についてどう考えるか

「死後の世界」は存在するか

2 ここまでわかった「死の瞬間」

心停止後も脳は動き続ける 体外離脱の謎

「神秘体験」はなぜ起こるのか

人生の目的は心の平安

3 がんと心臓手術を乗り越えて

理想の死に方

延命治療はいらない

生命の大いなる環の中へ

[特別エセー]ぼくは密林の象のごとく死にたい

第二章 看護学生に語る「生と死」

人は死ぬ瞬間に何を思うか

死にゆく者へのインタビュー

厳しい看護師の現場

葛藤に次ぐ葛藤

燃え尽き症候群

難しいがん患者のケア

筑紫哲也さんの場合

余命の告知はどうすべきか

勝手に告知した、と激怒した家族

人間は死んだらゴミになる?

ナチスに殺された子どもの絵

「肉体は人間存在の外殻に過ぎない」

見えない存在との語らい

臨死体験はなぜ似ているのか

長期療養病棟の現実

尊厳死とどう向き合うか

第三章 脳についてわかったすごいこと

「意識」とは何か

脳科学「最大の謎」とは

脳はケミカルマシン

夢は思い通りに変えられる

意識を数式化できる?

心を持つ機会はできるのか

死んだときに意識はどうなるのか

東洋の世界観に近づく

「あとがき」

第一章「死はこわくない」の1「『死』を怖れていた若き日」では、「失恋で自殺?」として自殺の問題が語られますが、著者は次のように述べています。

「実は自殺は、哲学における中心的な問題の1つです。実存主義の作家として有名なカミュは『シーシュポスの神話』という哲学的エッセイの冒頭で、こう書いています。『真に重大な哲学上の問題はひとつしかない。自殺ということだ。人生が生きるに値するか否かを判断する、これが哲学の根本問題に答えることなのである』(『シーシュポスの神話』清水徹訳 新潮文庫)。うん、そうだと思いました。大学時代のはじめ、しばらく実存主義に熱中したのは、これがきっかけでした」

さらに著者は「死」について以下のように語ります。

「人が死ぬとはどういうことなのか。この問題をはじめて真っ正面から哲学的に論じようとしたのが実存主義です。マルクス主義とともに、実存主義は、1950~60年代の大学生が最初に受ける知的洗礼として重要でした」 「人はみないつか自分の死に一人で向き合わなければならない。『自分の死は自分で死ななければならない』。実存主義が繰り返し問うたのが、自殺の是非を含む、自分の死との向き合い方でした。この問いは今の若い人にとっても切実なものではないでしょうか」

「『死後の世界』は存在するか」では、以下のように述べています。

「僕の両親はキリスト教徒だったので、一般の日本人の習俗を知らずに育ちました。今でも困ることがありますよ。お盆って何?と聞かれても答えようがない。当然、家に仏壇もないし、神棚もありませんでした。むしろ両親はそういう日本の伝統的な習俗に反対していました」

これを読んで、「この人が日本人の死について語るのには限界があるな」と思いました。先祖供養という日本最大の習俗と無縁の人間が、いくら本ばかり読んで考えても、絶対に日本人の死生観は理解できないでしょう。

第一章の3「がんと心臓手術を乗り越えて」の「理想の死に方」では、これまで著者が世界中で風土病などになったことが明かされます。特に、インドでは本当に死ぬ思いだったそうです。「死の恐怖は感じたんですか?」というインタビュアーの問いに対して、著者は「それはありません」と即答して、以下のように答えます。

「昔、宇宙飛行士で医師の向井千秋さんに、大事故を想定した訓練中、パニックになる人はいないのかと聞いたことがあります。彼女の答えはこうです。『みんな自分がいま何ができるかを考えて必死で作業をはじめますから、プロとしての意識が前面に出て、怖いとかいったことは、あまり感じなくなるんですね』(『宇宙を語る1』中公文庫)いざ死の危機に直面すると、人間って、その状況を把握したり、その対応に駆け回ったりするのに精一杯で、死を心配している余裕なんてない。それが普通なんです。暇な人間だけが死の恐怖にとらわれるんじゃないでしょうか」

著者の両親はともに95歳で亡くなったそうです。著者は述べます。

「二人とも、日本人の平均寿命より長く生きました。人の寿命の長短と相関関係がいちばん強いのは、その人の親の寿命らしいので、僕も長生きするのかもしれません。でも、僕自身は、両親ほど長生きしたくないですね。ヨボヨボのボケ老人になって生きててもいいことがあるとは思えないですから、ボケる前に死にたいです。死ぬとき、あ、オレはいま死につつあるんだと意識したいです。若いときインドで見た夢のつづきを見る思いで」

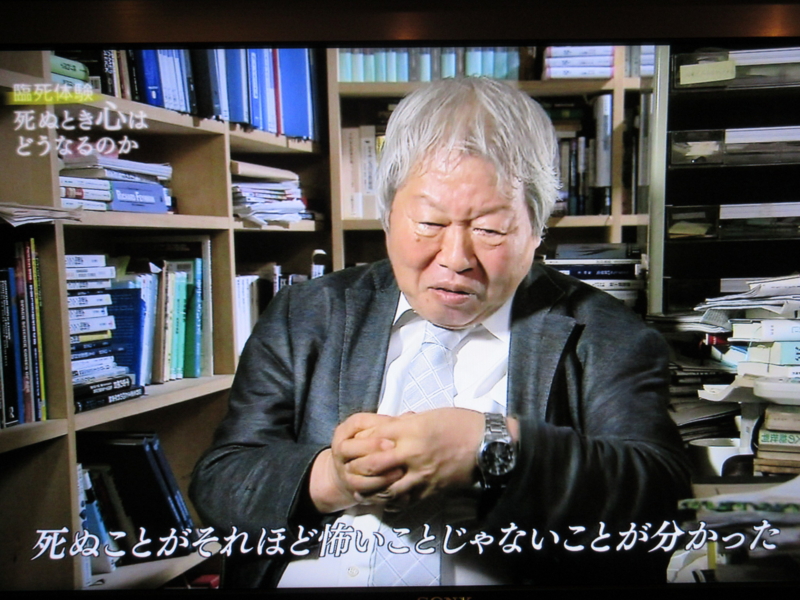

死ぬことはこわくない!(NHKより)

死ぬことはこわくない!(NHKより)

「延命治療はいらない」では、臨死体験について以下のように述べます。

「臨死体験は脳が最後に見せる夢に近い現象ですから、いい臨死体験ができるように、死に際の床をなるべく居心地よくしておくのが肝要です。臨死体験の研究が進めば、どういう環境に置かれたとき、人はハッピーな臨死体験・臨終体験ができるのかといった知見がもっと集まるでしょう」

著者は「死」について一般の日本人とは異なる考えを持っています。 キリスト教徒の両親のもとで育ったせいか、「人間の肉体はチリから生まれてチリに帰る」という考え方にずっと親しみ、肉体に特別な意味があるとは思えないといいます。そして、以下のように述べています。

「特に嫌なのは、火葬場での骨あげです。焼き上がった遺体の骨を遺族らが二人ひと組で順番に箸で拾いあげ、骨壺に納めていく風習ですが、こんな儀式は要らないと思います。僕はあるとき火葬場でたずねました。もし遺族が故人の遺骨を拾わずにそのまま帰ったらどうなるのかって。東京都清掃局(現環境局)の清掃車がきて引き取るとのことでした。つまり、残った遺骨はゴミとして処理されるわけです。僕も死んだら、葬式なし、骨あげなしで、遺骨は東京都に引き取ってもらえばいいと思っています。昔、伊藤栄樹という、現役検事時代にダグラス・グラマン事件など有名な事件の数々を手がけた有名な検事総長が『人は死ねばゴミになる』という本を書きましたが、あの通りだと思います」

「生命の大いなる環の中へ」では、「ゴミとして処分されるというのが理想の葬られ方なんですね」と質問するインタビュアーに対して、著者は「いえ、もっといいのは『コンポスト葬』です。遺体を他の材料と混ぜ、発酵させるなどしてコンポスト(堆肥)にして畑に撒くのです」 この「コンポスト葬」というのは初めて知りました。著者は述べます。

「僕の葬り方としては、コンポスト葬が理想ですね。チベットで行われている、遺体を刻んでハゲタカに食わせる『鳥葬』も理論的には悪くないけど、美学的にはチョッとどうかなと思います。海に遺灰を撒く散骨もあるようですが、僕は泳げないから海より陸のほうがいい。コンポスト葬も美学的かつ法的に難点があるから、妥協点としては樹木葬(墓をつくらず遺骨を埋葬し樹木を墓標とする自然葬)あたりがいいかなと思います。生命の大いなる環の中に入っていく感じがいい」

番組のオープン・タイトル(NHKより)

番組のオープン・タイトル(NHKより)

第三章「脳についてわかったこと」では、「死んだときに意識はどうなるのか」として、NHKスペシャル「臨死体験~死ぬとき心はどうなるのか」で23年ぶりに再会した医師で臨死体験研究者であるレイモンド・ムーディ博士のことが語られます。ムーディは自身が臨死体験をしたことから、死後の世界の実在を信じています。一方の立花氏は「死ねば、心も消える」と考えています。しかし、そんな立花氏に向かってムーディは微笑みながら「あなたが先に死ぬか、私が先に死ぬかはわかりませんが、きっといつかどこかで、あなたとまた再会できると信じています」と語りかけるのでした。それを聞いた立花氏も満面の笑みでムーディに応えます。感動的な場面でした。

レイモンド・ムーディの言葉(NHKより)

レイモンド・ムーディの言葉(NHKより)

この再会について、立花氏は以下のように述べています。

「ムーディは約20年前に取材したときには、『死後の世界』に否定的でした。しかしその後、精神を病んで自殺を図った際、自ら臨死体験をして、現在では『死後の世界がある』と立場をガラリと変えました。会ったときも、『かつての自分であれば言うはずもないことを言っていて、自分自身が驚いている』と言う。そしてすべては『ナラティブ』、つまり『語り口』の問題なのだと言うのです」

レイモンド・ムーディの言葉(NHKより)

レイモンド・ムーディの言葉(NHKより)

ナラティブという言葉はわかりにくいかもしれませんが、国文学者の三浦佑之氏の著書『古事記を読みなおす』(ちくま新書)を引き合いに出して、立花氏は以下のように述べます。

「『古事記』と『日本書紀』は、その中身の相当部分が共通していて、同じ内容が異なるコンテクストで書かれている。『古事記』はあくまで物語(神話)ですが、『日本書紀』は年表を辿るような歴史的な語り口で書かれています。臨死体験も科学的なアプローチで解明する方法もあれば、宗教的、神秘的な見方で捉えることもできる。そしてそれはどちらも否定することはできない、とムーディはいうのです。約20年前に語ったことと、今回の取材で神秘的な見方で語ってくれたことは、脳の中で実際に起きていることを別のコンテクストで語ったものに過ぎないというわけです」

このナラティブの問題は興味深いですが、わたしは臨死体験そのものに当てはまる言葉であると思いました。臨死体験に対する聞き取り調査などで回答者が死にかけた時の不思議な体験について話すとき、神の教えを伝えるのに用いられる言葉をそのまま使う場合があります。たとえば、臨死体験者は「光の存在」と会うことがよくあります。キリスト教徒であれば、その存在を「神」や「イエス」と言うことが多いですが、他の宗教的背景を持った人の場合には、「ブッダ」や「アッラー」などと呼ぶこともあります。まさに臨死体験の報告こそはナラティブの問題なのですが、その意味で著者の立花氏が唯物的な言葉しか語れなくなったことが残念で仕方がありません。