- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.05.05

ゴールデンウィーク中は、ずっと『儀式論』を書いています。

いま、ちょうど「祭祀と儀式」という章を書き上げたところです。

『ミューズ―舞踏と神話』ワルター・F・オットー著、西澤龍生訳(論創社)を読みました。この読書館でも紹介した『ディオニューソス―神話と祭儀』に続く、ドイツの古典文献学者のギリシア神話に関する著書の翻訳です。1954年から56年に書かれた文章が収められており、日本語版は98年に刊行されています。前作に続いて、美文調の翻訳です。

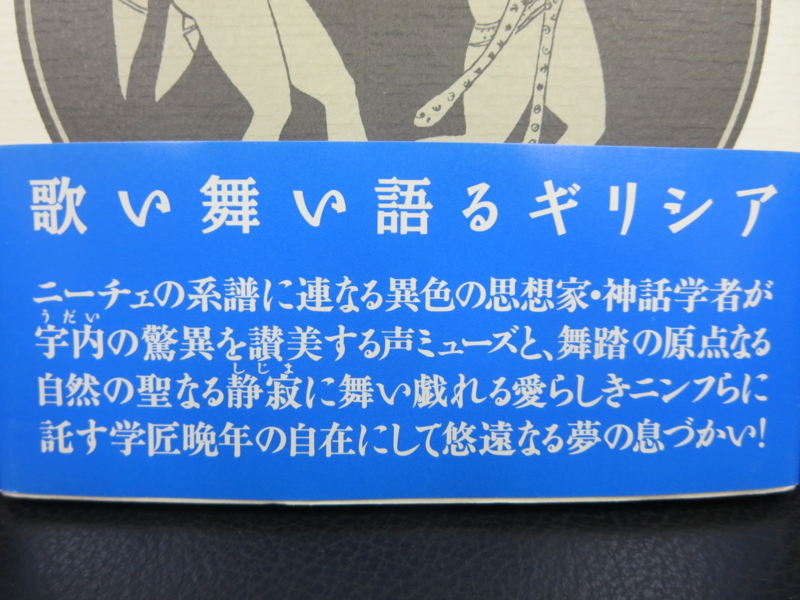

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「歌い舞い語るギリシア」と大書されています。 続いて、以下のように書かれています。 「ニーチェの系譜に連なる異色の思想家・神話学者が宇内の驚異を讃美する声ミューズと、舞踏の原点なる自然の聖なる静寂に舞い戯れる愛らしきニンフらに託す学匠晩年の自在にして悠遠なる夢の息づかい!」

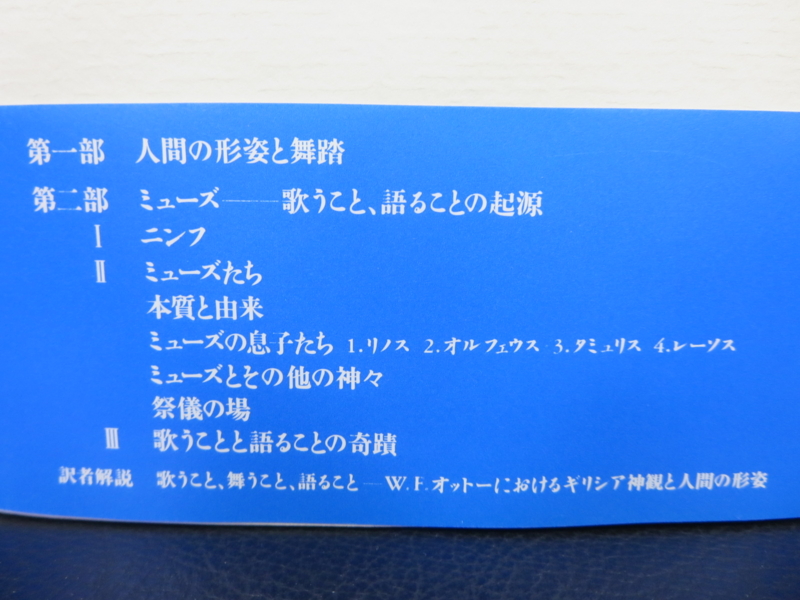

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のようになっています。

第一部 人間の形姿と舞踏

第二部 ミューズ―歌うこと、語ることの起源

序 1 ニンフ

2 ミューズたち

3 歌うことと語ることの奇蹟

「注」

「原典力号一覧」

訳者解説「歌うこと、舞うこと、語ること ―W・F・オットーにおけるギリシア神話と人間の形姿

「訳者あとがき」

第一部「人間の形姿と舞踏」で、著者は舞踏について述べています。

「舞踏は人間の形姿と結びついていたわけではない。御承知のように舞踏は既にして動物界に千態万様のあり方で存在している。歌声もまたそうであるようにだ。というわけで、舞踏は時折りある一定の機能を帯びる。たとえば最近、蜜蜂の舞踏について、それが蜜を探し求める蜂仲間に道しるべとなるのだといったことが説かれているのを耳にするように。まさしく昆虫にあっては、他方また軽やかに羽ばたく鳥たちにおけるように、それこそ歌だって大きな役割を演ずるのであり、生きる上で欠くべからざるものとして役立っている。この有翅類昆虫(蟬)に愛や求愛の歌、闘争歌などがあるのは、すぐれた専門家ファーバー教授(チュービンゲン)の御教示下さるところである。となればそこから原初の舞踏(や歌)の数々が人間の領分へと移行するのは、当然でもあれば、苦もなきことでもある」

また、祭儀での舞踏について、著者は以下のように述べます。

「落ちついた動作の中に諸々民族が古来見てとったのは、高貴さと神聖さという性格であって、それは近代の入口にまで及ぶ。因みに近代にはあわただしさが次第次第と世に普きこととなったのであって、おそらくそれは生存の内的調和が失われたことの徴表であった。このせっかちぶり、それこそせきたてられるような有様は、及ぶかぎり早いことを以て近代の人間に凱歌を奏せしめることとなるものであるが、同時に、しかし、近代人にはこれが不幸せと感じられ、軽率にも宿命的なこととして外的境遇の所為にされてしまっているから、さし迫ってそれが求めるのは、国民的教育であって、そこでは、流行の舞踏形式でなく、むしろここでお話ししているような本来的舞踏術での訓育こそが主役を演ずる資格を備える筈だとされるのである」

さらに、舞踏における足の運びについても、著者は述べます。

「荘重な足の運びは、諸々の古い文化において様々の仕方で執り行なわれるものであるが、今日なお葬送行進のかたちで私たちにもよく識られている。これらの動作は、私たちが行進としては見た目に美わしくないと称するものであるが、なるほど道ゆきの目標である墓地を目ざしはするものの、それにふさわしい音楽を私たちが耳にすれば、これがあらゆる荘重なる足どりと同じく、それ自身のうちにそのもつ意義を担うことを、感ずるのである。この音楽を私たちがそれと認めるのはいともたやすく、第一拍でたちまちにして、葬送行進曲だと聞きわける。それは行列の参加者たちを直にそのものずばりの気分や態度にさせるのである」

そして、著者は人間の足と神話について、以下のように述べます。

「劫初生粋の直立が人間以上なるものの最初の神話と名づけられるかも知れぬとするなら、荘重なる足どりについてもまたおそらくは次のように言うことが出来るであろう。それは、根源現象として、悲哀にあってすら壮麗なる崇高さというものの人間生得の神話なのだ、と。『生得の』である。何故なら、人間の足というものは、足の蹠で大地に接するようにこしらえられていて、久遠のその性質が人間の姿にははっきり刻印されているからである。あたかも頭部が、太陽にむけて起こされるべく、こしらえられているように、だ。こうして足は、生まれながらにして大地と調和している。その上大地の霊―永久の地霊―が足に託すところは、この霊が足の歩みを規則だてうるに応じてであって、そうしたことがもっと原初の人類には当てにされていたことになる。その一方で私たちときたら、人工の地面の上を人工の照明に照らされたまま動いてゆくが、そうしたことはただ予感として捉え返されうるにすぎない」

第二部「ミューズ―歌うこと、語ることの起源」の3「歌うことと語ることの奇蹟」では、著者は音楽について以下のように述べています。

「音楽は、周知のように、既にして動物の世界にもある。しかも奇妙なことに、騒音じみた音声をみずから発するだけでしかない所請高等動物にあってのみではなく、一定の身軽に動きまわる昆虫や羽ばたく鳥たちにあってもだ。けだしその多くの種属は私たちを彼らの歌でもって魅了するのであるが。ことばぬきのこの音楽は、人間にも太古以来わがものとなっている。ヨーデルの蒼古たる節まわしとか類似の唱まがいの絶好調の発声などを思い起こして下さるといい。或る程度は芸術としての音楽を思わせるところがあるにせよ、にもかかわらず、それらは本質的には芸術としての音楽とは異なるのである」

続いて、芸術としての音楽について、著者は次のように述べます。

「芸術としての音楽を思わず知らずの情意的音声から導き出して来ようとする試みぐらい本末転倒甚だしきはないであろう。苦痛とか歓喜とかが生きものからそうした音楽を無理矢理かちとったのだとでもいうみたいにだ。何故なら、こうした叫喚は、それが動物から発せられたものであろうと、それとも人間からのものであろうと、それこそ正しく音楽的ならざる部類である。ほんの単純極まるものでも、音楽的な音の連なりは、たとえいずこに立ちあらわれようと、生きものは、直の絶叫に際してとは全く別の状態にある。そしてこうした状態こそが重要なのだ。原=音楽的なものの意味について私たちが問うとするのであれば」

「訳者解説」で、訳者の西澤龍生は合唱について述べています。

「合唱隊がかたちづくられるのは、むろん、祭礼がらみであることが多いであろうが、合唱隊は群舞をも伴ない、舞踏はそのため今日でもいくぶん祭礼的性格をとどめている。そこにはポリス生活の制度化に伴ない公的行事への音楽の参加という側面の優位に立つ傾向が垣間見られるのだが、先ずは体育にまつわってのそれと同じく詩や音楽でも『競技』というかたちをもって火蓋がきられた。前6世紀のディオニューソスの祭りでの競演こそは、本来の演劇の先駆をなすのだ。合唱隊は詩節を歌いながら舞うわけであるが、群舞の律動に合わすため詩節そのものに技巧がこらされる面もあったとはいえ、舞踏のありようは、単にリズミカルな身振りではなく、詩にこめられた思いを緩急自在の所作に託すというものであった。入場歌や退場歌が行進曲風のものであったことは想像に難くないが、全体として振付が一々どのようなものであったかは皆目わからない。現代においてさえ、およそダンスに満足な体譜1つあったためしがないのであるから、いわんや古代については考えるまでもないのだ。ただ言えることは、場面展開のいかんを問わず、ギリシア舞踏一般の基調が、悠揚たる挙措動作の気品ある落ち着きにおいて、自在且つのびやかなものであったであろうということだけである」

また、芸術の本質について、西澤は以下のように述べるのでした。

「芸術を生むのは文化ではなく、自然である。啓蒙主義的芸術観への反措定としてのシュトゥルム・ウント・ドラング以来の見方であるが、ディオニューソス的なものにおいて自然と和合することを説くニーチェは、同一線上にあると言っていい。問題は、芸術的創造の源としてのこの自然が、同時に感性界へと自己を拡散し稀薄化せしめる危険を孕むものだということであって、危機を乗りこえるためには、寝入って夢を見るときのように、自然からの乖離により或る浄化力を以て自己を個体へと結晶させるほかない。『アポローン的』なるものの正体がこれであって、精神による治癒がそこにあるが、こうして、『ディオニューソス的』なもの(=自然)の隠蔽でありつつ、同時に比喩的なその「表現」でもそれがありえたことになる。ディオニューソス的合唱隊も、こうしてアポローン的形象世界に放電するのだ。このような両義性によって啓かれる『ディオニューソス=アポローン的』世界においては、芸術は一面では自然の表現でありつつ他面では自然からの解放、一方では『自然』でありつつ他方では『精神』たりえた。この意味では『ディオニューソス的』なものは、『アポローン的』なるものとともに真なる世界をかたちづくるがゆえに形成的であった。ニーチェも、実はこうした教養の時代の子にほかならなかったのである」