- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.06.14

『社会はいかに記憶するか』ポール・コナトン著、芦刈美紀子訳(新曜社)を読みました。1989年に出版された本で、「個人と社会の関係」というサブタイトルがついています。テーマは「集団の記憶がいかに伝達され、維持されるのか」です。この読書館でも紹介した『卒業式の歴史学』に本書が引用されていたので、興味を持ちました。著者はケンブリッジ在住の社会理論家で、既存の学問の枠組みにとらわれない知識人として評価が高いそうです。

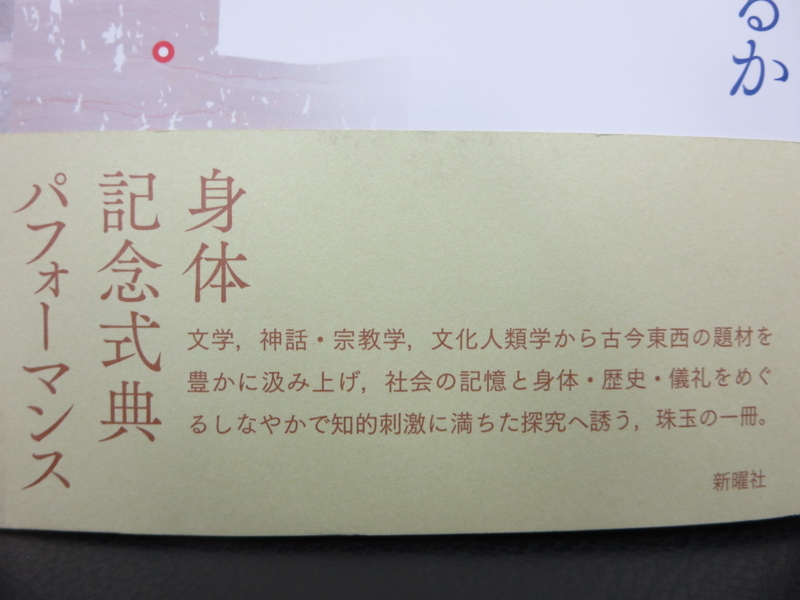

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「身体」「記念式典」「パフォーマンス」と大書され、「文学、神話・宗教学、文化人類学から古今東西の題材を豊かに汲み上げ、社会の記憶と身体・歴史・儀礼をめぐるしなやかで知的刺激に満ちた探究へ誘う、珠玉の一冊。」と書かれています。

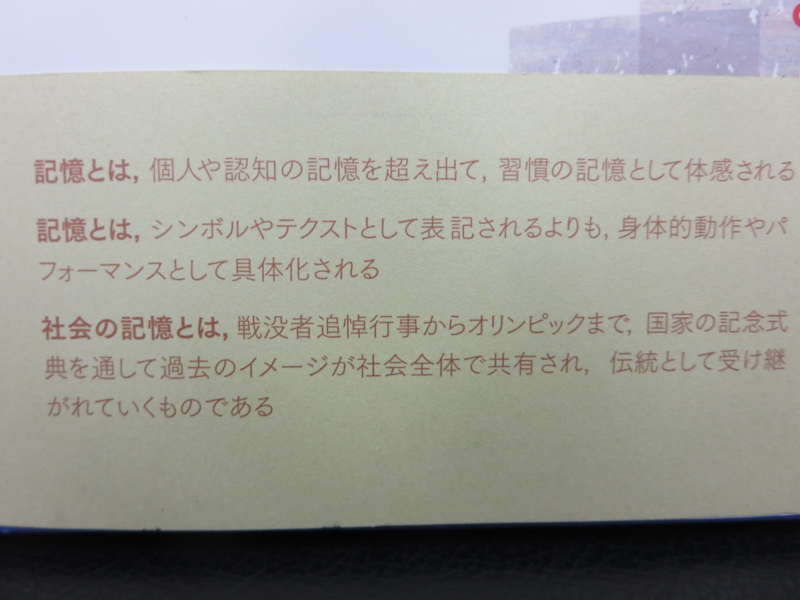

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、帯の裏には以下のように書かれています。

「記憶とは、個人や認知の記憶を超え出て、習慣の記憶として体感される」「記憶とは、シンボルやテクストとして表記されるよりも、身体的動作やパフォーマンスとして具体化される」「社会の記憶とは、戦没者追悼行事からオリンピックまで、国家の記念式典を通して過去のイメージが社会全体で共有され、伝統として受け継がれていくものである」

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「謝辞」

「序」

第1章 社会の記憶

第2章 記念式典

第3章 身体の実践

「原注」

「訳者あとがき」

「事項索引・人名索引」

第1章「社会の記憶」では、フランス革命における王の公開処刑が取り上げられ、著者は以下のように述べています。

「ルイ16世の裁判と処刑の意味はすべて、その儀式が公開されたことにあった。国王としての身分を否定し、その公的地位を死にいたらしめたのは、この点であった。暗殺や投獄や流刑などではなく、王制に対する人々の公認の憎悪が実際に表現され目撃されるような方法で、王制の権化であるルイ16世を死に追いやったことによって、初めて王朝の原理は破壊されたのである。革命家は王制をつつむ不可侵のオーラが歴然と否定されるような儀式的措置を見つける必要があった」

続けて、著者は以下のように述べています。

「彼らが無効にしようとしたのは単なる制度ではなく、その制度を合法化する政治神学であった。その政治神学とは、王が人間としての自然の肉体と王としての象徴的な身体をひとりの人間の中に統合しているという信念であり、それは戴冠という儀式に最も顕著に表れた。その信念は戴冠の儀式のみならず、教会の司教によって執り行われる聖別式にも表れたのだ。そこでは選ばれた王が『神の恵みによって』国を統治すると宣言する、非常に重要な一節を伴う。戴冠の儀式が秘跡の様相を呈するのはこの二重の構成要素のためである」

著者によれば、すべての王室の葬儀を終結させるために、ルイ16世には王としての葬儀が与えられなければなりませんでした。その裁判と処刑の儀式は、先に行われた儀式の記憶を拭い清める意図があったのです。聖別された頭は切り落とされ、戴冠式は儀式として無効にされました。単なる生物としての王の身体だけではなく、彼の政治的な身体を死にいたらしめたのです。

この読書館でも紹介した『儀式・政治・権力』にも書かれているように、フランス革命には儀式戦争としての側面がありました。旧体制を覆した側は、以前の儀式を廃止して、新しい儀式を発明したのです。

それに関連にして、著者は以下のように述べています。

「ある制度を廃止するための儀礼は、その制度をそれまで強化してきた側の儀式を、逆の意味合いで想い起こさせて初めて意味をなす。王政の儀礼的な終焉とは、否定したものに対する恨みを晴らし、決着をつけることである。王朝原理の否定、この場合はその否定を儀礼的に演ずることになるが、それは依然として滅ぼされた王朝についての説明であり、その回想である。ここに見られる問題は所有制度の論議をめぐって起こる問題に似ている」

第2章「記念式典」の冒頭では「ヒトラーと記念式典」が取り上げられ、著者は以下のように書いています。

「1933年1月の政権掌握から1939年9月の戦争勃発までの間、ドイツ第三帝国の国民は数々の記念式典によって、国民社会主義政党とそのイデオロギーを絶え間なく思い出させられることとなった。その記念式典の数や順序や構成はただちに権威あるものと認められ、その形式は第三帝国消滅まで存続した。キリスト教の暦が異教時代の季節ごとの行事と関係があったのと同様に、帝国の記念式典はキリスト教の暦と関連があり、この新しく発明された規範の影響は生活のすみずみにまで行き渡ることになる。国民社会主義政党の歳時の儀式規定は管理の行き届いた完全なものだった」

「儀礼の効果は、儀礼の場だけのものではない」として、著者は述べます。

「儀礼が一定の時期に特定の場所で行われるのは、事実である。このことは、多くの儀礼が始まりや終わりの区切りをつけることからもいえる。個人の人生の転機における儀礼(たとえば誕生、思春期、結婚、死などに関わる儀礼)、および周期的にめぐってくる暦上の行事などがあてはまる。しかし、儀礼において示されるものはすべて、儀礼以外の行為や精神性にも浸透している。時間的、空間的には明確に境界が定められているが、儀礼にはいわゆる浸透性も備わっている。儀礼が有意味と考えられるのは、儀礼が儀礼以外の全行為、つまりあるコミュニティの全生活について重要性をもつからである。儀礼はそれを行う人々の生活に、価値と意味を与える機能をもつ」

著者によれば、すべての儀礼は反復であり、反復は過去からの連続性を自ずと暗示します。しかし、国民社会主義の祭典のように、ひたすら回顧的な年間行事としての特徴をもつ特殊な儀礼もあります。著者は述べます。

「多くの文化において、祭典はその文化に備わった神話の記念祭として、または特定の歴史的な日時あるいは神話の時代に起こった出来事を想い起こすものとして執り行われる。また、正月や誕生日のような周期的な暦上の儀礼もあるし、キリスト教の聖人の祭りも毎年決まった日に祝われる。戦没者追悼の式典は、記念碑で執り行われる。半旗が掲げられ、墓に花が供えられる。また、いまや百を越える大使館が世界中の主要首都に存在し、その職員が毎年招待される国家的行事が少なくともそれぞれひとつは存在する」

著者によれば、すべての記念式典に見られる特徴は、その式典が過去からの連続性を単に暗示するだけでなく、明白にその連続性を主張することであるといいます。そして、多くの場合、記念式典は多かれ少なかれ不変的順序をもつ、形式化した行為や発声のパフォーマンスを用いて丹念に練り上げられた方法で、過去に起こったとされる出来事のひとつのナラティブを儀礼的に再現し、それによって連続性の主張を成し遂げることである、と著者は強調します。

著者は「儀礼と歴史」にも言及し、現代において、国家のエリートが選ばれた歴史的過去との連続性を主張する儀礼を発明していることを指摘します。彼らは、式典やパレードや大規模な集会を計画し、新しい儀礼空間を構築します。これは、ヨーロッパにみならず、中東においても同じです。

フランス第三共和政とドイツ第二帝政期は、発明された伝統に象徴資本を投資しました。つまり、フランスでは1880年に「バスティーユ記念日」が歴史的な日となり、ドイツでは普仏戦争の25周年を記念して1896年に記念式典が設立され、かの戦争は歴史的な出来事となったのでした。

著者は「この2つは創始の神話の解釈こそ異なるが、ともに新しい政権の樹立を記念するものであった」として、さらに以下のように述べます。

「どちらの場合においても、儀礼のコンテクストはそのイデオロギーとしての機能を実証している。フランスでは、穏健な共和党ブルジョアジーが、革進派の政権の脅威をかわすための戦略の一部として儀礼を発明した。それは、三色旗やラ・マルセイエーズのシンボル、また自由、平等、博愛への言及で、フランス国家統一の事実を第三共和政の市民に思い出させ、そのなかで1789年におけるフランス国家を毎年重ねて主張することによって達成される。ドイツでは、ヴィルヘルム2世の政権が1871年以前には政治的に何らの特定もしていなかったある民族に、実はナショナル・アイデンティティを享受しているのだと確信させるための戦略の一部として、式典を発明している。それは、新しい帝国のすべての市民が共有する国家的・歴史的経験として、ビスマルクのドイツ統一を祝うことで成し遂げられる」

現代の中東では、古代史を儀礼として再発明している祭典が2つあります。

1つは、紀元66年のローマ人に対するユダヤ人の反乱においてマサダでなされた英雄的な防戦と降伏の記念祭です。もう1つは、イラン君主が開始したキュロス大王によるイラン建国2500年祭です。マサダとキュロスというこの2つの祭典は、それぞれの民族に長い間忘れられていたテーマを援用しているのです。

著者は「儀礼とシンボル表象」に言及したくだりで、イギリスの哲学者であるリチャード・ウォルハイムの儀礼論を紹介します。ウォルハイムは、「供犠」と呼ばれる多くの儀式が死を求める事実、一般には動物の死ですが、ときには人間の死、またはその模擬的な死を儀式が必要とする事実などから、そのような行為はつねに「否認の行使」であり、「儀礼の病理学」に属すると示唆しました。ウォルハイムによれば、儀式は攻撃性という人間の衝動の存在を否認するものであり、また儀式を行う人々もその存在を否認するといいます。儀式における「聖なるもの」への畏敬の念、あるいは権威に対する敬虔や礼儀などは、つねに攻撃性から最もかけ離れたところにあります。

著者は「儀礼と神話」にも言及し、以下のように述べています。

「神話と比較して、儀礼の構造にははるかに小さい多様性の可能性しか存在しない。すべての儀礼はある時点で発明されるものであり、その表現内容の詳細と重要性は、時間の経過とともに発展あるいは変化していく。それにもかかわらず、神話ではなく、儀礼に組み込まれた不変性には可能性が残る。これは、神話にはない性質が儀礼には内在するという事実による。つまり儀礼は、儀礼の遂行と参加者が遂行するものとの間に得られる関係を特定する、すなわち、ある文化の象徴的題材のアイデンティティを確実にするために事前の対策を講じようとする場合には、その儀礼のアイデンティティの確保に力を入れることが望ましいといえる。実際に、シンボリズムが不変の行為として現れる多くの伝統社会においては、急激な発展の危険を知っていたかのように、変化を妨げるためにあらゆることがなされている」

第2章「記念式典」の最後に、著者は以下のように述べています。

「わたしの議論は社会の記憶といえるものがあるならば、それは記念式典に見いだされるであろうということである。記念式典はそれが遂行的である限り(のみ)、記念となりうることが証明される。しかし、パフォーマンスを必要としながら著しく表象性が高い記念式典以上に、遂行的(パフォーマティブ)記憶のほうが、はるかに広く行き渡っているといえる。遂行的記憶は身体的である。すなわち、全く無視されてきたが、そこにきわめて重要な社会の記憶の一面があると主張したい。それは身体による社会の記憶である」

第3章「身体の実践」では、映画について以下のように述べられています。

「映画が表記の実践であると指摘することは、映画を演劇から区別する特徴を挙げることである。演劇では、俳優と観衆は同じ時間と同じ場所に存在する、聴衆が見聞きするすべてのものは、その目の前でそこに実在する人間や小道具によって活発に生産されるものである。映画においては、観衆がいない時(撮影時)に俳優が存在し、観衆が存在する時(上映時)には俳優は存在しない。映画においては、劇場におけるように対象と自己の間に影響があるというだけではなく、その距離の先にあるものは最初から近寄れなかった対象そのものでさえなく、メッツがいうように姿を消した者が送ってくる代理にすぎない。観ることについての映画特有の規則を決定づけるものは、この観られる対象の不在である。対象の不在とその不在を理解するためのコードは、技術的な表記の過程において生産される。映画は表記である。しかし、映画がある特定の意味で具体化の実践でなければ表記の実践にはなりえない。具体化されるのは、カメラと対象の一体化という視覚のしきたりである」

著者は、貴族の礼儀作法も取り上げ、以下のように述べています。

「身体の儀式や礼儀作法や技巧は、いわゆる公式から非公式までありとあらゆる可能性を伴って存在している。それらすべてがさまざまな意味で認知の記憶を必要とする。つまり、ヴェルサイユにおける宮廷のエチケットに代表されるような身体の儀式は、名誉や世襲のシステムが社会分類の組織原理であることを遂行者に思い出させる。血縁関係は、そういう原理への絶え間ない参照によって初めて意味をなす特権や趣味を巧妙に見せびらかすことによって、認知され思い起こされる記号(サイン)である。宮廷における存在の儀式的表示は、宮廷空間の組織化と人間関係の階層化の関係性を確立する。すなわち、宮廷空間における作法は文化表象の形式であり、記憶術のシステムでもあるといえる」

続けて、著者は以下のように述べています。

「さらに、近代ヨーロッパにおけるテーブルマナーの発達に見られるような身体の礼儀作法は、『礼儀に適った』ふるまいを定義したり食欲を抑制したりする一連の規則を遂行者に思い出させる。そこでは、食欲というカテゴリーは文字通りに解釈されるとともに、個人の感受性と制度による統制の構造全体へ比喩的に拡大され解釈されている。様式化の規則は消費されるモノやそれを消費する行為の生々しい現実感を否定する。この礼儀作法の規則は、パフォーマンスを通じて文明と自然の間の社会的・歴史的に特有の区別を表現する」

「訳者あとがき」で、訳者の芦刈氏は、記憶は個人的な能力であると同時に集団が共有できる「文化」でもるという点にコナトンが注目したことを指摘し、以下のように述べています。

「コナトンの最大の貢献は、社会の記憶における身体の役割を追求したことである。1990年代以降、身体と社会の関係についての研究は急速に人気を得たが、フーコーに典型的に見られるように、身体を『刻み込む』対象としてとらえ、社会の権力やイデオロギーがいかに個々人に浸透していくかを問う研究、または、身体に刻み込まれたその社会固有の文化、価値観などを読み解こうとする研究にとどまるものが多かった。一方、コナトンは身体そのものだけではなく、身体を使ったパフォーマンスや儀礼の再現を通して、社会の記憶が伝達維持されるという点を強調する。この視点は、身体を社会に対して受け身的に取り扱ってきた従来の身体理論に新しい研究の方向を示した」

さらに訳者は、著者が記念式典に社会の記憶のメカニズムが最も明確に現れると主張した点を重視します。身体の習慣の記憶と社会の記憶をつなぐものは記念式典です。「記念式典はそれが遂行的である限り(のみ)、記念となりうる」という著者の指摘は個人の多様性と著者の言う「社会の記憶」がいかに両立するのかという、一般的な疑問への回答を示唆するものです。社会の記憶は普遍的でも絶対的でもないといいます。なぜなら、それは記念式典によって、正当化され、公に認識され、維持されていくにすぎないからです。

そして、訳者は以下のように述べるのでした。

「ひとつの社会に住み、同じ記念式典を遂行、または遂行を目撃する人は、記念式典の示唆する過去のイメージを(それに賛同するしないにかかわらず)理解共有できるようになる。いいかえると、記念式典を通して、多様な過去についての記憶のうちのどれが、その記念式典を遂行している社会にとって、都合のよい、公に認められるべき過去のイメージであるかが明らかにされ、その認識が共有されることになる。その記憶は文書から学ぶものではなく、慣習として出会う身体的なものである。コナトンの主張は、そういう社会の記憶を支えているのは地域的、あるいは国家的レベルで遂行される記念式典であるというのである」