- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.06.15

わたしは、いま、宗教学者の島田裕巳氏と「葬儀」をテーマにした共著を出す準備をしています。具体的にいうと、それぞれ二信づつ往復書簡を交わして、最後に対談する予定です。島田氏はすでにわたし宛ての二通の書簡を書かれており、わたしも昨日、二通めの書簡を書きました。推敲して、今日にでも送るつもりです。あとは直接対談を残すのみですが、その島田氏がまたも物議を大きく醸し出すような刺激的なタイトルの著書を出版されました。本書『もう親を捨てるしかない』(幻冬舎新書)です。

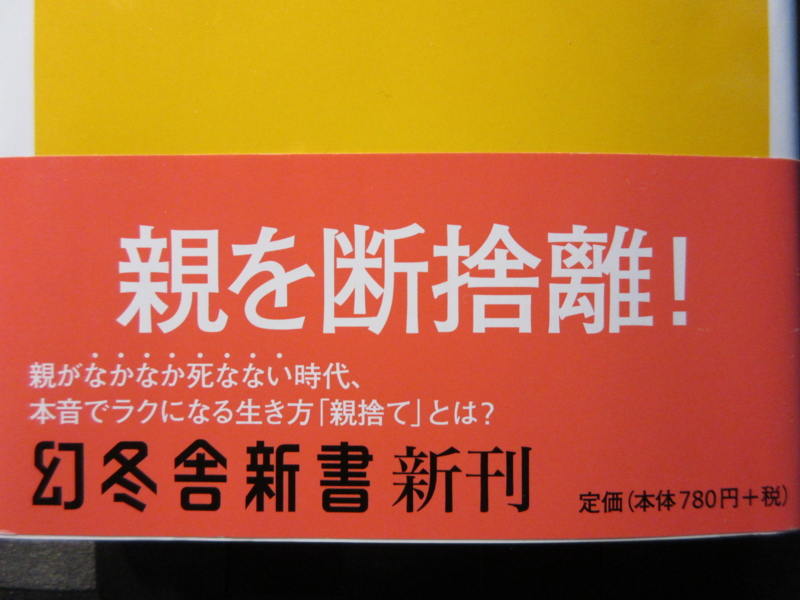

本書の帯

本書の帯

本書には「介護・葬式・遺産は、要らない」というサブタイトルがつけられ、帯には「親を断捨離!」と大書され、続けて「親がなかなか死なない時代、本音でラクになる生き方『親捨て』とは?」と書かれています。

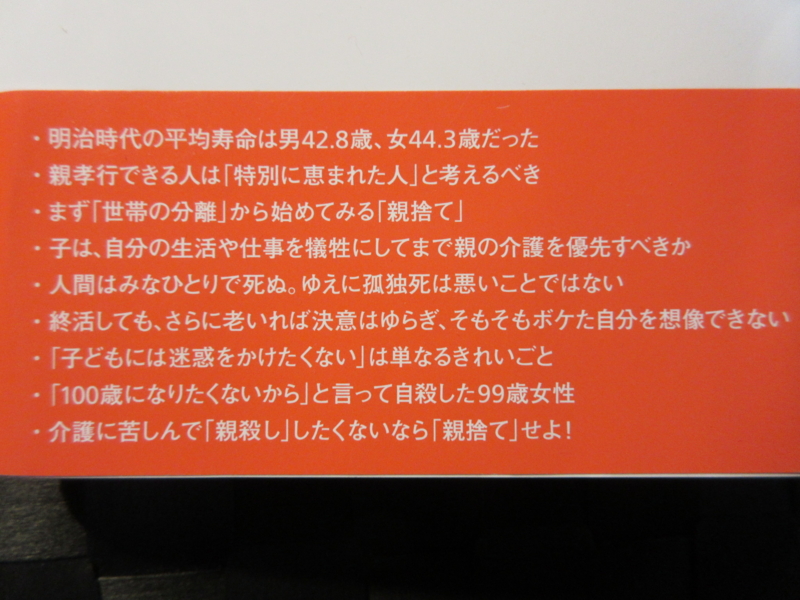

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、本書のカバー裏には以下のような内容紹介があります。

「年々、平均寿命が延び続ける超長寿国・日本。だが認知症、寝たきり老人が膨大に存在する今、親の介護は地獄だ。過去17年間で少なくとも672件の介護殺人事件が起き、もはや珍しくもなくなった。事件の背後には、時間、金、手間だけではない、重くのしかかる精神的負担に苦しみ、疲れ果てた無数の人々が存在する。現代において、そもそも子は、この地獄を受け入れるほどの恩を親から受けたと言えるのか? 家も家族も完全に弱体化・崩壊し、親がなかなか死なない時代の、本音でラクになる生き方『親捨て』とは?」

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はじめに」

第1章 孝行な子こそ親を殺す

第2章 日本人は長生きしすぎる

第3章 終活はなぜ無駄なのか

第4章 親は捨てるもの

第5章 とっとと死ぬしかない

第6章 もう故郷などどこにもない

「おわりに」

「あとがき」

それにしても過激なタイトルです。島田氏の著作でこれほど過激なタイトルは、この読書館でも紹介した『葬式は、要らない』以来ではないでしょうか。しかし、わたしのブログ記事「本のタイトル」に書いたように、『葬式は、要らない』は、当初は『葬式は、ぜいたく』というタイトルで進められていたそうです。それが校了直前に版元の意向で急遽、『葬式は、要らない』に変更されたとか。島田氏の2010年1月6日のブログ記事を読むと、タイトル変更にあわせて本文も書き直しをしたことが書かれています。

まあ、こういうことは、よくあることです。 著者として、わたしも何度か経験があります。 えてして著者の想いを示すとか、内容を明らかにするということより、出版社は扇情的なタイトルをつけたがるものです。もちろん、そのほうが本が売れるからです。その結果、タイトルに内容がそぐわず、「看板に偽りあり」といった本も増えてきます。わたしは、いつも著書のタイトルづけのときは、自分の想いを編集者に一生懸命伝えます。自分の意にそぐわないタイトルをつけられそうなときは、死に物狂いで抵抗します。誰でも我が子の名前は真剣につけるのと同じです。著書も我が子だからです。

本のタイトルは永遠に残るものです。島田氏は、これまで戒名を無意味だと述べてきましたが、戒名だけでなく書名も無意味だとお考えなのでしょうか。今度の『もう親を捨てるしかない』という書名は、『葬式は、要らない』と同様に、明らかに版元の意向を反映しているように思えます。だって、2冊の本は同じ幻冬舎新書から出ているのですから。 「親を断捨離!」というある意味で秀逸な帯のキャッチコピーも、親の介護に真剣に取り組んでいる人から見れば、「自分の人生を否定された」と思えるでしょうね。実際、そんな本書の書評が某新聞に掲載されていました。

しかしながら、本書を読んでみると、「やんちゃ」な印象のタイトルに比べて、内容は意外に「おとなしい」というか、真面目な超高齢社会についての論考になっています。データなどもきっちりと示しており、介護業を営むわたしとしても、大いに勉強になりました。 たとえば、第1章「孝行な子こそ親を殺す」では、「介護を推奨する政府の施策に従えば、介護殺人はますます増加する」として、「厚生労働省の2013年の調査によれば、在宅で介護をしている介護者の性別は約7割が女性であるという結果が出ている。にもかかわらず、男性による介護殺人が多いのだ」と書かれています。

それについて「仕事中心で生きてきた男性は悩みを周囲に打ち明けることが少なく、孤立するケースが多い。介護の負担を抱え込んで、うつ状態になりやすいのではないか」という専門家の意見が紹介されています(毎日新聞、2016年2月14日付朝刊)。 男性が家事に慣れていないことも、いらいらを募らせる原因になっているといいます。著者は、「ほとんどの人間は生涯において殺人など一度も犯さない。よほどのことがなければ、人をあやめたりはしないものだ。まして、介護殺人に及ぶような人たちは、殺人はおろか、いっさいの犯罪と無縁な、むしろ真面目な人たちである」と述べています。

また、「手間、時間、金だけではない介護する側に重くのしかかる精神的負担」という項では、著者は以下のように述べています。

「2000年4月1日から施行された介護保険制度のもとで、『要介護者』と『要支援者』と認定された者は、『要介護者等』と呼ばれるが、その数は年々増えている。65歳以上の高齢者に限ると、2001年度に、その数は約287万7000人だった。それが、12年度には約545万7000人に増加している。11年間に2倍近くに増加したことになる」

要支援の場合、要支援1と要支援2に分かれます。 これに認定される人間はまだひとり暮らしが可能だとされます。それが、要介護ということになると、状況は変わってくるわけです。著者は、以下のように要介護のレベルについて説明します。

「要介護1ではまだひとり暮らしが可能だとはされるものの、要介護2以上になると、それが難しくなる。要介護4になれば、日常生活全般にわたる援助が必要で、家族だけでは介護ができない。専門家に介護を委託しなければならなくなるわけだ。そして、要介護5になると、いわゆる『寝たきり』になり、食事については『経管栄養(鼻や腹からチューブを使って流動食を注入すること)』を必要とするようになる」

「介護殺人の温情判決は、あたかも『いたしかたない』と言っているかのよう」という項では、著者は以下のように述べています。

「単独世帯で要介護になれば、自宅での療養は難しい。夫婦のみの世帯では、老老介護という現実が待っている。そうした困難な状況が予想されるなかで、国が提言している介護の将来像は、『住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの実現』である。こうしたシステムが構築されれば、『重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように』なるというのである」

ただその際にも、「人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部」と「75歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する町村部」など、地域差があります。そのために、地域包括ケアシステムは、「保険者である市町村や、都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要」だとされているのです。 著者は、「これも、地域の特性に配慮した柔軟な施策の提言であることを強調しようとするものだが、『自主性や主体性』という文言からすると、国は金も手間もかけられないから、各地域でなんとかしてくれと、地方に負担を押しつけている」と分析します。

もちろん、介護殺人といった悲劇は起こらないほうがいいに決まっています。では、介護殺人に至らないためにはどうしたらいいのでしょうか。著者は、究極的には「親も捨てることである」として、以下のように述べます。

「そんなことを言い出せば、『人非人』であるという非難を覚悟しなければならない。たしかに、介護が必要になった親を捨てるなどという行為は、相当に残虐なことであるように思える。介護殺人に至った人々の場合も、介護を必要とする親が邪魔になったから殺したわけではない。殺したくはないが、状況があまりに過酷で、生活が成り立たなくなり、精神的に追い込まれていったからこそ、やむを得ず親を殺し、その罪を背負うために自分も死のうとしたのである。しかし、親を捨てていれば、介護殺人に至ることはない。親も人生の最後に殺されることはないし、それまで前科のいっさいない子どもが殺人者になることもないのだ。 たとえ、温情判決が出て、刑務所行きは免れたとしても、自分の親を手にかけたという事実は消えない。人生の最後まで、それを背負っていかなければならない。ならば、親を捨てた方がいい。親もまた、捨てられることを覚悟すべきではないだろうか」

第2章「日本人は長生きしすぎる」では、「年々延び続ける日本人の平均寿命」として、100歳以上の高齢者が、2015年9月の時点で6万1568人であることが紹介されます。この数は45年連続で増えています。戦国時代に天下統一をめざした織田信長は、「人間50年、化天のうちをくらぶれば夢幻の如くなり。ひとたび生を受け滅せぬもののあるべきか」という幸若舞の敦盛の一節を好んでうたっていたとされます。それからおよそ400年がたって、「人間100年」の時代が訪れたことになると、著者は指摘します。

さらに、以下のような平均寿命のデータが紹介されます。 明治時代にあたる1891(明治24)年から98(同31)年までの平均寿命は、男性で42.80歳、女性でも44.30歳でした。男性なら、42歳の厄年が平均の死亡年齢にあたっていたことになります。しかも、大正時代後半の1921(大正10)年から25(同14)年になると、男性は42.06歳で、女性は43.20歳と、明治時代よりも短くなっています。いかに現代日本人が長生きになったかがわかりますね。

著者は、「超長寿社会は、言ってみれば、『なかなか死んでくれない社会』でもある」と述べます。表現はいささか過激であるとしても、これは真実でしょう。世界保健機関(WHO)は、65歳以上を高齢者と定義しており、日本でも、その認識が共有されています。最近の日本では、「後期高齢者医療制度」が発足し、高齢者を前期高齢者と後期高齢者に分けることが一般化しています。後期高齢者は75歳以上をさします。2012年10月1日現在で、65歳以上の高齢者は約3079万人に達し、後期高齢者でも1519万人に達しています。

これらの数値データを踏まえて、著者は以下ののように述べています。

「この数は、今後増えていくことが予想され、高齢者の数がもっとも多くなるのは2040年で、その年には5468万人に達すると予想されている。そのときの総人口は1億700万人程度と、現在よりもかなり減少している。なお、2016年2月1日時点での総人口の推定値は、1億2681万人である。高齢者の占める割合は、2040年以降も伸び続け、2060年には39.9%にまで達するとされている。要するに、4割が高齢者の社会がやってくるわけだ」

「結婚する意味、子どもをもつ意義を見つけづらい都会の生活」という項では、著者は「核家族」を取り上げ、以下のように述べています。

「核家族は、最後の段階で、必然的に単身者世帯になってしまう。また、核家族で育った子どもが、その家から巣立っても、結婚していなければ、あるいは生涯結婚しなければ、単身者世帯が増えるだけである。都会は、いろいろと便利なものがあるので、ひとりで暮らしていても不自由を感じない。これが地方だと、今ならコンビニくらいはあるかもしれないが、ひとり暮らしには不便である。さらに、最近では、『おひとりさま』を大切な客として尊重しようとする動きもあり、以前よりもはるかにひとりでいることの居心地がよくなっている。なぜ結婚して、家庭をもうけ、苦労して子どもを育てていかなければならないのか。そうした疑問に対して答えを出すことが難しい世の中になっているのである」

第3章「終活はなぜ無駄なのか」では、終活ブームに沸く日本人に対して、著者は冷ややかな視線を投げかけます。本書の特徴の1つは「介護」や「葬儀」といった終活のキラー・コンテンツに加えて、「相続」といった問題も取り上げ、「遺産は、要らない」と述べているところです。たしかに、親の介護も行なわず、葬儀もあげない子どもが、遺産だけは当てにしているというのは許されませんね。

ところで、本書には日本における相続税誕生のエピソードが紹介されており、これは興味深かったです。著者は、以下のように述べています。

「日本で相続税が設けられたのには、戦争ということが関係していた。 日本は、1894(明治27)年から95(同28)年にかけて、日清戦争を戦い、それに勝利するが、その10年後、1904(同37)年から1905(同38)年にかけて、今度はロシアと戦うことになる。日露戦争である。その日露戦争には、膨大な戦費を必要とした。そこで、1904(明治37)年度に、非常特別税法にもとづいて、毛織物消費税や石油消費税が新設されたほか、地租や所得税の増税が行われた。地租というのは所有する土地からあがる収益に課税されるもので、これも戦後廃止され、固定資産税に組み込まれている。新しい税金や増税は臨時のものだったので、すぐに戦争が終われば、廃止されるはずだった。ところが、戦争は続き、1905(明治38)年度には、さらなる税の新設と増税が行われた。そのとき相続税が誕生したのである」

あと、「終活で揺らぐ老いの決意と、うまく想像できないボケた自分」という項も興味深かったです。著者は、一時期、自然葬(散骨)を運動として推進する「NPO法人 葬送の自由をすすめる会」の会長を務めていました。その際、著者は60歳で会長になりましたが、その時点で、会員の90%以上が年上だったそうです。70歳代、80歳代が中心で、90歳代の会員も結構いたといいます。そうなると、実際に経験してみるまでは、考えてもいなかったような事態に、著者は遭遇することとなったのでした。

というのも、すでに「葬送の自由をすすめる会」の会員になっているのに、そのことを忘れ、改めて入会を希望してくる人たちがいたというのです。あるいは、会では、自然葬の契約を行っていました。事前に金を納めてもらうことによって、死後に会員の希望通りに自然葬をするためです。ところが、この契約についても、それを交わしているのかどうかが分からなくなっている会員がいくらも出てきたそうです。契約するときには、時期によって違いますが、10万円を超える金を納めているにもかかわらず、そのことを忘れてしまう人がいたというのです。

さらに、「年をとったので退会したい」と連絡してくる会員も少なくなかったといいます。著者は、当時を振り返って、以下のように述べています。 「入会したときには、まだ年齢も若く、なんとしても、墓などには埋葬されず、自然葬にしてもらいたいという強い意欲をもっていたことだろう。だが、実際に年齢を重ねると、そうした意欲が薄れていく。そもそも自分の自然葬は自分ではできないわけで、誰かに頼まなければならない。そうなると、頼むことが面倒になるし、頼む相手も年を重ねているので、その時点では頼むのが難しくなっていたりもする。その結果、是が非でも自然葬で葬られたいという意欲がなくなり、それで退会してしまうのだ」 「NPO法人 葬送の自由をすすめる会」といえば、「そうそう」という会報誌を発行していました。わたしのブログ記事「『そうそう』インタビュー」で紹介したように、その第3号には、わたしのインタビュー取材の記事が掲載されています。また、「『葬式は必要!』著者・株式会社サンレー社長」として、表紙にわたしの名前も出ています。島田氏の度量の大きさを感じたものです。

「そうそう」第3号の表紙

「そうそう」第3号の表紙

第3章「終活はなぜ無駄なのか」の最後に、著者は以下のように述べます。

「年をとれば、人に迷惑をかけないでは生きられなくなる。医療も介護もそうだし、葬儀や墓など死後のこともそうだ。その点で、『子どもには迷惑をかけたくない』ということばは、たんなるスローガンであり、きれいごとにすぎない。そして、かえって子どもの生き方を縛る。人には迷惑をかけないと教えられたことが、子どもにとってはもっとも重大な迷惑になるわけなのである」

わたしには『決定版 終活入門』(実業之日本社)という著書がありますが、そこで「迷惑」について書きました。現在、日本は大変な「終活ブーム」だそうです。「終活」をテーマにした講演会やシンポジウムも盛んに開催され、わたしもよく出演させていただいています。そのとき、参加者の方から「今の終活ブームというものを、どうとらえていますか」という質問をよく受けます。わたしは、いつも以下のような話をさせていただきます。 これまでの日本では「死」について考えることはタブーでした。でも、よく言われるように「死」を直視することによって「生」も輝きます。その意味では、自らの死を積極的にプランニングし、デザインしていく「終活」が盛んになるのは良いことだと思います。

一方で、気になることもあります。「終活」という言葉には何か明るく前向きなイメージがありますが、わたしは「終活」ブームの背景には「迷惑」というキーワードがあるように思えてなりません。 みんな、家族や隣人に迷惑をかけたくないというのです。 「残された子どもに迷惑をかけたくないから、葬式は直葬でいい」 「子孫に迷惑をかけたくないから、墓はつくらなくていい」 「失業した。まったく収入がなく、生活費も尽きた。でも、親に迷惑をかけたくないから、たとえ孤独死しても親元には帰れない」 「招待した人に迷惑をかけたくないから、結婚披露宴はやりません」 「好意を抱いている人に迷惑をかけたくないから、交際は申し込まない」 ・・・・・・すべては、「迷惑」をかけたくないがために、人間関係がどんどん希薄化し、社会の無縁化が進んでいるように思えてなりません。

結果的に夫婦間、親子間に「ほんとうの意味での話し合い」がなく、ご本人がお亡くなりになってから、さまざまなトラブルが発生して、かえって多大な迷惑を残された家族にかけてしまうことになります。の意味で「迷惑」の背景には「面倒」という本音が潜んでいるように思います。みんな、家族や夫婦や親子で話し合い、相手を説得することが面倒なのかもしれません。しかし、そもそも、家族とはお互いに迷惑をかけ合うものではないでしょうか。子どもが親の葬式をあげ、子孫が先祖の墓を守る。当たり前ではないですか。そもそも「つながり」や「縁」というものは、互いに迷惑をかけ合い、それを許し合うものだったはずです。

「迷惑をかけたくない」という言葉に象徴される希薄な「つながり」。 日本社会では「ひとりぼっち」で生きる人間が増え続けていることも事実。 しかし、いま「面倒なことは、なるべく避けたい」という安易な考えを容認する風潮があることも事実です。こうした社会情勢に影響を受けた「終活」には「無縁化」が背中合わせとなる危険性があることを十分に認識すべきです。この点に関しては、わたしたち一人ひとりが日々の生活の中で自省する必要もあります。「迷惑」といえば他人のことを気遣っているようで聞こえが良いですが、実際は「面倒」というのが本音ではないでしょうか。

本書の内容に戻りましょう。 第4章「親は捨てるもの」では、「パラサイト・シングルが続けば続くほど結婚のチャンスは減る」として、著者は以下のように述べています。

「パラサイト・シングルの時代が長く続けば、若者が結婚するチャンスは年齢が上がるとともに、ほとんどなくなっていく。40歳までパラサイト・シングルを続ければ、それ以降に結婚することはほとんど考えられない。 もちろん、パラサイト・シングルを続けてきた人間が、結婚はしなくても、家を出るというケースはいくらでもある。だが、そのままパラサイト・シングルを続ければ、親を自宅で介護する役割を背負わなければならなくなる。その点では、パラサイト・シングルは、かなり将来のことではあるものの、介護殺人の予備軍である」

「介護殺人の予備軍」とは、これまたずいぶん過激な表現です。 このように著者の物言いには極端な箇所が所々に見られるのですが、「精神的な親殺しは必要」として展開する以下の論には共感できました。

「親離れは、親との絆を断ち切るという意味で、精神的な意味での『親殺し』である。大人になるということは、親殺しという試練を克服するということでもある。偉大な親、あるいは社会的に大きな功績をあげた親のもとに生まれれば、その存在は相当な重荷であり、それを乗り越えていくには、何らかの形での親殺しは不可欠であるとされる。 介護殺人は、実際に親を殺すことであったとしても、それはここで言う親殺しにはあたらない。それによって、子どもが成長していくことにはならないからだ。実際に親殺しをしないためにも、精神的な親殺しをしておく必要がある。それは、親からの自立である。社会は大きく変わったにしても、精神的な親殺しの必要性は変わらない」

親は子どもに捨てられるのだとすれば、親の方はどうしたらいいのでしょうか。著者は、「それはもう、『とっとと死ぬ』ことである」と断言します。これは、また随分な物言いですね。「とっとこハム太郎」ではないのですから! 著者の祖母は、食べないことで覚悟の死を実践し、とっとと死んだそうです。かつての日本には、自殺とは違った意味で、覚悟の死を実践した高齢者が多かったといいます。しかし、現在の高齢者には認知症の患者も多いので、覚悟の死など望むべくもなく、病院でひたすら延命治療を受けているのが現状です。

現在の日本の医療について、著者は以下のように述べています。

「病院は、人を生かすところであって、人を死なせるところではない。病院に勤務している医師は、なんとか病人の病を癒し、生かそうとする。医学の教育のなかでも、まだ人の死なせ方を教えるようにはなっていない。だからこそ、延命治療が施されることになるのだが、それはあくまで治療の一環であって、本来は延命が目的ではない。なんとか病を治そうとして施されるさまざまな措置が、結果的に延命治療と見なされるのだ。しかし、たんにそれだけが、現在において、『とっとと死ぬ』ことを難しくしている要因ではないだろう」

これはデリケートな問題なので、冠婚葬祭業を営んでいるわたしには言いにくい部分があるのですが、現在の日本の延命医療は必ずしも正しいとは思いません。著者は、本書で「無駄な延命治療も行わず楽に死ねる」緩和治療を行っているスウェーデンや、尊厳死を認めているオランダなどの国の事例を紹介していますが、日本も大いにそれらの国に学ぶ必要があると思います。本当の意味での「人間尊重」ということを考えないといけません。

本書は、これまでの著者の本の中でも最も興味深く読めました。 また、これまでの本の中でも共感できる部分が多かった本でした。 ちなみに、著者の本の中で最も共感できたというか、感銘を受けた本といえば、この読書館でも紹介した『映画は父を殺すためにある』です。 「通過儀礼」という宗教学の概念で映画を分析することで、隠されたメッセージを読み取る、まことに読み応えのある好著でした。

著者が宗教学の研究を進める上で根本的な問題になったのが、通過儀礼、あるいはイニシエーションだそうです。通過儀礼というものには、必ず試練が伴います。そして、最大の試練は親を殺すこと、つまり「父殺し」ということになります。本書『もう親は捨てるしかない』をその通過儀礼の視点で読むと、また違った一面が見えてくるような気がします。 それにしても、『儀式論』を書き上げて改めて痛感したことは、儀式の本質は通過儀礼であるということです。その意味で、通過儀礼に多大な関心をもつ著書と「葬儀」について直接対談するのが楽しみになります。その日が来るのが、今から待ち遠しくて仕方がありません。