- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.07.04

『儀礼があるから日本が生きる!』ライアル・ワトソン著、翔田朱美訳(たちばな出版)を再読しました。2001年に刊行された本で、もう15年も前に読んだのですが、このたび『儀式論』(弘文堂)を執筆するにあたり、何か参考にならないかと思って読み返したのです。

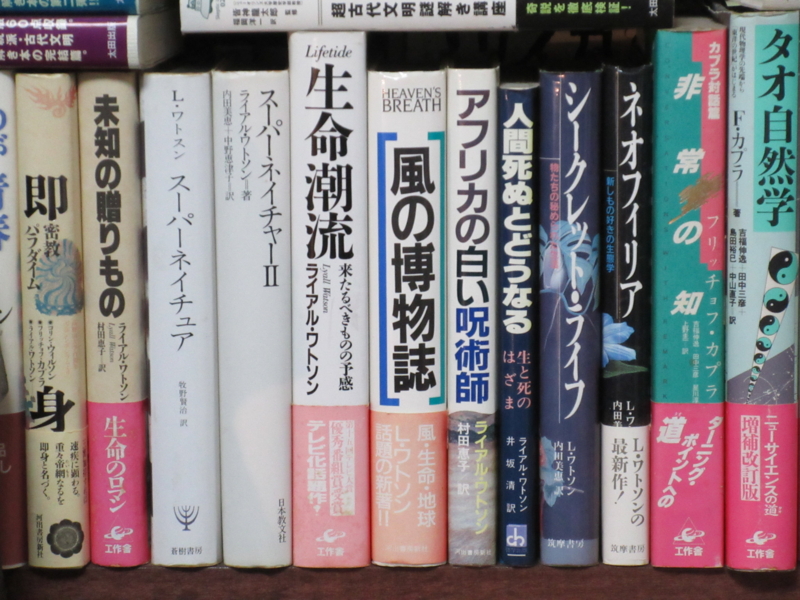

わが書斎のワトソン・コーナー

わが書斎のワトソン・コーナー

著者のライアル・ワトソンは南アフリカ生まれのイギリスの植物学者・動物学者・生物学者・人類学者・動物行動学者です。ニューサイエンスに類する本をたくさん書いており、中でも『スーパーネイチュア』は世界的なベストセラーとなりました。ワトソンの著作は、コリン・ウィルソンの著作とともに、学生時代のわたしの愛読書でした。有名な「100匹目のサル」説をはじめ、今ではワトソンの発言には科学的ではない部分、作り話の部分もあったことが指摘されていますが。しかし、80年代以降の「エコロジー」ブームとも相まって、彼が一世を風靡した思想家であったことは間違いありません。

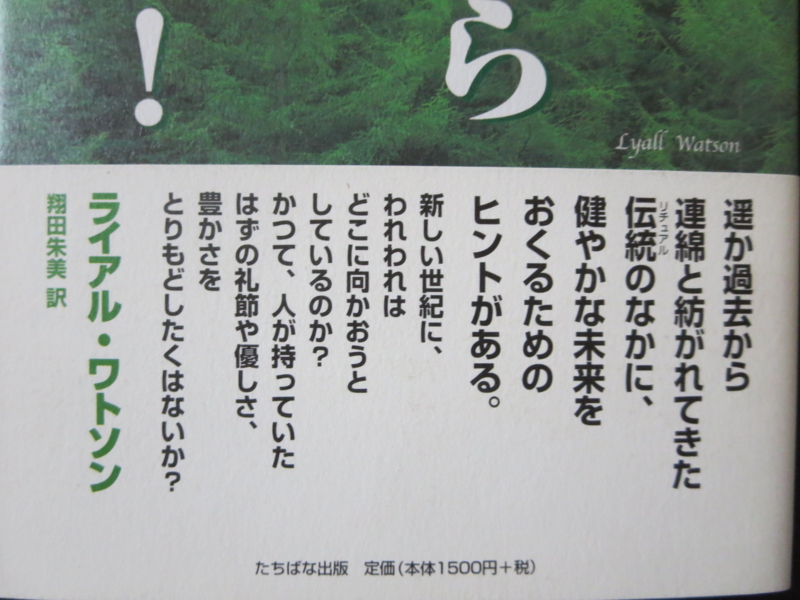

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、以下のように書かれています。

「遥か過去から連綿と紡がれてきた伝統のなかに、健やかな未来をおくるためのヒントがある。新しい世紀に、われわれはどこに向かおうとしているのか? かつて、人が持っていたはずの礼節や優しさ、豊かさをとりもどしたくはないか?」と書かれています。

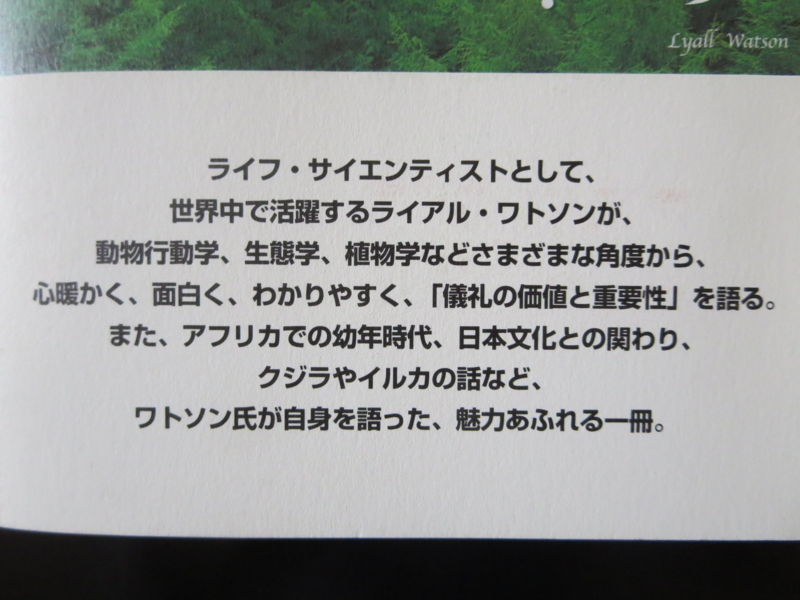

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、本書の帯の裏には、以下のように書かれています。

「ライフ・サイエンティストとして、世界中で活躍するライアル・ワトソンが、動物行動学、生態学、植物学などさまざまな角度から、心温かく、面白く、わかりやすく、『儀礼の価値と重要性』を語る。また、アフリカでの幼年時代、日本文化との関わり、クジラやイルカの話など、ワトソン氏が自身を語った、魅力あふれる一冊」

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「まえがき」

(1) 対談 ライアル・ワトソン&國弘正雄

ルーツ―科学と神秘とともにきた道

(2) ミレニアム国際シンポジウム

21世紀の潮流 日本の祭儀文化の再発見!

第一部 基調講演 ライアル・ワトソン

第二部 パネル・ディスカッション

ライアル・ワトソン&栗本慎一郎

「まえがき」では、「真似ぶ祭儀とわれわれの生きていく道」として、経済人類学者の栗本慎一郎氏が以下のように書いています。

「情報社会、技術優先社会になっても、私たちは『現実』の社会との断絶を生み出してしまっている。『現実』というものは実は、過去のなかに生きていたわれわれと精霊とが通じあう手段のことなのである。日本人は戦後、一生懸命に生産物を作り出すことによって、ものを変えてきたと思っている。そして一時期においては、ついには地球をすべて自分たちにとって、都合のよいものに変えられるとさえ思いあがった。現在では、このことについての反省を多少はしている。しかし、舵を取りなおすのはどちらの方向へなのか。ここに来てもまた大きな間違いをわれわれは犯そうとしている。つまり、より一層さらなる技術優先の社会に向いていこうという連中の間違いだ」

また、栗本氏は以下のようにも述べています。

「私たちは資源やそのものではなく、自分たちを変えていかねば本当の経済活動にはならないのである。その変えるプロセスが、祭儀あるいは儀式の実践のなかにある。そしてそれはわれわれが祭儀を学ぶこと、あるいは真似ぶことによって入魂され、実現される。こういうように、過去から生きている『現実』とつながることおよび、それによって日本人が変わっていくことなしには、社会全体もわれわれ個人も駄目になっていってしまう。このことをワトソン博士は私たちに伝える。”水こそが真の貨幣になるべきだ”という博士の提案というか予測も、そこから現実性を帯びて見えてくるもののひとつなのだ」

英国エジンバラ大学特任客員教授で文化人類学者の國弘正雄氏との対談「ルーツ―科学と神秘とともにきた道」で、著者は「日本の伝統」について以下のように述べています。

「この日本には、テクノロジー化され、産業化された現代文明のなかに、豊かな伝統がいまでも息づいているということが、私にははっきり見えていました。しかも、私はそこに興味を持ったのです。茶道に関する本を読んだとたん、私は茶道のなかに、どの流派でもそうですが、雅びな繊細さの伝統が息づいていると認識しました。アフリカの祭り、アフリカの伝統、アフリカの儀式、そして南アフリカの儀礼を見て育ちましたから、それらについてはすでにわかっていました。が、日本の伝統はもっと複雑で、ずっと洗練度が高く思えました。だから私は、神道を高度に洗練されたアニミズムとして見ています。アニミズムと言っても、けっして軽蔑的に言っているのではなく、私にとってのアニミズムはこの世界を表す、きわめて重要な手段であって、子どものころの私の友人のほとんどはアニミスト(精霊信仰者)でした。樹木にも岩にも、あるいは丘にも、キリンや象や人間に生命があるのと同じように生命があると考えています」

また、著者は「アフリカの伝統」についても以下のように述べます。

「アフリカや南アフリカの伝統は、ふつうシャーマンによって手ずから口から口へと伝えられ、秘儀として守られていきます。入門者はそうした制度のなかで、その信仰や習慣に入っていきますが、全体を知ることはけっしてないのです。指導者や僧侶や占い師、シャーマンは伝統の多くを人に教えません。なぜなら、彼らがほかの人たちと違って偉いのはそれを知っているからで、その伝統ゆえに部族の権威者でいられるからなのです。その点、日本でははるかにオープンで、神道を実践する人ならだれでも、その伝統の信仰や理解、構造などのほとんどにアクセスすることができます」

さらに、著者はアフリカの祭りや儀式について述べます。

「春の祭り、収穫祭、大地の豊穣を祈る儀式で踊るダンスを学ぶ場合も、最初からそうでした。ある踊りでは、特殊な言葉を使って踊ることを学ばないといけないのです。その言葉はかならずしも意味があると言うわけではない。論理的なものでもなければ、米やトウモロコシなどといった作物の育て方を説いているわけでもありません。作物を育ててくれる精霊と通じあう手段なんです。そして、正しいやり方でその儀式を繰り返していくこと、正しいやり方を教わっていくことで、その儀式が私たちを変える。作物そのものではなく、私たちを変えていくのです」

それから、著者は儀礼とは「過去とつながる時間」であるという重要な指摘を行い、以下のように述べています。

「相撲であれ茶道であれ、民族舞踊でもなんでもいいのですが、とにかくその儀礼を行い続ければ、過去とつながることができるのです。それが失われてしまうと、たとえ書物や何かがあったとしても、このとらえどころのないものは失われてしまいます。社会の文明化が進めば進むほど、それは重要なものになっていきます。技術優先の社会になればなるほど、現実の世界とのつながりが薄れ、ますますそうしたものが必要になってくるのです」

また、アイリッシュ・ウィスキーに言及した著者は、以下のように述べます。

「アイリッシュ・ウィスキーという言葉はアイルランド語で、スコットランド語ではないのですが、もともと『水』という意味なのです。アイルランド人にとって水は尊い物質で、水は豊かにあり、しかもとても質のいい水なんですね。最高のウィスキーは最高の水からしかできません、だから彼らにとって水とは神聖なものなのです。

聖なる井戸や泉がいたるところにあり、特定の季節や祭りのときには飾って祀られます。生活のなかに多くの祭式が生きています。そのなかでも、水は特別なものなのです。ですからウィスキーは、文字どおり”命の水”、で、ゲール語でそういう意味なんですね」

わたしもウィスキーをハイボールでよく飲みますが、飲むといつも気持ちが良くなり、平和な気分になって歌い出したくなります(実際、カラオケを歌うことが多いですが・・・)。著者は以下のように述べます。 「ウィスキーを飲んで、魔法のキノコを食べたように豹変した状態にあると、彼らはむごたらしい対立のことも忘れてしまうのです。そこまでいかないと、そういう効果は起こらない。そのこともその効用も彼らにはわかっているのです。私からすると、それはアナグマやジャガーの精霊と交感できる状態を作り出す、アマゾン川の聖なる酒を飲んだのと同じなんですね。マオリ族にもその習慣があります」

著者は「ユーモア」にも言及し、以下のように述べています。

「知能の問題だけではないのです。ユーモアのセンスは、私にとって特別な意味を持っています。ユーモアのセンスを持っているのは人間だけと考えがちですが、象もおたがいにふざけあったりしますし、同様の理由で私は象も同じカテゴリーに入れているのです。彼らも巨大な脳を持っていますから。象は単純な、食べて寝るだけの日常生活を送っていません。象は深く思索します。私にはわかるのです。たまたま、象も音響探知システムを持っており、われわれの聴覚では周波数が低くて聞き取れない可聴下音響を出します。クジラは超音波を出しますが、象は超低周波音波を出すのです。しかし、象もまた同じ理由から、見通しのきかない森林のなかで、ものすごく距離が離れているのに意思伝達ができるのです。40キロも遠くにいる象に話しかけることができます」

2001年12月2日、アールンホールにおいて、菱法律経済研究所主催のミレニアム国際シンポジウム「21世紀の潮流 日本の祭儀文化の再発見!」が開催されました。その 基調講演で、著者は、アフリカの「スケルトン・コースト(骸骨岸)」について話します。ここは地盤が固く不毛で、砂の多い土地であり、船が難破して多くの死者を出すことから、この無気味な地名がつけられました。著者によれば、ここは人類の歴史が始まって初めて、人間が意識というものを持つ存在になった場所だといいます。

スケルトン・コーストの埋葬跡からは20万年以上前の遺体も発見されています。遺体は左側を下にして横たえられ、右手は左胸の上、すなわち心臓の位置に押しつけられており、右手には螺旋状の巻き貝が握られていました。彼を埋葬した誰かが、彼を来世へと導くお守りとして、彼に贈ったことが明らかです。そればかりでなく、横たえた彼の頭の下には、同じ種類の小さな貝殻が、それぞれ螺旋状の模様を上に向けて、枕のように並べられていました。著者は、「螺旋の先はいずこへとなく消えていきます。その螺旋の先がみな同じ方向に向くように並べられています。私には、まるで夢の記憶のように思えました」と述べています。

さらに著者は、螺旋について以下のように述べています。

「螺旋はこんにち、われわれの生活でもっとも重要なシンボルのひとつとなっています。宇宙の象徴、成長と進歩の印、啓発の印、永遠の印です。私たちの精神を運んでいくものでもあり、精神を螺旋状に下降させて、大切なものすべての中心に運んでいくものであり、生命の秘密が見つかるかもしれない場所に連れていってくれるものです」

このようなものが20万年以上昔の墓の中から発見されたわけです。 この驚異であり、きわめて示唆に富む発見について、著者は述べます。

「これこそ、地球で最初の、儀礼の例ではないかと思います。そして儀礼こそ、人間をまことに人間らしくさせるものであると、強く示唆するものでもあるのです。あの大きな頭脳が生み出したものがこれでした。大きな頭脳から送られたメッセージがこれなのです。20万年前の人間たちの心を占めていたものが、そんなに大昔にしてすでに、こういったシンボリズムであり、こうした魔術と神秘だったのです」

この「儀礼こそ、人間をまことに人間らしくさせるもの」という言葉は、わたしの心に強い印象を残しました。

まず著者は、儀礼について以下のように述べています。

「儀礼とはこれもまた象徴的な行為で、一定のルールにしたがって行われます。このルールは恣意的なもので、かならずしも理屈が通っているわけではなく、実質的な意味があるのでもなく、明瞭な形で行われるのでもない。それでもなお、ある働きをします。そこが肝心な点です。その働きのゆえに有効な結果がもたらされるのです」

「儀礼は人間特有のもの」と言いたいところですが、生物学者としての著者は、儀礼とか祭式はけっして人類に特有のことではないと考えているそうです。人間が行う儀式のどれをとっても、驚くほど類似したことを動物がやっているという例があるからだといいます。

著者は、アホウドリの求愛のポーズについて、飛翔にさきだつ飛び立ちの姿勢に由来してはいるのものの、著しく異なったものになっていると指摘します。このポーズはより実質的な意味を失い、より類型化され、より形式だけのものとなって、より完全さが損なわれているというのです。行為が瞬間的に凍結され、ある一定のレベルで凝縮されたものとなり、たとえば太極拳や能の動きのように、まったく新たな、違った何かになっているといいます。

著者は、儀礼的行為について以下のように述べます。

「儀礼的行為がもとの行為と、どのように違っているかというと、そのひとつに大幅に誇張されているという点があります。もとの行為よりももっと目立たせようとして特殊な斑紋や模様、特殊な形をともなうものがあります。例を挙げれば、クジャクがそうです。目立ちたいために、驚くほど大げさに尻尾の羽を広げますね」

そして、儀礼を行う存在としての人間について、著者は述べます。

「すべての社会を形成する種は、彼らのなかだけで通じる儀礼パターンを使うということです。どんな社会的種にも、きわめて微妙な事柄を伝える手段があり、儀礼を使わなければ表せないとてつもなく幅広い表現方法があります。その意味では人間は儀礼や祭式を作りだし、利用することにもっとも長けた種なのです。人類をホモ・サピエンスではなくホモ・ライトゥス、すなわち”儀礼を行う者”と定義することもできるくらいだと思います」

わたしは『唯葬論』(三五館)で「ホモ・フューネラル」という言葉を提示しました。”弔う者”という意味ですが、著者は”儀礼を行う者”としての「ホモ・ライトゥス」を打ち出したわけです。ちなみに、哲学者のウィトゲンシュタインが人間を「儀式的動物」と定義しています。

さらに、生物学者である著者は、「進化」について述べます。

「進化という観点からお話しするとき・・・・・・人類生物学の研究者として、私は常にその観点からお話ししているわけですが、儀礼とは”人類の社会的環境および物理的環境に適応するための対応”だというふうに考えます。われわれを人間らしくし、そうさせてくれているのではないかと思います」

「自然とともに生きるとき、人間はもっともうまく機能する」と考える著者は、ぎろー張りゼーションについて以下のように述べます。

「グローバリゼーション、連合、共通市場、経済共同体などはみな同じ方向性のものですグローバリゼーション、産業化、そしてまた画一化に向かっていくことです。われわれはすべて似通った存在になりつつあります。だれもが同一パターンに従うべきだとするプレッシャーに、みんなが屈伏しつつあります。同じように行動すること、それが結局はいいのだという生き方は、大企業や国際政府には都合がいいものですが、人間という種にとって最上の利益をもたらすものではありません。人間がもっともうまく機能するのは、自然に対抗するのではなく、自然とともに生きるときだと私は考えます。そして人間社会の自然とは、儀礼や祭式が人間社会のなかでおたがいを結びつけるセメントのような働きをする社会です。人間は伝統のなかで生きているのですから、ばかげた迷信とか、時代遅れのものだとか、封建的なものだとかいって伝統を捨て去ってしまうのではなく、それらを大切にし、守っていく必要があるのです」

「3つにわけられる儀礼のカテゴリー」では、インドネシアの儀礼などを取り上げながら、著者は以下のように述べます。

「3種類の儀礼、模倣の儀礼、移行の儀礼、捧げものの儀礼が組みあわさって、完全なひとつの文化となっているわけで、どんな文化でもよく見てみると、すぐにそれがわかるはずです。儀礼は常に一連の崇拝から成り、それに基づいたもので、ごく日常的なあたりまえの経験を、参加する者にとってより特別なものに、そしてはるかに重要なものに変容させる役割を担っているのです」

しかもこれらの要素が全部一緒になったとき、最高でもっとも力ある儀礼となり、その効力はそれぞれの要素を単に合計したものよりはるかに強力になるといいます。これらがすべて組みあわさって、すなわち模倣の儀礼、移行の儀礼、捧げものの儀礼が一緒になって、儀礼や祭式が人間というものを特徴づける、人間の本質的な部分となっていると、著者は言います。

「儀礼は、重要な相互コミュニケーションのひとつである」として、著者は以下のように述べています。

「うまくいくかどうかは、その儀礼が始められたときと同じように、伝統のとおり適切に行われるかどうかによります。やり方が間違っていれば、うまくいきません。正しいやり方で、古来からある通りの方法で行われた場合にのみ、効果が期待できるのです。どんな効果があるかというと、まず不安がとりのぞかれます。儀礼が生き残っていく価値があるのは、ここだと私は考えます」

そして、儀礼には「前世代の人々と和合する」という重要な機能があります。著者は以下のように述べます。

「祭式には、その祭りを行う者を、彼らのよってきたる過去に結びつけるべく作られた儀式の言葉がともないます。私たちはみな、歴史に飢えているのです。なんらかの手段で、自分たちより前の世代を生きた人々と和合する必要があり、その必要を満たすのが儀礼だと私は考えます。ただし、正しいやり方で行われた場合にのみ、効果があるのです。勝手に作ることは許されません。詠唱しなければならない言葉、しぐさ、踊り、祈りなどすべてが適切にとり行われてはじめて、それは機能するのです」

著者によれば、伝統どおりの方法で儀礼をとり行うということは、過去に周波数を合わせるようなもので、かつてわれわれの進化を司ってきたリズムやパターンに近づきやすくするためなのだといいます。しかも、わたしたちと、わたしたちを取りまく環境とをつなげてくれるのです。

著者は「私たちは社会的品位を失ってしまったようです」と嘆きます。 どう行動すべきかという明確な基準がないグローバルな状況に、わたしたちは投げ込まれているとして、著者は以下のように述べます。

「この問題から逃れて、過去に戻るわけにはいきません。時計を逆に回すことはできないのです。電子機器の進歩が洪水のように押し寄せ、コンピューター革命によって、グローバリゼーションは避けようがありません。それから逃げ隠れする場所なんかないのです。しかし、われわれに残された頼みの綱は、祭儀や伝統の儀礼パターンによってもたらされるものにあると私には思えます。なぜなら、かつて私たちを混乱から守り導いてきてくれたのが、それらのものだからです。われわれが正気を保ち、古来からの方法でおたがいを思いやる希望があるとすれば、時を経て残されてきた儀礼を知り、実践することをとおして受け継ぐものののなかにあると、私は確信しています」

そう、儀礼には「人間を混乱から守り導く」という力があるのです!

著者は日本という国を「祭儀が理想的な形で受け継がれている国」であると評価し、以下のように述べます。

「アイデンティティーの喪失という、この事態に対する唯一の解決策は、むかしからある、大地に根ざした、信頼を培ってきた儀礼を復活させることにしかないと私は思います。

そしてこの点に関しては、日本の皆さんはすでに、世界のどこよりもはるかに優位にあると私は感じます。皆さんは多くの儀式をお持ちです。季節の儀礼として”花見”がありますし、むかしの太陰暦にしたがって特定の日に行う儀式を持っています。日本の文学や舞踊や美術工芸に、重要な位置を占めている行事もあります。日本には、またたいへん豊かな通過儀礼もあります。ひとつの人生の段階から、別の段階へと移行していく際に助けとなる多くの儀礼もあります。たとえば、赤ちゃんが誕生してから20日目、30日目、または50日目に神社にお参りに行く”宮参り”という行事があるそうですが、これなどはとても大切なものですね。神道の守り神に新生児を引きあわせる、という重要な役目を持っています」

きわめてスリリングな内容の基調講演の最後に、著者は「実は、皆さんたちの”祭り”がうらやましくてしようがないのです。その1つひとつが”カミ(神)”と通じあう象徴的な行為なのですね」と語りました。

第二部のパネル・ディスカッションでは、インターネットの話題が取り上げられます。このシンポジウムが開催されたのは2001年12月であり、インターネットは現在ほど日常生活に入り込んではいませんでした。そんな時代背景の中、著者は述べます。

「より単純な社会に例を求めますが、人類の生活をより価値あるものに、より生産的なものにするには、祭儀から発達してきた儀礼やその考え方を、現代にも活用すればいいのではないかと思うのです。私が心配しているのは、ものを持ちたいという物欲がはびこっていることです。インターネットが四六時中、差し出しているのがそれですね。かならずしも必要でないものまで買わせてしまうように、顧客に金を払わせて商品の宣伝をしているわけです。たぶん、インターネットに儀礼を導入することも可能ではないかと思いますが、そうなればきっと、消費者主義や経済に異なるアプローチの仕方を奨励することになるかもしれません。ものの売り買いは、われわれの経済文明には不可欠のものとなっています。

だれかが製造し、だれかがそれを買わなければ成り立たないのです」

また、著者は南洋諸島の相互贈与文化である「クラ」に注目します。

「あるものが人から人へとまわされればまわされるほど、そのものの価値は高まっていく。なぜなら、そこには歴史があるからなのです。彼らは、もともとなんの価値もない、または経済的価値のないものに、巨大な情緒的、文化的、芸術的価値を与えてきたのです。こうした貴重な品をわが家にもあずかりたい、というのがこの島々の消費サイクルなのです。ひとつの家にずっと所有されるのではなく、その恩恵を受けたら、できるだけ早くつぎにまわしてやるのです。それがわが家にあるあいだは、みんながそれを見せてもらいにその家を訪れ、主はそのものにまつわる歴史を語り、どのようにそれが我が家にまわってきたか、次はどこに行くのかを話して、それを持っているあいだは楽しむことができます。価値あるものを所有する楽しみです。『モナリザ』が、我が家の壁にかかっているようなものです」

続けて、著者は以下のように述べています。

「秘訣はできるだけ早く、つぎの人にまわすことにあります。そうすることによって効果があり、短期間だけその品の所有者としての権利を楽しむわけです。これはかぎりのある資源を有効に使うための、実に見事なシステムだと私には思えます。人口が密集した世界で、われわれが直面しているのはそういう事態で、全員に行き渡るほど十分な物資がないので、まわしていくということです。それが、贈与のサイクルです」

著者は「人類は試行錯誤を重ねて、正しい生き方はなんだろうと必死に探してきた」として、以下のように述べています。

「われわれの祖先は、物質文化を持っていなかったにもかかわらず、大きな脳を発達させ、象徴的な生活を発展させました。むしろ、物質文化を持っていなかったからとも言えます。そこで、さきほど彼の頭部を見てもらいましたが、私はなんとかして、知性はあったけれどテクノロジーを持っていなかったあの祖先と、テクノロジーは持っているけれど知性のない、われわれの子孫たちとのギャップを埋める手段はないものかと模索しているのです。

そのギャップは大きく広がっています。私は儀礼や伝統や祭式を実践することに内在する古来の価値感をたよりに、そこを埋めていきたいと思うのです。それは、”知ることや聡明であること”と、”経済的または文化的意味での利口さでなく、またテクノロジーに頼らずに真に賢くある”ということとをつなぐ助けになります。外からではなく、内側から知を得るのです。落ちついて、じっくり考えることのない社会では、非常に精神主義的で、これをめざすのは難しいことです」

また、著者は以下のようにも述べています。

「今世紀から数えて300万年ぐらいのあいだに、人類は試行錯誤を重ねて、正しい生き方はなんだろうと必死に探してきました。そうやって得られたもののなかに、皆さんにとって、一番価値があり役に立つヒントがあると思うのです。しかも、それはひとつの資源です。石油や金と同様に、油断なく守っていかなければならないもの、できるかぎり長く生き生きと保っていかなければならないものなのです。現存する儀礼に込められた歴史の記録を保っていくことにより、そうした儀礼を活用して、さらに向上をめざすわれわれの生活のあらゆる側面を、改善していけるのではないかと思います」

最後に、著者は「これまで実践されてきた方法は、過去から未来へと受け継がれていくべき」として、以下のように述べるのでした。

「儀礼をやる理由については、あまり懸念する必要もありません。大事なのは、疑義をはさまないこと、父親の代から、祖父の代から曾祖父の代からずっと信頼を集めてきた、その行為を実際にやることに集中すべきで、そうすれば自分にじかに効果が表れるのです。その行為を行った者と、その者の人生に、そしてその儀礼に参加したすべての人々の人生において、緊張が解きほぐされ、解決されていくのです。そして、そのことが将来をも、うまく司っていく力を与えてくれるのです。自分の将来を自らコントロールしていく方法を与えてくれるのです。儀礼でもっとも重要なのは、そこだと私は思います。これまでも実践され、試され、効き目があるとされてきた方法は、もう一度試してみる価値があり、過去から未来へと受け継がれていくべきなのです」

本書を読んで、わたしは久々のライアル・ワトソンの世界を堪能しました。

儀礼には「前世代の人々と和合する」あるいは「人間を混乱から守り導く」という力があり、儀礼こそ「人間をまことに人間らしくさせるもの」であるということを再認識しました。そして、わたしは、大いなる使命感をもって『儀式論』を書いた自分は間違っていなかったのだと思いました。