- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.07.16

『聖地感覚』鎌田東二著(角川学芸出版)を再読しました。 2008年に刊行された本ですが、『儀式論』の第9章「空間と儀式」を執筆する参考文献として久々に読んだのです。著者は日本を代表する宗教哲学者で、現在は上智大学グリーフケア研究所の特任教授です。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「聖地。なにが人を惹きつけるのか。」「人類の永遠の問いに挑戦する画期的フィールドワーク」と書かれています。また、帯の裏には以下のように書かれています。

「三輪山、熊野、天河・・・・・・。古より、多くの人々が惹きつけられてきた場所がある。『聖地』だ。国内外の聖地を数多く巡ってきた宗教学者が、京都・東山の闇夜を身一つで巡り歩いた。みえてきたのは、自らの中の腐敗―。聖地は人に、大地の底から湧き上がるエネルギーと霊気を感得させ、自然界での人のありようと、自分自身のありようを知らしめる」「聖地を感じる、刺激的なフィールドワークの記録」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のようになっています。

序 章 よみがえる聖地感覚

一 「千の風になって」とアニミズムと聖地感覚

二 聖地巡礼今昔物語

三 わが聖地巡礼の始まり

第一章 聖なるエネルギーと情報

一 宮沢賢治と”Der heiling Punkt”

二 チンパンジーにおける「聖地感覚」の萌芽

三 聖地の特徴 第二章 聖なる場所の感覚

一 「シャーマン山」と呼ばれる山々―意識変容と聖地感覚

二 青森県の「シャーマン山」

三 青の仙境、あるいは色の聖地感覚

四 両極的遠近法、あるいは表と裏の聖地感覚

五 奥の聖地感覚

六 天津清水の聖地感覚

七 火水の聖地感覚

第三章 聖なる場所の秘密

一 三輪山―「ミワ」という聖地感覚の秘密

二 熊野―「クマノ」という聖地感覚の秘密

三 天河―「テンカワ」という聖地感覚の秘密

第四章 東山修験道と身一つ感覚

一 東山修験道の始まり

二 東山修験道日記

終 章 身一つ東山修験道

一 「竹林の隠者」富士正晴と場所の記憶

二 聖地文化とフィールドワークと身一つ東山修験道

「引用・参考文献」

「あとがき」

第一章「聖なるエネルギーと情報」の一「宮沢賢治と”Der heilige Punkt”」では、宮沢賢治が生前に自費出版した唯一の詩集(心象スケッチ)である『春と修羅』の中に「小岩井農場」と名づけた詩篇が6つも収められ、その中の「パート九」の冒頭に以下のような不思議な一節があることが紹介されています。

さうです、農場のこのへんは

まったく不思議におもはれます

どうしてかわたくしはここらを

der heilige Punktと

呼びたいやうな気がします

(宮沢賢治「小岩井農場」パート九より)

この不思議な一節について思いを巡らせ、「宮沢賢治にそのような聖なる感覚をもたらした空間とはいったいどのような空間なのか?」と考える著者は「宇宙」について以下のように述べています。

「そもそも、『宇宙』という漢字は、空間と時間を意味する。中国の古典『淮南子』では、『宇』を空間、『宙』を時間とする。その空間は、デカルトが言ったような、のっペらぼうの延長ではない。民衆の世界観の中で感得された民俗空間は、ユークリッド幾何学やメルカトル図法で描くことのできるような均質な物理的延長ではない。民俗空間は、物理的延長空間とは違うさまざまなしわや穴ぼこやゆがみを抱え込んでいる。しわ1つない新調の服のような均質空間ではないのだ、わたしたちが生きているリアルな世界は」

また、著者は賢治の「小岩井農場」パート九の別の箇所で、「ちがつた空間にはいろいろちがつたものがゐる」とこれまた不可思議なことを言っていることを指摘し、次のように述べています。

「この『ちがつた空間』とはどのような空間だろうか? そしてその空間には『いろいろちがつたもの』がいるというが、その『ちがつたもの』とはどんな『もの』なのだろうか? 賢治はここで肉体的知覚によってとらえられる『物』ばかりでなく、精神的・霊的知覚によってとらえられる『霊(モノ)』もいるということを言っている」

続けて、著者は以下のように述べています。

「『法華経』を信奉した賢治はもちろん、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天(以上、六道輪廻する迷いの世界)・声聞・縁覚・菩薩・仏の十界世界論などの天台教学や日蓮教学をよく学び、それを踏まえている。だがここでの『ちがつた空間』や『いろいろちがつたもの』とは、そのような仏教教学的に整理された世界像以上に、もっとなまなましい霊的生物なのだ」

さらに、著者は賢治が見たという霊的生物について述べます。

「『さまざまな眼に見えまた見えない生物の種類がある』という賢治は、この世界にはいろいろな『生物』がいることを確信していたが、その『生物』にも眼に見える生物と眼に見えない生物の2種があるという。いうなれば、それは、肉的生物と霊的生物とでもいえるだろうか。そうした存在世界の諸階層に対する賢治の認識は、一面では先の天台教学の十界論に基づいている。しかし、それ以上になまなましい彼の存在直観と幻視がその『ユリア』や『ペムペル』など『見えない生物』の姿をリアライズさせている。つまり、その場所は時間と空間を別の系に接続しているのだ。異世界・異時間へのアクセスポイントであり、『孔』なのである」

そして、著者は賢治が言うような”der heilige Punkt”は、一般に「聖地」と呼ばれるとして述べるのでした。

「この『聖地』とは、神仏や精霊あるいは超自然的存在などの聖なる諸存在が示現したり、またはそれらの聖なる諸存在を顕彰したり、記念したりしたある特異な場所を総称して言う。それは空間の特異点のような場所で、あの世とこの世とが交通し、往来する孔場である」

二「チンパンジーにおける『聖地感覚』の萌芽」では、ニューエージ・サイエンスの思想家として一世を風靡したライアル・ワトソンの名前をあげて、著者は以下のように「聖地」について述べます。

「ライアル・ワトソンによれば、『聖地』には『風光の美しさと神秘的な雰囲気』があり、『シャーマンや呪術師らがこれを見つけ、吟遊詩人や魔女が繰り返し訪れ、僧や仙人が日々これを護ってきた』が、そこでは『思うままに夢を見、より偉大なるものに連なる喜びを味わうことができる』。霊感やスピリチュアルな感覚を持ったシャーマンや詩人たちがそこでイマジネーションを膨らませ、夢見を体験し、大いなる存在に出会う場所、それが『聖地』であり、そこはまたこの地球という『惑星上でもとりわけ調和がとれている場所』であるというのだ。そして、そのような聖なる場所が世界各地にある」

ライアル・ワトソンといえば、この読書館でも紹介した『儀礼があるから日本が生きる!』の著者でもあります。同書で、ワトソンは儀礼には「前世代の人々と和合する」あるいは「人間を混乱から守り導く」という力があり、儀礼こそ「人間をまことに人間らしくさせるもの」であるということを訴えています。 儀礼だけでなく、聖地についても核心を衝く発言をしているのですね。

三「聖地の特徴」では、文豪ゲーテの名前をあげて述べます。

「ゲーテは『花崗岩について』と題するエッセイにおいて、花崗岩を『時間の記念碑』と呼び、そこから大地の生成をパノラマのように幻視することができると言っている。つまり、ゲーテは花崗岩を地球の運動の軌跡を覗き込む時空孔と見ているのだ。そこでは、花崗岩の山が”der heilige Punkt”となり、異次元的なイマジネーションをふくらませる誘発点となっている。ライアル・ワトソンの言葉を使えば、『思うままに夢を見』ることができる、『この惑星上でもとりわけ調和がとれている場所』である。それが聖なる場所であるということだ」

続けて著者は、「宮沢賢治は『龍と詩人』の中で、このような夢見の場所とも異次元孔とも言える場所を、詩人が詩想を得る場所として描き、それを龍の棲む洞窟のある岬の上に設定している」と述べています。 洞窟に関しては、この読書館でも紹介した著者の最新著作『世阿弥』で詳しく論じられています。宗教的修行の重要な舞台となった洞窟について、著者は同書で以下のように述べています。

「洞窟は、カトリックにおける『ルルドの泉』を持ち出すまでもなく、世界各地で聖地霊場となるところが多いが、このような霊験譚が加わることによって今日まで霊験新たかな空間として連綿と保持されてきたところが少なくない。国土の75%近くを山林が占め、四方を海に囲まれた日本はどこに行っても洞窟がある。その洞窟が神話伝承の神聖空間となり、さまざまな儀礼や修行が行なわれる場所になることには必然がある」

その日本における洞窟について、著者は「イザナミが赴いた黄泉国がある種の洞窟的な空間として描かれているようにも見えるのだが、それはまた古墳の玄室など、墓地の内部空間のイメージともつながっている。そして、そうした洞窟は死を孕みながら絶えることのない生の源泉ないし供給源としても思念された。そのことは、熊野(三重県熊野市)にある『花の窟』からもうかがい知れる」とも述べています。

洞窟からすべては生まれた!

洞窟からすべては生まれた!

日本の洞窟といえば、なんといっても沖縄のガマが思い浮かびます。 わたしのブログ記事「普天間宮」で紹介した普天間基地のすぐそばにある普天間宮の奥宮が祀られている洞窟には、3000年前の土器が出土し、2万年前のシカの骨が出ています。わたしも普天間洞穴の中に入ってみました。いやもう、言葉にできないほどの感動をおぼえました。「儀式も神話も哲学も芸術も宗教も、すべては洞窟の中から始まった!」という直観を得ました。次回作の『儀式論』(弘文堂)では「空間と儀式」という一章を設け、洞窟における儀式の発生について述べたいと思います。

神秘的な景観の白山

神秘的な景観の白山

第二章「聖なる場所の感覚」の六「天津清水の聖地感覚」では、著者は白山信仰に言及し、以下のように述べています。

「加賀の国(石川県)金沢生まれの泉鏡花は、小さな頃から強い白山信仰すなわち観音信仰を持っていた。幼くして母を亡くした鏡花は白山の神に母性を見ていたのである。そのことは『高野聖』や『夜叉ヶ池』にもはっきりとうかがえる。また『多神教』と題された戯曲では、美濃と三河の国境の山中の『奥の院』が舞台となり、呪いをかけたお沢という女性の前に『白寮権現=媛神』が出現し、その望みを叶えるさまが描かれる。また『夜叉ヶ池』には、夜叉ヶ池のヌシである白雪姫が白山の千蛇ヶ池の恋人のもとへ飛び立つまでの悲劇的な顛末がドラマティックに描かれている」

泉鏡花記念館の前で

泉鏡花記念館の前で

ちなみに、泉鏡花はわたしの最も好きな作家であり、『夜叉ヶ池』は最も好きな鏡花作品です。わたしは仕事でよく石川県に行きますが、金沢にある泉鏡花記念館を何度も訪れました。また、白山を見上げるたびに神秘的な感情が湧き上がってきます。白山は、仏教的には本地仏が観音菩薩とされ、神道的には白山比咩神(菊理姫)を祀ります。この白山比咩=観音を生涯深く讃仰した人こそ泉鏡花でした。鏡花の白山=観音信仰は筋金入りで、始終「念彼観音力・念彼観音力・・・・・・」と「観音経」を唱えていたといいます。

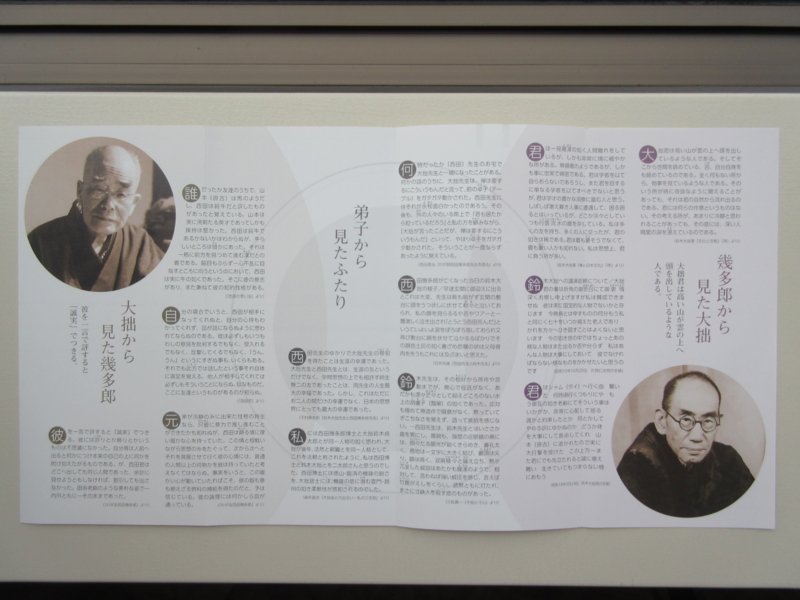

西田と鈴木は生涯の大親友でした

西田と鈴木は生涯の大親友でした

著者は、さらに西田幾多郎と鈴木大拙が金沢の旧制中学で同級生であったことを紹介し、以下のように述べます。 「2人はともに参禅し、禅体験をベースに、『絶対矛盾的自己同一』とか『場所の論理』とか、『即非の論理』とかを展開したが、2人とも自力道の禅と対極にある他力道の浄土真宗の信の中で育った。とりわけ、鈴木大拙は宮沢賢治同様、隠し念仏=秘密念仏(秘事念仏)の感化を受けている。鈴木大拙が昭和19年(1944年)に出版した『日本的霊性』の中で、『日本的霊性』の知性方面に展開したものを禅、情性方面に展開したものを浄土教として、二大霊性の発現としたことには幼い頃からの加賀真宗信仰文化圏の影響があると思う」 わたしは昨年6月18日、わたしのブログ記事「西田幾多郎記念館」、「鈴木大拙館」で紹介した施設を訪れ、2人の偉大な思想家を偲びました。

西田幾多郎記念哲学館の正門で

西田幾多郎記念哲学館の正門で

鈴木大拙館の前で

鈴木大拙館の前で

七「火水の聖地感覚」では、著者は富士山について述べます。

「富士山は数百年噴火していないが、過去に何度か大爆発している。この富士の高嶺の燃える火を雪が消し、その雪をまた火が消すという、火と水の激しいちはやぶるせめぎあいを高橋蟲麻呂は長歌にしたのだ。その富士山は『霊しくも 在す神』であり、『石花海』と名づけられた『海』は富士山が包含した湖で、富士川もまた富士山の激流が逬ったものである。また富士山周辺には富士五湖と呼ばれる巨大な水域がある。忍野八海、湧玉の池、白糸の滝、富士川などを数えてゆくと、富士山が満々たる水を秘めた水山であることが明白になってくる」

東海道新幹線から見る富士山の雄姿

東海道新幹線から見る富士山の雄姿

続けて、著者は富士山について以下のように述べます。

「火の柱と水垣との絶妙なるコンビネーションを持つこの霊峰は、確かに、『ひのもとの やまとの しづめ』の神であり、それはわが日本の『宝』であると讃えたくなる。それは何度見ても飽くことのない孤高の崇高な美しさと神々しさを備えているのだ。 山部赤人も高橋蟲麻呂もともに富士山の神性・聖性を感じとり、それにヌミノーゼ的な聖なる畏怖と魅惑を感受した。彼らは富士山がひのもと日本を代表し象徴する至宝の神山であり、日本の総鎮守の霊山であると直覚したのだ。今に到るも、この感覚は日本列島民の深層意識深く刷り込まれていると思う」

日本平から駿河湾越しに富士山が見える

日本平から駿河湾越しに富士山が見える

そして、著者は「日本一の霊峰」である富士山について述べます。

「富士山は火山列島日本の『火の元=縄文』の要であり、『水穂(瑞穂)=弥生』の国の鎮めでありつづけた。それが富士山のコスモロジーとエコロジーである。つまるところ、富士山は火山=縄文すなわち火の山でもあるが、同時に水の山=弥生なのである。要するに、『火水(かみ)の山』なのだ」

第三章「聖なる場所の秘密」の一「三輪山―『ミワ』という聖地感覚の秘密」では、著者はドイツの神秘哲学者ルドルフ・シュタイナーの思想に言及し、以下のように述べています。

「シュタイナーは、(1)死への接近、(2)四大元素界通過、(3)真夜中に太陽を見る体験、(4)高次の神々および低次の神々との出会いの体験、の四階梯が東洋の秘儀にも西洋の秘儀にも共通する4つの段階であると述べている。飯沼勲は、いわば、この4つの段階を同時に体験するような魂の錯裂を味わったにちがいない。飯沼勲は、日本神道の1つの秘儀体験、すなわち『真夜中に大陽を見る』天の岩戸開き体験、いいかえると、太陽神天照大神との出会いを体験したのである。わが身の死と引き換えに。そして瞬時のうちに転生への道行を辿り、タイ国の王女月光姫に生まれ変わる」

オーブが舞う天河大弁財天社にて(撮影:柿坂神酒之祐)

オーブが舞う天河大弁財天社にて(撮影:柿坂神酒之祐)

三「天河―『テンカワ』という聖地感覚の秘密」では、著者自身と縁の深い奈良県の天河大弁財天社の「節分祭」について述べます。

「天河では、2月3日の節分祭の豆まきの時、『鬼は内、福は内』と年男の村人によって大声で唱えられる。普通の家庭や神社では『鬼は外、福は内』と唱えられる。しかしこの天河では、『鬼は内』とやさしくあたたかげに唱えられるのだ。それは、ここでは『鬼』が神ないし祖霊と信じられていることの証左である。宮司の先祖は役行者小角に付き従った『前鬼』であるとされる。実際、『前鬼』という地名が大峰山中に残っている。こうして柿坂神酒之祐宮司は『鬼』の子孫となるのだが、この吉野山中の特殊神事には、『鬼』は神でもあり、先祖の霊でもあるという古い信仰形態が修験道に取り込まれて生きているといえるのである」

第四章「東山修験道と身一つ感覚」では、比叡山の麓に住む著者が続けている東山修験道(比叡山と東山の山中を歩くこと)の様子が生き生きと描かれています。たとえば「月光ナイト・ウォーク・メッセージ」という日記のような文章には以下のように書かれています。

「十四夜の月が高校と照り輝き、東山の上空にかかっている。三夜つづけて、絶好の月見日和だ。こんなに月夜が美しく連続することはめったにない。今宵もナイト・ウォークとしよう。誘われるように、夜の森に入ってゆく。今夜は焦らず、じっくりと夜の森と山を味わおう。何しろ、昨日は30キロ近くも比叡山と東山を歩きに歩いたから」

続けて、著者は月光の魔力に言及し、次のように書いています。

「月光の影がくっきりと落ちている。影の中に入ると、一瞬眩暈がするほどに、真っ暗。それほど、白々とした月光が目を焼いているのだ。新月の夜にも歩いたが、満月の夜の方が道に迷うことがあることを実感した。意外や意外。満月光で道がよく見えるので迷うはずがないと思っていたら、そうではないのだ。むしろ、満月光ゆえに、その眩しさに道を失い、別のところを道と勘違いしてまったく別のところを歩いていたりするのだ。月光は人を騙す。人の目を目眩ます。落ち葉も月光が当たって光っているので、道でないところが道に見えたりして、気づかぬうちに別のところを歩いていて、いつしか道を失っていることがある。気をつけねば!」

比叡山や東山の山中を歩き回る著者は、山について述べます。

「ここでは山は、森は、霊界である。異界である。他界である。だからこそ、御所の東北にある比叡山延暦寺が王城鎮護の寺院として特別視されたのだ。まさにそこは霊界の窓、なのである。怖いところだ。そこをあの最澄さんが占拠し、牛耳った。凄いことだよ、このことは! 最澄さんや円仁さんは『霊的国防』ということをしっかり意識していたのだ。『鬼門』というのは、そういうところなのだ。そしてそれは、今でもそうなのだ。1100年もの長い間、叡山は『霊的国防』を握ってきたのだ。『玉体加持』も、回峰行者の『玉体杉』からの祈りもその一環としてあるのだ」

続けて、著者は山中の世界について次のように述べています。

「瓜生山で、幸龍権現と将軍地蔵を拝するが、こんな美しい夜には、祝詞も般若心経も笛も吹きたくない。このまま、この風のそよぎ、月の光のささやき、鳥や山の動物たちが時折立てる物音。それだけでいい。いや、それだけがすばらしい。ニンゲンの声も、音もいらない。ニンゲンは不純だ。もちろん、わたしも含めて。ニンゲンが立てる音は野蛮だ。野生の音はそれに比べてずっとずっとエレガントでエネルギッシュだ。よけいな配慮のない、無駄のない、それとしてあるだけの音。そこでは、ニンゲンはただただ沈黙し、耳を傾けるだけ。それだけが、ニンゲンに美と倫理を与えるだろう。 木漏れ日というが、木漏れ月という光の世界があるのだ。幽玄というのはこんな光と影の世界だろう。まさに、能、夢幻能の世界。霊界と境を接する時」

終章「身一つ東山修験道」の二「聖地文化とフィールドワークと身一つ東山修験道」では、人間と土地の関係について、著者は述べます。

「人間はある土地に住み着くとき、宮沢賢治の『狼森と笊森、盗森』( 注文の多い料理店』)や宮崎駿監督の『となりのトトロ』などの作品に見られるように、そこに住み着くための聖化儀礼の手続き(地鎮祭とか産主神社詣でとか)を行うことで、その場の環境とのインターラクティブな関係性の構築をはかろうとしてきた。つまり、その土地の『ヌシ』とも言える、もっとも古い精霊的な存在への畏怖と敬意を表出し、その許しを乞う儀式を執り行ってきた」

また、著者は土地の「ヌシ」について以下のように述べます。

「この『森』のヌシたちの声を聴くこと。その声に従うこと。わたしが『東山修験道』を通して体験・体得しようとしていることも、そうした『声』の聴き方であり、その『声』への付き従い方であり、その『声』への応答である。それを抜きにして、どのような『地域文化演習』も『環境文化論』も『民俗学』も『生命論』も成立しないだろう。だから『となりのトトロ』で、草壁一家がまず森のヌシ=トトロに挨拶に行ったのは大変重要であり、大正解だったのである」

本書の最後に、著者は世界認識の方法について述べています。

「わたしたちが世界を認識するとき、大きく2つの方法がある。1つは、本やインターネットなどから諸種の情報を仕入れて、デスクワークの中で対象とする物を知的に理解しようとする方法。もう1つは、その世界ないし対象の中に飛び込んで、実地に体を張って体験し、自らの感覚器官と知性と行動力のすべてを使って、それを理解し捉えようとする方法だ」

続けて、著者は前者の方法についての問題点を述べます。

「ブッキッシュな前者の方法は、学校教育におけるオーソドックスな学習法だが、しかしそれはときに『机上の空論』を生み出し、何のための知識や学問であるのか、また研究というものが成立する世界の構造とその中の自分の位置を知らないまま、頭でっかちで無反省な観念肥大の学習態度や学生を生み出すことがある」

そして、著者は後者の方法について以下のように述べるのでした。

「それに対して、頭だけでなく、体を使って、足を使って歩き、ぶつかり、汗を流して捉えていく学習法や研究法は、何よりも自分自身の生き方(生活の仕方)の至らなさや欠点を思い知らせてくれ、同時に、そこに生きて生活している人々やものたちの息遣いや生態をその細部に至るまで、『体臭付き』で具体的に見せてくれる。このような学びこそが今、真にわたしたち一人ひとりに必要な学び(真似び)ではないだろうか」 なお、本書は角川ソフィア文庫から文庫化されています。