- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1286 哲学・思想・科学 『玄冬の門』 五木寛之著(ベスト新書)

2016.07.26

『玄冬の門』五木寛之著(ベスト新書)を読みました。

国民作家である著者が「老い」を正面からとらえた最新作です。

当読書館の『下山の思想』、『嫌老社会を超えて』で紹介した本と同じく、「いかに老いるか」を考えた内容になっています。

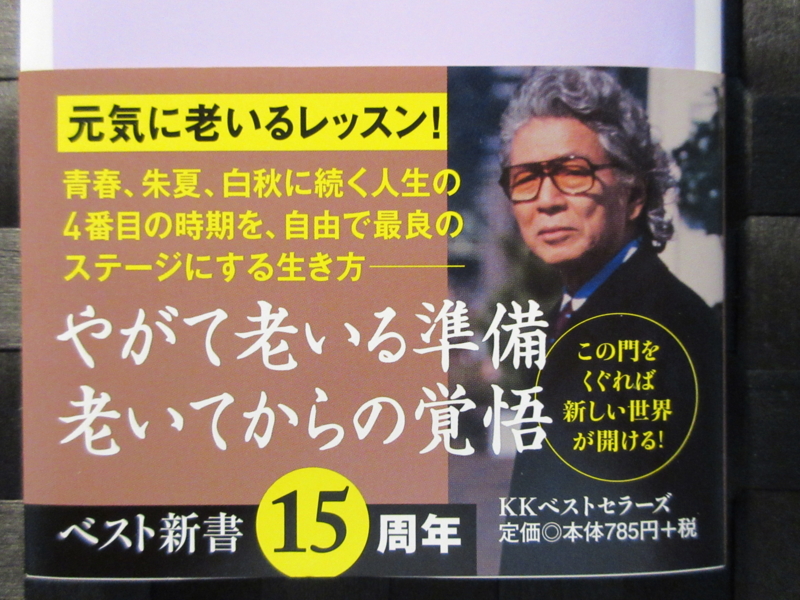

本書の帯

本書の帯

本書の帯には著者の上半身の写真とともに、「元気に老いるレッスン!」「青春、朱夏、白秋に続く人生の4番目の時期を、自由で最良のステージにする生き――」「やがて老いる準備、老いてからの覚悟」「この門をくぐれば新しい世界が開ける!」と書かれています。

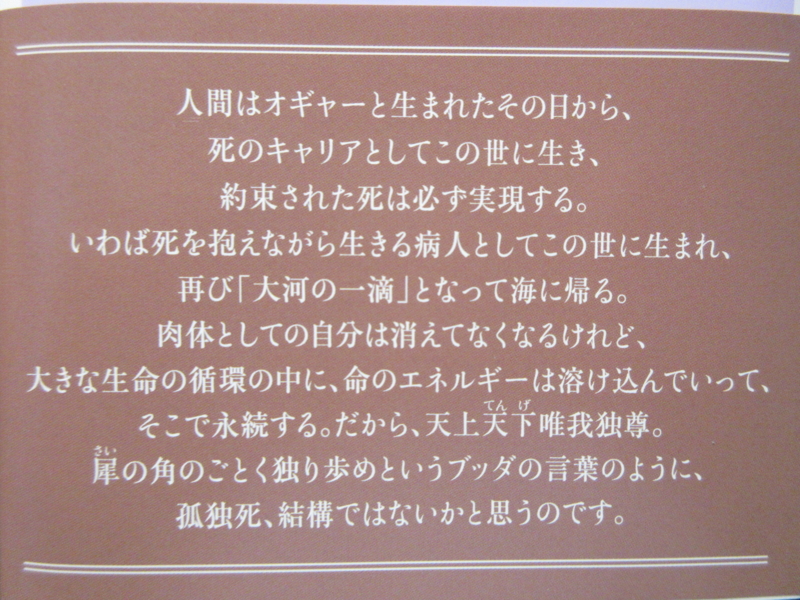

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、帯の裏には以下のような著者の言葉が紹介されています。

「人間はオギャーと生まれたその日から、 死のキャリアとしてこの世に生き、 約束された死は必ず実現する。 いわば死を抱えながら生きる病人としてこの世に生まれ、 再び『大河の一滴』となって海に帰る。 肉体としての自分は消えてなくなるけれど、 大きな生命の循環の中に、命のエネルギーは溶け込んでいって、 そこで永続する。だから、天上天下唯我独尊。 犀の角のごとく独り歩めというブッダの言葉のように、 孤独死、結構ではないかと思うのです」

さらにカバー前そでには、「孤独の楽しみを満喫する7つのすすめ」として、「玄冬の門をくぐれば、それまでの人生のあらゆる絆を断ち切り、そして、孤独の楽しみを発見する。そこに広がる軽やかで自由な境地を満喫するために」と書かれています。「7つのすすめ」は以下の通りです。

(1)同居自立のすすめ

(2)非相続のすすめ

(3)再学問のすすめ

(4)妄想のすすめ

(5)趣味としての養生のすすめ

(6)楽しみとしての宗教のすすめ

(7)単独死のすすめ

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

第1章 未曾有の時代をどう生きるか

第2章 「孤独死」のすすめ

第3章 趣味としての養生

第4章 私の生命観

第5章 玄冬の門をくぐれば

第1章「未曾有の時代をどう生きるか」の冒頭で、著者は青春、朱夏、白秋、玄冬というものを紹介します。じつは、わたしも『死ぬまでにやっておきたい50のこと』(イースト・プレス)で同じことを紹介していました。

古代中国の思想では人生を四季にたとえ、五行説による色がそれぞれ与えられていました。すなわち、「玄冬」「青春」「朱夏」「白秋」です。それによると、人生は冬から始まります。まず生まれてから幼少期は未来の見えない暗闇のなかにある。そんな幼少期に相当する季節は「冬」であり、それを表す色は原初の混沌の色、すなわち「玄」です。玄冬の時期を過ぎると大地に埋もれていた種子が芽を出し、山野が青々と茂る春を迎えます。これが「青春」です。この青春の時期を過ごす人を青年といいます。そして青年が中年になると夏という人生の盛りを迎えます。燃える太陽のイメージからか色は「朱」が与えられています。中年期を過ぎると人生は秋、色は「白」が与えられ、高齢期は「白秋」とされるのです。

また、それぞれの季節には「四神」と呼ばれるシンボルとなる霊獣がいて、東西南北を守護しているとされました。北を守る亀と蛇の合体は「玄武」、東を守る龍は「青龍」、南を守る雀は「朱雀」、西を守る虎は「白虎」です。このように、古代中国には四季と方角と色と動物と人生とを対応させ合う、じつに壮大な宇宙観がありました。そして、その宇宙観のフレームのなかに玄冬、青春、朱夏、白秋という人生観、すなわちライフサイクルがあったのです。

ここで、著者とわたしは紹介する「人生の四季」は順番が違うことに気づきます。すなわち、著者の場合は「玄冬」が最後に来ますが、わたしの場合は「玄冬」から始まります。この件に関して、著者は以下のように述べます。

「これには2説あって、まず玄冬から始まるという説もある。たまたま私の父親が国語と漢文の教師をしていたので、そのことをよく言っていました。玄冬というのは、生まれたばかりの、まだ何もわかっていない幼い子供のことで、生命の芽生えがそこから生まれてくる、というのがひとつの説です」

以上は、わたしの説ですが、著者は以下のように述べています。

「ただ、私はやはり、玄冬というのは高齢期、老年期だと考えます。最初に玄冬をもってくるよりは、最後にもってきたほうが落ち着くような気がするからです。玄冬の『玄』という字は『黒い』という意味ですが、単純な黒ではない。『幽玄』とか、『玄妙』とか、いろいろな熟語があるように、『黒光りしている、奥行きのある黒』、『深みのある黒』で、その中には何かほのかな、未知の世界へ向けてのかすかな予兆も宿している黒です。ただ『黒い冬』という意味ではありません。道教の国際的な学者でいらした福永光司さんも、『玄冬は、ただ黒いだけではない。そこにほのかな赤味が感じられる微妙な色だ』と言っておられました」

また、古代インドにも「老い」をテーマにしたライフライクルがありました。

これも『死ぬまでにやっておきたい50のこと』で紹介したのですが、ヒンドゥー教の「四住期」という考え方です。これは理想的な人生の過ごし方というべきもので、人間の一生を「学生期」「家住期」「林住期」「遊行期」の四つの段階に分けて考えます。学生期には師に絶対的に服従し、ひたすら学び、厳格な禁欲を守らなければなりません。このような学びの期間が過ぎると次は家住期で、親が選んだ相手と結婚して、職業について生計を立てなければなりません。そして子どもを育てるのが大切で、このことによって子孫を確保し、祖先への祭祀が絶えないように心がけなければならないのです。この時期は世俗的なことが重要とされるのです。

現代日本人であれば、これで人生が終わりとさえいえますか、ヒンドゥー教の場合にはさらに二段階が加わります。第三の林住期は、これまでに得た財産や家族を捨て、社会的な義務からも解放され、人里離れたところで暮らします。こうした過程を経て、最後の遊行期は、この世へのいっさいの執着を捨て去って、乞食となって巡礼して歩き、永遠の自己との同一化に生きようとしたのです。あるヒンドゥー教の文献によれば、この四住期は必ずしもこのとおりの順序でやらなくてもいいそうですが、いずれにしても、理想的な人生のあり方というものが見て取れます。こうして歴史をひもといていくと、人類は「いかに老いを豊かにするか」ということを考えてきたといえます。「老後を豊かにし、充実した時間のなかで死を迎える」ということに、人類はその叡智を結集してきたわけです。

著者は以前、『林住期』(幻冬舎文庫)という本を書いています。そこでは、社会人としての務めを終えた人びとに、「これからは自分の好きなことをしましょう、この時期こそが人生の収穫期なのですから」というメッセージを届けています。著者は述べます。

「この古代インドと古代中国の人生の分け方を、年齢に当てはめていけば、20歳までが学生期、青春期。30、40、50が家住期、いわゆる朱夏ということになるでしょう。あとは、白秋があり、玄冬がある。つまり林住期があり、遊行期がある。現代日本人の年齢に引きつけて考えると、25歳までが学生期、25歳から60歳までが家住期でしょうか。リタイアしてから75歳くらいまでが林住期、その後が遊行期にあたりそうです」

また、著者は現代日本人の玄冬期について以下のように述べます。

「野球で言うと、6回以後の後半戦。この後半戦に大きな不安があるというのが大問題です。そこをなんとか生きていくためには、言い古された言葉ですが、自己責任というか、自分で考えてやっていかないと仕方がないというのが結論になると思います。政治や社会保障は、あれば有り難い、当たり前のことです。たしかに憲法25条で『健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する』とありますが、いまの憲法も頼りにならないという状態の中で、どのように玄冬期を生きていくか」

さらに著者は、3・11後の世界にも言及しています。

「3・11の東日本の大災害のあと、「絆」ということが盛んに叫ばれましたが、私は、絆という言葉にはある種の抵抗感があります。もともとの言葉の意味は、『家畜や動物を逃げないようにつなぎとめておくための綱』という意味でした。我々、戦後に青年期を送った人間は、家族の絆とか、血縁の絆とか、地縁の絆とか、そういうものから逃れて自由な個人として生きるということが1つの夢だった。ですから絆というのは、自分を縛る鬱陶しいものという感覚が強かったのです。いまになって『絆』なんて言われても、という気分がある。そういうことではなくて、私は、これからの人は孤立しても元気に生きていくという道を考えるべきだと思うのです」

著者は「望んで『下流老人』になった人はいない」で、藤田孝典著『下流老人』(朝日新書)を紹介し、現代日本の高齢者の過酷な現実について述べますが、そこで「いま出ている、高齢者に対するハウツー本というか、生き方指南の本は、基本的には、年を取ってもオシャレを忘れるなとか、運動は大事、とか、そういう内容のものが多い。しかし、本当は宗教というのも大きな要素なのです。若いときは考えなかったことを考え得る時代に入っているわけですから」と述べています。

この言葉には大いに共感できました。確かに人生を卒業する時期が迫ってくるにつれ、宗教というのは生きる上で最高のソフトになるでしょう。

著者は「現代の『楢山送り』」として、以下のようにも述べます。

「安楽死を合法化した国もありますが、いずれこの国でも、そのことが問題にされる日が来るに違いありません。『もう、この辺で疲れましたから、失礼します。いろいろお世話になりました』と皆さんに別れを告げて、非常に気持ち良く去っていけるのなら、それでいい。まわりも気持ち良く送れるのなら一番良いと思っています。ですが、それはなかなか言いづらいことですし、ちょっとタブーになっている部分がありますね」

著者は以前、『林住期』という本を書き、「老後に好きなことをしよう!」と呼びかけましたが、いま玄冬の門をくぐろうとする人に同じメッセージを届けようとしても、いささか無理があるとして、以下のように述べます。

「実際問題として、体が不自由になっていきます。行動半径も小さくなるし、旅をしてお寺回りをしようなどというのは、白秋期・林住期にできることです。ある意味では、心の世界に遊ぶということしかできなくなってくる可能性がある。私も10年前は、百寺巡礼とか言って、室生寺の700段の階段も平気で上り下りしていたのですが、いまはまったくそういうことは不可能になりました」

それでは、高齢者はどういう生き方をするのが幸せなのでしょうか。 著者は、高齢者の幸福について、以下のように述べています。

「一括りにはできないけれども、結局、想像の世界に生きるというか、精神世界に生きるというか、そこでの遊び方をいっぱいもっているということが幸せなのではないか。本を読むことは体が不自由でもできるのです。私の楽しみというのは、夜中に目覚めて本を読む。こんなに貴重に思われる時間はないと思うぐらい面白いのです。本を読んで知識を増やそうとか、どこかで何かの資料に使おうとか、そういう気は全然ありません。活字を読む快楽というか、これはもう、いまの私にとっては他に代え難い楽しみの1つです」

第2章「孤独死のすすめ」では、「妄想に遊ぶ楽しさ」として紹介されている以下のくだりが強く印象に残りました。

「昔の中国では、ある年齢に達すると、老人はアヘン窟に行く人が多かった。高齢の老人がゴロゴロしながらキセルでアヘンを吸っている。ずっとアヘンを吸うと食欲がなくなって、枯れるようにしてそこで死んでしまう。それは、ある意味で良いかたちの楢山だと思います。羽化登仙というか、うっとりと陶酔しながら、気持ち良く死んでいけるわけですから。アヘン窟というのは一種のマイナス尊厳死の施設だったと言っていいと思います」

続けて、著者はこの「マイナス尊厳死」について語ります。

「高齢者にとっての幸福感というのは、精神世界というか、空想なり妄想の世界に遊ぶということです。それが、ものすごく大事だと思うのです。先ほど言った、アヘン窟でアヘンを吸っている人たちというのは、人工的にそういう世界をつくっているのだと思いますが、それと同じように、自分で空想の幅を広げていく。空想の中でなら、どんなに恋をしようと不倫をしようと、何の文句もないわけだから、想像力の翼を無限に広げて、妄想に遊ぶということはすごく面白い。『妄想に遊ぶ』というのは悪いことのように思われるけれども、そうではないです。なにも人に害を及ぼすわけではないですから」

第3章「趣味としての養生」では、著者は以下のように述べています。

「誤嚥の起きる原因は、無意識にやってしまうことなんです。カプセルの薬を飲むときでも、何のときでも、ほとんど無意識にやってしまう。そうではなくて、『いまからこれを飲み込むぞ』と、脳からしっかりと指令を出して、喉の気管を閉じる動作をきちんとしないといけません。 床に落ちているものを拾うとき、無意識にやるとぎっくり腰になります。『いまから腰を曲げて、床に落ちているものを拾うぞ。膝をできるだけ深く曲げて、腰は曲げないようにして拾おう』と、1つひとつの動作を意識的にやっていくことがすごく大事です」

わたしは最近、ぎっくり腰をやりましたので、著者のアドバイスが心に沁みます。今では、床に落ちているものを拾うとき、「いまから腰を曲げて、床に落ちているものを拾うよ」と脳に何度か合図をしてから拾います。すると、体のほうもダメージを追わないように構えてくれるわけです。腰といえば、著者はずっと腰痛に悩まされていたそうで、以下のように述べています。

「いつも机に向かって、うつむいて仕事をしているので、何十時間も仕事をしていると、頸椎がずれていくのではないかと感じました。頭と同じ重さのボールを手に持ってみますと、『えっ、頭ってこんなに重いの?』というぐらい重いです。我々はそれを一番上に載せているわけでしょう。それを頸椎で支えている。ものすごいことですよね。ですから、きちんと良いかたちで頭の重さを支えるようにしないと、頸椎から脊椎、腰部のほうにかけて負荷がかかり過ぎて、腰痛になるのは当たり前のこと」

続けて、著者は腰痛について以下のように述べています。

「ですから、姿勢をよくする、呼吸をよくする。腰を曲げずに膝を曲げると気をつけていたら、なんとか腰痛はなくなりました。ところが、腰痛がなくなったら今度は脚が痛くなってしまった。腰痛については、これは必ず人間にはあるものだと覚悟して、できるだけそれが出ないようにする。一般的には、病気を『治す』と書きますが、私はあれを『なおす』と読まずに『おさめる』と読むのです。病気は根本的に治すことはできない。病を治めるということだけを考えるべきでしょう」

第4章「私の生命観」では、著者は「不自由でもできるだけ介護されずに生きていく」として、以下のように述べています。

「不自由でも、できるだけ介護されずに生きていく方法を見つける。介護されるに至らないように、やはり70ぐらいから気をつけて、自分の生活をコントロールしていけば、人生の楽しみや喜びというのは無限にあるような気がしますね。不測の事故で半身不随になった人は仕方がないけれども、それでも、障害をかかえながらオリンピックに出る人もいる時代ですから、気持ちの持ちようひとつで自分でできることは自分でして、そこに見いだす楽しみはあると思います。図書館だって、どしどし本を貸し出してくれるわけですから。そういう、ありとあらゆることを全部自分でエンジョイしてみるということは、すごく大事ではないでしょうか」

また、日本の高齢化の現状について、著者は以下のように述べます。

「2015年の9月20日、敬老の日にちなんで総務省が発表した資料では、80歳以上の人口が初めて1千万人を超えたそうです。100歳以上が約6万人。65歳以上が26.7%、総人口に占める割合は、4人に1人を超えました。ただ、上野千鶴子さんは、高齢者の人口増加というのは、もう峠を越したと言っておられます。地方では高齢者が激減していると。ほとんどが子供を頼って都会に出てしまったから、大都市は高齢者が激増し、地方では激減するような状況になっていて、大都市の激増状態も、片っ端から死んでいくから、いずれ、何十年か後には問題は解決するだろうというような見方をされていますね。ただ、このあとの数十年が大変なのだと」

そこで、「死に方の作法」として、著者は以下のように述べます。

「死んでいく作法、昔は行儀と言いました。死の行儀というものをきちんと確立しないといけない。家庭の中で部屋に余裕があれば、一部屋、離れでももらって、そこで暮らしていて、『きょうは、おじいちゃん全然顔見せなかったね。どうしたんだろう』と行くと、『あっ、死んでた』と。それもいいのではないかな。救急車を呼んで大騒ぎしなくてもいい、と思いますけどね」

さらに、「私の生命観――大河の一滴として」で、著者は述べています。

「自分の流転を信じているのではなくて、生命エネルギーの永久運動ということを考えています。自分がいなくなれば無になるけれども、それは大きな海の中で海水に溶け込んでしまって、そこでもう自分はなくなる。でも、その海水はまた水蒸気となり、雲となり、雨となって降り注いで、また1つの命になるのではないかと思う。そう考えて、自分が大海で消滅するということは確実に納得します。

自分が消滅するのです。消滅してどこへ行くかというと、海のような大きな世界の中に溶け込んでしまうのだと考えると、自分が死ぬから希望がもてる。生きている限り輪廻を繰り返さなければいけないというのは、非常にイヤなのです。同じ人間が生まれ代わり立ち代わりするのは」

また著者は、以下のようにも述べています。

「自分はそこで消えるわけです。自分は消えるけれども、『自分』という固有名詞がついていない、何かのエネルギーみたいなものは、透明なかたちで、大きな広い生命体の中に溶解していく。そこからまた新しい生命が生まれますが、それは『自分』ではない。自分ではないけれども、生命の永続性というか、そういうものがあると考えます。個人の消滅と、生命エネルギーの永続性というのは別だろうと思います」

そして、著者は「生命の永続性」について以下のように述べます。

「生命の永続性というのは、溶け込んでいくということです。地下水になって、小川から大河の一滴となったときには、ありとあらゆるところから流れ込んでくる汚染水も清流も全部ひっくるめた大河の一滴になる。やがて海へ流れ込んでいったときには、もう海の水になってしまう。その中で自分がどんどん消えていく。自分はもう大きな海の中に溶け込んでしまう」

続けて、著者は「自分の死」について以下のように述べるのでした。

「そう考えると、自分の死というものが、単なる無意味な死でもなく、そうかと言って、立派な死でもなく、浄土へ行くとか、そういう物々しいことでもなく、自然に納得がいくような気がしますね。自分が消えるということが、大きな海の中に溶け込んでいくわけだから。ですから、海は生命のふるさとのアナロジーであって、そういうところから、太陽に熱せられて新しい水蒸気が雲になり、雨を降らせてまた一滴となる。でもそれはもう自分ではないわけです。自分の生命は、大河の一滴で海へ流れ込んだときに終わっています」

第5章「玄冬の門をくぐれば」では、著者は自身の経験に照らして、以下のように述べています。

「両親の亡くなった歳を超えたときに、一番ホッとしました。生きているときに親孝行はできなかったけれども、両親よりは長く生きてあげるのが孝行かと思いました。母親が死んだ歳より長く生きたときも一山越えたような気がしたし、父親が死んだ歳を超えたときもそうでした。『あんたたちの分も自分が生きるから』みたいな気持ちです」

続けて、著者は、「死」をどう見ていくかという問題について述べます。

「話を戻すと、日本人は何となく、100歳を過ぎても死なないつもりでいるような節があります。ですから、「死」をどう見ていくかという問題がどうしても出てきます。それに対する自分の確固たる覚悟がなければ、明るく生きられない。自分の死生観が問われるということです。明朗に生きていくことはすごく大事だけれども、元気に生きていくことの背景には、自分の人生もどこかで終わりが来るのだということを、しっかり覚悟していないといけません。ダラダラと長く、いつまでも生きるだろうと思っているのでは具合が悪いのです」

最後に、臨床医の大井玄氏の著書『「痴呆老人」は何を見ているか』(新潮新書)という本を紹介し、著者は以下のように述べます。

「大井さんは、痴呆というのは、ある意味で、人間への神の贈り物かもしれないと言っています。不思議なことに、痴呆の人は癌で苦しむことがないそうです。だいたい人間の半分は、最後は癌で死にますが、末期に痴呆の人は癌であまり苦しまない。癌に罹らないという意味ではなくて、罹っても命を終えるとき、意外なほど苦しまない。痴呆というのは、神の与えたもうた贈り物かもしれないと書かれていました」

わたしが主催者として挨拶しました

わたしが主催者として挨拶しました

登壇した五木寛之氏

登壇した五木寛之氏

さて、ブログ「五木寛之講演会」で紹介したように、今年の3月3日、小倉紫雲閣の大ホールにおいて、著者の講演会が開催されました。サンレー創立50周年記念の「サンレー文化アカデミー」の第一弾イベントです。

国民作家の講演会とあって、大ホールは超満員になりました。開会に先立って、主催者として登壇したわたしは、以下のように挨拶しました。

「わたしは中学時代に『青春の門』を夢中で読み耽ったのですが、その影響で早稲田大学に進学することを心に決めたほどです。その他、『戒厳令の夜』や『四季・奈津子』なども愛読書でした。五木さんの本はほとんど読ませていただきました。現在、五木さんとは『サンデー毎日』で一緒に連載をさせていただいており、とても光栄に思っております」 『青春の門』に夢中になったわたしが、まさか同じ著者の『玄冬の門』を読むとは夢にも思いませんでした。

じつに興味深い講演でした

じつに興味深い講演でした

わたしも聴き入りました

わたしも聴き入りました

そして、ついに五木寛之氏の講演会がスタートしました。 五木氏は冒頭で「わたしの父は小倉師範の出身でした」と小倉との縁を述べられてから、「シルバー川柳」の話などをされて、会場を笑いを呼ばれました。わたしも講演する機会が多いのですが、五木氏は日本でもトップクラスの講演の名人であると思いました。さまざまな話題で会場を沸かせたかと思うと、本居宣長や柳田國男の考えなどを紹介しつつ、「泣くこと」の大切さを訴えられました。涙、ため息、猫背・・・・・・これまで多くの人がマイナスであるとして蔑んできたことに光を当てて見直すという五木節が炸裂しました。わたし自身、大変勉強になった講演会でした。