- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.08.04

8月は、日本全体が死者を思い出す季節です。 6日の広島原爆の日、9日の長崎原爆の日、12日の群馬県御巣鷹山の日航機墜落事故の日、そして15日の「終戦の日」というふうに、3日置きに日本人にとって忘れてはならない日が訪れます。そして、それはまさに日本人にとって最も大規模な先祖供養の季節である「お盆」の時期と重なります。

『弔い論』川村邦光著(青弓社)を再読しました。 著者は1950年、福島県生まれの宗教学者で、現在は大阪大学大学院文学研究科教授です。著書に『写真で読むニッポンの光景100』『聖戦のイコノグラフィ』『幻視する近代空間』『巫女の民俗学』 (いずれも青弓社)、『オトメの行方』『オトメの身体』『オトメの祈り』(いずれも紀伊國屋書店)、『性家族の誕生』(筑摩書房)、『〈民俗の知〉の系譜』(昭和堂)、編著に『憑依の近代とポリティクス』『戦死者のゆくえ』(ともに青弓社)などがあります。

本書のカバー表紙には以下のように記されています。

「弔いとはいったい何なのか―。遺影・慰霊碑・墓・短歌などの弔う文化をあげて、子どもの死や戦死者、靖国、東日本大震災などの死者と生者のありように肉薄し、弔いが死者・遺族・弔問者の三者を結び付け、関係性を創造する契機になることを浮き彫りにする」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

序章

弔い論へ向けて―誰が死者を弔うか

1 弔いの場から

2 弔いのプロセスから

3 亡霊の呼びかけと歓待

4 弔いの失敗から

第1章 幼子の死と弔い―子どもの近代と生死の諸相から

1 近代日本での死の諸相

2 子どもの生と死の前近代

3 子どもの生と死の近代

4 幼子の死と親

5 子どもを亡くした親の語り:1―摂理・犠牲・贖罪としての死

6 子どもを亡くした親の語り:2―如来の慈悲・善知識としての死

7 子どもを亡くした親の語り:3―悲痛・悲哀・悲嘆としての死

8 漱石の弔いの作法

第2章 戦死者の霊と弔い―折口信夫の弔いの作法から

1 靖国の招魂式に参列する折口

2 大君は「神としたまふ」

3 折口が闘った”聖戦”と詩歌

第3章 戦死者の亡霊譚と弔いの視座

1 戦死者霊の状況とは

2 遥かな靖国

3 亡霊となる遺念・遺恨をもつ戦死者群

4 亡霊と弔いの作法

5 虐殺された戦死者の亡霊

第4章 亡霊と生き残り、そして未完の弔いへ

1 亡霊と生き残りの位置

2 異界としての接触領域

3 亡霊と生き残りの接触領域

4 ”亡霊的身体”との対面

5 ”亡霊的身体”の語り

終章 亡霊と弔い、そして和解、もしくは逡巡

1 「諸国一見の僧」と弔い

2 亡霊と生き残りの偽りの記憶―目取真俊『水滴』から

3 亡霊と生き残り、弔いの遅延

4 ”遺影の故人史”と大震災

「参考文献一覧」

「あとがき」

序章「弔い論へ向けて―誰が死者を弔うか」では、「はじめに―石原吉郎と名の呼びかけ」として、以下のように書かれています。

「シベリア抑留から帰還した石原吉郎は、『ジェノサイド(大量殺戮)』という言葉を理解できないと記した。そこには『ひとりひとりの死がない』からである。集団のまま、ひとくくりにして葬られるなら、『その死においても自立することなく』、その死の瞬間で存在していた生が大量という数のなかに埋没させられてしまう。個別の死の自立が剝奪されているのだ」

続いて、石原吉郎について以下のように述べられています。

「『死においてただ数であるとき、それは絶望そのもの』であり、『一個のまぎれがたい符号』である名をもって『峻別されることは祝福である』とも記した。人は名をもった死によって、個別の死を遂げた一人の人だったことが記憶にとどめられる。世界や他者へと向けられる名と結び付いた、個々人の自立した死こそ、石原が希求する死、もしくは生の帰結としての死なのだ。だからこそ、石原は『無名戦士』という名称に対しても、『いきどおりに似た撥感』を覚えると記している。倒れた兵士の一人ひとりには、当然、名前があった。それが無視されている、隠されているのだ。もっとはっきりといえば、故意に、政治的にだ。国威発揚のナショナリズムの生け贄として『無名戦士』が創出されるのだ」

また、著者は「ジェノサイド」について以下のように述べます。

「石原がいう『ジェノサイド』という言葉、『無名戦士』という名称、そして番号だけが付されたシベリア抑留日本人の墓標―そこにはなにほどかの経歴を担っていただろう者の名がない。無視、隠蔽、あるいは忘却が貫かれている。根源と経路が断ち切られているのだ。 大量という量でしかとらえられない、生に対する効率主義的な理解がある。遺棄された名、個の経歴を抹消された生というべきだろう。また、どこでどう戦って、どのように戦死したのかをまったく無視され、また隠蔽される生もある。戦士として殺すことと殺されることを課されたこと、殺し/殺される個別の戦場をいわば歴戦したこと、戦士と戦場の歴史性が問われないのである。 戦闘や戦死の内実は漂白され、『無名』のまま葬られ祀られて、その名はいわばいずことなく漂泊を余儀なくされている。血も肉体も消去されて匿名化された集合体として、ヒューマニスティックに普遍的で衛生無害な記号として、戦死者はまさしく政治的に操作されているのである」

1「弔いの場から」では、「弔いを想起する」として、著者は述べます。

「人も含めて、死は等しくあらゆる生き物の定めだ。しかし、他方では、地位や身分などに応じて、死のあり様、受け止められ方や葬儀もさまざまである。王の死と葬儀を民衆のそれと比べてみるなら、一目瞭然だろう。死は生物学的な事柄、単独の個人の事柄であるとともに、政治的な事柄としてもありつづけている。死/弔いのポリティクスが、どのような死者であれ作動しているのである。 だが、死が等しくすべての生き物に課されているように、弔いでも、少なくとも人においては等しく受け負わされている基本的な要素があると考えられる。端的にいえば、弔う者と弔われる者との根本的な関係性である。弔いの現場、また弔いのポリティクスを探るために、弔いの存立する様態を検討してみよう。そこから、弔いの知、そして弔いの認識論へと、弔いの位相を開いていく鍵を発掘することかができるかもしれないのである」

また、「弔いと歓待」として、著者は以下のように述べます。

「通夜や葬儀、法要などでの弔いには、死者や喪主・遺族と関わりのある者が訪れることが多いだろう。しかし、予期していない者が、あたかも不意の闖入者のように訪れることもある。予想だにしない者の到来、こうした訪れが弔いの本質かもしれない。どのような弔問者であれ、死者の家、喪主・遺族は来客として歓迎し接待しなければならない。すなわち、弔い/訪いに対して、歓迎・歓待を求められるのだ。 歓待(hospitality)は敵意(hostility)とともに、ラテン語のhospes(客・異邦人・敵)から派生したとされている。弔いの客には親密な者もいれば、敵対者もしくはよそ者・異邦人もいるのである。いずれかを問わずに、喪主・遺族は客人として迎え入れ、歓待しなければならない」

2「弔いのプロセスから」では、「死者と喪主・遺族の位置」として、著者は以下のように述べています。

「弔いの場は、身元も身分も貧富も民族も問わず、誰であっても”来る者は拒まず””去る者は追わず”といったふうに、限りなく開かれている。ジャック・デリダによるなら、『期待の地平なき開き』である。死者はこの世に存在せず、この世の掟に縛られない死霊であるために、また喪主・遺族はこの世の自分の役柄を中断させて、死者を代理=表象しているために、こうした無条件の歓待・贈与が1つの原理として生成されているといえよう。かつて、死者は白装束で黄泉路へと旅立ち、喪主・遺族は白喪服で喪を営み、死者とともにあることを表象し、あるいは死を擬似的に体験したのであり、両者とも似通った衣服をまとっていた」

4「弔いの失敗から」では、「亡霊の訪れを待つ」として、著者は以下のように述べます。

「亡霊に訪れられた者は死者との再会に驚くことだろう。亡霊は生者の傍らにひっそりとたたずむ、あるいは自ら生きている証しを語りだす。そこで、生者はあらためて弔いのときをもつことになる。生者は服喪をすまして、弔いの作業を終えていたかもしれない。しかし、亡霊の出現によって、生者は弔いの作業が死者を満たしていなかったことを知るだろう。 また、生者自身が自らの弔いの作業に満たされていなかったことを自覚する、あるいは自覚させられるだろう。つまり、弔いの失敗が生者に突き付けられるのだ。亡霊は何事かを語りだす。無言だとしても、言葉を奪われた状況からするなら、それは言葉のない語りとして、何事かを語っているのである。したがって、沈黙こそ、逆説的に死者の語りとなるのだ」

また、「亡霊の証し/生者の聴き取り」として、著者は述べます。

「無視され、隠蔽され、沈黙させられてきた死者、あるいは生者に肩代わりされて語られてきた死者は、亡霊として訪れて語り、証言としての歴史を物語る。弔いの場を証言の場として、異議申し立てをおこなっているということができるだろう。生者は死者を否定し抹殺して、あるいは搾取し横領して、語ろうとする誘惑にどれほど駆られてきたか、それは検証してみるに大いに値するだろう。とするなら、弔いの場は隠蔽された死者の沈黙を破り、対抗的な語りの発生する場として、すぐれて政治的な場となる。あらためて思い返すなら、死は等しく誰にも訪れるが、死や遺体の取り扱い、葬儀では著しく差別があるように、弔いとは多かれ少なかれ死者をめぐる政治なのだ。弔いの場はいつでも政治化されている。どこであろうと、弔いのポリティクスが貫かれていることをふまえておかなければならないのだ」 これは、「弔いの政治化」とでも呼ぶべきものではないでしょうか。

さらに、「弔いを再開する/弔いの未完成」として、著者は述べます。

「生者による弔いの失敗、弔いの不可能性の自覚、それは生者が弔いの主体だとする位置を逆転させ、死者/亡霊こそが弔いの主体であることを知らせる。生者による死者の纂奪、あるいは抹殺に抗する、亡霊のざわめきに耳を澄ましてみることから、弔いは始まる。生者は自分の位置を死者/亡霊の位置へと転位させなければ、その声を聴くことも、その声に応えることもできない。 そこでは、傍らに寄り添うこと、あるいは取り憑かれることさえ求められるだろう。『ただそこにいる者、共に生きる、あるいは、隣り合わせに生きる者』としてである。それが亡霊の展開する、弔い/歓待のポリティクスなのだ」

第1章「幼子の死と弔い―子どもの近代と生死の諸相から」では、冒頭で以下のように述べられます。

「死/死者についての報道では、いわば当然のことのように、生前の写真、ときには実年齢と遥かにかけ離れた高校卒業アルバムなどの写真が用いられることもある。これは誰にも奇妙だとは思われていない。決して死体の写真は載せられないのだ。戦死者であれ、著名な物故者であれ、死者の写真は常に生前のものが使われている。隠されているのは死体だといえそうだ。死という観念、もしくは死に対する妄想に取り憑かれ、死や死者が語られ表象される一方で、死体はひっそりと、あるいは巧妙に隠蔽されているのが、近代以降だといえるのではないだろうか」

また、著者は以下のように述べています。

「近代社会のなかで、もっとも嘆かれ、多かった死は、1つは兵士の死、もう1つは幼子の死だろう。いずれも不如意な死とみなされた。だが、前者が国家によって名誉の戦死として顕彰された一方で、後者は名誉も不名誉も関わりなく、衛生や医療と結び付けられたとはいえ、ただただ理不尽な死として甘受せざるをえなかった。そこに介在したのが、いずれの場合も多様なメディアである。メディアによる死の語りと表象こそ、死の近代を特徴づけるものだろう。

1「近代日本での死の諸相」では、明治以降の人口構成について以下のように述べられています。

「明治以前は出生率も死亡率もともに高かった。明治になったときの人口は3千5百万人だったが、日清戦争の際には4千万人、関東大震災時には5千数百万人、1935年には7千万人と、しだいに増えていった。他方、死亡率は1890年代(明治中期)から下がりだしている。出生率が低下していくのはだいたい1926年(大正末年)からだが、本格的には戦後のベビーブームが過ぎてからである。出生率も死亡率も下がっていき、多産多死から少産少死へ漸進的に移行していっている。 政府は全国の人口調査や国勢調査を実施し、国民を人的資源化して、健康を奨励していった。それと並行して、あるいは対照的に、労働に耐ええない不健全な身体や死に至るとされた病者を隔離・排除していく医療社会システムが構築され、死、また死体を忌避する心性が生み出されていった」

「夭折した子どもの葬法と霊魂」では、東北地方の風習が紹介されます。

「東北地方では、ハナ寄せやナナクラ寄せなどと称して、夭死者、また病死、事故死・自殺・戦死などの不慮の死を遂げた未婚者の霊のために、口寄せがおこなわれていた。また、山形県の最上三十三観音霊場の高松観音(光明院)や若松観音(若松寺)など、それに立石寺(山寺)の奥之院には、ムカサリ絵馬と呼ばれる、婚礼の光景を描いた絵馬が、未婚の死者の供養のために奉納されている。若松観音には、文化・文政年間(19世紀前半)のムカサリ絵馬がかつてあったという。青森県津軽地方の弘法寺や川倉地蔵堂には、未婚の男には花嫁人形、未婚の女には花婿人形が奉納されている。これは1965年頃から始まったといわれる」

続いて、著者は以下のように述べています。

「現在では、若くして亡くなった息子や娘を悼んで、せめてあの世ででも結婚させたいという親心から、絵馬や人形が奉納されている。そこには、あの世で子どもの霊魂が成長しているとする思いもあるようだ。あの世で結婚させることによって、一人前になったとして、弔いに一応の区切りをつけようとしていると思われる。早世した子どもの霊魂があの世で成長するとする考えは、残された親自身にとって、喪失の悲嘆による時が停止したかのような、永続的な喪から解き放たれる。弔いの方途でもあっただろう」

3「子どもの生と死の近代」では、「子どもの心身の訓育・規律化」として、著者は以下のように述べます。

「近代は前代の多産多死から、少産少死へとしだいに移行していった。乳児死亡は1900年に22万(出生1000に対する死亡率155.0)、10年に28万弱(同161.2)、20年に34万弱(同165.7)、30年に26万弱(同124.1)、40年に19万(同90.0)、50年に14万(同60.1)、60年に5万弱(同30.7)と推移した。乳児死亡率の減少は、大正期、すなわち1900年代前半から始まり、50年代から本格化していく。子どもの生命・健康を守る衛生・保健が国家的政策となったとはいえ、これは国民が営々と努力した成果だろう。前代でも近代でも、子どもの酷使や虐待は同じようにあったが、全般的には丁重に扱われていたといえる」

4「幼子の死と親」では、「子どもへの弔いの墓碑銘」として、以下のように述べられています。

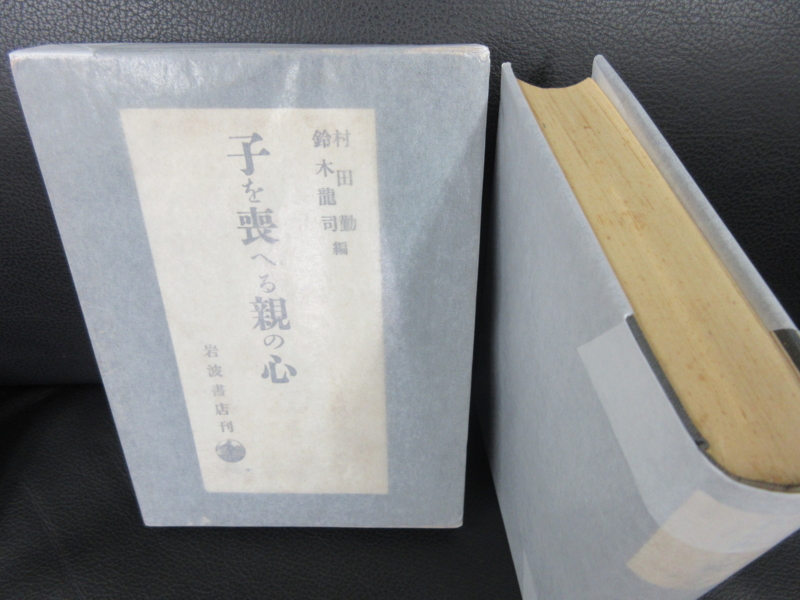

「1937年、村田勤・鈴木龍司編による『子を喪へる親の心』と題された書物が刊行されている。題名のとおり、ここには子ども(20歳代の未婚の男女も含まれている)を亡くした親たちによる、追悼の手記や短歌が収められている。内村鑑三、安部磯雄、伊藤左千夫、島木赤彦、西田幾多郎、近角常観、窪田空穂、徳田秋声、森田正馬など、寄稿者は60人に及んでいる。いわゆる教養人もしくは文化人と呼ばれる人たちの作品である。これらはいわば墓碑銘とみなすことができる、悲痛な追悼と追懐の言葉であり、亡くなった子どもをどのように弔ったのかを知る手がかりとなるだろう」

入手した『子を喪へる親の心』(函入り)

入手した『子を喪へる親の心』(函入り)

『子を喪へる親の心』の扉

『子を喪へる親の心』の扉

わたしのブログ記事「『子を喪へる親の心』を入手しました」で紹介したように、わたしは、1937年(昭和12年)に岩波書店から刊行された『子を喪へる親の心』こそは、日本におけるグリーフケアのカノン(聖典)になりうるのではないかと考えました。そこで古書をネットで探したところ、日本に3冊だけ存在しました。わたしは、迷わずにすべてを買い求めました。

ここから本書『弔い論』の第1章「幼子の死と弔い」では、『子を喪へる親の心』の内容が紹介されていきます。そして、「おわりに―遺影のうちに生きる、夭折した幼子」では、以下のように述べられています。

「親に先立った子どもをどのように弔えばいいのか、その作法が揺らぎだしてくるのは子どもの赴くべき他界が明瞭でなくなった時期、あるいは他界そのものが信じるに足らなくなった時期からだろう。かつて長短の違いはあるとしても、”寿命”という観念は死期を宿命として受け入れさせ、納得させてきた。だが、この世での生存を尊重し至上視する医療の近代科学主義・生命主義が、あの世での生存、他界観を一掃していったのである。それには子ども観の変容がともなっているだろう。 明治期以降であっても、多くはこれまでの慣習に従って、葬送を執行し、おおよそ満たされたことだろう。しかし、明治後期、つまり1900年代頃から、家庭内での子どもの位置が高まって、大切に扱われるようになり、これまでの弔い法では満たされなくなっていった。早世した子どもに対する哀惜、憐愍の情、センチメンタリズムが高じてきたのである」

また、明治の文豪である夏目漱石の例をはじめ、多くの人々の幼子の弔い方について言及されます。

「漱石は小説を書いて、『好い供養をした』とした。亡き子を追悼する歌集を作った人もいるが、このような弔い法は誰しもができるわけではない。いく人かは遺稿集を刊行しているが、これは幼子の死者には無理である。先にあげた藤岡作太郎は、亡き娘の記念として著書を出版し、その巻頭に娘の写真を載せている。また、内田魯庵は亡くなった子どもの幼いときからの写真を集めてアルバムを作成し、友人たちに配っている。それは『亡きいとし子の冥福を祈る』とともに、自分や家族ばかりでなく、知人にも記憶にとどめてもらい、『薄命の子の魂を永恒に存らしむる為め』でもある」

第2章「戦死者の霊と弔い―折口信夫の弔いの作法から」では、1「靖国の招魂式に参列する折口」として、靖国神社で行われた招魂式について述べられています。

「招魂式は深更に執行された。闇のなかの靖国神社の招魂斎庭に、午後7時に庭燎が焚かれ、神社の上空遥かには哨戒機が飛び、サーチライト(探照灯)の幾筋もの光線が闇夜の天空高く上昇して寄り合って、哨戒機を照らすという演出がなされている。防空演習の再演でもあるだろうが、ナチスのニュルンベルグ党大会で、『光のカテドラル』を建立したといわれる、サーチライトによる演出を採り入れたのかもしれない。この党大会のイベントに参加したある照明専門家は、『光の大聖堂は暗い夜空のはるか上空で弧を描いている。人びとはあらゆる大地の重みから解放される。ここでは誰もが皆ひとつの大きな共同体の一部となり、彼ら自身よりも偉大なひとつの体験を分け合う』との証言を残している。招魂式でも、この言葉どおりの雰囲気が醸し出されたのだろう」

また、著者は以下のようにも述べています。

「1869年以降、東京招魂社・靖国神社では戦死者の招魂・合祀をおこないつづけてきた。折口にとって、この招魂・合祀の儀式は新しい儀式であり、関心の埒外にあり、研究の対象にさえならなかったと考えられる。死者の霊を招き寄せるという儀礼は知っていただろうが、複数の死者の霊を一座の神として合祀するという儀礼はこれまでの神道儀礼になかったものであり、”古代”研究に専念してきた折口には、こうした近代の神観念を研究する気にはとうていなれなかったはずである。とはいえ、折口は古代以来の神道史研究から、また日本人の神信仰の歴史から、靖国神社の神道、招魂・合祀の儀式を批判することはなかった。また、それを知らなかった不明を恥じることもなく、『存じがけないお姿を拝したことでもあります』と深い感銘さえ吐露している」

さらに、著者は折口信夫について以下のように述べます。

「折口にとって、靖国神社の招魂・合祀の儀式は、日本人の伝統的な古代信仰に由来するものではなかった。また、折口の神道観・神道論から見ても取るに足りない祭儀であり、神社神道を非宗教とした明治政府の単なる政策によって捏造されたものにすぎないとみなしていたのかもしれない。しかし、折口が「靖国神社の此儀」に深い感銘を受けたことは確かだろう。あるいは、それは単に時局に迎合した言葉にすぎなかったのだろうか。 おびただしい戦死者であふれていた国全体の『しめやかな気持ち』に折口自身も同調し、あえて言挙げすることを避けたのかもしれない。折口が眼にしたのは、遠路はるばると靖国神社へと旅してきた戦死者たちの遺族、『郷土の気持ちのまヽの方々』の顔や姿だった。それに対して『実になつかしく思ひ』『しめやかな気持ち』をいだいたのだった」

著者は、「おわりに―『いくさの旅』の果てに」として、折口信夫にとっての「弔いの作法」について以下のように述べます。

「戦死者の霊は例えば靖国の招魂式の招きに応じて、たやすく帰還したのだろうか。生死を超えた『永久なる魂』、荒魂ではなく和魂となって、陸海軍の社、靖国の神として憩い鎮まっているのだろうか。殺された戦場、柳田国男がいう異郷の地の『青山』に、亡霊となってとどまっているのかもしれないし、あるいは三界をさまよっているのかもしれない。少なくとも折口にとっては、三島由紀夫のいうように、現御神たる大君の天皇が人間となってしまった後は、靖国の神は正統性の根拠を失い、虚妄となり、無に帰してしまったといえるだろう。折口は、春洋の戦死を諦めきれずに、春洋を案じる短歌や詩を作っていたが、春洋と共著の弔いの歌集を作り、その死を受け入れようとした。さらに、多くの弔いの詩歌を作り、春洋と自分が入るべき墓を建て、硫黄島で朽ち果てた春洋を弔うために、短歌を認めた短冊を硫黄島の砂浜に埋めてもらい、戦中からの懸案だった春洋の歌集を編んでもいる。折口は死ぬまで、春洋の年祭を故郷の能登の地でつづけ、祝詞を読んでいる」

第3章「戦死者の亡霊譚と弔いの視座」の2「遥かな靖国」では、「八甲田山遭難死兵士の亡霊」が取り上げられ、以下のように述べられています。

「新田は『八甲田山死の彷徨』に『遭難者は戦死者と同じように扱い、靖国神社に合祀するということを聞いて、遺家族も国民もようやく納得した』と記している。また、そこに収められた『取材ノート』には、この遭難死兵士たちの亡霊の行方について、次のような話を載せている。 〔A2〕雪中行軍隊が遭難した直後には、しばしば亡霊の足音が聞えて、衛兵を恐怖のどん底に叩きこんでしまったという。あまり騒ぎが大きくなったので、一夜、連隊長は衛兵詰所に来て亡霊を待った。明け方近くなって、衛兵が顔色を変えて走って来て亡霊が近づいて来たことを告げた。連隊長は営門に立った。確かに、田茂木野方面から、近づいて来る部隊の足音を聞いた。連隊長は声を張り上げて怒鳴った。 『雪中行軍隊の亡霊たちよ、よっく聞け、お前らの死は無駄ではなかった。お前等の死によって、厳寒期の軍装は大改革されることになったぞ。お前達は戦死者と同様に扱われ、靖国神社に合祀されることになったのだ。迷うな、心安くして眠れ。二度とこの屯営に現われることはこの連隊長が許さないぞ』 そして連隊長は軍刀を抜いて、 『青森歩兵第五連隊雪中行軍隊、廻れ右前へ進め!』 と号令を掛けた。足音は次第に遠ざかって行った。爾来一度も亡霊の足音は聞えなかったそうである」

また、遭難死者たちの弔い方について、著者は以下のように述べます。

「遭難死者たちの合祀を、陸軍も自衛隊も、市も、自明として問うことさえなかった。いうなれば、公式文書で、靖国合祀の神話が捏造されつづけてきたのである。八甲田山遭難死兵士の霊は現在に至るまで欺かれ、虚構の靖国体制のなかに幽閉されている。靖国体制の呪縛はそれほど強く、遭難死兵士たちの遺族や縁故のある者たちまでも欺きながら、安穏と存続してきたのである。連隊長が靖国神社に合祀されることになったといっても、この亡霊群はいく度となく現れただろう。『迷うな、心安くして眠れ』と上官に命じられても、瞑目することはできなかった」

3「亡霊となる遺念・遺恨をもつ戦死者群」では、「最期の一念の果てに」として、著者は以下のように述べています。

「亡霊は目撃されてはじめて、亡霊として存在することができる、あるいは認知される。言い換えると、死ぬ間際の言葉にはできない思いを伝える者を目撃者として必要とするために、亡霊は現れる。”私はここにいる、私の切なる思いを伝えてほしい”というメッセージ―それを感知し、体感できる目撃者が不可欠なのだ。 他方、目撃者は恐怖に陥り、恐慌をきたしているとはいえ、確かにメッセージを伝えようとする亡霊の姿を目撃する、あるいはその声を聴く。そして、亡霊の出現を周囲の人びとに伝えて、なんらかの対処をすることになるだろう。そこから、悲惨極まりない戦死者の霊をどのように悼み慰めるかという、弔いの作法をめぐって、混乱し逡巡した様子をうかがい知ることもできるだろう。そして、民間での戦場と戦死者に対する想像力が、亡霊を媒介にして発揮され、戦死者の無惨な最期が語りつづけられていくことになる」

また、4「亡霊と弔いの作法」では、「語り継ぐことと弔い」として、著者は沖縄を取り上げて、以下のように述べています。

「沖縄では、生地以外の場所で亡くなった者の霊を弔うために、沖縄の巫者ユタによって生地へと霊魂を呼び寄せる儀礼がおこなわれる。それはヌジファと呼ばれている。遺体や遺骨がなければ、その霊魂を死地から呼び寄せ、石に霊魂を宿らせて、遺骨のかわりとして祀るという作法もおこなわれている。霊魂が生育地に帰還することが、弔いにとってはなによりも大切だった」

「おわりに―心が痛い、異界からのシグナル」では、著者は以下のように日本人の弔い方について以下のように述べます。

「家の仏壇は日常の生活のなかで死者と触れる場、あるいは死者を想起する場であり、墓地は盆や春秋の彼岸に赴いて、死者と出会う場だといえるだろうか。仏壇や墓地に、死者の霊が宿っているとは、おそらく誰も思わないだろう。仏壇や墓地は、あの世から訪れる死者を媒介する装置だといえる。しかし、仏壇の位牌や墓地の墓石に手を合わせて祈っている。とするなら、位牌や墓石は単なる死者の媒介装置だとはいえなくなる。あの世のような、日常の生活世界とは異なった次元の世界が、仏壇にも墓地にも想像されている。あるいは、仏壇や墓地が他界の”見立て”、位牌や墓石が死者の霊の”見立て”、すなわち表象となっているのかもしれない」

終章「亡霊と弔い、そして和解、もしくは逡巡」では、4「〝遺影の故人史”と大震災」として、著者は遺影について以下のように述べています。

「遺影はすべてどことなく不気味だ。特に戦死者の遺影はそうである。周りの人に尋ねたことがないのでわからないが、それは私だけの感覚だろうか。かつてはそのような感覚がなかったように思われる。なにしろ写真自体が西洋文明の華々しいシンボルであり、遺影は弔いという形を終結させる装置の1つとして受容されてきたからである。とはいえ、遺影が現れるのは、せいぜい19世紀末になってからである。 おおよそ日清戦争期に、戦死者の遺影が雑誌に載せられるようになり、日露戦争期には葬列のなかで戦死者の遺影が用いられ、一般にも遺影が普及していったとされている。それまでは、生前に肖像画・寿像を作製することは稀であり、また死後に肖像画・遺像を作製できるのは富裕層に限られ、それもおもに親や祖父母、先祖の追善供養のためだった」

さらに著者は、遺影について以下のように述べます。

「遺影は単に死者の生前のほんの一齣を切り取った、故人の影像ではない。肖像写真であれ、家族写真であれ、さらに風景写真でさえ、物語が生み出される。近親者、知人・友人だけでなく、赤の他人、さらには被写体の本人によっても話の種になり、ときには物語が捏造されることもあるだろう。写真は語りを誘発してやまず、物語を創出していく。 遺影を媒介にして死者は思い出され、過去へとさかのぼって、その経歴が毀誉褒貶も交えて語られ、ときにはあの世での消息までも話題になり、個人の物語が作られていく」

家族写真についても、著者は以下のように言及しています。

「家族写真は、家族という小さな集団を共同の体験で連繋して談話を共有する場を生成するとともに、数多くの出来事を取捨選択し、あるいは捏造したり隠蔽したりして、互いの関わり合いを再編成する媒体として眺められ、未来を切り開いて生きつづける。たとえすでに故人となった者が写っていようともである。さらにいえば、家族写真を眺めることを拒否することさえも、同じような媒体になっていくと思われる。とするなら、肖像写真や家族写真であれ、プリクラであれ、さらには風景写真であれ、写真はすべて遺影なのであり、たえず”遺影の故人史”の語りを喚起してやまないといえるのである」

ここから、著者は往年の人気テレビドラマを取り上げて述べます。

「50代を超える人たちの多くは、かつてのテレビドラマ『岸辺のアルバム』を思い起こしたかもしれない。1974年の多摩川水害で、家が流されようとするなか、家庭アルバムを捜し出し、家が濁流に流されていくのを家族全員が見守るシーンで印象づけたドラマである。家族写真と家庭アルバムが家族の心を結び付ける”家族の絆”のシンボルとして描かれ、おそらく初めて脚光を浴びたのである。

なにげない家族写真、それが喚起する心情の諧調(グラデーション)の幅はとてつもなく広い。大震災・大津波、そして原発大惨事では、死と喪失に直面して、家族写真の来し方行く末が凝縮されている。遺影は断ち切られた死者と生者を結び付け、生者が死者を悼み弔い、あらためて互いのつながりを再生させる媒体となりうるのか。遺影の拒絶、それは新たな弔いの可能性を展望させ、切り開いていく前兆なのだろうか。写真はすべて遺影だとするなら、私たちは”遺影の故人史”を紡ぎ出しながら、弔いの闇夜の旅を死者もしくは亡霊とともに、行先知らずに歩んでいるのかもしれない」

「弔いとはいったい何なのか」を追求した内容で、遺影・慰霊碑・墓・短歌などの弔う文化をあげながら、子どもの死や戦死者、靖国、東日本大震災などの死者と生者のありように肉薄した好著でした。本書の中で何度も引用されている『子を喪へる親の心』を知ったことも大きな収穫でした。幼い子どもを亡くすという人生最大の悲しみから立ち上がった実話の宝庫で、大いに感銘を受けました。わたしも拙著『唯葬論』(三五館)の「哲学論」や「悲嘆論」で、西田幾多郎、田辺元、小川未明、野口雨情らの悲嘆に言及しましたが、子を失った親の悲しみは「グリーフケア」の核心です。やはり、「弔い」すなわち「葬」こそは人間の営みの原点であると再確認しました。