- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.09.25

『夜を乗り越える』又吉直樹著(小学館よしもと新書)を読みました。 これまで、この読書館では著者の『火花』、『第2図書係補佐』を紹介してきました。前者は芥川賞を受賞した小説で、後者は読書ガイドです。 著者は、1980年大阪府生まれ。吉本興業所属のお笑い芸人で、お笑いコンビ「ピース」として活動中です。「キングオブコント2010」準優勝。TV番組「ピカルの定理」出演中。お笑い界一の読書家として知られ、「本読み芸人」の異名もあるとか。本書も読書についての本です。

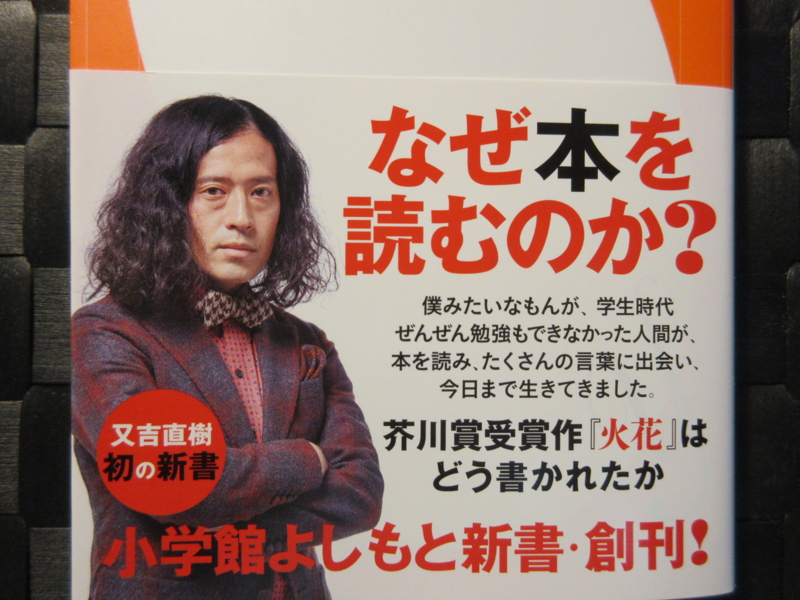

本書の帯

本書の帯

本書の帯には気難しそうに腕組みをした著者の写真とともに、「なぜ本を読むのか?」と大書されています。続いて、「僕みたいなもんが、学生時代ぜんぜん勉強もできなかった人間が、本を読み、たくさんの言葉に出会い、今日まで生きてきました」「芥川賞受賞作『火花』はどう書かれたか」「又吉直樹初の新書」「小学館よしもと新書・創刊!」と書かれています。

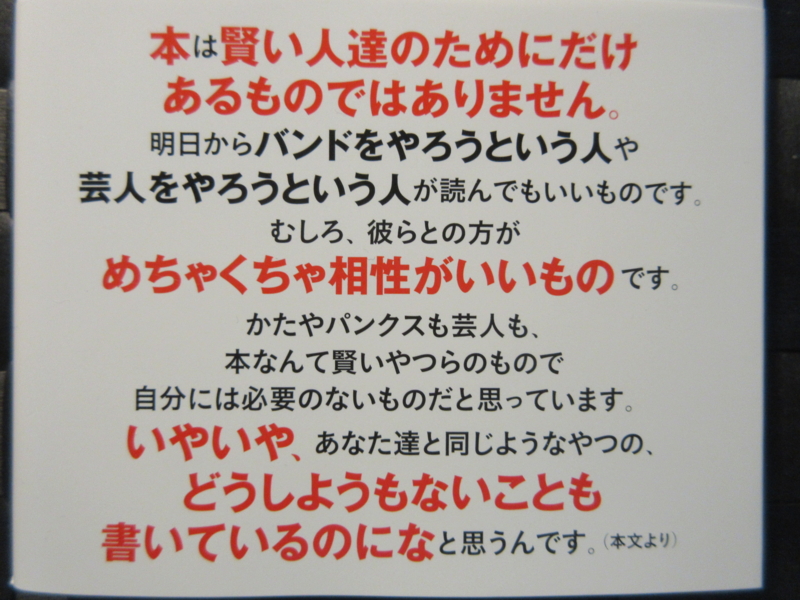

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、カバー前そでには以下のような内容紹介があります。

「芸人で、芥川賞作家の又吉直樹が、少年期からこれまで読んできた数々の小説を通して、『なぜ本を読むのか』『文学の何がおもしろいのか』『人間とは何か』を考える。 また、大ベストセラーとなった芥川賞受賞作『火花』の創作秘話を初公開するとともに、自らの著作についてそれぞれの想いを明かしていく。『負のキャラクター』を演じ続けていた少年が、文学に出会い、助けられ、いかに様々な夜を乗り越え生きてきたかを顧みる、著者初の新書」

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はしがき」

第1章 文学との出会い

第2章 創作について―『火花』まで

第3章 なぜ本を読むのか―本の魅力

第4章 僕と太宰治 第5章 なぜ近代文学を読むのか ―答えは自分の中にしかない

第6章 なぜ現代文学を読むのか ―夜を乗り越える

「あとがき」

第2章「創作について―『火花』まで」では、著者は「25歳で死ぬと思っていた」として、以下のように述べています。

「当時の僕は、25歳で死ぬという想定で生きていました。本気で思っていました。中学の時はノストラダムスの大予言のせいで19歳で死ぬと思っていました。『どうせ死ぬんだ』と思っていたので歯医者にも通いませんでした。2000年を迎えて慌てて歯医者に行きました。でもそれが僕のやり方として定着してしまいました。人生は決して長くない。短めに寿命を設定してその限られた時間で何をやるか決める。生き延びたら、また設定し直す。ノストラダムスのせいで、僕にはそんな癖がついてしまいました。まわりからは何をそんなに急いでいるのかと言われます」

また、著者は「本を読む、ネタを書く、散歩する」として、上京した時持ってきた本は、新潮文庫の太宰と芥川を何冊かだったことを明かしています。そこには三島由紀夫の『金閣寺』と谷崎潤一郎の『痴人の愛』も混ざっていたかもしれないそうです。後は誰かから借りパクしていたシドニィ・シェルダンがありましたが、図書館などの施設から借りパクしたのではないとか。著者は以下のように述べます。

「上京してすぐの頃は、多分人生で100冊ぐらいしか本を本でいなかったから、あれも読みたいこれも読みたいと、その店でだいたい揃えました。太宰、漱石、芥川、谷崎、三島、武者小路、その辺りで読んでいないものを見つけたら買って読むという日々でした」

著者がこれまでの人生で一番本を読んだのが、上京してから5年間くらいの間だそうです。著者は、当時の様子について述べています。

「当時は劇場の楽屋でもずっと本を読んでいました。今なら、先輩がいたら本は読まずに会話しようと思います。でも、あの頃は先輩とどうしゃべっていいのかもわかりませんでした。劇場の楽屋や、裏の階段に座ってひたすら本を読んでいました。 先輩の家にお邪魔した時、先輩や他の後輩達がテレビを見ていたので、僕は持参した小説を当たり前のように読んでいました。先輩に『又吉、先輩の家で長編小説は読んだらあかんで』と注意を受けましたが僕は先輩が冗談を言っていると思い、『ハハハ』と一旦笑った後、再び本の上に視線を落とし作品の世界へ突入していきました。先輩達の会話とテレビの音が丁度いい雑音になって随分集中して読むことができました。今となっては後輩として、いや社会人として非常識な行動だったと自覚しています」

本書を読んで最も共感したのは、著者が「小説もお笑いも一緒」として本音を語った以下の部分です。

「『ガリ勉』とか『文化人』と呼ばれる人やそれに類する人を馬鹿にしていいという社会通念はなんなのでしょう。僕は創造性の高い表現にもっと触れていたいので、そういう人達が生き難い世界は嫌なんです。わざわざ馬鹿にしなくても、他の業種と同じように芸術家の日常にも苦痛は伴うはずですから。そういう幼稚な感覚は破壊したいんです」

わたしもよく、同業者から「一条さんは文化人ですからねぇ」などと言われることがありますが、そういう一言には必ず悪意を感じます。わたしは一介の冠婚葬祭業者であって、別に文化人ではありません。著者は述べます。

「芸人という呼称にこだわっているのではありません。たとえ僕の文筆活動が文化人というカテゴリーに属するとしても、『文化人』と誰かが僕を呼ぶ時、そこには僕が日常的に行っている芸人としてのライブ活動などを無効化したいという思惑が潜んでいるような気がしてならないのです。聞いている人の脳内で、『文化人』という言葉は自動的に『芸人の癖に文化人気取り』と変換されてしまいます。なぜなら、そのような文脈でしか芸人を『文化人』と呼ぶことがなかったという歴史があるからです。考えすぎでしょうか。最近、僕のことを最も『文化人』と呼んでくるのは残念ながら相方の綾部です。あかんやん」

第3章「なぜ本を読むのか―本の魅力」では、「共感」についての考え方が興味深かったです。著者は「感覚の確認と発見」として述べます。

「『火花』の中で『共感至上主義の奴等って気持ち悪いやん?』と書きました。本の話題になると、『私は共感できなかった』という人がけっこういます。いや、あなたの世界が完成形であって、そこからはみ出したものは全部許せないというそのスタンスってなんだろうと思うんです。あなたも僕も途上だし、未完成の人間でしょう。それをなぜ『共感できない』というキラーワードで決めつけてしまうのか。『共感できない』という言葉でその作品を規定しない方がいいと思うんです。むしろわからないことの方が、自分の幅を広げる可能性があります」

また、著者は共感至上主義者について以下のように述べます。

「人間は完全ではありません。完全でありすぎるとしんどいかもしれません。自分に自信を持つことはいいことですが、自分がわからないものを否定し遠ざけ、理解できること、好きなことだけに囲まれることは危険です。わからないものを否定して拒絶を続けるなら、その先は争いしか生まれないと思います。自分と考えの違う人間や文化をも拒絶することになってしまう。それは本当につまらないことだと思うんです。すべてに共感するのではなく、わからないことを拒絶するのではなく、わからないものを一旦受け入れて自分なりに考えてみる」

本は何のために読むのか。それについて、著者は「本はまた戻ればいい」として、以下のように述べます。

「本を読み、他人の人生や判断を知ることができるのは大きいと思います。雑誌や何かで悩み相談を読むと、その答えは誰かがもっとちゃんと書いていたなあと思うことがあります。Aが1600字で出した答えを、本を読んでいるBは800字でそれは誰々がこう適確に書いていたと言い、残りの800字でさらに自分の論を展開することができる。本を読んでいればそこからスタートできる。これはかなり大きなことだと思います」

当然ながら、読んでみても理解できない本もあります。 そんな本について、著者は以下のように述べています。

「読んでみたけれどわからない本があった。でも他の本を100冊読んで、もう一度わからなかった本を読んだらまったく別の本のように読めた経験が僕にはあります。夏目漱石の『それから』がまさにそうでした。僕は漱石を最初に『こころ』から読みました。それがおもしろくて、他の作品を読んでいく中で『それから』を読もうとしました。でも難しくて読めなくて、途中であきらめたんです。その後漱石の『坊っちゃん』や『吾輩は猫である』、他の近代文学をいろいろ読んだ後に改めて、そろそろ読めるかなという気持ちでもう一度『それから』を読みました。そしたら、めちゃくちゃおもしろかったんです」

本の批評についても、著者は貴重なアドバイスをしてくれます。

「将来は芸術や作品を表現することで食べていきたいと考えている人の批評には気をつけて下さい。その道中ですべてのものを批判的に見るという時期が必要な人もいるのです。批判的に見ることが新しい表現を誕生させるために有効な場合もある。いろんなパターンがあるとは思いますが、現状に満足している人間よりも、満足せず飢餓感を持っている人の方がより表現欲求が強いと思います。そんな人間にとって、自由に表現の場が与えられているやつらの存在を了承するわけにはいかないのです。そいつらと同じことをやりたいなら自分の最後の手段はなくなるわけですから。許せるわけがないんです。ただ批判的に見るというのもあくまで方便にすぎなくて、飛び抜けた才能のある人なら見るものすべてに感動しながら傑作をものにしてしまいます」

「すべての本は面白い」と断言する著者は、以下のように述べています。

「目を輝かせながら『この世におもしろくない本なんてない』と僕は過去の取材で何度も言ってきましたから。おそらく僕は地獄に墜ちるでしょう。悪意を持てば小説をつまらなくすることなんて容易です。簡単。でもそこに楽しさはなかった。その時間がおもしろくなかった。その小説もおもしろくなかったけど自分自身もおもしろくなかった。本+自分の読み方が零点だったわけです。最低な行為です」

この言葉は、『あらゆる本が面白く読める方法』(三五館)という本を書いたわたしとまったく同じ考えです。

第4章「僕と太宰治」でも、興味深いことが書かれていました。

「嘘だけど真実」として、著者は以下のように述べています。

「よく会話の中で『その場にいたらおもしろかったんだけど、説明はできない』という言葉を聞きます。作家にそんな言い訳は許されません。その場にいた感動を言葉で伝えないといけない。これをやっているのが芸人です。話を一切いじらなくとも、言い方や間のとり方や表情でおもしろくできる人もいます。しかし多くの芸人はそこで、よりおもしろくするために、効果音をつけたり、細かく説明したり、たまに数量を増やしたりと編集をほどこします。その方が体感したことに近づける。盛りすぎると嘘になってしまいます。嘘になるとおもしろくなくなります。ただ事実をありのまま話したとしても、その時の感動や興奮を伝えられないなら、それはそれで嘘なんじゃないかとも思うんです」

たしかに、その通りだと思います。芸人も作家も、表現力が命ですね。

第6章「なぜ現代文学を読むのか―夜を乗り越える」では、著者は自分がずっと抱えている一番大きなテーマが「人間とは何か」ということだと明かし、以下のように述べています。

「『なぜ生まれてきたのか』『なんのために生きているのか』みんな、思春期の頃にある程度決着をつけてきている問題ですが、僕はまだ答えが出ていません。『いつまで考えてんねん』とよく笑われますが、いまだにわからないんです。寝る前に電気を消して天井を眺めていたら『人間ってなんなんやろ?』と自然にいつもの問いが頭に浮かぶんです。同じこと何年やってんねんと自分でも思うのですが、わからないんです。だから、そのことに対する視点のバリエーションは常に募集しています」

わたしは、この一文を読んで、著者にとても親近感を抱きました。

じつは某テレビ局の番組で、いろんな仕事を紹介する就職のための番組があって、昨年、わが社の紫雲閣に取材依頼がありました。そのときに訪れるタレントが、「ピース」の2人組と「Rev.from DVL」の橋本環奈ちゃんでした。わたしは正直「ピースはどうでもいいけど(失礼!)、天使過ぎるアイドルの環奈ちゃんには会いたいなあ」と思いましたが、結局オファーをお断りしました。セレモニーホールというデリケートな職場にお笑い芸人を招いて、笑いを取られるのが嫌だったからです。でも、又吉氏ならいたずらに「死」を茶化さずに真摯に扱ってくれ、印象深いコメントを残してくれたかもしれないと、今では思います。かえすがえすも残念でした。