- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.12.04

『百歳の論語』伊與田覺著(致知出版社)を読みました。

「いまも論語が面白い。いまも論語に生きている。百歳、なお論語を説いてやまず」というサブタイトルがついています。著者には、この読書館でも著者の『修己治人の書『論語』に学ぶ 「人に長たる者」の人間学』、『「大学」を素読する』を紹介してきました。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には著者の顔写真と、致知出版社の藤尾秀昭社長が「その話を全身で傾聴する聴衆を数多持つ人は有史以来、おそらく伊與田氏お一人である。その意味で氏は、かつて誰もが至り得なかった頂に立っている」という言葉を寄せています。

また、アマゾンの「内容紹介」には以下のように書かれています。

「『論語』とともに歩んで90余年―。本書は昨年百歳を迎えた著者が行った連続講義を書籍化したものですが、 三時間という長丁場を、びしっと背筋を伸ばして講演されるお姿は健在。受講生の経営者たちは身を乗り出すようにして話に聴き入ります。本書では、恩師・安岡正篤師とのご縁をはじめ、道縁に導かれた氏の歩みを回顧しつつ、心に響いた『論語』の名句などを多数収録。

『論語』には道徳の基本がすべて詰まっていると氏が述べるように、人間の道の根本となるもの、本学と末学の違いなど、氏の言葉には、人物となるための要諦が凝縮されています。

命ある限り、日に新た、日々に新たに精進し、一貫した道のりの末に、最も完熟した品格を備えて息を引き取りたい―。90余年もの間、倦まず弛まず日々『論語』を素読する著者。いまなお精進を続ける氏の気概に触れ、修養のよすがとしていただきたい一冊です」

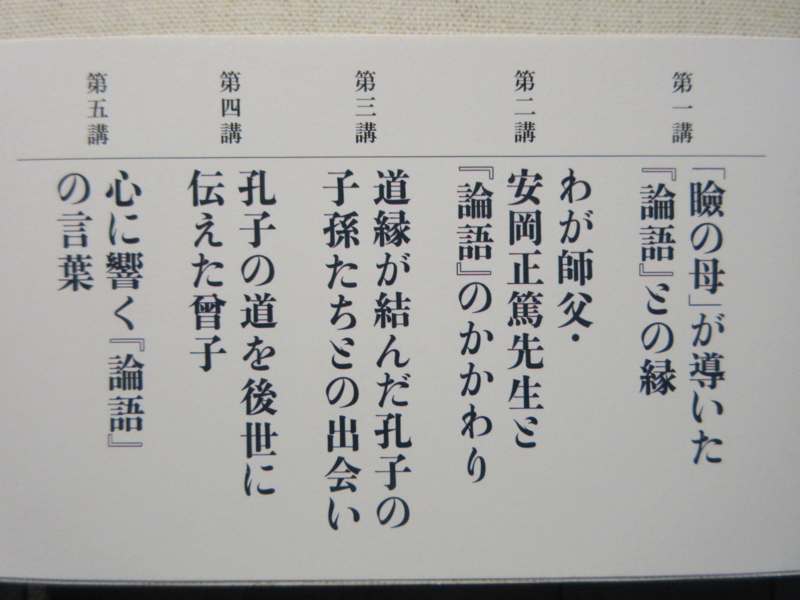

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「まえがき」伊與田覺

第一講 「瞼の母」が導いた『論語』との縁

第二講 わが師父・安岡正篤先生と『論語』のかかわり

第三講 道縁が結んだ孔子の子孫たちとの出会い

第四講 孔子の道を後世に伝えた曾子

第五講 心に響く『論語』の言葉

「あとがき」藤尾秀昭

第一講「『瞼の母』が導いた『論語』との縁」の「わが師、安岡正篤先生の言葉を胸に35年の山籠り」では、著者がかつて山に入って勉強していたときに、恩師の安岡正篤から「もう出てくるな。わしの失敗を繰り返すなよ」と厳重に言われたそうです。そのことについて、著者は語っています。

「先生がなんで『山から出るな』と言われたかというと、『いやしくも教育に従事するものは有名になってはいかん』というのが先生のお考えだったからです。本人が有名になるのではなしに、教育された者の中から世のため人のため、あるいは有力になる人物が輩出されることによって、世の中が『あの人は誰が教えたのだろうか』と注目する。それで、ずっと探っていったら教えた人のところに辿り着くけれども、その名が世の中に知られるようになる時分にはもうこの世にはいない。そういうのが教育者であって、学者と違うところだ、というわけです」

著者は小学校1年生のときに母親を亡くしました。

「母を失った悲しみを忘れさせてくれた『論語』との出合い」で、そのときの深い悲しみを以下のように述べています。

「その当時、土佐では火葬はしませんでした。儒教の影響が続いていたため土葬だったのです。新仏があるときには、土葬をした墓に白い幟を幾本も立てるのがしきたりでした。ですから遠くからでも、あそこに新仏があるなとわかるんです。その墓は私の家から川を挟んで真正面にありました。だから、毎日その白い幟を見ては涙を流しておりました」

続けて、著者は母を失った悲しみについて、以下のように述べます。

「この母の葬式に位牌を持って墓に行ったことは覚えています。たくさんの人が参っていましたから悲しみはあまり感じなかったのですが、みんなが帰ってから後に、私は叔母の背中に負われて泣き続けました。もう学校にも行きませんし、朝から晩まで家の中でしくしく泣いたり大きな声で泣いたりするものですから、家族は随分困ったようです。これは実の母を恋う子供の心です。それは失った人にしてわかると思いますが、性格も変わってしまったようでした」

その深い悲しみを忘れさせてくれたのは『論語』でした。

著者は7歳にして、白文で『論語』の素読を教えられます。「『論語』には道徳の基本がすべて詰まっている」では、以下のように述べています。

「私は7つのときから『論語』を学んで、『論語』と共に生きてきたわけですけれども、道徳の根本を教えるものはやっぱり『論語』です。日本には教育勅語というものがありましたが、教育勅語は『論語』をもとにつくられたものですから、『論語』をお読みになったら教育勅語は読まなくてもいいぐらいです。『論語』がすべての基本になっているのです」

また、「死してなお後世に伝わる命というものがある」では、著者は以下のように述べています。

「人間には肉体的生命がなくなると同時に世の中から忘れられる人もあります。むしろそういう人のほうが多いかもわかりません。ところが、亡くなってからも世の中に影響を及ぼしている人もあります。孔子さんという人はいまから2500年以上も前の人であります。それが現代、国境を越え、民族を越え、時代を越えて、人々の心の中に生きています」

さらに、著者は以下のような大変興味深いことを述べています。

「私は、死んだ人は100年単位で年齢を勘定したらよろしいと思っています。弘法大師は1200年前の人だから12歳。伝教大師も大体同じ。孔子さんは2500年余り前だから、いまもし生きていたら25歳の青年ですね。お釈迦さんも大体同じぐらい。キリストは2000年余り前ですから20歳。吉田松陰はまだ100年余りですから2歳足らずだなぁというふうに、死んでからの命を数えるという勘定の仕方もあると思います」

「安岡先生の導きによって結ばれた孔子の子孫との縁」では、中国の文化大革命における孔子批判に言及し、以下のように述べます。

「孔子の批判をやめた代わりに出てきたのが反日です。それを国家統一の1つの方策にしているんです。今頃共産主義を唱えても、そう共鳴する人はおりません。ご承知のように、共産主義をもって世界を制覇しようとしたソ連が自ら崩壊しました。何も外交の力によって崩壊したわけではない。内側から一瞬にして崩壊したのです。それで今回も随分孔子に対する評価が変わってきまして、他に批判の矛先がなくなったものですから反日を言うようになっただけで、これには何も特別な思想的背景があるわけではないんです」

第二講「わが師父・安岡正篤先生と『論語』のかかわり」では、「『処士』として一生涯を過ごす」として、著者は以下のように述べています。

「安岡先生が亡くなられて青山斎場で葬儀がありました。そのときも全国から人々が集いました。葬儀委員長が岸信介元総理でありました。そして歴代総理のうち、中曽根現総理(当時)はもちろん健在な方は全員お見えになりました。亡くなった方は奥さんがご主人の代理として見えました。財界からも主だった方々が多数お見えになりました。

ところが祭壇は非常に質素なものでした。というのも、先生は非常に優れた学識を持ちながら、学位ももっておりませんし、勲章も受けていなかったからです。ただ1つ、いまでも強く印象に残っているのは、天皇陛下からの祭祀料というようなものが祭壇の中央に供えられていたことです」

第三講「道縁が結んだ孔子の子孫たちとの出会い」では、「『老子』と『易』と『古事記』を貫く万物誕生のしくみ」として、著者は述べます。

「『老子』の中に『一、二を生ず、二、三を生ず、三、万物を生ず』というのがあります。『一』というのは1つの存在です。人間も1つの存在です。そしてそこには易でいうところの陽と陰の2つが存在する。人間であれば男と女がいる。これが『二を生ず』ということ。しかし、陰と陽が別々であったのでは、そこからは何も生まれません。陰陽の2要素が結ばれることによって『三を生ず』。人間であれば、男性と女性が結ばれることによって子供が生まれる」

また、著者は以下のように『古事記』について述べています。

「『古事記』の一番初めは『天地の初発の時、高天原に成りませる神の名は、天之御主神、次に高御産巣日神、次に神産巣日神。此の三柱の神は、並独り神成りまして、身をかくしたまいき』と始まります。この高御産巣日神と神産巣日神は大きな働きはありますが、独り神ですから、そこからは新しいものはできないんです。日本の神は何代かこのような独り神が続き、後に伊邪那岐命と伊邪那美命の二柱が出ます」

著者は、神道と儒教には親和性があると指摘します。その理由について、「酒を介して神道と通じていた孔子の教え」として、以下のように述べます。

「『論語』がこれほど日本に浸透して、孔子の子孫が日本でも尊敬されているというのには理由があると思います。それは孔子が酒を飲むことを禁じていないということではないかと私は思っています。世界の宗教とか教えの中で、飲酒を許可しているものは意外と少ないんです。マホメットのイスラム教は絶対に飲酒はだめですし、カトリックなどでも本当のカトリックであれば酒は飲まないでしょう」

仏教でも僧侶はもともと飲酒を禁じられていたとして、著者は述べます。

「ところが、孔子さんは酒が好きだったんですね。『論語』の中には『沽う酒と市う脯は食わず』(郷党第十)と書いてあります。『買う酒と買う乾肉は食べない』というわけですから、自分の家で酒を造り、干し肉なども作っていたのでしょう。だから、飲酒についてはあまり堅苦しくなく、家族そろって酒を飲むこともあったのでしょう。あるいは、隣近所の集まりに孔子さんもおいでになって一緒に酒を飲んだりもしたのでしょう」

続けて、著者は『論語』について以下のように述べています。

「王仁という博士が、いまから1700年ぐらい前に日本に『論語』10巻、千字文1巻を持ってきて伝えます。王仁博士というのは人間的に大きなところもあったのでしょう。『論語』と一緒に酒造りの名人を連れてくるのです。その酒造りの名人が酒を造って、時の応神天皇に奉った。その時分、日本にも酒はありましたけれども、名人が造った酒は特別美味しかったようです。応神天皇は心地よく酔われ、外へ出て石を杖で叩いたら、その石が逃げていったと『古事記』の中にはあります。こうしたことからも孔子の教えが酒を禁じていなかったことは明らかです。『論語』が日本になんの抵抗もなしに入ってきた理由はここにあると私は考えています」

第四講「孔子の道を後世に伝えた曾子」では、「本学を大切にしながら末学も疎かにしなかった孔子学校」として、著者は以下のように述べています。

「人間となるためには2つの道があります。1つは人間の本質を育て上げていく本学である人間学を学ぶ。もう1つは社会において役立ついろいろな技術を学ぶ時務学です。これを末学といいます。孔子の頃の時務学は六芸といって『礼(礼節)・楽(音楽)・射(弓術)・御(馬術)・書(文学)・数(数学)』を学びました。人間学よりもそちらのほうを主として学ぶ人が多かったのです」

「心の継承者として信頼していた顔回を失った孔子の慟哭」では、著者は中国の葬儀について述べています。

「中国式の葬式は、お参りするときに泣く真似をするんです。泣き真似というのはなかなか難しいから、泣き男や泣き女を雇って悲しみを表す場合もあります。いずれにせよ、親族以外は悲しくても身悶えをして慟哭するような泣き方をしてはいけない。そういうのはかえって失礼になると礼儀の中にちゃんと書いてあります」

第五講「心に響く『論語』の言葉」では、「何事でも熱中することによって苦が游になる」として、『論語』述而篇の「子曰わく、道に志し、徳に據り、仁に依り、藝に游ぶ。」という言葉を取り上げ、以下のように述べています。

「仕事が苦しいからレジャー、バカンスで休み時間が欲しいというのは西洋的な考え方ですが、孔子の言う『游ぶ』というのは、そういう苦楽を忘れて、そのものに熱中しているということです。子供は朝から晩まで動いているように見えますが、あまり疲れを感じません。それは熱中しているからです。これと同じように、仕事の上でも『游ぶ』という心境になれば、そんなにたくさん休みはいらないということです」

著者は「藝に游ぶ」について、さらに以下のように述べています。

「やはり『藝に游ぶ』という境地が大切だと思うのです。この『游』という字を見ると『しんにゅう』ではなくて『さんずい』が付いています。これは本来、水を遊ばすという意味です。中国の古代、堯舜の時代には黄河の氾濫によって非常な被害をこうむりました。それをいかにして食い止めるかということが、政治の一番の根本でありました」

「あとがき」では、藤尾秀昭氏が以下のように述べています。

「日本には古来、『論語』に傾倒、精通した偉人は多い。しかし、100歳を超えて3時間、『論語』を説き来たり説き去り、多くの人びとを魅了して止まないのは、恐らく先生お一人ではないだろうか。伊與田先生は日本の歴史上多くが至り得なかった頂きに立つお一人であることは確かである」