- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1395 論語・儒教 『孔子』 ハーバート・フィンガレット著、山本和人訳(平凡社)

2017.03.04

『孔子』ハーバート・フィンガレット著、山本和人訳(平凡社)を再読。 著者はアメリカの哲学者で、カリフォルニア大学の名誉教授。中国哲学、心の哲学、分析哲学、精神分析など研究。本書はもともと『論語は問いかける : 孔子との対話』というタイトルで邦訳されていました。

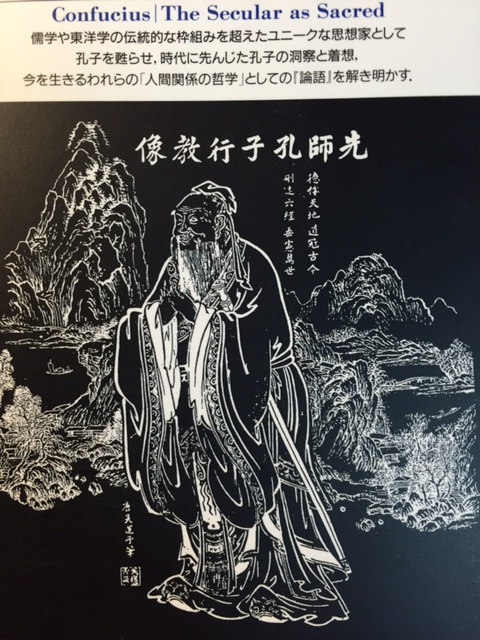

本書の表紙

本書の表紙

本書には、「聖としての世俗者」というサブタイトルがついています。カバー表紙には、中国の曲阜・聖蹟殿の孔子像拓本(唐呉道子筆の銘あり)が使われ、以下の言葉が記されています。

「儒学や東洋学の伝統的な枠組みを超えたユニークな思想家として孔子を甦らせ、時代に先んじた孔子の洞察と着想、今を生きるわれらの『人間関係の哲学』としての『論語』を解き明かす」

本書は、日本を代表する宗教学者である島薗進先生(上智大学グリーフケア研究所所長、東京大学名誉教授)から紹介されました。拙著『儀式論』(弘文堂)を島薗先生にお送りしたところ、丁重なメールを頂戴しました。 そこには以下のように書かれていました。

「私が師事したUCバークレイのロバート・ベラー教授は儀式軽視のプロテスタントの限界を強く意識し、日本文化に学ぶという姿勢を見せた方です。そのベラーから教えてもらった本にハーバート・フィンガレットの『論語は問いかける』(『孔子』)があります。加地伸行さんの『儒教とは何か』もあい通じる問題意識があると思います。一条さんの視点とも相通じるところがあるのではないかと感じております」

このメールが島薗先生から送られてきた数日後、わたしは昔読んだフィンガレットの『孔子』(平凡社ライブラリー)を再読し始めました。「たしかに加地先生の考え方に近いなあ」と思いながら読んでいたのですが、ちょうどそのとき、数年ぶりに加地先生ご自身かお電話を頂戴して、仰天しました。まさにシンクロニシティです。加地先生からは「『儀式論』を書かれたことに敬意を表します」と言っていただき感激しました。島薗先生や加地先生のような超一流の研究者の方々からご評価いただき、まことに光栄であります。

さて、本書『孔子』の「目次」は、以下のようになっています。

「日本の読者に」

「序」

第1章 聖なる儀礼としての人間社会

第2章 岐路なき道

第3章 個の場

第4章 伝統主義者か予見者か

第5章 〈聖なる器〉という譬喩

「原注」

「論語原典について」

「訳者あとがき」山本和人

「跋」島田虔次

解説「文化の始原から見た孔子」呉智英

「参考文献一覧」

「日本の読者に」で、著者は以下のように述べています。

「私が出会った『論語』は現代の哲学としてであった。私が知っていた西洋の一般的な孔子像にはなんの哲学的興味も涌かなかった。したがって、孔子の研究を決意するにあたって問題となったのは、彼の思想の正しさを信じるか否かにあった。決意したのは、あれほど偉大な文明に浸透し影響を与え続けた思想家が深い洞察と豊かな着想をもっていないはずはないと考えたからである。私は彼から学ぼうとしたのであり、歴史上の史料として捉えたのではない。この結果、現代の分析哲学の精神にもとづいて、原語の『論語』原典に立ち返ろうと決めた。そして、少なくとも当面できるかぎり、西洋のものであれ東洋のものであれ、あらゆる注釈や翻訳に依拠しないように努めた。孔子がどのように、そして何を語ったか、私はそれを自分と同時代を生きる者のように読もうとした」

また、著者は以下のようにも述べています。

「日本の読者は西洋人よりもずっと孔子の伝統に近いところにいる。だが、本書を読まれるに当たって私が希望するのは、人間存在を照らし出す真理を語った者としての孔子をも見出してもらうことである。アジアにおいてさえ、目下欧米の概念や理論が影響力をもっており、彼の観念が曇らされ、薄められている。しかし、孔子の教えを哲学的に忠実にたどった本書を読めば、少なくとも日本の読者は、孔子の伝統に近しいからこそ、彼の観念の本来の在り方に気づかれるだろう」

「序」の冒頭で、著者は『論語』を初めて読んだときの感想を以下のように述べています。

「孔子を初めて読んだとき、私には、かつて世界の果てにいた凡庸な道学者としか映らなかった。彼の言葉を編んだ『論語』は、現代には通用しない大昔の教訓に過ぎないと感じた。しかしそれから次第に、孔子が私の知りうるかぎりでもっとも偉大な思想家の1人だと思うようになった。彼は深い洞察と人間に対する想像力豊かなヴィジョンを兼ね備えた思想家なのである。今ではまったく、孔子が現代に生きている我々にとっても教師たりうると確信するに至っている―彼は偉大な教師である。我々には既になじみの思想に少しばかり異国趣味の色合いを加えた見方を教えてくれるような、凡庸な教師では決してない。彼が教えてくれることは、今までどこにも語られてこなかったようなものである。しかも、それは語られることが必要とされている。彼の教えには学ぶに値する新たもの含まれているのである」

第1章「聖なる儀礼としての人間社会」でも、著者は『論語』についての感想を以下のように述べています。

「いうまでもなく、『論語』が提示している世界は、その特質においても、モーゼやアイスキュロス、イエスやゴーダマ・ブッダ、老子、そして『ウパニシャッド』の著者などが示すものとは全く異なっている。ある観点から見れば、たしかに『論語』には人間中心主義者と伝統主義者が共存しているが、けっきょく必要とあれば霊的存在the spiritsにも支障のない程度に敬意を払うくらいには伝統主義的なのである」

ところが、『論語』は単なる伝統主義的な書物ではありません。『論語』の本質を考えたとき、「魔術」というキーワードが浮かび上がってきます。 著者は、魔術書としての『論語』について以下のように述べます。

「この真面目で明らかに非宗教的な道学者風の倫理のあいだに、『論語』には、魔術的力を非常に重要なものと信じている節が窺える箇所が散見される。ここで『魔術magic』という語は、特定の人物が儀礼や身振りや呪文によって、直接的にしかも容易に、自らの意志したことを実現させる力を意味している。魔術を用いる者は目的を達成するためになんの策略や工夫も行なわず、強制や物理的な力も用いない。彼は、その目的のために準備された儀礼のなかで、身振りや言葉によってただ目的を意志するだけなのである。それ以上のことは何も行なわなくても、目的は成就する。この過程で、何らかの根源的な魔術的力が中心的役割を果たしている。孔子の言葉には、時おりこのようなことを意味していると思われるものがある」

孔子は、魔術とどのように関わったのか。著者は述べます。

「孔子は、人間の真の卓越した力が魔術的性質を特徴とすることを理解し、表現しようと努めた。したがって、要するに彼が為さねばならなかったことは、普段あまりにも身近で普遍的であるゆえに気づかれないものを明るみに出すことであった。その際、このような我々の存在の「明白な」次元を、新たな正しい方法で照らし出すことが必要となる。しかし、この身近な領域に接近する新たな道、今までとは全く異なった観点を提示してくれるような新たな道をどこに見出せばよいのだろうか。孔子はこの道を見出した。それが〈礼〉の概念である」

続けて、著者は〈礼〉について以下のように述べます。

「〈礼〉を学ぶには、長期間の刻苦に耐えねばならない。この語の本来の意味は、近似的にいえば『聖なる儀礼holy ritual』『神聖なる儀式sacred ceremony』である。〈礼〉は、モーレス=社会慣行(より正確にいえば、社会の真正の伝統と適切な慣習)の総体を語る際の媒介概念であり、この言葉やそのイメージの用い方にこそ孔子の教えの特徴がある。彼によれば、〈礼〉に則って行動する能力、〈礼〉に従おうとする意志は、人間にのみ属し、望みうるかぎりもっとも完全な徳または力に欠くべからざるものである。ここで彼が行なっていることには、ふたつのことが認められる。ひとつは、彼が伝統と慣習の総体に注意を喚起していることであり、もうひとつは、聖なる儀礼・神聖なる儀式の譬喩によってこれらすべてを眺めることを求めていることである」

なんと『論語』における魔術的本質の正体が〈礼〉であったとは! さらに著者は、〈礼〉について以下のように述べています。

「行為のさまざまな型には、とりわけ〈礼〉に則った全ての型には、ある共通した一般的特徴がある。すなわち、それらの特徴はみな、互いに対する誠心と尊敬にもとづく『人対人の関係』を表わしている。しかしまた、この型は個々特殊なものでもある。つまり、それぞれの型は、儀礼の上演種目を細部まで区別し、規定する。そして、このような儀礼が、服喪や婚礼、戦闘、また君主や父親や息子であることなどの文明的な行動の型、真に人間的な行動の型を構成する。ただし、人は決して、なんらかの宇宙法則や社会法則の作用によって、あらかじめ決定されたとおりに機械的に行動するような規格化された部品でないことは、留意されるべきである。同時に、人は自己充足的な個別的存在ではなく、社会契約にただ同意しているわけでもないことを忘れてはならない。人が真に人間的になるには、自らの原初的衝動を〈礼〉に適ったものにしなければならない。それゆえ、〈礼〉は、人間の衝動の成就であり、その文明的な表現である。〈礼〉は、非人間的な形式主義ではなく、さまざまに変化する人対人の関係を人間に即して特殊化した形態なのである」

続けて、著者は〈礼〉について以下のように述べています。

「孔子は初めて、人間存在のこの側面、つまり人間のうちの知的伝統や慣習という形態を洞察したが、彼の独創性は特殊な啓示的イメージを用いたことにある。元来、『聖なる儀礼』『神聖なる儀式』という意味であった〈礼〉は、こうして孔子独自の含意をもつに至った。 非常に洗練された儀式においては、参加者各人は型に従って、為すべきことを為す。私の動作は別の人の動作と調和する―しかも、そこには、威嚇も圧力も要求も強要も、その他この儀礼のためにいかなる『作為』も為される必要がない。私の動作は円滑に他の参加者の動作に引き継がれ、すべてはなにを労する必要もなく進行する。すべてが『〈礼〉へと向う自律性』のうちにあるのなら、必要なのはまさに、特定の儀式に沿った最初の儀礼的動作だけである。そこからすべてが『生じる』」

〈礼〉は、儀式によって具現化されます。 儀式について、著者は以下のように述べます。

「儀式は『ひとりでに』行なわれる。参加した個々人が真剣であり誠実であるがゆえに、そこには生命が宿っている。儀式が真正なものであるためには、『祭に与ら』なければならない。さもなければ、『供犠をしているかのような(祭らざるが如き)』(八佾12)ものとなる。言い換えれば、〈礼〉の実践には、対照的な2種の過誤がある。一方には、知識と熟練の不足によって儀式の執行不十全になることがあり、他方で、表面上は順調でも、真に重要な意図がなく、あるいは真剣に関与していないために、儀式が単調で機械的になることがある。美しく有効な儀式は、熟練された儀式運用と合致するように各人が『臨ま』ねばならない。この理想的合致こそ、聖なる儀礼としての真の〈礼〉なのである」

では、どのようにして儀式は〈礼〉を具現化するのでしょうか。 著者は、そのメカニズムについて以下のように述べています。

「目的成就のためにいかなる努力も計画も必要ない。ただ、自ら進んで適切な準備のもとで適切な儀式的動作を始めるだけでよい。これが〈礼〉の力であり、孔子によれば、なによりもまず学ばねばならないことである。〈礼〉は生得のものではない。 労することなく実現する〈礼〉の力はまた、物体を動かすためにも使うことができる。もっとも、我々は通常それを〈礼〉の力とみなさないが。たとえば、研究室から教室に1冊の本を取って来たいとしよう。魔術的力がなければ、文字どおり手順を踏まなければならない。まず、研究室に行き、ドアを開け、自分の筋肉を使って本を取り出し、それを持って戻らねばならない。だが、魔術を用いる方法もある。自分の意志を適切な仕方で儀礼的に表現すれば、このような手順を踏まずに、目的を達することができる。授業中、丁寧に、すなわち儀礼的に学生の1人に向かって、本を持って来るようにと適切で丁寧な(儀礼的な)決まり文句(=呪文)を唱えるだけである。このように、自分の意思を特定の仕方で儀式的に表現しさえすればよい。強制も脅迫も詐術も必要ない。しかも儀式に不可欠なのは私自身だけである。ほとんどすぐさま、望みは叶えられ、本は手許に届くだろう。こうした方法で物事を為すのは、人間にのみ可能である」

また著者は、「神聖な儀礼」について以下のように述べています。

「互いを、操縦し脅迫し強制し誘導すべき物理的対象、単なる動物、もしくは人間以下の存在として扱うのでないかぎり、我々は人間的である以外はない。〈礼〉のイメージによって以上の儀式を眺めれば、神聖なる儀礼とは、文明的・日常的な他者との交際を高度に強化・洗練したものであることがはっきりと理解されるであろう」

儀式における動作や言葉の力についても、著者は述べます。

「儀式における動作や言葉の力は人間特有の道徳的なもので、人間に対し拘束力をもっているが、要はこの力の発動には儀式が不可分であり、儀式とは別にそれのみを用いることはできない。つまり、儀式に偶有的に付属する特異な力ではなく、儀礼そのものの力なのである。自分の召使を譲渡する儀式を有効に行なうことができないのは、奴隷制という社会的慣行がないからである。賭をする相手がいなければ、2ドルの賭をすることはできない。家で夕食を食べている間は、犯罪に対して有罪を申し立てるのは不可能である。したがって、〈礼〉の力を発揮させるには、〈礼〉が十分尊重されていなければならない」

人間にとっての儀式の意味を、著者は以下のようにまとめます。

「人間存在のうちで儀式を本質とする領域がいかに広大であるかが明らかになった。約束・関与・弁解・懇願・賛辞・契約等―これらやこれら以外の多くのものが儀式である。さもなくば、それらは全くの無意味に過ぎない。かくして、生のなかで我々がとりわけ人間的な部分を生きているのは、儀式によってである。儀式的行為は、人間にとって主要な、他のものに還元しがたい出来事である」

孔子は、儀式というものをどう捉えたのか。著者は述べます。

「孔子が儀式の働きに関して明らかにしたのは、ただそれがきわだって人間に特徴的であり、言語的・魔術的特性を備えているというだけには留まらない。彼は、儀式の道徳的・宗教的特性をも明らかにした。孔子にとっての儀式とは、以上の人間存在の全ての局面を統合し浸透する〈聖なる儀式〉のイメージであった」

また、〈聖なる儀礼〉について、著者は以下のように述べています。

「〈聖なる儀礼〉のイメージを人間存在の譬喩と見るなら、もっとも注意せざるをえないのは人間存在の聖なる次元である。〈聖なる儀礼〉は、その聖性がきわまるいくつかの次元をもつ。儀礼はいやおうなく、社会形態の調和と美をもたらし、人と人との本来あるべき窮極的な交流を促す。またそれだけにとどまらず、自分と同じ尊厳をもち、〈礼〉にともに参与する者として、他者を遇することで、儀式の参加者は自らの意図を達成するうちに、道徳的完成にも到達する。さらに、儀式とは公のものであり、分かち合うものであり、透明なものであるから。逆に、儀式に則らなければ、秘密主義的でうろんな狡猾さが横行するか、専制的な強制があるのみである」

そして、第1章「聖なる儀礼としての人間社会」の最後に、著者は以下のように述べるのでした。

「孔子が述べようとした神聖なる儀式は、その本来の狭義の意味では、人間の世俗的な生活から遊離した霊を慰撫するといったような神秘的なものでは全くないということである。霊はもはや儀式に支配された外在的存在ではない。儀式のうちで表現され、儀式のうちで活性化されるものが霊なのである。そして、公のものとしての聖なる儀式は、人間の領域から別の超越的領域に人々の関心を逸らすものではなく、真なる人間の全存在の一局面としての聖なるものを表現し、それに直接関わる中心的象徴とみなされるべきである。〈道〉、すなわち理想の道は、真に人間的な文明を、その固有の領域を越えて拡がり、理念的にはあらゆるものを包括するよう、儀式によって調和させる。〈聖なる儀礼〉がこの道の輝ける凝集点であることは明らかであろう。けっきょく、人間の生は全体として、ひとつの広大で自然発生的な聖なる儀礼として現われる。これが人間の共同体である」

第2章「岐路なき道」では、『論語』のイメージについて語ります。

「『論語』のイメージを支配しているのは、道を行く譬喩である。文章中にしばしば典型的に現われる漢字の意味には、道・小径・歩く・足跡・追う・通り過ぎる・~から・~へ・入る・去る・着く・進む・真っすぐな・曲がりくねった・水平な・平坦な・止まる・位置などがある。 道の概念が、儀礼・儀式を意味する孔子の中心概念〈礼〉に符合するのは、驚くべきことではない。〈礼〉は孔子にとって、社会的交流、人間の生である大なる儀式の明瞭にして精緻な型であった。真なる道を堂々と歩むというイメージから、正しく儀礼を運営するというイメージへの移行は、理に適った当然の移行である。〈礼〉を、〈道〉の地図もしくは特殊な道路網とみなすことさえできるかもしれない」

第3章「個の場」の冒頭では、著者は「仁」について述べています。

「孔子にとって、『仁』は〈礼〉などの他の主要概念と少なくとも同等に重要であったのは疑いない。ただし、〈礼〉とは違い、『論語』のなかの〈仁〉には逆説と不可解さがつきまとっている。〈仁〉が強調しているように見えるものには、個人、主体性、性格、感情、態度がある。要するに、心理学的な概念のように思われる。だが、もし私が考えるように、〈仁〉が表わしている思想が心理学的概念にもとづくものではないということが『論語』の本質ならば、〈仁〉の解釈の問題はとりわけ困難なものとなる」

一般には、儒教の最重要思想は「仁」であるとされています。 その「仁」について、著者は以下のように述べています。

「〈仁〉はさまざまに訳されてきた。善Good、人間性Humanity、愛Love、慈悲Benevolence、徳Virtue、人間性=人であることManhood、人間性の最高状態Manhood-at-Its-Best等。注釈家達によっては、〈仁〉はひとつの徳であり、あるいはすべてを包括するような徳であり、または精神状態、態度と感情の複合、謎めいた存在であった。〈礼〉その他の重要な概念との関係はいまなお未解明のままである」

著者は孔子が説いた最重要思想は〈礼〉であると考えています。 それでは、〈仁〉と〈礼〉の関係とはどのようになっているのでしょうか。 著者は、以下のように非常に明快に説明しています。

「〈礼〉と〈仁〉は同一物の異なった側面である。それぞれ、人間という特別の役割を果たす際の、人の行為の一側面を表わしている。〈礼〉が伝統的・社会的な行動との関係の型を強調するのに対して、〈仁〉はこの行動の型に従い、その関係を維持しようとする人物を強調する。〈礼〉がまた、不変の規範の具現化として位置づけられる特定の行為に関わるのに対し、〈仁〉は、その人物の性向、つまり〈礼)によって規定された特定の行為への彼自身の関与を表わすものとしての行為に関わる。〈礼〉が言及する行為が一連の行動の明瞭判明な型とすれば、〈仁〉が言及する行為は役割を演ずる者の個別の個人的行為である。すなわち、自分自身の行為であり、行為を為す個人の独自性や特定の行為がもつ状況への関与の独自性という意味で、特定かつ個人的な行為なのである」

また、著者は〈礼〉について以下のように述べています。

「〈礼〉は、あらゆる者の行為を調和させ、人としての安寧を確立する人間行動の構造である。それゆえ、〈礼〉のうちに自らを完全に確立させた者は完璧な生を送り、人間存在の繁栄を導く者となる。〈仁〉が、行動の一面として行為者=演者という傾向をもつ特定の人物を強調するものであるならば、〈礼〉に客観的に従うことができないことも演者という観点から理解できる。つまり、演者の体勢に、客観的にはっきりとした十分な方向づけや準備が欠けている。そこにあるのは混乱と破壊、騒擾である。要するに、事実上〈憂〉は〈仁〉の欠如であり、〈仁〉は〈憂〉の欠如なのである」

さらに、著者は〈仁〉と〈礼〉について以下のように述べています。

「〈礼〉は公然たる行為を強調する。換言すれば、それが強調するのは時間空間を通じての一連の行為である。このような行為はいくつかの部分、または一連の段階に分析でき、各段階は後続する段階にあらかじめ必要とされる。したがって、そこには〈礼〉の実現の『道(つまり、〈礼〉を形成する諸段階の連続)』がある。しかし、〈仁〉にはこのようなものはない」

そして、著者は「挨拶」について以下のように述べるのでした。

「人が挨拶することを決心し、挨拶する。『挨拶』は〈礼〉である。あるコンテクストでは、観察されるのは一連の公然たる動作―連続的な手や腕の複雑な動作、発言された決まり文句、しかるべき手順で為された一連の行為であり、これらは、行動論にせよ言語学にせよ、時間空間内の諸要素に分析することができる。しかし、人に挨拶する決心は、別の「内的」行為、「精神的」行為として、精神行動をなす諸段階に必然的に分析しうるとみなされる必要はない。決心に固有の方式や方法などない。人はただ決心するだけである」

第4章「伝統主義者か予見者か」では、著者は〈礼〉と〈道〉について以下のように述べています。

「孔子自身は、〈礼〉は唯一のものであり、より偉大な宇宙的〈道〉と調和することを当然のことと考え疑うことなく、またそのような自らの無意識の前提に気づきさえしなかった。彼は、この〈礼〉が自分の住んでいる国の〈礼〉だと想定し(他の国は野蛮だからである)、自分達の伝統を形成した古代の人々もこの同じ〈礼〉にもとづいた生活を送っていたと考え た。そして、この〈礼〉とその根本である宇宙的〈道〉が内側で密接に一致しており、全体的には十分正しいものであると考えていた。したがって、けっきょくのところ、道徳的、社会的に必要なのは、自らと自らの行動を〈礼〉に則って形成していくことであった。相互に関連するこれらの基本的諸前提のどれをとってみても、それぞれ異なった歴史をもった偉大な文化が今までにいくつも存在したという現在ではよく知られた事実と照らし合わせれば、それらにはまず強い疑念が呈されるだろう」

それから著者は「まず、孔子を、上品ではあるが昔の体制に執着するノスタルジックな弁明者ではなく、偉大な文化改革者とみなすことから始めねばならない」として、孔子について以下のように述べています。

「彼は〈礼〉の概念を変革したと先に指摘したが、そうすることによって、人間社会という概念そのものまで変革したことに気づかなくてはならない。彼は古い理想の弁明者ではなく、新たな理想の創造者なのである」

また、著者は孔子について以下のようにも述べています。

「周知のとおり、彼は形而上学的思索や「神学」を重視しなかった。彼が深い関心を持ったのは、人の世俗生活であった。孔子の核心となる洞察の主たるものには、まさに人の人間性が〈礼〉のイメージで理解できるということがあった。人を獣や無生物から分かつものは、習慣的な実践行動であり、その習得である。そして、適切に習得された習慣的実践は強制や脅迫、命令とは異なり、そこに含まれる力が驚異的で人間的なことを孔子は知っていた。そしてけっきょく、人本来の尊厳とこの尊厳に付随する力は、聖なる儀礼・儀式として描くことができることも知っていた。儀式は、本質において調和・美・聖性を強調する習慣化された実践だからである」

続いて、著者は以下のように述べています。

「このように、孔子の新たな理想は、明らかに聖なる儀礼・儀式のイメージによって構想された。そしてまた、これらの儀礼・儀式は、なによりも古代の伝統に根差した諸々の形態の行為である。儀礼は窮極的な荘厳さ、古風ではあるが深い感情的反応を喚起するが、その行為や身振りの型が目新しいもの、捏造されたもの、実用的なものと感じてしまえば、荘厳さも深い感情も現われないということには、心理学であれその他のいかなる説明でも、疑問を差し挟む余地がない。複雑な儀礼は時に変更されて成功することもあるが、変更された儀礼の素材と要素は少なくとも依然、伝統的なものであろう」

続いて、著者は以下のように述べています。

「陰に陽に影響を受けていたはずのさまざまな思想のなかから、孔子は、人間の本性がなによりも〈礼〉にもとづいているという根本的に世俗的なヴィジョンを作り出した。より大きな文明への統一の基礎を、合意や命令よりも、まず伝統に置こうとした彼の文明理解の決定的な理由を、このことのうちに見出すことができるように思われる」

また、著者は孔子について以下のように述べます。

「かくして、2つの深遠な洞察が孔子のなかで融合した。政治家としての孔子は、社会の危機に対して、文明化された政治―社会的統一の根本的根拠として文化的統一が必要だと考えた。他方、哲学的人間学の徒である孔子は、真なる儀式行為のイメージに従った生を真なる人間性の必要十分条件と認めた。この2つの考えを一緒にすれば、政治―社会的統一は儀礼的なものとなる。さらにまた、このことから、儀式を生み出す本質的根拠は伝統を志向する文化になることが帰結する」

さらに、著者は孔子に着いて以下のように述べます。

「孔子は全く独自に人間性を洞察したが、それは儀礼のイメージを通して、したがって伝統のイメージを通してであった。さらに、もっともありふれた形式の物語―古代の物語に注目したのは、彼自身にとって非常に適切であった。こうして、彼の教えは、生の意味に関するあらゆる種類の思索のなかでももっとも古いもの、そしてもっとも示唆に富むものと一致することになった。彼がこのように用いた物語の形式が思考形式としては「古風な」ものであったとしても、現代の小説や劇が昔の物語を用いても時代遅れではないように、孔子に関しても時代遅れではない。孔子が神話的過去の物語を扱ったのは、人間の本質と力に対する根本的に新しい洞察にもとづいた新たな理想のためなのである」

そして。著者は他の聖人たちと比較しながら、孔子について以下のように述べるのでした。

「自らの伝統を純粋かつ心底自覚的に復活させようとした者として、孔子やイエス、ゴータマ・ブッダを挙げることができよう。だが、多くの儒者、キリスト教徒、仏教徒は、伝統の断片のなかから自分の目的に沿った言行を取り上げてきただけであり、孔子が採用した方法が陥り易い(だが、決して不可避ではない)陥穽にはまっているのである。そして、現在では不適切になってしまった伝統的形態や儀式さえ厳格無批判に受け容れようとする者もいる。彼等もまた、自らの伝統を復活させたこの3人の偉大な知者とは大きく隔たっていることが認識されねばならない」

第5章「〈聖なる器〉という譬喩」の冒頭で、著者は以下のように述べています。

「人間を動物や無生物と区別するものはなにか。人間に固有の尊厳や力はどこにあるのか。孔子はこれに対して、非常に適切で実りあるイメージを提示する。つまり、儀礼(礼)である。だが、儀礼や儀式というものは同時に、個人存在の矮小化を連想させる。またその一方で、多くの現代の研究者の傾向として、孔子が『個人存在を発見した』という点が強調される。この言葉を使ったのはヒューズだが、彼は適切にも、それに続けて『人が、その仲間との関係から、そして自己を育み完成させることに関して、自らを見つめる能力』と補足している」

また、孔子の説いた〈礼〉について、以下のように述べています。

「孔子は、人間個人の存在も儀礼や儀式、〈礼〉における役割によって窮極的な尊厳、神聖なる尊厳を有すると考えていたと解することができる。ここで、孔子が〈礼〉の意味を拡張していたことを思い出さねばならない。〈礼〉は本来は宗教的儀式を指す語であったが、社会全体を〈礼〉をモデルにして構想するといったように、意味が拡張された。〈礼〉の教えがこのように一般化されるならば、子貢と儀式の器との類比を推し進めて一般化してもさしつかえはないはずである」

さらに、〈礼〉について以下のように述べられています。

「社会的な礼儀作法一般・父子関係・兄弟関係・君臣関係・友人関係・夫婦関係―人間および人間関係は、〈礼〉において占める位置によって、窮極的には聖化されるものと見ることができる。孔子から見れば、少なくとも人間の慣習と道徳的義務に支配されるかぎり、社会はひとつの大きな儀式行為の遂行である。この儀式は、あらゆる聖なる美しさを備え洗練された儀礼から成っており、これら儀礼の執行においてはその核心部には、高揚した儀礼に優美さを与える荘厳さと軽やかさの合致がある。このように、人間の窮極的尊厳を創造し維持するための十分条件は、個人の存在それ自体ではなく、むしろ集団の存在自体である。そして、儀式の遂行に役割を果たす人・行為・ものに聖性を授けるのは、生の儀式的側面なのである」

孔子の言行録である『論語』については、著者は以下のように述べています。

「彼は『論語』では社会と個人を語っていない。彼が語っているのは人間であるのはいかなることかであり、彼の考えによれば、人間は、〈礼〉に由来し〈礼〉とは不可分の比類のない尊厳と力を有する特殊な存在である。 この世に生まれ、食べ、呼吸し、酒を飲み、排泄し、性欲を満たし、肉体的苦痛と不快を避けること。これだけで十分であろうか。動物ならそうだろう。文明的存在となることは、肉体的・生物学的・本能的なものにとどまらない関係というものを確立することである。それは人間的関係の確立であり、本質的に象徴的で、伝統と慣習によって規定され、尊重と責務に根差す関係の確立である」

著者は、「人間の尊厳」についても以下のように述べます。

「人間の尊厳は、事物の尊厳と同様、生物学的な個の存在よりも儀式にその根拠がある。このことは次の事実に照らしてみれば明らかになる。すなわち、もし『儀礼』が要求するなら、人は自らの生物学的存在、自らの『生』(これは生物学的な意味であって、精神的な意味ではない)を犠牲にする。我々はこれを、是非はともかく、納得するのである。供犠として羊を殺すことに疑念を示した弟子に対し、孔子は以上の要点を簡潔に述べている。『おまえは羊を愛しているが、私は儀式を愛している。(女はその羊を愛しむも、我はその礼を愛しむ)』(八佾17)」

さらに著者は、儀礼について以下のように述べています。

「このように、『論語』では、個人としての人間は神聖なものではない。だがそれゆえにこそ、人間は単に『社会』に奉仕する道具とは考えられない。儀式が参加者や聖なる器、祭壇、呪文を離れてありえないのと同じく、社会も独立した実体ではありえないからである。社会とは人の集まりである。そこでは、人は互いを人として扱う(仁)。より具体的にいえば、〈礼〉の責務と権利に則り、相互の人間関係に必要な愛(愛)や忠誠(忠)、尊重(恕)から互いを遇するのである。人間関係の諸形態は、人間に強制されたものでもなければ、物理的に不可避のものでもなく、また本能でも反射運動でもない。それらは、学習され自発的に参加される儀礼なのである。儀礼はそれ自体で自らを正当化する」

そして、著者は本書の最後に以下のように述べるのでした。

「孔子が提示した主題は『個人の発見』でもなければ、個人に最高の重要性を置くことでもない。単なる個人といったものはなににでもなりうる壊れ易いがらくたであり、生の儀式に役立つことによって輝かしい聖なるものへと変わる道具に過ぎない。だが、このことは、人間、しかも個人としての人間の窮極的な尊厳を否定するものではない。人間は集団全体に奉仕する蟻ではない。人間が神性に関与することは、供犠の器が関与することと同じく、現実であり、目に見えるものである。その関与が聖なるものであるがゆえに。そしてまた、人間が聖なるものであるのは、キリスト教のように、神の『断片』、不滅の魂を自らのうちに、他人とは独立に、絶対的に所有していると考えられているからではない。さらに、個人の『開花』が中心的主題でもない。人々の儀式的行為のなかにある人間性の開花こそが主題なのである」

「訳者あとがき」で、訳者の山本和人氏は以下のように述べています。

「孔子の伝統主義について吟味する際、フィンガレットはむしろ改革者・予見者であったと述べている。〈礼〉にしろ〈仁〉にしろ、それらは理想として実現されていはいない。宗教は理念にとどまるものでは決してないが、そのような西洋的な宗教の不在のなかで、徹頭徹尾、人間の社会の内部にもとづきながら、なお実現されないこの理想こそ、西洋人のフィンガレットにとっては、聖なるものと呼ぶにふさわしいものと映ったのではなかったか。原書の副題『聖としての世俗者』はこの意味で解されるべきだろう。ちなみに、一般に聖sacredと対置されるのは俗profaneであり、Secularは『宗教と関わりのない』を意味する」

また、「跋」で、島田虔次氏は以下のように述べています。

「孔子解釈〈しばしば儒教解釈)には『礼』を中心教義だとするものと、『仁』をそれだとするものとの2つの類型がある。礼の強調が目前現実の礼俗、礼教の強調に移行し、伝統主義・保守主義と結びつきやすいのはごく自然ななりゆきであり、また、それ故に孔子を聖人中の聖人として賛美する立場もあれば、逆にそれ故に孔子を反動の元祖として詛う立場もある。図式的にいえば、地位保持に汲々たる郷紳は前者、あらゆる非人道・反民主の元凶(魯迅のいわゆる『人を吃う礼教』)として徹底的糾弾に立ち上った五四の反儒教主義者たちは後者であろう」

解説「文化の始原から見た孔子」において、評論家の呉智英氏は本書について以下のように述べています。

「ともかくも、『魔術』という言葉でつまずかなければ、本書の論旨は明快であり、きわめて刺戟的である。フィンガレットは孔子の説く礼に注目し、『聖なる儀礼としての人間社会』論を展開する。ここで、我々は軽い反撥を感じるかもしれない。跋文で島田虔次が紹介するように、礼は体制的な因習を思わせるからである。我々も繁縟な礼儀作法にうんざりさせられることは多い。この問題は、しかし、古典の中にも既に出ている。春秋左氏伝の昭公25年にこんな話がある。晋の趙鞅が鄭の大叔に、挨拶や立居振舞の礼について質問した。すると大叔は答えた。『これ儀なり、礼に非るなり。』挨拶や立居振舞は儀であって礼ではない、と言うのだ。『礼は天の経なり、地の義なり、民の行ないなり』。天地の大いなる秩序を人間社会に反映させたものが礼だ、ということになろうか」

続いて、呉智英氏は以下のように述べるのでした。

「もちろん、そんなことを言ったって、天地の大いなる秩序は誰にも確認できるわけではなく、また、その秩序が一度制度化されれば、そこから儀、すなわち挨拶や立居振舞の繁雑な規則が派生してしまう。しかし、それでも礼の本質は、そして、人間が礼などという奇妙なものを思いついた根本は、天地の大いなる秩序を人間社会に反映させたいという意欲だろう。それはまた人間だけに可能なことである。『人間を動物や無生物と区別するものはなにか。人間に固有の尊厳や力はどこにあるのか』。この問いに孔子は礼だと答える、とフィンガレットは言う。ここまで来れば、礼は文化、それも文化人類学で言う、人間の生活様式の総体である文化に、きわめて近いことがわかるだろう」

この最後の一文を読んで、『儀式論』を読まれた島薗先生が本書『孔子』を連想された理由がわかった気がしました。わたしは『儀式論』の第一章「儀礼と儀式」において、「儀礼とは文化を文化たらしめるもの、限りなく『文化』の同義語に近いものと考えることができる。 儀式とはそれを具象化するもの、つまり文化の『核』になるものと言っていいだろう」と書いたからです。