- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1396 論語・儒教 『さまよえる孔子、よみがえる論語』 竹内実著(朝日新聞出版)

2017.03.05

台湾において孔子は偉大な聖人です。では、中国ではどうか? それを知る最良のテキストを読みました。

『さまよえる孔子、よみがえる論語』竹内実著(朝日新聞出版)です。 著者は1923年、中国の山東省に生まれています。49年に京都大学文学部卒業。京大人文科学研究所教授、ついで立命館大学、北京日本学研究センター教授などを歴任し、現在は京都大学名誉教授。主な著書に『新版 中国の思想――伝統と現代』(NHKブックス)、『中国という世界――人・風土・近代』(岩波新書)などがあります。

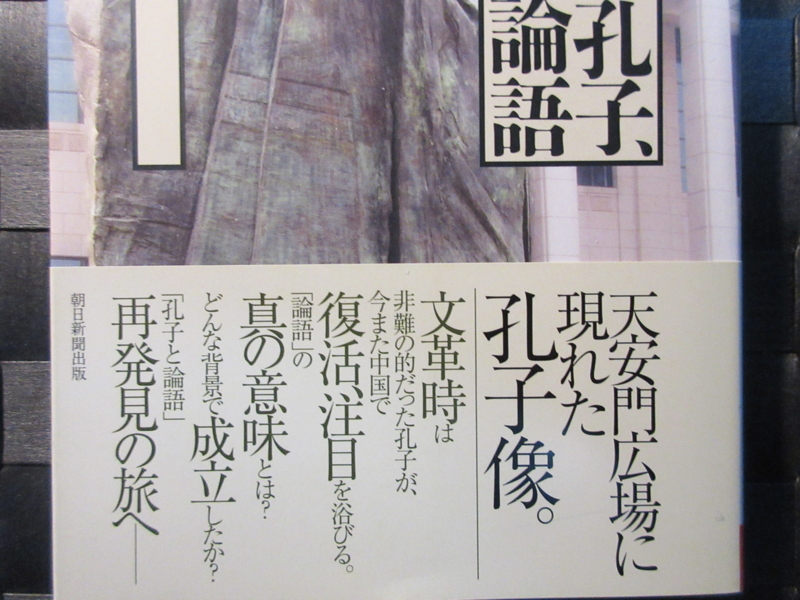

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には天安門広場の中国国家博物館前に100日間立っていた孔子像の写真が使われ、帯には「天安門広場に現れた孔子像。文革時は非難の的だった孔子が、今また中国で復活、注目を浴びる。『論語』の真の意味とは? どんな背景で成立したか? 『孔子と論語』再発見の旅へ――」と書かれています。

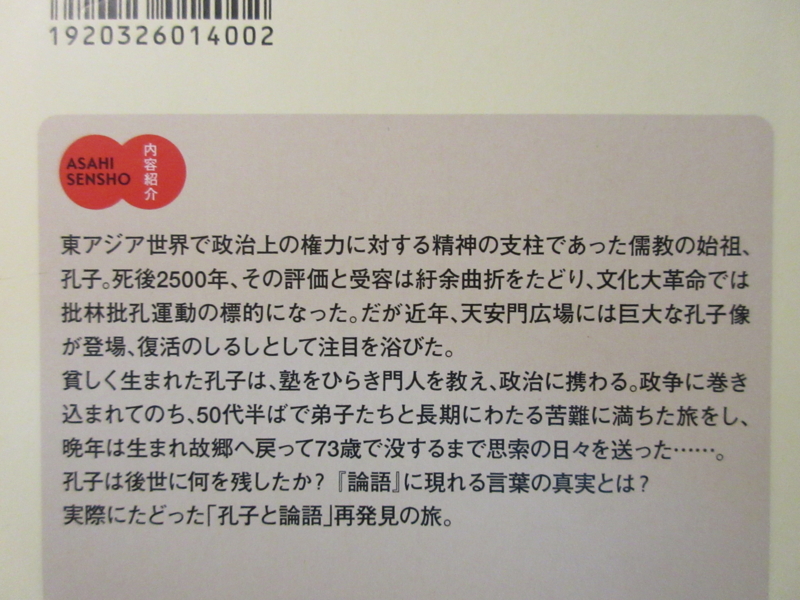

裏表紙

裏表紙

また、カバー裏表紙には以下のような「内容紹介」があります。

「東アジア世界で政治上の権力に対する精神の支柱であった儒教の始祖、孔子。死後2500年、その評価と受容は紆余曲折をたどり、文化大革命では批林批孔運動の標的になった。だが近年、天安門広場には巨大な孔子像が登場、復活のしるしとして注目を浴びた。貧しく生まれた孔子は、塾をひらき門人を教え、政治に携わる。政争に巻き込まれてのち、50代半ばで弟子たちと長期にわたる苦難に満ちた旅をし、晩年は生まれ故郷へ戻って73歳で没するまで思索の日々を送った・・・。 孔子は後世に何を残したか? 『論語』に現れる言葉の真実とは? 実際にたどった『孔子と論語』再発見の旅」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は以下のようになっています。

「本書のなりたち」

「序にかえて」

第一章 曲阜への旅

第二章 孔子の時代

(1)周という王朝

(2)孔子の生まれ・生い立ち

(3)教育者・孔子

(4)政治家・孔子

第三章 列国周遊の旅・晩年

(1)列国周遊へ

(2)孔子の晩年

第四章 新しい国家――吹き荒れた文革の嵐

(1)新しい国家

(2)孔子批判――第一波

(3)さまよえる孔子――第二波

終章 没後の孔子評価と金言・格言・ことわざ

(1)没後の孔子評価

(2)よみがえる孔子

(3)半部の論語

(4)金言・格言・ことわざ、篆文

「あとがき」

「孔子年譜」

「序にかえて」では、「権力の系統――始皇帝」として、秦の始皇帝について以下のように書かれています。

「春秋戦国の時代、多くの国々があった。これらを併合し1つの『天下』を出現させたのは秦の王、嬴政だった。かれは『天下』に君臨するただ1人の権力者を『皇帝』と名づけ、自分でこれを称号とし、最初の皇帝、始皇帝を名のった。よく『天下を統一した』といわれるが、分裂状態を『統一』して1つの『天下』としたのである(生没は前259―前210、在位=前246―前210[前221帝と称した])。 それからは、〈中華文明〉に登場した「王朝」はみなこの称号を用いた」

続いて、著者は以下のように述べています。

「『皇帝』は普遍的な概念となった。日本では、明治新政府は国内的には『天皇』、国外にたいしては『皇帝』を称号とした。 始皇帝はまた、世襲せず終身制でない官僚を案出、『朝廷』を構成させた。皇帝だけが世襲、終身制で、1人しか存在しない。そして嫡出の男児がこの地位を継承するものとし、皇帝の系統、すなわち皇帝の家族や一族は権力の貯蔵庫となった」

また著者は、「無権力の系譜――孔子」として、以下のように述べています。

「1つの家族が『朝廷』を主宰し、1つの権力を継続しているあいだが、1つの『王朝』である。しかし、〈中華文明〉には権力をもたない、もう1つの系統が、権力の系統『王朝』に並行して存在した。

孔子の系統である。すなわち、

・始皇帝にはじまる権力の系統

・孔子にはじまる無権力の系統

という2つの系統があったのである。

歴史としては、

[権力の系統]――始皇帝にはじまる

[無権力の系統]――孔子にはじまる

という2つの系統がながくつづいたのである」

そして「二系統の合体――毛沢東」として、以下のように述べています。

「無権力の系統も変化した。西洋と日本からおしよせた近代化の波に『孔子』は時代遅れとなり、力を失った。国民党との内戦に勝利した中国共産党は権力の系統をにぎり、あわせて無権力の系統をマルクス・レーニン主義をもって孔子にとって代えた。権力の系統=中国共産党を掌握した毛沢東はマルクス・レーニン主義を中国化したと称する『毛沢東思想』を中国共産党の思想的主流とし、あわせて無権力の系統も継承したのである。2つの系統はここに合体され、〈中華文明〉は、新しい歴史的段階をむかえるにいたった」

第二章「孔子の時代」の(2)「孔子の生まれ・おいたち」では、「魯の昌平郷陬邑に生まれる」として、著者は以下のように述べています。

「孔子の父親は叔梁紇といって、陬邑の町長だったが、この叔梁紇が顔という姓の娘と『野合して生まれた』のが孔子で、生年は魯の襄公21年(『史記』孔子世家)。孔子の母親は巫女だったといわれる。病気や災難にあった人を、祈祷によって助けるのが巫女である(白川静『孔子伝』21ページ。中公文庫、1991年1月)」

また、「野合だった結婚」として、著者は以下のように述べます。

「両親の年は離れていて、父の叔梁紇が63歳、母の顔徴在は20歳にもなっていなかっただろう。適齢の男女が集団で野外で歌をかけあい、お互いに好意を感じたら一夜をともにする風習にならったのだという説もある」

「『怪力乱神』を語らず」では、著者は以下のように述べています。

「魯は雨乞いの儀式もさかんだった。日照りがつづくと巫女を焚いて祈った。焚というのは、生きながら火葬にして、いけにえとしてささげることである。『春秋左氏伝』僖公21年の条に、こう記す。

夏、旱がひどく、公、巫・尫を焚かんと欲す。

『公』は僖公。『巫』は巫女、『尫』はおとこの祈禱師であろう。これをいけにえに僖公は雨乞いしようとしたのである。その発案を耳にした臧文仲がこれに反対したので、実施されなかったと記す(小倉芳彦訳『春秋左氏伝』上、246ページ。岩波文庫、1988年11月)」

続けて、著者は以下のように述べています。

「時代が下って、戦国時代に入ると、巫女をいけにえにするのではなく、日にさらして天の同情をひこうとする儀式に変った。孔子は成長するにつれ、こうした習俗に批判的になったのであろう。

子、怪力乱神を語らず。(述而第7 20)

子不語怪、力、乱、神。

すなわち、孔子は『怪』(化け物、化け物じみた異様なもの)、『力』(腕力だのみのよこぐるま)、『乱』(反乱)、『神』(巫があがめる神)を話題にしなかった。これは、本心から嫌っていたことを示していよう」

さらに「怪力乱神」について、著者は以下のように述べています。

「『怪力乱神』は『妖怪変化』と訳すこともできよう。大陸北方は乾燥した気候で、ひとは死ぬと土葬されていた。故郷を離れて死ぬと棺におさめられて故郷へ帰った。こうした死者が、生者と交流する物語が生まれるのも自然であろう。死者は棺におさめられて腐敗していない。それで生者のかたちで、たとえば若い娘が、若い男を誘惑するといった物語になる。孔子が『鬼神を遠ざける』だけで、きっばりと絶縁しなかったのは、『鬼神』が人間世界に近い存在だったからである。

『怪力乱神』は、怪異、暴力、背徳、神秘とも訳される(岩波文庫)が、あやしげで、ひとの好奇心をそそるような話題や反乱や一揆のたぐい、さらには神秘的な事件、そういったものを話題にするのを孔子は嫌ったというのである。『鬼』も『神』に含まれていよう」

「母系制から父系制へ」として、著者は以下のように述べます。

「ひとははじめは母親中心の母系社会で、母親を中心に集団をつくり、生まれた子は母親が育てていた。結婚はその集団内で行なわれていた。兄と妹が結婚する伝説はこれを反映している。やがて自分の集団以外の集団に結婚の相手を求め、男は女のもとへかようようになった。しかし、男(兄弟)の群れと女(姉妹)の群れ同士でむすばれ、その群れであれば相手は誰でもかまわなかった。男は女のもとでは労働しなかった。労働すればその成果は女の集団(氏族)のものになるからである」

続けて、著者は以下のように述べています。

「殷(商)の始祖、契は母親の簡狄が玄鳥の卵を拾って呑み、みごもったという伝説があり、周の始祖の棄は母親の姜原が野外で巨人の足あとを見てこれを踏んだところみごもったと伝えられる(『史記』殷本紀、周本紀)。母系制では父親がきまっていなかったからこのような伝説が生まれたのである。そのうち、一夫一妻になり、男の子が父親のあとをつぐ父系制になった。殷や周の始祖である契や棄などが男性として伝えられるのは、父系制社会がはじまった反映だろう」

(3)「教育者・孔子」では、著者は以下のように述べています。

「孔子の塾では儀式の順序やしぐさを教え、門人はくりかえしてまね、身につけた。これが『学』ということだった。『楽』も楽器の吹奏や声をあげてうたうことのくりかえしだった」

また、(4)「政治家・孔子」では、著者は以下のように述べています。

「清王朝がたおれ、中華民国が成立すると、中国にも〈文明〉化の新思潮がまき起こった。〈文明〉化というのは西洋化にほかならなかったが、中国独自の精神文明が維持されるべきだとする主張から、西洋におけるキリスト教のように、孔子を中心とする儒教を『国教』としようという運動がはじまった。教育部はとりあえず孔子を祀る祭日を決め、北京の孔廟で祭典を実施した。当時、北京大学を中心に文化運動がはじまり、西洋の近代思想の紹介とあわせて、伝統的な文化、とくに儒教を否定する言論がさかんだった。ところが、有力な儒教批判の評論の筆者のひとり魯迅(本名 周樹人、1881―1936)はこの孔子の祭典に参加し祭祀の神官もつとめたのである。魯迅の態度は、つまりは『祀るには在られるがごとく』という孔子の精神にほかならない」

さて、著者は「魯国の風習――三年の喪」として以下のように述べます。

「『三年の喪』という習俗があった。父母が死去したとき喪に服する、その服喪の期間を3年とする規定である。ただし、3年というのは足かけ3年で、じっさいは25ヵ月でよい。すなわち正味12ヵ月で、そのまえとあとに、半年ずつ、あわせて13ヵ月をつけ加えればよいきまりである。服喪というのは宴会に出席せず、自宅にひきこもって、肉とか魚とかは食べず精進潔斎するのである。これは儒教のきまりだから、周の時代にはきびしく守られていただろうと、漠然とわたしなどは考えていた。正味3年とも思いこみ、『三年、父の道を改むるなき、孝というべし』で3年間は父親のしきたりを守るのが子のつとめだとされていたと考えていた」

さらに「三年の喪」について、著者は以下のように述べます。

「『孝』を重んじる儒教からすれば、3年どころか、ずっと父親のきめたしきたりを守りたいが、それでは世間の変化についていけないので、3年と孔子は区切ったのだと、わたしはそこにむしろ孔子の合理性をみとめていたのだった。じじつ、孔子の門人のなかにも、3年は長すぎると考えるひとがいて、たとえば宰我はつぎのように疑問を孔子にぶつけている」

そして、「孔子が理想とした政治」として、著者は述べるのでした。

「宗族の制度は祭祀によって維持された。祭祀をおこなうのは嫡出の長男にかぎられ、祭祀ばかりでなく、同族のものの行動や思想をとりしまった。祖先の位牌を祀る宗廟は同族を裁く裁判所でもあった。周は部族として、この制度を守り、自分たちの国家の制度とした。王朝は部族=すなわち家族の制度をそのままとりいれたのである。

天子にたいする忠誠心が求められ、ちょうどいまどきの、結婚式に大きなケーキを切り分けて参会者に配るようなぐあいに土地が分けあたえられた。諸侯は分封された土地を自分に従う大夫たちにケーキを切るように分けあたえ、大夫は陪臣に、陪臣は士に分けあたえた」

第四章「新しい国家――吹き荒れた文革の嵐」の(1)「新しい国家」では、「伝統文化の否定」として、著者は以下のように述べています。

「1949年(昭和24)10月1日、北京の天安門広場で新しい国家――中華人民共和国の成立を告げる集会がひらかれた。これを告げたのは国家主席(元首にあたる)に就任した毛沢東(1893―1976)だった。アメリカは新しい国家を『コミュニスト・チャイナ』と呼び、日本の新聞はこれを直訳して『中共』と呼んだが、〈中国共産党〉を指すこともあった。伝統文化は否定されているとも、尊重されているとも、いわれた。新しい国家の内部は、必ずしも外部で推測するほど単純ではなかった。毛沢東と党内第2位の地位を占める劉少奇とのあいだに深刻な対立が生まれ、一時的にもせよ毛沢東は劉少奇の圧力下におかれるのである」

また、「伝統的徳目の議論」として、著者は以下のように述べます。

「1962年8月、劉少奇の『共産党員の修養を論ず』という長篇の論文が中国共産党の理論誌『紅旗』第15、16合併号の全ページを占めて公表された。これよりさき、中共党員はマルクス・レーニン主義を信奉し、これによって問題を分析し、実行方針とすべきであるが、では、伝統的な、仁、義、礼、智、信といった徳目は不要なのかどうか、という問題が議論されていた。孔子や儒教についての議論が活発化し、大学や学会、研究所などでつぎつぎに孔子思想討論会をひらき、新中国成立以後の論文23篇を集めた『孔子哲学討論集』も刊行された」

「共産党員の修養を論ず」という長編の論文について、著者は以下のように述べています。

「論文には『毛沢東思想』という用語はいちども出現しない。第8期党大会で『規約』から削除されている以上、当然といえば当然であるが、第7期党大会(延安。1945年4―6月)で、『毛沢東思想』を『規約』に入れることを提案したのは、劉少奇だった。そのかれが『毛沢東思想』を抹殺したのである。1962年には毛沢東の著作は1冊も刊行されなかった。

中国共産党は1962年、大きく舵をきりかえたのだった。しかし、翌63年には、毛沢東によって、これがふたたびきりかえられるのである。劉少奇は孔子を復活させたがながくはつづかず、孔子はまた『さまよえる孔子』になったというべきだろう」

(2)「孔子批判――第一波」では、「第一波・『文革』のはじまり」として、著者は以下のように述べています。

「『文革』は略称で、正確には『プロレタリア文化大革命』といい、『破旧立新』がはじめのスローガンだった。『四旧』は『4つの古いもの』で、すなわち『古い思想、古い文化、古い風俗、古い習慣』を打破し、新しいプロレタリアの思想、文化、風俗、習慣をうち立てることをめざすとされた。そこで曲阜がねらわれることになった」

また、「孔子批判と墳墓の爆破」として、著者は以下のように述べています。

「1966年の冬、『井岡山』戦闘隊を名のる北京師範大学の学生200名が、曲阜にやってきて市内を行進し、チラシを配り、大会への参加を呼びかけた。大会は山東省の党委員会の副書記と孔子研究の学者をつるしあげ、そのあと孔子の墓をあばいたのだった。

『徹底的に孔老二〔老二は次男の俗称――孔子には兄がいた〕を打倒せよ』とか、紅衛兵が大声で叫ぶなか、墓の石碑にロープがかけられてひき倒された。紅衛兵と現地の農民の発掘隊によって墓の盛り土が掘られたが、出てきたのは黄土ばかりだった。紅衛兵はいらだち、ダイナマイトで爆破した。大きな音がして巨大な穴ができたものの、やはりなにもなかった。紅衛兵には、さらにねらいがあった。『むかしの3代といまの3代の墓を掘る』――すなわち、孔子とその子、孫の墓、および末裔の衍聖公・孔令貽とその父親と祖父の墓を掘ることだった。これによって孔氏一族は徹底的に掘り尽くされたことになると紅衛兵は誇った」

終章「没後の孔子評価と金言・格言・ことわざ」の(1)「没後の孔子評価」では、著者は「没後の議論」として以下のように述べています。

「孔子が亡くなると門人たちは悲しみ、墓のまわりに、めいめい小屋をつくって喪に服した。食べ物を制限し、時刻をきめて哭した。3年の服喪の期間がすぎ、それぞれ散っていって、自分なりに孔子のおしえを広めた。8つの流派があり、そのなかでは子貢が異色であった。子貢は3年たっても孔子の墓を離れなかった。姓は端木、名は賜、子貢は字、孔子より31歳、年少。商才があった子貢は経済的に孔子を支えたであろうし、ほかの門人より長く喪に服することができた」

また、「法家の批判――始皇帝の坑儒」として、著者は述べます。

「法家が儒家の徳治主義に反対し、刑罰を重んじたこと、そして秦が法家の人材を活用して天下を統一するにいたったことはすでに知られている。始皇帝は儒家の典籍を焼却し、儒者460余人を生き埋めにした。盗跖がのべている非難は、あるいは、始皇帝にも共通の感想だったかもしれない。儒家は1つの社会勢力になったが、始皇帝は生き埋めにするほど儒者を嫌った。儒家の形式主義を非難したのは墨家であるが、法家は孔子が重んじた徳による政治に反対し、刑罰を公正におこなうことを主張、秦はこの法家のおしえを重んじて、天下を統一したのだった」

さらに、「儒家の独占――漢の武帝が公認」として、著者は述べます。

「武帝は、董仲舒(前179―前104?)の提案をうけいれ、儒教を漢王朝公認とすることをきめたのである。武帝は内政では儒教を尊び、『百家を罷黜し、儒教を独尊す』(百家をしりぞけ儒術のみを重んじる)という思想統一の体制が生まれ、王朝が交替してもこれがながくつづいた。これは、儒教が儀式を重んじたこと、徳=仁というヒューマニズム(人道的精神)を重んじたことが重視されたのだったと思われる」

続けて、著者は儒教について以下のように述べます。

「儒教には神秘性がない。あくまでもひとびとの生きる現実にのっとった、いわば非宗教的な宗教である。これによって儒教はそれぞれの王朝の保護のもとで、〈中華文明〉の主流の思想となる。王朝は交替しても儒教は保護され、王朝は儒教によって支えられた。これが今後、どのようにひとびとの生活にかかわって、ひとの生きる指針となるのか。金銭崇拝的な傾向の強いこんにち、注目される」

本書を読むと、中国における孔子と『論語』の扱いの変遷がわかります。

わたしは、孔子および『論語』はむしろ日本において正しく理解されてきたのではないかと考えています。本書の終章には『論語』は万人共通の実用的な教訓」をのべたもので、「世間とのつきあい方」を教えているという渋沢栄一の見解を紹介しています。また、東照神君として祀られる徳川家康は処世が巧みで、だからこそ徳川幕府はながく続いたわけですが、家康の遺著とされる『神君遺訓』は『論語』と照合すると、よく符合すると渋沢は述べています。わたしは、かつて『世界一わかりやすい「論語」の授業』(PHP文庫)という本を書きましたが、いずれ聖徳太子、徳川家康、渋沢栄一、安岡正篤といった代表的日本人たちが『論語』をどう読み、どう活用してきたかを論じる『論語論』(!)という本を書きたいと思っています。

興味のある出版社があれば、ぜひ御連絡をお待ちしています!