- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1435 人生・仕事 『人生の手引き書』 渡部昇一著(扶桑社新書)

2017.05.24

『人生の手引き書』渡部昇一著(扶桑社新書)を読みました。

わたしのブログ記事「渡部昇一先生 逝く」に書いたように、4月17日、私淑する渡部昇一先生が逝去されました。本書は、「知の巨人」「稀代の碩学」「現代の賢人」であった渡部先生の遺言書ともいうべき一冊です。2005年1月に刊行された本に加筆修正を施したものですが、事実上の著者の最後の書です。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には著者の温厚な顔写真とともに、「挫けそうになったときに読む導きの書!」と大書され、続けて「壁を前に佇んだとき、私は、先人たちの知恵に、何度も救われた」と書かれています。

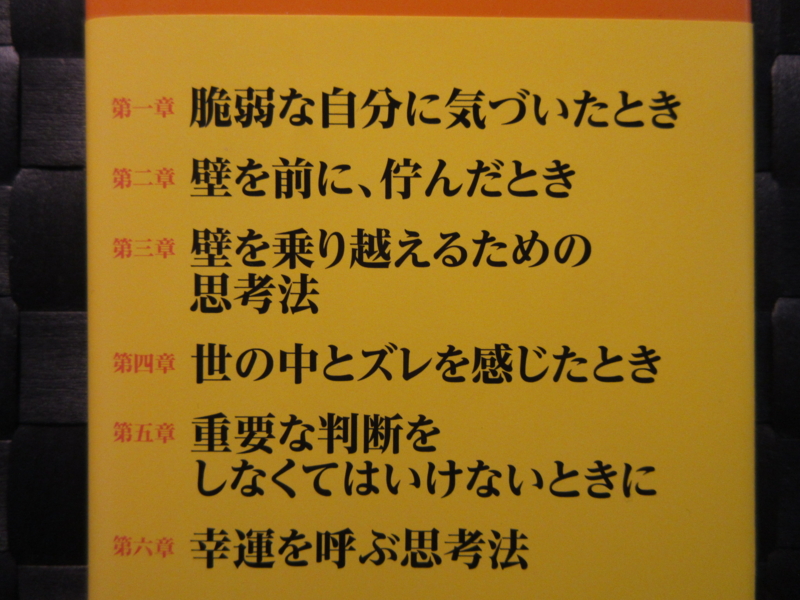

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「まえがき」

第一章 脆弱な自分に気づいたとき

第二章 壁を前に、佇んだとき

第三章 壁を乗り越えるための思考法

第四章 世の中とズレを感じたとき

第五章 重要な判断をしなくてはいけないときに

第六章 幸運を呼ぶ思考法

「まえがき」の冒頭には、「私は英語学が専門で、大学で教えることを生業としたが、じつは、戦時中の中学(旧制)に入ったとき、学校の課業にはなじめなかった」と書かれています。中学生だった著者が教科書以外の本(小説や講談本)を読んでいたところ、二度ばかりつかまり、かなりしつこく退学を勧告されたこともあったそうです。当時の著者は、どうにも授業になじめず「おかしい、おかしい」と過ごしていましたが、戦後に出会ったのが、英語の教師をされていた佐藤順太先生でした。

その佐藤先生について、著者は以下のように述べています。

「佐藤先生の授業は、普通の授業と比べてまさに”規格外”であった。佐藤先生が教材に取り上げられたのは、フランシス・ベーコンの『勉学について』である。1つひとつの単語の意味を入念に分析し、時にはCOD(コンサイス・オックスフォード・ディクショナリー)をひもといて、これでもかと掘り下げられた。そして、『こうしたケースがある』『ああしたケースもある』と、様々な方向に限りなく解釈を拡大させていく。1回の授業時間のなかで1行も進まないことも珍しくなかった。勉強とはこれほどスリリングで面白いものかと思ったものだ。私は第1回目の授業から佐藤先生に魅了されてしまった」

また、先人の知恵に学ぶことについて、著者は述べます。

「今日の人生の先輩にあたる人たちは、壁の前に佇んでいる者がいてもあまり彼らに語ろうとしないように思われる。”説教”や”修養”をまじめに語ることを恥ずかしいと思っているのかもしれない。だが、志ある者に自らの経験を伝えることはとても大事なことなのではなかろうかと、思う」

続けて、著者は以下のように述べています。

「もしくは、自らが語らずとも、今の時代はネット上に知識は溢れ、佇む彼らの解決策がネットからすぐに手にできると思っているのかもしれない。しかし、ネット上に溢れているものは知識ではなく、単なる情報に過ぎない。情報を見極める頭がなければ、なんの解決策も見出すことはできないだろう。かえって情報が多すぎるあまり、扱いを誤れば足を取られてしまう危険性もある」

さらに続けて、著者は以下のように述べるのでした。

「確かに先例のない情報技術革命の時代であるのは間違いないが、人の生きる道、糧、幸せのあり方は、昔と大きく変わりはしない。自分が尊敬する師や先輩の声に耳を傾ける。豊かな読書を通じての知的な体験など、自らの進むべき道は、先人の教えの中にヒントが宿っているものなのである」

第一章「脆弱な自分に気づいたとき」の「不満の解消に、神経を使ってはいけない」では、著者は以下のように述べています。

「企業の経営者で忙しく働きづめなのに、なぜか楽しげな人がいる。あるとき、そんなタイプの人に、『毎日毎日仕事で忙しく飛び回っているのに、よく陽気な顔をしていられるものですね。いろいろ心労も多いことでしょうに』と言ってみたことがある。すると、相手はこう言ったのである。

『いや、私は頭は使うけれども、神経は使いませんよ』

この答えに、私は心底感心してしまった。ブツクサと不平不満をこぼして神経をすり減らすのと、不満の解消法を考えるのとでは、まったく違うということである。不満に対して神経を使うのと頭を使うのとでは、天と地ほどの違いが出るのだ」

「どうしようもなく憂鬱なとき、手や足が解決策を与えてくれる」では、著者は以下のように述べています。

「人間、どうしようもなく憂鬱で落ち込んでしまうことがある。行く末について悩み、将来について不安に思ってしまう。しかし、いつまでも落ち込んではいられない。問題は、いかにそこから自分をいい状態に持っていくかということだ。そこで『これは贅沢な悩みだ』と思ってみる。そうすれば、自然と心は晴れてくるのではないだろうか。

なぜ、落ち込むかというと、要するに、自分のことばかり考えているからである。うまくそこから抜け出す方法を知っておかないと、自分のことしか考えられない、小さな人間になってしまうのだ」

「劣等感に、どう向き合うかで行く末に天と地へどの差だ出る」では、著者は以下のように述べています。

「ダーウィン(1809~1882)によると、知力や才能などよりも、メンタル・アティテュード(精神的態度)のほうが人間には大事だという。人は生きていく中で、さまざまな情報や出来事に遭遇する。そこで重要となるのが、そういった情報や出来事を理解したり整理したりする知力よりも、それにどう対処するかという根本的な精神的態度なのだ」

続けて、著者は劣等感について以下のように述べます。

「これは、劣等感に対しても同様だ。自分を成長させる起爆剤になるか、ただ劣等感の渦に巻き込まれて沈んでいくかは、その人の精神的態度にかかっているのである。

しかし、子どもの頃や青年期というのは、精神的にはまだまだ弱い段階なので、どうも一度劣等感を抱くと落ち込んで状態を悪化させてしまいがちなものだ。劣等感を自分の中で増幅させ、病的なまでの劣等感に陥ることも少なくない」

第二章「壁を前に、佇んだとき」の「本質は何か? 議論するとき、ここを見誤ってはならない」では、女性の社会進出について、著者は以下のように述べています。

「すべての宗教は男女の区別を重んじ(重んじすぎる宗教もあるが)、自然科学も否定しない。すべての宗教を無視し、すべての科学的事実を無視する女権運動とは一体、何なのであろうか、それはイデオロギーである。イデオロギーは一時の共産主義のように世界の潮流に見えることもある」

続けて、著者は女権運動について以下のように述べます。

「そもそも、男尊女卑消滅のための女性運動であるはずなのに、『社会進出』が『男性と同位置で張り合う』ことと曲解され、結果、女権運動に熱心な女性ほど自らの『女性性』を否定するという、はなはだしい矛盾が生じてしまうのである。このように、いくら正しい考え方でも、本質を見誤ると間違った方向に進んでしまうのだ。いつでも、ことの大前提は意識し、突っ走っていると感じたら、『本を質せば』と考えてみればよい」

「物事の真価は、過去の似た事例を検証するとよくわかる」では、著者は明治維新期の岩倉使節団を取り上げ、以下のように述べています。

「岩倉使節団では、岩倉具視はじめ、伊藤博文、木戸孝允、大久保利通などの政府の指導者たちが、2年近くも国を留守にした。言ってみれば、フランス革命成功のあとにロベスピエールやダントンが民主主義の勉強のためにアメリカへ、あるいは毛沢東や周恩来が共産主義の勉強のために、モスクワへ見学に行くようなものだ。留守をしているあいだに、どんな政変が起こるかわからない。下手したら、もう二度と祖国に帰れないという事態も十分あり得る。明治の元勲たちは、そうした危惧も厭わないで2年近くも国を留守にし、みっちりと西洋文明を勉強したのだ。こんなことをしてのけたのは、今日に至る世界史を見ても、私の知る限り日本だけである」

第三章「壁を乗り越えるための思考法」の「初めての仕事をするとき、従順であることが重要である」では、著者は以下のように述べています。

「個性よりも大事なものは、従順さだ。「それは、上司にこきつかわれるきっかけになるかもしれないから嫌だ」と思ったかもしれない。だが、悪い言い方をすれば、そもそも仕事というのは、上司にこきつかわれてなんぼ、それで飲み込んでいくものなのだ。もちろん、ベンチャー企業を自分で旗揚げするというのなら、話は別だ。大いに自分の個性を発揮すればいいと思う。しかし、ある組織、とくに大企業で働く場合、まず求められるのは、従順さなのである」

「『モノより心』『心よりモノ』ではなく、『モノと心』が大事である」の冒頭では、著者は以下のように述べています。

「『心さえあれば』などとよく言うが、それを相手に明確に伝えるためには、やはりモノを添えるのが一番手っ取り早い。こんなことを言うと、即物的だとか、下心が丸見えだとか思うかもしれないが、それは違う。『モノより心』でもなければ、『心よりもモノ』でもなく、『モノと心』が大切なのだ」

続けて、著者は「モノと心」について、以下のように述べます。

「やはり、自分の心をモノで表現するというのは、非常に重要なことだと思う。別れを惜しむ気持ちが餞別となってあらわれ、世話になったという気持ちが土産のかたちをとる。こうして、モノを添えることによって、自分の心を的確に相手に伝えることができる。そうすれば、人間的な関係をよりいっそう強めることができるのだ」

第四章「世の中とズレを感じたとき」の「もし違和感を抱いたら、世間の常識より自分の感覚を信じる」では、著者は以下のように述べています。

「読書の場合も、乱読しようと、1つの思想に絞って読もうと、どちらでもいいが、1つ忘れてはならないのは、常にこの種の批判精神を持つということだ。そういう視点さえあれば、自ずと理解力も深まる。そして、著者の思想を鵜呑みにすることなく、自分の頭で取捨選択できるというわけだ」

続けて、批判精神について、著者は以下のように述べます。

「批判精神と言うと、難しく聞こえるかもしれないが、要するに、納得できないものは納得しないという姿勢を持つということである。いかに権威のありそうな人が言おうと、当たり前の常識であろうと、自分の生活感情、つまり自分の本音の部分でそれを見ていくことが、大切なのだ。こうしてはじめて、自分の意見がはっきりしてくる。それでこそ、周囲に流されない『考える頭』と言えるのである」

第五章「重要な判断をしなければならないときに」の「『心配すること』を『考えている』と思い込むのは、大きな間違いである」では、著者は心配について以下のように述べています。

「人生で、心配したことの80パーセントは起こらないという。人生には、大小を問わず、いろいろな心配事がある。心配し始めたらきりがないほどだ。しかし、その大部分は杞憂に終わるものらしい。こう考えれば、闇雲に心配することはなくなるのではないだろうか。残り20パーセントが現実になったとしても、それはそのときだ。どんと構えていればいいのである。そして、不思議なことに、そういう前向きな気持ちでいると、残り20パーセントもたいてい現実にならずに済むものらしいのだ」

「『無欲』であることは、素晴らしいことなのか?」では、「お金なんてなくても・・・・・・」と同じくらいよく耳にするのが、「別に何も名を残さないで死んでもいい」というような言い分だとして、著者は以下のように異を唱えます。

「結果はどうあれ、『君子たるもの、世に名が聞こえるようになりたい』という志はなくてはならないと思うのだ。この志もないまま『自分は無名で終わってもいいのだ』などと言うのは、単なる無気力に、『欲がない』という衣を着せているだけのように見える。何にも挑戦できない自分の臆病さを、本気で頑張ることをバカにすることで、ごまかそうとしているのだ」

続けて、著者は以下のように述べています。

「名声を求めるのは、傲慢ということではない。したがって、『謙遜』と相反するものでもない。『世に名が聞こえるようになりたい』というのは、健全な念願である。大志を抱いてこそ、人は成長し、失敗しながらも自分の道を見つけていくものだからだ」

わたしは、これを読んで世の匿名ブロガーのことを思いました。匿名ブロガーの中には、匿名なのをいいことに誹謗中傷を繰り返す悪質な卑怯者もいますが、ごく一部、「非道を知らず存ぜず」の精神で他人を批判せず、ひたすら世の中が良くなるようなメッセージを発信している方もいます。そういう良質のブログを読むにつれ、わたしはいつも「この方の名前が世にでればいいのに」と思います。

「志を抱くそのことが重要」として、著者は以下のように述べます。

「結果論として、名前が残らなくてもいい。一番のポイントは、自分の人生に対して志を抱くということそれ自体にあるのだ。カトリックの聖人でも、最初は『聖人になりたい』という志を持つのだそうだ。そのうち、本当に聖人になれば、そんな志と関係なく謙虚になるのだが、少なくとも、信心のはじめには聖人を志す人でなくてはならないのである。何も信ぜず、初めから諦めて求めないのでは、何も与えられない。探さなければ、何も見つからない。門も、叩かなければ開かれないのである」

第六章「幸運を呼ぶ思考法」の「徳川家康から学ぶ、運を『待つ』姿勢」では、家康の生き様について、著者は以下のように述べています。

「家康は、本質的には気の短い性格で、若いころはだいぶ無茶なこともした。しかし、家康が偉かったのは、途中で人生のスパンについて考えたこと、つまり、長い人生、無茶ばかりやってはいられないと気づいたということ、そして、チャンスを待つ姿勢がよかったことだ」

続けて、著者は以下のように述べています。

「先を見据えた家康は、秀吉が死んだら自分の時代になると考え、秀吉の朝鮮出兵のころからそれまではそれほど興味も示さなかった書物を猛然と読み始める。『論語』『中庸』『六韜三略』のようなシナの古典や唐の太宗の『貞観政要』などを藤原惺窩に講義させ、思想や政治の知識を培い、鎌倉時代の史書『吾妻鑑』を読みふけりながら、この先の幕府のあり方に思いを馳せた」

さらに続けて、著者は以下のように述べます。

「『いずれ天下を』ともくろむ野心家ならば、根回しをするなどいろいろと動き回って当然だろう。しかし、家康は、軽挙妄動は必要ないと見た。無駄な争いはせず、じっと秀吉のやることに従いながら、淡々と知力を養ったのである。また鷹狩りで身体を鍛え、薬や食事にも特別の注意を払い続けた」

「ネットではなく、昔ながらの方法こそ知力が高まる」では、情報について、著者は以下のように述べています。

「今、情報技術革命の時代である。かつてはお金を払って買うものだった知識は、次第に、インターネットにアクセスすれば誰でも簡単に無料で手に入れることができるものになった。もはや知識は知識ではなく、情報であり、それが堰を切ったように溢れている。これが現代の状況なのだ」

そして、著者は以下のように述べるのでした。

「ただし、情報が多すぎるあまり、足を取られやすいことには要注意だ。情報の質を見極める頭がなければ、いくら関心が知識に直結するとはいえ、ろくなことにならない。情報それ自体は知力の開発にはすぐにつながらない。読書、反省、実験、観察、体験など、昔ながらの方法が知力を高める。この知力によってのみ情報の生かし方が決まるのである。朝から晩までテレビやインターネットで情報に接していても、それだけで学者になることも、発明家になることも思想家になることもないし、著述家になることもない。まずは読書とかすぐれた教師との出会いによって、自分自身の知力を鍛えることが肝心であろう」

こうして本書に紹介された著者の発言を並べてみると、わたしの精神における著者の存在の大きさを改めて痛感いたします。よく「人が1人亡くなることは図書館を1つ失うようなものだ」などと言われますが、著者の場合は、国会図書館クラスのライブラリーが失われた感があります。しかし、人はこの世を卒業しても、本は残ります。わたしにとって「永遠の師」となった渡部先生の魂はこれからも不肖の弟子を導いて下さることでしょう。わたしも師のように、死ぬまで学び続ける「永遠の知的生活」をめざしたいです。

『永遠の知的生活』(実業之日本社)

『永遠の知的生活』(実業之日本社)