- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2017.06.16

『芸者論』岩下尚史著(文春文庫)を読みました。

「花柳界の記憶」というサブタイトルがついています。

この読書館でも紹介した『大人のお作法』の著者であり、その処女作です。

著者は、1961年熊本県生まれの作家。「ハコちゃん」の愛称でテレビのコメンテーターとしても活躍しています。國學院大學文学部卒業後、新橋演舞場株式会社に入社。『芸者論―神々に扮することを忘れた日本人』(雄山閣)を著し、第20回和辻哲郎文化賞を受賞。本書は、その文庫版です。

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、戦後に復興された「東をどり」の座頭格であった政森川まり代を描いた「まり千代像」(絵・橋本明治、東京国立近代美術館所蔵)が使われ、帯には著者の顔写真とともに「『ホンマでっか!?TV』(フジ系)、『ぴったんこカンカン』『チューボーですよ!』『ゴロウ・デラックス』(TBS系)・・・・・・TV出演で話題!『ハコちゃん』の代表作」「数々の名妓と親交のあった著者が綴る画期的日本文化論」と書かれています。

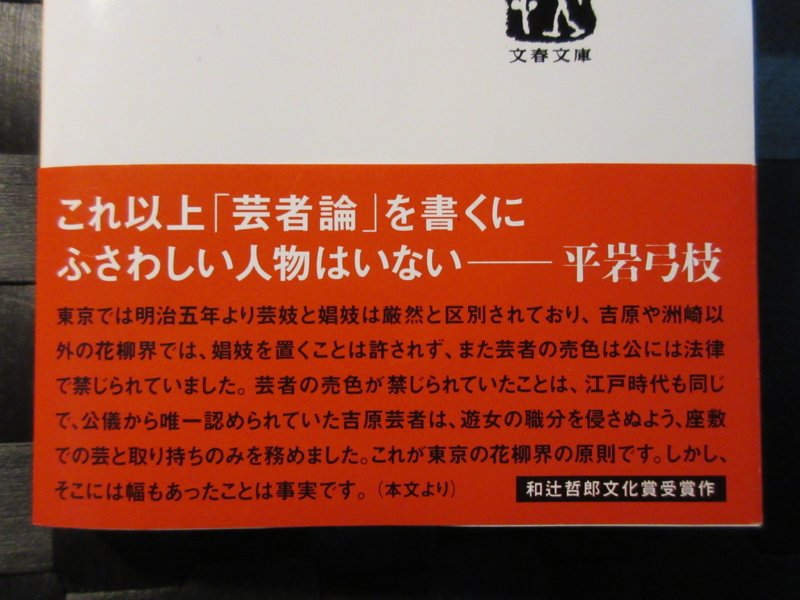

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、帯の裏には「これ以上『芸者論』を書くにふさわしい人物はいない―平岩弓枝」として、以下のように書かれています。

「東京では明治五年より芸妓と娼妓は厳然と区別されており、吉原や洲崎以外の花柳界では、娼妓を置くことは許されず、また芸者の売色は公には法律で禁じられていました。芸者の売色が禁じられていたことは、江戸時代も同じで、公儀から唯一認められていた吉原芸者は、遊女の職分を侵さぬよう、座敷での芸と取り持ちのみを務めました。これが東京の花柳界の原則です。しかし、そこには幅もあったことは事実です。(本文より)」「和辻哲郎文化賞受賞作」

さらにカバー裏には、以下のような内容紹介があります。

「花柳界、芸者、三業地・・・・・・文字としては馴染みがあっても、実態は殆ど知られていない世界。長年新橋演舞場に身を置き、数々の名妓たちと親交のあった著者が、芸者の成り立ちから戦前、戦後の東京の花柳界全盛の時代までの歴史と変貌を細やかに描写。処女作にして和辻哲郎文化賞を受賞した、画期的日本文化論」

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

序 都市の秘境と化した東京の花柳界

第一章 神々の振舞いを演じるという、記憶の系譜(古代~中世)

第二章 神婚秘儀の再生装置としての吉原(近世)

第三章 町芸者の確立(幕末から明治へ)

第四章 帝都の花(明治)

第五章 菩薩を凌駕する迦陵頻伽

第六章 名妓と不見転の文化(大正~昭和戦前)

第七章 フジヤマ・ゲイシャ(昭和20年代)

第八章 東京の替り目 昭和30年代以降の花柳界

結び

宴の祭司と巫女

「あとがき」

「文庫版あとがき」

「参考文献」

「掲載図一覧」

「『芸者論』に思うこと」 平岩弓枝

本書はまことに知的好奇心に満ちた好著でした。

わたしは、芸者の本来の役割を知るとともに、日本文化の本質のようなものを本書から学びました。ただ、少しだけ内容に疑問のようなものも感じました。同書を読んだ皇産霊神社の瀬津隆彦神職との意見交換の内容を交えながら、本書の内容を紹介していきたいと思います。なお瀬津神職は、著者の母校でもある國學院大學の大学院で宗教学を学び、柳田國男、折口信夫の業績をはじめ日本民俗学にも造詣の深い人です。

序「都市の秘境と化した東京の花柳界」では、〈「宴の文化」の喪失〉として、以下のように書かれています。

「いかに儚いものであれ、現代の芸者たちのなかに僅かながらも残っている芸および独自の生活様式は、今となっては貴重な日本の民俗のひとつであり、しかも捨てて忘れるにはじつに惜しい、大切なものを含んでいることも事実です。花には必ず種があるように、芸者というものも、江戸時代に突如として穂に出たわけではありません。

彼女たちのすらりとして艶なる装いを、春章や歌麿が江戸の都市美の表象として描くようになるまでには、神聖なものの標しである傘を差し掛け、諸国を経巡り、上臈とも見紛う容儀と美しい唄声で、男たちの魂を揺さぶり続けた、浮かれ女としての長い年月がありました」

また、著者は芸者について以下のようにも述べています。

「維新後のめざましい近代化のなかで、男たちの魂を鼓舞しながら、古代以来の巫女としての職掌を、頑迷なまでに守り続けた明治から昭和に掛けての芸者たちの信仰が無くては、声曲舞踊などの江戸生れの遺産の大半が今日まで伝えられることはなかったでしょう」

「声曲や舞踊をはじめ、座敷で供される料理や室礼など、花柳界が守り続けたものを差し引けば、現在まで残る日本文化というものはずいぶん痩せたものになると言っても過言ではありません。

こう言うと大仰に聞こえるかも知れませんが、花柳界に依存する伝統産業がいかに多いかということは、この20年ほどの伝統芸能の稽古人口の激減と、呉服屋及び美術商の不景気を見れば明らかです」

〈芸者とは〉として、著者は「芸者」という名称について述べています。

「芸者という名称自体、江戸の半ばの吉原で確立し、明治の東京に持ち越されたものであり、いわば江戸生れの東京育ちという、きわめて地域色の強い存在なのです。地方の、例えば新潟とか博多とかいう花街の芸者は、東京の特産品の名称に倣っているわけですから、芸者とそのまま言う場合には、黙っていても江戸および東京のものと心得なければなりません。その証拠には、関西は今でも芸子と呼んでいます」

第一章「神々の振舞いを演じるという、記憶の系譜(古代~中世)」の冒頭を、著者は以下のように書き出しています。

「日本の民俗学と言えば、柳田國男、折口信夫に極めの付いたもので、日本の生活の古典についてのあらかたのことは、この2人の博士によってすでに解き明かされております。ですから、それ以降に著された日本人の信仰的な生活ぶり、文学および芸能の発生と変遷に関する千巻の書は、すべてこの2人の博士の説を引き伸ばしたり広げたり、手を変え品を変えて書かれたものであると言っても過言ではありません。

ことに折口信夫は、日本人の信仰的な生活のあれこれを説くにあたり、遠い海の彼方から、波を越えてはるばると、人間に幸福を約束するために訪れる神のようなものの存在を仮定して、これを迎える側の私たちの先祖の饗応の仕方、そして丁重に送り出す方法をひとつの基本的な型に仕組むという、すばらしい方法を打ち立てました。この手法は、能や歌舞伎の作劇法に一脈通じるところがあると思います。ひとつの型の中に、さまざまな趣向を織り込んで行くことで、話の筋を鮮やかに飛躍させ、興味を展開させて行きますが、その基にある精神的なものは絶対に変えることなく、あらかじめ約束されたように結ぶ、という行き方です」

「日本の民俗学と言えば、柳田國男、折口信夫に極めの付いたもので、日本の生活の古典についてのあらかたのことは、この2人の博士によってすでに解き明かされております」という一文は、まことにキップのいい書きっぷりであり、わたしの好みなのですが、くだんの瀬津神職によれば、「民俗学においてこの両名の功績は巨大ですが、この2人の論に対する批判や、2人が対象にしなかった事象なども研究素材として取り上げられており、この2人によって全てが解明されているという表現は不適かと思われます」だそうです。まあ、正確にはそうでしょうね。

本書における芸者論の骨格にあるのは、折口信夫の「マレビト論」です。

古代の神婚秘儀の記憶が時代を通して生き続けることが、天子の御宮、公家の垣間見、村の若者の夜這い、源氏物語、白拍子、遊女かぶきなどを例に引いてスリリングに語られているのですが、基本的にマレビト論を認めない柳田民俗学の立場からすると、納得できる説ではありません。〈神の嫁「タマフリ」と「タマシズメ」〉として、著者が紹介している以下のような「一夜妻」などの神の饗応についても、その説明がなされていません。

「どんなものにでも、種があり、根があるように、浮き草稼業の芸者たちにも、その流れを辿って行けば、白拍子、あそびめ、そして巫女という源に行き着きます。しかし、古代の巫女というのは、女性のすべてが生まれながらに備えていた信仰上の資格であり、何も芸者の先祖に限ったものではありません。女児が裳着を済ませると、自家の神に仕えるべき巫女の資格を得ると共に、一人前の女性と認められ、神の側近く仕えることで、彼女は時に応じて神のお告げを聞くことになります。そのお告げを、父親なり、兄弟に伝えることで、その家は安全に保たれもするし、また栄えもすると古代の人々は考えていたのです。

ですから、巫女である女性は家族の幸福のための呪術も行います」

巫女について、著者はさらに以下のように述べています。

「このような巫女の資格で行う仕事の中でも最も大切とされたのは、祭りの夜に、自分の家あるいは村を訪ねて来る男を迎えて、一夜を共に過ごし、夜の明けぬうちに送り出すという、神婚秘儀のつとめでありました。

というのも、古代の人々の考える幸福とは、遠い海の彼方にあるところから、毎年、日を決めてはるばると、自分たちの住むところへ訪ねて来る賓客に対して服従を誓うことによって得られるものであると考えておりましたから、その契約を無事に履行してもらうためには、この賓客に御馳走を差し上げ、歌舞で楽しませることはもちろん、自分たちの集団の中でも才色備えた女性を選び、一夜限りの妻として、差し出さなければならない、と信じていたからです」

しかし、日本の信仰においては、神と人との関係は、自発的行為でした。相手が必ずその行為を履行する「契約」の概念とは異なると思われます。

著者は、〈経を誦す巫女 白拍子の登場〉として、以下のように述べます。

「かつては御簾の端から差し入れられる男からの求愛の和歌を、当意即妙の切り返しで撥ね付けて得意がっていた宮廷の巫女たちは、軍馬の嘶く修羅のありさまに恐れ戦き、帳の奥深く隠れてしまいます。

入れ替わるように、颯爽とした男装で現われたのが『白拍子』という舞姫でした。これも古代の巫女の末ではありますが、大和朝廷の統一事業の際に零れ落ちた、浮かれ人と呼ばれた一群の末裔に当り、異郷の信仰を携えて各地を浮浪しつつ、海路陸路の喉頸の地に居を定め、歌舞と売色を兼ねて世過ぎとするアソビメでありました。アソビという本来の意味は、タマフリ及びタマシズメのわざのことです」

第二章「神婚秘儀の再生装置としての吉原(近世)」では、著者は〈隠者による演出〉として、吉原について以下のように述べています。

「江戸三座がそうであったように吉原も、官許であることに誇りを持ち、それに恥じないような様式を整えようと努めました彼らの手本としたのは平安朝の後宮の生活であったことは言うまでもなく、これこそは遊里の当事者たちに限らず、この国の人々の心を長く支配し続け、打ち続く戦乱の世の中でも決して忘れようとしなかった、ゆかしい夢であり、生きる上での理想でありました」

続けて、著者は以下のように述べています。

「かつて鎌倉の侍どもに王権が蹂躙されながらも、公家たちは失われた王朝の夢である大和魂を31字に詠み込みながら、色好みの伝統を粛々と守り続け、これが連歌となり、能となって、度重なる戦乱を潜り抜けて生き続けました。乱世の中でも、心ある人々の手により、大切に引き継がれながら、ついには関が原も乗り越えたところへ、吉原という名の、源氏物語を再現した舞台装置が、開拓期の江戸の町の土煙の中から突如迫り出し、黄金を積みさえすれば、誰でも光源氏を演じることが出来るようになったのですから、大名や旗本が白馬に乗って通いつめたのも無理はありません」

さらに続けて、著者は吉原について述べるのでした。

「このような賓客を迎える吉原では、遊女を王朝の姫君に近づけるべく、古典的な教養を与え、彼女たちの部屋を後宮の局に見立てて室礼を整えました。美しいだけが取り柄の女幸若舞の太夫たちが、いつの間に仕込まれたものか、茶、花、香の嗜みはもちろん、和歌に連歌、伊勢源氏を読み習い、琴棋書画にも親しむようになり、王朝の色好みの世界は元和以降の文治の世の色里に返り咲き、粋とか通という流行語に変換され、人々の心の花となったのです」

〈夜ごとのまつり 新吉原の儀式と古代の記憶〉として、著者は新吉原について、以下のように説明しています。

「官許から40年ほどを経た明暦3年(1657)、江戸城下の膨張に理由に、吉原は浅草裏へ移転を命じられました。いわゆる新吉原の始まりですが、この移転の交換条件として幕府側が出してきたのは吉原が念願としていた夜間の営業許可でした。これを境として吉原の遊びには古代以来のまつりの夜の印象が色濃く立ち込めて来ます。

もともと遊女を一箇所に集めるということ自体、後宮の仕組みが地下に降りてきたと いう意味で、長い日本の歴史の中でも画期的な出来事でありましたが、夜の世界でこれを再現出来るようになると、人々の心の奥底で、遠い昔の祭りの夜に神々を演じた記憶が瑞々しくよみがえって来るのは人情であったに違いありません」

また著者は、以下のように新吉原の「儀式性」に言及します。

「主賓に対して酒肴を勧め、丁重にもてなすありさまは、神職が神前に神饌をお供えするのと全く同じで、やがて主賓は揚屋に好みを告げ、この命を受けて揚屋は、指定の遊女屋に大神の来訪を知らせます。

これを待つ間、揚屋では大神を饗応するのですが、この後、大神一行は遊女屋へ繰り出し、またもや饗応を受けることは分っているのに、同じことを前もってするのは現代の私たちから見れば無駄なことのように思えますが、昔の人は同じことを繰り返すのが好きでした。というよりもこれも古代以来の信仰の形であったのでしょう。その証拠に、王朝における大饗という宮廷儀礼でも、本行事の前に広廂で小宴を張り、これを待膏と唱えたことが見えます。膏とは濃い酒のことです。

こうした座興を繋ぐものに幇間があり、大神が連れて来た江戸神に対して、吉原の土地に居着くという意味で地神と呼ばれていました。古代のまつりの中で、来訪神に服従を誓って鳥滸な振舞いをする土地の精霊と同じ役をつとめる男たちです」

新吉原ほど「風流」な場所はありませんでした。

「風流」について、著者は以下のように述べます。

「風流というのは、祭に臨んで神の依り来る目印を造花などで美しく飾るという意味で、中世から近世にかけては飾り立てた傘や山を中心に据え、唄や踊りに興じたものでした。風流の特徴として、飾るものも人々の衣装についても、とにかく派手であることに越したことは無く、その方が神の御意に適うと考えたのであり、都の祇園祭の派手などは、その典型です」

さらに、新吉原の儀式性、祝祭性について以下のように述べられています。

「遊女の迎えを受け入れた大神の一行は、この道中に合流し、彼女の家である遊女屋へ豊穣をもたらすために向かいます。遊女屋の座敷に大神一行が納まると、遊女の家来である新造や禿が茶を供し、引続いて銚子盃台に硯蓋が持ち出され、またしても神を迎えての饗応が始まります。儀式において同じことを繰り返すうちに、注釈が加えられ、また親身に感じられて来るのでしょう。ここで引き付けと呼ばれる客と遊女の盃ごとがあるのですが、神である客に対して、遊女が巫女の資格で臨んだことは言うまでもありません。相手が国主であろうが富豪であろうが、初めての客とは言葉さえ交わさず、盃も口をつける振りをするだけという、古代の巫女以来の拒否の型を見せるのです」

新吉原の「儀式」はまだ終わりではありません。著者は述べます。

「無言のまま引き付けの式を終えると、『お召しかえ』の声をきっかけに遊女は一旦引っ込み、今度は部屋着で現れますが、未だ客の側へも寄りません。客は遊女の家来である新造や禿、芸者を相手にひとしきり騒いで帰ります。初回の客が同じ遊女に逢うために再び訪ねることを裏を返すといい、この時から遊女は話をするようになり、ともに酒も酌み交わしますが、まだ共寝には至りません。神に扮した客が江戸から通うこと3度目で、巫女である遊女はようやく服従します。神と人との契約の記憶に基づき、客は遊女に馴染金を与え、遊女屋および揚屋に総花という祝儀を出しますが、これは古代における神から人への魂の分配が貨幣に形を変えたものです」

続けて、著者は以下のように述べています。

「この分配に与った側は返礼として、島台という蓬莱山を象った神の依り代を客に奉りますから、座敷の真ん中に置いて、銚子盃が持ち出され、神婚の固めが行われるのです。ちなみに島台は州浜とも呼び、王朝の大饗をはじめ祝言、歌合せなど、宴の際には欠かせないものでした。そこへ土地の精霊役である芸者末社が推参し、皆々乱入する形で座敷を賑やかし、2人の仲を羨むような軽口を叩きながらも、とどのつまりは寿いで見せるのも、古代以来のまつりの型でありました。

深更に及ぶ頃、推参した精霊どもは申し合わせたように退散し、座敷の喧騒も静まると、客と遊女は、錦の山のように積み上げられた夜具に入って、天上における神と巫女そのままの振舞いに及ぶのです」

さらに、新吉原の本質について、著者は以下のように明らかにします。

「客にとっての遊びの主意は遊女の身体そのものにあるのではなく、神々の振舞いを演じることが出来るという晴れがましさにあったわけですから、吉原という劇場が自ら構成演出をした神話劇を体験することは、この上ない悦びであったと想像されます。昔から日本人は、この世で自分たちが行っていることは、神々が天界でなさることの写しである、と考えていました。この考えに基づいて、宮廷の生活は営まれ、貴族もこれに倣い、やがて武士が台頭すると、平家も足利将軍も太閤も、ところどころに自分なりの好みは入れつつ、天界の神々に扮して振舞うことに熱中しました。

大嘗祭から大臣大饗へ、そして御成と呼び名は変えても、神祭・直会・饗宴という3部構成で、その中心を饗応、平たく言えば宴会に置かれたことは一貫して共通しておりました。神々の振舞いに憧れたのは権力者ばかりではありません。庶民も等しく、宴会の主賓となることを望み、年に1度のまつりの夜を心待ちにして、日常の退屈な労働に耐えました」

まことに、新吉原とは奇跡のような場所でした。著者は述べます。

「明暦3年の新吉原遊廓の創設は、1年中このような祭が行われる場所を、江戸の鬼門に出現させたという意味において、実に画期的なことだったのです。このおかげで国主や旗本御家人はもちろん、地下人である町人でも、貨幣さえ持って吉原に行けば、常時行われているまつりの主役である神に扮することが許され、大勢の取り巻きに祝福されながら、神の嫁たる美しい遊女に逢うという振舞いを演じることが出来たのですから、吉原が現実とは別の天地であると意識されたのは当然のことでした」

〈踊り子という白拍子の再来〉では、著者は以下のように歌舞伎の発生と「役者」および「芸者」という呼称について言及しています。

「かぶき芝居の始まりの頃には、芝居だけに出て狂言を演じるものを『役者』と呼び、諸方へ召されて舞や所作事を見せるのを『芸者』と呼びました。

やがて両者は同化してかぶき役者となったのですが、この幕内の呼称の印象があったのでしょうか、かぶき芝居の囃方や太夫が作った長唄や豊後系の江戸浄瑠璃を、宴席を通じて世間に紹介し、広く普及させる踊り子や茶屋女を、誰が言うともなしに芸者、あるいはシャと呼ぶようになりました」

〈吉原芸者 その成立の意味〉として、著者は「太夫」について述べます。

「聞くもゆかしい源氏名を持つ太夫が、最高位の巫女として君臨する為には、美貌と品格はもちろん、和歌俳諧に伊勢源氏等の古典の教養をはじめ、香花茶の道に、書画の才、また囲碁、双六に琴、三味線、鼓、太鼓、笛など諸芸に通じていなければなりませんでした。というのも、開設された当初の吉原へ通う遊客の中には、大神という尊称に相応しい貴人が多かった為で、彼らは自分の大和魂を試し、また磨くために現世における最高の女性に逢いに来るのですから、王朝の色好みの世界を再現しながら、神婚劇を演じる共演者としての太夫の勤めはなまなかなものでは無かったと想像されます」

著者は、〈まつりの日常化〉として、「粋」や「通」について述べます。

「遊びの場において、色情に耽溺せず、また無理に我慢することもなく、遊女の気持ちをよく推し量り、それに適った対応をすることが出来る平衡感覚を、関が原以降の上方の連歌俳諧師は『粋』と唱えて、色道の要諦であることを遊客に指南しました。これが王朝以来の大和魂による色好みの再現であることは言うまでもありません。西鶴が集大成した好色ものの世界は、『粋』を通して浮世を教えるという姿勢で貫かれています。これが時を経て江戸に下り、吉原で翻訳されて『通』と称されるようになりました」

第三章「町芸者の確立(幕末から明治へ)」では、現在まで続く花柳界の用語が説明されます。たとえば、「料理茶屋」について、著者は述べます。

「茶屋というのは文字通り、北山殿以来の茶の嗜みから派生した健築様式の名称で、言わば日常の営みとは別の次元の、風雅な営みをするための構えを持った建物とでも言いますか、優美で瀟洒な様式で造られた桂離宮が、桂の御茶屋と呼ばれていたと言えば、分りが早いかと思います。しかし、いくら贅を尽くしても、茶屋小屋というくらいですから、もとは非日常の催しの際に用いる臨時の装置であったと想像されます。神を迎えて饗応し、神が満足して帰っていけば、その装置は解体するというのが、本来の形のようです。江戸時代になると、芝居茶屋をはじめ、水茶屋、出合茶屋、待合茶屋、陰間茶屋など、用途に応じて各種の茶屋が現れますが、どれも饗応の為の施設です」

また、「祝儀」について、著者は以下のように述べています。

「祝儀については、明治の半ば頃までは、柳北が遊んだ江戸以来の慣習のまま続いて、客の気分が好ければ、一座の中の老妓であるとか、頭株の女中に直接渡し、これを受け取った老妓なり女中は居並ぶ芸者たちに、『頂戴しましたよ』に披露すると、『有難う存じます』と客に礼を言うという作法で、これを『襟を見せる』と言いました。お辞儀をすると、手入れの行き届いた芸者の襟足が白く覗くという意味です。

そして宴会がお開きになると、祝儀を預かった老妓なり女中が一座の芸者に頭割りで分配したものでしたが、日露戦争後の好況時代になると、往時の吉原の風儀であった『紙花』が明治の新橋の座敷によみがえり、客が懐紙に金額を書けば、これが手形のように見なされ、渡された芸者は後で帳場で立替えて貰うようになりました」

この一文には、著者の誤解(勘違い)があるように思います。なぜなら、日露戦争中は特需がありましたが、戦後の景気は、第一次世界大戦によって回復するまで「戦後恐慌」と呼ばれるほど低迷していたからです。

第四章「帝都の花(明治)」では、〈待合政治〉として、著者は述べます。

「客に席を貸すというのが待合の商売ですから、内密な打ち合わせや商談に使われるというのが建前です。ですから酒の良いのは置いていますが、料理人は置かないのが普通で、客から要望があれば、外の仕出し屋から取り寄せることになります。芸者も要望があれば呼ぶことが出来ます。

新橋の浜の家がその発祥でしたから、この界隈には瓢屋や田中屋といった規模の大きな待合が開店し、伊藤博文、桂太郎などが天下の政事を謀り、また調整する場として盛んに出入りするようになりました。在野の側はこれを苦々しく思い、徳富蘇峰は待合政治と揶揄しました」

わたしは東京に行くと、仕事の関係でよく新橋を訪れます。

著者は、新橋演舞場の支配人を長年務めていました。

〈新橋の興隆〉として、著者は以下のように述べています。

「明治期の新橋では主に三井系の紳士たちが、茶というものを中心に据えた遊びに打ち興じながら大和魂を大いに発揮しましたから、これに仕える新橋芸者たちの趣味教養は深まり、また見識も高くなり、余所土地から見れば鼻持ちならぬ妓風となりましたが、またそれくらいの貫目がなければ務まらないほどの客筋を持っていたのが、新橋であったのです」

続けて、著者は以下のように述べています。

「当時は益田鈍翁、馬越化生、朝吹柴庵、藤原暁雲、高橋箒庵などの三井系の財界茶人が、男子の面目に掛けて獲得した名物茶器や書画の類を披露する茶会を、新橋の料理屋や待合で盛んに開きましたから、主人や女将に茶帛花鋏の嗜みが必要とされたのはもちろん、芸者たちも道具の扱いに心得が無ければ、このような席は務まらず、いかに美形であっても一流とは認められませんでした。また、三井家をはじめ、財閥や華族の邸宅で開かれる茶会に呼ばれることも頻繁で、これを屋敷行きと称しました」

続けて、明治の財界茶会について、著者は述べます。

「このような茶会では、高名な美術商が詰を務めることが多く、芸者にも道具の扱い方を指導しながら由来も教えますから、彼女たちは自然と目利きにもなり、また上流に交ることにも馴れ、氏より育ちの例えの通り、どこへ出ても恥ずかしくないような教養と度胸が身に付いて、そのうちには貴紳の中を胡蝶が舞うように自在に泳ぐ術を呑み込むところは、明治の新橋芸者もさすがに仙洞に推参した白拍子の流れの末でありました」

さらに、著者は以下のような新橋興隆のエピソードを披露します。

「明治の三井系の紳士たちが茶の道に深く心を注ぐようになったきっかけは、維新後に三井家の蔵を検めた際に発見した茶道具に、投機の可能性を見出したことにあるらしいのですが、それで武家の扶持を離れて瀕死の態であった茶家が息を吹き返し、茶の道が旧藩時代に増して隆盛になったのであれば祝着です。

いわゆる文化というものは、あり余った金の上にしか咲きません。そして、その金がどんな経路を辿ったものかなど、金というもの自体が仮のものである以上、何の問題にもなりません。新橋の花柳界は、幕末維新の動乱で世に躍り出た元勲たちの寵を得て沸き起こり、それに伴って通うようになった政商の金の力と教養の教えの恵みを受けて形を整えました。そして、日清、日露の両大戦の景気によって規模を拡大し、安政以来の遺風を誇る柳橋を凌いで、東都第一の花柳界となったのです」

第五章「菩薩を凌駕する迦陵頻伽」では、〈娼妓の権利と芸妓の領分〉として、著者は以下のように述べています。

「発生時から現在に至るまで、芸者という稼業は客に身体を許すことは断じて禁じられています。そうは言っても、客に呼ばれて、酒の相手をしながら芸を披露する間には、どうしても古代のまつりの夜の記憶が無意識によみがえってきますが、この神と巫女との恋にも似た気分がほのめいてくる、そこまでが芸者の務めなのです。

また客の側にも、この境に遊ぶことこそ、色の道の好き心であり、その先へ踏み込めば後味も悪く、話も面倒になると敬遠するのが本当で、こうした花柳界における客と芸者の応酬は、いかにも日本人らしい姿を見ることが出来ると、私などは思うのです」

第六章「名妓と不見転の文化(大正~昭和戦前)」では、〈成金時代〉として、著者は「水揚げ」について述べています。

「水揚げも近代以降は花柳界ばかりの風儀となりましたが、古代以来の信仰生活を守る草深い村々などでは、生娘が村の若者と結婚する前に執り行なわなければならない、成女の為の大切な儀式として長く記憶されたものでした。というのは、娘というのはその家の神の所有物ですから、村の若者が神のものに手を触れては穢れを招いて罪となります。そこで、神の代理人である人物が、先ずその娘と逢うことで神の所有から解放してやり、そこで初めて村の若者と結婚できたのです。このような初夜権を持つのは、多くは村の神主や有力者でありました。

この本義は忘れても、信仰の記憶が無意識の中にも働いたのか、近代以降の花柳界は水揚げを続けていましたが、もはや金儲けの仕組みとしか思っていませんから、欲深い芸者屋の中には、2度も3度も水揚げさせるということも珍しいことではありませんでしたし、もともと日本人の考える処女性というのは身体的なものではなく、あくまで信仰に基づいた形式上のものでしたから、こうした事も当然出て来るわけです」

ここで「初夜権」という表現が出てきますが、民俗学的見地から初夜権について研究した中山太郎は西洋的制度としての「初夜権」と日本での「初夜権に類似する古代の慣習」について、明確に異なると述べています。ですから、この文脈での「初夜権」という言葉は不適のように思われます

著者は、カフェー文化についても言及しています。

〈大阪式カフェー〉として、以下のように述べます。

「カフェーは花柳界と違って、先ず予約をする面倒がなく、通りすがりにふらりと入り、かねて馴染みの女給だろうが、店内で見かけて興味をそそる女給だろうが、指名すれば自分の傍らに呼ぶことが出来、芸者と違って玉代を必要としません。その女給が気に入れば、チップを与えれば好いのです。しかも女給へのチップは客の任意ですから、自分で飲み食いしたものに対してだけ料金を済ませ、酒の相手をさせた女給には無報酬のままで店を出ることも勝手という、これまでにない簡易と安価なサービスです。また花柳界の座敷のような仕切られた空間とは違い、同じフロアーにそれぞれの椅子席が設けられ、ジャズや流行歌の流れる中、他の客や女給の動きも見渡すことが出来るという、新味の放蕩気分が、当時の若い文士やサラリーマンたちにいかに歓迎されたかということは容易に想像されます」

第八章「東京の替り目」では、〈忘れられた記憶〉として、著者は述べます。

「最近は、晴れがましいということをあまり聞かなくなりましたが、たまには晴れがましさを味わう機会がないと、何のために日本に生まれてきたのか分からないと、私などは思います。 しめやかに水の打たれた露地も清々しい料亭の門を潜り、広い式台を上がって、女将の辞儀を受けながら、女中に案内されて立派な構えの座敷へ入る時の気分など、馬鹿にしたものではありませんし、大観や栖鳳の掛け軸を背負って、芸者の余興を鷹揚に眺める心持は、ちょっとほかにはないものです。

現代の日本人は、何かの役を演じることが少ないと言いますか、もしかしたらすっかり忘れてしまったのではないかと思う時があります。やはり、おりおりは神に扮してみたり、神の嫁を演じることは必要であるように思われます。ひとというものは先ず何かに扮して、外側から作って行かないと、中身を充実させることは、なかなか難しいのではないでしようか」

これは素晴らしい卓見であると思います。

わたしは、この著者の考え方に深く共感します。

結び「宴の祭司と巫女」では、〈客の役〉として、著者は述べます。

「動機は何であれ、ひとというものは一途に打ち込む内に、趣味の境地に入っていくものですし、趣味となれば自ずから人格に奥行きを持たせるようになります。賢い財界人たちは、こうした人生の理も知った上で、茶を嗜み、社交の具として活用しましたが、こと道具の獲得となると、金持ちになるだけの、持ち前の闘争心を剥き出しにして競い合いました。三井家や住友家の蔵は江戸時代からの持ち越しながら、静嘉堂文庫美術館、大倉集古館、根津美術館、畠山記念館、野村美術館、逸翁美術館などに収められた名品の数々は、明治以降の財界茶人の夢の跡です。

こうした資本家とは異なり、敗戦後の財界人の多くは、大企業の経営者といえども俸給生活者となりましたから、旧大名家の重宝を我が物にするような、豪儀な振舞いは出来なくなりました。筋の通った美術館を残した五島慶太や出光佐三あたりが、財界茶人の豪奢を見せた最後の大物ではなかったかと思われます」

花柳界における真の客は「旦那」と呼ばれます。著者は述べます。

「上等の旦那というものは、色欲だけで芸者の世話をするのではなく、あくまで花柳界の客としての地位保全の目的で、長年にわたって同じ芸者の生活万端の面倒を見ていたということになります。世話になる芸者のほうでも、自分から旦那を選ぶなどということはある筈もなく、出先の女将の紹介で取り決められた旦那を一生頼みに思って、稼業を続けるのが、ごく当り前のことでした。この点は、結婚する前は夫になる男の顔も知らず、従って好きも嫌いも無く、一緒に暮らすようになった後に、努めて惚れるように心掛けた敗戦前までの一般の婦人たちと同じです」

続けて、著者は「旦那」と「芸者」について以下のように述べます。

「旦那になるべき客と、出先の女将との間で話が成立すると、その出先の座敷で祝言の形式で盃ごとをし、同じ芸者屋の抱えや、土地の主だった芸者も招かれ、旦那から引き出物が出ます。これを旦那披露目といい、これ以後、その芸者には然るべき旦那があるということで、出先の側も気を遣い、その旦那の来る日はその芸者を他の座敷には出さないなど、旦那の格によって優遇されました。また金銭の面でも、旦那はその芸者へ1軒時たせて月々の仕送りをするのはもちろん、お淩いや衣装など臨時の出費も少なくなく、また元の抱え主である芸者屋にも盆暮れには反物を届けるなど、よほど甲斐性のある客でなければ旦那になることは難しく、なればこそ一流の芸者を世話をするということが花柳界の中での信用ともなり、客同士の中でも一目置かれたのでした」

〈客の役〉について述べた後、著者は〈芸者の役〉について述べます。

「花柳界というものは、男が遊びに行くというよりも、戦いに行くところです。利害の無い、仲間内の集まりで料亭を使うことは、数から言えば珍しく、大半の客は接待で使うのですから、それこそ真剣勝負です。自分の意志を相手に通すことが出来るか否かの肚芸と、具体的な駆け引きが、大広間の大一座のなかで華々しく繰り広げられることもあれば、離れの小間で密やかに交わされることもあります。そのどちらの場合も、上等のスーツに包まれた胸の内は、お互いに血まみれでしょうし、余裕ある微笑を浮かべながらも、狡知を駆使して、舌鋒に毒を込めたり、あるいは蜜を絡めたりもします。一流の花柳界では、こうした勝負の結果が、後日のニュースで流れ、その席に侍していた芸者が、あのときのあの話かと、そうなってはじめて心付くというようなことも珍しくはありません」

また、芸者という稀有な存在について、著者は以下のように述べます。

「古代以来の天子が、多くの有能な巫女を後宮に集め、国を平らかに治めた伝統は生きているのです。その時々の状況を融通無碑な見方で計り、入り組んだ諸問題を美しく見事に取捌く能力を大和魂と呼び、この能力を備えた者でなければ、有能な巫女を引き寄せることは出来ず、したがって良き宴の祭主となることは叶わないと、王朝の紳士たちは考えたのですが、これが現代に表れるときには、接待における交渉が上手く運び、紳士としての信用と威厳が備わり、その結果、政財界で所を得ることが出来る、ということになります。このように料亭の座敷を使う接待は、大小にかかわらず、儀式にほかなりませんから、その式次第と演出を充分に心得て、相手の魂を取り込んだ者が、明治以来の日本を動かして来たのです」

さらに、著者は以下のように述べています。

「大小取り混ぜて、法律や制度が変化した今となっては、神に扮する特権を男性に限定する必然はすでに無くなっております。当り前のことのようですが、紳士淑女の双方が、社交や接待に使う場として花柳界を選ぶようになった時に、市中の宴にも新たな洗練が重ねられ、厚みが加わり、神代の記憶が次代にも瑞々しく引き継がれて行くものと信じます」

そして、この画期的な日本文化論である本書の最後に、著者は以下のように述べるのでした。

「これまで花柳界に遠かった多くの人々は、式も作法も知らないという怖れから、座敷での宴会を敬遠しがちですが、そこには芸者という、何もかも心得て、客に決して恥を搔かせるようなことはしない、見事な女性たちが控えていますから、安心して神々に扮して闘争し、また擬似的な恋を語らい、芸に心を遊ばせ、風雅に心を澄ませることが出来ます。自由に見えて、束縛の多い現代の日本に生きる紳士淑女にとって、聞き上手で、所作の美しい芸者ほど、一夕の友に相応しい相手はいないでしょう。もうそろそろ、世間も花柳界も、お互いの偏見や誤解を改める頃であると思います」

「あとがき」で、著者は芸者について以下のように述べます。

「看護師と教師と女工、あとは女中になるか、髪結い、針仕事でわずかな手間賃を稼ぐしか、女性の職業というものがなかった時代に、並の男では敵わぬほどの税金を納めていたのは芸者だけであったという事実は、彼女たちが経済的に自立しうる数少ない女性たちであったことを表しており、賤業婦として社会に虐げられるばかりの気の毒な身の上だったという1つの型には嵌められないことに気付いたのである」

これは「芸者の思想」とでもいうべきものかもしれません。

「あらゆる職業には意味と価値がある」と信じているわたしにとって、これは心に沁みる一文でした。世間から「賤業」と思われている仕事ほど、じつは「聖業」であることが多いのです。