- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2017.07.14

「ホリエモン」こと実業家の堀江貴文氏が、ヒトラーを連想させるTシャツを着てNHKに出演したことが問題になりました。NHKは番組内で「不快な思いを抱かれた方にはお詫び申し上げます」と謝罪しましたが、欧米のみならず、日本においても、ヒトラーやナチスはタブー中のタブーのようです。

『卍とハーケンクロイツ』中田顕實著(現代書館)を読みました。

本書の存在は、愛読していた某ブログで知りました。

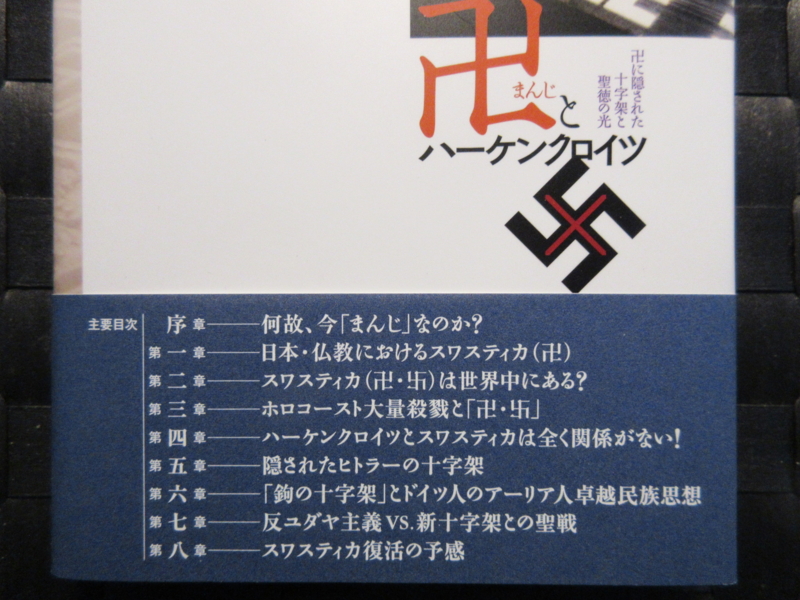

「卍に隠された十字架と聖徳の光」というサブタイトルがついています。

著者は1961年3月11日大阪府茨木市生まれ、龍谷大学卒のニューヨーク在住の浄土真宗・僧侶です。ニューヨーク仏教連盟前会長、ニューヨーク本願寺仏教会前住職、現在はニューヨーク・インターフェイス・センター副会長、ニューヨーク市警察コミュニティ・リエーゾン、コロンビア大学宗教アドバイザーなどを務めています。

本書の帯

本書の帯

表紙カバーには「卍」と「卐」のマークが大きく描かれ、帯には「卍(まんじ)と卐(ハーケンクロイツ)は同じなのか、どう違うのか?」と大書され、続いて「その起源と世界中の分布、卍に対する人々の感じ方を調べ、聖なる卍への誤解を解き、卍の復活を目指す」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はじめに」

序章 何故、今「まんじ」なのか?

第一章 日本・仏教におけるスワティカ(卍)

第二章 スワティカ(卍・卐)は世界中にある?

第三章 ホロコースト大量殺戮と「卍・卐」

第四章 ハーケンクロイツとスワティカは全く関係がない!

第五章 隠されたヒトラーの十字架

第六章 「鉤の十字架」とドイツ人のアーリア人卓越民族思想

第七章 反ユダヤ主義vs.新十字架との聖戦

第八章 スワティカ復活の予感

「おわりに」

「参考資料・参考文献」

「はじめに」で、著者は以下のように述べています。

「すべては問いから始まる。その問いを突き詰めて考えていく時、そこに様々な発見があるものなのだ。一つの問いを様々な角度で見直してみる。今までの研究を知ることももちろん大切だ。それだけならわざわざ本を出す必要がない。紙の無駄、資源の無駄、読者の時間をも無駄にしてしまう。しかし、今までの研究では明らかになっていなかったことやそれをさらに進めて、新たな真相があるならば、それは人類にとっても大切な資料となり、時間を使う価値のあるものとなる」

また著者は、本書について以下のように述べます。

「本書は、歴史的、言語学的、文化的、宗教的にグローバルな卍・卐の世界を今までの研究とは違った角度からアプローチしており、決して読者の時間を無駄にすることはない。実際、私が研究をはじめて驚いたのは、その広がりと深みだ。あまりに広がりすぎて、思い切って切り捨てた部分も沢山ある。このあたりも本書を読んで頂くと私の言っている意味が分かっていただけると思う」

序章「何故、今『卍』なのか?」の冒頭を、著者はこう書きだしています。

「アメリカやヨーロッパに住んだことのある人なら、おそらく一度は「卍・卐」のマークの洗礼に遇っているだろう。日本やアジアではまず問題にならないが、西洋社会でこれを知らないと痛い目をみる。英語ではSwastika(スワスティカ)と言うが、卍・卐のマークやこの言葉を口にした途端に、軽蔑の目で見られたり、中には怒りだす人もいる。普段はリベラルで進歩的な感じの西洋人でも、このシンボルに対しては受け入れられないという人も多い。逆に普段、非常に保守的なユダヤ人であっても、それは面白いと興味を持つ人もいる。一般的に、この卍・卐はヒトラーとの関わりにより、否定的な意味に見られているのは確かであり、私も電車などの公共の場では卍・卐のシンボルが入っている表紙の本などはとても読むことができない。図書館でさえ卍・卐やヒトラーのことを調べているというだけで変な視線を感じたことはよくあった」

本書の口絵写真

また、「(一)何故、まんじ(卍)を選んだか」で、著者は述べます。

「一般の人ならまだしも、専門家が東洋の卍・卐を知らないということに私は不快感を覚えるとともに、この無知な状況を変える必要があると感じた。

『ユニバーサルな邪悪のシンボル』という考えに驚き、何千年もの歴史を持つ吉祥、万徳、幸運、また寺院を表す卍を冒瀆する言葉であろうとも思った。日本の卍はお寺を表す記号でもあるので、仏教自体が否定されたような感じもした。『25年間、ユダヤ人を傷つけてはならないという認識の上で、卍については何も言わずにきたが、やはり誰かが口を開かねばならない時が来たようだ。無知をそのままにしておくことはよくない』と直感した。この体験が卍・卐研究のきっかけとなったのであった」

本書の口絵写真

「(三)ホロコーストとの出逢い」では、著者は以下のように述べています。

「この国(アメリカ)ではホロコーストというとタブーで暗いイメージがあったが、彼らの話しはオープンで辛い体験でもそれを話そうという積極的な態度は、私の持っていたイメージを変えた。彼らも被曝者の方と同じように、自分と同じ苦しい体験を他の誰にも経験させてはいけないという理由からその体験を語り続ける必要があると説明した。原爆もホロコーストも以前はタブーとして扱われた過去を持つ(現在もそうかも知れない)が、タブーは『臭いものに蓋をする』のではなく、蓋を取り、臭いものを隠さず公開することにより、本当に乗り越えることができるのである。だからこそ、アメリカやヨーロッパにおける卍・卐についても『タブー』として蓋をするのではなく、見つめ直し、それを公開していくことが必要であると私は考えるようになった」

本書の口絵写真

「(四)タブーを乗り越えて」では、著者は以下のように述べます。

「タブーの蓋を取るということは、簡単に言えば、スワスティカについて知らせる機会、話し合う機会を多く持つことである。卍・卐が人類史上において広く深い意味のあるシンボルであることを知らせ、それが対話、ダイアログを生み出す。そこから卐がヒトラーによってどう利用され、ホロコーストの惨事を引き起こしたのかという論議にも繋がっていくだろう。それが、ホロコーストを語り、同時に大量殺人を二度と繰り返さないようにする意味だと考えている。西洋・東洋の両社会において卍・卐の正確な情報が提供され、正しく認識されていくことが肝要なのである」

著者によれば、ヒロシマが怒りや憎しみや破壊ではなく、「平和」を意味する言葉になったように、スワスティカが人類の近い将来において、否定的な悪のシンボルではなく、癒しや善のシンボルとして認識されたことを願いつつ、本書を著したそうです。

「(五)ユダヤ人、日本人でなく、同じ人類として」では、著者は述べます。

「ヒトラーは私たちの外にいるのではなく、私たち一人ひとりに内在し、誰もがヒトラーになる可能性を持っている。『ある日、ヒトラーが私の中にいることを発見した』とは、虐げられた子供たちの救援活動を始めた時にマザー・テレサが言った言葉である。私たち一人ひとりが内に持っている怒り、憎しみ、差別の心を認識する中に、はじめて内なる平和、平穏を見いだすことができる。誰が悪人であるかを認定することにより、自分の中に邪悪で凶暴なモンスターが潜んでいることを知ることがもっとも大切なのである」

第一章「日本・仏教におけるスワティカ(卍)」の「(一)私には見えなかった『卍』」では、著者は以下のように述べています。

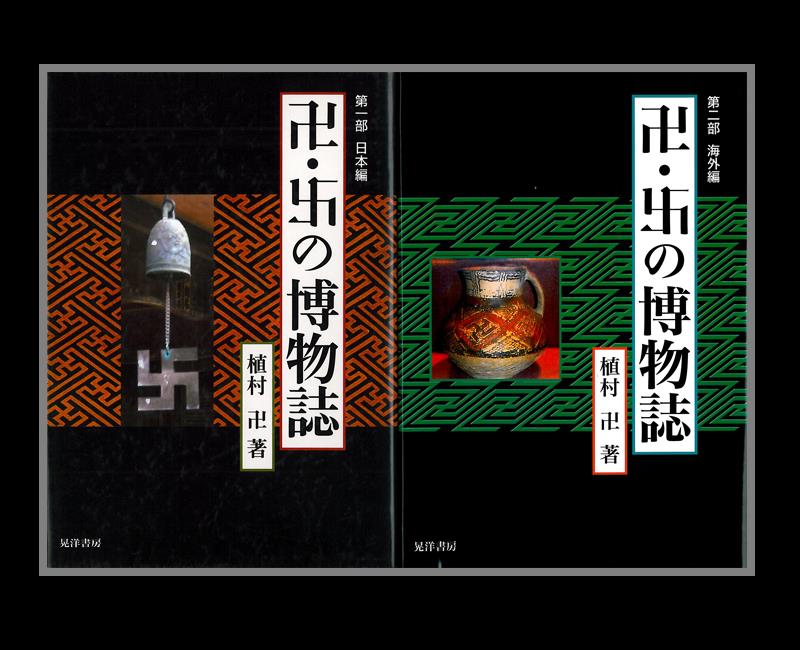

「ある時、1冊の本が私の目にとまった。どうも著者の名前が芸名、あるいはペンネームのようなので、内容についても半信半疑であったが、著者名は「植村卍」といい、本名とは思えないような名前であった。本の名前は『卍・卐の博物誌』(上・下2巻)というタイトルで、とにかく手に取って開いてみるしかなかった。その内容は学術的なもので、日本はもちろん、世界の卍・卐について緻密に調べられていた。

植村氏の博物誌の第1巻は日本の卍について論じ、第2巻は日本以外の外国の卍・卐について論じている。植村氏の基本となるインフォメーションは1894年にトーマス・ウィルソンが著した『スワスティカ、最初期のシンボルとその変遷 Swastika:the Earliest known Symbol and its Migrations』であった。これは植村氏に限らず、英語で書かれた本なども、20世紀までの世界におけるスワスティカの研究はウィルソンの研究をベースにしているものが多い」

わたしも『卍・卐の博物誌』(上・下2巻)をアマゾンで購入し、一読しましたが、比類ないユニークな研究書であると思いました。本書『卍とハーケンクロイツ』の最大の参考文献であり、その内容のほとんどを『卍・卐の博物誌』に負っていると言っても過言ではないでしょう。著者は「(二)日本でのリサーチ」で、植村卍氏について以下のように述べています。

「彼の名前の「卍」はペンネームではなく、生まれた時に、両親がつけた名前だそうで、自分の名前の由来を知りたいというところから、卍に対する研究が始まったという。植村は仏教学者ではなく、哲学の教授であり、ユダヤ教哲学を専門としている」

「(1)『卍』のあるお寺」として、著者は以下のように述べます。

「日本で最も卍が多いお寺は『牛にひかれて善光寺参り』という諺でも有名な長野県の善光寺である。長野の善光寺は日本の歴史上にあって重要な仏教寺院であるのはいうまでもない。西洋社会では1998年の長野オリンピックの際に、中国の仏教国であるチベット侵攻に抗議した善光寺の僧侶たちが聖火出発を拒否したことでも知られるようになった。もし、当時、善光寺から聖火が始まっていたら、卍が世界的にも大きな話題になっていたことであろう」

また、著者は「卍」について、以下のように述べています。

「仏教は『卍』で神道は『鳥居』のマークと普通分けて考えるが、実際には卍が使われている神社も多い。卍が多く使われている神社は東京の文京区にある根津神社、吉田松陰を奉った松陰神社、長野県長野市の戸隠神社などである。本地垂迹説により、仏、菩薩の権現としての神々(例えば根津権現)が奉られる神社に卍が使われている。これは神仏習合の時代からの影響と考えられる。また、家紋との関わりにより、卍が使われている神社(長州藩吉田家の家紋、戸隠神社の紋)もある」

続いて、「(2)日本のいろいろな『卍』パターン」として、著者は述べます。

「1999年12月にはポケモン・カードの1つに卍があることがわかり、カードは日本のみで販売されていたものであったが、たまたま外国に流出し大きな論争になった。このポケモン騒動がきっかけで、植村氏は『卍・卐の博物誌』を著したと言う。この騒動には西洋中心の見方が反映されている。その論点は東洋の卍を全く認めない内容となっている。AP通信によると、任天堂は謝罪をしているが、それに対して『我々は侮辱的な意味のないことは認めるが、製品は世界中に簡単に流通する。・・・・・・アジア圏に限るということがもっと問題を大きくする』というコメントをしている。言い換えれば、アジアでも卍を使うことが大きな問題であるということである。世界はユダヤ人のためにあるのでもないし、自分中心の押しつけがましい論理は、白人至上主義の考え方と変わらないようにすら感じられる。これも正しい知識が欠如していることが原因であろうと思われる」

「(四)日本語の『卍』の意味」では、著者は以下のように述べます。

「どの定義をみても卍はすべて吉祥、万徳などの良い意味であり、邪悪な意味はどこにもない。吉祥とは『めでたい兆し』であり、いわゆる大吉、幸運を意味する。万徳というのは『いろいろな功徳がある』ということで、卍は幸せになるエキスが詰まったシンボルということになる。

卍はサンスクリットの吉祥・万徳を意味するスワスティカ svastikaという言葉に由来し、インドのヴィシュヌ神と関係の深いことがわかる。インド発祥の卍は仏教伝来とともに日本に伝わり、仏教文化、日本文化にとけ込み、日常生活の中にも浸透していったことで、日本では仏教と深い関わりがある。卍はお寺の記号となった」

「(五)仏教経典における『卍』の意味」では、著者は「仏の功徳、吉祥としての『卍』」として以下のように述べます。

「卍は一切の善なる真理であり、教えの根本である。世間で悪行を行う者が半人であり、善行を行うものが満人であると喩えて説かれる。半端でなく、欠けることのない、すべての善良なる真理の教えに満ちあふれたシンボルが卍なのである。このように卍は仏の最高の功徳を表し、吉祥、福徳、幸運、善良という意味になる。この上ない智慧と慈悲の満たされた真理をさとった仏のシンボルこそが卍である」

また、「『卍』は光の源を表す」として、以下のように述べています。

「卍・卐の起源は太陽であるとされており、太陽は人類にとって最も大切な光である。仏教においての光は智慧であり、慈悲であるが、それは卍から放たれると言われる」

「卍・卐は太陽を崇める信仰、いわゆる太陽信仰からきた神聖なシンボルと理解されるのである。仏の卍が光の源であるという意味の中に、卍の起源との深い関わりを見ることができる。仏教で光とは迷いの暗闇を破る智慧の光、あるいはすべてを照らす慈悲の光を意味し、具体的には仏の言葉、仏の教えが光で表現されるのである。『光』という漢字が『卍』に似た形をしているのも面白い」

まとめると、仏教経典における「卍」の意味には以下の7つがあります。

1 三十二相の一つとしての「卍」

2 八十種好、八十随形好の一つとしての「卍」

3 仏の功徳、吉祥としての「卍」

4 大人の相としての「卍」

5 「卍」は光の源を表す

6 「卍」は仏心に比べられる

7 阿弥陀如来の菩提樹を荘厳する旗印としての「卍」

「(六)仏教の『卍』は本来、右旋回?」では、著者は述べます。

「仏教のスワスティカは経典によると右旋回とあるが、現在、普通は左旋回が仏教のスタンダードになっている。仏教の左旋回の卍は日本だけでなく、チベット、中国、韓国、ベトナムなどのすべて仏教に共通している。

『仏教大辞典』(富山書房)によると、中国では六三九年の則天武后時代に左旋回の卍が正式な漢字となり、その後、左旋回が定着したという。当時の中国仏教の影響力は非常に大きかったのである。仏教経典によるならば、ヒンズー教やジャイナ教のように、仏教も右旋回のまんじ、すなわち卐が使われるべきものであろう。『華厳経』に『得如卐字髪螺文右旋髪』とあり、右旋回の髪毛が卐字になっている。ナチスの使った卐は『逆まんじ』という表現で、邪悪な意味で使われたことがあるが、実際は『卐』の方が本来なので、正確には現在の仏教が『逆まんじ』ということになるのだろう。ヒトラーに関しても、吉祥の意味の卐をドイツ復興のための幸福の意味で採用したと考えるべきである」

第二章「スワティカ(卍・卐)は世界中にある?」の冒頭を「卍・卐は仏教だけのシンボルではなく、実は世界各地で使用されてきたシンボルである。それも仏教、ヒンズー教、ジャイナ教といった東洋の宗教だけでなく、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教などでもそのシンボルは使用された歴史がある」と書きだした上で、著者は以下のように述べています。

「まず、西洋人の卍・卐に関する理解ということで、J.C.クーパーの『世界シンボル辞典』を見てみると、そこには、『まんじは”吉祥萬徳の集まり”。まんじは、”万”という漢字の原型である。縁飾りに用いられたまんじは、萬字、一万の物事あるいは連続体、すなわち始めも終わりもない無限の持続。生命の無限の甦り、永遠を示す。まんじはまた完全、法に従った動き、長寿、祝福、吉兆、善意を象徴する。まんじは雷文でもある。青色のまんじは天界に属する無限の徳、赤色まんじは仏心に宿る無限の聖徳、黄色は無限の繁栄、緑は農耕生活における無限の徳を表す。右まんじは陽、左まんじは陰である』と言われ、もともとの卍・卐を東洋のものと解釈していることがわかる」

「(一)世界的な『卍・卐』」では、著者は以下のように述べています。

「古代に遡る様々な卍・卐が東洋、西洋を問わずに発見されているが、それはいずれも否定的な意味ではなく、ポジティブで善良な意味で使われていると考えられる。世界のスワスティカを知ると、西洋社会でナチスや白人至上主義といった近年に起こった偏狭な卐に比べて、卍・卐が人類歴史上において、数千年の長い歴史にわたり、また国境を越えた広い範囲で使われてきたかがわかる。

トーマス・ウィルソン Thomas Wilsonの著した『スワスティカ、最初期のシンボルとその変遷 Swastika:the Earliest Known Symbol and its Migrations』(1894年)には、世界中の様々な文化から詳しく卍・卐の歴史、意味などを調査し、その結果が報告されている」

続けて、著者は以下のように述べています。

「卐がヒトラーに盗用され、汚される以前にこの調査は行われたもので、世界的な規模での権威あるスワスティカ研究と言える。西洋における卍・卐に関わる研究をする際の基本的な資料がそこにある。ウィルソンによると、卍・卐は世界で最も古く、幸運・吉祥を表す普遍的なシンボルであり、それは史前にまで遡ると考えられる。多くの古代遺跡にも見られ、仏教、ジャイナ教、ヒンズー教といった東洋の宗教、東洋の国々では数千年にわたって使用されているシンボルである。第2次世界大戦までは南北アメリカ大陸のインディアンたちもこのシンボルを使用してきた。ムー、マヤ、アステカ、インカといった古代文明にも見られる。ヨーロッパでは、トロイの遺跡を含むローマ、ギリシャで発見されている。アフリカ大陸でも同様である」

「(三)『卍・卐』の起源」では、著者は以下のように述べています。

「なぜ卍・卐が吉祥、幸福の意味になるのだろうか。卍・卐の形は何を表すのであろうか。卍・卐の起源に関する問いである。ミュラーは『卐のしるしは何故吉祥の意味をもっていたのか、また何故サンスクリットでは、卐をSvastikaと呼んでいるのか。・・・・・・ここに、私が考えるに、右回りのSvastikaはもともと太陽のシンボルであり、多分、春期の太陽である、というとても明確な兆候がある。・・・・・・よって、光、命、健やか、富みの自然なシンボルである。古代の神話には太陽は循環として表されるのはよく知られている』と説明している」

「(四)諸宗教における『卍・卐』」では、ヒンズー教、ジャイナ教、ユダヤ教に続いて、キリスト教について、著者は以下のように述べます。

「多くの人はキリスト教の宗教的シンボルとして現在の十字架を見るが、紀元前六世紀までは十字架は正式なキリスト教のシンボルとしては採用されていなかった。その起源は定かではないが、卍・卐は十字架よりも古いキリスト教のシンボルの一つであった。卍・卐のマークは、紀元後1世紀、2世紀頃には、世界の力として救世主キリストを表明する地下墓地によく使用されていた」

また、ゾロアズター教について、著者は以下のように述べます。

「卍・卐は古代ペルシャのゾロアスター教でも見られる。そこでは卍・卐は循環する太陽、生命を与える火の源、無限の創造を表すとされる。考古学調査はゾロアスター教の教えが、原始的コレズミアンの宗教概念である火と自然要素のカルトとのつながりを示している。ウズベキスタン西部、ホラズム州にあるタシュ・ハウリ宮殿の柱は基盤に卐が見られる。多くの学者は中央アジアの古代ホラズムはゾロアスター教とその予言者であるザラスシュトラの発生地であるとしている」

「(五)北アメリカにおける『卍・卐』」では、「(1)アメリカ・インディアンの『卍・卐』」として、著者は以下のように述べています。

「アメリカン・インディアンにおいては、卍・卐の意味は部族によって異なるようである。アリゾナ州、ユタ州、ニュー・メキシコ州のナバホ・インディアンは卍・卐を治療、癒やしの聖なるシンボルと見ており、砂絵の形式で宗教的儀礼のみに卍・卐は使用されると報告されている。ナバホ族では卍・卐はワーリング・ログ(「回転するもの」の意味)と呼ばれている。

ホピ族について調査をしているフランク・ウォーターによると、アリゾナ東北部に住むホピ部族は先祖のホピの土地を中心として、ホピ族が四方に歩き回っている姿として卍・卐を見ている。卍・卐はホピ族の人々が移住して来たルートを描写している。

ウィリアム・マンズは、戦前の西洋では卍・卐のマークがナチスと全く関係なく、すべてが幸運と関係していると述べている」

また、著者は以下のようにも述べています。

「19世紀末からの西洋での発掘により、卍・卐の人気が高まっていたが、その状況は第2次世界大戦に入り、急速に変わっていった。ナチス・ドイツの「卐」国旗使用のため、卐を使用することはアメリカの敵国となったドイツを支援する意味となったのである。言い換えれば、アメリカに忠誠を誓うということは、ドイツの旗印である卐を放棄することであった。その結果、1940年にヒトラー独裁政権に対応して、アメリカ・インディアンのナバホ族、パパゴ族、アパッチ族、ホピ族が集まり、インディアン手編みのかごや毛布から卍・卐模様を公式に禁止し、それらを燃やした」

「(六)生きる人類世界宗教文化遺産の『卍・卐』」では、著者は以下のように述べています。

「世界中には過去、現在において多くの卍・卐が存在していることを見てきた。それはいろいろなシンボルの中の1つというものではなく、人類史上において稀なる数千年の歴史を誇り、様々な宗教、様々な国の文化が深く関わる国際的なシンボルなのである。太陽や光を表すシンボルであるから、卍・卐は有史以前の古代から人類に光を与え、人類から尊重され、敬愛されてきたシンボルなのである」

続けて、著者は以下のように述べています。

「仏教、ヒンズー教、ジャイナ教といった東洋の宗教では今でも神聖なるシンボルであるが、歴史的にはキリスト教をはじめ、様々な宗教にも共通しており、まさに世界を結ぶようなインターフェイス(超宗教)・シンボルだと言える。また卐・卍は精神文化にとどまらず、国境を越え、時代を越えて、道具、装飾品、工芸品、芸術品、建築物など人類の物質文化面にも大きく貢献しているインターカルチャー(超文化)なシンボルでもある。卍・卐こそが『生きた人類世界宗教文化遺産』と呼べるシンボルではないだろうか。その意味でも卍・卐は人類が共に守っていかねばならないシンボルであると私は考えている。 卍・卐は二十世紀の西洋を除けば、『ユニバーサル』な幸運、善福、吉祥のシンボルと受け取られている。『ユニバーサル』と言えば、銀河系宇宙の姿も卍・卐の形をしているではないか」

第三章「ホロコースト大量殺戮と『卍・卐』」の「(一)『卍・卐』研究」では、著者は以下のように述べています。

「アメリカやヨーロッパでは、ナチスの非道、残虐行為や現在の民族差別グループの影響で、東洋の吉祥万徳を表す卍・卐が不当なる扱いを受けてきている。米国憲法修正第1条には宗教・言論の自由を提唱している。仏教やヒンズー教、ジャイナ教、あるいはアメリカン・インディアンたちは自由にこのシンボルを使えないようになっている。もし公に使ったならば、どれだけその意味や歴史を説明したとしても現在のアメリカ社会では非難の標的にされるであろう。ドイツなどでは牢屋に放り込まれることにもなりかねない。ナチスは右回り、仏教は左回りであると言っても彼らにはその区別などない」

また、著者は以下のように鋭い問いを発します。

「たとえば、ヒトラーが使ったシンボルが十字架であったとするならば、キリスト教の人たちは簡単にこのシンボルはヒトラーによって汚されたのでもう使ってはいけない、と言われて、『ハイそうですか、わかりました、もう使いません』というであろうか。何千年という歴史を持つ十字架がヒトラーの政治的プロパガンダに使用され、数百万という数のユダヤ教徒を殺したため使えなくなったことに対して、あっさりと認めるであろうか。『承知のように十字架は普遍的邪悪の象徴であるから、二度とここでは使えない。キリスト教徒はそれを尊重すべきだ。十字架を使うものは犯罪者と同じだ』と言われたならば、キリスト教徒たちはどういう反応を取るのであろうか」

この著者の発言はまったく正論であり、わたしは全面的に賛同します。

第四章「ハーケンクロイツとスワティカは全く関係がない!」の「(二)ハーケンクロイツの定義」では、著者は以下のように述べています。

「ドイツ語のハーケンクロイツはヒトラー以前から使われていた言葉であった。1877年のグリム兄弟によって編纂された権威あるドイツ語大辞典 Deutsches Worterbuchにもハーケンクロイツは出ており、『先端の曲がった十字架(紋章)、高尚なるもの』と説明されている。しかし、その辞典にはスワスティカという言葉は出ていない。後に、スワスティカがドイツ語辞書に現れ、現在も使われているが、これは卍・卐が注目を浴び出したシュリーマンによるトロイの発掘の1880年以降である。シュリーマン著の『イリオス』によると、言語学者のミューラーはドイツにも古来よりある『ハーケンクロイツ』をインド起源の言葉の『スワスティカ』と呼ぶことに反対していた」

続けて、著者は以下のように述べています。

「また、ナチス神秘主義者に読まれたと言われる1908年に出版されたグイド・ボン・リスト著の『ルーン文字の秘密 Das Geheimnis der Runen』には卐のシンボルとともにフィルフォス fyrfos,ハーケンクロイツ hakenkreuzの2つが出ている。当時のドイツ人にとってハーケンクロイツという言葉がより一般的な言葉であり、『スワスティカ』は新たに広まった東洋の幸運のシンボルというニュアンスがあったことになる。もともとは普通名詞のハーケンクロイツは、ヒトラーがこのシンボルを中心に新生ナチス・ドイツの運動を展開し、国旗にまでなった時点で固有名詞として独立した言葉と見なされるようになったのである」

「(四)ハーケンクロイツの英語翻訳の問題点」では、「『卍』の形を表す語句を使う」として、著者は以下のように述べています。

「スワスティカはもともとインドのサンスクリット語『スヴァスティカ』からの借用語であり、卍の形を意味する。これは十字架の一種であるハーケンクロイツの意味、内容とは全く関係のない選択肢であることがわかる。

また、オックスフォード英語辞書などのスワスティカの説明では古い時代の十字架であるという説明があり、その意味ではスワスティカにハーケンクロイツの十字架の意味を見ていることになる。当時、アーリア人のシンボルとしてのスワスティカが知られていたこともあり、ヒトラーのいう『アーリア人の勝利のための戦闘』という部分にも通じるところからもスワスティカが選ばれたのであろうと推測できる」

また、著者は以下のようにも述べています。

「東洋のスワステイカはこの翻訳のために非常な打撃を受け、未だにその汚名を着せられたままでいる。その当時の翻訳者が未来を予測できなかったにしても、翻訳によって、東洋の吉祥、万徳の卍・卐が大きな打撃を被ったことは間違いない。英語ではハーケンクロイツがスワスティカによって代行され、スワスティカという言葉がヒトラーと深い結びつきを持って見られるようになってしまった。ある意味、翻訳者がスワスティカという言葉をその訳語として使ったため、数千年の歴史を持つシンボルが、ヒトラーによって作られたシンボルであると人々に信じさせることとなり、仏教やビンズー教の聖なるスワスティカが乗っ取られ、西洋社会で冒涜されるようになった。ハーケンクロイツの名において執行されたホロコーストが、スワスティカの名において執行されたホロコーストにする替えられており、未だにそれが是正されていない。未だに英語圏ではスワスティカが邪悪なシンボルを意味するものになっているのは、翻訳者の責任だと言わねばなるまい。スワスティカという言葉をヒトラーが使っていないので、スワスティカを犯し、邪悪な意味にした責任は翻訳者たちにある」

さらに、この「世紀の誤訳」について、著者は述べます。

「もちろん、この翻訳によって邪悪なシンボルの汚名を逃れたものがある。いうまでもなく十字架であり、キリスト教である。ハーケンクロイツという十字架のもとで行われたホロコーストであるが、十字架はスワスティカという言葉に隠され、卐の中に隠され、ある意味、卐は十字架を守ることとなった。キリスト教の歴史を見れば、ホロコーストによるユダヤ人の殺戮は反ユダヤ人に由来するのは明らかである。イエス・キリストを十字架にかけ、殺害した責任はユダヤ人にあるということから、キリスト教徒によるユダヤ人虐待の歴史は二千年に遡る。特に英語を話す人たちは卐を見ても、十字架が見えていないので、そのこと自体が見えないのだ。翻訳者にその意志がなかったにして、ハーケンクロイツがスワスティカと訳されたことで、結果的に被害を被ったのは東洋の卍・卐であり、それによって守られたのは西洋の十字架であった」

そして、著者は以下のように述べるのでした。

「スワスティカを使ってなし得ることは何であろう。やはり十字架を隠すことではないだろうか。十字架を隠そうとした策略があったならば、彼らの目的はみごとに成功したと言える。では何のために隠したのか? アメリカやイギリスは敵国であるドイツ軍が十字架をもって戦っているということを国民に知らせたくなかったのだろうか。キリスト教徒の多いアメリカ人にとって、キリスト教徒同士が戦っているとわかれば戦意を削ぐことになると考えたのであろうか」

第五章「隠されたヒトラーの十字架」の「(一)『鉤の十字架』の経緯」では、著者は以下のように述べています。

「ヒトラー自身が党旗、標章をいかに重要視しているかがよくわかる。第1次世界大戦で疲れきったドイツにあって、新たなシンボルは新生ナチス・ドイツの意志、心、奮闘、思想、理想が表現されるものでなければならなかったのである。実際、ヒトラーと言われて、まず頭に浮ぶのが『鉤の十字架』の旗、標章ではなかろうか。ただ単に綺麗であるとか、注目を集めやすいデザインというだけではなく、そこに国民の信条が表現され、それを中心に人々が団結できるような神聖なシンボルを欲していたことがわかる。適当に選んで偶然にでき上がったようなものではない」

「(二)ヒトラーと東洋の『卍・卐』」では、著者は以下のように述べます。

「ドイツの実業家であり、素人考古学者であるヘインリッヒ・シュリーマンがトロイの遺跡を発掘していた時に、多くの卍・卐のモチーフが発見されたことが発端となり、卍・卐へ注目が集まるようになった。シュリーマンは卐についてマックス・ミュラーなどに相談した結果、卍・卐がインド・ヨーロッパのシンボルで、古代に原始インド・ヨーロッパ人の移動と関係があるシンボルであると発表した。この考古学的発見が国際的な注目を浴び、卍・卐がヨーロッパ人の古代先祖の重要な宗教的シンボルとして世界の注目の的になった。こうして、二十世紀初頭のヨーロッパやアメリカで、卍・卐が世界的な幸運のシンボルとして大衆化したのである」

また、ヒトラーについて、著者は以下のように述べています。

「ヒトラーは卍・卐が東洋のシンボルであることも知っていたのであろうか。その答えは、ヒトラーがミュンヘンで初めてハーケンクロイツ党旗を公式に披露した一九二〇年八月十三日の彼の演説にある。

ヒトラー曰く『我々はこれらすべての人(北方人)が共通のシンボルを持っていることを知っている―それは太陽のサインである。彼らは光の信仰を作り上げ、火を起こす道具、回転、十字架のシンボルを作り出した。ハーケンクロイツとしてこの十字架はインドや日本においても寺院の柱などに彫刻されていることを知るであろう。それがかつて成立したアーリア人文化共同体のサインであったハーケンクロイツなのだ。これらの人種が今日、アーリア人と呼ばれ、古代社会のすべての偉大なる文明文化を作り上げた。エジプトはアーリア人民族移動により、高度な文化レベルがもたらされたことを知っている。ペルシャ文化やギリシャ文化も同様である。移民種族は金髪で青い目をしたアーリア人であった』」

続けて、著者は以下のように述べています。

「ヒトラーはインドと日本の卍・卐について言及しており、東洋の卍・卐を知っていたことは明白である。また、太陽のサイン、火を起こす道具、回転などから、卍・卐の起源についても理解していたことがわかる。さらに、西洋的アーリア人のシンボルとしての卍・卐の理解を受け継いでいることもわかる。これらすべてを考慮に入れてハーケンクロイツの旗を掲げ、新生ドイツの運動を展開したのがヒトラーであった」

それにしても、なぜヒトラーはスワスティカという言葉を使わずにハーケンクロイツという言葉を使ったのでしょうか。この問題について、著者は以下のように述べています。

「卍・卐のことをよく知っていたヒトラーであるのだから、スワスティカという言葉を知らなかったわけはない。実際、19世紀末の卍・卐のブームを引き起こすことになったトロイの遺跡について書かれたシュリーマン著の『イリオス』(1881年出版、ドイツ語)を見ても、スワスティカという言葉は何度も出てくる。ヒトラーの選択方法から考えても、やはり意図的に、スワスティカという呼び名を避け、ハーケンクロイツ、すなわち『鉤の十字架』という名前を選んだと考えるべきなのである」

さらに「鉤の十字架」について、著者は述べます。

「『鉤の十字架』はキリスト教にとっても古代からの聖なるシンボルであり、ヒトラーの運動は『鉤の十字架』という新しい十字架のもとでドイツのカトリックとプロテスタントをまとめるものであり、十字架のもとでの聖戦であったという点からも、東洋のスワスティカでは意味をなさないことになる。ヒトラーは1925年2月26日に行ったスピーチで『嘘、愚かさ、臆病の泥沼にあって、鉤の十字架の勝利のしるし、その古い旗、を再び掲げなければならない。そうすれば、我々の主の十字架のしるしが我々の信仰のシンボルとなったように、それは我々の最も偉大で、皆が国民と祖国の自由を心にいだく希望の勝利の旗となるのである』と言っている。これからもヒトラーの運動は『鉤の十字架』の旗を掲げた聖戦であることは明らかである」

そして、「(三)『鉤の十字架』の理由」で、著者はこう述べるのでした。

「『我が闘争』でヒトラーは何故『鉤の十字架』であるのか理由を二つ述べている。それは『この旗について一応説明を試みるならば、旗の赤地は我々の熱狂的な社会思想を表したものであり、鉤十字はアーリア人の勝利の闘争を永久に反ユダヤ人であろうとする創造的な仕事の勝利のための闘争を象徴しているものなのである』という言葉に示されている。1つはアーリア人の勝利、もう1つは反ユダヤ人の勝利である。ヒトラーのハーケンクロイツは基本的にこの2つの理由から理解されなければならない」

第六章「『鉤の十字架』とドイツのアーリア人卓越民族思想」の「(一)アーリア人の勝利」では、著者は以下のように述べています。

「アーリア/アーリアンという言葉はもともとサンスクリット語でインドから来ている言葉であり、東洋の卐と深い関わりがある。スワスティカは仏教、ヒンズー教、ジャイナ教においてアーリアなる人(聖者)の神聖なシンボルと考えられている。

『アーリア』という言葉は『聖なる』『尊い』『高貴な』を意味する。仏教や他の東洋の伝統では高貴な人、聖なる人、尊い人は神聖なる道を実践して、心静かに、平和で、健全なる人格を持ち、人々より敬われる人、聖者を表す。サンスクリットのアーリアンという言葉にはもともと人種や民族や血族の意味はない。一人ひとりの生き方の質を表す言葉である」

「(二)仏教における『アーリア』」では、アーリアが英語では「聖」という文字を当て、「聖なる真理」という意味であることを示し、さらに述べます。

「アーリア人とはアーリアなる真理を実践している人であり、アーリアなる道を生きる人である。生まれによってアーリア人なのではない。人種、血統といった生まれによって、卑しいのでもなければ、尊いのでもない。どのように生きるかによって、卑しくもなり、尊くもなるのだ、という教えがアーリアの考えであり、仏教の基本的な教えである。生まれが人を尊く、高貴なる(アーリア)ものにするのではなく、その人の行為が尊く、高貴なる人(アーリアン)にするという教えである。その尊く、聖なる、アーリアなる人である聖者(アーリア人)のシンボルが仏陀の胸にある卐・卍である。それは完全に真理を体得し、智慧と慈悲が円満し、非暴力を実践して、聖なる徳を有した仏陀を象徴している」

「(三)西洋における『アーリアン』」では、「(1)サンスクリット語の発見」として、著者は以下のように述べています。

「ヨーロッパの学者たちは、何故、ギリシャ語やラテン語よりも勝れたサンスクリット語が、ヨーロッパでなく、インドに存在していたのか、と問い、そこから聖なる言語、高貴な言語、尊い言語を意味する『アーリアン語』という考えが生まれることとなった。それはドイツの歴史言語学者であり、東洋学者であるマックス・ミュラー(1824~1893)により紹介された。ミュラーはヨーロッパ卓越主義者であったことはよく知られている」

また、「(2)マックス・ミューラーと『アーリアン』」として、著者は述べます。

「ミュラーはヨーロッパ卓越思想にあわせて、アーリアンという言葉を用いて、インドの宗教、文化の聖なる言葉とシンボルの意味を転換させてしまった。もしミュラーがインド・ヨーロッパ語族をアーリアン語というように名づけなかったならば、ヨーロッパにおけるアーリア人支配者民族思想も展開することはなかったかもしれないのである。ある意味、アーリア人という民族はミュラーによって19世紀に創り出された新民族と言い得る」

さらに、「(3)アーリア人のシンボル『卍・卐』」として、著者は述べます。

「サンスクリット語の発見によりアーリア人思想が確立し、トロイ遺跡の発掘により卍・卐が遠い昔に忘れられていたヨーロッパ人の祖先であるアーリア人のシンボルとして認識されるようになった。19世紀末のヨーロッパ人の中で壮大な歴史ロマンが展開していたことが想像できる。このように、言語学の分野と考古学の分野における19世紀の新発見が『アーリア人』であり、卍・卐であったのである。ヒトラーはアーリア人と卐という19世紀の新発見に目をつけて、ナチス・ドイツのシンボルを選んだということになる」

「(4)アーリア人卓越思想の歴史」では、以下のように書かれています。

「ヘレナ・ブラヴァツキー Helena P.Blavastsky(1831~1891)やサヴィトリ・デヴィ Savitri Devi(1905~1982)による神秘学(オカルト主義)運動によりアーリア人のシンボルとしてのスワスティカは大衆化されていった。党旗のデザインとして選ばれた歯医者フリードリッヒ・クローンがいたトゥーレ協会ではドイツ人はもともと北方優越民族のアーリア人であったと考え、そのシンボルとしてのスワスティカは好んで使われた」

「(四)ヒトラーにおける『アーリア人』」では、「(1)アーリア人は文明の創造者」として、著者は以下のように述べています。

「アーリア人は創造者であり、人類の文明、文化はすべてアーリア人によって創造されたと考えている。そして、創造者として、生まれながらにして才能のあるアーリア人は未来を担っていくべき存在であると考えている。ヒトラーは『人類のすべての文化、今日我らが目にする芸術、科学、技術の結果はほとんどが専らアーリア人の創造による産物である』と言い、『もし我々が人類を3通りに分けるとすると、文化の創設者、文化の保持者、文化の破壊者であり、アーリア人のみが最初のグループを代表するものと見なされるであろう』と創設者、創造者としてのアーリア人を語っている」

続けて、著者は以下のように述べています。

「また、『アーリアン民族は生まれながらにしてこの偉大なる才能を持っているものである。このことを民族の保護者は十分認識してかからねばならない』と述べ、『偉大なる国家の偉大なる目的は、新しい文化を創造し、より高い人間の美と優秀性を建設せんとする民族的な要素をあくまでも擁護するという点にかかっている。我々はアーリア人として、我々の次の時代を背負って立つべき人々』であると、創造者として未来に対する責任があることを述べている」

「(5)アーリア人の宿敵はユダヤ人」として、著者は述べます。

「もしアーリア人が卓越した人種ならば、なぜその血を継ぐドイツ人はこのように苦しまねばならないのか。ヒトラーはその原因を非アーリア人、特にユダヤ人に責任があるとした。ここは反ユダヤ人の思想と重なりあってくる。アーリア人はユダヤ人の犠牲となり、ユダヤ人はアーリア人の宿敵であるとヒトラーは考えた。ヒトラーはユダヤ人に関する問題をアーリア人と対比して30頁にわたって論じている。ヒトラーにとって、アーリア人は神、創造者、善良なるものを象徴し、ユダヤ人が悪霊、破壊者、邪悪なるもので、その両者は永久に戦い続けるのである。ヒトラーの闘争はアーリア人である彼とユダヤ人との闘争に他ならない」

そして「(五)アーリア人シンボル『卐』のイメージ」として、著者は述べます。

「よく西洋社会では『鉤の十字架』は反ユダヤ人のためだけに使われたように表現される場合が多い(もちろんその面もあるのは事実である)が、第1次世界大戦で大きな打撃を受けたドイツ国民に新たなアーリア人国家(第3帝国)として自信、活力、意欲を与えたのが、『鉤の十字架』のシンボルであったと言える。このことは『我が闘争』の全体を見るならば、ユダヤ人に関する部分は10%で、残りの90%は理想の国家の建設のための思想、構想案や第1次世界大戦後のドイツ、また自分自身の奮闘、ナチ党の理念と実践などが書かれていることからも窺い知れる。ナチス・ドイツの国旗をなり得たのはアーリア人たるドイツ人を高揚するシンボルであったからであろう。その意味での『鉤の十字架』は幸運をもたらすシンボル、本来のスワスティカの意味に近い形で用いられたと言える」

第七章「反ユダヤ主義VS新十字架との聖戦」の「(二)ヒトラーと反ユダヤ主義」では、著者は以下のように述べています。

「ヒトラーの反ユダヤ主義は突然出現したのではなく、歴史的、社会的、政治的影響などから徐々に形成されていったものなのである。さて、ヒトラーの反ユダヤ主義を語る時、忘れてならない重要な人物が二人いる。それは宗教改革でも知られるマルティン・ルターとヒトラーの愛した音楽家として知られるリチャード・ワーグナーである。この二人の存在は非常に大きく、ヒトラー自身、『我が闘争』で『偉大なフリードリヒ大王と並んで、マルティン・ルターとリチャード・ワーグナーが立つ』と言い、ルターとワーグナーの名前をあげている。この二人は反ユダヤ主義の活動家であり、彼らの反ユダヤ主義について知ることがヒトラーの反ユダヤ主義を知ることになるのである」

「(三)マルティン・ルター(1483~1546)と反ユダヤ主義」では、著者は以下のように述べています。

「1933年、マルティン・ルターがちょうど400年前に宗教改革を始めたその場所であるウィッテンベルグの聖カストル大聖堂で開かれた大会において、『鉤の十字架』が正式に新たなドイツ人キリスト教徒の十字架として採用されることになった」

「ルターはヒトラーの時代に、反ユダヤ主義を代表する人物であったことがわかる。ヒトラーは彼の言葉や行動を賞賛し、敬意を払っていた。1543年にルターの著した『ユダヤ人と彼らの嘘について』は強い反ユダヤ主義の見解が多く含まれている。近年になって、1994年にアメリカのルター派教会は公式にルターの反ユダヤ主義に関する著書を放棄した」

著者は、「(1)ルター著『ユダヤ人と彼らの嘘について』」として、ルターは『新約聖書』によってユダヤ人に対する彼の見解を説明していると指摘します。それによれば、ユダヤ人はアブラハムの子供ではなく、毒蛇の子、サタン(悪魔)の子供であるといいます。著者は以下のように述べます。

「ルターはユダヤ人が救済者であるイエス・キリストを十字架にかけ、殺したことを非難している。『死んでからも呪っているが、貧しいイエス・キリストがイスラエルの尊い子供たちに何か危害を与えたというのか』と問い、『ユダヤ人の我慢ならないイエスがメシアになろうと欲したからなのか? いやそれはないだろう。もうイエスは死んでしまったのだから。ユダヤ人自身がイエスを十字架に架けた。そして死人はメシアにはなれない。イエスがユダヤ人の故郷に戻ることを邪魔するからなのか?それも理由であるまい。死人に邪魔はできないだろうから。じゃあ何が理由なのだ?』とメシアであるイエスを死に追いやった罪を批判しながら、未だにユダヤ人が自分たちの罪に気づかずイエス・キリストを呪っていることを指摘している」

著者は、「(2)ルターとヒトラー」として、以下のように述べます。

「十字架はキリスト教から見るとイエス・キリストがその命にかえて人類に救済の道を開いたポジティブなシンボルであるが、ユダヤ人の目にはそうは見えない。キリストを十字架にかけた責任はユダヤ人の罪であると反ユダヤ主義を展開してきた歴史からも、十字架はユダヤ人にとっては否定的な、反ユダヤ主義のシンボルである。これは十字架だけに限らないが、どんなシンボルも立場が変われば全く違う意味になるということなのである。 ヒトラーは決してスワスティカとは呼ばず、『ハーケンクロイツ』、『鉤の十字架』と呼んだことは反ユダヤ主義であることを表明しているのである。ヒトラーの『鉤の十字架』はあらたなドイツ人キリスト教のシンボルであり、ルターを代表とする宗教的な反ユダヤ主義をその内容としていたのである」

「(四)リチャード・ワグナー(1813~1883)と反ユダヤ主義」では、著者は以下のように述べています。

「ヒトラーはドイツの首相になってからも、ワグナーのファンであり続けた。1876年から開かれているワグナーのオペラを上演するバイロイトの音楽祭に毎年出席し、それが国家社会党の年中行事となった。ヒトラー自身、ワグナーのオペラに飽きたことはなかったと言い、またワグナー邸にも何度も訪れている。ヒトラーが生まれたのは1889年であり、ワグナーは1883年に亡くなっているので、2人は実際に面と向かって会ったことはない。ヒトラーは音楽や書物を通してワグナーを知り、ワグナーの作品はヒトラーに多大な影響を与えたのであった」

また、著者は「(1)ワグナーとの出逢い」として、以下のように述べます。

「リチャード・ワグナーはドイツの代表する作曲家であり、壮大なオペラで知られている。彼のオペラは劇的な舞台装置の音楽ドラマであるとよく説明される。ワグナーは彼のオペラで「総合芸術」と言われるものを創り出そうとした。その作品は音楽、物語、詩、そして視覚的演出で構成されていた。ワグナーの音楽は本質的にドイツ性を表現しており、ゲルマン北方民族、ドイツ神話や英雄像などのドイツ的要素を中心に作られていた。代表的作品『ニーベルングの指環 Der Ring des Nibelungen』はドイツ中心主義的な宇宙観でドイツ人の観衆を感動させた」

続けて、著者は以下のように重要な指摘をしています。

「ヒトラーはワグナーの総合芸術という方法をプロパガンダに取り入れた。ヒトラーの政治的イベントでは、彼の得意とする感動的なスピーチだけでなく、花火、パレード、音楽、公演などで人々を熱狂させた。そのイベントの中心におかれていたのが『鉤の十字架』の党旗、国旗であった。ある意味、ヒトラーが政治集会をオペラの劇場のように演出していたのは、ワグナーの影響と見て間違いなかろう。レニ・リーフェンシュタール Leni Riefenstahlが1935年に製作を頼まれたプロパガンダ用映画『意志の勝利 Triumph des Willens』を見るとその演出の様子がよくわかる」

著者は「(3)創造的な仕事の思考の勝利」として、以下のように述べます。

「ヒトラーにとっての創造的な仕事とは何であろうか。それがハーケンクロイツ、あるいは『鉤の十字架』であろう。ヒトラーという芸術家によるデザインがナチス・ドイツの国旗として仕上がったのである。ちょうどワグナーが世間を湧かせるような総合芸術のオペラを創造したように、ヒトラーは世間を湧かせるような『鉤の十字架』を創造したと言えよう。いうまでもなくそのシンボルは、アーリア人思想と反ユダヤ主義思想をつなげ、東洋の幸運、吉祥のスワスティカを取り入れてでき上がったものであった」

「(五)ルターとワグナー」では、著者は以下のように述べています。

「ヒトラーの反ユダヤ主義は、宗教思想と民族思想とに支えられている。概して言えば、過去の歴史の中で、宗教的な反ユダヤ主義は人種卓越思想に結びつかなかったし、アーリアン人種卓越主義は反ユダヤ主義に必ずしも結びつかなかった。マルティン・ルターの反ユダヤ主義は宗教的な起源であり、リチャード・ワーグナーの反ユダヤ主義はドイツ主義の人種的な起源であった。それに加え、ルターとワーグナーはドイツ人によく知られ、尊敬されてきた人物であった。宗教分野と音楽分野のトップに立つ著名人であった。ドイツ人で知らないものはない二人を味方にして(ヒトラーが勝手に取り入れたのだが)、そこにヒトラーの持つ政治的な力が加わって新生ナチス・ドイツを創り上げたということになる」

また、ルター、ワグナー、ヒトラーの三者について、著者は述べます。

「宗教(ルター)、芸術(ワグナー)、政治(ヒトラー)の3つがいっしょになったことにより、より強力な反ユダヤ人政策が進み、同時に強力なアーリア人ドイツ主義が展開し、ナチス・ドイツ帝国が誕生したのであった。ところで、戦後にルターやワグナーについて書かれた書物はヒトラーを通して彼らを見るものが多く、彼らを正確には捉えていないと思われるので、気をつけて読まれることを勧める。あるいは、戦前に書かれたものを読む方が無難である。ヒトラーは彼ら2人を選んだのは確かであるが、ルターとワグナーがヒトラーを後継者と選んだわけではないということを付け加えておきたい」

最後に、「(六)結論」として、著者は以下のように述べるのでした。

「ヒトラーは新しい十字架、『ハーケンクロイツ』のもとドイツを統一し、反ユダヤ主義を実行した。それがホロコーストという悲劇を生み出し、西洋社会において、私欲、戦争、政治のために東洋の神聖なるスワスティカが歪められ、深く傷つけられる結果となった。また、アメリカでは卐は敵国ドイツのシンボルとなり、仏教徒やアメリカ・インディアンからそのシンボルが奪われ(放棄させられ)、現在も卍・卐をヒトラーも使わなかった『スワスティカ』という言葉で呼び、張本人の十字架は隠され、身代りに東洋の卍・卐は不当なる扱いを受け続けている。ヨーロッパの長い歴史の中で存在してきた十字架による反ユダヤ人の思想をヒトラーは受け継いだのであり、その西洋のキリスト教とユダヤ教の対立の中に、東洋の卍・卐を巻き込んだことは許し難い」

最終章である「第八章 スワスティカ復活の予感」では、著者は「聖徳太子」の名前を挙げ、以下のように述べています。

「卍・卐によってハッと気づいたことは聖徳太子の名前であった。ご存知のように聖徳太子は日本仏教の祖であり、冠位十二階や十七条憲法、法隆寺、四天王寺などで知られている。日本に仏教が根付いたのも聖徳太子の功績によるところが大きい。命をかけて仏教を日本の地に根付かせたのが聖徳太子である。その名前が、よく考えてみると『聖』というのはアーリアの漢訳であり、『徳』とはスワスティカの漢訳ではないか。『聖徳』とは『アーリア・スワスティカ』という西洋で誤解されてきた二つの言葉であり、同時に仏教の卍・卐の中心となる言葉である」

聖徳太子の正体とは?

聖徳太子の正体とは?

聖徳太子に関しては、拙著『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)でも詳しく言及し、その正体についての私見を述べました。いずれにしても、非常に謎の多い聖人です。しかし、著者が言うように「聖徳」とは西洋で誤解されてきた「アーリア・スワスティカ」そのものであり、同時に仏教の卍・卐の中心となる言葉でもあるというのは興味深い指摘だと思いました。自分でも「調べてみたい」と思わせる魅力あるテーマです。