- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1511 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『三沢と橋本はなぜ死ななければならなかったのか』 西花池湖南著(河出書房新社)

2017.11.25

大相撲の横綱・日馬富士の暴行事件が波紋を拡げています。

高須クリニックの高須克弥院長は「日馬富士は引退して、プロレス入りすればいい」などと言っていましたが、プロレスも甘い世界ではありません。ビール瓶で殴るならプロレスの悪役向きですが、素手で殴るのが好きなら、日馬富士はプロレスよりも総合格闘技に向いているかもしれませんね。

さて、『三沢と橋本はなぜ死ななければならなかったのか』西花池湖南著(河出書房新社)を読みました。この読書館でも紹介した『猪木はなぜ馬場を潰せなかったのか』の続編ですね。前作のサブタイトルは「80年代プロレス暗闘史」でしたが、本書のサブタイトルは「90年代プロレス血戦史」です。著者は1961年生まれで、同志社大学卒。1980年代から90年代にかけて新書をメインにした出版社に在籍。当時、売れないとされてきた「活字プロレス路線」と新書哲学を組み合わせ、十数冊に及ぶプロレス探究本を世に問い、好評を博したそうです。

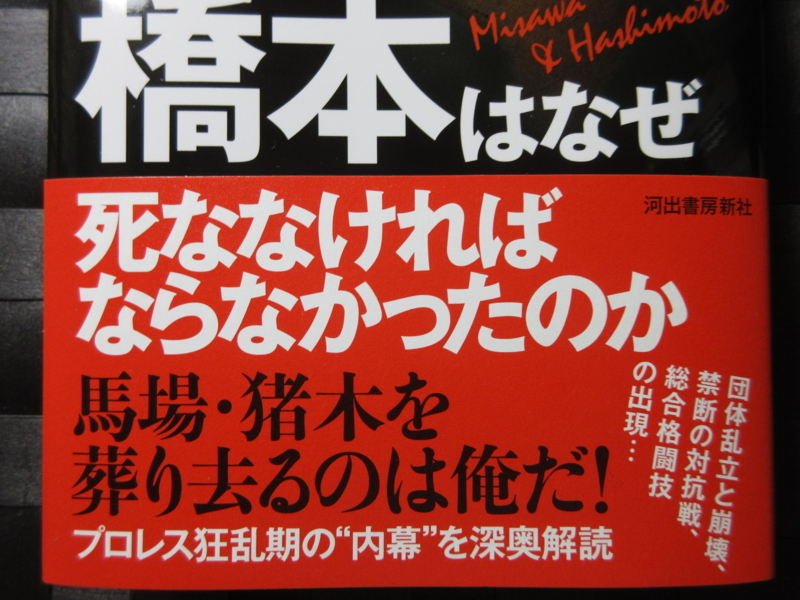

本書の帯

本書の帯

カバー表紙には、若くして亡くなった2人の人気プロレスラー・三沢光晴と橋本真也のイラストが描かれ、帯には「馬場・猪木を葬り去るのは俺だ!」「プロレス狂乱期の”内幕”を深奥解読」「団体乱立と崩壊、禁断の対抗戦、総合格闘技の出現・・・」と書かれています。

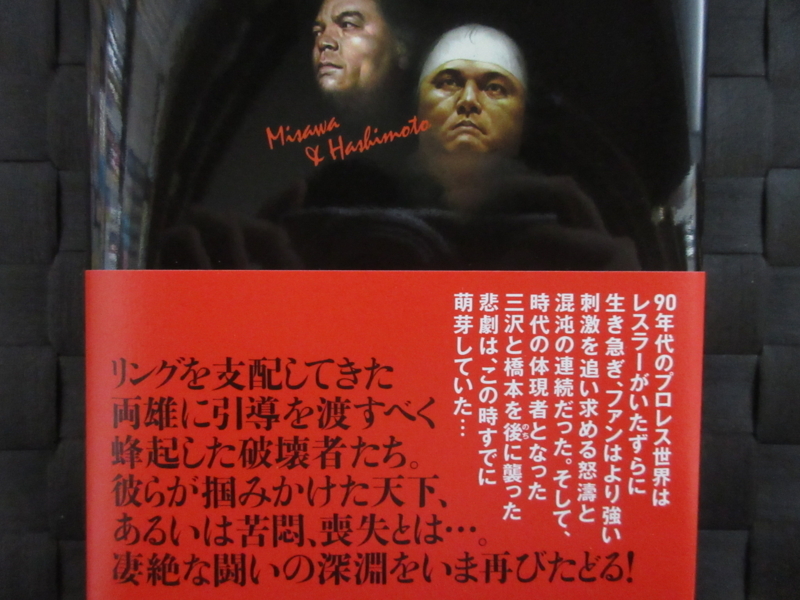

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、「90年代のプロレス世界はレスラーがいたずらに生き急ぎ、ファンはより強い刺激を追い求める怒涛と混沌の連続だった。そして、時代の体現者となった三沢と橋本を後に襲った悲劇は、この時すでに萌芽していた・・・」「リングを支配してきた両雄に引導を渡すべく蜂起した破壊者たち。彼らが掴みかけた天下、あるいは苦悶、喪失とは・・・。凄絶な闘いの深淵をいま再びたどる!」と書かれています。

本書の「目次」は以下のようになっています。

はじめに「プロレス・バブルの体現者が背負ってしまった莫大なツケ」

1章【1990年】三沢光晴の重荷

寡黙な男が背負わざるを得なかった全日本の未来―

2章【1991年】ジャンボ鶴田の絶頂

新世代の障壁となった怪物、最後の輝き―

3章【1992年】大仁田厚の爆風

猪木の遺産を食みながら開花したハードコアプロレス―

4章【1993年】天龍源一郎の入魂

“約束の地”に向かった男が創造した新日本の栄華―

5章【1994年】橋本真也の確立

天龍越えで実現した「肥満体型レスラー」のエース襲名―

6章【1995年】武藤敬司の驀進

プロレス・バブルの黄昏時に打ち砕かれた”UWF神話”―

7章【1996年】川田利明の鬱屈

ガラパゴス化した馬場・全日本がついに”鎖国”を解く―

8章【1997年】蝶野正洋の襲来

黒いカリスマ率いるヒール軍団が変えた新日本の風景―

9章【1998年】高田延彦の別離

プロレス人気を破綻させた男が向かった新たな世界―

10章【1999年】そして、ジャイアント馬場の死

規範を失ったプロレス界が露呈した世代間の断絶―

おわりに「21世紀の三沢光晴と橋本真也」

この「目次」立ては、前作の『猪木はなぜ馬場を潰せなかったのか』の「目次」を踏襲していますが、残念ながら前回ほど出来が良くありません。章タイトルのコピーにも無理があるし、何よりも章タイトルと内容が一致していません。

また前作では、猪木と馬場とプロレス界の動きを時系列で追い、因果関係がわかりやすかったですが、本書ではただ専門誌などからの抜書きで歴史を後追いしているだけという印象がありました。

何よりも書名にある「三沢光晴」と「橋本真也」に関する記述が少な過ぎます。彼らが「なぜ死ななければならなかったのか」は、「はじめに」を読めばそれで済む構造になっています。これでは「看板に偽りあり」と思う読者もいるのではないでしょうか。インディーなどの歩みも詳しく紹介していますが、それよりも両雄がエースとして活躍した全日本と新日本、そして彼らが立ち上げたノアとゼロワンの両団体に話を絞って書いたほうが良かったと思います。

はじめに「プロレス・バブルの体現者が背負ってしまった莫大なツケ」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「1990年代、日本のプロレスは史上最大の繁栄を迎えたが、その後、21世紀のプロレスは、喪失の歴史と言ってもいい。1990年のジャイアント馬場の死にはじまり、ジャンボ鶴田、冬木弘道、橋本真也、三沢光晴とエース級の選手が、現役に等しい状態で命を奪われていった。

なかでも、凄惨とすら言えたのが、2005年の橋本真也、2009年の三沢光晴の急逝である。橋本は40歳という若さで体調を悪化させ、突然死同然で世を去った。三沢はリング上で何の変哲もないバックドロップを食らっただけで、即死していた。受け身の名手と讃えられてきた三沢が、である」

三沢と橋本は、1990年代の日本のプロレス界を背負ったトップ・レスラーでした。三沢は全日本プロレスのエースであり、ジャイアント馬場の後継者と目されました。一方の橋本はアントニオ猪木の後継者とは言えないまでも、ストロング・スタイルを標榜する新日本プロレスの象徴的存在でした。肥満体型であるにもかかわらず、破壊感満点のキックを中心とした容赦ない攻めで「強さ」を追求しました。

身長185センチの三沢、183センチの橋本は、大型のプロレスラーではありません。本来はジュニアヘビー級の体格しかなかった彼らですが、それでも大型レスラーを相手に激闘を繰り広げ、エースらくし勝利を収め、なおかつ観客を満足させる内容の試合を作り上げなければなりませんでした。それゆえ、三沢も橋本も自らの肉体に負担をかけていったのです。

三沢について、著者は以下のように述べています。

「三沢が追求したのは、受け身である。全日本は『受け身こそプロレスの基本』であり、『受け身を至上』としていたが、なかでも三沢は、1990年代においてもっとも受け身の技術にすぐれたレスラーといわれた。歴代レスラーのなかでも、アントニオ猪木を凌いで、もっともうまいという見方さえある。猪木でさえも嫌がったスティーブ・ウィリアムスのバックドロップを受け切り、彼をトップ外国人レスラーにまで仕立てたのは、ほかならぬ三沢だろう。ウィリアムス以外にも、多くのレスラーが三沢の受け身によって、自らの得意技をアピールでき、全日本は華やいだ」

また橋本について、著者は以下のように述べています。

「橋本は肥満体型で、10年以上にわたって戦いつづけた。2000年代になっても、橋本の体型は変わらない。2000年代、橋本は体調を悪化させ、不整脈が頻繁に出るようになっていたが、橋本は、あえて痩せようとしなかった。そのことについて、橋本の最期に立ち合った冬木薫はその著書『橋本真也の遺言』で、橋本の言葉を紹介している。

『俺だって痩せられるよ。でも、痩せた俺の試合を見たいか?』

ただ、大相撲の力士でさえ、20代後半から30代で引退してのちは、健康のために体重を落とす。30代後半の橋本は、体重を落とそうとせず、体調を悪化させ、彼もまた死に向かっていった」

日本のプロレスの歴史において、1990年代は特異な時代でした。

著者によれば、「三沢、橋本に限らず、日本のプロレスラーたちがもっとも生き急いだ時代」でした。まず、テレビ局からの放映権料に大きく依存するテレビ・プロレスの時代が終焉し、チケット収入に重きを置くイベント型プロレスへの時代が移りました。1997年からの金融クラッシュまでバブル経済の余韻はしばらく残り、多くの団体がドーム球場をはじめとした大会場に進出し、プロレスラーは一か八かの勝負に何度も挑むことができました。

さらに1990年代初頭、アスリートとして素質のあるようには見えない大仁田厚がスーパースターに登りつめるさまを多くのレスラーが見たことが「特異な時代」を作りました。著者は述べます。

「大仁田がスターになれるのなら、自分だってスターになれるという野望、嫉妬が、1990年代の通奏低音になっている。多くのレスラーにとってスターの座はすぐそこにあり、だからこそ強さを誇示し、人一倍目立ち、特別なパフォーマンスをものにしようとした。多くのプロレスラーは生き急ぎ、『引退』という言葉を口にしなくなるほど、摩耗していった」

そして、著者は以下のように述べるのでした。

「1990年代は、レスラーが生き急ぎ、ファンが刺激を求めつづけた、疾風怒涛の時代であった。レスラーもファンもマスコミも、何かに憑かれたかのようにプロレスに動かされ、熱病の患者のようであった。狂奔の時代だったといっていい。全日本と新日本の頂点にある三沢と橋本は、生き急いだレスラーたちの本流のなかにあり、時代につきあいきらねばならなかったのだ。その代償が、2000年代の悲劇となっているのだ」

20世紀末に全日本と新日本のエースであった三沢と橋本は、21世紀に入るとともに独立団体を立ち上げます。三沢は馬場なき後の全日本から独立し、プロレスリング・ノアを、橋本は新日本から馘首されたのち、ゼロワンを立ち上げました。ともに創業まもない頃、両団体はいったん交わり、三沢と橋本もリング上で戦いますが、それは短い蜜月でした。三沢率いるノアが、ゼロワンよりも新日本との交流を選んだからです。

橋本率いるゼロワンは苦境に陥りました。ゼロワンの仲間から追われ、多額の借金を背負っていた橋本の体調はすぐれず、ついに2005年7月11日、橋本は脳幹出血により他界します。突然死でした。太ったまま豪放磊落に生きようとした橋本ですが、それは破滅型人生の裏返しでもあり、その代償が40歳という若さでの死だったのです。

ノアの三沢も死に向かって生き急いでいました。すでに三沢の体には深いダメージが蓄積されていましたし、社長業を兼務してからは肉体が不健全にむくみはじめていました。おわりに「21世紀の三沢光晴と橋本真也」で、著者は「ジャンボ鶴田のバックドロップ、スタン・ハンセンのウエスタン・ラリアット、川田利明のパワーボム、スティーブ・ウィリアムスのバックドロップを受けつづけてきた三沢の肉体は深く軋んでいたのだ。しかも、社長業は彼の精神を圧迫、不摂生な生活を送らせていたと思われる。1990年に華奢ともいえる肉体でスターに駆け上がった男は、橋本と同じような体型になってしまっていたのだ」と述べています。

2009年6月13日、広島県立総合体育館小アリーナで開催されたノアの大会メイン・イベントは、三沢光晴・潮崎豪組と斎藤彰俊・バイソン・スミス組のタッグマッチでした。三沢は何の変哲もない斎藤のバックドロップを受け、仰向けのまま動けなくなりました。応急処置の後で病院へと搬送されましたが、頸髄離断の即死でした。

おわりに「21世紀の三沢光晴と橋本真也」で、著者は述べています。

「命懸けの戦いをうたう総合格闘技でもスターファイターがマット上で即死した例はない。プロボクシング、大相撲でもそうしたケースはない。そんな歴史のなか、スターレスラー三沢は、マット上で死んだのだ。享年47。それはジャイアント馬場が第一線を退いていた年齢であった。その後、リーダーを失ったノアは迷走し、弱小団体に成り果てていく」

じつは、三沢が死ななくても済んだかもしれない可能性がありました。

1991年夏は、全日本にあって三沢、川田らの超世代軍の人気が加速した時期ですが、まだジャンボ鶴田が無敵の強さを誇っていました。しかし、9月4日の日本武道館で大きな事件が起こります。三沢&川田組が鶴田&田上組を相手に世界タッグ防衛戦を行ったメインイベントで、三沢は鶴田をフェイスロックにとらえ、ギブアップを奪ったのです。

しかし、この快挙を目にした馬場は「何だかお客の雰囲気が違うなあ」と思ったそうです。次の日にワンツースリーのフォール勝ちで終わったら、観客が「ワ―ッ」と湧いたとか。それで馬場は「これかあ」と思い、「やっぱりお客さんは一緒に”ワンツー”って声を出して、試合と一緒になって盛り上がりたいんだろう」と思い込んだというのです。これについて、著者は「たしかに馬場の観客への配慮は経営者として正解だろうが、三沢や川田らはギブアップ勝ちの選択を早い段階で失ってしまった。観客への説得力からいって、頭から落とす技をフィニッシュにせざるをえず、全日本の四天王スタイルを過酷な方向に追いやってしまったのである」と述べていますが、わたしも同感です。

経営者・馬場の失敗は、三沢たちの台頭以前にもありました。

天龍源一郎への処遇のミスです。馬場は、天龍が阿修羅・原と組んで結成した「天龍同盟」を強制的に解体したのです。これで天龍は全日本に嫌気がさし、独立して新団体SWSを立ち上げるのでした。著者は述べます。

「天龍同盟解体は、天龍の格下げである。おそらく、天龍は鶴田の下になろう。馬場が功労者である天龍に対して冷たい仕打ちに出たのは、経営者独特のエゴによるものだろう。経営者は、会社の成功を自らの功績として独占したい欲望に駆られる。たとえ部下の努力、創意による成功であっても、だ。経営者には、それを認めたくなくなる時期がくる。当初は部下の尽力に感謝しても、しだいに部下が光り輝き、自分以上の尊敬を払われることに対して、感情の抑制が利かなくなる」

著者の指摘はまことに鋭いと思います。本書はプロレスの歴史を単調に追っている一面もあるのですが、経営者の心理分析は前作同様に優れています。一種のビジネス書として本書を読むとなかなか味わいがありますが、著者は以下のように述べています。

「プロレス界から逸脱するが、ひとつの典型は巨大スーパーだったダイエーの創業者・中内功だろう。ダイエーは1980年代前半、赤字つづきとなる。自らの力では改革できなかった中内は、ヤマハの辣腕社長だった河島博を招き、会社改革を任せた。これによりダイエーはV字回復を達成したのだが、中内は改革の達成者である河島をやがては放逐、その手柄を独り占めしてしまう。名経営者といわれた中内とて人の子であり、功名の独占欲に駆られてしまったのだ」

経営者としての馬場が犯した過ちは、馬場の終生のライバルであった猪木も犯しました。1990年代後半以降の猪木は、猪木の力抜きで繁栄を遂げている新日本が許せませんでした。それで、新日本の人事やカード編成に介入をはじめます。馬場も猪木も「経営者の呪い」から逃れられなかったのです。1995年の参議院選挙で敗れた猪木は、政界からの引退を余儀なくされました。その結果、猪木の新日本への介入が本格的になりました。

当時の猪木について、著者は以下のように述べています。

「猪木にはなすべきことがなく、彼はプロレスに再び強い視線を向けるようになったが、猪木の見た風景は、猪木抜きでの新日本の繁栄である。猪木が絶対エースであった1980年代前半と比べても、1990年代の猪木抜きの新日本は集客能力という一点において、段違いであった。これに猪木は嫉妬、自らの存在価値を見せつけねば気がすまなかったのだろう」

そう、この頃から、猪木は「いまの新日本には闘いがない」といった発言をするようになり、格闘技路線を強引に進めていくのでした。

猪木といえば、大仁田厚嫌いで有名です。このことについて、著者は以下のように述べていますが、説得力があると思いました。

「大仁田は、猪木のライバルだったシンに勝利したことで、自らの威光を高めた。大仁田のこの頃の成り上がりの手法は、過去のビッグネーム、それもアントニオ猪木と戦ってきた男たちを餌食にして、快哉を叫ぶというものだった。シンしかり、レオン・スピンクスしかりだ。シンとの関ヶ原でのノーピープルマッチも、猪木の巌流島対決の模倣であり、大仁田はかつての猪木を追体験するかのように対戦相手とスタイルを選び、FMWを一大勢力に仕立てていったのだ。大仁田が師匠とするジャイアント馬場も、猪木と名勝負を戦ったビル・ロビンソン、大木金太郎を破り、自己の名声を保とうとした。大仁田がそれを模倣したのかはわからないが、猪木の大仁田嫌いの理由のひとつはこのへんにもありそうだ」

1990年代、三沢と橋本は、プロレス・バブルの中で未来を信じ、生き急ぎました。三沢は最高レベルの受け身を取り続け、橋本は肥満なのに激しく動けるレスラーであり続けました。二人は戦うたびにステータスを上げ、トップ・レスラーとして活躍しましたが、ともに肉体を消耗させていたのです。2000年代になって、彼らは、プロレス・ファンたちがかつての熱量を失い、プロレス業界が急激に衰退していくことに愕然とします。おわりに「21世紀の三沢光晴と橋本真也」の最後に、著者は以下のように述べるのでした。

「三沢にも橋本にも、時代を大きく変える力は残されてはいなかった。それでも彼らはプロレスに挑もうとしたから、彼らはプロレスの殉難者になるしかなかった。『殉難』という崇高な言葉が似合うくらい、1990年代の日本のプロレスは一種特別な禍々しいまでの熱気、さらには集団狂気さえ帯びていたのだ」