- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1512 プロレス・格闘技・武道 『プロレスが死んだ日。』 近藤隆夫著(集英社インターナショナル)

2017.11.26

大相撲の横綱・日馬富士の暴行事件の波紋は拡大する一方です。横綱たちが合意の上で貴ノ岩をリンチしたという話が事実なら、白鵬の40回目の優勝どころではありません。これはもう、大相撲そのものを破壊しかねない史上最大の危機と言えるでしょう。「大相撲が死ぬ日」は近づいているのでしょうか。いや、すでに大相撲は死んでいるのでしょうか。

さて、『プロレスが死んだ日。』近藤隆夫著(集英社インターナショナル)を読みました。「ヒクソン・グレイシーVS高田延彦 20年目の真実」というサブタイトルがついています。著者は1967年三重県松阪市生まれのスポーツジャーナリスト。上智大学文学部在学中より「週刊ゴング」誌の記者として取材、執筆を行いました。その後、「ゴング格闘技」編集長をはじめ、格闘技専門誌の編集長を歴任しています。著書に『グレイシー一族の真実―すべては敬愛するエリオのために』(文春文庫PLUS)、『忘れ難き ボクシング名勝負100 昭和編』(日刊スポーツ出版社) などがあります。

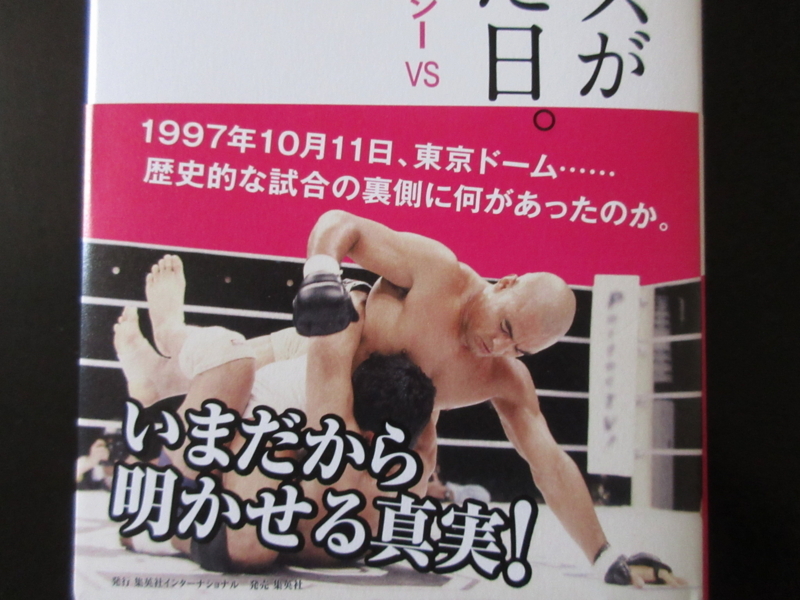

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、マウントポジションを取って高田にパンチを見舞うヒクソンの写真とともに「1997年10月11日、東京ドーム・・・・・・歴史的な試合の裏側に何があったのか。」「いまだから明かせる真実!」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には「ヒクソンの圧勝、高田の惨敗。」として、以下のように書かれています。

「あの日から、格闘技界の様相は一変した。リアルファイトである総合格闘技人気が爆発。昭和の時代から定着していたプロレス人気が消滅した。ヒクソンVS高田戦は、いかにして実現したのか? 対戦の裏側には、何があったのか? そして、ヒクソンの決意とは!? プロレスの全盛期から、総合格闘技の黎明期、PRIDE全盛期まで第一線で取材・執筆を続けた著者が、20年間を詳細に振り返り、真実に迫る!」

本書の「目次」は以下のようになっています。

「プロローグ」

第1章 嵐の船出

第2章 「プロレス体験者」

第3章 1988 リオ・デ・ジャネイロ

第4章 グレイシー VS UWFインター

第5章 山籠り

第6章 「冷たい雨」

第7章 再戦

第8章 フェイク

第9章 息子の死を乗り越えて

「エピローグ」

ヒクソンと高田が「PRIDE.1」で戦ってから20年が過ぎました。そのことに軽い驚きを覚えて、本書を手に取りました。あれから20年も経ったとは!

「プロローグ」で、著者は以下のように書いています。

「昭和のプロレスが大好きだった。金曜8時が、待ち遠しくて仕方なかった。 プロレスラーという存在は強さの象徴であり、私たちに生きる勇気を与えてくれた。決して大袈裟ではない。”燃える闘魂”アントニオ猪木の異種格闘技戦に熱狂し、自分も猪木とともに世間と闘っている気持ちになっていた。その後にUWFに夢を見る。至高の時間だった。

だが、そんな幻想は、時代が昭和から平成へと移り間もなくして崩されてしまう。バーリ・トゥード、アルティメット、総合格闘技という言葉が叫ばれる中で、プロレスというジャンルは、最強を決める闘いの舞台ではないことが明確になってしまったからだ」

この著者の言葉に、わたしは100%共感します。

「狂」がつくほどのプロレス・ファンだったわたしは、1980年半ばぐらいから10年間以上、テレビ朝日の「ワールド・プロレスリング」をすべて録画していました。その他にも、日本テレビの「全日本プロレス中継」やテレビ東京の「世界のプロレス」もほとんど録画し、「UWF」「リングス」「UWFインターナショナル」「パンクラス」のビデオ・ソフトもダビングし、さらにはボクシング、キック、柔道、空手、大相撲の録画まで手を出していました。それらは、すべてSONYのBetaの180分あるいは230分テープで録画していましたが、その本数は数百本に及んでいました。

それらのビデオテープを購入するために、いくらお金を使ったことか・・・・・ずっと実家の書庫に置いていたのですが、数年前に父が書庫を改装する際に全部処分されてしまいました。今から思うともったいないことをしましたが、「まあ、Betaだから仕方ないか・・・」という一抹の諦めがありました。

SONYのBeta撤退のトラウマは今もわたしの胸に深く残っています。ちなみに、「UFC」や「PRIDE」や「K-1」はVHSに録画していました。今や、そのVHSすら過去のものですし、PRIDEやK-1の興行もなくなりました。なんだか、とても長い夢を見ていたような気がします。

そんなわたしが見た一番良い夢は、「燃える闘魂」アントニオ猪木の大活躍でした。猪木は「プロレスのカリスマ」であると同時に、「総合格闘技のシンボル」でもありました。1976年の2月、猪木はミュンヘン五輪の柔道無差別級および重量級の優勝者、ウィリエム・ルスカと「格闘技世界一決定戦」を戦いました。この猪木VSルスカ戦は、現在の総合格闘技の原型ともいえる「異種格闘技戦」の最初の試合でしたが、いわゆるリアルファイトではありませんでした。その正体は、ルスカのプロレス・デビュー戦だったのです。

当時小学生だったわたしは「プロレスvs柔道」の真剣勝負だと信じ込み、柔道家だった父と一緒にテレビの前でルスカを応援した記憶があります。ルスカは病気の妻のために、負け役を引き受けたことを後年知りました。病気の妻の薬代のためにプロレスで負け役をやった木村政彦の姿とオーバーラップします。木村政彦といい、ルスカといい、最強の柔道家とはなんと悲しい存在でしょうか。ルスカ戦の後、猪木は同年6月にプロボクシング世界ヘビー級チャンピオンのモハメッド・アリと戦いました。この読書館でも紹介した『アリ対猪木』によれば、この試合はリアルファイトでした。

その後、猪木はプロ空手のザ・モンスターマン、プロボクシングのチャック・ウェップナー、極真空手のウィリー・ウィリアムスなどの多くの猛者たちと「格闘技世界一決定戦」を戦いましたが、いずれもリアルファイトではありませんでした。本書の第1章「嵐の船出」で、著者は書いています。

「プロレスのリングで行われてきた異種格闘技戦は、そのほとんどがプロレスラーのステータスを引き上げるものであり、柔道家、ボクサー、キックボクサーらが負け役を演じていた。ファイトマネーと引き換えに競技者としての魂を売ったともいえる。ヒクソンのもとにも、そんなオファーが間接的に複数回届いていたが、当然のことながら、それらをすべて断っていた。『いくらお金を積まれても、それだけはやらない』というのが彼の信念だったのである。その姿勢は現役引退まで貫き通されている」

第1回&第2回の「アルティメット大会」を制したグレイシー柔術のホイス・グレイシー。そのホイスが「兄のヒクソンは、自分の10倍強い」といった強烈な幻想性。そんなヒクソンに無謀にも道場破りを仕掛けたのは、高田延彦率いるUWFインターナショナルの中で実力者と呼び声の高かった安生洋二でした。しかしヒクソンは強く、安生は完敗を喫します。

本書で初めて知ったのですが、道場破りから数日後、ヒクソンのもとに安生から兜の置物と手紙が届いたそうです。そして、その手紙には「突然行って闘えと迫ったことはすまなかった。なのに私と真剣に闘ってくれて有難う。あなたが真の強いファイターであることを理解しました」と書かれていました。

当時は「200%男」などと呼ばれ、安生には憎まれ者のイメージが非常に強かったです。でも、こんなエピソードを知ると、「意外といい人なのかも?」と思ってしまいます。しかし、著者は以下のように述べています。

「個のファイターとしての安生は、闘い終えた後、敗れたとはいえ、清々しい気持ちだったのではないだろうか。でもプロレス界の住人である自分を考えた時、『とんでもないことになってしまった』と頭を抱えたのだ。

実際のところ、安生の道場破り失敗により、UWFインターナショナルの人気は低下し、崩壊への道を辿ることになった。またそれは、プロレス・リアルファイト幻想崩壊の速度を、さらに高めたのである」

96年秋、UWFインターの名古屋大会終了後、高田と後にPRIDEの代表となる榊原信行は酒を酌み交わしたそうですが、そこで高田は「俺最近、いよいよ引退について考え始めたんだよ。でも最後は凄い相手と闘いたい。マイク・タイソンとか、ヒクソン・グレイシーとか」と言ったといいます。自身も高田を応援していた榊原の心は動き、「高田さんのためにも、ヒクソン×高田戦は絶対に実現させなければ!」と思ったというのです。

しかし、高田が「マイク・タイソンかヒクソンとやりたい」と榊原に話した時、果たして彼はリアルファイトを闘うつもりだったのか?

著者はそのことを疑い、次のように述べるのでした。

「プロレス界で長く生き続け、アントニオ猪木に憧れ続けた高田は、あの時、『自分が勝ち役でタイソンかヒクソンとやりたい』という意味で言ったのではなかったか。だが榊原をはじめKRSは、リアルファイトを念頭に話を進めていった。そう考えると高田のモチベーションの低下、メンタルの悪化の理由がすんなりと納得できる」

同門・安生洋二が道場破りの返り討ちを食ったことにより、ついに立ち上がった高田。しかし、1997年10月11日の東京ドームで勝者の名乗りを受けたのはヒクソンでした。1ラウンド終了まで残り30秒を切ったとき、ヒクソンは高田の右腕を両腕で抱え、一気に腕ひしぎ十字固めを決めに入りました。わたしを含めた観客の多くが「まさか、これで決まってしまうのか」と思った瞬間、高田は右手でヒクソンの左膝を叩き、「ギブアップ」を表明しました。当時の高田について書かれた金子達仁の著書のタイトルは『泣き虫』でしたが、多くの観客は高田のことを「弱虫」だと思いました。

決着が着いてから数十秒間、放心状態になったという著者は「エッ!」と小さく言葉を発した後、動けなかったそうです。著者は、そのときの心中を以下のように述べています。

「それは、高田が負けたことによるショックでは勿論なかった。結果は予想通りだったが、まさか、高田がギブアップするとは思っていなかったからだ。大観衆が見つめる中での大一番である。プロレスファンは高田を信じて東京ドームに集まっているのだ。『パーフェクTV!』でPPVを購入し、全国のファンが見守ってもいた。そんな状況下で、裸絞めを決められたにせよ、腕挫ぎ十字固めを決められたせよ、あるいはほかのサブミッションを決められたり、グラウンド状態でパンチを顔面に浴び続けることがあったにしても、自ら試合放棄するタップは有り得ないと思っていたのだ」

グレイシー柔術の戦士なら、「腕の一本くらいくれてやる!」と覚悟で絶対にタップしなかったでしょう。しかし、高田の場合は高速タップでした。この試合東京ドームで観戦していたわたし自身、「まさか、ギブアップするとは!」と呆然となりました。

思えば、この日の高田は愛車ポルシェを自らが運転して東京ドームにやってきたのです。当日のドキュメント映像で知りました。その車をドームの地下駐車場に停め、試合後は再び自らが運転して帰宅したのです。当然ながら、腕を傷めていては運転ができないわけで、最初から無傷で帰還しようとしていたとしか考えられません。その上、高田はこの大一番の翌日、ハワイに旅立っているのです。以前から決めていた予定だったそうですが、命をかけた真剣勝負を行う者の姿勢ではないことは間違いありません。

ヒクソンは、この読書館でも紹介した著書『心との戦い方』で述べています。

「リアル・ファイトは、ショーとはまったくの別物だ。何が起きるかわからないから、試合前に受けるプレッシャーがまるで違う。試合中も何が起きるかわからないから、とっさに起きたことへの対応力が必要だ。しかし、長年プロレスをやってきた男に、このような能力があるはずがない。高田に、格闘家としての素質がなかったわけではないだろう。しかし、リアル・ファイトの経験が乏しいのが、彼の致命的な問題だったと思う」

ヒクソンは総じて高田のことをあまり評価していませんが、意外だったのは「PRIDE.1」で、高田がリングインする前に盟友の安生と抱き合ったことへのコメントでした。わたしなどは、「ああ、男の友情だなあ」とけっこう感動したものですが、ヒクソンは次のように述べています。 「一度目の対戦で、試合前に彼がセコンドについていた安生と抱き合って、何やら話し合っているのを見て、彼が私に対して恐怖を感じているように思った。彼からは、『絶対に勝つんだ、勝てるんだ』という気持ちを感じなかった」

一方、高田と同じくプロレスラー出身であっても、船木誠勝のことは高く評価しています。ヒクソンは次のように述べています。

「船木は、日本刀を携えて入場してきた。その姿を見て、私と同様、彼がアスリートとしてではなく、戦士として戦いに臨もうとしているのだと思った。この試合で、レフェリーは、試合をストップする権限を与えられていなかった。そして、私も船木も、何があろうとギブアップしないという覚悟で試合に臨んでいた。実際に、私のチョーク・スリーパーに対し、船木はギブアップする素振りをまったく見せなかった。船木は、意識を失いつつあった。彼の生命は、私の掌中にあったのである」

試合後のことも、ヒクソンは次のように書いています。

「船木は、真の戦士であり、サムライだった。ギブアップすることを拒絶し、そのために死の淵まで行ったのだから。そして、試合後、引退を表明したと聞いた。私は彼に対して強い共感を覚え、敬意を抱いた。彼と比べると、高田延彦は戦士ではなく、アスリートだった。腕を極められると、いとも簡単にギブアップした。それは、スポーツマンとしての態度だった」

この後、ヒクソンは高田との再戦、パンクラスの船木誠勝を引退に追い込んだ一騎打ちを経て、息子ホクソンの死もあって、引退してしまいました。 この高田との再戦および船木戦は、友人の鈴木登士彦君と一緒に東京ドームで観戦しました。鈴木君は「せたがや均整院」の院長さんで、ずいぶん多くの格闘技の名勝負を一緒に観戦しましたね。

さて、本書の著者である近藤氏は、格闘家・高田の虚像をさらに暴くべく、第8章「フェイク」で以下のように述べています。

「UFC、RIZIN,修斗、DEEP、BELLATOR(ベラトール)など総合格闘技のイベントで現在、行われているのは言うまでもなくリアルファイトである。あらかじめ勝負を決めて行われるフェイク(八百長試合)は無いと言い切ってもいいだろう。しかし、『PRIDE.5』から『PRIDE.7』までの迷走期には、フェイクが存在したと多くのファンが見ている。それに私も異存はない。名古屋でも『PRIDE.5』のリングで高田は今度はプロレスファンではなく、リアルファイトを愛する格闘技ファンを裏切った。そのことは、長く総合格闘技を観続けている者たちの心の中に蟠りとして、またPRIDEの黒歴史として残されている」

PRIDEの黒歴史とは何か。著者は、以下のように述べます。

「私は、いまでも『PRIDE.5』の高田×コールマン戦、そして『PRIDE.7』の高田×アレクサンダー大塚戦はフェイクファイトであったと思っている。もしかしたら片八百長であったかもしれないが、いずれにしてもファンを欺く行為だ。許せるものではない。いま高田は格闘技イベント『RIZIN』の統括本部長の座にあり、そのため格闘技関係者も気を遣って接している。だが、当時の黒歴史を知る者は、ファイターとしての高田を心底から尊敬できないでいる。時が経てば、すべてが忘れられると考えるのは大間違いだ。ファンは、格闘技を点ではなく線で見ている。黒歴史は消せない」

わたしは「もう20年近く前の話なのに、ここまで書かなくても」とも思いましたが、著者にとってリアルファイトとはそれほど聖なるものであり、聖なるものを貶める行為は絶対に許せないのでしょう。

「エピローグ」で、著者は「なぜ私たちは格闘技を見続けるのだろうか?」と読者に問いかけ、以下のように述べています。

「バイオレンスが好きなのではないか、野蛮な心の持ち主だからではないか、と思う人がいるかもしれないが、そうではない。血が流れたり、皮膚から骨が飛び出すようなシーンは、できれば見たくない。自分が痛いのも、他者が痛がるのも嫌いだ。大体、人間の顔は殴られるようにうはできていないと思っている。にもかかわらず私は格闘技に魅了される。それは、真のファイターたちが心に宿す勇気と覚悟を感じ取りたいからだろう。

格闘技、特にバーリ・トゥードは、スポーツの枠に収め切れないものである。なぜならば、死の恐怖に打ち勝たねば闘えないからだ。ファイターには、フィジカルの強さやテクニックの優位性以上に、心の強さが求められるのである。いかなる苦境に陥っても諦めずに闘い抜こうとする者の姿に、私たちは心を揺さぶられ、同時に憧憬の念を抱くのだ」

そして、著者は以下のように述べるのでした。

「グレイシー一族に、中でもヒクソン・グレイシーに出会えて本当によかったと私は思っている。ヒクソン、そして彼の兄弟たちは、自分たちの強さについて常に、こう話してきた。

『父エリオがつくり上げたグレイシー柔術のテクニックが優れているのさ』 でも、それだけではないだろう。

『一族の名誉のためなら死んでも構わない』という覚悟こそが、本当の彼らの強さの秘密なのだ。ヒクソンはリングの上で、それを体現し続けたからこそ私たちを魅きつけたのだ。ヒクソンが勝ち、高田が敗れた。それは、フィジカル、テクニック以上に、闘いに対する覚悟の差がもたらした結果だった」

最後に、全盛期の桜庭和志とヒクソンとの対戦が実現しなかったのはくれぐれも残念です。ヒクソンが高田戦の前に参加した「バーリ・トゥード・ジャパン」において、リングスの山本宜久に意外にも苦戦したことを考えると、桜庭なら何とかなったかもしれませんね。後は、小川直也とか吉田秀彦といった柔道系のファイターとの一戦も見たかったです。何よりも、全盛期のアントニオ猪木ならば、全盛期のヒクソンにリアルファイトで勝利を収めることができたと信じています。20年前、わたしは格闘技に夢中でした。

最後に、このブログ記事を「出版界の青年将校」こと三五館の元編集者である中野長武さんに捧げたいと思います。

中野さんは大変なプロレス&格闘技ファンで、わたしと会うと、出版の打ち合わせもそっちのけで、いつもプロレス談義に花を咲かせていました。わたしは、中野さんに編集してもらって、三五館からプロレスの本を出したかったです。なんといっても三五館の星山佳須也社長は、プロレス界を変えたといわれる村松友視氏の名著『私、プロレスの味方です』(情報センター出版局)の担当編集者でした。そんな星山社長の精神的DNAを受け継ぐ三五館の若大将が中野さんでした。まさか「プロレスが死んだ日」ではなく、「三五館がなくなる日」が来るとは夢にも思いませんでした。

たとえ版元は変わっても、いつかこの夢を叶えたいです!