- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1514 芸術・芸能・映画 『世界最恐の映画監督 黒沢清の全貌』 文學界編集部編(文藝春秋)

2017.12.04

『世界最恐の映画監督 黒沢清の全貌』文學界編集部編(文藝春秋)を読みました。「一条真也の映画館」で紹介してきた映画「リアル~完全なる首長竜の日~」、映画「岸辺の旅」、映画「クリーピー 偽りの隣人」、映画「散歩する侵略者」などのメガホンを取った黒沢清監督の研究本です。

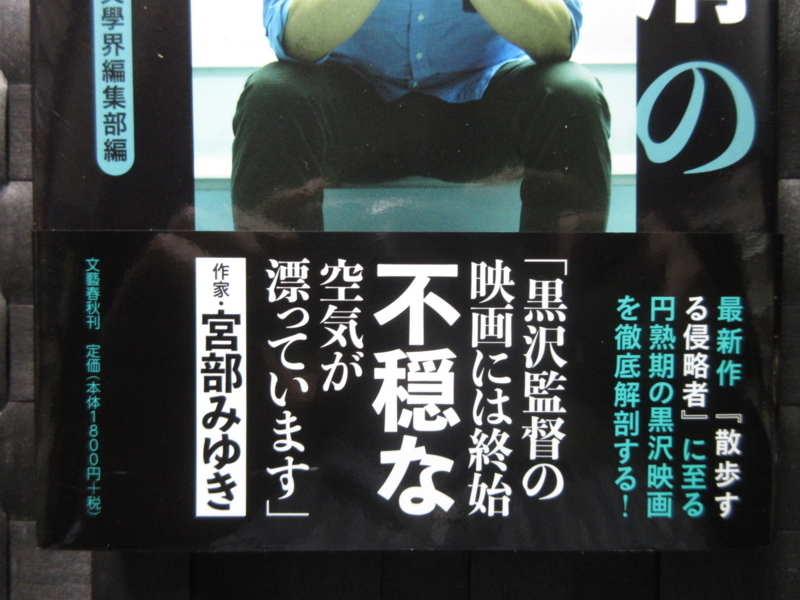

本書の帯

本書の帯

カバー表紙には、真剣な表情で両手を組み、じっとこちらを見つめている黒沢清監督の写真が使われています。なんだか「不穏な空気」を感じさせる目つきをしています。帯には「最新作『散歩する侵略者』に至る円熟期の黒沢映画を徹底解剖する!」「『黒沢監督の映画には終始不穏な空気が漂っています』作家・宮部みゆき」と書かれています。また、帯の裏には「現代映画はバランスの悪さこそが魅力であってよいのだ」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「序文」黒沢清

第1部 最新作『散歩する侵略者』

対談 黒沢清×宮部みゆき

「黒沢映画の不穏さにどうしようもなく惹かれてしまう」

第2部 2006~2010

『LOFT』

対談 黒沢清×蓮實重彦

「二十一世紀は黒沢を見なければわからない」

椹木野衣「映画であるだけで充分怖い」

山根貞男「小説とミイラの恋」

インタビュー 西島秀俊「映画は勝手に生まれる」

対談 黒沢清×イザベル・ユペール

「相反するものが同時に存在すること」

『トウキョウソナタ』

対談 黒沢清×宮台真司

「Home,Sweet,Home」

撮影現場の「設計図」

第3部 2011~2015

エッセイ「映画悲喜こもごも」

エッセイ「帰宅好き」

エッセイ「脚本書き日記 二〇一一年十一月」

エッセイ「カンヌは意地が悪い」

『リアル~完全なる首長竜の日~』

インタビュー「映画には『リアル』も『アンリアル』もない」

『岸辺の旅』

対談 黒沢清×蓮實重彦

「幽霊が演じるメロドラマ」

阿部和重「Invisible Touch」

インタビュー「常に無節操につくってきた」

第4部 2016~

『クリーピー 偽りの隣人』

対談 黒沢清×高橋洋

「家族が何かに犯される」

『ダゲレオタイプの女』

インタビュー「若い男女の恋愛と犯罪を撮りたい欲望」

徹底インタビュー「アナーキーな願望とアンバランスの魅力」

「フィルモグラフィ」

わたしは黒沢清監督の映画が大好きで、これまで全作品を観ています。彼は、かの黒澤明監督と並んで「世界のクロサワ」と呼ばれています。カンヌ・ベネチア、ベルリンなど数々の国際映画祭で賞を受賞し、海外から高い評価を得ているからです。

黒沢清監督による一連のホラー映画のDVD

黒沢清監督による一連のホラー映画のDVD

『CURE』(1997年)から始まって、『カリスマ』(1999年)、『回路』(2000年)、『降霊』(2001年)、『ドッペルゲンガー』(2003年)、『LOFT』(2006年)、『叫』(2007年)といった、人間の深層心理に刃物を突きつけ、始原の感情である恐怖を鷲掴みにして取り出すような作品を作ってきました。これら一連の作品ですが、『LOFT』以外はすべて役所広司が主演しています。わたしはDVDを購入して、これらの作品を何度も観ました。

特に、わたしは『降霊』を高く評価しています。わたしのブログ記事「雨の日、霊を求めて」にも書きましたが、『降霊』は日本映画史上で最も怖い映画であると思っています。黒沢映画で『降霊』の次に怖いのは『叫』だと思います。主演の葉月里緒奈の表情がとにかく怖かった!

本書の「序文」の冒頭に、黒沢監督は「私は自分の作品を見直すということがほとんどない。多くのものが、初号以来見ないままだ」と書いています。

また、「やはり私は実際のところ思い出についてしか語れない」として、以下のように述べています。

「だから、作品の製作年度も、私が提示するそれはまさに作品が制作された年であって、公開された年だと非常に違和感がある。例えば2012年の初頭にオンエアされた『贖罪』は、実際は2011年の春、震災を挟んで準備と撮影が行われた。『ダゲレオタイプの女』は『クリーピー』より半年前に撮影されたし、その『ダゲレオタイプの女』の元ネタを思いついたのは前世紀末の1999年ごろで、『散歩する侵略者』の撮影は昨年の8月、企画が動き出したのは『トウキョウソナタ』の直後だった。私が自分の作品について何かしゃべった言葉が支離滅裂なのはこうした事情による」

第1部「最新作『散歩する侵略者』」には、黒沢監督の作家の宮部みゆき氏との対談が収録されています。「散歩する侵略者」は、劇作家・演出家の前川知大氏が結成した劇団イキウメの舞台を映画化したものです。数日間失踪したのちに様変わりした夫が妻のもとへ戻ったのを機に、平穏だった町が変化するさまを描いています。対談で、宮部氏はこう述べます。

「監督は以前、『黒沢清の映画術』という本のなかで、『監督というのは、1つの作品の中で、その必要があるシーンはどんなに時間がかかろうが、手間がかかろうが、費用がかかろうが、ワンカットで撮らなきゃならない。それができるのが監督なんだ』ということをおっしゃっていますよね。私、これはすごく素晴らしい言葉だばと感動したんです。『あ、これは今目の前で起きていることだ。私は今その瞬間を見ちゃったんだ』と感じられ瞬間、たしかに私たちは映画のなかに入りこんじゃうんです。『散歩する侵略者』の冒頭は、まさにそういう瞬間を与えてくれました」

また、宮部氏は次のようにも語っています。

「『散歩する侵略者』は、知らない間に破滅が起きていて、世の中が大変なことになっている。侵略者というキーワードがあり、設定としては『回路』とすごく似ているところがあると思いますが、私はむしろ『カリスマ』を思い出しました。どちらも、最後、人類にとって大変なことが起こってしまう。『カリスマ』ではほとんど役所広司さんがひとりで立ち会うことになるけども、今回は2人いる。その2人のなかで、長谷川博己さんはいわば加担する側ですよね。あの子たちに共感したわけでも何でもないのに、『もうこんな世界ぶっ壊してしまえ』というふうに便乗しちゃうというか。すごく矛盾した人物にも思えるけれど、長谷川博己さんのだんだん変わっていく表情でものすごく納得できました」

宮部氏は、大の黒沢映画ファンだそうです。対談の中でも、『黒沢清の映画術』とか『黒沢清の恐怖の映画史』といった黒沢監督の著書の内容に何度も言及しており、その傾倒ぶりが窺えました。あと、誰かと対談するときには、その相手の著書などを読むことがマナーです。このマナー、なかなか守ることができない文化人も多いようですが、超売れっ子で多忙なはずの宮部氏がきちんと本を読んでいることには感心しました。

宮部氏の小説はよく映画化されますが、まだ黒沢映画にはなっていません。もし、宮部作品を黒沢監督が映画化するとしたら、この読書館でも紹介した『小暮写眞館』しかないと思います。大事な家族の一員を失った一家の物語ですが、彼らは死者の影を強く感じながら生きています。幽霊話も心霊写真も登場するこの物語は、ホラー小説でもあり、グリーフケア小説でもあります。まさに、黒沢映画向きの作品なのです。いつか、黒沢清版『小暮写眞館』が公開されることを楽しみにしています。

第2部「2006~2010」では、黒沢監督と映画評論家の蓮實重彦氏の対談が収録されています。「二十一世紀は黒沢映画を見なければわからない」というタイトルのその対談の冒頭で、蓮見氏は「20世紀の末から21世紀のはじめにかけての黒沢さんの作品を拝見していて、じつに見事に、世紀の移り行きを示しているように思いました」 と述べています。

蓮見氏は、20世紀最後の作品である『回路』を取り上げ、「そこでは並み居る若き美男美女を、ことごとく壁の塵として消してしまわれました(笑)。それだけではなく、この作品のラストは、彼らからは遠く離れた別の場所で、何か途方もなく恐ろしいことが起こっているというイメージまでも含んでいました。火を噴いて落ちていく飛行機だとか、どこに向かっているのかわからない船だとか。こことは違うところで何かまがまがしいことが起こっているというイメージは、『カリスマ』の最後にも既に顕れていました。そうしたら、現実に2001年9月11日にああいうことが起こっちゃったわけです」と述べています。

9・11の当日、黒沢監督はカナダのトロントにいました。 トロント映画祭で『回路』が上映されたのです。そのトロントからそう遠くないニューヨークにおいて、あの悪夢のような出来事が起こったわけです。黒沢監督は次のように当時を述懐しています。

「『回路』という20世紀に撮った映画を、世紀をまたいで、トロントで見せること自体はまったく特殊なことだと思っていませんでした。むしろ、あの頃映画とは何の関係もないところで、世紀の変り目が実にだらしなく過ぎ去っていくのを、拍子抜けして見守っていたという記憶があります。それが、9月11日に『回路』を見せ終わった瞬間、いきなり恐るべき21世紀が到来したと直感しました。昔からよく言われていた、映画が現実を呼び寄せてしまうということが、我が身にも起こったんでしょうか」

対談の名手である蓮見氏と語り合ううちに、黒沢監督の興味深い発言が次々に飛び出します。例えば、『LOFT』の前半で中谷美紀が電気工事人を見送っているところ、あるいは中盤で彼女が意を決して向かいの研究室に進んでいくところで自然の風が吹いたとして、黒沢監督は述べます。

「期せずしてこういう瞬間がくると、僕は本当に小躍りしてしまいます。『ドレミファ娘の血は騒ぐ』のラスト近くの浜辺とか、『復讐 The Revenge 消えない傷痕』の公園の採寸シーンとか、『CURE』で役所広司がうじきつよしのいる大学を去っていくところとか、『大いなる幻影』のアパートの中とか、奇跡のような風が吹いたシーンはすべて鮮明に覚えています。映画の中の風はどうしてあんなに人の胸を打つんでしょうか。物語とか理屈とかを完璧に超えちゃっているからでしょうか。作り手とか観客とかいう区別を無効にしてしまうからでしょうか。よくわかりませんが、全ての映画監督にとって、風が無上の快楽のひとつであることは間違いないと思います」

『唯葬論―なぜ人間は死者を想うのか』(三五館)

『唯葬論―なぜ人間は死者を想うのか』(三五館)

また、黒沢監督のホラー映画には幽霊などのいわゆる「お化け」が登場しますが、黒沢監督は「お化けこそ人間の本質だと思います。

人間、誰でもいずれは死ぬわけですから、人間の本質は幽霊だと僕は思っています」と述べています。『唯葬論―なぜ人間は死者を想うのか』(三五館)という本を書いたわたしは、この黒沢監督の言葉にわたしは100%共感しますが、「幽霊」を描いた映画といえば、『岸辺の旅』(2015年)を忘れることはできません。

『岸辺の旅』は「前代未聞の幽霊映画」でした。冒頭からいきなり死者が日常生活の中に登場します。深津絵里扮するピアノ教師・瑞希のもとに、3年前に自殺している夫の優介がふらりと現れるのです。それは亡き夫の生前の好物であった白玉を妻が作っていたときでした。死者である優介の出現に瑞希はさほど驚かず、「おかえりなさい」と言います。そして、2人は死後の優介の足跡をたどる旅に出て、かつて優介が交流した人々と再会します。中には生者だけでなく死者も混じっているのですが、彼らは生きているときと同じように行動します。普通に仕事をし、食事をし、睡眠し、物を動かしたりもします。かつて心霊映画の名作である『シックス・センス』では、幽霊が物を動かさなくて済むように小道具を配置したとされていますが、この映画ではそんなことはまったくお構いなしです。わたしはホラーやファンタジーといった非日常的な映画ほど「リアリティ」が必要だと思っていますので、このへんは正直言って違和感がありました。

第3部「2011~2015」の対談「幽霊が演じるメロドラマ」で、蓮見重彦氏は『岸辺の旅』について、「ゾンビや幽霊、あるいは生きていない人の影は黒沢さんにとって主要なテーマで、それについてさまざまな作品を撮られてきた。その中で今回の最大の違いは、出現と消滅を画面の効果によってではなく、きわめてぶっきらぼうに、いるものはいる、いないものはいないという描き方をされていることです」と述べています。

蓮見氏の言う「きわめてぶっきらぼうに、いるものはいる、いないものはいないという描き方」による『岸辺の旅』の幽霊の出現と消滅は、『ダゲレオタイプの女』(2016年)でも描かれました。この映画は、フランス・ベルギー・日本合作の恋愛ホラー映画です。海外からも高く評価されている黒沢清監督が、外国人キャストを迎えてフランス語で撮り上げました。ヤフー映画の「あらすじ」には以下のように書かれています。

「ダゲレオタイプで写真を撮影している写真家ステファン(オリヴィエ・グルメ)のもとで働くことになったジャン(タハール・ラヒム)は、ステファンの娘で、拘束器具に長い時間固定され被写体をしているマリー(コンスタンス・ルソー)が気になり始める。かつて被写体だったステファンの妻ドゥニーズが屋敷で自殺していたことを知ったジャンは、母親のようにさせないために、マリーを外に連れていこうと試みる」

第4部「2016~」では、『ダゲレオタイプの女』についての黒沢監督のインタビューが掲載されています。そこで「印象的なセリフがいくつもあります。たとえば、ステファンに写真を撮ってもらいに来た老婆が『死こそ幻』と言います。ふつうに考えると、死を間近に控えた高齢者であれば、逆に『死こそ現実』と言いそうなものですが、そこがすごく黒沢さんらしいと思いました」と話すインタビューに対して、黒沢監督は以下のように語っています。

「60年間生きてきた実感として思う言葉が、ふとあそこで出たんです。近付いてくればくるほど、意外と死は幻なのかもしれない、それは生の延長と何ら変わらないかもしれないと思っています。若い時ほど、死を生とは隔絶した、まるっきり異質で得体のしれないものと感じていたのですが、今は、死って実は嘘なんじゃないか、人間が勝手に作り出した概念にすぎないのではないかと」

わたしは、『ダゲレオタイプの女』ほど、映画らしい映画はないと思います。この作品は、ダゲレオタイプという撮影手法で肖像写真を撮影するカメラマンの屋敷に隠された秘密を、不穏なタッチで描いています。

とても「不穏な空気」に満ちた、わたし好みの映画でした。

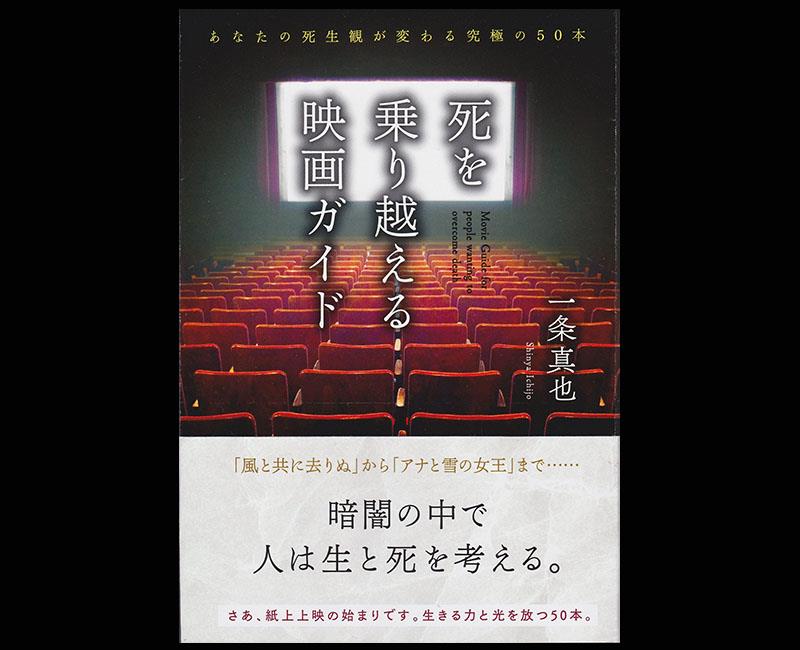

拙著『死を乗り越える映画ガイド』(現代書林)のテーマは「映画で死を乗り越える」というものでしたが、わたしは映画を含む動画撮影技術が生まれた根源には人間の「不死への憧れ」があると思います。

『死を乗り越える映画ガイド』(現代書林)

『死を乗り越える映画ガイド』(現代書林)

映画と写真という2つのメディアを比較してみましょう。写真は、その瞬間を「封印」するという意味において、一般に「時間を殺す芸術」と呼ばれます。一方で、動画は「時間を生け捕りにする芸術」であると言えるでしょう。かけがえのない時間をそのまま「保存」するからです。それは、わが子の運動会を必死でデジタルビデオで撮影する親たちの姿を見てもよくわかります。「時間を保存する」ということは「時間を超越する」ことにつながり、さらには「死すべき運命から自由になる」ことに通じます。写真が「死」のメディアなら、映画は「不死」のメディアなのです。

写真の「死」、映画の「不死」・・・・・・。

この2つを『ダゲレオタイプの女』ほど見事に描き切った作品をわたしは他に知りません。映画の本質を浮き彫りにした名作であると思います。