- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2018.01.28

『宣長にまねぶ』吉田悦之著(致知出版社)を読みました。

「志を貫徹する生き方」というサブタイトルがつけられています。

この読書館でも紹介した『日本人のこころの言葉 本居宣長』の著者の最新作で、412ページの堂々たるハードカバーです。著者は1957年三重県松阪市生まれ。國學院大學文学部卒業後、本居宣長記念館研究員などを経て、同記念館館長に就任しています。

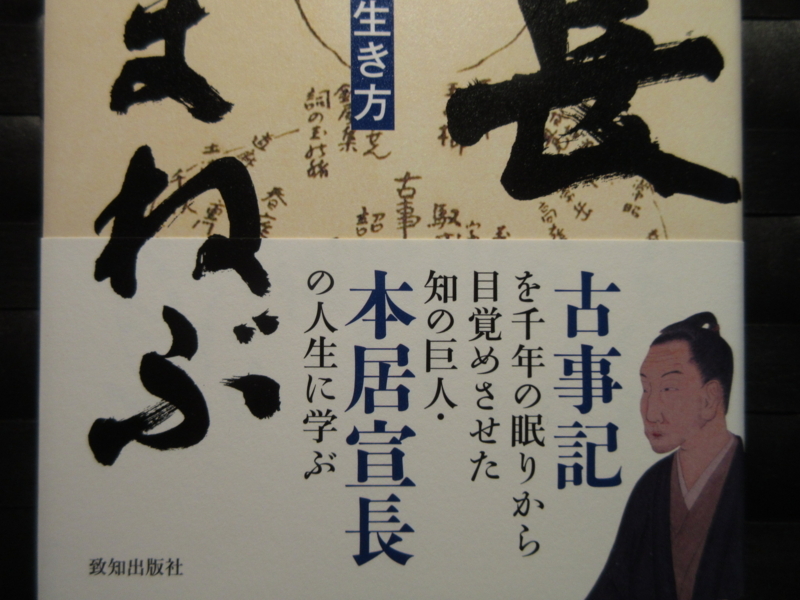

本書の帯

本書の帯

帯には「本居宣長六十一歳自画自賛像」(本居宣長記念館蔵)の上半身のみが使われ、「古事記を千年の眠りから目覚めさせた知の巨人・本居宣長の人生に学ぶ」と書かれています。

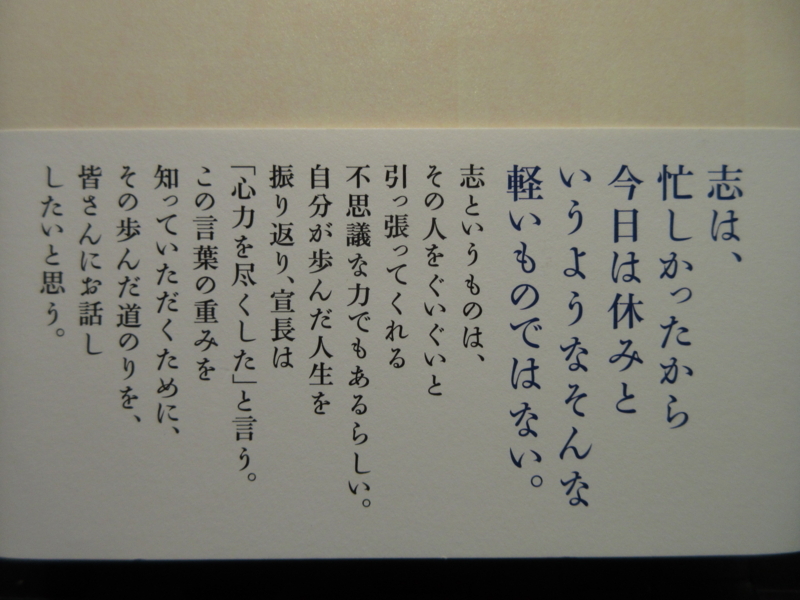

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には以下のように書かれています。

「志は、忙しかったから今日は休みというようなそんな軽いものではない。志というものは、その人をぐいぐいと引っ張ってくれる不思議な力でもあるらしい。自分が歩んだ人生を振り返り、宣長は『心力を尽くした』と言う。この言葉の重みを知っていただくために、その歩んだ道のりを、皆さんにお話ししたいと思う」

またカバー前そでには、以下のように書かれています。

「宣長は、自分の学問を理解してもらうために、たとえ五百年、千年という時間がかかっても待てばよいと言った。五百とか千という数字を見て、誇張だろうと安易に考えてはいけない。まず、しっかりと考える。結果が常識と同じであっても構わない。考えることが大切なのだ。これが宣長の方法であり、流儀である。そこから宣長の世界は始まるのである」

さらに、アマゾンの「内容紹介」にはこう書かれています。

「35年もの歳月をかけ、『古事記伝』44巻を著した知の巨人・本居宣長。幻の書を千年の眠りから目覚めさせた学問的功績は広く知られていますが、本書では、宣長を一人の生活人としても捉え、志を成し遂げるための条件を学びます。著者は宣長研究40年、本居宣長記念館館長を務める吉田悦之氏。『宣長に学ぶことは尽きることがない』という氏が、膨大な研究資料を丹念に読み込み、その学問的姿勢や、昼間は医師として生計を立てた生活姿勢を浮き彫りにします。

生まれた地や系図を徹底的に調べ上げ、自分の誕生の日まで遡って日記を書く。師・賀茂真淵との千載一遇のチャンスを逃さぬ情報分析など、その歩みには志を成し遂げるための強い意志や工夫が満ち溢れています。学ぶとは真似ること。本書はその具体的ヒントを示して余りあります。宣長入門としても最適の書」

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はじめに」

1 地図を広げる、系図をたどる

2 宣長、上京する

3 宣長のノート

4 四百キロという距離

5 考え続ける

6 みたまのふゆ

「はじめに」で、著者は「『志』の不思議な力」として、こう述べています。

「自分が立てた志、宣長の場合、たまたまそれが『古事記』読解という学問(もの学び)の領域に属するから、国学者と呼ばれるのである。昼間の仕事が何であっても、たとえ自分の意に添わない日々を送っていたとしても、志を持っている人には、余り重要な問題ではないのかもしれない。

逆に、志がなければ、たとえ研究職に就いていても、その人を学者とは呼べないだろう。その志を支えるのは昼間の医者の仕事である。2つが揃って初めて宣長という人なのであり、どちらか一方が欠けてはだめなのである」

また、志について、著者は以下のようにも述べています。

「志は、忙しかったから今日は休みというようなそんな軽いもの、便利なものではない。晩年になって宣長は、自分が功成り名を遂げることが出来たのは『もの学びの力』であったと回想している」

著者は「『古事記伝』は探偵小説の面白さ」として、宣長が仮説を提示し、証拠を挙げ、証明できなければ仮説は撤回することを指摘し、何とか謎を解こうとする宣長の気持ちが読者を引っ張っていくのだろうとして述べます。

「まず、しっかりと考える。何か根拠はないか。当たり前だという思いこみをリセットしてもう1度最初から考えてみる。結果が常識と同じであっても構わない。考えることが大切なのだ。これが宣長の方法であり、流儀である。 考えてみる。そこから宣長の世界は始まるのである」

1「地図を広げる、系図をたどる」では、「自分の位置を知る」として、著者は以下のように述べています。

「生まれた日から始まる『日記』、あるいは自分が所属する日本という国、住む町への関心。今、自分がどこにいるのか、空間上、また時間の流れの中での自分の位置を宣長は考え続けた。森羅万象、全てのものは、時間の流れと空間の広がりの中で、1つの位置を占めている」

続けて、著者は以下のように述べています。

「かけがえのない、特別な『場所』である。

宣長は何をする時も、人の話を聞き、本を読む時も、まず場所と位置を確定することから始めた。どこの話か、いつの話かを頭の中の地図と年表でまず確認して、タグを付けるのである。全ては、時空の連続、広がりの中の1つの『点』である。しかし、それはかけがえのない『点』である」

また、「系図を調べる効用」として、著者は述べます。

「宣長は自分の家だけでなく、縁戚や使用人の家に及ぶまで、その系図や歴史も調べていく。情熱を持って、執拗と思えるほど調べていく。そうすることで、初めて自分の世界が見えてくるのである」

網の目のように張り巡らされた関係の内で、わたしたちは生まれてきて、生きていきます。著者は、1人として根無し草のような存在は無く、このことをしっかり認識することに宣長の物の考え方の原点があると指摘します。

また、著者は「系図にとって大事なことは、一族や周囲がその伝えを共有しているか、つまり認めているか否かである。それが真実であるかどうかという詮議よりも、大切かもしれない。宣長は、先祖が信じ、また語り伝えたその伝承を大切にした」と述べ、さらに「伝説や神話は、時に人の行動や思想を束縛することもあるが、一方では心の支えともなり、また連帯感を持つことで、社会や地域の安定にもつながるのである」

わたしは、つねづね人間には神話と儀式が必要だと思っているので、この意見に大賛成です。ちなみに、神話と儀式の最大の表現が「祭」です。

宣長は地図を作成するという体験を通し、日本という空間を実感しました。

「地図は人を驚かす」として、著者は以下のように述べます。

「本や人の話に出てくる地名ばかりではない、大半は、一生全く縁のないであろう場所であっても、これら全てが『日本』なのである。1人の人が『点』であるのと同じように、場所もまた『点』であるが全体の中での『点』なのである」

続けて、著者は以下のように詳しく説明します。

「京都、あるいは江戸、松坂、どんな町でも、そこだけが何もない空間に浮かんでいるのではない。周囲の町や村、時には壱岐、対馬などと互いに関係しながら存在するのである。3100という容易ならざる地名を1度は自分の中に取り入れて、紙に置いていく。道というつながりで結んでいく。それを取り巻く海岸線を描くことで、宣長は部屋の中で日本全土の旅を実現したのである。この体験を通し、自分のこととして日本が考えられるようになったのである」

宣長のその後の思索や生活のすべてが、彼が自分で描いたこの空間の中で展開していきました。著者は述べます。

「ここに描かれた場所の人に共通する価値観、世界観を探求するのが、その後の仕事となっていくのである。平安時代から続く公家故実や中国の皇帝図を写し、日本地図の制作と関心はどんどん広がっていくが、ようやく核になるものが見つかった。『日本とは何か』心の中に1粒の種が蒔かれた」

地図はより広い世界の存在に目を向け、新しい「国」という視座を与えてくれます。また地方(鄙)の発見というのも大きな効用で、その影響は学問の世界にまで及びました。著者は「地図と旅人がもたらす国土観の変化」として、以下のように述べます。

「賀茂真淵はすばらしい着想を持った人である。江戸に住み、全国各地からやってくる人を眺めながら、地方には未だ、失われた過去の記憶が残っていることに気づいた。それを知ることで古典研究は進むのではないか、そう考えて、『旅人などに問いたまえ』と宣長に教えた。弟子は実行の人である。それをさっそく実践してみる。

あるいは各地の仲間とつながれと言った。それがヒントになり、やがて強固な国学ネットワークが確立する。そして、宣長においては、『古事記伝』の記述を一層豊かになものにしていくのである」

2「宣長、上京する」では、宣長の学問について、著者は「宣長の出発点『好信楽」として以下のように述べています。

「仏教や儒学だけではない、諸子百家の学問だろうが、歌舞音曲のように君たちが卑しむようなものでも、天地万物あらゆるものから、分け隔てすることなく、自分が好きな事を選び、それを信じ、そこに楽しみを見いだすのだと言う。人からの指示で勉強するのではない。自分の関心の赴くままに、好きなことを思う存分追求する。これが宣長の学問の方法であり秘訣である」

3「宣長のノート」では、歌の問題が取り上げられます。

「では、改めて問う、歌とは何か」として、著者は述べます。

「言葉を選び表現を工夫しリズムがあるものは、みな『歌』である。

では、なぜ『歌』はあるのか。それは、人はみな『物のあわれ』を知るからだ。人は弱いものである。それは自分の行為を顧みても分かるし、ましてや医者として患者を診れば、『男らしくきつとして正しきは、本情』でない(『排蘆小船』)ことは痛いほどよく分かる」

続いて、著者は以下のように述べています。

「人に心があれば、思いがある。嬉しいとき悲しいとき、人の心は揺れ動く。思いが極まるとき、『ああ』という嘆息が自然と洩れる。これが『あわれ』である。堪えきれないほど心が揺さぶられたら、きっと嘆息の声をあげるだろう。本当に悲しければオイオイと声を出して泣くだろう、しかしそれだけではただ1人の悲しみ、驚きだけに過ぎない。他の人に感動も悲しみは伝わらない。ああ、この気持ちをわかって欲しいと願うときに、歌や物語が生まれる」

宣長の学問を考える上で、神の問題も重要です。

「『カミ』と『神』と『God』は違う」として、著者は以下のように述べています。

「日本語の『カミ』と漢字の『神』、英語の『God』は重なるところも確かにあるが、似ていると言うだけで、実は別物だ。荒木田経雅からの質問に答えた中で宣長は、『カミと、中国の「神」とは、大体は同じだからわが国に置いても「神」の字を使うが、厳密に言えば七、八割は同じで二、三割が違うのだ』(『答問録』)」と言い、日本と中国の違いを細かに説明しています。

続けて、著者は以下のように述べるのでした。

「日本の神様を、漢籍の知識で解き明かすと言えば、ちょっと待ったというだろう。無批判に漢字を使い続けると、いつのまにか、その文字を生みだし使い続けた民族の論理や伝統、価値観に支配されてしまうのである。文化的な侵略である。いや向こうは漢字を使用してくれと頼んできたわけではない。こっちが勝手に、便利だからと使っているのだから、世話はない。なにも政治や学問といった世界だけのことではない。むしろ日常的なものにまで及んでくるから怖いのだ。やがて取り返しのつかぬ事になる。実はこれが宣長の『からごころ』批判なのである」

4「四百キロという距離」では、師である賀茂真淵との運命の出会いが描かれます。著者は「松坂の一夜」として、真淵の伊勢への来訪を聞きつけた宣長が宿泊先を訪ねるものの、すでに真淵は出立しており、後を追うが会うことができなかったことを紹介し、以下のように述べます。

「宣長は、『あきらめる』ということを知らない。何か、次の手を考える。

一行が伊勢方面に向かったのなら、帰りもきっと松坂に寄るであろう。伊勢と松坂の距離は短いが、真淵の年齢を考えると無理せずまたこの宿に泊まることも考えられる。そこで宿の主人に、もし泊まられたら連絡を欲しいと頼んでおいた。数日たった5月25日の夜、真淵一行は宿泊し、対面は叶う。紹介状も持たずに訪ねた宣長を、真淵は温かく迎えてくれた」

ようやく師に出会えた宣長は、かねてからの『古事記』研究の志を打ち明けます。すると、真淵は、「よいところに気づかれた。私もこの本を明らめたいと思って、そのために『万葉集』をと始めたが、いつの間にか年を取ってしまった。もう私に残された時間は長くない。とても『古事記』にまでは手が及ばない。幸いあなたはまだ若い。今から怠ることなく一生懸命に努めるならばきっとその志を遂げることが出来るだろう。ただ気を付けなくてはならないのは、先ず基礎を固めることだ。それをないがしろにして高きを目指すからみな失敗するのだ」と諄々と説き論したといいます。このとき、宣長34歳、賀茂真淵67歳でした。著者は「このただ1度の対面が、2人の人生のみならず、日本の歴史をも大きく変えた」とまで述べています。

「日本の歴史をも大きく変えた」とは、一体どういうことか?

「大事を為すためには」として、著者は述べます。

「たかが『万葉集』や『古事記』と侮ってはいけない。

真淵という当時としては『万葉集』の最高権威からバトンを渡される宣長。 この2人のバトンリレーが、その後の日本の古典研究、いや人文科学の近代化への転換点となったのである。古典学は新しい時代へと入っていくのだ。この国に住む人たちの自国観が一変する契機となる、一大事である」

著者は、宣長が『古事記』に出てくる「天地」の読み方について考え続けたことを紹介し、「長いスパンで考える」として、以下のように述べています。

「『天地』の読み方を宣長は、おそらく5年近く考えていた。真淵は、1つの本を研究するのには20年という時間は必要だと宣長に教えた。宣長が『古事記』を買ったのは27歳、『古事記伝』が書き終わったのは69歳、42年の歳月が費やされた。しかしその学問を、真に理解してもらうためには500年、1000年という時間がかかっても仕方がないと考えていた。この途方もない年月も、宣長にとっては、かなりリアリティーのあるものだった」

たとえば、現存最古の歴史書『古事記』は712年に編纂されてから、賀茂真淵、宣長によりその真価が見出されるまでちょうど1000年が経過しています。『源氏物語』でも、宣長という最良の読者と巡り会うのに750年かかったわけです。著者は、「人間の一生などをものさしにしていては、文化は到底計りきれないものなのである。大きな仕事を成し遂げる人は、分針を刻む時計と、長大な時間を計るものとを併せ持っている」と述べています。

5「考え続ける」では、著者は「歩くと地図が描ける」として、頭の中に地図を描く時に宣長が重視した3つのものを紹介します。

「1つは、延喜式内社。平安時代の法典『延喜式』に名前が載る神社。由緒ある神社である。2つ目は、歌枕。和歌に詠まれる諸国の名所である。3つ目は、天皇陵である。この3つは、古代からの文献史料に記載が多いという共通点がある。そこにはたとえば天皇陵や延喜式内社でも、地名や地形を名称に留めたものがあり、地図を描くランドマークとしては格好のものである」

また、著者は「イメージを描くプロ」として、宣長はイメージを描くことが抜群に上手だったことを指摘します。その理由は、地図と年表、あるいは系図好きで、全体眺望をいつも心がけているからでした。著者は述べます。

「断片からでも、全体を組み立てていくことが出来るのである。またイメージは、常に情報を更新すること、研究することで、新しいものにバージョンアップしていくのである。宣長にとって古典が読めたというのは、その場面をイメージすることであった。文字の向こうに、状景を見るのである」

6「みたまのふゆ」では、宣長の孔子への想いに言及しています。

著者は「王者的自由」として、以下のように述べています。

「中国古代の『聖人』は認めない宣長だが、孔子は別だ。『孔子はよき人』と歌にも詠み、また『恩頼図(みたまのふゆのず)』にも恩人として扱われる。その孔子は、『七十にして心の欲する所に従って矩を踰えず』(『論語』「為政第二」)と言ったが、宣長もまた自在さの中にも、もと(本)を外れることはなかった。浮かれもせず、落胆もせず、ゆったりとしている」

宣長の生涯を決定づけた本とは何か。

それは、『古事記』をはじめ、契沖の『百人一首改観抄』、賀茂真淵の『冠辞考』、北村季吟の『源氏物語湖月抄』、『二十一代集』の5冊です。これらに共通するのは、全部出版された本であるという点であると指摘し、「本を出す」として、著者は以下のように述べています。

「宣長は経験に学ぶ人である。長いスパンで物を見ることが出来ると言ったが、自分の仕事を理解してくれる人が同時代の人であるとは限らない。出版は広めることであり、未来へ伝えることでもある。出版についても宣長は抜群の能力を発揮する」

宣長は、出版が自説の一応の完成であると考えていました。

どういうことでしょうか。著者が以下のように説明します。

「著作で木版本として刊行されたものは、数え方にもよるが50種に及ぶ。中には『石上私淑言』や『秘本玉くしげ』のように著者自身出版を考えていなかった本も含まれるのだが、多くは入念に準備された上での刊行である。したがって、宣長学における版本の位置づけは、たとえば師である賀茂真淵のように、とりあえず出したとか、たまたま出版されたというのと同列に扱うことは出来ない。持つ意味が異なるのである。

改訂版は、『詞の玉緒』以外は出ていない。

そして、宣長の目論見どおりと言ってよいだろう、江戸時代はもちろんのこと、明治に至るまで、安定して市場に供給され続けるのである」

宣長は、感性を磨くと人生が豊かになると考えていました。

『うい山ぶみ』の本文の最後には、歌を詠み物語に親しむことで昔の人の風雅な心を知ることが学問をする上で大切であると述べています。

「本や歌も結構だが、まず家業に専念せよ」と忠告しつつ、宣長は最高の教養を門人たちに提供していたのです。著者は述べます。

「彼らは昼間の仕事を終えて、暗い部屋の中で師の声に耳を傾けていた。そこでは、日本で最高水準の内容が明晰で巧みな語り口で講じられていたはずである。歌会も開かれる。宣長が関わった松坂の歌会は嶺松院と遍照寺だが、講釈と歌会、全部合わせると年にもよるが1か月で20日以上は何かの会が開かれていたことになる。では聴衆は何を目的に集まったのか。社交とか趣味でもあるし、もっと大きく捉えるとこれが教養だったのだろう」

わたしは、死生観こそは究極の教養であると考えています。

そして、宣長は「日本人の安心」という問題に1つの道筋をつける上で、やがて訪れる死を自分がどのように迎えるかについて考えました。そして、「思い出す」、あるいは「思う」という行為を重視しました。

本書では、著者が以下のように説明してくれます。

「死者は思い出すことは出来ないが、生者は死者を思い出すことが出来る。たとえば、祀ることで何が起こるか。魂は甦るのである。あるいは、祈り、畏れ、感謝するということでも同じである。全てを含めた『思い出す』とか『思う』という行為の中にこそ日本人の魂はあると宣長は考えていたのだ。思い出してもらうことで、死者は救われると考えてみたが、宣長は宗教家ではないから、発言は注釈ならそれを逸脱しないように、あるいは質問に答えるという形で、あるいはどこまでも自己の問題として表明されたのである」

宣長が『古事記伝』最終巻、巻44を書き終えたのは寛政10年6月13日、今の暦では1798年7月26日、暑い夏の盛りでした。したたり落ちる汗を拭いながらの全巻終業でしたが、この年、宣長は69歳になっていました。京都で『古事記』を買ってから42年、「松坂の一夜」で真淵と会い、この本の解読を志してからでも、既に35年の歳月が過ぎていました。

全巻終了から3ヵ月、九月十三夜には門人を招いて祝賀の歌会を開きました。そこで、月を見ながら「古事(ふること)の記(ふみ)をよめば いにしへの てぶりことゝひ きゝみるごとし」という歌を詠んでいます。「『古事記』を読めば、古の世の有様、人の心までもがよく分かるという」意味ですが、42年間にも及ぶライフワークを完成させた喜びがしみじみと伝わってきます。

その直後に書かれた『うひ山ぶみ』では、宣長は「己れ壮年より、数十年の間、心力を尽くして、此記の伝四十四巻をあらはして、いにしへ学びのしるべとせり」と述べていますが、「心力を尽くして」という言葉にはまことに実感がこもっており、深い感銘を受けます。著者は以下のように述べています。

「宣長の仕事は終わった。だが、『古事記』の研究はまだ緒に就いたばかりである。『古事記伝』全四十四巻を開くと、「名義は未だ思ひ得ず」という言葉があちこちに出てくることに気が付く。『わからない』と言う意味だ。決して全部が解決したから書いたのではない。分からないことが判ったのだ。入り口に立ったのだ。宣長は、学問の未来、そして人間の未来も信じている。次の人がこの謎を解き、私の『古事記伝』を超えていってくれるはずだと信じている。終わりは、始まりなのだ」

続いて、宣長は最後の仕事に取りかかります。

それは生涯の最後の行事でもある葬儀と墓地の指示でした。 著者は、「一番最後の仕事」として、以下のように述べています。

「宣長の学問の最終目的は、日本人の心の探究であり、『安心』とはなんなのかを知ることにあった。死への不安を、私たちはどう解決してきたのか。全ての研究、考察は、この1点に集約する。死を見据えること、これは武士道に限ったものではない。実は、良く生きることでもある」

宣長は亡くなる1年2か月前、『遺言書』を書きました。

そこには菩提寺樹敬寺だけでなく山桜を植えた奥墓を山室山に造るように指示がなされていましたが、著者は以下のように述べます。

「これは、個人の好みというよりも、実は、日本人の安心、死生観に対する、宣長の回答だったのである。つまり、家長としての宣長は樹敬寺で一族とともに祀られ、個人としての宣長は山室山に葬られて、そこには、宣長という人を思い出すための装置としての奥墓の桜が用意されているのである」

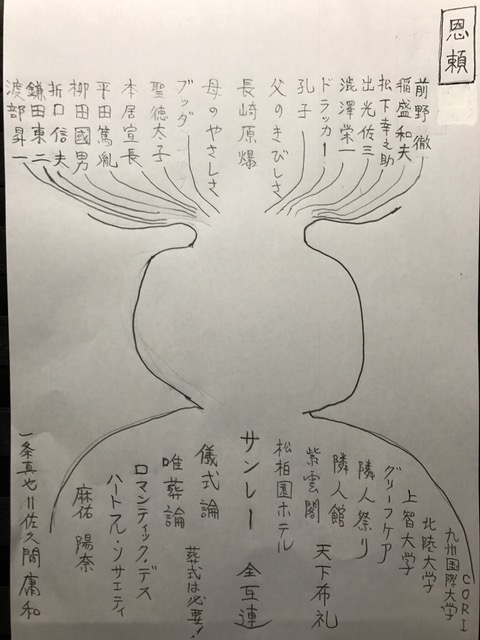

本書も残り少なくなって、392ページに「恩頼図(みたまのふゆのず)」というものの写真が出てきますが、それを見て衝撃を受けました。「恩頼図」というのは壮大な宣長アトラスというべきもので、「恩頼(みたまのふゆ)」とは『日本書紀』に出てくる言葉で、神や天皇のおかげという意味です。この図は、宣長の門人である殿村安守の依頼で本居大平が作製したものです。

図は三段構造になっており、ひょうたんの上で毛が逆立っている形です。真ん中に円があり、上は幾筋もの線、下は半円で底部が開いています。幾筋もの流れは大きな池となり、そこからまた新しい流れが生まれてくるというイメージです。

本居宣長の「恩頼図」

本居宣長の「恩頼図」

著者は、「恩頼図」を以下のように解説しています。

「中央の円は宣長である。宣長はいったい誰のお蔭であのような偉い人になられたのか、それが上の幾筋もの線である。

先ず中央が『御子守の神』、命を授けてくれた吉野水分神社。その両側には、『父主念仏のまめ心』、『母刀自遠き慮り』、父の敬度な浄土宗信者としての実直さと、母の子の将来を見据えた思慮の深さが宣長という子を産み育んだのである。しかしまだ未完成だ。右側には、水戸藩主で『大日本史』編纂を企て、契沖を重用した西山公(徳川光圀)、契沖の本を宣長に教えてくれた儒学の師・屈(堀)景山、そして契沖の名前が記される。左側には、賀茂真淵、『源氏物語』の作者・紫式部、歌人・藤原定家、頓阿は中世の歌人で宣長が歌の手本として推薦した『草庵集』の作者である。そして孔子。儒教は批判するが孔子は別である。歌(『詩経』)や歴史(『春秋』)を尊重した孔子に、宣長は強い共感(シンパシー)を感じていたのである。

左側には小さな字で、ソライ、タサイ、東カイ、垂加とある。これは荻生徂徠、儒学者の太宰春台、儒学者で古義堂の伊藤東涯、山崎闇斎学派である垂加神道で、この4人は、宣長が批判した人たちである。だが攻撃することで自らを鍛えていったのであるから、敵のおかげだ。

この人たちのおかげで、中央の円、即ち宣長が生まれた」

一条真也の「恩頼図」

一条真也の「恩頼図」

また、下には『古事記伝』を中央に据えて、宣長の諸著作、向かって左側には子どもたちの名前が記されます。子どもは親のおかげで生まれてきたので当然と言えるでしょう。さらには門人たちの名前も記されています。

この「恩頼図」について、著者は「日本人にとって生きるとは何か。その問題に、宣長は古典研究を通して『恩頼』という視座を示したのである。ふだん私たちは、『あの人のおかげだ』と感謝したり、逆に『誰のおかげで今のお前があると思うのだ』などと怒ったりする。この『恩頼図』は、全ての人が心の中に持っているものなのである」と述べています。

というわけで、恥ずかしながら、わたしも自分の「恩頼図」を作製してみました。数分でパッと書いたのでいいかげんですが、自分の原点や方向性を確認する上で非常に重要なものだと思いました。何よりも「おかげさまで」の心が湧いてきます。

「おかげの無限連鎖」として、著者は以下のように述べます。

「宣長は子どものような好奇心を持ち続けた人である。驚く心を持ち続けた人である。『葛花』や『玉勝間』を見ればそれはよく分かる。その物事に敏感に反応する柔軟な感性が、「おかげ」を気づかせたのであろう。

もう1つ大切なことがある。両親や祖先、また世話になった人々の命日を『法事録』に記録し、忌日には灯明を灯し、たとえば浄土三部経を唱えるなど仏式で法事を行っているのである。つまり神道だ仏教だと言うのではなく、感謝の念を表す時に、対象の方にふさわしい方式を選ぶのだ。たとえば父定利は没後は場誉直観道樹大徳、母勝は慧勝大姉となったので、菩提を弔い感謝を申し述べるには、浄土宗の作法に則って行うのである。

思想や信条も大切だが、今自分がここにいる事への感謝の気持ち、何よりそれを宣長は大切にした。『恩頼』である。ひょっとしたらこれが、日本人の根底にあるものではないだろうか」

著者は、哲学者の西田幾多郎が最終講義で「私の生涯は極めて簡単なものだ。始めは黒板に向かって坐し、あとは黒板を背に立った黒板に向かって1回転をなしたといえば私の伝記は尽きる」と語ったことを紹介し、「宣長にまねぶ」として以下のように述べます。 「宣長もまた、昼間は医者で、夜は机に向かい本を読む日々、ただそれだけの人生であった。もしドラマめいた話を探すならば、賀茂真淵との対面(松坂の一夜)くらいであろうか。どこにでもある人生である」

そして、最後に著者は以下のように述べるのでした。

「宣長の人生が単調なのではない。そう見えるのは、考え続けることが出来る環境に身を置く必要があったからだろう。志を成し遂げるための強い意志と、工夫があった。何より長い時間軸で物事を考えるというゆったりとした気持ちを持ち続けることが出来た。これは、歴史に学ぶことで鍛えられた目である」

宣長についての書籍は多いですが、この読書館でも紹介した小林秀雄の名著『本居宣長』をはじめ、難解な内容のものがほとんどです。しかし、宣長研究40年、本居宣長記念館館長を務める著者は、現代日本人のために、わかりやすく宣長の思想を解説してくれます。宣長を知る入門書としては最高の一冊であると思います。わたし自身、本書を読んで「恩頼図」の詳しい内容やその素晴らしさについて初めて知りました。

これからも、ときどき、自分の「恩頼図」を作ってみたいと思っています。

わが魂のルーツと「志」を確認するためにも・・・・・・。