- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1534 小説・詩歌 『重助菩薩』 筧次郎著(地湧社)

2018.02.09

この読書館で紹介した『教養として知っておきたい二宮尊徳』、『超訳 報徳記』などを読んだら、農民の生活を描いた本が読んでみたくなりました。そこで、百姓暮らしの豊かさを追究してきた哲学者が、 初めて書き下ろした異色の短編集を再読しました。『重助菩薩』筧次郎著(地湧社)です。

著者は昭和22年、茨城県水戸市生まれ。百姓、哲学者。 京都大学卒業後、パリ第一・第三大学で哲学・言語学を学ぶ。花園大学講師を経て、自らの思想を実践するために、昭和58年より筑波山麓で百姓暮らしを始める。平成14年、スワラジ学園の設立に参加し、平成18年まで学園長を務め、現在は、提携組織「スワデシの会」を運営。著書に『死を超えるということ』『ことばのニルヴァーナ』『百姓暮らしの思想』『自立社会への道』ほか、共著に『百姓入門』などがあります。

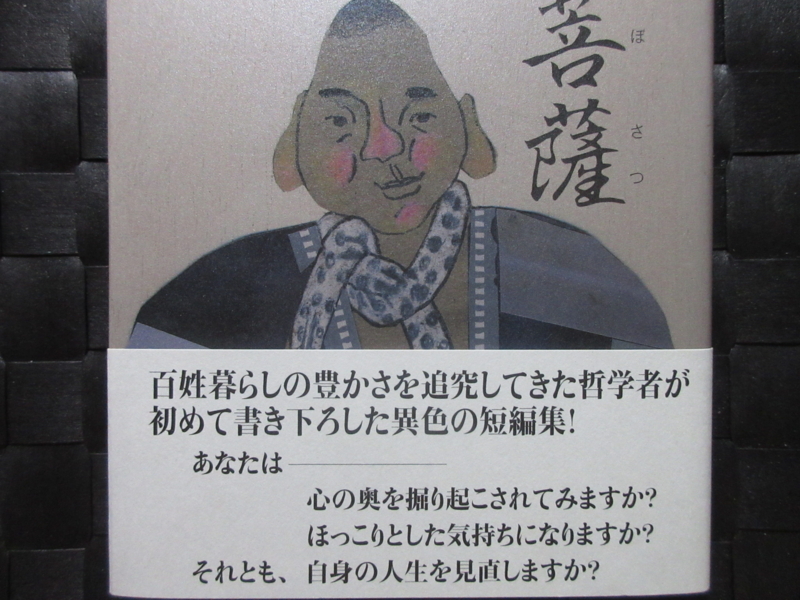

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には著者が描いた「重助菩薩」の絵が使われ、帯には「百姓暮らしの豊かさを追究してきた哲学者が初めて書き下ろした異色の短編集!」「あなたは―心の奥を掘り起こされてみますか? ほっこりとした気持ちになりますか? それとも、自身の人生を見直しますか?」と書かれています。

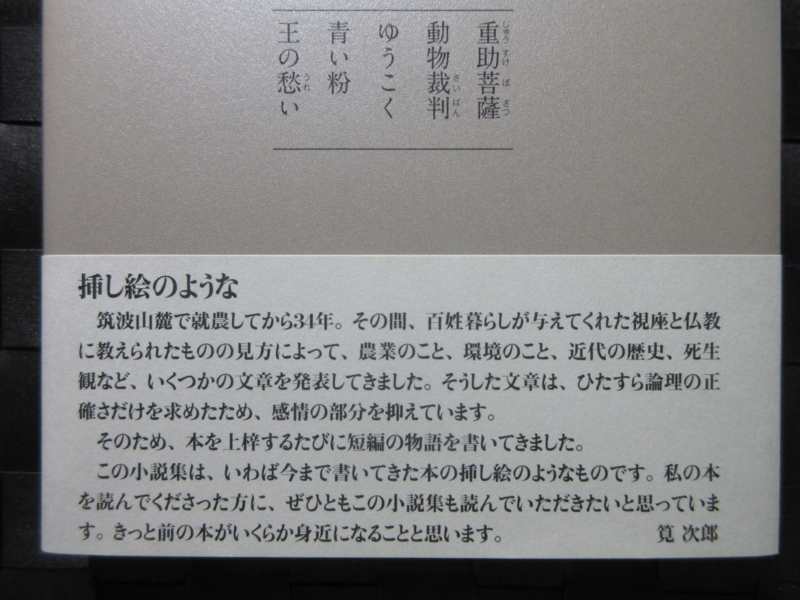

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、帯の裏には、以下のような著者の言葉があります。

「挿し絵のような 筑波山麓で就農してから34年。その間、百姓暮らしが与えてくれた視座と仏教に教えられたものの見方によって、農業のこと、環境のこと、近代の歴史、死生観など、いくつかの文章を発表してきました。そうした文章は、ひたすら論理の正確さだけを求めたため、感情の部分を抑えています。 そのため、本を上梓するたびに短編の物語を書いてきました。 この小説集は、いわば今まで書いてきた本の挿し絵のようなものです。私の本を読んでくださった方に、ぜひともこの小説集も読んでいただきたいと思っています。きっと前の本がいくらか身近になることと思います。 筧 次郎 」

本書には「重助菩薩」「動物裁判」「ゆうこく」「青い」「王の愁い」の5つの短編小説が収められています。

最初の「重助菩薩」は高度成長期以前の茨城県の農村が舞台で、主人公である重助(重やん)は耳が聞こえない聴覚障害者です。普段の重やんは気楽に畑仕事と牛のお世話などをしている30代半ばの男性です。彼の前では、家族や隣人がみな「ありのまま」の姿でいられます。それもそのはず、重やんの正体は時に邪魔に感じる「人間」ではなく、「菩薩」領域の存在だったのです。もっとも、お寺の住職以外は、誰もそれに気が付いてはいませんでしたが・・・・・・。

「重助菩薩」には住職のこんなセリフが登場します。

「人はみんな他人に勝りたいと思うて生きておる。そんだから、他人の前では無理をしていい恰好するし、陰では悪口を言ったり馬鹿にしたりする。それが諍いの元なんじゃ。しかし、耳が聞こえん、告げ口も言えん重やんの前では、みんなが見栄や体面を捨てて裸になる。みんな不思議に真心になる。悟りを開かれた仏さまは、わしたちを真心に戻してくださるが、重やんも仏さまと同じじゃろ」

世の中には、何らかの障害を持った家族がいる人も多いでしょうが、もしその人と一緒にいる時には「ありのまま」の自分でいられるようなら、その人は菩薩かもしれません。

そんな重やんは大雨の災害で命を落としてしまいます。しかし、彼は亡くなって30年以上経っても家族それぞれの中に生きているのでした。こんなふうに死後もみんなから忘れられない人生は素敵だなと思いました。

「ゆうこく」では、農地をゴルフ場の開発会社に売ろうとする仲間たちと違い、絶対に土地を売らない伝造という男が登場します。せっかく村をリゾート地にして豊かにしようと考えている村人たちは伝造のことを「自分勝手だ」と批判します。村八分に近い扱いを受けて耐え切れなくなった女房のよし子が「あんた、あの田んぼ売ってしまおうよ」と言うのですが、伝造はしばらく押し黙った後で、やがて遠くを見るような目をして次のように言います。

「上の兄貴はノモンハンで戦死した。下の兄貴はレイテ島で死んだ。召集受けて村を出ていくときにな、二人とも『お国のために一生懸命働いてきます』と言うとったよ。二人とも、お国のために死んだんじゃ。わしは尋常小学校出て、馬車曳きの手伝いをやっとたが、幸か不幸か肋膜を患って、戦地には行かなかった」

続けて、伝造はよし子に対して、こう言うのでした。

「敗戦で世の中変わっちまって、兄貴らは侵略のお先棒担いで死んでいったように言うやつらもいてな、わしは悔しくて、それからわしなりに勉強もした。考えてもみた。国というのは天皇陛下ではない。大日本帝国でもない。兄貴たちが守ろうとした国は、あの田んぼなんじゃ。あの田んぼで、ご先祖さまたちが生き代わり死に代わりをして米を作って暮してきた。兄貴たちはその暮らしを守りたかったんじゃ。ロシア人やアメリカ人にあの田んぼが踏みにじられんように、あの田んぼを守るために死んでいったんじゃ。

だからな、よし子よ、わしがゴルフ場に田んぼを売ったら、兄貴たちに申し訳ねえ。あの世で兄貴たちに会ったときに、合わせる顔がねえじゃねえか」

「ゴルフ場問題を考える集い」という集会でも、最後にマイクを渡された伝造は、「わしが田んぼを売らねえのは、田んぼはわしのものではねえからだ。わしの名義になってはいるが、田んぼはわしの勝手にできるものじゃねえと思っている」として、以下のように述べます。

「ご先祖さまがずっと米作って生きてきた。子孫がまたずっと米作って生きていく。わしはご先祖さまや子孫からいっとき田んぼを預かっているだけじゃ。わしら夫婦には子どもがいねえから、わしらが死んだら田んぼは親戚のものになるが、だからといって勝手にしていいものではあるめえ。長いあいだには、ご先祖さまにもそんなことはたびたびあったこったろう。子どもがいねえから、あとは野となれ山となれで売っちまうなんて、昔は誰も考えなかった」

そして、伝造は「田んぼを潰してゴルフ場なんぞにしてしまったら、日本人がいつかきっと飢えることになる。これは国を売るのと同じだ。ご先祖さまがどれだけ苦労して田んぼにしたか、今の日本人は忘れてしまったが、今にきっと罰が当たる」と言うのでした。

わたしは、この伝造の言葉を読んで、非常に感動しました。

そして、この小説が正真正銘の「農民文学」であると思いました。

この読書館でも紹介した柳田國男の名著『先祖の話』のように、かつての日本の農民は先祖とともに生きていたのです。『先祖の話』は、敗戦の色濃い昭和20年春に書かれました。柳田は、連日の空襲警報を聞きながら、戦死した多くの若者の魂の行方を想って、本書を書いたのです。日本民俗学の父である柳田の祖先観の到達点とされています。 「ゆうこく」という短編小説には『先祖の話』のメッセージが流れているように感じました。

そして、最後の「王の愁い」は哲学小説であり、仏教小説でした。

「王の愁い」は、有名な「ミリンダ王の問い」に関する物語です。

仏典として伝えられる「ミリンダ王の問い」は、紀元前2世紀後半、アフガニスタン・インド北部を支配したギリシャ人であるインド・グリーク朝の王メナンドロス1世と、比丘ナーガセーナ(那先)の問答を記録したものです。パーリ語経典経蔵の小部に含まれますが、タイ・スリランカ系の経典には収録されておらず、外典扱いとなっています。ただし、ミャンマー系の経典には収録されています。戦前のパーリ語経典からの日本語訳では、『弥蘭王問経』『弥蘭陀王問経』として訳されました。

「王の愁い」は、それらの経典にはない著者の創作ですが、「存在の本質」「輪廻転生」「悟り」に関する壮大なエピソードです。人間と猿と犬がいたとしたら「猿は人間に似ている」という王に対して、ナーガセーナは次のように述べます。

「大王よ、あなたは外見にとらわれていますが、猿や犬と人間には大きな違いも見えるでしょう。人間だけが衣服を着たり、家に住んだり、田畑を耕して食べ物を作ります。絵を描き、歌をうたい、死者を弔い、自殺をしたり戦争をしたりもします。この違いのほうに注目すれば、猿は犬のほうに似ていて、人間にはすこしも似ていません。人間だけが特別だと言えましょう」

いったい、人間とほかの有情を隔てているのは何なのか。その問いについて、ナーガセーナは次のように述べるのでした。

「人間は過去世の祖先たちの経験を受け取って生きています。先ほど申し上げたキノコの見分け方もその1つですが、見方だけではありません。感じ方も、考え方も、行動の仕方も、過去世の祖先たちの営み、つまり業によって作られて生きているのです。これが宿業ということです。

犬や猿は過去世の経験を受け取りません。犬や猿のものの見方にも、もちろん彼自身の経験は影響しますが、何代も前の犬や猿の経験が影響することはないのです。この違いが、何永劫もの時を経て、人間とほかの有情の世界を、かくも大きく隔てることになったのです」

わたしは、このくだりを読んで「ゆうこく」と同じく、「王の愁い」にも先祖への視点があることを知りました。人間とは先祖とともに生きている存在である。ということは、人間は死者とともに生きているということになります。これは拙著『唯葬論』(サンガ文庫)で訴えたことでもあります。わたしは人類の文明も文化も、その発展の根底には「死者への想い」があったと考えています。人類は死者への愛や恐れを表現し、喪失感を癒すべく、宗教を生み出し、芸術作品をつくり、科学を発展させ、さまざまな発明を行ってきました。つまり「死」ではなく「葬」こそ、われわれの営為のおおもとなのです。わたしは同書で「唯葬論」という考え方を提唱しました。『重助菩薩』に収められている5つの短編小説には、いずれも「死者への想い」が描かれており、その意味で唯葬論的な小説であると思いました。