- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2018.03.09

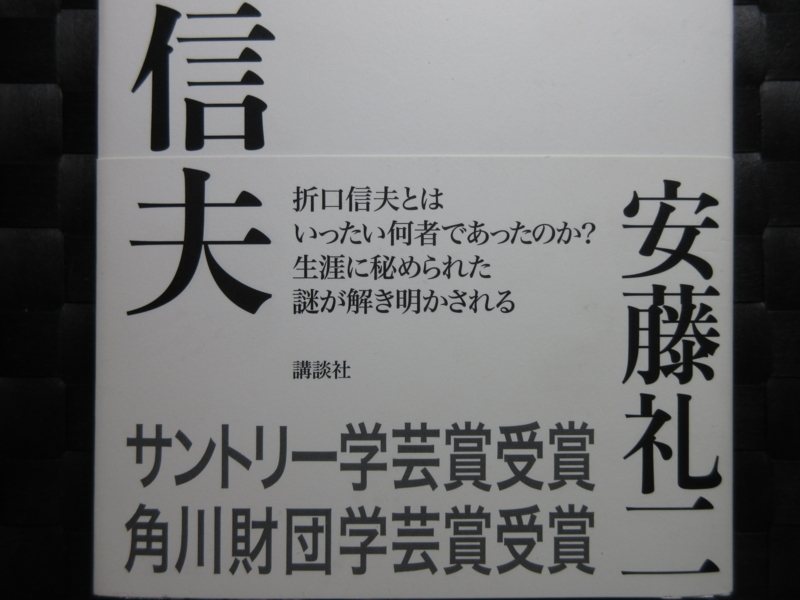

『折口信夫』安藤礼二著(講談社)を読みました。

ハードカバー538ページの大著で、読み応えがありました。

折口信夫研究の第一人者としての著者の集大成であると思います。

著者は、この読書館でも紹介した『死者の書・口ぶえ』の解説者であり、『霊獣「死者の書」完結篇』、『神々の闘争 折口信夫論』、および『場所と産霊』で紹介した本の著者でもあります。1967年東京生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。多摩美術大学芸術学科准教授、同大学芸術人類学研究所所員。2002年「神々の闘争―折口信夫論」で群像新人文学賞評論部門優秀作受賞。2004年に刊行された同作品の単行本つまり本書で2006年芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。2009年『光の曼陀羅 日本文学論』で大江健三郎賞と伊藤整文学賞を受賞。さらに2014年に刊行された本書『折口信夫』でサントリー学芸賞と角川財団学芸賞を受賞。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「折口信夫とはいったい何者であったのか? 生涯に秘められた謎が解き明かされる」と書かれています。

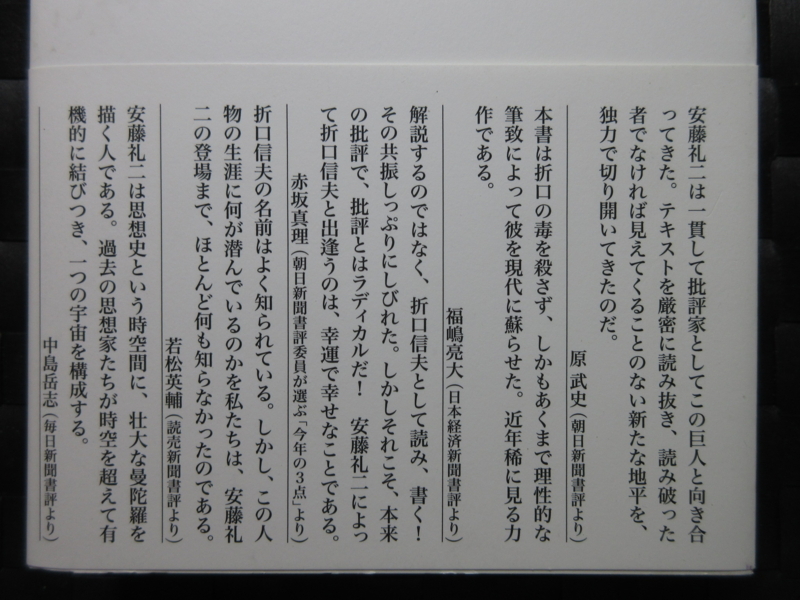

また、帯の裏には以下のような各紙の書評の抜粋が並び、壮観です。

「安藤礼二は一貫して批評家としてこの巨人と向き合ってきた。テキストを厳密に読み抜き、読み破った者でなければ見えてくることのない新たな地平を、独力で切り開いてきたのだ」原武史(朝日新聞書評より)

「本書は折口の毒を殺さず、しかもあくまで理性的な筆致によって彼を現代に蘇らせた。近年稀に見る力作である」福嶋亮太(日本経済新聞書評より)

「解説するのではなく、折口信夫として読み、書く! その共振しっぷりにしびれた。しかしそれこそ、本来の批評で、批評とはラジカルだ! 安藤礼二によって折口信夫と出逢うのは、幸運で幸せなことである」赤坂真理(朝日新聞書評委員が選ぶ「今年の3点」より)

「折口信夫の名前はよく知られている。しかし、この人物の生涯に何が潜んでいるのかを私たちは、安藤礼二の登場まで、ほとんど何も知らなかったのである」若松英輔(読売新聞書評より)

「安藤礼二は思想史という時空間に、壮大な曼荼羅を描く人である。過去の思想家たちが時空を超えて有機的に結びつき、一つの宇宙を構成する」中島岳志(毎日新聞書評より)

本書の帯の裏

本書の帯の裏

アマゾンの「内容紹介」には以下のように書かれています。

「日本の知の結晶ともいうべき折口信夫。文学、民俗学のみならず、その広大なる表現領域は他の者を圧巻し、全貌を掴むことが不可能とされてきた。そこに、切り込んだ安藤礼二の『折口信夫』。この本を読めば折口の全体像がわかり、この本を読まずして折口を語るなかれと、後世の評価を受けることは確実である。起源・言語・古代・祝祭・乞食・天皇・神・宇宙と題された章の数々ーこれを追うだけで心が打ち震えるではないか。さらには、折口とアイヌや台湾を論じた列島論、西脇順三郎、井筒俊彦、平田篤胤と折口を研究した詩語論をも付記した世界に冠たる大著である」

本書の「目次」は以下のようになっています。

「はじめに」

第一章 起源

聖父子の墓

藤無染と本荘幽蘭

神風会

第二章 言語

曼荼羅の華

言語情調論

無我の愛

第三章 古代

根源の世界

詩と文法

「妣が国」へ

第四章 祝祭

祝祭の論理

「二色人」の発見

民俗学を超えて

第五章 乞食

魂のふるさと

弑虐された神々

乞丐相

第六章 天皇

大嘗祭の本義

森の王

翁の発生

第七章 神

餓鬼阿弥蘇生譚

憑依の論理

民族史観における他界観念

第八章 宇宙

生命の指標

万葉びとの生活

海やまのあひだ

列島論

国家に抗する遊動社会―北海道のアイヌと台湾の「蕃族」

折口信夫と台湾

詩語論

スサノヲとディオニュソス―折口信夫と西脇順三郎

言語と呪術―折口信夫と井筒俊彦

二つの『死者の書』―ポーとマラルメ、平田篤胤と折口信夫

「後記 生命の劇場」

「初出誌一覧と謝辞」

折口父子の墓碑

折口父子の墓碑

第一章「起源」の「聖父子の墓」では、わたしのブログ記事「折口父子の墓」で紹介した石川県羽咋市の一ノ宮町には、折口信夫・春洋父子の墓に言及した後で、著者は以下のように述べています。

「折口信夫の起源と終焉は巨大な円環を描いて、同じゼロの場所で一致する。そして、それは折口個人の問題を大きく超え出て、この列島固有の神話と宗教、つまり神道全体を二分する巨大な問題となるものでもあった。アマテラスは伊勢に祀られ、スサノヲとその子孫オホクニヌシは出雲に祀られている。伊勢から日は昇り、出雲に日は没する。『日本書紀』には伊勢起源譚が記され、『古事記』にはオホアチムヂ(オホクニヌシ)の黄泉遍歴譚が記されている。それとは反対に、『日本書紀』は黄泉遍歴譚を欠き、『古事記』は伊勢起源譚を欠いている。伊勢と出雲はきわめて対照的な2つの神話をもった、神道の2つの聖地であった」

続けて、スサノヲとアマテラスの姉弟神について、著者は述べています。

「スサノヲとアマテラスの対立と融合は、江戸期の国学者たちによって、死の世界と生の世界の対立と融合として読み替えられていった。伊勢はアマテラスの子孫、天皇が支配する生者たちの世界(「顕」)の中心、出雲はスサノヲ(オオクニヌシ)の子孫、出雲国造が支配する死者たちの世界(幽)の中心として。『日本書紀』の本文(本書)のヴァリアント(「一書」第二)に記された一節の解釈をめぐって、本居宣長によって問題が提起され、平田篤胤によって体系化された、顕明事と幽冥事、顕明界と幽冥界、可視の世界の生者たる人間と不可視の世界の死者たる神が対立する構造である。柳田國男も折口信夫も、自分たちが創出した民俗学とは、本居宣長と平田篤胤によってかたちが整えられた『国学』の思想を受け継ぎ発展させた『新国学』であると定義していた」

「藤無染と本荘幽蘭」では、著者は「若き折口信夫に『愛』の共同体というヴィジョンをもたらしたものは一体誰だったのか」と問いかけ、以下のように述べています。

「それは単数ではなく複数である。1人の美しい僧侶と、1人の美しい娼婦であった。折口は僧侶の名前だけは自らの手で記したが、娼婦の名前は記さなかった。ただ折口の大学時代の同級生によって現在まで伝えられただけである。僧侶の名前は藤無染、娼婦の名前は本荘幽蘭という。折口は藤無染から『わが仏教、わが耶蘇教』という理念を受け取り、その理念をもとに本荘幽蘭とともに『わが神道』を実践的に創り上げていったのだ」

藤無染については、著者のこれまでの著作の中でもたびたび言及されてきました。しかし、本荘幽蘭という名は初めて目にします。一体どのような人物なのか。著者は以下のように紹介します。

「18ないし19人の男たちと次々と結婚し、その他80余人の男たちと関係をもつ間に、喫茶店の前身であるミルク・ホールを開業し、上野公園に花見客相手の餅屋『幽蘭軒』を出し、女落語家になるかと思いきや女講談師となり、女記者であるとともに女優ともなった本荘幽蘭。今度は一体何に化けるのか・・・・・・。有美は続ける。幽蘭はさらに活動写真の女弁士となり、救世軍の女兵士となり、そしてある日、突如として吉原の遊廊角海老楼の大玄関に現れて自ら娼婦となることを志願した、と」

一方の藤無染についても、著者は第二章「言語」の「曼荼羅の華」で以下のように述べています。

「浄土真宗本願寺派、いわゆる西本願寺に属する僧侶であった藤無染は、信徒たちに死後の名前である『法名』を授ける資格をもっていた。浄土真宗の場合、『法名』は必ず『釈』ではじまっている。やはり生家が浄土真宗に属する折口信夫は、特異な筆名である釈迢空を、自らの意志でそのまま『法名』とした。結果として折口は、神道の墓と仏教の位牌に刻み込まれた、折口信夫と釈迢空という2つの死後の名前をもつことになった。仏教の位牌に記された折口の『法名』―同時にそれが折口の筆名となった―を授けてくれた人物こそ、この藤無染であったはずなのだ」

続けて、著者は藤無染について説明を加えます。

「折口信夫が5首の短歌を発表した『仏教青年』の同じ号に、藤無染は1篇の論考を発表していた。『外国学者の観たる仏教と基督教』(以下、『仏教と基督教』)という。さらにはその直前、本荘幽蘭の動向につねに関心を保ち続けていた雑誌『新公論』を発行していた新公論社から、1冊の小さな書物を編集し、刊行する(明治38年11月)。藤無染の『編』になるその書物は、『英和対訳 二聖の福音』(以下、二聖の福音)と題されていた」

「二聖」とは、世界宗教である仏教とキリスト教の始祖、ブッダとイエスを指します。「福音」(ゴスペル)とは、ブッダとイエスの生涯と教説が年代順、テーマ別に並べられていることを意味します。『二聖の福音』は、『新約聖書』の冒頭に収められた4つの福音書にならって、ブッダとイエスの生涯と教説を再構成したものでした。

著者は、折口が「死者の書 続篇」で登場させようとした空海について、以下のように述べています。

「この列島において、『法身』(太陽の仏)との直接の合一―『即身』―を教義の根本に位置づけたのは真言宗の開祖、『曼陀羅』という理念をはじめてこの列島にもたらした空海である。第2次世界大戦を経、死を数年後に控えた折口信夫は、高野山奥の院の『磐』の墓に眠りつづける空海を一方の主人公として、『死者の書』を書き直そうとする。『磐』の墓のなかで永遠に生き続ける空海は、唐の都長安で、キリスト教異端ネストリウス派の教え、『景教』の教義を学び、それを密教の教義に溶かし込んで帰国したのだ。『曼陀羅』に体現された『日の神』との合一という教えは、大乗仏教の最新の教えと列島の固有信仰たる神道の古代的な教えを1つに習合させるばかりでなく、広くアジア的な思考方法とヨーロッパ的な思考方法、東洋の教えと西洋の教えを1つに習合する」

「無我の愛」では、近代日本仏教における重要人物である鈴木大拙が登場します。著者は大拙について以下のように述べます。

「大拙は究極の『唯心論』である『大乗起心論』をもとに、ゼロがそのまま無限となるような『心』の世界の構造―同時にそれが『宇宙』全体の構造となる―を取り出そうとした。『宇宙は一元的にして汎神論的体系』である。あらゆるものは宇宙の究極の原理たる『法身』に内在する。『法身』は『如来蔵』、すなわちアラヤ識たる『心』である」

大拙が『大乗仏教概論』(1907年)を刊行した直後、マッハの「感覚要素一元論」を徹底的に批判することからはじめて、大拙とはまったく正反対の方向を目指す書物を刊行した人間がいました。後に社会主義革命を成功させるレーニンの『唯物論と経験批判論』(1909年)です。著者は述べます。

「レーニンは繰り返す。人間がいなくとも、『心』がなくとも、世界は存在する。人間のいない世界を想像しなければならない。世界とは、人間以前であり人間以降、人間の『外』にある物質から成り立っているのだ。物質からすべてがはじまる。われわれはまだ物質のことを充分に理解していない」

続けて、著者は以下のように述べています。

「レーニンは究極の『唯物論』を主張し、世界を現実に変革する。マッハの『感覚要素一元論』は、大拙の『唯心論』とレーニンの『唯物論』、心の一元論と物質の一元論を生み落とした。折口信夫の古代学の課題は、この2つの一元論、『唯心論』的な世界と『唯物論』的な世界を、激しく矛盾するまま―レーニンが厳しく批判したように『折衷』するのではなく―1つにつなぐことにある。霊魂は物質である。そのとき、神は『石』となる。そうした事実を字議通りに認識し、表現しなければならない」

第2次世界大戦後、鶴岡八幡宮が発行する雑誌『悠久』が企画した座談会「神道と仏教」において、折口信夫と鈴木大拙は生涯でただ1度だけ対話を交わしました。この巨人同士の顔合わせについて、著者は述べています。

「座談会『神道と仏教』は、折口信夫と鈴木大拙を出会わせるためにセッティングされた。折口は大拙に向けて、いきなりこう問いかける。鈴木先生、まず1つ教えていただきたいことがあります。『私は浄土真宗の家で育ちましたが、浄土真宗のもって居る日本的な弱点といものはどんなところにありませうか。吾々永い間門徒の家ですが、何か、かう、それは生活にくつついてゐますけれども、弱点があるやうな気がしましたけれども。先生は真宗に対しては痛切にお考へですが』。痛烈な問いかけである。『死者の書』を書き上げてしまった自分自身、そして藤無染への問いかけだったのかもしれない。絶対他力の信仰のみで、果たして本当に救いは訪れるのか」

大拙は直接この問いに答えることができませんでした。著者は述べます。

「問題は『愛』にしぼられる。『神道には愛の神がない』と自分が雑誌に書いた記事の真意を座談会の参加者から問われて、大拙は逆にこう問い直す。神道は穢れを祓う。仏教は償えば赦す。仏教には、神道のように穢れを祓い除けるという暴力的な思想はない。『祓ひのけることはしないで、穢れたままで救ふといふこと、これを私は愛と言ひ慈悲といふのです』。このような愛の神が果たして神道には本当に存在するのか。折口は存在すると答える。しかしながら、その『愛』は、2つの力が1つに合一することでかたちになったものなのだ」

続けて、著者は「愛」の神について述べています。

「神道に現れた『愛』の神は出雲にいる。出雲のスサノヲとオホクニヌシが、荒ぶる神スサノヲの『暴力』から『愛』を獲得したオホクニヌシが。出雲ではスサノヲとオホクニヌシと、2代かかって「愛」を完成しているのだ。二柱の神によって、暴力と苦しみ、愛と悦びは1つのものになる。そこに神道の『愛』が存在する。やがてオホクニヌシはスクナビコナとともに、この世界を生みなした『創造神』とさえなる。創造神にして『愛』の神は、出雲にいる。スサノヲとオホクニヌシ、オホクニヌシとスクナビコナが融合したものとして。それが折口信夫の『わが神道』の結論である」

第三章「古代」の「根源の世界」では、著者は「自然言語を分解してゆく。その果てには、一体何が現れてくるのか」という問いを立て、以下のように述べています。

「言語の『起源』(root)にして『根源』(radical)が、である。比較言語学的な術語に訳し直せば、言語の『語根』(root)にして『基体』(radical)が、である。同様に植物学的な比喩を用いて、『語根』は『語幹』(Stem)と呼ばれる場合もある。分かれ出た余計な枝葉を切り落とした後に出現する言語の『幹』、あるいはさまざまな枝を伸ばし、花を咲かせる言語の『根』へと回帰すること。いずれの場合においても『根源』への探究が目指されていることに変わりはない」

「根源」はまた、なにものかが発生してくる「起源」の場所でもあるとして、著者は以下のように続けます。

「折口のいう『古代』とは、その根源にして起源である場所そのもののことなのだ。逆に言えば、古代とは、言語の『根』を通してはじめて到達できる場所でもある。折口信夫の言語学は、そのまま折口信夫の古代学となる。言語とは、その核となる部分に、古代が刻印されたものなのだ。そうした点に折口学を読み解いていくための秘密の鍵が隠されている」

第四章「祝祭」の「祝祭の論理」では、著者は、折口信夫の学問の歩みを以下のようにまとめています。

「藤無染から比較宗教学的な知見をもとに仏教の仏とキリスト教の神の在り方を知り、本荘幽蘭とともに愛欲をも肯定的に捉える神道の新たな神をあらためて選び直し、金沢庄三郎に教授された比較言語学的かつ表現主義的な言語の探究を自身の新たな学の限幹に据えようとしていた折口信夫は、新進気鋭の農政学者であった柳田國男が今まさに生み落としつつあった草創期の民俗学と出会う。その出会いによって折口信夫の学に1つの総合が与えられた」

柳田國男と折口信夫が情熱を注いだ日本民俗学とは何だったのか。著者は、民俗学について以下のように述べます。

「南北に無数に連なる島々から成り立った日本という国家が今まさに滅び去ろうとしていたとき、柳田國男は民俗学を『祝祭』の学として建て直そうとしていたのだ。民俗学という学問の核心はどこにあるのか、自他ともに再検討することが求められていた。天井の神々を地上に招く『祝祭』は、柳田国男の民俗学の始まりに位置していた。2つの世界の交点、2つの世界が交わる境界に生起する『祝祭』こそ、柳田國男の民俗学をそのはじまりから終わりまで、つまり『石神問答』から『日本の祭』とそれ以降に至るまで、貫徹するものだった。折口の古代学も同様である。つまり『祝祭』によって柳田國男の民俗学と折口信夫の古代学は1つに重なり合うのである」

『儀式論』(弘文堂)

『儀式論』(弘文堂)

「祝祭」については拙著『儀式論』の第3章「祭祀と儀式」でも詳しく言及し、そこで柳田の『日本の祭』の内容を紹介しました。著者も以下のように、柳田の祝祭論について、「祝祭は『神々の降臨』とともにはじまる。神々は地上の聖なる社に常在するものではなかった。目には見えない天上の『霊界』から、神々は時を定めて地上に降りてくる。神々を地上に招く目標とするために聖なる樹木が立てられ、神々を迎える祭の場が浄化される」と簡潔にまとめています。

柳田國男は農政学の巨人でもありますが、そこには「中農」と並んで「組合」という大きな柱がありました。この「組合」の論理を突き詰めていくことで柳田國男は農政学から民俗学へと抜け出ていきますが、そのあたりを著者は以下のように書いています。

「若き農政学者であった柳田は、自らの理想とする『組合』の実現を目指し、さまざまな地方に講演に出かけていった。その旅によって、逆に柳田は、この無数の島からなる列島に移り住み、土着した人々が実践していた多種多様な生活の在り方を知ることになった。近代的で画一的な『組合』ではなく前近代的で多様な『組合』、現実の利益によって人々を結びつけるのではなく超現実的な信仰によって人々を結びつけている真の絆を柳田は発見してゆく。その重要な契機となったのが、明治41年(1908)の5月下旬から8月下旬にかけて行われた九州旅行である。この旅の途上、柳田は山地では平地とはまったく異なった生活が営まれていることを知らされる。さらに山深く『焼畑』を行っている村では、農地共有の思想、いわば『社会主義の理想』であるユートピアが実現されているという噂を耳にし、その地を訪れる。宮崎県の椎葉である」

宮崎県の椎葉で、柳田はどういう体験をしたのか。

「柳田はこの村で、人々が生きる日常の俗なる世界の彼方にもう1つ別の世界、神々が君臨する非日常の聖なる世界が存在していることを知る。椎葉の男たちは、『焼畑』とともに『狩猟』を生業としていた。『狩猟』は1年のうちの決まった期間しか行うことはできず、しかも厳重な作法に則って集団を組織し、『山の神』が治める聖なる場所、山の奥へと入って行く。狩りが行われる土地についても、狩りの手順についても、通常とは異なった特別な名称と『ことば』(詞)が与えられ、それらは神聖なものとされ、日常生活のなかでみだりに口にすることは固く禁じられていた。狩りの獲物は『山の神』からの贈り物であり、だからこそ仕留めた獲物はなによりもまず『山の神』への供物として捧げられなければならなかった。人々と『山の神』の間には神聖な絆が結ばれており、狩猟はその絆をもとにして行われる神聖な労働だった。しかも、その『山の神』は、記紀神話には記されていない正体不明の神だった」

柳田は秘伝とされる狩りの詳細と口伝、さらには「山の神」への祭文を「狩之巻」にまとめて復刻しますが、これが明治42年(1909年)の3月に刊行された『後狩詞記』であり、椎葉村は「日本民俗学誕生の地」とされました。

柳田が九州の旅で山人たちの聖なる生活を発見した直後、彼のもとを小説家の水野葉舟に連れられて岩手県の遠野から上京した1人の青年が訪れます。泉鏡花に憧れて「鏡石」という筆名で小説家になることを夢見ていたその青年は佐々木喜善といい、故郷で見聞し、自らも体験した奇怪で不可思議な出来事の数々を、柳田の前で訥々と語ってゆきました。遠野もまた三方を山に囲まれ、山地と平地の境界に位置する村であり、「境界」に紡がれる物語に登場するものたちは、必然的に2つのものを分離しつつも1つに融合する「境界」としての性質をもっていました。

柳田と佐々木の出会いから、名著『遠野物語』が生れるわけですが、著者は以下のように述べています。

「遠野の青年が語る異形のものたち、山男、山女、天狗、河童、ザシキワラシ、オシラサマ等々は、すべて生者と死者、神と人間、人間と植物、人間と動物、人間と鉱物、大人と子供、男と女の『境界』を生き、両者の性質を兼ね備えたものであった。さらにその地に棲息する猿や狼や鳥たちと人間たちとの距離も極めて近かった。生と死のみならず種を超えたコミュニケーションが可能となる。柳田國男にとって、人々が生きる日常の世界と神々が生きる非日常の世界という2つの相違なる世界の発見と、遠野に伝わる異界にして他界をめぐる物語の発見はほぼ同時期に果たされていた」

このとき、柳田にとって「組合」の意味も「協同労働」の意味も大きく変わってしまったとして、著者は以下のように述べます。

「人々が生きる価値を置いているのは、此方の世界ではなく彼方の世界だった。そして、2つの世界はまったく別個に存在しているわけではなく、『境界』で1つに交わる。その『境界』の地で、人々は、天上の神々を地上に迎え、天と地を1つにっなぐための祝祭を行っていた」

「組合」の論理は「祝祭」の論理として完成し、ついに民俗学が誕生したのです。

「『二色人(ニイルピト)』の発見」では、著者は、柳田國男自身が後に否定してしまう事柄を含めて、草創期の柳田の学が潜在的にもっていた可能性を最も鋭く見抜いていたのが折口信夫であると指摘します。たとえば、折口の「先生の学問」には、「先生の学の初めが、平田学に似てゐるといふと、先生も不倫快に思はれ、あなた方も不思議に思はれるかも知れません。けれども、今日考へてみるに平田篤胤といふ人は、非常な学者です」との一節があり、さらには「とにかく平田翁の歩いた道を、先生は自分で歩いてみられたことも事実なのです」とも書かれています。これについて、著者はこう述べています。

「妖怪のことを調べ、仙人のことを信じ、神隠しにあった少年から話を聞く篤胤の『俗神道』を考慮に入れなければ、『日本の神』を真に理解することはできないとまで折口は断言している。まだ国学院大学の学生だった頃、折口が所属していた『宗派神道教義研究団体』神風会は、篤胤の神学を重要な教義の柱としていた。篤胤の『印度蔵志』の発行元でもあった。柳田國男の『神』と折口信夫の『神』は、その起源において、平田篤胤を通じて互いに交差していたのである」

日本民俗学の二大巨人であった柳田國男と折口信夫は、神と人の関係にを、どのように考えていたのでしょうか。

この問題について、著者は次のように述べています。

「柳田の人神論と比較するならば、折口の場合は『神人論』であったと言える。祝祭の場で、人は神になる。あるいは神が人になる。人が変身して成った神を『外』から捉えるのか、『内』から捉えるのか。ただその1点においてのみ柳田の民俗学から折口の古代学が分かれ、2つの異なった学として確立されていったのである」

また、アマテラスとスサノヲについての折口の考え方についても、著者は以下のように説明しています。

「アマテラスだけではなく、あるいはスサノヲだけではなく、アマテラスとスサノヲを『対』として考えること。そのとき、万世一系という天皇神話は崩れ去る。スサノヲは折口信夫の起源にも、その終焉にも存在していた。吉本の『南島論』は、折口が第二次世界大戦後はじめて明確に言葉にすることのできた『女帝考』の考察を直接に引き継いだものである。天皇は神ではない。神と人との間をつなぐ『対』なる機能なのだ」

「民俗学を超えて」では、その冒頭で著者は「祝祭のなかで、人は神となる」と喝破し、さらに以下のように述べています。

「まとめてしまえばただ一言、そうした事態を分析し解明することだけが、折口信夫の学問全体を貫く主題であった。マレビトという、折口信夫が創り上げた概念もまた、1年に一度、祝祭をもたらすために共同体を訪れる、神であるとともに人でもあるような存在を指す。1年で最も厳しい季節を迎え、世界がやせ衰え『死』に直面したとき、神であり人であるマレビトが訪れ、時間も空間も生まれ変わり、世界は豊饒な『生』を取り戻す」

続けて、著者はマレビトについて述べるのでした。

「世界が死に、世界が再生される瞬間、激烈な力が発生し、解放される。それまでの世界が破壊され、新たな世界が創生されるからだ。人々は、その瞬間を、あるいはそうした瞬間をもたらす存在を、畏れまた敬う。マレビトは、自然の生命がもつサイクルと人間の生活がもつサイクルを1つにむすび合わせ、死を生に転換する役割を果たしていた。

マレビトは、人々に『死』の恐怖と『生』の祝福をもたらす。だからこそ、マレビトは中間的で両義的な存在、善と悪、もしくは構築と破壊を兼ね備えた、霊的であるとともに異形のものでなければならなかった。精霊にして『鬼』でもあるような・・・・・・」

「祝祭」からは「芸能」が生れました。著者は述べます。

「神の言葉、神の動作を『真似』し、反復を重ねることから芸能が生まれる。ゆっくりと旋回しがら『舞う』女たち、そこから垂直に飛び上がり大地を『踏む』男たち。水平の運動と垂直の運動が交わるところに舞踏が生まれ、音楽が生まれる。『自己』という固有性は消滅し、『神』という普遍性が出現する。だからこそ、『神』となって舞踏するために人は仮面を被るのだ。仮面は『自己』という固有性をあとかたもなく消滅させてくれる。仮面を付けた瞬間、人は神になり、神は人になる。そして神の言葉と、神の動作を『真似』し―折口信夫は『芸能』ということばの原義(能=態)に『ものまね』を見出していた―徹底的に反復する。過剰な仮面によって、祝祭の場では、オリジナル(「翁」)とコピー(もどき)、本物と贋物、悲劇と喜劇の区別が消滅してしまう」

続けて、著者は「芸能によって、人間は宇宙にひらかれた存在となる」とし、以下のように述べるのでした。

「度重なる芸能の反復とともに、聖なる宇宙樹を通して天上の世界と地上の世界は1つにつながり、始まりと終わりをもった地上の有限の時間は、円環を描いて永遠に回帰する天上の無限の時間と交わる。人間は人間の限界を超えて、神的な領域にまで到達する。そのとき神は自然そのものとなり、大宇宙の運行と区別がつかなくなる。祝祭は人間を宇宙的な存在に変えるのだ。満ち欠けを繰り返す月と、彼方の世界から通じてくる水は『不死』の象徴となる。人々はマレビトによってもたらされた世界の更新を繰り返し、2つの別々の時間、直線として流れる水平の時間と、円環を描いて回帰してくる垂直の時間を交互に生き抜いていく。時間と空間は祝祭によって螺旋状に展開する。そのなかで人々は、過去の親たちの死を現在の自分たちの生として反復し、現在の自分たちの死を未来の子供たちの生として反復する。『死』の世界に去った祖先たちは、祝祭によって『生』の只なかへ、未来の子供として甦ってくるのだ」

第五章「乞食」の「弑虐された神々」では、著者は大本教の出口王仁三郎を取り上げ、以下のように述べています。

「折口信夫の古代学が、前近代的な教派神道の教えと超近代的な『一元論』哲学が1つに結びつくことによってその独創的な学のかたちを整えたように、大正期の大本も、出口なおによる前近代的な『神憑り』と出口王仁三郎による超近代的な『霊魂の科学』(王仁三郎自身は「霊学」と称していた)が1つに結つくことによって未曾有の繁栄を迎えることになった。王仁三郎の霊学もまた、近代に再発見された古神道の教義と近代科学の鬼子である心霊学が1つに融合したところに生み落されたものだった」

続けて、著者は出口王仁三郎と折口信夫について述べます。

「出口王仁三郎と折口信夫と、両者の類似は表面的なものにとどまらない、折口信夫の古代学も、出口王仁三郎の霊学も、その中心には、具体的に目に見える『もの』であるとともに目には見えない抽象的なエネルギーでもある『霊魂』が据えられていた。森羅万象あらゆるものに『霊魂』は遍在しており、生命は『霊魂』というエネルギーを宿すことによって、さまざまな『もの』のかたちを生成してゆく。あるいは、生命の根元には『霊魂』という『もの』のかたちを生成するエネルギーが孕まれている。霊魂は『もの』の内部と外部を自由に往き来し、互いにむすび合っては離れ去る。決してやむことのない離合集散の流動的な運動を繰り広げている。ある場合には、複数の『霊魂』が重合することさえある」

さらに著者は、「神憑り」の問題について以下のように述べます。

「折口信夫は『神憑り』を古代学の主題に据え、学問的に研究していった。出口王仁三郎は、『神憑り』を霊学の主題に据えて、宗教的に実践していった。研究と実践と、古代学と霊学と、大学教授と教団教主と。これ以降は決して相交わることのない2人の人生の軌跡は、その起源の場所で劇的に交差していたのである。

そして折口信夫も出日王仁三郎も、古代学と霊学の根本的な原理をあらわす言葉として『鎮魂』を用いた。その場合の『鎮魂』とは、ただ単に、死者の魂を鎮めるという意味だけをもつものではない。『鎮魂』とは、なによりも浮遊している霊魂を相手の身体に附着させるという意味で使われる、霊術に固有の用語だった。出口王仁三郎が大本にもち込み、『神憑り』(憑依)を1つの宗教発生の理論にまで高めた『鎮魂帰神法』に由来する」

第六章「天皇」の「大嘗祭の本義」では、著者は折口信夫が昭和天皇の即位の実際を目にしながら「大嘗祭の本義」をまとめていったことを紹介し、そのポイントは2つに絞られるとして、以下のように述べています。

「1つは天皇の権威の源とされた『天皇霊』という存在であり、もう1つは、その『天皇霊』を身体に受け入れ、新たな天皇として死から復活してくるための装置となる、つまりは王権が更新されるための装置となる『真床襲衾』という存在である。『大嘗祭の本義』は霊魂論にして王権論だった。あるいは、霊魂論と王権論が交錯するところ、『天皇霊』と『真床襲衾』の交点に、『大嘗祭の本義』が位置づけられる。それは、まさに異形の天皇論だった。なぜなら、折口信夫は、『天皇霊』という概念とともに、まずは〈血と肉〉による万世一系の皇位継承を否定してしまったからだ。皇位継承とは、なによりも神聖な〈霊〉によるのだ。つまり、王の身体とは『魂の容れ物』に過ぎない―」

また、著者は折口にとっての「天皇霊」について述べます。

「『天皇』という肉体は滅びてしまうが、『天皇霊』という霊魂―権威の源泉―は滅びないのだ。王とは、その身体としては代替わりする有限のものであるが、その精神としては永遠のもの、無限のものなのである。天皇は、『天皇霊』によって不滅の存在となる。それでは、王の身体に、『天皇霊』は、どのようにして憑依するのか。あるいは、どのようにして身体に『附着』するのか。折口はさらにその『秘儀』の内奥に迫ろうとする。大嘗祭の際、天皇がただ1人で籠もる悠紀殿と主基殿には『御寝所』が設けられている。天皇は、『此御寝所に引き籠って、深い御物忌みをなされる』。その神聖な『褥』、聖なる寝具である『衾』にして聖なる衣服でもある『裳』こそ、天孫降臨の際、天孫ニニギがそのなかに包み込まれて地上に降臨した『真床襲衾』に他ならない」

続けて、著者は「真床襲衾」について以下のように述べます。

「『裳』は『喪』に通じ、死を再生へと変化させる道具でもある。そうした『真床襲衾』に包み込まれ、『天皇霊』が附着することによって、王は死から復活するのである。つまり天孫降臨を、天皇の代替わりの度に反復しているのである。『真床襲念義』とは、王権を更新するための聖なる装置なのだ―」

大嘗祭とは、天孫降臨を天皇の代替わりの度に反復すること。

わたしは、これほど大嘗祭についてわかりやすく説明した文章を知りません。まさに秘儀中の秘儀である大嘗祭の本義は折口信夫によって明らかにされ、それを著者が平易に説いてくれました。

民俗学および霊学において、「秘儀」は共通のキーワードです。

「秘儀」について、著者は以下のように述べています。

「民俗学の研究と心霊学の実践を深める過程で、折口信夫も出口王仁三郎も、王位継承の絶対不可視の『秘儀』を可視化してしまった。外在する霊魂の憑依という『秘儀』の核心を、白日の下に曝してしまった。一方では神道の研究者として、またもう一方では神道の実践者として。その結果、出口王仁三郎が率いる『大本』からは無数の『天皇』たち、つまり『神憑り』を教義の基盤に据えた神道系新興宗教団体の教祖たちが次々と生まれ出てくることになった」

秘儀といえば、天皇の即位儀礼ほどの秘儀は他にありません。

そこには大いなる秘密が隠されているとして、著者は述べます。

「天皇が『現つ神』に変身する秘密は、広義の即位儀礼のうちにかくされていることになる。むろん、実際に神になってしまうわけではない。『現つ神』=ホノニニギになり、瑞穂の国などと呼ばれる国家に君臨するという、神聖な演技をおこなうのである。それは天皇制の核心をなす、すぐれて演劇的な秘儀であったといってよい。その秘儀はどこで営まれるのか」

「森の王」では、折口信夫が民族学から「呪術的な世界」について学んだことが紹介され、著者は以下のように述べています。

「折口信夫は、民族学、すなわち『呪術的な世界』の科学的な研究から一体何を学んだのか。おそらくは、ジェイムズ・ジョージ・フレイザーの『金枝篇』からは『マナ』という『外在する魂』を身につけて即位する『呪術王』の概念を、そしてマルセル・モースの『呪術論』(1904年)からはその『マナ』という概念の詳細を学んだのである。モースは『マナ』を、言葉にして力そのものである、と理解していた。まさに折口の言うところの『天皇霊』である」

このあたりは、わたしも『儀式論』の第4章「呪術と儀式」で詳しく書きました。

マルセル・モースはさらに、その言葉にして力でもある「霊」こそが人々の社会を可能にする、すなわち人々の間に祝祭をもたらし、経済というコミュニケーションを発生させると説きました。著者は述べます。

「マルセル・モースが『贈与論』(1925年)によって『供犠論』と『呪術論』を、あるいは宗教学と経済学を1つに総合したように、折口信夫は『大嘗祭の本義』(1930年)によって霊魂論と王権論を1つに総合し、宗教の根元であるとともに経済の根元でもある『天皇霊』、神の聖なる言葉にして神の聖なる霊魂を見出したのである」

「翁の発生」では、著者は「折口信夫の古代学、あるいは折口信夫の『類化性能』にもとづいたアナロジー的な思考方法は、果たして、事物の純粋な『古代』あるいは事物の純粋な起源を求めるために適したものであったのだろうか」と問い、以下のように述べています。

「おそらく、そうではあるまい。南と北に大きくひらかれた無数の島の連なりからなるこの『列島』において、純粋な『古代』や純粋な起源を探ることはそもそも不可能なのだ。列島では、あらゆるものが1つに入り混じる。そうした集合状態の中から、ある種の『原型』的なものが立ち上がってくる。宗教の原型、あるいは芸能の原型、さらには権力の原型。折口信夫のアナロジー的な思考方法は、そうした原型的なものを探るためには最も適した方法であった」

第七章「神」の「餓鬼阿弥蘇生譚」では、著者は『古事記』に登場する「産霊」の神について以下のように述べます。

「高御産霊および神産霊は、『古事記』の冒頭、天地のはじまりのとき、虚空のただ中に位置する『高天原』に天之御中主とともに三位一体のかたちで発生してきた原初の神々である。『日本書紀』では完全に傍系として取り扱われる『産霊』の神を、天地を創造し、森羅万象あらゆるものに生命を与えて『生成』させる(つまり自然を「成り生せる」)根源的な神としてはじめて見出してきたのは江戸期の国学者、本居宣長であった」

折口にとって「日本の神」とは何だったのか。著者は述べます。

「折口信夫は柳田國男が創り上げた学の中心に『日本の神』の探究を位置づけていた。折口はそこで、柳田の民俗学のエッセンスを語るというよりは、柳田の民俗学を1つの起源としながら、その学からの強大な影響に抗うようなかたちで自身があらためて創出しなければならなかった古代学のエッセンスをこそ語っている。柳田のみならず、折口もまた自らの学の中心に『神』すなわち『霊魂』を据えていたからだ」

続けて、著者は「霊魂」について以下のように述べます。

「『霊魂』は、ある場合には人間の外部と内部を通底させる浸透する物質である『たま』となり、ある場合には森羅万象に生命を与える発生の原理である『産霊』という力となる。浸透する物質にして発生する力。折口信夫の神は『たま』と『産霊』という2つの対照的な、ある意味では相矛盾するような形態をもっている。両者の間に総合的な解釈を、すなわち『霊魂』の論理学にして『産霊』の神学を打ち立てることができなければ折口古代学は瓦解してしまう」

さらに続けて、著者は折口にとっての「神」について述べます。

「折口信夫の説く『神』=『霊魂』は、自己と他者という対立、さらには時間と空間をはじめとするありとあらゆる対立が消え去った『憑依』の地平に顕現してくるものだった。『霊魂』の論理学は『憑依』を解明することによってはじめてに可能になる。折口は、そのような場を、ある一面では徹底的にローカルな視点から、またある一面では徹底的にグローバルな視点から、探っていったのである」

「憑依の論理」では、イスラーム研究の第一人者であった井筒俊彦が取り上げられ、著者は以下のように述べます。

「ムハンマドに下された神の啓示が『コーラン』としてまとめられ、さらにその教えがギリシアの光の哲学を取り込みながらアラビア半島を出でてアジアに広がり、井筒が最終的に選んだ約束の地―『光の高原』を意味するイラン―で『神秘』の哲学として1つの完成を迎えるプロセスは、この極東の列島で、やはり折口信夫をその末裔とする国学者たちが古代の聖典として選んだ『古事記』が編纂され、その冒頭に据えられた宇宙開闢神話が解釈によって再構築されていく過程とほとんどパラレルであった」

「ムハンマドがこの世を去ったのが632年、『コーラン』が現行のかたちに整理されたのは、第3代カリフとなったウスマーンの時代である(651年)。『古事記』が、『序』に登場させる天皇は682年にこの世を去った天武である。そして、『序』に記された編纂が完成した『時』とは、712年である。後述するように、実はそうした事実を確認する術はない。しかしながら、『古事記』に集約されているのが、『コーラン』と同様、この列島で7世紀にひとまずの完成を見た宗教=政治の体制であることは間違いない」

わたしは、かつて拙著『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)において、ムハンマドと聖徳太子がほぼ同時代人であったことを指摘しました。アラビアの砂漠と日本列島に同時に偉大な聖人が誕生したのです。孔子、ブッダ、ソクラテスが同時代人であったことも含めて、世界史には不思議な共振現象が見られます。

『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)

『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)

「民族史観における他界観念」では、著者は「産霊」について述べます。

「『産霊』は『古事記』の冒頭に出現してくる神である。おそらく折口のこの表明には、『産霊』を『古事記』以前、すなわち『国家』を神話的に基礎づける記紀神話以前へと遡り、『産霊』に列島の根源的な神としての相貌を取り戻させるという強い意志が込められている。しかも、その実現不可能な試みを、『産霊』をはじめて発見した本居宣長の解釈学とは異なった方法を用いて実現しようというのである」

さらに折口にとっての「産霊」について以下のように述べられます。

「折口信夫にとって、『産霊』の神は森羅万象あらゆるものに霊魂を附与する『技術』を体現する神であるとともに、森羅万象あらゆるものの『発生』をつかさどる根源的な神であった。『産霊』のもつ機能は、『技術』と『発生』に分かれている。まずは『産霊』の神を『発生』の側面から論じてみたい。最も重要なのは、折口にとって根源的な神とは、天皇の『系図』につながる『祖先神』ではなかったということである。天皇は神ではなく、神の末裔でもなかった。『産霊の神は、天照大神の系統とは系統が違ふ』のだ。折口にとってアマテラスとは、列島の根源神(「日の神」)に仕える『水の女』にして『神の嫁』、つまり南島の聞得大君および古代列島の女帝たちがもっていた力を抽出して概念化した存在(「水の神」)に過ぎなかった。列島の根源神は『人間神』ではなかったのだ」

折口が根源的な神を「祖先神」でもなく「人間神」でもないと考えたのは、師である柳田國男の祖霊論に対する痛烈な批判でした。この点について、著者は以下のように述べます。

「人間的な祖霊論に対する折口の批判は、『国家』によって組織された『祖先神』を頂点にいただく『宮廷神道』に対する批判へとつながっていく。折口にとって、霊魂を『祖裔関係』によって組織し、列島で最も力をもった神道の教義を確立したものこそが『宮廷神道』であった。この『宮廷神道』を徹底的に解体することから、根源的な神道、つまり『神道以前の神道』へと至る道がひらかれる―『之[宮廷神道]を解放して、祖先と子孫とを、単なる霊魂と霊魂の姿に見更めることが、神道以前の神道なのだと思ふ』。霊魂を『人間』から解放して、より『自由な状態』において考えていかなければならない。霊魂に祖先と子孫という関係は存在しない。ただ生命を発生させる根源的な神、力の源泉にして物質の源泉である『たま』が存在するだけなのだ」

折口信夫のこうした考え方は戦後に生まれたわけではありません。折口はすでに『古代研究』の段階で天皇をミコトモチであると定義していましたし、霊魂を形成する根源的な力=物質を「たま」とし、その発生の力をつかさどるものを「産霊」としていたのです。著者は述べます。

「根源的な神から権威の源泉である『ミコト』(御言葉)―折口の議論を素直に追っていけばその神の聖なる言葉こそが『天皇霊』である―を下され、『ミコト』を自らのうちに『モツ』、神の聖なる言葉を自身で聴くと同時にその聖なる言葉を人々に向かって宣り伝えることができる存在が天皇なのである。生身の天皇は『ミコト』(天皇霊)の『容れ物』に過ぎない。天皇は、肉体的な〈血〉によってではなく、精神的な〈霊〉によって選ばれる。だから天皇は男性である必要さえない。逆に女性の方がふさわしい」

そして、著者は折口信夫が最高の価値を見出した「産霊」の神について以下のように述べるのでした。

「折口信夫が『至上神』の彼方に見出そうとした『産霊』は、あらゆるものの生成の基盤となるような根源的な『一』、もはやその時点では『一』を乗り越えた『一』、つまりは『無』あるいはゼロとしか言いようがない存在、絶対的な『一者』である。無限の『たま』を産出する、限界を持たない海として存在する『産霊』。もはやただ1つとしてそれを超越するものをもたないという点で、『産霊』とは内在の極限であり、あらゆるものの産出の原理となっているという点で、その外延は『自然』と等しい。神即自然として存在し、万物を産出する究極の物質にして究極の『内在神』。おそらくそれが、折口信夫が幻視した『産霊』の神の真の姿だった」

わが社の社名の1つの意味をなす「産霊」は、「むすび」と呼びます。

「むすび」の「むす」は「生」であり、苔などがむすように「物の成出る」ことを意味します。「むすび」の「日(び)」は「霊」がふさわしく、「物の霊異」を意味します。つまり「産霊」とは、自然という全ての「物」を「生成す霊異なる神霊」の原理をいうのです。本居宣長は霊魂と物質の間に差異を設けませんでした。神々を含めた自然はすべて「産霊」の力によって生成され、分解されます。著者は、「破壊され、再構築される。スピノザが『エチカ』で述べた神即自然とほとんど等しい『神』の概念を、宣長は、『古事記伝』のはじまりの部分ですでに提示し終えている。さらに宣長は『古事記』を逐語的に注釈し、天地のはじまりを、生命がもつさまざまな形態が、1つの卵細胞から発生してくる諸段階であるように捉え直していく。しかもその起源には『虚空』がある。はじまりのゼロにして、森羅万象へと生成されてくる可能性の全てを潜在的に孕んだ無限のゼロが」と述べています。

「後記 生命の劇場」の冒頭を「結局のところ、折口信夫とは一体何者であったのか」と書きだした著者は、以下のように述べています。

「私の結論は、こうなる。表現が発生してくる場所を、ただひたすら、自身の学問として、あるいは自身の表現として、探求していった人物である、と。折口が見出した表現発生の場で、人々は原初の時間と空間、すなわち『古代』を生き直す。もしくは、原初の時間と空間、『古代』を反復する。反復は時間と空間の直線的な進展、『歴史』に徹底して抗う。しかしながら、その反復によってしか、歴史のなかに新たなものを生み落とすことはできない。反復によってしか、古代は甦らない。反復は、そこで歴史が終わってしまう空虚な時空であるとともに、そこから新たなものが生み出されてくる創造の母胎でもある。それ故、反復は、人々に終末の恐怖と創生の魅惑を同時にもたらす。折口信夫の学問も釈迢空の表現も、そうした二重性、そうした両義性をまぬがれることはできない」

『古代研究』は、劇的なるものの起源を目指した釈迢空の表現としての達成でした。さまざまな音が響き合う闇の洞窟からはじまり、あらゆるものが無限の光の度合として拡散していく光の曼陀羅で終わる『死者の書』は、『古代研究』のエッセンスを、1つの「劇」として昇華させたものであるとして、著者は「折口信夫の学問によって釈迢空の表現は豊かになり、釈迢空の表現によって折口信夫の学問は豊かになる。しかし、近代のアカデミズムは―現代においても―そうした折口信夫=釈迢空の学問と表現を認めようとはしなかった」と述べています。

そして、折口信夫の学問と釈迢空の表現は、列島の中心にある現実の劇場で行われる聖なる変身と、列島の周縁にある熱帯の島々の〈野生の劇場〉で行われる聖なる変身を通底させると指摘し、著者は述べるのでした。

「そこでは現実が虚構になり、虚構が現実になる。男が女になり、女が男になる。人間が神になり、さらには動物や植物に、あるいは鉱物になる。そして、生者と死者が交歓する。〈野生の劇場〉は〈生命の劇場〉となる。そうした未曾有の光景を、学問として、さらには表現として定着させること。折口信夫が成し遂げたのは、そのようなことであろう」

本書を読了し、わたしはしばし放心状態となりました。

著者渾身の折口論、しかと受け止めさせていただきました。

本書を読んで、はじめて折口信夫という巨人の真の姿が理解できたように思えます。著者とわたしは、ともに東京自由大学の顧問です。いつか、折口信夫について著者と大いに語り合いたいと願っています。

一読者として、著者の今後のより一層の活躍に期待いたします。