- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2018.03.26

『天皇家のお葬式』大角修著(講談社現代新書)を読みました。

著者は1949年生まれ。地人館代表。東北大学文学部宗教学科卒業。仏教書・歴史書等の編集・執筆を行っているそうです。著書に『日本仏教史入門―基礎史料で読む』(山折哲雄氏との編著、角川選書)、『法華経の事典 信仰・歴史・文学』、『浄土三部経と地獄・極楽の事典』(以上、春秋社)、『平城京全史解読』(学研新書)、『聖徳太子の言葉 十七条憲法』(エイ出版社)、『新・日本の歴史』(全5巻、小峰書店)など多数。

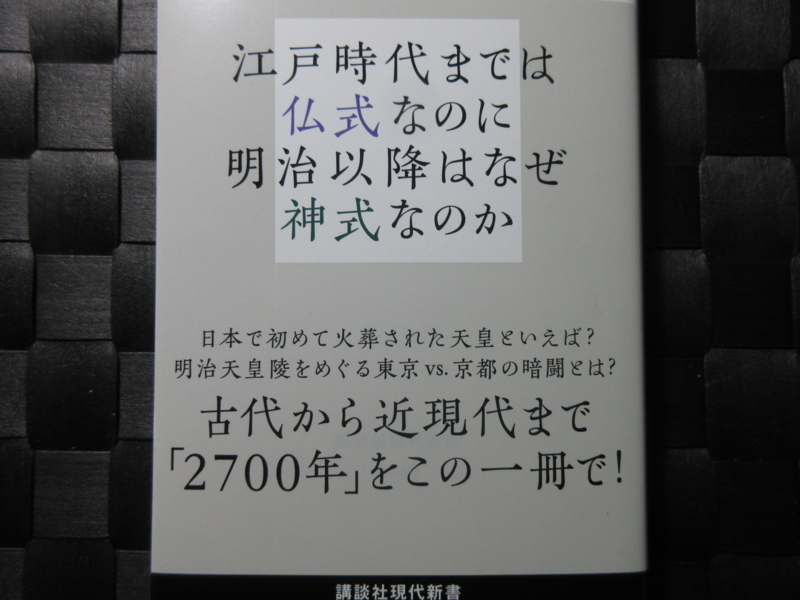

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「江戸時代までは仏式なのに、明治以降はなぜ神式なのか」「日本で初めて火葬された天皇といえば?」「明治天皇陵をめぐる東京vs.京都の暗闘とは?」「古代から近現代までの『2700年』をこの一冊で!」と書かれています。

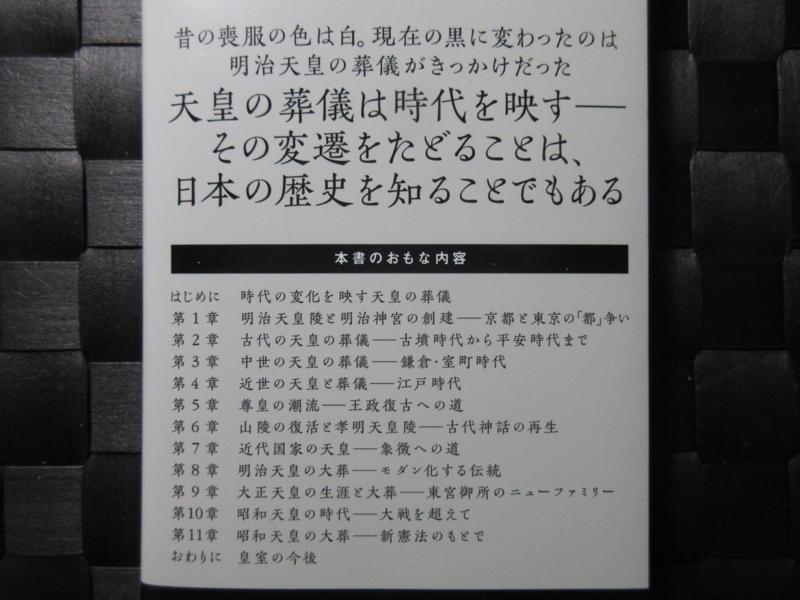

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、「昔の喪服の色は白。現在の黒に変わったのは明治天皇の葬儀がきっかけだった」「天皇の葬儀は時代を映す―その変遷をたどることは、日本の歴史を知ることでもある」と書かれています。

さらに、アマゾンの「内容紹介」には以下のように書かれています。

「そもそも、天皇の葬儀のかたちは、時代によってさまざまであった。日本で初めて火葬されたのは持統天皇である。その後、聖武天皇以降は土葬に戻ったが、淳和天皇の時は遺言によりふたたび火葬になり、しかも初めて散骨されている。また、明治天皇以降、葬儀は神式で行われ、いまでこそ神式が当然のように思われているが、飛鳥・奈良時代の昔から江戸時代(孝明天皇)までは仏式によって行われていた。菩提寺は京都・泉涌寺であった。それがなぜ、仏式から神式に変わったのか?

本書では、古代から近現代までの天皇の葬儀の変遷をたどりながら、その時代背景や時代の変化について論考する」

本書の「目次」は、以下のように書かれています。

はじめに「時代の変化を映す天皇の葬儀」

「天皇の葬儀に関する用語」

第1章 明治天皇陵と明治神宮の創建―京都と東京の「都」争い

第2章 古代の天皇の葬儀―古墳時代から平安時代まで

第3章 中世の天皇の葬儀―鎌倉・室町時代

第4章 近世の天皇と葬儀―江戸時代

第5章 尊皇の潮流―王政復古への道

第6章 山陵の復活と孝明天皇陵―古代神話の再生

第7章 近代国家の天皇―象徴への道

第8章 明治天皇の大葬―モダン化する伝統

第9章 大正天皇の生涯と大葬―東宮御所のニューファミリー

第10章 昭和天皇の時代―大戦を超えて

第11章 昭和天皇の大葬―新憲法のもとで

「引用・参考文献」

おわりに「皇室の今後」

第2章「古代の天皇の葬儀―古墳時代から平安時代まで」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「天皇陵は小山のような形なので『山陵』とよばれるが、巨大な前方後円墳を思い浮かべる人が多いのではないだろうか。なかでも5世紀に築造された仁徳天皇陵と伝える大山古墳(大阪府堺市)は墳丘の全長486メートル、世界最大級の墳墓である。今は自然の小山のように見えるが、当初は総量2万6000立方メートルと算定される膨大な量の石でおおわれていた。きわめて人工的な建造物である。埋葬の儀式も壮大だったと想像されるが、古墳時代の葬法はよくわかっていない。しかも、古墳には被葬者の名を示す遺物がまったくない。おそらく、個人の名をとどめることはタブーだったのだろう。そのため、じつはどの天皇の陵なのかも確かなことはわからないのである」

続いて、古墳について、著者は以下のように述べます。

「前方後円墳のような大古墳の築造は弥生時代後期の3世紀半ばに始まり、畿内では6世紀頃に終わる。葬法に大きな変化があったのは飛鳥時代の大宝3年(703)12月、持統天皇(生前に譲位していたので正確には太上天皇)が荼毘にふされたことである。それが天皇の火葬の初例になった」

また、「殯(もがり)」について、以下のように述べています。

「古代の殯は、崩御に際して内裏の庭に殯宮つくって遺体を安置し、白骨化するのを待って葬る葬法である。その間、生前と同様に食膳が供えられた。長期の殯は天皇の完全な死を確認し、次の天皇の即位を確実なものにするためだったと考えられている」

聖武天皇の崩御の頃から、来世に極楽浄土への往生を願う人々が現れました。著者は以下のように述べています。

「聖武天皇の后の光明皇后 が天平宝字4年(760)に崩じ、同じく佐保山に葬られた。その四十九日に寺々で法要を営み、国ごとに極楽浄土図をつくって僧尼に阿弥陀経を読誦させた。一周忌には、奈良の国分尼寺(法華寺)に阿弥陀仏をまつる浄土院をつくり、諸国の国分尼寺でも阿弥陀経を一斉に読誦した。そして次の平安時代には、仏教色がさらに深まっていく」

また、「御霊への恐れ」として、以下のように述べます。

「葬儀や四十九日の法要などで鎮魂の仏事がさかんになると、皮肉にも鎮まらない霊魂、すなわち怨霊が非常に恐れられるようにもなった。とりわけ天皇・皇族などの『御霊』が怨霊化すると、疫病や凶作などをもたらすと考えられた。そうした御霊の最初とされるのが早良親王(750?〜785年)の怨霊である」

さらに、「平安中期以後はもっぱら火葬」として、著者は述べています。

「平安時代には死穢(死のけがれ)が大きな忌みになり、天皇が在位のまま崩じることは天下の凶事であった。そこで、長元9年(1036)に29歲で急逝した後一条天皇のときは「如在之儀」が行われた。生きていることにして譲位したのである」

続いて、「簡素化した上皇・法皇の葬儀」として、著者は述べます。

「多くの天皇が生前に譲位した理由には、上皇になってから他界するほうが後生(来世)がいいと考えられたこともあった。天皇であるうちは出家できないけれど、上皇になれば自由である。事実、多くの上皇が病気をしたり高齢になったりすると僧の姿の法皇になり、後世の平安を祈ったのだった」

第3章「中世の天皇の葬儀―鎌倉・室町時代」では、著者はその冒頭を、「天皇は即位灌頂で大日如来の弟子になった」として述べています。

「平安時代には王仏冥合、すなわち王法(天皇と藤原摂関家を頂点とする王権の秩序)と仏法(神仏をまつる寺社の世界)が渾然一体となった。皇族も貴族も世継ぎ以外の次男・三男などは子どものときから寺に入れ、世継ぎが病没したりすると、還俗させて家門をつがせた。天皇の子も例外ではなく、多くの皇子が寺に入った。

また、寺も神社も渾然一体となって神仏習合が深まり、天皇の即位式でも灌頂が行われるようになった。即位灌頂という」

灌頂とは何か。それは、もともと、インドで王が即位するときなどに頭に水を濯いで神々に選ばれた者とする儀式でした。それが加持祈禱を重視する密教(秘密仏教)で、大日如来と結縁する儀式になったというのです。阿闍梨とよばれる師僧が加持した浄水を灌頂の受者の頭にかけ、それによって大日如来の弟子になる秘儀です。

第4章「近世の天皇と葬儀―江戸時代」では、「近世という時代」として、著者は以下のように述べています。

「江戸時代の寺社は幕府の寺社奉行や諸藩の寺社方の監視と保護をうけるとともに、諸宗寺院法度(1665)によって本山―末寺の仕組み(本末制度)がつくられて各宗門の組織がととのえられた。また、寺請制度によって家ごとに特定の寺の壇家になり、禁教のキリシタンなどではないことを証明する宗門人別帳が作成された」

それによって、先祖をまつる菩提寺と檀家が固定されました。

そして、いわゆる寺檀制度(檀家制度)が確立し、葬儀や法事は菩提寺の僧によって行われることになったのです。ただし、寺社参りなどは宗旨に関係なく、信心は自由でした。世情が安定して街道や水運が発達した江戸時代には、伊勢参りや観音霊場巡り、富士山や立山など各地の霊場参りなどが盛んになりました。

第5章「尊皇の潮流―王政復古への道」では、「宮中祭祀の復興」として、著者は大嘗祭に言及します。

「大嘗祭は『天皇霊』を受け継ぐ重大な儀式だという説(折口信夫が提唱)もあるが、実際には行われない時期も長かった。大嘗祭が必須の儀式とされたのは、明治42年(1909)に大正天皇の皇位継承を見越して公布された登極令によってである。しかし、王朝が華やかだった昔の朝儀(朝廷の儀式)・宮中祭祀の復旧は江戸時代の天皇や公卿たちの強い願望だった。次の桜町天皇(1720〜1750年)のときには幕府も積極的に支援して、元文3年(1738)に大嘗祭が再興された」

また、「尊王思想の高まり」として、著者は以下のように述べます。

「江戸時代には、昔の合戦のときの先祖の手柄などで武家の家格が決められ、農民の田畑も先祖伝来のものだった。そのため家門の系図づくりがさかんになったり、先祖供養が重視されて菩提寺が大きくなったりした。

歴史が社会経済の進歩発達史としてつづられる今では、昔の神話やしきたりに従うことは迷信・旧弊にとらわれているかのように思われるのだが、そういうことではない。江戸中期には、仏教や儒教が伝来する以前の古代に理想的な日本の姿をもとめる国学が、伊勢松坂に私塾、鈴屋をひらいた本居宣長(1730〜1801年)、復古神道を説いた平田篤胤(1776〜1843年)らによって創唱された」

「民衆の前に現れた『祈る天皇』」では、天皇と「祈る」ことの関係について、著者は以下のように述べています。

「平成の天皇が退位の意向をしめされたビデオメッセージ(2016年8月)以来の議論のなかで『天皇の本質は祈ることで、宮中で祈りさえすれば天皇の存在意義がある。被災地への訪問などの公的行為はできなくてもよい』という識者の意見もあったが、孝明天皇こそはまさに『祈る天皇』として民衆の前に現れたのである。『孝明天皇紀』には『車駕賀茂下上社に幸し親しく譲位を祈らせ給ふ』と記す」

第7章「近代国家の天皇―象徴への道」では、「即位と改元」として、著者は以下のように述べています。

「天皇の即位礼は、江戸時代には服装が唐風で、仏教の即位灌頂も行われていた。それを改めて王政復古にふさわしく『古礼に則り、新儀を加ふること』つまり伝統的かつ新しい形が求められた。そこで新政府の太政官輔相(首班)の岩倉具視は『古来の典儀は多く唐制を模倣せるものなり(中略)庶政亦一新の時なるを以て、宜しく之を更改して皇国神裔継承の規範を樹つべきなり』と神祇官副知事亀井茲監に命じて新しい登壇の式儀(即位礼)を策定させた」

第8章「明治天皇の大葬―モダン化する伝統」では、「仏事と神葬祭」として、著者は以下のように述べています。

「仏式と神葬祭の違いはいろいろある、僧が葬儀を執り行なうのではなく神主が祭主になる、読経ではなく誄詞(しのびごと)を読む、焼香ではなく榊を捧げる、数珠は用いない、葬儀後の四十九日の仏事ではなく十日祭・二十日祭などの霊前祭をおこなう、墓は古代の 名で「奥都城」とよぶなどであるが、その葬儀の形式は仏式から転用したものだ」

続けて、著者は仏事と神葬祭について述べます。

「江戸時代には神職といえども菩提寺の僧によって仏式の葬儀をした。神葬祭は京都の吉田神社の神職などによってわずかに行われたにすぎない。明治時代には神社の神職は国家 の祭祀をになう神官になり、宗教儀礼である葬儀を斎主として行うことは禁じられたが、明治5年の政府の布告で依頼があれば喪主を助けて葬儀をしてよいことになった。神職の葬儀も、家族をふくめて神葬祭になる。とくに政府の官吏は神葬祭にすることが奨励され、そのための墓地として東京の青山霊園と谷中霊園がつくられた」

また、「皇室の葬儀に仏式は許されるか」として、著者は述べます。

「皇室の葬祭は国体にもかかわることで、維新以後、古式によることが国家公式のものになっている。もし皇族の仏葬を許せば、それが特例となって典礼の乱れをもたらす。故宮殿下がどんなに仏葬を願われていたとしても、それを許すことはできないという。同月25日、自邸で神葬祭が営まれ、遺体は泉涌寺雲龍院の境内に埋葬された。墓所だけは生前の願いのとおりに寺院につくられたのである」

そして、天皇のお葬式の歴史のエポックメーキングな出来事について、著者は以下のように述べるのでした。

「信仰という点では、葬儀や結婚式などのセレモニーは宗教による行為とは言い難い面がある。仏教を信じているから仏式の葬儀をするということではない。神葬祭も、神を信じているからというより、神仏分離以降、皇族や政府高官にはその形が求められた。その最初の大葬が英照皇太后の葬儀で、それが明治天皇大葬の先例になった」

本書は、「天皇家のお葬式」というテーマでありながら、日本史全体を俯瞰するスケールの大きな内容となっています。日本史は天皇家の歴史とともにあったわけで、当然であると言えるでしょう。わたしが知らなかったことも多く、仏教と神道が皇室にどう絡んだか、明治維新のときに尊王攘夷から開国に動いた理由、大日本帝国憲法の本質や天皇機関説事件が起こった背景などもよくわかりました。そして、「国体」というものを正体も垣間見せてくれました。それにしても、絶大な権力を持っていたはずの歴代の天皇や皇室が、これほど時代に翻弄されながら葬儀や埋葬を行っていたという事実に驚きました。すべての日本史の背景にも「死者への想い」があったという唯葬論の考え方が通用することを再確認した次第です。