- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2018.06.20

『知的ヒントの見つけ方』立花隆著(文春新書)を読みました。

月刊「文藝春秋」2014年8月号から2017年12月号までの巻頭随筆を中心に、文藝春秋の特集記事などをまとめて一冊にしたものです。

本書のカバー裏

本書のカバー裏

文春新書の通常カバーの上から巻かれた特製カバーの表には著者の上半身の写真が使われ、「『知の巨人』は、普段、こんなことを考えている。」と書かれています。また、特製カバーの裏には、「知の巨人のアンテナがキャッチした『ヒント』」「特別講義『最先端技術と10年後の『日本』『ノーベル賞興国論』収録』と書かれ、トランプ、戦争、ノーベル賞、田中角栄、オバマの写真が使われています。

通常カバーの前そでには、以下のように書かれています。

「普段、眺めているニュースの中には知的好奇心をかきたてる材料が埋まっている。テロの報を受けて世界史を思い、地震が起こると火山国、地震国という日本の宿命を問い直し、国会中継を見ながらこの国の未来を憂う。『知の巨人』のアンテナがキャッチした知的生活のためのヒント集」

さらにアマゾンの「内容紹介」には以下のように書かれています。

「毎日の生活の中には知的好奇心を刺激する素材があふれている。テロのニュースを聞き、その背後によこたわる歴史を考える。自然災害の報をうけて、火山国、地震国という日本の宿命を改めて問い直す。オリンピックをみながら、あの戦争を思い起こす。横綱誕生のニュースから、トランプ大統領の今後を想像する。バーの店主だった時代を回想し、いまのジャーナリズムに檄を飛ばす。そして、みずからの病から、人間の生と死へ思いをはせる。日々、接するニュースや、足を運んだ展覧会、取材であった科学者の言葉などから、思考の材料を取り出す。そんな「知の巨人」のあざやかな手腕が味わえるエッセイ集」

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はじめに」

第1章 生と死に学ぶ

第2章 歴史と語らう

第3章 科学を究める

第4章 戦争から考える

第5章 政治と対峙する

●特別講義●

・最先端技術と10年後の「日本」

・ノーベル賞興国論

「はじめに」で、78歳になって「喜寿」を迎えた著者が膀胱がん、心臓病などの自身の病状に言及し、自らの死生観について述べています。

「すぐに(あるいは近いうちに)死ぬわけではないが、これ以上の長生きはあまりできそうもないと思っている。かなり前から、自分の肉体がそういう状態にあることを自覚しているので、世の健康人がしばしばするように、より長生きするための無駄な努力を積み重ねるようなこともしていないし、これからもするつもりはない。死ぬときがくれば死ぬ、という腹づもりができれば、それで充分だと思っている。この年になると、自分の周囲の知人や友人にも死ぬ人が沢山でているし、これあからますますそうなるだろうと予想している。人間、どうせいつかは死ぬのだから、死ぬべきときがきたら、あまりジタバタせず、頭も体もムダなエネルギーを使うことなく、ゆうゆうと死んでいきたいと思っている」

老境を迎えて、著者はいま何を思うのか。「はじめに」に書かれている以下の文章は、非常に興味深く、含蓄に富んでいると感じました。

「やはり70代後半まで生きて痛感することは、長生きすることは意外に面白いということだ。自分の70代以前の人生をふり返って思うことは、やはり70代以前の人間の言うことなど、つまらんということだ。昔から、年寄りがとかく口にしがちな言葉としてよく知られているものに、『50、60は鼻たれ小僧』(あるいは『40、50は鼻たれ小僧』)という決めゼリフがあるが、あれはホントだなと日々痛感している。昔はあのセリフをただのジジイの繰り言と聞いていたが、今は逆でホントにそうだなと思うことが多い」

これは、2017年4月17日に亡くなられた渡部昇一先生が言われていたことと同じです。もっとも渡部先生と本書の著者である立花隆氏はかつて激しい論争を繰り広げたことがあります。詳しくは、「立花氏よ、堂々と土俵に上がってきてほしい―渡部昇一教授」という記事をお読み下さい。

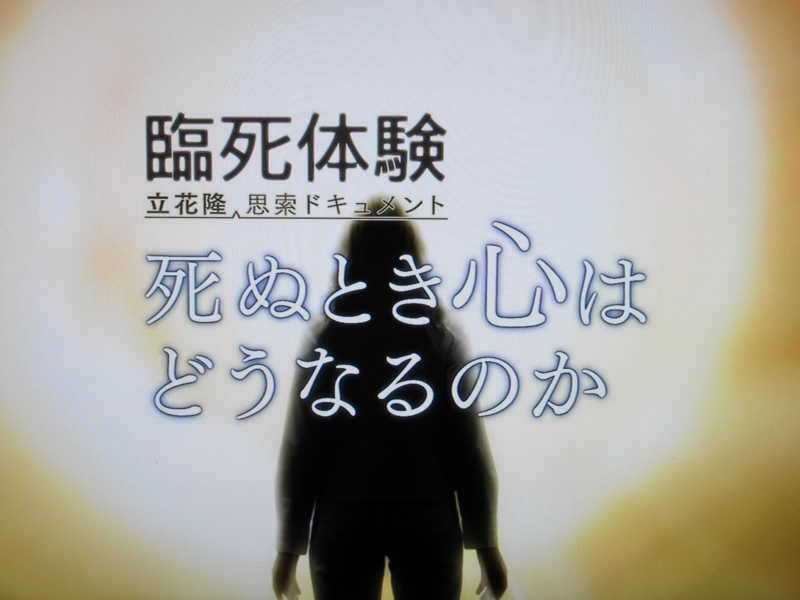

第1章「生と死を学ぶ」では、「死後の世界」というエッセイを取り上げたいと思います。かつて『臨死体験』という大きな話題を呼んだ本を書いたことがある著者は、以下のように述べています。

「臨死体験とはそもそも何なのかという問いに対しては、大きくわけて、2つの根本的に異なる立場がある。1つは、体験者が自分自身の確かな体験として語るすべての特異にして異常な体験(たとえば体外離脱)は、体験者が死に瀕する状況の中で活動不全に陥った脳が見た一種の幻覚であって、リアルな体験ではまったくない、とする立場である。

それに対して、もう1つの立場は、それは幻覚ではなく、ある意味でリアルに起きた事象そのものであって、そのような事象が起きたということは、死後の世界が存在する証拠と考える立場。あるいはこの世の実体が完全物理世界ではなく、半スピリチュアルな(霊的な)世界であることの証明と考える立場だ」

番組のオープン・タイトル(NHKより)

番組のオープン・タイトル(NHKより)

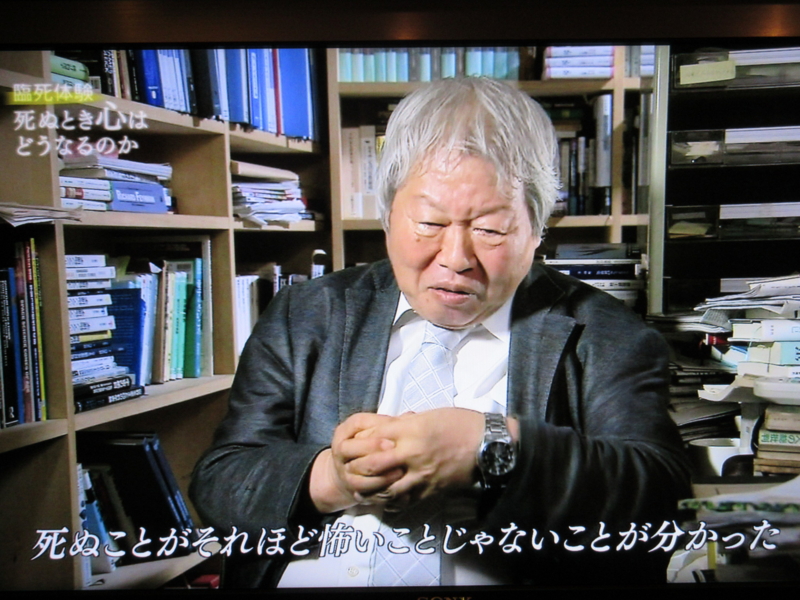

著者は、わたしのブログ記事「NHKスペシャル『臨死体験~死ぬとき心はどうなるのか』」で紹介した2014年9月14日に放映された番組の内容にも言及しています。あの番組の放映後、著者は多くの視聴者から「ありがとうございました」と言われたそうです。それについて、「アタラクシア」というエッセイに以下のように書いています。

「結局、人間最晩年になると、もうこれ以上生きていなくてもいいやと思いつつ、それでも自分から進んで最後の旅に出る気にもなれない、ある種の優柔不断さの中で生きつづけることになる。その根源にあるのは、最後の旅の中にどうしても残る一定の未知なる部分への不安感だろうと思う。あれだけあの番組のお礼をいう人が多かったということは、その未知なる部分への恐れをあの番組のエンディングがあらかた取り去ってくれたということを意味しているのではないだろうか」

死ぬことは怖くない!(NHKより)

死ぬことは怖くない!(NHKより)

番組のエンディングで立花氏は何を語ったのか。

それは、「結局、人間の死ということは、死と神秘と夢が隣り合わせのボーダーランドに入っていくことだ。死ぬことがそれほど怖いことじゃないことが分かった。人生の目的と言うのは結局、哲学者エピクロスが言った『アタラクシア(心の平安)』ということ。人間の心の平安を乱す最大のものというのは、自分の死について想念、頭を巡らせること。いい夢を見たい、見ようという、そういう気持ちで人間は死んでいくことができる」という内容でした。まさに、高齢者を中心とする多くの人々に安らぎを与える言葉だったのです。

第2章「歴史と語らう」では、「天皇制の限界」というエッセイが素晴らしいです。平成28年8月8日、今上天皇から「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」が発せられました。その後、天皇陛下の生前退位騒動が巻き起こったわけですが、著者は次のように書いています。

「私は今回の天皇の生前退位騒動の一番の核にあるのは、現行の象徴天皇制の根底にある人間学的無理だと思う。人間はすべて生身の生理学的無理(精神的無理)をあちこちにかかえこんだ存在だから、一定限度以上は、抽象的観念的存在たりえない。それは、これが理想的な日本人ですと紹介できる具体的人物がいないのと同じことだ。あるいはプラトンのイデアそのままの理想の人間存在がこの世にいないのと同じことだ。

制度と人間存在の間に矛盾があるなら、どちらかを曲げる必要がある。今回の騒ぎの根底にあるのは、現行の皇室典範に、天皇引退(譲位)あるいは休業ななどの規定がなく、死ぬまで休みなしに働きつづけるのが当然の前提とされていることだと思う」

第3章「科学を究める」では、「文明の転換点」というエッセイが興味深かったです。米国オバマ大統領が広島で行った歴史的なスピーチについて、著者は次のように述べています。

「『71年前の雲1つない朝、死が空から降りてきた。一閃の光と炎の壁が1つの街を丸ごと飲みつくし、人類は人類絶滅の手段を手にしたことを示した』という印象深い書き出しとともに、オバマは核爆弾の登場がどれほどこの世界を変えてしまったかを語った。そしてこのヒロシマの地で、その日に思いをこらすことにどれほど大きな人類史的意義があるかを淡々としかも雄弁に語っていった」

続けて、著者はオバマのヒロシマ・スピーチについて、こう述べています。

「アメリカ大統領の歴史に残る名演説はいろいろあるが、オバマのヒロシマ・スピーチは、就任直後のプラハ・スピーチとならんで名スピーチとして残るだろう。ヒロシマとナガサキは核戦争時代の夜明けとして記憶されるべきではなく、戦争そのものに別れを告げる目ざめのはじまりにしなければならない。ヒロシマに来て、ここで死んだ無数の罪なき人々の魂の声に耳を傾け、文明の方向を変え、科学技術力を戦争技術や破壊力の効率的利用からより建設的な方向に変えていく文明の大転換点としなければならない。こういうオバマの『チェンジ』精神が色濃くあふれたスピーチとなった」

第5章「政治と対峙する」では、最後に収められた「日本の政治状況と朝鮮半島での戦争」というエッセイが興味深かったです。著者は、「日本人はみな、米国と朝鮮半島の戦力の差は圧倒的なものだから、金正恩がいくらバカでも(相当のバカにはちがいないようだが)本当の戦争をするところまではいくまいとタカをくくっていて、まだ本当のパニックを起すところまではいっていない」と直言しています。

続けて、著者は以下のように書いています。

「しかし歴史的には、現状以上に戦争なんてありえないと思われる状況から本当の戦争が起きてしまった事例はたくさんある(日本の満州事変や太平洋戦争もそうだったと言ってよい)。そろそろ日本人も本気でリアルウォーが朝鮮半島で突発してしまうことを警戒しはじめたほうがいいのかもしれない。トランプも金正恩も同じ程度にアタマが少し狂っているから、戦争の発生を本気で心配すべきところまで来ているのではないかと思う。日本の政治の状況があまりにもひどいが故に、我々はつい忘れがちだが、不測の事態の発生確率は歴史の現実として極めて大であることを忘れてはいけない」

特別講義「ノーベル賞興国論」では、「地熱、太陽光に活路あり」として、著者は以下のように日本のエネルギー問題への具体的提言をしています。

「日本が直面している大問題の1つはエネルギー不足ですが、実は不足しているどころか足元に大量にある。それは地熱です。日本は、4つの巨大プレート(太平洋プレート、ユーラシアプレート、北米プレート、フィリピン海プレート)の合流地点の上にのっている島です。プレートの境界面に沿って火山が並び、地震も多発します。東日本大震災(2011年3月11日)も、つい最近の御嶽山噴火(2014年9月27日)もやはりプレートの境界面で起りました。しかし、地震、噴火の災害が多いということは、日本列島の地下に地熱の形で大量のエネルギーが眠っていることを意味しています。これを利用しない手はありません」

本書の終わり近くで、著者は「”日本満員時代”から人口減へ」として、「日本が抱える最大の弱点とは何か。私は3つに要約できると考えます。それは人口減、高齢化。そして夢のない社会。いいかえれば日本が『悲観社会』になっていることです。この3つは互いに絡み合っています」と喝破します。

この「夢のない社会」あるいは「悲観社会」という言葉には強いインパクトを感じました。たしかに、その通りだと思いました。

しかしながら、その後に著者が展開する「悲観社会」を乗り越える方策はロボット技術といったもので、ちょっと落胆しました。ロボットが明るい日本の未来を切り拓くとは思えません。そもそも、大学教育をはじめ、現代日本社会そのものが「理系」偏重、「文系」軽視の流れの中にありますが、著者もどうも「理系」偏重というか、科学技術に大きな価値を置いているという印象があります。

それと気になるのは、著者の権威への無盲目な信仰です。本書を読んで、著者が東京大学、NHK、朝日新聞、文藝春秋といった権威あるいはブランド好きであるということがわかります。その最たるものが「ノーベル賞」という最高の権威=ブランドです。しかし、先に紹介した「死後の世界」と題するエッセイの中で、矢作直樹氏のことを「この人ほんとに東大の教授なの?」などと罵倒するくだりは、読んでいて不愉快でした。田中角栄をはじめ、これまで権力というものを怖れずに優れた多くの仕事を残してきた著者ですが、「権力」は嫌いでも「権威」は好きなのかもしれません。そういえば、田中角栄は東大はおろか大学さえ卒業していませんでした。このあたりに「知の巨人」の内面を垣間見ることができると思うのはわたしだけでしょうか。