- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2018.07.11

『堤清二 罪と業』児玉博著(文藝春秋)を読みました。「最後の『告白』」というサブタイトルがついています。セゾングループの総帥であり、作家辻井喬の顔も持った堤清二へのロングインタビューを基に、堤一族の悲劇の物語が描かれています。

著者は1959年生まれ。大学卒業後、フリーランスとして取材、執筆活動を行う。月刊「文藝春秋」や「日経ビジネス」などで発表するインサイドレポートに定評があります。主な書著に『”教祖”降臨 楽天・三木谷浩史の真実』、『幻想曲 孫正義とソフトバンクの過去・今・未来』があります。

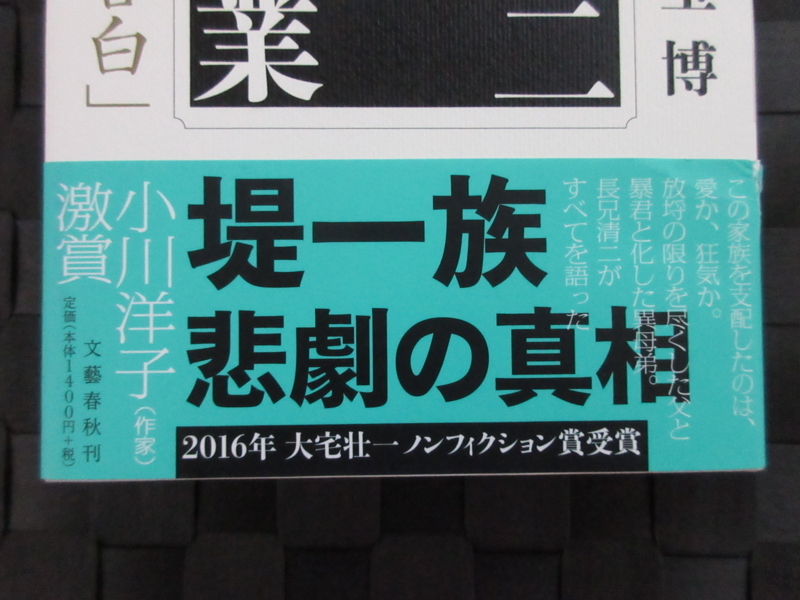

本書の帯

本書の帯

本書の表紙カバーには堤康次郎、青山操、堤清二、堤邦子の4人が一緒に収まった家族写真が使われ、帯には「堤一族 悲劇の真相」と大書されています。また、「この家族を支配したのは、愛か、狂気か。放埓の限りを尽くした父と暴君と化した異母弟。長兄清二がすべてを語った」「小川洋子(作家)激賞」「2016年 大宅壮一ノンフィクション賞受賞」と書かれています。

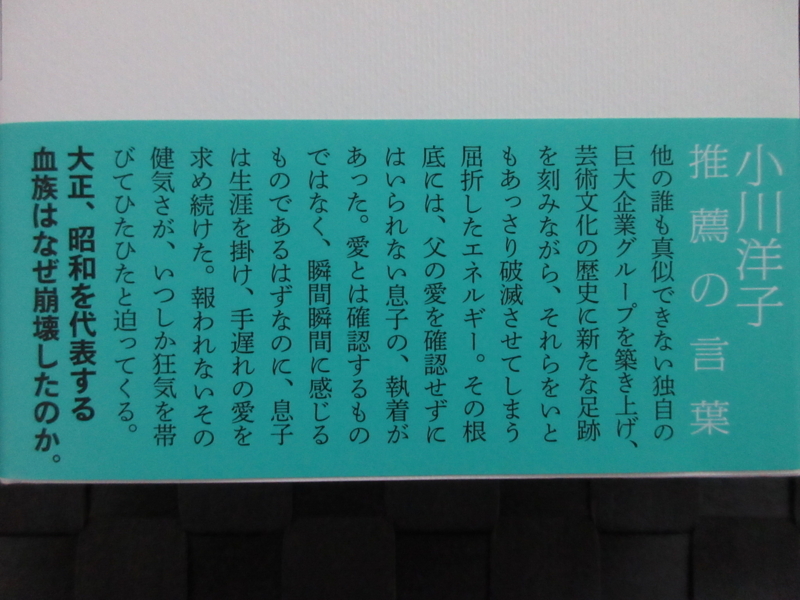

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には「小川洋子 推薦の言葉」として、「他の誰も真似のできない独自の巨大企業グループを築き上げ、芸術文化の歴史に新たな足跡を刻みながら、それらをいともあっさり破滅させてしまう屈折したエネルギー。その根底には、父の愛を確認せずにはいられない息子の、執着があった。愛とは確認するものではなく、瞬間瞬間に感じるものであるはずなのに、息子は生涯を掛け、手遅れの愛を求め続けた。報われないその健気さが、いつしか狂気を帯びてひたひたと迫ってくる」「大正、昭和を代表する血族はなぜ崩壊したのか」と書かれています。

カバー前そでには、以下の内容紹介があります。

「西武王国を築いた堤康次郎は強欲な実業家であると同時に、異常な好色家でもあった。翻弄される五人の妻、内妻と子どもたち。やがて、清二の弟、義明が父に代わり、暴君として家族の前に立ちふさがる―。人生の最晩年に堤清二の口から語られた言葉は、堤家崩壊の歴史であると同時にどうしようもない定めに向き合わねばならなかった堤家の人たちの物語であり、悲しい怨念と執着と愛の物語だった」

さらに、アマゾンの「内容紹介」には以下のように書かれています。

「第47回大宅壮一ノンフィクション賞(雑誌部門)受賞作。月刊『文藝春秋』の連載『堤清二の「肉声」』に大幅に加筆したもので、セゾングループの総帥だった堤清二氏が死の一年前、父・康次郎氏そして弟の義明氏との関係をじっくり振り返った一族の物語です。

清二氏が、著者の児玉さんに10時間以上も語った堤家の物語は、愛憎と確執に満ちた肉親相食む世界でした。大宅賞の選評で、選考委員の後藤正治氏は『インタビューを重ね、その足跡をたどるなかで、入り組んだ内面を宿した人物像を浮き彫りにしている。読み物として読み応えがあった』とし、奥野修司氏は、『筆力、構成力ともに群を抜いている』と評価しました。

康次郎氏は西武グループの礎を築いた実業家であると同時に、強引な手法で『ピストル堤』の異名をとり、異常な好色でも知られていました。清二氏ら七人の兄弟姉妹の母親だけで四人、そのうち二人とは入籍をしませんでした。関係を持った女性はお手伝いから看護士まで相手選ばず、清二氏の母・操さんの姉妹とも関係を持ちそれを操さんも承知していたといいます。その異常な環境で、清二氏・義明氏兄弟は静かな”狂気”を身の内に育まざるをえませんでした。フォーブス誌の世界長者番付で世界一位に輝いた義明氏と、セゾン文化で一世を風靡した清二氏は、一転して凋落し、軌を一にするように堤家も衰退の一途を辿ります。西武王国について書かれた本は数多くありますが、清二氏が初めて明かした一族の内幕は、堤家崩壊の歴史であると同時に、悲しい愛と怨念の物語であり、どうしようもない定めに向き合わなければならなかった堤家の人々の壮大な物語です」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

序章

第一章 父との約束

第二章 西武王国崩壊の予兆

第三章 母操と妹邦子 その愛と死

第四章 堤康次郎の遺訓

第五章 堕落した父

第六章 独裁者の「血脈」

第七章 清二と義明 宿命の兄弟

終章

わたしのブログ記事「堤清二氏の死去」に書いたように、セゾングループ元代表の堤清二氏が2013年11月25日午前2時5分、肝不全のため東京都内の病院で亡くなりました。86歳でした。29日付の「毎日新聞」朝刊には、故人について以下のように書かれています。

「東京都生まれ。父は西武グループ創業者で衆院議長を務めた康次郎氏。

東大経済学部在学中に学生運動に参加し共産党に入党するが、後に除名。康次郎氏の秘書を経て54年に西武百貨店に入社。66年、社長に就任。百貨店以外に、スーパーの西友や『無印良品』ブランドの良品計画、パルコを展開し、バブル期には『インター・コンチネンタル・ホテルズ』を買収。売上高4兆円を超える一大流通グループを築いた。しかし、中核の西武百貨店が経営不振に陥り、91年にセゾングループ代表を辞任。92年には西武百貨店の代表権も返上した。2000年、グループ企業『西洋環境開発』が5538億円の負債を抱えて特別清算したため、経営の一線から身を引いた」

「毎日新聞」2013年11月29日朝刊

「毎日新聞」2013年11月29日朝刊

堤清二氏は、経営者とは別に「辻井喬」のペンネームで作家・詩人としても活躍されました。「毎日新聞」は以下のように紹介しています。

「61年、屈折した青春の体験を暗喩によって表現した詩集『異邦人』で室生犀星詩人賞を受賞。84年、小説『いつもと同じ春』で平林たい子文学賞。グループ代表退任後、旺盛に創作に取り組み、詩集『群青、わが黙示』で高見順賞、『鷲がいて』で読売文学賞、小説『虹の岬』で谷崎潤一郎賞、『父の肖像』で野間文芸賞を受けた。07年から芸術院会員。12年、文化功労者」

素晴らしい業績です。たとえ故人が作家・詩人としてだけの人生であったとしても、輝かしい生涯だったと思います。

本書の序章で、著者は以下のように書いています。

「清二という人間を分かりづらくしていたのが、清二の中に同居する小説家、辻井喬の存在だった。後にインタビューに応じてくれた清二の次男、たか雄(セゾン現代美術館代表理事)はこんな表現をしてみせた。『父は、財界を引退した後は辻井喬として生きていたような気がします。辻井喬として生きられる自分を喜んでいるようでもありました』

事実、清二が1991年(平成3)にセゾングループ代表を降りて以降、辻井喬は充実の日々を迎えた。詩集『群青、わが黙示』(92年・高見順賞受賞)、小説『虹の岬』(94年・谷崎潤一郎賞受賞)、そして辻井喬の到達点とも言うべき『父の肖像』(2004年・野間文芸賞受賞)を上梓。63歳だった90年から最後の出版となる2012年までの約20年で、俗事から解き放たれたかのように小説17冊、詩集11冊、評論・随筆を14冊出版する」

西武グループの礎を築いた実業家で、異常な好色家であった父・康次郎は、正統な後継者として、清二ではなく異母弟の義明を選びました。父が眠る鎌倉霊園への墓参は、義明を頂点とする西武鉄道グループ幹部の儀式となっていました。当然、清二は鎌倉霊園に立ち寄りませんでしたが、晩年は亡父の墓参を繰りかえしています。

第一章「父との約束」で、「なぜ墓参をするようになったのですか」という著者の質問に対して、清二は入れ替えられたコーヒーをすすってから、「そうですね・・・・・・、やはり父とね、父との約束をしていたから・・・・・・」と述べ、さらには「父が亡くなる2ヵ月くらい前ですかね。たまたまですが、(静岡県)熱海の別荘でね、父と約束したんですよ。『なにかあったら僕が義明を助けますから、安心して下さい』って。父は笑って頷いてたな」と語りました。

著者は、「父との約束―。にわかには信じ難い言葉を口にした。清二は父との約束を守るためにその墓前に額ずき、一度は捨てた”堤清二”に戻ることを決意したのだという」と書いています。

東京大学経済学部に在学中、清二は父・康次郎に絶縁状を出したことがあります。そのあたりの事情を、著者は以下のように書いています。

「当時、清二は東大の同級生だった氏家齊一郎(元日本テレビ放送網会長)にオルグされ、渡邉恒雄(読売新聞グループ本社主筆)らとともに共産党の”細胞”として活動していた。康次郎が忌み嫌った”アカ”の活動家だった。堤康次郎は、裸一貫から立身出世したいわば立志伝中の人物である。20歳の時に先祖伝来の土地を担保に入れて上京、早稲田大学の門を叩き、大隈重信に師事した。軽井沢と箱根の不動産開発を機に、西武グループの礎を築いた実業家であり、滋賀県選出の代議士として衆議院議長にまで上りつめた。その一方で、強引な商売の手法から”ビストル堤”の異名をとり、異常ともいえる好色ぶりでも知られた。清二ら7人の兄弟姉妹の母親は4人いて、そのうちの2人とは籍も入れていない。清二にとって、父は野心という言葉を、そのまま体現したかのような人物だった」

その後、清二は衆議院議長となった父と和解し、その秘書官になります。

「康次郎さんの反応はどうだったのですか?」という著者の質問に対し、清二は「ええ、嬉しそうな顔をしましてね・・・・・・、ええ、『そうかやってくれるか』ってね。それは嬉しそうでしたね。その顔を見た時に『少しは親孝行できたかな』と思いました」と答えています。

その言葉を聞いた著者は、「堤清二という生き方と”親孝行”という言葉ほど似つかわしくないものもないように思えた。清二の口から語られる”親孝行”という言葉には、どこか舌にからみつくような違和感が残り続けた」と書いています。また清二は、「月並みですけど、親の恩ってあるんです。親がいなくなって初めて気づくというけど、僕なんかはその典型。こんなに恩を浴びていたんだということを今頃になって気づいているんだから。本当に親不孝で、今更ながらだけど父に詫びたい心境です」とも語っています。この発言は、わたしも意外でした。

亡父が後継者に選んだ弟の義明は2012年(平成24年)に逮捕されました。当時、西武グループが崩壊の危機に瀕しましたが、清二は「創業家の責任」としてグループの再建に名乗りを上げます。そのときの心境について、「長男だからなんですかね・・・・・・、義明君には随分と会ってないからわからないけれど、やはり長男だからなんでしょうね・・・・・・。堤の家の家長ですからね・・・・・・」と語っています。この発言も意外でした。第三章「母操と妹邦子 その愛と死」の冒頭には、以下のように書かれています。

「生みの母を異にする兄弟、清二と義明。康次郎が一代で築き上げた”西武王国”を継承したこの2人ほど世の関心を集め、世上を騒がせてきた兄弟はいないのではないだろうか。

戦後、多くの一族、血族が栄華を極めては、零落し世間から忘れ去られていった。たとえば康次郎の強烈なライバルとして常に並び立てられた五島慶太が興した東急グループの五島家など、いまや一族の動向を伝える声はまったく聞こえてこない。

それがどうだろう。長兄堤清二が亡くなり、義明が長野県軽井沢で逼塞する今も、堤家の動向は一大企業グループである西武グループに一定の影響力を持つ。世間の耳目をこれほど長きにわたって集め続けたファミリーは他に見当たらない」

一代で西武という巨大企業集団を築き上げた堤康次郎は、稀代の政商でした。戦時中は、軍部の情報に乗って商売をしました。熱心な商人でした。

第四章「堤康次郎の遺訓」には、以下のように書かれています。

「康次郎は常に商売の”種”を探しては鼻を利かせ、わずかな匂いでも労を惜しむことなく現場に足を運び、自分の目で確かめた。康次郎にとって休息は怠惰であり、憎むべきものだった。

戦後の話だが、毎朝4時に起床すると、息子らを起こして回っては彼らを引き連れ、敷地内の柔道場に足を運び、子供らに稽古をつけた。なにがあってもこの日課が変わることなく、7時に朝食をすますと、脱兎のごとく出かけた。向かう先はプリンスホテルで、厨房を含めたすみずみまで見て回っては従業員に声をかけ、そして西武鉄道へと足を伸ばし、本社の各フロアを回った。休むことを知らなかった」

康次郎は自著で、自身の成功の要諦を、「自分はもうけなくてもよいから、この世の中のために少しでもできるだけのことをしようという奉仕の心だった」と書いています。そのことを著者が清二に話すと、清二は、「西武グループの社是となった”感謝と奉仕”。我欲を捨て世の中のため、社会のためとする奉仕の心が成功を呼び込んだとしているが・・・・・・、どうでしょうか・・・・・・」と、自問自答するように、うつむき加減に語尾を濁したそうです。そして、「父だけじゃ、康次郎さんだけじゃないと思いますよ。だいたいの事業なりで成功した人なんかは、後からなんとでも言えちゃう。そうですよね。成功した事実があるんだから、間違いではないけれども・・・・・・。大体が、権力者などはそうなんですよ。だからね、権力者の言葉を信じちゃいけない」と言ってから、愉快そうにハッハッハと笑ったとか。

その後で、清二は著者に向かって以下のように語りました。

「それでもやっぱり父がね、命がけで守ろうとしたものを、子供としては守ってやりたいと思うもんなんです。父が命をかけたんですよ。何だかんだと、批判はされました。罵倒もされました。本当に色んなことを言われたけれど、父は命をかけたんですよ。それを息子は守ってやりたいと思うんですよ」

著者は、以下のように書いています。

「清二の青白い情念が吐かせた言葉だった。85歳の清二が父の愛情を確認しようとする様は静かな狂気を感じさせた。

『父に愛されていたのは、私なんです』

情念を湛えた瞳はまっすぐにこちらを見つめたままだった」

第六章「独裁者の『血脈』」は、非常に興味深い内容でした。

清二が、なんと天皇陛下と三島由紀夫についての思い出を語っているのです。元共産党員であった清二ですが、昭和天皇の時代から宮中には何度か足を運んでいました。ところが、平成になって今上天皇と接したときの様子が次のように書かれています。

「『驚きましたね。陛下がね・・・・・・、昭和の時代とはまったく違っていましたね、いやー、変わったんだなと思いました』

何より意外だったのは昭和の御代にはなかった、天皇皇后両陛下が気さくに自らの腰を折る姿だった。

『こうテーブルが5つ6つありましてね。そこに陛下と美智子様がわざわざ足を運ばれて来まして、陛下の方から挨拶をされましてね。これには驚きました。美智子様にも「あの方はお元気でいらっしゃいますか」と声をかけていただいて。これまた驚いたのはかなり進歩的というか、左翼的ですな、そうした方の名前を出されましてね。皇室は本当に変わったなと、思いました。昭和ではまず考えられなかった。色々なところで変化が起きている。それを分からないと本当に時代とズレてしまう。痛烈にそう思いますね、この頃は』」

また清二は、1970年(昭和45)11月25日に自衛隊市ヶ谷駐屯地で自決した三島に思いを馳せるように、瞑目して口を開き、「三島さんは今も敬愛している人なのですな。作家としても、劇作家としてもね。本当に色々な思いがあるけれども・・・・・・」と述べました。

そもそも、三島の「楯の会」と清二の因縁は浅からぬものがありました。清二いわく、「楯の会の制服は西武百貨店で拵えたんですよ。良いデザインを探していた三島さんから連絡があり、『フランスのドゴール(大統領)の軍服のデザインが良いから、誰がデザイナーか調べてくれ』と連絡があった」のです。

三島の割腹自決を知った清二は、急いで馬込にある三島の自宅に駆けつけました。そこで、三島の父である平岡梓に会ったそうです。清二は、こう回想しています。

「御尊父がね、座るや、誰に対して言う訳でもなくというか、もちろん僕に対してなんだけれど、小さな声で言うんですよ。『あんたのところであんな制服を作るから倅は死んでしまった』って。これには参ってしまってね、返事のしようもないんだ。だから取り繕うように『済みませんでした』と言ったきり言葉が続かなかった。でも僕は今でも、三島さんへの敬愛の気持ちは変わらないな・・・・・・、何年たっても」

著者は、「宮中や三島由紀夫の話題を持ち出した清二から伝わってきたのは、時代は移り親しい人は去っても、生き延びるために変化を厭うてはならない、その戒めと心のありようだった。事実、それが本能なのか、情念なのか。清二は溢れ出るような創造主であると同時に、その創造物を破壊せねば気が済まない破壊神が同居した人物だった」と書いています。

また著者は、堤清二という実業家の本質について述べます。

「康次郎から場末の街に過ぎなかった池袋にある、ほとんど倒産寸前の西武百貨店を引き継いだ清二は、一代で西武百貨店、西友、パルコなどを中心とするおよそ200社、年商5兆円、従業員は14万人になろうかというセゾングループを築き上げた。しかしそれらに何ら執着することもなく、あっけないほどあっさりと経営を投げ出して、作家辻井喬に戻っていった。残された側近や従業員が呆れ返るほどの放り出し方だった。これも作り上げたものへの興味を失ってしまう清二なればこそなのだろうか。康次郎は、もしかしたらこうした清二の心底に眠る”破壊衝動”に気づいていたのではないだろうか。それゆえに、実質的な長男でありながら西武王国の正統な継承者とは認められなかったのだろうか」

父・康次郎から西武王国の正統な継承者として認められた義明について、清二はどう思っていたのでしょうか。「義明君は凡庸な人なんですが、でもあそこまで無茶苦茶をするとは思ってもなかったですね」と切り出し、清二はさらにこう述べました。

「義明君が凡庸なことは分かってましたが、そのまま維持するくらいはできると思ってた。しまったな、と思う訳です。自分が引き継ぐべきだったのかなあ、と。それを思うと、父に申し訳ないことをしてしまったと思うばかりなんですね。毎日、父に詫びております。父が命がけで作って来たものを、いらないって言った訳ですから・・・・・・、さぞがっかりもしたでしょう・・・・・・」

このように語る清二について、著者は以下のように述べています。

「おそらく清二は自信があり過ぎるのだ。その天才の論理からすれば、自分が身を退いたが故に、西武王国は落日の憂き目を見たという理屈しか成り立たないのだろう。義明のことを凡庸と切り捨てたが、ある意味、天才性を発揮した清二からすれば、義明だけでなく大半の人間が凡庸に見えたはずだ。それを躊躇せずに言ってしまうか、あるいは心に留めおくことができるかどうかで、その人物の評価は自ずと変わってくる。清二はまったく無意識にそれを口にする。言われた者の気持ちを慮るということはない。それは清二の天才性のひとつの発露なのかもしれないが、かつての清二の側近たちが、今なお清二の名を口にする時に見せる怒気を孕んだ表情を思う時、義明とはまったく別の形ではあるが、やはり康次郎から引き継がれた独裁者の気質、血脈を思わない訳にはいかない」

第七章「清二と義明 宿命の兄弟」では、文化人としての清二(辻井喬)に焦点を当て、彼の「僕には人様に自慢できることなんかないんだけれど、学生時代とたいして読書量が変わらないことが自慢の1つかな」という言葉を紹介し、著者は述べます。

「こう話したように80歳を過ぎてからも毎日2時間は書斎に籠った。西武流通グループから西武セゾングループへ、グループ企業が200社になるまで急成長を続けた80年代、帰宅が深夜におよんでも、必ず書斎に向かった。文章を書き、取り寄せた新刊書に目を通し、新聞などを切り抜きした資料をこまめにインデックスに収めた」

清二が1日に一度は足を運び、書籍を購入した書店が、西武池袋の中にあった「リブロ(西武ブックセンター)」でした。著者は紹介します。

「秘書たちは清二に内緒でその書店に出向き、清二が買っていったのと同じ書籍をこっそり買い求め、その膨大な量の書物を分担して読んでは要約を作った。清二の側近はそれを回し合って勉強し、突然の質問に備えた。清二の読書の対象は、政治経済から、思想、哲学、美術、音楽、時として生物学、建築学にまでわたった。秘書たちは毎日こうした作業に追われ、そのせいで徹夜が続く者がいたほどだった」

清二は秘書が数人がかりで必死にやっていたことを、1人で何ごともなかったようにこなしていたといいます。彼は努力の天才でしたが、他人も同じようにできるものと決めてかかっていたようです。だから手を抜いたり、いい加減な仕事をする者を、蛇蝎のごとく嫌いました。著者は「部下の仕事ぶりを容赦なく叱責する姿は、暴君として立ちはだかった康次郎のそれと、まったく変わるところがなかった。セゾングループで行われる会議は、その言葉の意味においての会議ではなかった。なぜならば清二を最終決定者とする会議は、清二の”神託”を聞く場であり、議論を戦わせる場ではなかったからだ」と述べています。

その具体例を、著者は紹介しています。

「たとえば、外国人ビジネスマンを招いての会議でのことだ。通訳を務めた女性は、ある異様な光景に気づいた。日本人幹部の1人が机の下で拳を握りしめ、そこから床に汗が滴り落ちているのである。会議の後、心配になった女性が幹部の体調に問題はないか、別の出席者に確認したところ、答えは簡単だった。清二の勘気に触れぬよう緊張し過ぎたために生じた異変だったのである。他にも、グループでは清二の怒りを恐れるあまり、その執務室にどうしても足を踏み入れることができず、ドアの前でただ立ち尽くす、幹部社員の途方に暮れた姿も特別珍しい光景ではなかった」

終章では、中国でかかったウイルス性の風邪をこじらせて入院し、死の床にあった清二の様子を、著者は以下のように描いています。

「『このままでは死んでも死に切れない』清二は何度も口にしていた。康次郎の作り上げた壮大な遺産、西武グループの行末を見届けずして死ねないという思いだったのだろう。清二は生前、鎌倉霊園の父の隣に眠ることを希望していた。けれども、康次郎の遺骨が移されてしまった今、それが叶うことはなかった。清二の遺骨は鎌倉霊園の、最後まで愛してやまなかった妹、邦子と同じ場所に眠っている」

そして、著者は「康次郎という”業”が堤清二を産み落とし、辻井喬を育てた。堤家の繁栄と己の欲望のために人々の気持ちを踏みにじり一族を支配した、その業の深さが、堤の家を終焉に導くことにもなった」と述べます。

さて、本書にはさまざまな堤家の人々の葬儀について言及されています。

まずは、清二の母であった操の葬儀について。

「操の葬儀は正妻であり、康次郎の実質的な長男である清二の実母の葬儀にしては、地味なものだった。操がバラ園を、その庭を愛した自宅で静かに執り行われた。それは、大々的な葬儀はしないで欲しいという操の遺言にのっとったものだった。操の遺骨は、鎌倉霊園に眠る康次郎の墓石のすぐ傍に収められた。墓石には『堤操』とのみ記された」

操の死のわずか8日後、義明の母である石塚恒子が亡くなりました。

その葬儀の模様が以下のように紹介されています。

「傍目にも痛々しいほど憔悴しきった義明が喪主を務めた恒子の葬儀は、東京プリンスホテルに隣接する増上寺で執り行われた。清二の母、操の葬儀が内輪のそれだったのに対し、恒子の葬儀は盛大だった。

西武王国の正統な継承者の母の葬儀に、8千人を越える会葬者で会場が溢れた。葬儀場の最前列には田中角栄、赤坂プリンスホテルに派閥事務所を構える福田赳夫、鈴木善幸の元首相3人が座り、その隣にはニューリーダーと呼ばれていた竹下登、安倍晋太郎、宮沢喜一が並んだ。途中で駆けつけたのは現役の首相、中曽根康弘だった。あらためて康次郎の残した有形無形の資産の底力を、まざまざと見せつけるような葬儀であった」

そして、清二と義明の父であった堤康次郎の葬儀について。

「康次郎の葬儀は東京・豊島園に設えられた特設会場で執り行われた。盛大な葬儀で巨大な会場に続く道には数百メートルに渡って会葬者が列をなした。会葬に訪れた人の数はおよそ5万人にものぼった。

喪服に身を包んだ堤家の人々が会葬者の前に並んだ。康次郎の遺骨を抱えて先頭に立ったのはわずか29歳の義明だった。それはとどの詰まり義明が正統な後継者であることを内外にはっきりと示す場にもなった。位牌を抱いた操が義明に続いた。天皇からの供物料を掲げた清二の姿は操の後ろだった。清二は父の遺骨を抱くことは許されなかった。その清二の後ろに妹の邦子の姿があった」

この読書館でも紹介した『闘う商人 中内㓛』に続いて、本書を読んだわたしは、深い感慨にとらわれました。わたしは、『孔子とドラッカー新装版』(三五館)の「志」の項で中内㓛氏と堤清二氏の2人について書き、「かつて、ダイエーとセゾンという企業集団があり、それぞれが日本人のライフスタイルをトータルにプロデュースする総合生活産業をめざしていました。ありとあらゆる業種に進出し続け、大きな話題を提供したが、結果はご存知の通りです。両者ともバブルの象徴とされています。しかし、わたしはダイエーとセゾンのすべてが間違っていたとは決して思いません」と述べました。

ダイエーとセゾンについては、わたしのブログ記事「総合生活産業の夢」に書きました。

「日本の物価を2分の1にする」と宣言して流通革命を推進した中内功氏。常に経済と文化のリンクを意識し、社会の中における美しい企業のあり方を追求した堤清二氏。両氏の心の中には「日本人を豊かにする」という強い想いがあったはずですし、それはやはり「志」と呼ぶべきものではないでしょうか。志なくして、両氏ともあれだけの大事業を短期間に成し遂げることは絶対に不可能であったし、逆にその志が大きくなりすぎた企業集団から乖離したときに凋落ははじまったのではないかと思います。ダイエーとセゾンは確実に日本人の生活を変えました。二人とも日本の経営史に名を残す巨人であることは間違いありません。栄枯盛衰が世の法則ですが、最終的な評価は歴史が下すのです。

特に、経営と執筆活動を両立しておられた堤清二の存在は、わたしの人生に多大な影響を与えて下さいました。その意味で、堤氏はわたしの恩人であると思っています。学生の頃、最も憧れた経営者は堤氏でしたし、わたしは「経営者でも本を書いていいんだ」ということを知りました。「二束の草鞋」を嫌う日本社会の中で、一時の堤氏の大活躍は歴史に残るものであると確信します。そして、堤氏の執筆活動を中心にした文化人としての感性が現実の経営の分野にフィードバックしていたことは間違いありません。

まさに、堤清二氏こそは「文化」と「経済」をつなげた方でした。

最後に、あれだけ多くの経済人や文化人と交流があり、あれだけ多くの社員を抱える企業グループのトップだった方の葬儀が近親者で営まれたことを知って、わたしは非常に複雑な思いを抱きました。創業者はもちろん、先人の功績に対して「礼」を示さない企業や集団に未来はありません。