- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1578 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『真説・佐山サトル』 田崎健太著(集英社インターナショナル)

2018.07.30

『真説・佐山サトル』田崎健太著(集英社インターナショナル)を読みました。「タイガーマスクと呼ばれた男」というサブタイトルがついています。著者は1968年、京都市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、小学館「週刊ポスト」編集部などを経てノンフィクション作家になりました。 著書に、この読書館でも紹介した『真説・長州力 1951-2015』をはじめ、『偶然完全 勝新太郎伝』、『維新漂流 中田宏は何を見たのか』、『ザ・キングファーザー』、『球童 伊良部秀輝伝』(ミズノスポーツライター賞優秀賞)、『電通とFIFA サッカーに群がる男たち』、『ドライチ ドラフト1位の肖像』などがあります。

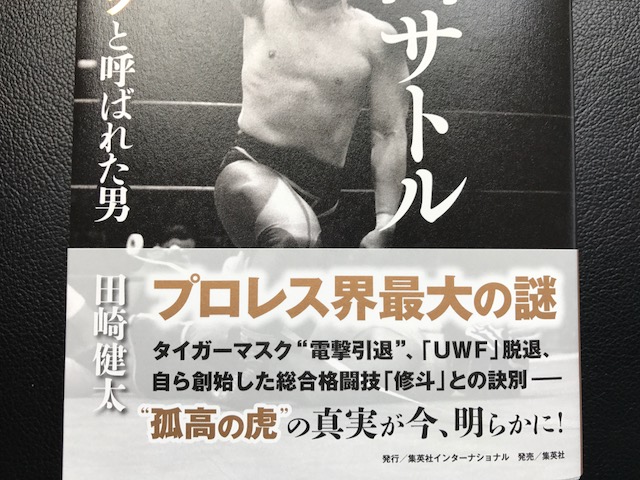

本書の帯

本書の帯

500ページ以上もある本書のカバー表紙には、宿敵ブラック・タイガーを倒し、右手を高く突き上げて勝利をアピールするタイガーマスクの写真が使われ、帯には「プロレス界最大の謎」「タイガーマスク”電撃引退”、『UWF』脱退、自ら創始した総合格闘技『修斗』との訣別―」「”孤高の虎”の真実が今、明らかに!」と書かれています。

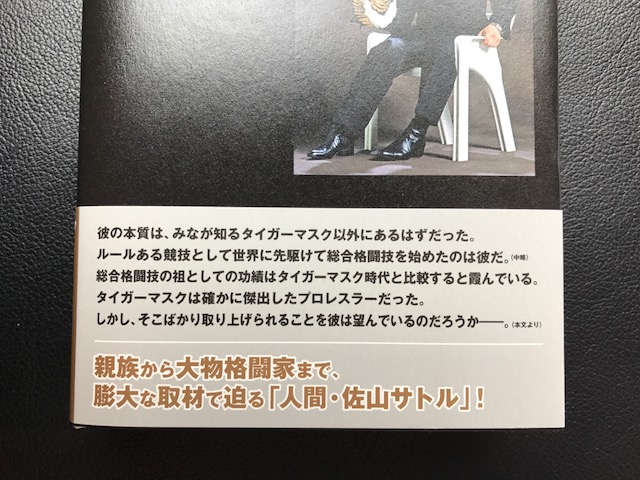

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、カバー裏表紙には虎のマスクを右手に持った素顔の佐山サトルの写真が使われ、帯の裏には以下のように書かれています。

「彼の本質は、みなが知るタイガーマスク以外にあるはずだった。ルールある競技として世界に先駆けて総合格闘技を始めたのは彼だ。(中略)総合格闘技の祖としての功績はタイガーマスク時代と比較すると霞んでいる。タイガーマスクは確かに傑出したプロレスラーだった。しかし、そこばかり取り上げられることを彼は望んでいるのだろうか―。(本文より)」「親族から大物格闘家まで、膨大な取材で迫る『人間・佐山サトル』!」

さらにアマゾンの「内容紹介」には、「プロレス界最大のアンタッチャブル― 総合格闘技を創ったタイガーマスクの真実!」として、こう書かれています。

「1980年代前半、全国のちびっ子を魅了し、アントニオ猪木を凌ぐ新日本プロレスのドル箱レスラーとなったタイガーマスクは、なぜ人気絶頂のまま2年4ヵ月で引退したのか? UWFにおける前田日明との”不穏試合”では何が起きていたのか? 自身が創設した総合格闘技『修斗』と訣別した理由は? 現在も『21世紀の精神武道』へのあくなき追求を続ける佐山サトルは、その先進性ゆえに周囲との軋轢を生み、誤解されることも多かった。謎多きその素顔に『真説・長州力』の田崎健太が迫る。佐山サトル本人への長期取材に加え、前田日明、長州力、藤原喜明、中井祐樹、朝日昇ら多数のプロレスラー、格闘家、関係者の証言で綴る超重厚ノンフィクション。 “孤高の虎”の真実が今、明かされる!」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

プロローグ 佐山サトルへの挑戦状

第一章 父親のシベリア抑留

第二章 プロレス狂いの少年

第三章 ガチンコの練習

第四章 『格闘技大戦争』

第五章 サミー・リー、イギリスを席巻

第六章 タイガーマスク誕生

第七章 結婚とクーデター

第八章 電撃引退

第九章 ”格闘プロレス”UWF

第十章 真説・スーパータイガー対前田日明

第十一章 佐山サトルの”影”

第十二章 初代シューターたちの苦闘

第十三章 バーリ・トゥードの衝撃

第十四章 ヒクソン・グレイシーと中井祐樹

第十五章 修斗との訣別

エピローグ ”孤高”の虎

プロローグ~第二章までは、1957年に山口県下関市に生まれた佐山サトルのルーツが綴られています。そして第三章「ガチンコの練習」では、彼が新日本プロレスに入門し、1976年5月28日に後楽園ホールでデビューします。佐山は当時18歳、身長172センチ、体重92キロ。対戦相手は北沢幹之でしたが、”善戦空しく”9分44秒で敗れています。このデビュー戦から約1ヵ月後の6月26日、日本武道館でアントニオ猪木がモハメド・アリと「格闘技世界一決定戦」を行っています。佐山は、まさに師である猪木の全盛期にデビューを果たしたのでした。

ところで、本書にはやたらと北九州市小倉が登場します。下関出身の佐山の友人が多く住んでいるからでしょうが、76年11月30日、新日本プロレスは小倉の三萩野体育館で大会を行い、佐山は栗栖正伸を相手に初勝利を収めています。1引き分けを挟んで55連敗中だった佐山にとって、57試合目の初勝利でした。なお、佐山のプロレス入りを実現させた当時の新日本プロレス営業本部長の新間寿氏も小倉で化粧品会社のセールスマンをしていたことが紹介されています。

第四章『格闘技大戦争』では、新日本プロレスの若手レスラーだった佐山が1977年11月14日に行われた『格闘技大戦争』というキックボクシングとマーシャルアーツ(全米プロ空手)の対抗戦に出場した様子が描かれます。同年10月25日には猪木とヘビー級プロボクサーのチャック・ウエップナーとの異種格闘技戦が行われましたが、このとき、猪木は佐山が考案したオープンフィンガーグローブを使用しています。佐山は新しい格闘技を模索していたのです。彼の言葉が以下のように紹介されています。

「真の格闘技とは打撃に始まり、組み、投げ、そして最後は関節技で極まる、ということを色紙に書いて部屋に張っていました。チャック・ウェップナー戦の前ぐらいに、猪木さんに”どうですか、うちで格闘技やりませんか”という話をしました。確か、猪木さんが当時住んでいた代官山のマンションだったかな。当時は総合格闘技という言葉はなく、”こういう格闘技”とか”そういう格闘技”とかいう言い方をしていましたね。すると猪木さんは”新日本プロレスではいずれ格闘技をやる。お前を第一号の選手にする”と言ってくれたんです」

『格闘技大戦争』での日本のキックボクシング対アメリカのマーシャルアーツの対抗戦は日本側の5勝2敗で、人気急上昇中だったベニー・ユキーデは目白ジムの岡尾国光を4回93秒、KO勝利しました。佐山自身はミドル級の強豪選手マーク・コステロに判定で敗れましたが、KO負けではありませんでした。試合後、佐山は猪木に「すいません」と敗戦を詫びましたが、猪木は「何言ってるんだ」と言ってくれたそうです。山本小鉄や藤原喜明も褒めてくれましたが、新日本の先輩レスラーの中には「だらしない」と佐山に直接言う者もいたそうです。キックボクシングの選手で佐山のことを笑った者もいたそうですが、目白ジムの代表だった黒崎健時が怒り始め、「あんなに蹴られても倒れない奴はいないぞ」と言ったとか。

第五章「サミー・リー、イギリスを席巻」では、『格闘技大戦争』の後、佐山がメキシコ修行を経て、イギリスで武者修行をした様子が描かれています。カンフーの達人である「サミー・リー」として活躍し、大変な人気を得ました。

佐山がイギリスに来た80年頃、プロレス人気は下り坂でした。民放テレビ局がプロレス中継を放送していましたが、視聴率は低迷していました。イギリス・マット界の重鎮であるウェイン・ブリッジは以下のように語っています。

「プロレスがブームだった頃、1200万人の視聴者がいると言われていた。サトルが来た頃は、多少落ちて800万程度だった。サトルによって新しい観客が集まった。彼の最初の試合がテレビで流れてから、どこのホールも満員となった。彼の3試合目ぐらいのときに、全盛期と同じ1200万人の視聴者数に戻ったはずだ」

第六章「タイガーマスク誕生」では、佐山がイギリスから帰国後、1981年4月23日の蔵前国技館大会でタイガーマスクとしてデビューする様子が描かれています。相手はダイナマイト・キッドでした。デビュー戦をはじめ、以降の試合も佐山はサミー・リー時代のように抜群のパフォーマンスを見せましたが、新聞やテレビでの扱いはそれほど大きくありませんでした。著者は以下のように述べています。

「新日本プロレスは、猪木や坂口、藤波の他、アンドレ・ザ・ジャイアント、スタン・ハンセンといったスターレスラーが揃っていた。日本のプロレスは力道山以降、ヘビー級中心であり、タイガーマスクのジュニアヘビー級は格落ちとされていた。また、旧来のプロレスファンたちは、タイガーマスクの派手な技を、腕組みをして見ていたということもあったろう。ただ、先入観のない子どもたちは正直だった。漫画の中から飛び出たような動きを見せる、タイガーマスクに声援を送った。タイガーマスクの出現はプロレスのファン層を変えたのだ」

80年代前半の新日本プロレスはまさに全盛期でした。

82年10月8日には、メキシコ帰りの長州力が後楽園ホールで藤波辰巳(当時、現・辰爾)に対して”仲間割れ”を起こします。いわゆる「嚙ませ犬事件」です。生まれ変わった長州と藤波の対戦は、猪木やタイガーマスクと並ぶ、新日本の花形カードになりました。一方、人気絶頂となったタイガーマスクを素人挑戦者と戦わせようという企画が「少年マガジン」で持ち上がり、多くの格闘技のツワモノが応募してきました。身長190センチ、体重95キロの空手マンなど2人など、予想以上に手強そうな連中が集まりましたが、藤原喜明や前田日明がガチンコで撃退しました。まさに当時の新日本プロレスは、あらゆる意味で「最強」だったのです。

第十章「真説・スーパータイガー対前田日明」は、本書の白眉です。新日本プロレスを退団後、佐山は「ザ・タイガー」、さらには「スーパータイガー」と名前を変えて、新興団体UWFのマットに上がります。そこで藤原、前田、高田伸彦(当時、現・延彦)らと激闘を繰り広げます。彼らの闘いは「挌闘プロレス」として熱狂的なファンを生みました。一方で、佐山は「スーパータイガージム」という総合格闘技シューティングのジムをオープンしました。ここには前田、高田、山﨑一夫らも訪れて練習したそうですが、佐山はけっしてシューティングの技を教えなかったそうです。

当時の佐山について、著者は以下のように書いています。

「佐山は会う人会う人に『これからはプロレスのことは忘れてください』と話しかけていた。もうプロレスの話はしないという意思表示だった。これまで敢えて混合していたプロレスと新しい格闘技『シューティング』を区別する時期が来たと判断したのだ。そして自分の中にあったプロレスの匂いを消そうとしていた。リングの上で肌を合わせているレスラーたちは、そうした機微に敏感である。UWFの他のレスラーと佐山との心理的な距離が開いていったことだろう。ただし、彼らも佐山を突き放すことはできなかった。1つは佐山がUWFで最も客を呼べるレスラーだったこと。そして、彼の掲げた格闘技路線が、新日本と全日本という二大団体との差別化になるとレスラーたちも分かっていたからだ。暗闇の先を指し示す言葉を持っていたのは佐山だけだった」

そんなプロレスと訣別した佐山に対する周囲の不満は、1985年9月2日に大阪府高石市の臨海スポーツセンターで行われた前田戦で爆発しました。試合前からリングには暗い不穏な空気が流れており、前田が佐山に対してセメントを仕掛けたなどと言われました。最後は前田が佐山の金的を攻撃したということでノーコンテストの裁定が出ました。著者は述べます。

「この奇妙な試合については多くの見解が出されてきた。

その1つは、空手の師匠である田中正悟が前田を焚きつけたというものだ。UWFの立ち上げの際、前田は看板レスラーとして扱われていた。しかし、彼はレスラーとして未熟で観客を惹きつける力がなかった。そこで後から加入した佐山を中心に動くようになった。田中はそれを快く思っていなかったというのだ。複数の関係者に確認したところ、試合の何日か前に、田中が前田に電話をしたことは間違いない。軽く酒の入っていた田中は前田に佐山から軽んじられないようにきちんと練習しろと発破を掛けたようだ。その言葉を前田がどう受け取ったのかは分からない」

続けて、著者は以下のように書いています。

「前田はUWFでマッチメーカーとして試合を差配していた佐山に対して不満を募らせていた。前田には”大器””超新星”という修辞句がつけられていた。しかし、第1回Aリーグ戦で、前田は4位に沈んでいた。UWFはシューティング――真剣勝負を謳っている。負けが込むと、お前はエースではないのかという声を浴びせられ、彼が苛立っていたことは想像できる。

佐山は前田に負い目があったことを認める。『ぼくは前田を上げたかったんです』と親指を立てた。これはプロレスでは勝利を意味する仕草である。

『躯も大きいし、一番いい選手になる可能性があった。でも藤原(喜明)さんはこう言っていたんです。”前田はまだスターにするのは早いよ。俺たちが引っ張ろう”と。年上である藤原や木戸修は立てなければならない。また、若手の高田伸彦、山﨑一夫に対しても配慮は必要だった。結果として、その皺寄せは前田へ行くことになる』」

第十一章「佐山サトルの”影”」では、UWF離脱直後の佐山の姿が描かれます。85年10月、『ケーフェイ』(ナユタ出版)という佐山サトルの著書が発売されました。モノクロームの佐山の顔写真があしらわれた表紙をめくると、黒い紙に以下のような文字が書かれていました。

「〈ケーフェイ〉とは―プロレス界で使われている隠語である。レスラーたちは、聞かれるとまずい会話に他人が入ってくると”ケーフェイ!”と合図して、話題を変えるのである。ケーフェイは、フェイク(fake)という言葉を裏かえしにしたものといわれる。ちなみに、fakeとは―『サギ師』『インチキ』『ねつ造すること』などの意味がある」

同書はショービジネスとしてのプロレスの正体を暴露した本でした。佐山の著書となっていますが、「ターザン山本」こと山本隆司が語ったことをイラストレーターの更級四郎が原稿に起こしたといいます。更級の友人が版元のナユタ出版の経営者でしたが、経営が苦しくて「何か売れるものを出さなきゃいけない」と相談を受け、更級は「じゃあプロレスで出せばいいじゃん。プロレスだったら佐山が一番いいよ。それで本を作るのだったら山本だろう」と言ったそうです。いずれにせよ、本作りを人任せにしていた佐山は「プロレスの秘密を暴露した張本人」として大きな悪名を背負うことになります。

第十二章「初代シューターたちの苦闘」では、新しい総合格闘技に青春を賭ける若者たちの姿が描かれます。87年3月、修斗協会が発足し、佐山は理事長になります。「斗い(たたかい)」を「修める」という意味で「修斗」と名付けたのです。佐山は新格闘技シューティングを世界へ普及させるため、漢字名を望んでいたのです。

87年5月には「シューティング・セカンドクール」が開催されましたが、この大会では8本のポストに2本のロープが張られた直径12メートルの八角形リングが初めて使用されました。八角形としたのは天皇位を象徴する台座である高御座(たかみくら)を模したからだといいます。

この「セカンドクール」からは、指先の出た「オープンフィンガーグローブ」が使用されました。足を保護するレガースも佐山が試作品を何度も作りながら仕上げていったものでしたが、彼はけっして特許などを取ろうとしませんでした。「いいものはみんなが使えばいい」というわけです。この佐山の寛容さが、後の総合格闘技の発展に大きく寄与したことは間違いないでしょう。

佐山は、人気プロレスラーだったかつての自分を嫌悪していました。それでシューターたちには匿名性求め、地味なシューティングタイツを穿かせ、頭部にはプロテクトマスクを被らせて、選手たちの個性を消しました。

佐山はサードクール以降、マスコミに約1年間の大会取材を禁止しています。静謐な空間で選手を厳しく育てようとしたわけですが、この頃、佐山の思想と逆行する新団体が結成されました。新生UWF、いわゆる第二次UWFです。著者は以下のように述べます。

「この頃、修斗の他、キックボクシング、フルコンタクト空手、サンボ、シュートボクシング、テコンドーなどの格闘技が勢いを得ていた。前田は『プロフェッショナル・レスリング』と名乗り、こうした格闘技との境を曖昧にした。かつてのアントニオ猪木と同じやり方だった。プロレスとボクシングなどの格闘技の”皮膜”を自らが行き来することで、猪木は価値を高めた。彼の体躯から発散されていた凄み、色気が、彼に説得力を与えた。1943年生まれの猪木はすでに40歳を超えており、かつての迫力はなかった。前田は猪木に代わって、プロレスと格闘技の隙間を利用したのだ。新日本、全日本のプロレスを物足りなく感じていた人間たちは、自分たちの理想を具現化する男が現れたと熱狂していた」

1988年、佐山はシューティングマスクなどの防具の改良を進めました。また、1年間でプリ・シューティング大会を4回開催し、修斗の競技規則を煮詰めていきました。著者は以下のように述べています。

「国技として認められる展覧試合が行われる、あるいはオリンピック競技として採用されることを佐山は目指していた。そのためには過度な暴力性があってはならない。規則でその線引きをする必要があった。

相手の体躯を捕らえて投げる。その投げが柔道の『一本』に近ければ、第1回大会ではグラウンドポジションでの攻防が最大30秒間認められた。『有効』や『効果』であればその時間は短くなる。第2回大会では『一本』によるグラウンドポジションの攻防が25秒に短縮された。第3回大会では、3部門でのポイント制が導入された。『投げ』は最大8ポイントの加点制、『打撃』と『関節技』は各ラウンド10ポイントからの減点方式。ポイントの点数はレフェリーが判断し、試合終了後に集計する。非常に複雑である」

第二次UWFの人気について、佐山はミニコミ誌のインタビューで、「UWFは、真剣勝負とか格闘技とか、そういう言葉を使っちゃ、いけないよね。UWFは格闘技のニオイの少しするプロレスですよ、とか、そういう言い方をしなくっちゃね。普通のファンには分からないようにやっても、ボクらが見れば、すぐに分かりますからね。どんなにうまくゴマカシたつもりでもね」などと語っています。著者は以下のように述べます。

「言葉の端々から佐山のUWFに対する苛立ちが立ち上ってくる。

鍛え上げられた躯と関節技の技術を持ったレスラーによるものであれば、という前提はあるが、佐山はプロレスを否定していない。ただ、本物の格闘技とは区別しなければならない。彼の本意はなかなか伝わらなかった。華々しいスポットライトを浴びるUWFと、穴の空いたジムで練習する修斗は対照的でした。UWFはかつて佐山が作り上げた『新しいプロレス』だった。数が限られた上に華のないレスラーたちでいかに、新日本や全日本プロレスと対抗するか。そのために作り出した幻影が、血肉を得て巨大な怪物となっていった」

佐山がスーパータイガージムを始めてから7年目の1993年から、格闘技の世界で大きな地殻変動がありました。著者は以下のように述べます。

「1993年はさまざまな格闘技、プロレス団体が競うようにして世の中にせり出した年だった。その中心となったのは4月に始まった『K-1グランプリ』である。K-1を主催したのは、フジテレビだった。フジテレビは部署横断の組織、各郎義委員会を立ち上げ、大会宣伝のため選手たちを自局の番組に出演させた。地上波テレビの力により、アンディ・フグ、アーネスト・ホースト、そして佐竹らの格闘技に興味のない人間にまで顔と名前を知られることになった。

また第二次UWFは、前田日明のリングスと高田延彦のUWFインターナショナル、藤原喜明の藤原組に分裂、各団体とも異種格闘技戦を組み、格闘技とプロレスの狭間を狙っていた。93年9月には船木誠勝たちのパンクラスが旗揚げ戦を行っている。その他、キックボクシングには立嶋篤史という人気選手が生まれていた。そんな中、修斗は取り残されていた。修斗が孤立していた理由の1つは、他団体との交流を拒んでいたことだ。佐山は『そんな(他団体の選手と対戦できる)実力じゃなかったんですよ』と説明する」

ちなみに、91年9月に「佐山道場」として修斗の合宿にテレビ取材が入りました。そのとき、佐山は不甲斐ない選手の頬を平手打ちし、竹刀で叩きましたが、これは意図的なもので、「うちはこれだけ厳しい練習をやっているんだと外に見せるためでした。そうすれば他の団体から挑戦を仕掛けられることはないでしょう」と語り、他団体への威嚇だったことを認めています。

その縛りを解いたのが、93年9月に後楽園ホールで開催された「シューティング・オープントーナメント」でした。この大会が翌年、化学反応を起こし、佐山と修斗を巡る状況を一変させます。その触媒となったのが、93年11月にアメリカのコロラド州デンバーで開催された「ジ・アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ」という格闘技大会でした。そう、第1回UFCです。

UFCは「何でもあり」のバーリ・トゥード・ルールで行われました。目つぶし、噛みつき以外は何をしうてもいいのです。「オクタゴン」と名付けられた金網の試合場は、佐山が当初導入したリングと同じ八角形でした。著者は古代ギリシャ時代の「パンクラチオン」に言及しつつ、以下のように述べます。

「闘うことは人間の本能である。ボクシングや柔道、空手という世界中に伝播した競技の他、有名無名の格闘技が各地に存在する。それらの競技が統一されるとすれば、この古代オリンピックのパンクラチオンに近いルールに収斂するだろう、と佐山は見ていた。アメリカはスポーツの商業化に長けている。その地で始まったUFCがバーリ・トゥードのルールを採用した以上、世界中の格闘技はこの流れに乗るはずだ。ならば修斗は対応しなければならない」

第1回と第2回のUFCを制したグレイシー柔術のホイス・グレイシーは「グレイシー家には自分よりも10倍強い兄がいる」と語りました。ホイスよりも10倍強い兄――ヒクソン・グレイシーを佐山は日本に初めて招聘します。ヒクソンのために「バーリ・トゥード・ジャパン・オープン」を開催したのです。

95年に開催された第2回大会では、決勝でヒクソンと修斗の中井祐樹が闘いました。1回戦でジェラルド・ゴルドーの反則によって目を負傷(後に失明)した中井は果敢にヒクソンに挑みますが、敗れました。第十四章「ヒクソン・グレイシーと中井祐樹」で、著者は以下のように述べています。

「格闘技―特に寝技系は他のスポーツ競技と違った特徴がある。持って生まれた身体的能力に大きく左右される短距離走はもちろん、野球、サッカーといった競技では、遅くとも10代半ばになると明らかな才能の差が現れる。才能を本人、指導者が見逃しているという例外を除けば、その差は努力や鍛錬によって埋まることはほとんどない。

一方、寝技系の格闘技は、正しい練習を積み重ねれば技術が身につく。筋力も適切なトレーニングによって増える。他人に負けたくないという闘争心、あるいは自分を追い込み、地道な日常を継続する精神力が必要なのだ」

ヒクソンの日本初登場となる「バーリ・トゥード94ジャパン・オープン」が94年7月29日に開催される約3ヵ月前の5月1日、佐山は新日本プロレスが福岡ドームで開催した「レスリングどんたく」に突如参戦しました。当時新日本プロレスの取締役だった永島勝司に要請され、10年ぶりの新日本登場となったのです。4年ぶりの試合となる獣神サンダー・ライガーとのエキシビションマッチを行いました。わたしも観戦していたのですが、試合中の佐山は笑顔を浮かべていました。これは試合がエキシビションのため「適当にやろう」と思ったからだといいます。その後、修斗の試合会場でライガー戦のことを「新日本で試合を、いや、芝居をしてきました」と発言し、プロレスファンを怒らせています。

しかし、それほど佐山が大事にしていた修斗と訣別する日がやってきました。その理由は本書に詳しく書かれていますが、ここでは触れません。収入源を絶たれた佐山は、かつて自分が切り捨てたプロレスの世界に戻るしか生きる道はありませんでした。著者は以下のように述べています。

「95年12月30日、大阪城ホールのアントニオ猪木主催興行に佐山は初代タイガーマスクよして出場、小林邦昭と対戦している。この試合で佐山はマスクを被り、往年のプロレス技を披露、タイガーマスクの『再デビュー』と報じられている。

翌96年6月30日、横浜アリーナでの力道山追悼興行に出場、四代目タイガーマスクと”師弟”対決を行った。大宮スケートセンタージムの所属選手であった四代目タイガーマスクは95年7月に佐山の口利きでデビューしていた。この試合で佐山はマスク、コスチュームを新調し、本格復帰の意思を表明。リングネームとして『初代タイガーマスク』を使用することになった」

エピローグ「”孤高の虎”」の冒頭を、著者は以下のように書き出しています。

「修斗から離れた佐山に声を掛けたのは、アントニオ猪木だった。猪木は佐山に2つの価値を見ていた。1つはプロレスラーとしての突出した才能。もう1つは修斗の創設者という総合格闘技の経歴である。一方、約1億円の負債を背負っていた佐山は、経済的な理由から猪木の誘いに乗ることにした」

97年4月12日、佐山は新たなマスクマン「タイガーキング」として猪木と初対戦しました。その日、1人も大物格闘家が同じリングでデビューを果たします。バルセロナ五輪の柔道銀メダリストである小川直也です。小川は猪木の誘いでプロレス入りし、橋本真也とデビュー戦を行いましたが、いきなり勝利を収めています。

小川は猪木が主宰する「世界格闘技連盟(UFO)」の所属選手となり、猪木・佐山・小川の格闘技トリオの姿がマスコミを賑わせました。99年1月4日、東京ドームで新日本とUFOの対抗戦が行われました。メインカードは橋本対小川で、3回目の対戦でした。著者は以下のように述べています。

「佐山はこの試合について猪木からこう聞かされていたという。

いわゆるプロレスの手法では小川の良さが出ない。試合前に橋本側と話はせず”なあなあ”でいく。問題が起これば自分が出ていき収める、と。

ゴングが鳴ると同時に、小川はパンチを繰り出し、橋本の顔を狙った。馬乗りになって顔面を狙い、後頭部を蹴り上げる―。小川は相手の躯を傷つけてはならないというプロレスの不文律を故意的に破っていた。試合はノーコンテストとなった。マイクを握った小川は『もう終わりか? 冗談言うな。新日ファンのみなさん、目を覚まして下さい』と目を剥いた」

マジギレした新日のレスラーたちがリングになだれ込み、最後は新日プロの現場監督である長州力まで走り込んできました。しかし、UFOの総大将である猪木はマンガのキャラクターのお面を被ったままリングに上がることなく、会場を後にしました。残された佐山は小川と長州の間に割って入りました。後に、当時を振り返った佐山は著者に対して、「もう、びっくりですよ。こちらが全面的に悪い。ただ、責任者として闘わなきゃいけない。しばらくぼくが仕掛けたのだと(新日本内で)言われていましたね。悪役ですよ」と語ったそうです。

話題となった『真説・長州力 1951-2015』も書いた著者は、長州にこの試合について訊ねたそうです。すると、長州は「あれはさ、みんなで想像した方が楽しい」と口を濁したそうです。そしてぽつりと「俺としては(次の興行の)材料にしなきゃいけない立場だった」と言ったとか。著者は「つまり、この2人の因縁を使えば、大きな興行が打てる。本物の喧嘩とプロレスという”虚実”を出し入れすることに頭を切り換えていたのだ。その意味で長州は本物のマッチメーカーだった。一方、佐山は魑魅魍魎としたプロレスの世界を泳いでいくには、真っ直ぐで純粋すぎた」と述べるのでした。

この年の4月28日、佐山はUFOを正式に離れています。

そして同年5月には、佐山は「掣圏道」を立ち上げました。これはアマチュア向け、道着着用の護身術でしたが、道着なし、ボクシンググローブ着用のプロ格闘技「アルティメット・ボクシング」の大会も開催しています。

現在、掣圏道は「掣圏新陰流」と名称変更しています。その意味について、佐山は著書『「リアル不動心」メンタルトレーニング』で述べています。

「『圏』とは、ひと言で説明すれば『周囲の圧力と自己との心の間合い』を指します。つまり、掣圏道とは『間合いを心で掣する武道』ということになります。そこには『意識』と『無意識』という、さまざまなレベルの生理的な反応があります。そこに、森羅万象の真実を表す『真』、人の無意識の働きを意味する『陰』を加え、『掣圏新陰流』が生まれたのです」

このような佐山について、著者は以下のように述べます。

「佐山の考えは一貫している。ただ、そうは見られないことがあるのは、これまでも何度か触れたように、彼が強く拘る部分以外は、優柔不断であり、人任せにしてきたからだ。その状況を分かっているのだろう、『いつか、本当のことを分かってもらえればいいんですよ』と佐山は何度か口にしたことがあった」

2016年、佐山は日本武道の原点である「須麻比」の復興により、日本精神文化の原点回帰を目指して、一般社団法人日本須麻比協会会長に就任しました。修斗、掣圏道、掣圏新陰流、そして須麻比・・・・・・。どれだけ新しいものを作れば気が済むのかという感じですが、著者の「佐山さんって、新しいものを作るときは夢中になる。しかし、完成すると壊したくなる。普通は出来上がったものを大切にして、それを維持することを考える。ところが佐山さんはそうしたところが一切ない。壊す、あるいは捨て去ることを畏れない」という発言に対して、佐山は「それはよく言われます。立ち止まったらどうかって。でも新しいもの、良いと思われるものを思いついたら、しょうがないでしょう。突き詰めたくなっちゃう」と微笑み、「ぼくは研究者と言うか職人なんでしょう。武道には、いかに人間を作るか、強さとは何かという問いが含まれているんです。それを考えているうちに、武士の精神性に興味を持ち、日本の歴史、さらに世界史を深く調べていくようになりました」と語ったそうです。

佐山はまた、「今も毎日研究しているんです。永遠にそれを続けていくんでしょうね」とつぶやいたそうです。そして、「優れた武道をこれから作ることができる、そう考えているんですね?」という著者の問いに対して、「もちろん」と深く頷いたそうです。著者は、「その顔を見て、この男がこれまで自分の言動を弁明しなかった理由が分かった。60歳になった今も、過去はピンで留められた蝶が収められている標本箱のようなもので、未来にしか興味がないのだ」と書いています。

わたしは、本書を読んで、この読書館でも紹介した『江副浩正』を連想しました。同書はリクルートの創業者である江副浩正の評伝ですが、彼は破壊の衝動を秘めた起業家であったと思います。江副浩正が持っていた「創造と破壊」のエートスを佐山サトルにも感じてしまいます。そうなると、リクルートと修斗が重なり、本書が起業について書かれたビジネス書のように思えてきます。経営学者のピーター・ドラッカーには、この読書館でも紹介した『イノベーションと起業家精神』で紹介した名著がありますが、講道館や極真会館や新日本プロレスやUWFについて書かれた書籍と同様に、本書にも「イノベーション」と「起業」についての本という側面があると思います。

本書の「あとがき」で、著者は以下のように述べるのでした。

「残念ながら、現在も修斗と佐山さんの関係は切れている。そのため、修斗の現役選手たちは、佐山さんとの関係を意識することはない。ただ、修斗に限らず、総合格闘技に携わっている人間は、何らかの形で佐山さんが作り上げたものの恩恵を受けているはずだ。修斗のジムに所属した、あるいはアマチュア時代に修斗の大会に参加した、中居祐樹さんが広めたブラジリアン柔術の技術を学んだ―これらは佐山さんがいなければ存在しなかった、あるいは全く違った形になったろう」

「TeLePAL」1986年5月24日号

「TeLePAL」1986年5月24日号

わたしは、かつて「狂」のつくほどのプロレス&格闘技マニアで、今はなきSONYのベータマックスでガンガン録画しまくっていました。大学の4年生ぐらいのときに、テレビ情報誌「TeLePAL」(小学館)に稀代の格闘技ビデオ・コレクターとして紹介されたことがあります。そのとき、わたしは愛用の虎の仮面を被って写真撮影してもらいました。当時はチョビ髭を生やしていたので、まるでブラック・タイガーみたいになりましたが(笑)。このタイガーマスク写真には、わが家族や友人たちも衝撃を受けたようです(苦笑)。

その頃、小倉の松柏園ホテルで実際の佐山サトル氏にもお会いしました。すでに第1次UWFも崩壊し、自ら新しい格闘技である「修斗」の確立に奔走されていた頃で、ちょうど新日鉄の「起業祭」での講演のために北九州に来られており、松柏園に宿泊されていたのでした。

松柏園の貴賓室でお会いした佐山氏は、タイガーマスクそのままの人なつっこい笑顔でした。その場には父も居合わせたのですが、わたしは柔道家である父に「この方は、現代の嘉納治五郎のような方ですよ」と紹介しました。佐山さんは「いえいえ」と恐縮しつつも、嬉しそうだったのを記憶しています。チェックアウトしてホテルを出られるときに、佐山さんはニコニコ顔で「松柏園の朝ごはん、すごく美味しかったです!」と言われ、わたしと握手をして下さいました。

佐山さん、憶えておられますか? 今度、下関に帰省された際には小倉にもお立ち寄り下さい。松柏園で美味しいものを御馳走させていただきますので、ぜひ、「須麻比」のお話をお聞かせいただきたいと思います。