- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2018.08.18

『出会いなおし』森絵都著(文藝春秋)を読みました。

わたしは、定期的に小説を読むように心がけているのですが、久々に読んだ短編集でした。非常に新鮮で、心が洗われる思いがしました。著者は1968年東京都生まれ。早稲田大学卒業。90年『リズム』で第31回講談社児童文学新人賞を受賞しデビュー。同作品で第2回椋鳩十児童文学賞を受賞。95年『宇宙のみなしご』で第33回野間児童文芸新人賞と第42回産経児童出版文化賞ニッポン放送賞を、98年『つきのふね』で第36回野間児童文芸賞を、99年『カラフル』で第46回産経児童出版文化賞を、2003年『DIVE!!』で第52回小学館児童出版文化賞を受賞するなど、児童文学の世界で高く評価されたのち、06年『風に舞いあがるビニールシート』で第135回直木賞を受賞しています。

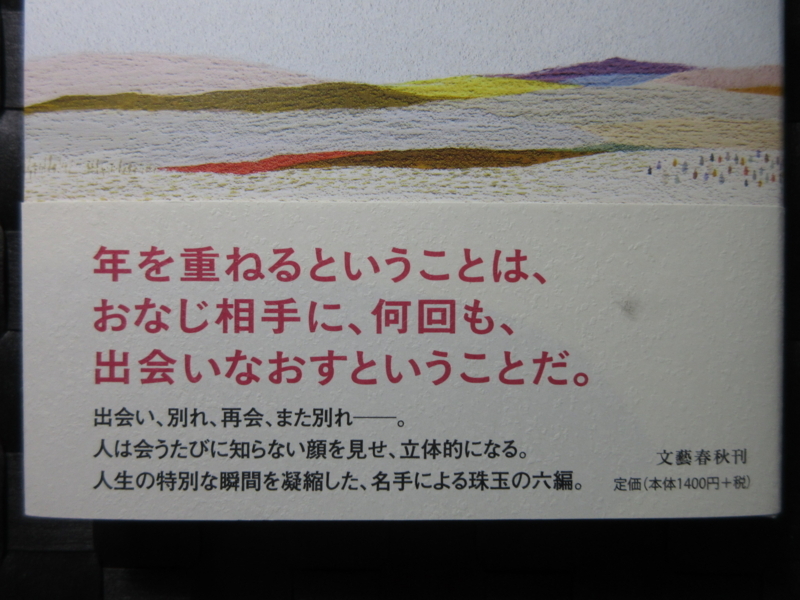

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には多くの気球が空に昇っているイラストが描かれ、帯には「年を重ねるということは、おなじ相手に、何回も、出会いなおすということだ。出会い、別れ、再会、また別れ―。人は会うたびに知らない顔を見せ、立体的になる。人生の特別な瞬間を凝縮した、名手による珠玉の六編」と書かれています。

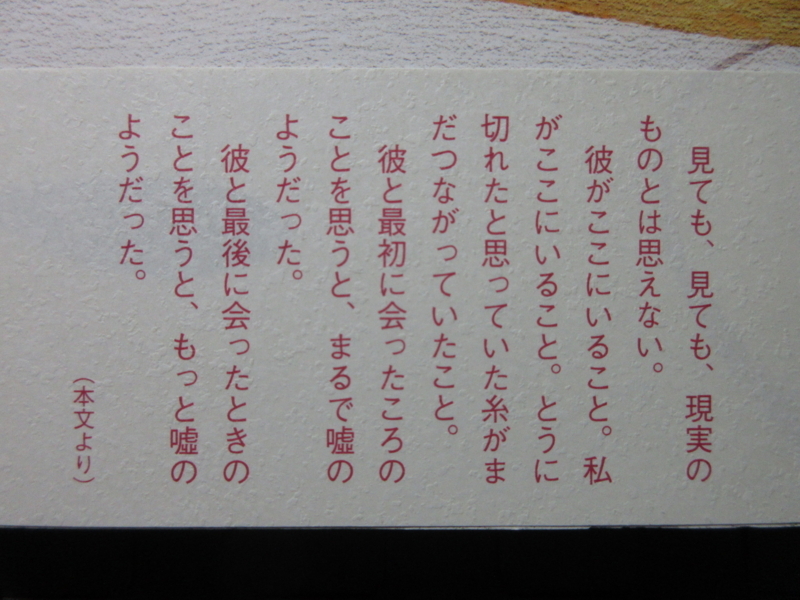

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、以下のように書かれています。

「見ても、見ても、現実のものとは思えない。彼がここにいること。私がここにいること。とうに切れたと思っていた糸がまだつながっていたこと。彼と最初に会ったころのことを思うと、まるで嘘のようだった。彼と最後に会ったときのことを思うと、もっと嘘のようだった。(本文より)」

本書には、以下の6つの短編小説が収められています。

「出会いなおし」

「カブとセロリと塩昆布サラダ」

「ママ」

「むすびめ」

「テールライト」

「青空」

表題作である「出会いなおし」は、ちょっと意表を衝かれました。

わたしは、これまで「出会い直し」という言葉をよく日常的に聞いていたのですが、それは、生者-生者の関係性と、生者-死者との関係性とはまったく違ってくるという意味においてです。たとえば、生きている間は仲が悪かった親子などでも、親が亡くなってからは、子には親への感謝の念しか残らないといった話です。要するに、同じ人であっても、亡くなってからはまったく違った存在として出会い直しができるというのです。

しかし、本書の「出会いなおし」という短編小説はまったく違った内容でした。イラストレーターである主人公の女性と、編集者である男性との関係の変化を描いた物語です。関係といっても、男女関係ではありません。そうではなく、仕事を通しての1人の人間の生き様が変わるというストーリーです。この短編小説を読んで、わたしはある編集者のことを連想しました。当ブログの読者にはお馴染みの「出版寅さん」こと内海準二さんです。

わたしは、大学卒業後、東京の赤坂見附に本社のある東急エージェンシーに勤めていました。内海さんは、その東急エージェンシー時代の先輩です。当時は出版事業部に所属されており、わたしの処女作『ハートフルに遊ぶ』をはじめ、多くの本を編集してくれました。「一条真也」というペンネームも内海さんと相談して最終的に決めました。

わたしが東京から九州に居を移したこともあって連絡が絶えていましたが、ふと内海さんを思い出し、じつに10年ぶりに電話をしてみました。すると、その日が偶然にも内海さんの東急エージェンシー退職の日だったのです。内海さんは、フリー編集者として独立することになっていたのです。本当に縁というのは摩訶不思議ですが、その電話がきっかけで数日後に東京で再会し、それから数十冊の著書を世に問うことになったのでした。内海さんとは、まさに「出会いなおし」をしたと思っています。

また、わたしのブログ記事「小倉高校同窓会」で紹介したように、8月11日には多くの高校の同級生と再会しました。同窓会での再会というのは、まさに「出会いなおし」であると思います。具体的には書きませんが、高校時代はウマが合わなかったり、喧嘩さえしたような相手と久々に会って意気投合し、今では仕事のパートナーになってもらったということも多々あります。思うに、すべての人との出会いは「縁」によるものであり、長い時間を経て、その「縁」が地下のマグマのように噴出することがあります。すべての出会いは、「出会いなおし」となる可能性があるのです。

「出会いなおし」以外にも、本書には心に沁みる短編小説が収録されています。日常生活における主婦のささやかな戦いを描いた「カブとセロリの塩昆布サラダ」や、当時どうしても聞けなかった15年前に起きた30人31脚をめぐる真相が明らかになる「むすびめ」も良かったですが、「ママ」というファンタジーのような作品に登場する言葉が心に残りました。

「幻のような「ママ」が悲嘆に暮れる主人公に語りかけます。

「ねえ、わかるかしら、かなしみには、ざっくりわけて、ふたつのタイプがあるのよ。ひとつは、重たいものが心にすみついて、はなれないタイプ。もうひとつは、心からすべてをとりあげられて、からっぽにされてしまうタイプ。重たいかなしみには、じきに、なれることもできますわ。時間をかければ、その重さにたえられるくらい、わたしたちは頑丈になれるかもしれない。やっかいなのは、からっぽのほうよ。こっちのかなしみは、ほんとうに、わたしたちをむしばむの。こじらせると、よくないことになる。とてもよくないことに」

また、主人公に対して行った「ママ」の行為が書かれています。

「ややもすれば陰へ傾く心に陽を注ぐように、ママは毎朝、高らかな鼻歌とともに部屋のカーテンを開き、あなたに朝日を拝ませた。『たくさん風をあびなさい』『夜は天窓をあけて眠りなさい』『はちみつを食べなさい』。どれも子どものころから言われてきたことだ。『体がすこしらくになったら、本をお読みなさい。問題の多くは、自分だけの問題にとらわれすぎることから生まれるものよ。ろくでもないことは、いくら考えたって、ろくでもないままだわ。本を読めば読んだだけ、あなたはあなたから解放される』」

わたしは上智大学グリーフケア研究所の客員教授を務めていますが、この「ママ」の言葉は、まさにグリーフケアの核心であると思いました。もともと読書という行為そのものにグリーフケアの機能があります。

たとえば、わが子を失う悲しみについて、この読書館でも紹介した『人生論としての読書論』で、著者である教育思想家の森信三は「地上における最大最深の悲痛事と言ってよいであろう」と述べています。じつは、彼自身も愛する子供を失った経験があるのですが、その深い悲しみの底から読書によって立ち直ったそうです。

本を読めば、この地上には、わが子に先立たれた親がいかに多いかを知る。自分が一人の子供を亡くしたのであれば、世間には何人もの子供を失った人がいることも知る。これまでは自分こそこの世における最大の悲劇の主人公だと考えていても、読書によってそれが誤りであったことを悟る。

長い人類の歴史の中で死ななかった人間はいません。愛する人を亡くした人間も無数に存在します。その歴然とした事実を教えてくれる本というものがあるのです。それは宗教書かもしれませんし、童話かもしれません。いずれにせよ、その本を読めば、「おそれ」も「悲しみ」も消えてゆくでしょう。拙著『死が怖くなくなる読書』(現代書林)では、そんな本をたくさん紹介しました。御一読下されば幸いです。