- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1593 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『木村政彦外伝』 増田俊成著(イースト・プレス)

2018.09.04

『木村政彦外伝』増田俊成著(イースト・プレス)を読みました。

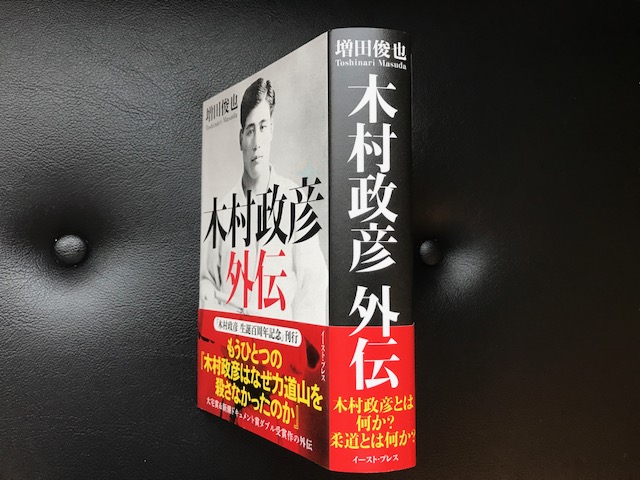

この読書館でも紹介した不世出の柔道家の人生を描いた大河ノンフィクション『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』の外伝で、待望の出版です。『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』は上下2段組で700ページもある大冊でしたが、一気に1日で読了しました。本書も上下2段組で720ページあるのですが、先月18日発売という、わたしの最も多忙な時期に発売されました。8月20日に上京して、浜松町の書店で本書を求めたのですが、それから5日間というもの、読書の時間など取れない地獄のハード・スケジュールが待っていました。持ち歩くにしても厚くて重い……ああ、恨めしい! 盆の前に発売してくれれば、お盆休みにゆっくり読めたのに!

外伝も720ページのボリューム!

外伝も720ページのボリューム!

著者は1965年生まれの小説家です。北海道大学中退。北大柔道部で高専柔道の流れを汲む寝技中心の七帝柔道を経験。四年生の最後の試合を終えて部を引退後、新聞記者に。2006年、『シャトゥーン ヒグマの森』で第5回「このミステリーがすごい!」大賞優秀賞を受賞。12年、『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』で第43回大宅壮一ノンフィクション賞、第11回新潮ドキュメント賞をダブル受賞。17年『北海タイムス物語』で第2回北海道ゆかりの本大賞を受賞しています。

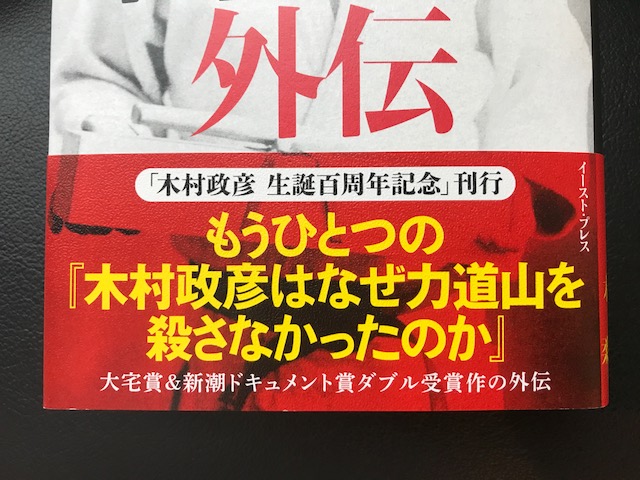

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、柔道着を着た若き日の木村政彦の雄姿の写真が使われています。また帯には、「『木村政彦 生誕百周年記念』刊行」「もうひとつの『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』」「大宅賞&新潮ドキュメント賞ダブル受賞作の外伝」と書かれています。 帯の背には「木村政彦とは何か?」「柔道とは何か?」とあります。

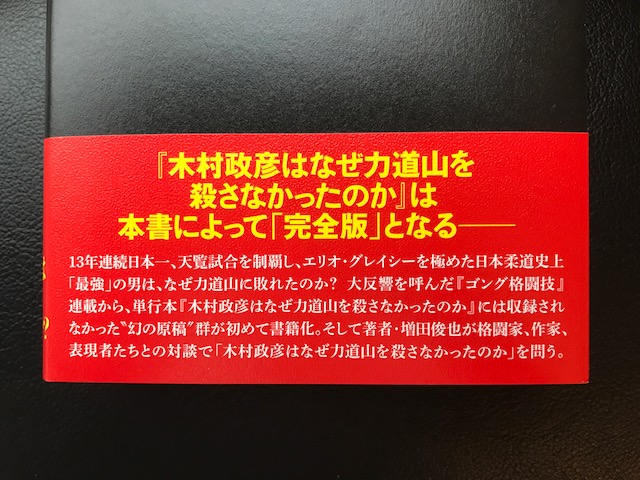

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には「『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』は本書によって『完全版』となる―13年連続日本一、天覧試合を制覇し、エリオ・グレイシーを極めた日本柔道史上『最強』の男は、なぜ力道山に敗れたのか? 大反響を呼んだ『ゴング格闘技』連載から、単行本『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』には収録されなかった”幻の原稿”群が初めて書籍化。そして著者・増田俊也が格闘家、作家、表現者たちとの対談で『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』を問う」と書かれています。

さらにカバー前そでには、以下のように書かれています。

「ほんとうの実戦では、突く、蹴る、それから投げるものである。これは私が世界各国をまわり、他流試合をした結果はっきりわかった。だから、講道館柔道にとらわれることなく、実戦に役立つ技をとりいれることも大いに必要ではないかと考えるのである。―木村政彦の言葉。『鬼の柔道』より」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

プロローグ「遥かなる」

第1章 史上「最強」は誰だ?

第2章 証言・木村政彦と力道山の時代

第3章 柔道とは何か?

第4章 木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか

第5章 男の星座たちに捧ぐ

【完全収録】 2008-2011『ゴング格闘技』連載

「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」全写真&キャプション

「あとがき」

プロローグで、著者は以下のように書いています。 「この本は、かつてプロレスという巨大ビジネスの化物によって潰されたリアルファイターたちの魂を背負い、世間に対して筆による真剣勝負を挑み、それに勝つのではなく、やがて味方につけてしまった『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』のメイキングオブである。ベストセラーが出ると同時に副読本が出されることがあるが、これはそういった類いの本ではなく、後世に残すために編まれた『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』の完全コンプリートだ」

プロローグの最後には、「分厚くて内容の濃いこの本を3日や4日で読み切ることはできない。読者は毎夜この書を持ってベッドに潜りこみ、しかし、1時間2時間するうちに昼の仕事に疲れ果てて眠ってしまうだろう。胸にこの書を開いて抱いたまま―。その夜あなたは必ず夢を見る。遥かなる過去の夢を」と書かれていますが、わたしは本書を1日で読みました。どうも、すみません。

第1章「史上『最強』は誰だ?」では、柔道史上の四大強豪として、著者は木村政彦、アントン・ヘーシンク、ウイレム・ルスカ、そして山下泰裕の名前を挙げます。そして、ヘーシンクとルスカは木村にかなわないが、山下だけは実際に戦ってみないとわからないとした上で、次のように述べます。 「木村政彦と山下泰裕には、大きな共通点が2つある。 1つはもちろん火の国熊本出身であること。そしてもう1つは、絶対的な師を持っていたことである。木村にとっての牛島辰熊にあたるのが、山下にとっての佐藤宣践(1974年全日本選手権優勝、1973年ローザンヌ世界選手権軽重量級優勝)であった」

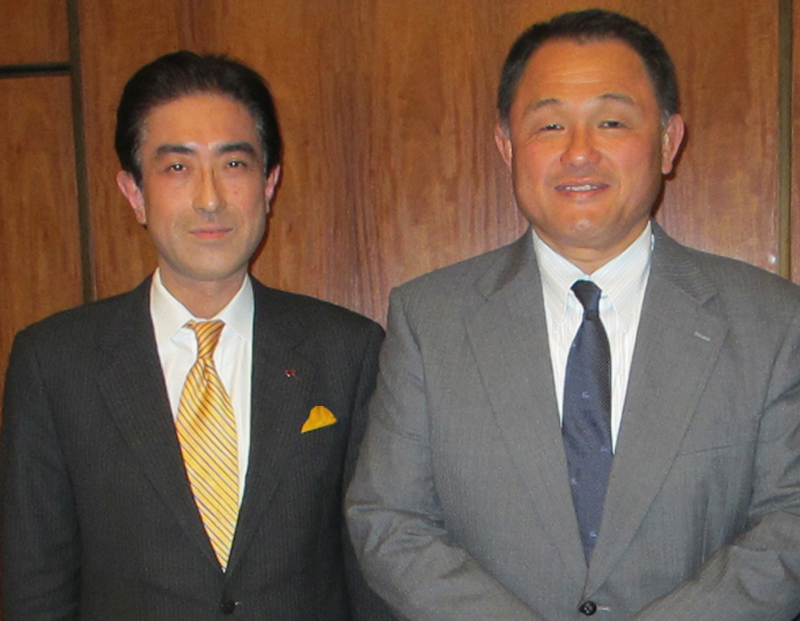

柔道家の山下泰裕氏と

柔道家の山下泰裕氏と

山下泰裕氏といえば、なんといっても「史上最強の柔道家」として知られます。1984年のロサンゼルス五輪で無差別級の金メダルに輝いたのみならず、引退から逆算して203連勝、また外国人選手には生涯無敗という大記録を打ち立てました。85年に引退されましたが、偉大な業績に対して国民栄誉賞も受賞されています。とにかく当時、27歳で国民栄誉賞を受賞したという事実は、あまりにも偉大であると言えるでしょう。

『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』の書評にも書きましたが、わたしは柔道こそ最強の格闘技であると信じています。ですから、最強の柔道家である山下泰裕氏こそは最強の格闘家であったと本気で思います。「世界最強の男」と呼ばれたヒョードルも、あるいはヒクソン・グレイシーも、全盛期の山下氏の前では数分と立っていられなかったでしょう。 わたしと会ったときも、山下氏は「ルスカが猪木さんにプロレス・スタイルで敗れたとき、柔道の名誉挽回のために猪木さんと闘おうと本気で考えていました」と真剣な顔で語ってくれました。その後、山下氏は新日本プロレスにスカウトされる騒ぎとなりますが、猪木・山下戦、ぜひ見たかったですね! もちろん、木村・山下戦も!

著者は「木村政彦vs山下泰裕、もし戦わば<立技篇>」「木村政彦vs山下泰裕、もし戦わば<寝技篇>」として、両雄の比較論を詳細に展開します。

第2章「証言・木村政彦と力道山の時代」の冒頭には「ヒクソン・グレイシー×増田俊也『木村政彦は切腹すべきだったのか』」という興味深い対談が置かれています。そこで著者は、最強の柔道家として知られた木村政彦が力道山とプロレスの試合を行い、力道山のブック破りで惨敗を喫したことに言及し、「木村政彦の心情についてどう思うか?」とヒクソンに問いかけます。ヒクソンは次のように答えました。

「彼はべつに負けたこと自体を悔しくてどうのこうのではないと私は思います。私が思うに、キムラが何を一番悔しかったかというと、そういうフェイクのなかで裏切られてこういう結果になったことだと思います。リアルファイトの試合だったらそんなに悔しくなかったはず。そういうことだと思います。本当のチャンピオンというのは、負けていちいち落ち込むよりも、また頑張ってまた勝とういうことになると思う。この試合は100%の実力を出せたような状況ではない。要は裏切られてこうなった。だから、負けたことによりも自分自身を許せないと思いますね。自分をこういうことにさらさせたということが」

かつて、ヒクソンの父であるエリオ・グレイシーは木村政彦にリアルファイトで敗れました。その木村政彦はプロレスというフェイクの舞台で力道山にリアルファイトを仕掛けられ、敗れました。けっしてフェイクの舞台に上がることがなかったヒクソンは次のように述べます。

「ロッカールームを出て試合会場に向かって歩いているときには、もう選手というのは本当に死ぬか勝つかということを考えて出なければいけない。キムラは、かつて(柔道の現役時代)はそんな考え方で出ていたと思うが、それとはまた全然異なる世界に行ったから、相手が本気できたときに本気で返すという考え方がすぐに出てこなかったのだと思う。戦争に行って、相手が偽物の刀と偽物の銃弾を使ってくるということを、信じちゃいけない」

ヒクソンとの対談に関連して、著者は柔術のルーツについて、以下のように興味深いことを述べています。

「嘉納治五郎は最後まで『古流柔術、柔道は日本古来の武道であって外国の影響を受けたものではない』と言い続けたが、そんなことはありえない。晩年が軍事国家へと邁進した時代だったためそう言ったのであろう(昭和13年没) 古流柔術は中国大陸の格闘技の影響を大きく受けている。だからその古流柔術を受け継ぐかたちでできた講道館柔道ももちろん中国の影響を受けている。 その中国武術を持ち込んだうちの1人が、明の末期、30代で日本に渡り、1627年に尾張藩主徳川義直に拝謁し、以後尾張に居を定めた陳元贇(ちんげんぴん)だ」

わたしもその名を初めて知りましたが、陳元贇が日本の格闘技界に持ち込んだのは技術だけではなかったとして、著者は以下のように述べます。

「かつてあった日本古来の武芸・相撲などの格闘技術に老荘の思想を付与したのだ。その思想性こそが、『柔』という一文字に現れている。 老子は柔らかくて弱いものを堅くて強いものより上だとした。勝つことを第一義としない。むしろ負けないことこそを説いた。柔らかに生きることこそが最も大切なことだと。まさにグレイシー柔術の思想は、この老荘の思想をそのまま継いでいる。そしてそれはヒクソンのなかにも脈々と息づいていて、今回出した著書で彼が私たちに伝えたかったのもそれひとつだと言ってもいい」

著者は、古流柔術、講道館柔道、ブラジリアン柔術は技術論以前に、同じ源をもつひとつの「思想」であると喝破します。そして、「技術体系が打撃中心であるとか投打中心であるとか寝技中心であるとか、そういった流派別の違いはあるが、思想性でまったく同じものなのだ。いや、私は空手や現代のMMAまですべてその貫くところは同じだと思っている。なぜならばその原点はすべて陳元贇の伝えた柔に嘉納治五郎が乱取り(スパーリング)中心の稽古という偉大なる”発明”を加えて、世界中に柔道家たちが散らばる格闘技史におけるビッグバンが起きた結果、できたものだからだ」と述べるのでした。

続く「ミスター高橋×増田俊也『プロレス側から見た力道山vs木村政彦』」も非常に興味深い対談でした。新日本プロレスのレフェリーだったミスター高橋氏は、プロレスの秘密を暴露した書『流血の魔術 最強の演技―すべてのプロレスはショーである』の著者として知られます。 「昭和の巌流島決戦」と呼ばれた力道山vs木村政彦戦について、高橋氏は次のように鋭い指摘をしています。

「レフェリーがハロルド登喜さんじゃなくてもう少ししっかりした、しっかりしたという言い方は自分でもって自負しているようでおかしいんですけども、もし俺がやっていたら、木村先生が倒された時点でもってストップは絶対かけないよなと思って。力道山のほうを冷静にさせて、木村先生の意識が回復するのを待って、もう一度試合を続行させただろうなと思います」

高橋氏は、ハロルド登喜には常に力道山に給料をもらっているんだというような思いがすごくあり、怒らせてはいけないとか、自分の立場を考えてしまったのではないかと推測します。そして、次のように述べます。

「レスラーにものを言えないレフェリー、まずいですよね。レフェリーという立場はものすごく重要で、ただ単にワン・ツー・スリーを数えてればいいという問題じゃないんですよ。僕だって猪木さんの試合は随分裁きましたけれども、もちろん僕の勤めてる会社の社長であり、給料をもらってる立場ですけれども、それは別にして、やっぱり猪木さんと対等に口をきけるだけのものを持っていなかったら、リングの中で飲まれてしまって、登喜さんと同じような結果を出してしまうかもしれませんね」

高橋氏は、もし自分が力道山vs木村戦を裁いていたら、ハロルド登喜のように試合を終わらせなかったとして、「きちんと登喜さんが木村先生を立たせて試合を再開させたらどうなったかと、いろいろ僕は想像を膨らませたりしたんですけどね、多分、あのまんま木村先生のほうも『力道山が切れたんだったら、上等だ、わかったよ』と木村先生もそのつもりでセメントを仕掛けていったら、で、寝技へ入ったら、ちょっと力道山はどうにもならなかったんじゃないですかね。僕はそう思いましたね」と書いています。

高橋氏は、力道山のセメントの実力について語っています。

「一緒に仕事していた人たちから聞くと、いわゆるレスリングのセメントは全くできないよと。まあ、今流に言うサブミッションなんか何も知らないよと。確かにそうだと思います。関節技なんかおそらく使えないでしょう」

「後のカール・ゴッチが教えるような指導って受けてませんしね。相撲からいきなりもうプロレスのショーを教わちゃったわけでしょ。そうするとやっぱり、俗に言うセメントというのはほとんどやっていないわけですよね」

「遠藤幸吉さんなんかも言ってましたね、力道山は寝技が全くできなかったっていう話は。(ユセフ・)トルコさんもそういうことを仰ってましたね」

「木村先生はセメントがものすごかった、強かったようですから。木村先生ならずとも、例えばもう亡くなった、国際プロレスを作った吉原(功)さん、あの人にも力道山は寝技では全く歯が立たなかったようですね」

高橋氏の話を受けて、著者は「遠藤幸吉さんが言われていたんですけど、あのときは力道山も木村先生も二人ともプロレスを知らなかったんだと。プロレスをやるなら、最初から最後までプロレスをやりなさいと。喧嘩なら最初から最後まで喧嘩でやりなさいと。二人ともプロレスが何かまだよくわかってなかったからグチャグチャになってしまったと」と述べますが、わたしもこれが巌流島決戦の真相であったと思います。 著者はまた、「トップレスラーであり、半分プロモーターも兼ねていて、さらに団体のオーナーでもあった力道山に周囲も逆らえなかったっていうのが・・・・・・」と言いますが、それを受けて高橋氏は「誰も逆らえないですよ。その立場が一番強いですから、あんな強い立場のチャンピオンって、ちょっといませんから」と述べるのでした。

さらには「新日本時代に、あれに似た試合、KOまでいった試合はないと思いますが、実際に片方が暴走してしまった、それで高橋さんが裁いておられて困ったことってありましたか」という著者の質問に対して、高橋氏は1983年の第1回IWGP決勝でのアントニオ猪木vsハルク・ホーガン戦を挙げます。猪木が舌まで出して失神した演技をした試合です。それを聞いた著者は「あれは”KOされたふり”ですから木村先生と力道山の試合とは真逆になりますが、周りを慌てさせたという点では似ていますね」と述べます。 あれが一番焦った試合だったという高橋氏は、「猪木さんというのはすごいですね。ホーガンを騙し、レフェリーを騙し、マスコミまで騙して、一般紙がもうプロレスを扱わなくなっていた時代に掲載させてしまったんですから」とも語っています。「朝日新聞」をはじめよした一般紙は試合中の事故として、猪木の失神→病院送りを報道したのです。力道山vs木村戦の後はプロレス人気が下火になりましたが、猪木vsホーガン戦の後はプロレスが大いに最注目されました。恐るべし、猪木!

本書『木村政彦外伝』には、著者の柔道愛が横溢しています。 第3章「柔道とは何か?」の「古賀の兄と呼ばれた柔道家」の冒頭に置かれた「黒船ヘーシンクは日本人が送り込んだ刺客だった」という項が非常に興味深かったです。柔道について、著者は次のように述べています。

「いま柔道といわれている競技は、実は講道館という町道場が始めたひとつの流派でしかない。正式名は日本伝講道館柔道。これがスタンダードとなり、世界に広がった。 しかし、第二次世界大戦が終わるまで、日本にはこの講道館柔道と拮抗する2つの大勢力があった。ひとつは大日本武徳会。もうひとつは七帝国大学柔道連盟が主宰する高専柔道だ。この2つの”流派”は講道館の創始者・嘉納治五郎を悩ませるほど巨大化していた」

戦後、武徳会は連合軍最高司令官総司令部(GHQ)による「軍国主義的である」との名目で解散させられました。学制改革で旧制高校が消滅したことによって、高専柔道も消えてしまいました。著者は「講道館はその後、『柔道は武道ではなくスポーツである』とGHQに”嘘”を言ってまで生き残った。いわば戦後の講道館の独占状態は、武徳会解散と高専柔道の消滅という”漁夫の利”から得たものだったのである」と述べています。 1949年5月、全日本柔道連盟(全柔連)が結成され、講道館の三代目館長である嘉納履正が会長に就任。講道館はその勢力を盤石なものとし、武徳会に所属していた柔道家たちも講道館に鞍替えするしかなくなりました。

しかし一部の武徳会の柔道家は、講道館におもねることを潔しとせず、海外に活路を求めました。彼らは南北アメリカ大陸やヨーロッパ大陸に渡りましたが、その1人に道上伯という猛者がいました。

著者は、以下のように書いています。

「ヘーシンクはこの道上に鍛えられて実力を伸ばした選手だった。また、やはり武徳会出身で、柔道史上最強を謳われる木村政彦を最後に破った阿部謙四郎もヘーシンクに稽古をつけていた。強くなって当然であった。道上や阿部らの頭には『打倒講道館』という強いモチベーションがあった。ヘーシンクは武徳会の生き残りたちが日本に送り込んだ刺客だったのである。道上らは、戦後の日本柔道の弱点に気付いていた。寝技だ。だからヘーシンクの寝技を徹底的に鍛えた」

「木村政彦のなかで生きた高専柔道」では、「柔道は格闘技なのだ。相手を制する術なのだ」として、著者は「競技スポーツとして試合を目指して稽古することは悪くない。しかし、護身性という発想だけは絶対に忘れてはいけない。柔道はそういうものではない―そういった言葉は、文科省が”武道”という定義づけの難しい言葉で中学校授業必修化を言ったいま、すでに通用しない。少なくとも武道という言葉の中には護身性という概念が含まれていることは間違いないからだ」と述べ、さらに「武道は、武技、武術などから発生した我が国固有の文化」という文部科学省の公式見解を紹介します。

続いて、著者は格闘家としての木村政彦について、以下のようにきわめて興味深い推測を行っています。

「木村政彦が、当時としても大柄ではない170センチの身長で大外刈りを主武器として選んでその技を磨き上げたのは、もしかしたら”投げた後”まで考えていたのではないか。大外で一本取れずに終わても、背負い投げなどと違って相手に背中に回られる危険が少ないのが大外刈りである。そして大内刈りや小内刈りのように投げたあと相手のガードの中に入ってしまわない数少ない技が大外である。相手を後頭部から叩きつけて失神させることを目的としていた木村のことだ。充分に考えられる。そういう意味で、まさに木村政彦は格闘技の申し子であった。実戦柔道の申し子であった」

第5章「男の星座たちに捧ぐ」では、「大宅壮一ノンフィクション賞受賞 増田俊也『天覧試合を語る』」で、2012年に『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』で第43回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞したときの著者のコメントが印象的でした。

「格闘技とプロレスはずっと、呪いあっていた。呪われれば呪い返す、その連鎖にあった。呪いは何も生み出さない。人を動かすほんとうの原動力は愛だけです。本が出た後、まったく知らない人が書いたブログを読んでとても嬉しかった。そこには、『木村は言い訳を繰り返して生き続けた。でも、木村の勝ちだ。理由は、死後20年も経って、こんな熱烈なラブレターを送ってもらえる人間がいるだろうか。それをもらっただけでも木村は生きた価値があった』というようなことが書かれていました」

「中井祐樹×増田俊也『七帝柔道、修斗、VTJ・・・・・・そして木村政彦の末裔として』」では、ゴルドーの反則で失明の大怪我を負った格闘家の中井祐樹氏が、力道山vs木村政彦戦について語った次の言葉が心に残りました。

「たぶん、自分が(バーリトゥード・ジャパン・オープン95のジェラルド・ゴルドー戦で)目をやられた時のことと少し似ているのかなと、勝手に思いましたね。比べるレベルにないような人だったとは思っているんですけど。僕がよく人から言われるのは『恨んでないのか』ということなんです。僕は”喧嘩”でそれをやられているけど、勝負としては勝たせてもらって、自分としてはスッキリしているところもあるんですね。ただ、長いこと自分がやりたかったことができなくなったという状態で、ケースは違うけど、それにちょっと似ているのかなと」

中井氏は北大柔道部で著者の後輩にあたるのですが、両者の絆は非常に強いです。この読書館でも紹介した『VTJ前夜の中井祐樹』では、著者は中井vsゴルドー戦、中井vsヒクソン戦の舞台裏に迫っています。著者のこれまでの仕事を見ると、木村政彦と中井祐樹の2人こそ、心からリスペクトする格闘家であることがよくわかります。木村政彦はすでにこの世の人ではありませんが、前作同様に、本書『木村政彦外伝』も故人の荒ぶる魂を鎮める「鎮魂の書」となっていると感じました。