- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1601 コミック 『響~小説家になる方法~』 柳本光晴著(小学館)

2018.09.17

『響~小説家になる方法~』柳本光晴著(小学館)1~9巻を読みました。

「一条真也の映画館」で紹介した映画「響 -HIBIKI-」をチャチャタウン小倉内のシネコンで観た後、同施設内にあるTSUTAYAで原作コミック既刊全巻を大人買い、その日のうちに一気に読了。コミックをまとめ読みしたのは久々ですが、面白かった!

『響~小説家になる方法~』は、「ビッグコミックスペリオール」(小学館)で2014年18号から連載されているマンガです。 2017年、「マンガ大賞2017大賞」を受賞。2018年9月14日、 2018年9月14日、「響 -HIBIKI-」のタイトルで実写映画が公開されました。

大人買いして、一気読みしました

大人買いして、一気読みしました

作者の柳本氏については徳島県出身で、誕生日が8月25日の男性である以外は、年齢や出身校、デビューまでの経歴など、何から何まで非公開にされています。ツイッターやフェイスブックなどもやっておらず、山本氏に関する情報は流通していらず、プロフィールは不明だらけです。こういった傾向は同人作家出身の漫画家によく見られるそうで、柳本氏自身も同人作家の出身であることが自身のブログでわかっています。まさに覆面作家・響の秘密主義を地で行くような印象ですね。

各巻の帯の裏

各巻の帯の裏

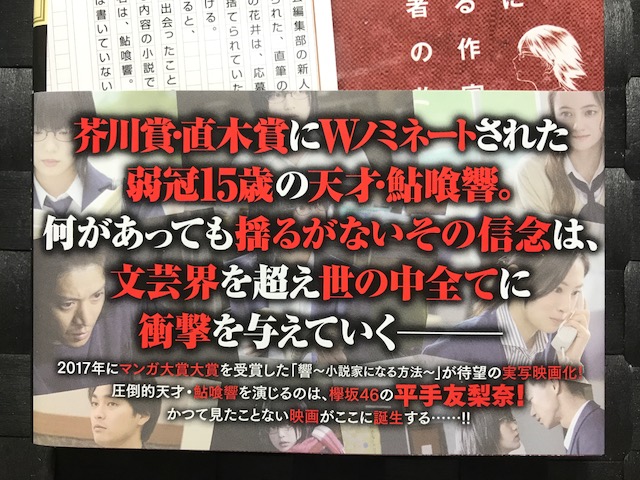

映画化にともなって新しくされた帯の裏には、各巻共通で「芥川賞・直木賞にWノミネートされた弱冠15歳の天才。鮎喰響。何があっても揺るがないその信念は、文芸界を超え世の中全てに衝撃を与えていく―」「2017年にマンガ大賞2017を受賞した『響~小説家になる方法~』が待望の実写映画化! かつて見たことのない映画がここに誕生する・・・!!」と書かれています。各巻には、主人公・響に欅坂46の平手友梨奈が扮したオリジナルの栞が付いていました。ファンには、たまらないでしょうね。

各巻のオリジナル栞

各巻のオリジナル栞

『響~小説家になる方法~』のストーリーですが、出版不況に苦しむ文芸業界。現状の厳しさを嘆く文芸雑誌「木蓮」編集部に、応募要項を一切無視した新人賞応募作が届きます。編集部員の花井ふみは、応募条件を満たさず、ゴミ箱に捨てられていたその原稿を偶然見つけます。封を開けると、そこには「お伽の庭」という直筆で書かれた小説が入っていました。それは花井がこれまで出会ったことのない革新的な内容の小説であり、そこから世界は変わり始めます。

1巻の冒頭では、出版不況にあえぐ業界と、その中でもさらに苦境に陥っている文芸誌の編集部の苦闘が描かれます。編集長もベテラン編集者もみんな、あまりやる気がありません。誰もが「純文学など誰も読まず、文芸誌は時代遅れである」と諦めきっているのです。しかし、入社3年目、25歳の花井だけは「やる気があってもなくても部数は下がり続ける。業界自体どうしようもなく末期に近い」と思いつつも、「時代を変えるのはいつも1人の天才だ」と信じて、新しい才能の発掘にベストを尽くすのでした。

わたしは、このくだりを読んで、わが冠婚葬祭業界のことを考えました。社会の無縁化を背景にして、結婚式や葬儀がどんどん軽視されています。わたしなどは「冠婚葬祭は人生を肯定することである」とか「儀式なくして人生なし」と訴え、そのような風潮に警鐘を鳴らしてきました。果ては600ページの『儀式論』(弘文堂)まで書いたわけですが、どうも社会の儀式軽視の流れは止まりそうにありません。残念なのは、一般の人々はともかく、冠婚葬祭業界の経営者にも「儀式軽視は仕方ない」と考えている者が多いことです。わたしより若い世代にもそのような経営者がいます。

このままでは、日本人はますます結婚式や葬儀を行わなくなり、業界そのものが衰退していくでしょう。わたしは、これからもドン・キホーテのように孤軍奮闘してゆくつもりですが、この業界にも「文芸の時代をもう一度創る!」と息巻く花井ふみのように、「儀式の時代をもう一度創る!」という志を持った若い人が何人か現れれば流れは変わると思います。そういう高い志を持った人たちのことを「志士」と呼ぶのです。

現在、出版業界や新聞業界が衰退の一途をたどり、大学の文系学部が解体されていることは、儀式の軽視化と根は同じだと思います。表面上の経済とか科学技術ばかりに注目が集まり、目に見えるものしか重視しない社会。しかし、サン=テグジュペリの『星の王子様』にも出てくるように、本当に大切なものは目には見えません。本当に大切なものとは、人間の「こころ」です。「こころ」は不安定なものであり、「ころころ」と不安に揺れ動きます。それを安定させたり、また感動させたりする力が文学や儀式といった文化にはあるのです。そう、文学も儀式も、つまるところは「人間を幸せにする」ためにある文化装置なのです。

「サンデー毎日」2018年4月1日号

「サンデー毎日」2018年4月1日号

「こころ」にとって最も重要な問題は「死生観」です。わたしのブログ記事「死生観は究極の教養である」にも書きましたが、現在の日本は、未知の超高齢社会に突入しています。それは、そのまま多死社会でもあります。日本の歴史の中で、今ほど「老いる覚悟」と「死ぬ覚悟」が求められる時代はありません。特に「死」は、人間にとって最大の問題です。これまで数え切れないほど多くの宗教家や哲学者が「死」について考え、芸術家たちは死後の世界を表現してきました。医学や生理学を中心とする科学者たちも「死」の正体をつきとめようと努力してきました。それでも、今でも人間は死に続けています。死の正体もよくわかっていません。

実際に死を体験することは一度しかできないわけですから、人間にとって死が永遠の謎であることは当然だと言えます。まさに死こそは、人類最大のミステリーなのです。なぜ、自分の愛する者が突如としてこの世界から消えるのか、そしてこの自分さえ消えなければならないのか。これほど不条理で受け入れがたい話はありません。しかし、その不条理に対して、わたしたちは死生観というものを持つ必要があります。高齢者の中には「死ぬのが怖い」という人がいますが、死への不安を抱えて生きることこそ一番の不幸でしょう。まさに、死生観は究極の教養である。そのように、わたしは考えます。

死の不安を解消するには、自分自身の葬儀について具体的に思い描くのが一番いいでしょう。親戚や友人のうち誰が参列してくれるのか。そのとき参列者は自分のことをどう語るのか。理想の葬儀を思い描けば、いま生きているときにすべきことが分かります。参列してほしい人とは日頃から連絡を取り合い、付き合いのある人には感謝する習慣を付けたいものです。生まれれば死ぬのが人生です。死は人生の総決算。自身の葬儀の想像とは、死を直視して覚悟すること。覚悟してしまえば、生きている実感が湧いてきて、心も豊かになるでしょう。

そして、読書も死生観に多大な影響を与えます。

わたしのブログ記事「エンディング産業展講演」でも紹介しましたが、究極の「修活」とは死生観を確立することだと思います。死なない人はいませんし、死は万人に訪れるものですから、死の不安を乗り越え、死を穏やかに迎えられる死生観を持つことが大事だと思います。一般の人が、そのような死生観を持てるようにするには、どのようにしたらよいでしょうか。わたしがお勧めしているのは、読書と映画鑑賞です。読書に関しては、わたしは、『死が怖くなくなる読書』(現代書林)という本を上梓しました。自分が死ぬことの「おそれ」と、自分が愛する人が亡くなったときの「悲しみ」が少しずつ溶けて、最後には消えてゆくような本を選んだブックガイドです。

例えば、人はガンで余命1年との告知を受けたとすると、「世界でこんなに悲惨な目にあっているのは自分しかいない」とか、「なぜ自分だけが不幸な目にあうのだ」などと考えがちです。しかし、本を読めば、この地上には、自分と同じガンで亡くなった人がたくさんいることや、自分より余命が短かった人がいることも知ります。これまでは、自分こそこの世における最大の悲劇の主人公と考えていても、読書によってそれが誤りであったことを悟ることができます。また、死を前にして、どのように生きたかを書いた本もたくさんあります。『死が怖くなくなる読書』には、小説もたくさん取り上げています。

特に、アンデルセン童話に代表されるファンタジーを死生観の豊かな宝庫として紹介しました。宇宙の叡智が込められた「メルヘン」と人間の創造的産物である「ファンタジー」は似て非なるものです。そして、ファンタジーでありながらメルヘンの要素を持ったものこそ「ハートフル・ファンタジー」です。わたしは、かつて『涙は世界で一番小さな海』(三五館)という本を書きました。そこで、『人魚姫』『マッチ売りの少女』『青い鳥』『銀河鉄道の夜』『星の王子さま』の5つの物語は、じつは1つにつながっていたと述べました。

ファンタジーの世界にアンデルセンは初めて「死」を持ち込みました。アンデルセンの影響を強く受けたメーテルリンクや賢治は「死後」を持ち込みました。そして、サン=テグジュペリは死後の「再会」を持ち込んだのです。一度、関係をもち、つながった人間同士は、たとえ死が2人を分かつことがあろうとも、必ず再会できるのだという希望が、そして祈りが、この物語には込められています。

『響~小説家になる方法』に話を戻しましょう。

鮎喰響が史上初の芥川賞・直木賞W受賞という快挙を達成し、社会現象まで巻き起こした作品は、『お伽の庭』というファンタジー小説です。その内容がコミック1巻に簡単に説明されているのですが、それには「舞台は山あいの寒村。描写されている風習、しきたりから百年ほど前の日本を思わせる。ただ、具体的な時代、場所が明記されてるわけではなく、生から死までが小さな社会の中で完結している。作者が描きたかったのは、この世界観と死生観・・・」とあります。

また、初めて作者の響と電話で話した花井ふみは、『お伽の庭』について「いつの時代のどこの国かもわからないのに、懐かしい風景が眼前に広がって、この世界で人が人として生きるって、こういうことなんだなって。生き方の正解を感じたの。業界に新風なんてレベルじゃない。世界を変えられるような、見たこともない何かを私はずっと探してて。鮎喰さんの『お伽の庭』を読んで、私はこれを探してたんだって思えたの。面白かったです」と話しています。

あと、ラストで主人公が初雪の中で美しく死んでいくという描写があり、多くの読者がこれに感動したようです。『お伽の庭』の内容については、これくらいしか情報が開示されていませんが、どうも作者の「死生観」が示され、美しい「死に方」が描かれていることは間違いないようですね。雪の中でこの世を卒業するというのはアンデルセンの「マッチ売りの少女」を連想しますが、いずれにしても『お伽の庭』は、読者に「死の不安」を乗り越えさせるハートフル・ファンタジーの可能性が高いように思えます。

作者の柳本氏も「死」に関心が深いようで、『女の子が死ぬ話』というコミックを刊行しています。まあ、「愛」と「死」は感動の物語には不可欠のテーマですが。

『お伽の庭』の後、響はひょんなことから『漆黒のヴァンパイアと眠る月』というライトノベルを書きますが、これは吸血鬼を扱っているだけあって、「死」や「不死」というテーマが描かれていることが予想されます。

さらには、文芸部の方針で全国高校文芸コンクールに「11月誰そ彼」という小説を応募し、最優秀賞の文部科学大臣賞に輝きます。この「「11月誰そ彼」の内容について、審査委員長の言葉で「黄昏時に色んな死者と出会い話をする。ドラマティックな死の話はあまりなく、ただ11月という秋の匂いと死者の思い出と恐ろしく綺麗な文章だった」と紹介されています。これも、ハートフル・ファンタジーの匂いがプンプンするではありませんか!

というわけで、鮎喰響は日本人の死生観を変える小説家になる可能性を持っています。それは、彼女がカリスマとして扱われれば扱われるほど、その舞台は文学から宗教へと近づいていくかもしれません。今後、響とカルト宗教の教祖との戦いなどにも期待してしまいます。カルト宗教といえば、オウム真理教の「麻原彰晃」こと松本智津夫が説法において好んで繰り返した言葉は、「人は死ぬ、必ず死ぬ、絶対死ぬ、死は避けられない」という文句でした。

死の事実を露骨に突き付けることによってオウムは多くの信者を獲得したが、結局は「人の死をどのように弔うか」という宗教の核心を衝くことはできなかった。拙著『唯葬論』(サンガ文庫)でも述べたように、人が死ぬのは当たり前です。「必ず死ぬ」とか「絶対死ぬ」とか「死は避けられない」など、言挙げする必要などありません。最も重要なのは、人が死ぬことではなく、死者をどのように弔うかということ。問われるべきは「死」でなく「葬」なのです。日本人の死生観を変える可能性を持った小説家・鮎喰響きには、ぜひ「葬」のあり方についても書いてほしいと思います。

最後に、響の父親は厳格な公務員です。父は高校生である響が『お伽の庭』がベストセラーになったことによって莫大な印税を手にすることを良しとしません。高校生の身で大金を手にしては、今後の娘の人生に悪影響を及ぼすと思っているのです。それで、父は版元と掛け合って『お伽の庭』の印税を通常の本体価格×発行部数の10%ではなく0.001%にしてもらったのでした。そんな堅物の父が驚いたことがあります。その場面は9巻に登場するのですが、それは響の2作目となる『漆黒のヴァンパイアと眠る月』が出版契約書も交わさないで刊行されたことでした。

実直な公務員である父は「契約書交わしてないのに本が出てるの!?」「商品が出たあとに契約書……?出版ていうのはそういうものか……?」と仰天するのですが、100冊近く本を出しているわたしからすれば、こんなことは日常茶飯事ですね。でも、響のお父さんがいうように、契約書を交わしてから商品を発売するのが社会のルールとしては正しいです。ぜひ、出版業界の方々は正しいやり方で本を出版していただきたいものです。はい。