- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1631 グリーフケア 『没イチ』 小谷みどり著(新潮社)

2018.11.26

『没イチ』小谷みどり著(新潮社)を読みました。

一条真也の新ハートフル・ブログ「本と映画とグリーフケア」で紹介した上智大学グリーフケア研究所での講義で取り上げた本です。「パートナーを亡くしてからの生き方」というサブタイトルがついています。著者とは、ともにアジア冠婚葬祭業国際交流研究会の副座長として、韓国、台湾、中国、ベトナム、ミャンマー、インドなどに一緒に研究視察で回った御縁があり、本書を献本していただきました。

著者の小谷みどり氏と

著者の小谷みどり氏と

著者は1969年大阪府生まれ。奈良女子大学大学院修了。第一生命経済研究所主席研究員。専門は死生学、生活設計論、余暇論。大学、自治体などの講座で「終活」に関する講演多数。著書に『だれが墓を守るのか』、『こんな風に逝きたい』、『ひとり終活』、『〈ひとり死〉時代のお葬式とお墓 』など。自身も7年前に夫を突然死で亡くされています。立教セカンドステージ大学講座「最後まで自分らしく」を持ったことがきっかけで、配偶者に先立たれた受講生と「没イチ会」を結成。2019年よりシニア生活文化研究所を開設予定。

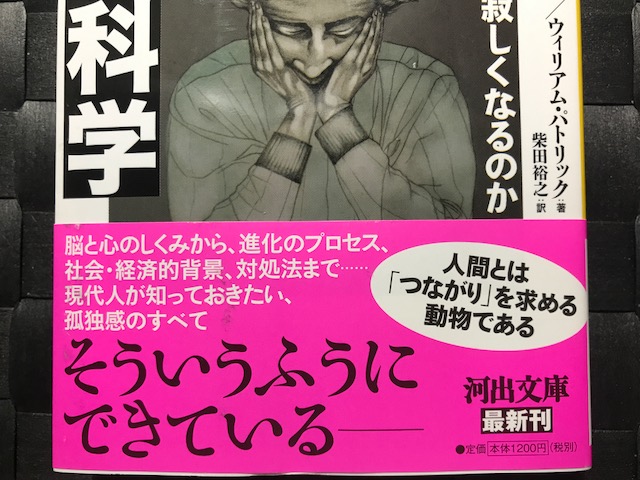

本書の帯

本書の帯

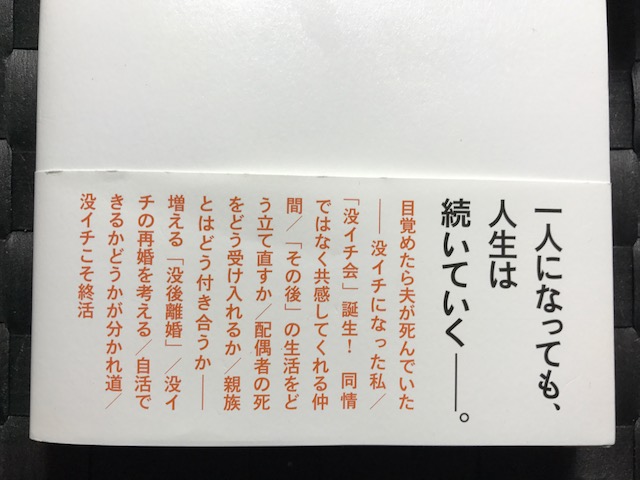

本書の帯には「妻を、夫を亡くしたあなたへ――」「悲しみは癒えなくても逝ってしまった人の分まで人生を楽しむススメ」と書かれています。帯の裏には「一人になっても、人生は続いていく――」と書かれ、目次の一部が紹介されています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

アマゾンの「内容紹介」には、こう書かれています。

「妻を、夫を亡くしたあなたへ――。

『逝ってしまった人の分まで人生を楽しむ』ススメとは? 夫を突然死で失った著者は、自らの境遇をバツイチならぬ『没イチ』と呼びます。死別の喪失感は抱きつつも、せめて亡き人の分も楽しく生きようと提案します。没イチゆえの人間関係や日常生活、さらに自身の終末期から死後まで―― 知っておいて欲しい心得の数々を、没イチ仲間の会『没イチ会』メンバーの体験談とともに一冊にしました」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「はじめに」

第一章 目覚めたら夫が死んでいた――没イチになった私

「やっぱり私がヤッたのか?」

抜け殻の遺体に初めて涙が流れた

「あなたを無駄死にさせないからね」

慰めがプレッシャーになるとは!

死別を受け入れる過程は人それぞれ

第二章 「没イチ会」誕生!

きっかけは講義後の飲み会

見つけた居場所と仲間に助けられて

体の一部がもぎ取られたような喪失感を経て

出会いの地、そして妻が眠るタイへの思い

妻の死と両親の介護の窮地を乗り越えて

マイナスだけでなくプラスに目を向ける

「どうにかしなきゃ」という気持ちに突き動かされ

第三章 没イチを生きる知恵

夫亡き後の私の生活

「その後」の生活をどう立て直すか

配偶者の死をどう受け入れるか

配偶者亡き後、親族とはどう付き合うか――増える「死後離婚」

没イチの再婚を考える

万が一のためのリスクヘッジ

第四章 今日からでも知っておくこと・できること

夫が先か、妻が先か?

自活できるかどうかが分かれ道

やはり挨拶が基本の「き」

「遠くの親戚より近くの他人」

友達作りがヘタな日本人

自己アピール力を上げる

会話のキャッチボール、できますか?

第五章 没イチこそ終活

「自立できなくなった時」の備え――介護サービスについて

「自立できなくなった時」の備え――住み替え・施設入所

「自立できなくなった時」の備え――「もしもの時」を託す契約

「自立できなくなった時」の備え――お互いに「共助」できる環境を

家の片付け――自分の死後の始末も含めて

相続財産――「財産なんて無い」と思っていても必ず起こる相続問題

終末期から死後の希望を誰に伝えるか――必ず意思を伝えておく

終末期から死後の希望を誰に伝えるか――自治体の取り組みも

お葬式のこと――自分では取り仕切れないから

お墓について考える

「おわりに」

第一章「目覚めたら夫が死んでいた――没イチになった私」には、著者の夫が突然死した当時の様子が詳しく書かれています。非常にリアルな描写で、著者の心中を思うと胸が痛いですが、なんとか夫の葬儀を終えた著者は次のように述べています。

「私は長年、葬送の研究をしているとはいえ、お葬式の喪主なんてやったこともないうえに、その心積もりもないのだから、とにかく気がついたら、すべてが終わり、夫は骨になっていたというのが正直なところです。仕事でこれまで縁のあった火葬場の職員、僧侶など、知り合いが助けてくれたから乗り切れました。金曜日は普通に出勤していたのに、月曜日は遺骨になっているという現実は、とても受け入れられることではありませんでした」

著者の夫が亡くなったのは2011年のゴールデンウィークの初日でした。そのゴールデンウィークが明けた翌日から、著者は出勤します。このときの心境を、著者はこう書いています。

「すでに講演や大学での講義の予定もあり、穴をあけるわけにはいかなかったこともあって、それまでと変わらぬ日常生活を継続したことは、結果的によかったと、今にして思っています。

とはいえ、私の専門分野は死生学なので、依頼される講演の内容は終活や葬送に関するものがほとんど。つい1週間ほど前に夫が突然亡くなったのに、死について客観的に、笑いを交えて平然と講演をこなさなければならないというのは、実はとても精神的につらく、また、夫に申し訳ないという気持ちで一杯でした」

ちょうど仏教で「四十九日」にあたる日、著者はある地方都市で、僧侶たちへの講演の仕事がありました。僧侶たちを前に講演の中でつい口がすべり、「今日は夫の四十九日です」と言ったところ、「そんな日に来るな」と1人の僧侶に怒られたそうです。著者は、「お坊さんにしてみたら、仏事より仕事を優先した私を許せないと思ったのでしょう。しかし、私のまわりでは、親の家族の四十九日だからと会社や仕事を休んだ人はいません。仮に四十九日が平日なら、法事は週末にするのが一般的だと思います」と述べています。

僧侶に怒られたおかげで、著者は、「今でこそワークライフバランスが声高に叫ばれているけれども、サラリーマンは簡単に休めないことを理解していない人たちもいるのだなあ」と勉強にもなったといいます。

また別の僧侶は、「死別してまだ間がないのだから、楽しそうにしない方がいい。後ろ指を指されるから」と、著者に忠告してくれたそうです。これにも、著者は「配偶者と死に別れた人は笑うことも、楽しむことも許されないのか」と驚いたとか。

僧侶たちとのやりとりを通じて、著者はいったい何を考えたのでしょうか。

「今まで、私自身、配偶者を亡くした人にそんなことを感じたことはなかったのですが、そんな風に世間が見ているのだということを、この僧侶のおかげで初めて気づくことができました。

他人から見て、私が悲しそうに見えなかったのには理由があります。

突然のことに死の実感が持てなかったことが第一の理由です。死んだことは頭では分かっているものの、突然の、しかもまだ死の原因も分からない状況にあって、いくら遺骨になったからといっても、全身全霊で死んだことを理解できてはいなかったのだと思います」

じつは、夫の死後、著者には一種の罪悪感があったそうです。それは、「私よりも先に死んでね。しかもまだ人生のやり直しがきくうちに。私がよぼよぼになってから1人になっても、もう新しい人生を考えようという気力がないから」と、冗談めかして何度か夫に話したことがあったからだそうです。著者は、「共働きなのに、家事をまったくしない夫に、疲れた時に嫌味のつもりで、『あなたが死んだら、家事をしてくれる男性と再婚したいわ……』という、たぶん多くの夫婦が交わしたことがあるだろう、たわいもない会話もありました」とも書いています。

しかし夫が亡くなり、この会話をふと思い出した時、結果的にそれが現実になったことに気づき、著者ははっとしたそうです。もちろん、そのせいで亡くなったわけではありませんが、「悪いことを言ったなあ」と、とても反省したといいます。同時に、夫を亡くして初めて気づいたこと、体験したことを著者のこれからの人生や研究に活かすことで、「あなたの死を無駄にはしない」と改めて亡き夫に誓ったのでした。

大切な人と死別した場合、死別に伴う喪失感は、亡くなった相手に愛着や愛情があるほど、大きな影響を与えると指摘する著者は、以下のように述べています。

「故人との関係によっても、喪失感に濃淡はあるかもしれません。例えば父親と死別した子供の場合では、父親との関係性によって、兄弟それぞれが抱く感情は異なるでしょう。これまでの研究では、大切な人と死別した場合、(1)ショック (2)虚脱 (3)閉じこもり (4)適応、という段階を経るとされています。順番通りにいくわけではなく、行きつ戻りつする場合もあるし、2つの段階が同時に起きることもある。どのくらいの期間を経れば、その人がいないという状況に適応できるのかも、人によってさまざまです」

上智大学名誉教授のアルフォンス・デーケン氏は、大切な人を亡くしたときの「悲嘆のプロセス」を12段階に分類しました。著者はそれを紹介した後で、以下のように述べています。

「たいがいの場合、何らかの病気で亡くなる人が多いので、突然死に比べれば、遺族は覚悟ができるかもしれませんが、覚悟ができていても、実際に死別すると、デーケン先生が提唱されたプロセスのような経過をたどるそうです。ましてや、事故や災害、突然死などで急死したら、予想もしていない事態に遺族はさぞかし大変なのだろうと思いがちですが、私の場合に限っては、そもそもいまだに死の受容ができていない状況にあります。しかし、実際に夫と死別してみて、残された人は死の受容をすべき、という意見には反対です。いつか受容するだろうし、受容できなくてもいいのではないかとすら私は思っています」

著者自身が配偶者と死別した単身者=没イチになったわけですが、よかったなと思うことがあるそうです。著者は以下のように述べます。

「それは、夫が亡くなっても、私自身が生活に困ったり、支障をきたしたりすることがなかったということです。もちろん、寂しさはありますが、夫がいなくなっても、私には仕事があったので、生前と変わらぬ生活リズムを保つことができています。家事もそもそも私が1人でやっていたので、何も変わりません。毎日、お弁当を作らなくて良くなった分、楽になったかもしれません」

数年前、著者の70代の友人が最愛の妻を病気で亡くしました。その人はとても悲しんでおり、著者は「つらいでしょうけれど、そんなに悲しい思いを妻にさせなくてよかった、と思うしかないですね」と声をかけたそうです。著者は「身を切られるほど悲しくてもつらくても、同じ思いを配偶者に味わわせなくてよかった、と思うしかないというのが、私が自分の経験から学んだ納得の方法でした」と述べています。

第二章「『没イチ会』誕生!」では、著者を中心に結成された「没イチ会」のメンバーによる体験談が収められています。これが、いずれも非常に胸を打ちます。たとえば、愛妻を亡くされた庄司信明さん(59歳)は以下のように語っています。

「たまに家に帰って、1人で煙草ふかしてぼーっとしていた時に、急に怖くなって……恐怖心を覚えたんです。妻に言われて習慣になっていたので、換気扇の下で煙草吸っていたんですけどね。『これは……。彼女がいなくなったら僕はどうするんだろう』って考えたら、怖くなりました。妻がいなくなるってことが想像できなかったんです」

また、庄司さんは以下のようにも語ります。

「一番きつかったのは話し相手がいないということ。それを強く感じるのは世の中が賑やかな時……クリスマスや年末年始、行楽シーズンで家族旅行が話題になる時、『ああ、もういないんだ』って。些細なことでも互いにしゃべりあって、馬鹿なこと言って笑っていた。そういう相手がいなくなるってきついですね。今でもそれが辛いです」

夫をがんで亡くされた矢島元子さん(60歳)は、夫にがんが見つかったときの様子をこう語っています。

「そこから灰色の世界でしたね。本当にまわりの景色の色が無くなって見えました。入院していた病院に毎日、車を運転して通っていたのですが、行きはいいんですけれども、帰りは涙で目にワイパーが必要な状態……手術すれば大丈夫と思っていたのに、開腹してみたら腹膜播種で手遅れ状態になっていました。

それからは、パソコンで必死に調べて、自分にできるありとあらゆることを――血液療法とか、人参ジュース療法、マクロビオティックで玄米食、漢方薬……何でもやりました。後になってみたら、そういうものより、食べたいものを食べさせてあげたほうがよかったかなって後悔しました。かわいそうなことしたなって……ビールも飲ませてあげればよかったですね。助けたい一心でビワ温灸もしたり、不味い漢方を飲ませていましたから。本当に、お金なんて無くなってもいいと思って、高額でも何でも試しました。中には騙されたなと後で分かったものもありました。藁をもつかむ、ってああいう経験を言うのだと思います」

懸命の治療と看病も虚しく、約半年後に夫は死去。

夫が亡くなったときのことを、元子さんは語ります。

「役所やら年金やらの手続きを済ませなければいけないことが、何より辛かった。それ以前は外出して帰る時は『今から帰るね』って主人に電話していたのですが、現実を突きつけられる死亡手続き、年金の資格停止の手続き……終えても『帰るね』って電話する相手がいない。何より、その電話していた相手が亡くなったための手続きをしているという現実が、本当に辛かった。泣きながら家に帰りましたね。その時の寂しさと悲しさ、それが人生で一番の孤独感でした。『ああ、もういないんだ』って思うと、とにかく辛かった。その日の用事が済んで夜1人になると、もう悲しくて、泣いていました」

心臓麻痺によって57歳の若さで奥様を亡くされた岡庭正行さん(63歳)は、妻のいない現在の心境を次のように語ります。

「かみさんがいなくなって気がついた大きなことは、僕は、かみさんに喜んでほしくて、喜ぶ顔が見たくて、がんばってたんだな、ということです。かみさんがまた、おだてるのがうまいんですよ(笑)。いろんな面で旦那を『よいしょ』するのが上手。仕事帰りにかみさんが好きだからとショートケーキなんか買って来ると、大袈裟なくらい喜んでくれるんです。かみさんがいなくなったら『よいしょ』してくれる人がいないんですよ。それで、一時的に自分のモチベーションが変わったなと感じる時期がありましたね」

また、岡庭さんは次のようにも語っています。

「今もコンサートや美術館に行くんですが、すると、かみさんと来た時はこんなんだったな、なんて思い出すんですね。元気な時に一緒に行動していたから思い出として残っている。だから、お互い元気なうちに一緒に経験できることはたくさんしておいた方がいいと思いますよ。2人で行ったり、経験したことは、1人になってもやろうという気持ちになりますしね」

がんを患った同い年の妻を70歳のときに亡くされた三橋健一さん(77歳)は、以下のように語っています。

「毎朝、仏壇の前に行って『おはよう』と声をかけます。『今日はどこどこに行って、誰々に会うんだよ』とか、一言でも話しかけるようにしています。『大学の予習してないけど、授業行っちゃうね』とか。なんでかというと、1人で住んでいると人としゃべることがないんです。それで、誰かとしゃべんなきゃいけねえなと思って、かみさんに声をかける」

三橋さんは、いつまでたっても、朝が一番寂しいとか。

「朝起きて、着替えをして、台所に1人で立った時が一番寂しい、しーんとしてて。夜だって1人なんだけど、テレビをつけてたりしてまぎらわせるので、そんなに寂しいって感じはないんですよね。世の中がまだ動き出す前の、朝の静けさが一番寂しい」

三橋さんは、同じ「愛する人を亡くした人」たちに向けて、以下のようにアドバイスしています。

「配偶者を亡くした人は、多少なりともウツ状態になると思うんです。寂しい、悲しい、といった鬱々とした気分、これは、放っておいても治りません。放っておくと病にまでなってしまいます。病になったら一生ついて回ります。でも、治そうと思えば治せるんです。その1つの方法として、とにかく外に出ること。人と会わなくてもいいので、外に出かけることだと思います」

続けて、三橋さんは次のようにも述べています。

「人間の感情――情念というのは、理性では解決できないそうです。考えても解決しない、行動するしかないと思うんです。行動するのに一番いいのは、とにかく外に出ること。デパートの中をぐるぐる回ってるだけでもいいです。1日1回、カフェに行って、本当はうまいとも思わなくても1時間ぐらいかけて、コーヒーを1杯飲むのを日課にする。寂しいという感情を少しでも覚えたら、外に出てしまう。すると、気がつくと心が軽くなってるんです。会う人や集まりなどがあれば、さらにいいでしょうね」

そして、最後に三橋さんはこう述べるのでした。

「人間、いい時も悪い時もそうそう長く続きません。幸せだなと思っても、1年後もそうとは限らない。逆に、今が不幸のどん底だと思っても、明日には気分が変わっているかもしれない。同じ状態は長くは続かない、ということをいつも意識しているといいと思いますね。自分も、できるだけそうしようと思っています。努力しています」

第三章「没イチを生きる知恵」では、「『その後』の生活をどう立て直すか」として、著者は述べています。

「未成年の子供がいる場合は、『子供のためにがんばる』とか『子供と一緒に生きていく』という目標がありますが、子供がいない場合には、誰かのために生きるという新たな目標が見つけられなければ、配偶者との死別で生きる気力を失ってしまう人は少なくないのでしょう。この知人の場合は、転勤で労働環境を無理やり変えざるを得なくなったことで、自分を奮い立たせることができたのかもしれません」

また、著者は「没イチの再婚を考える」として、厚生労働省「人口動態統計」のデータを紹介します。それによれば、2016年に婚姻届を出した人のうち、配偶者と死別した後に再婚した60歳以上の人は、男性で1169人なのに対し、女性では209人と、再婚した没イチ・シニアは、男性が圧倒的に多いようです。配偶者と死別した後に再婚した60歳以上の人は、1990年には男性1166人、女性71人、2000年には男性で1334人、女性で111人でしたので、没イチ男性の再婚件数はそれほど変わりませんが、没イチのシニア女性の再婚は少し増えているようです。

第三章の最後には、「万が一のためのリスクヘッジ」として、著者は以下のように述べています。

「没イチ会のメンバーに共通しているのは、配偶者と死別した時、悲しみ苦しみながらも、『このままではいけない』と、一歩踏み出し、這い上がる勇気を持ったということです。起きたことは元には戻せないのですから、配偶者のいない人生を嘆き悲しむよりも、この先、自分はどう生きるかということをポジティブに考えるしかありません。それが、没イチ会が掲げる『死んだ配偶者の分も、2倍人生を楽しむ』ことに繋がっているのです」

拙著『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)で、わたしは「死は決して不幸な出来事ではありません。愛する人が亡くなったことにも意味があり、あなたが残されたことにも意味があります」「おだやかな悲しみを抱きつつも、亡くなられた人のぶんまで生きていくという気持ちになってくれることを信じています。それは、何よりも、あなたの亡くした愛する人がもっとも願っていることなのです」と書きましたが、「死んだ配偶者の分も、2倍人生を楽しむ」という没イチ会の理念には心から賛同します。

第四章「今日からでも知っておくこと・できること」では、住み慣れた地域で、みんなが安心して生活するには、住民で助け合える互助の精神が土台にあることが前提であると指摘されます。しかし、血縁、地縁に限らず、人間関係は一朝一夕にはできないとして、著者は以下のように述べています。

「『地域コミュニティーの復活』というと抵抗があっても、『一定の距離を保ちながら、近所の人たちとつながりたい』と考える人は少なくないはずです。こうした緩やかな関係があることが、住民の安心や安全につながります。『住民全ての間で困ったときに互いに助け合う』という関係は、挨拶をする、顔見知りを増やすといった、今日からでも簡単にできる心がけから始まるのではないでしょうか」

このあたりは、拙著『隣人の時代』(三五館)でも詳しく書きました。さらに著者は、こう述べています。

「もちろん、血縁や地縁ではない人と親しくしている人もいるでしょう。でも友人は、近所に住んでいるとは限りません。

一方で、日本の高齢者は、諸外国に比べて友人が少ない傾向が指摘されています。例えば内閣府が60歳以上の男女におこなった調査では、『家族以外に相談あるいは世話をしあう親しい友人がいるか』という質問に対し、同性の友人も異性の友人もいない日本人は25.9%もいました。60歳以上の4人に1人は、相談できる友人が1人もいないのです」

著者は、「配偶者に先立たれる悲しみや孤独、衝撃は防ぎようがありません」と断った上で、「会話のキャッチボール、できますか?」として、こうも述べています。

「没イチになった後の生活をどうするか、どう孤独を防ぐかという対策は、いつからはじめても早すぎることはありません。配偶者だけが頼りという生活は、配偶者に先立たれるというリスクを考えると、危険といえます。普段から自立した生活力を身につけ、人間関係のネットワークをたくさん持っておくことが、没イチになった後のリスクヘッジとなるのです」

第五章「没イチこそ終活」では、「『自立できなくなった時』の備え――お互いに『共助』できる環境を」として、著者は以下のように述べています。

「孤立死をして『誰にも発見されなかったらどうしよう』と心配する人もいますが、対処は可能です。早くに見つけてもらいたいと願うのであれば、日頃から近所の人に『郵便受けが溜まっていたら、様子を見に来て』と声をかけておけばいいでしょう。相手に迷惑がかかるなどと気にしすぎる必要はありません。

周囲に手間や迷惑をかけることを自覚した上で、迷惑のかけあいを許容できる人間関係をいかに築くか。それが、終活の原点だと私は考えています。血縁や地縁が失われつつある時代、公的な支えだけでは足りない事態もありえるからこそ、自主的に『共助』となりうる新たな縁を築いていくことが必要ではないでしょうか」

「おわりに」では、著者は以下のように述べています。

「かくいう私も、これまで一人称の死について研究をしてきましたが、夫と死別して初めて、大切な人に死なれる問題への関心が低かったことに気づきました。死にゆく人も、大切な人と死別した人も、『かわいそうな人』ではありません。みんな、いずれ同じ立場になるのです。でも私たちは自分が経験するまで、そんな当たり前のことが分からないのです。

特に、子供が巣立ち、シニアになって配偶者と死別した人は、その後の人生を1人でどう生きていくのかは大きな課題です。結婚すれば、離婚したり、夫婦同時に事故死でもしない限りは、どちらかが先に逝き、どちらかが必ず残されます。そうであれば、自分の死の迎え方と同様に、死別後の生活がどうなるかについても事前に考えておく必要があるのではないでしょうか」

本書は、日本中にたくさんいる、またこれからも増え続ける「愛する人を亡くした人」のための素晴らしいライフ・アドバイス・ブックとなっています。単なる理論やデータだけでなく、実務性も高い本です。

著者がこれまで研究、調査、実践されてきたすべてのことが集大成として本書には織り込まれています。自身の配偶者を突然死で亡くすという辛い経験についても赤裸々に書き記されたことは、必ずや後に続く人の心の支えとなることでしょう。

「没イチ」という言葉も良いと思います。「未亡人」とか「男やもめ」とかよりも、軽やかで前向きなイメージがあります。これは流行語にしたいですね。

インドで著者と一緒に人力車に乗る

インドで著者と一緒に人力車に乗る

著者は来年から長年勤務された会社を退職され、新しい研究所を起業されるとともに、カンボジアの子どもたちのボランティアに尽力されるそうです。本書に同封されていた手紙でそのことを知ったわたしは深い感銘を受けました。そして、「研究とか調査とか何とかではなく、この人は、この世界が平和で、そこに暮らす人々が幸せであってほしいと願っているだけなんだ」と思いました。じつは、前に著者と一緒にインドでガンジス河に向かう人力車に乗ったときの会話からも、そのことを強く感じました。

小谷さん、あなたの覚悟の書を読ませていただきましたよ。もう、あなたは聴き慣れているかもしれませんが、あえて言わせていただきます。小谷さん、あなたは素晴らしい人生を歩まれていますね。わたしは、小谷さんの生き方を心からリスペクトしています。