- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1632 人間学・ホスピタリティ 『孤独の科学』 孤独の科学』ジョン・T・カシオポ/ウィリアム・パトリック著、柴田裕之訳(河出文庫)

2018.12.04

『孤独の科学』ジョン・T・カシオポ/ウィリアム・パトリック著、柴田裕之訳(河出文庫)を読みました。サブタイトルは「人はなぜ寂しくなるのか」です。わたしは「グリーフケア」の研究と実践を行っていますが、「孤独」の問題はそれに深く関わっています。

著者のカシオポはシカゴ大学ティファニー・アンド・マーガレット・ブレイク殊勲教授。科学的心理学会元会長。認知・社会神経科学センター所長。「社会神経科学」の創始者の1人。全米科学アカデミー・トロウランド・リサーチ賞、アメリカ心理学会殊勲科学貢献賞ほか多数受賞。もう1人の著者パトリックは「ジャーナル・オブ・ライフ・サイエンス」誌の創刊者・編集人です。

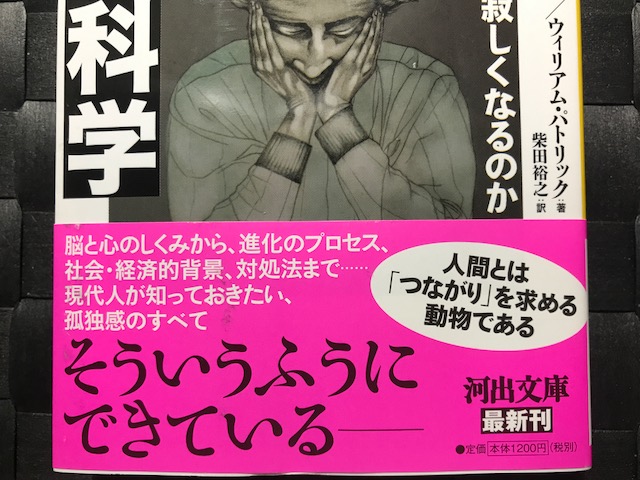

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「脳と心のしくみから、進化のプロセス、社会・経済的背景、対処法まで……現代人が知っておきたい、孤独感のすねて」「人間とは『つながり』を求める動物である」「そういうふうにできている」と書かれています。

また、カバー裏表紙には「内容紹介」があります。

「その孤独感には理由がある! 脳と心のしくみから、遺伝と環境、進化のプロセス、病との関係、社会・経済的背景まで……『つながり』を求める動物としての人間――第一人者がさまざまな角度からその本性に迫る。少子高齢化が進み、コミュニティーの重要性が見直されている現代社会において、よりいっそう示唆に富む一冊である」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

第一部 孤独な人たち

第1章 対人関係の中で寂しさを覚える

第2章 遺伝の力、環境の力

第3章 事故制御力が失われていく

第4章 利己的な遺伝子と社会的な動物

第5章 普遍的な要素と個別的な要素

第6章 孤独感による心身の摩耗

第二部 人間という社会的な生き物

第7章 人と人を結ぶ交感の糸

第8章 断つべからざるつながり

第9章 誰よりも汝自身を知ること

第10章 生まれ持った葛藤

第11章 起きて当然の葛藤

第三部 社会的つながりに意味を見出す

第12章 三種類の適応

第13章 適切な社会的つながりを築くために

第14章 社会的なつながりの力

「訳者あとがき」

「文庫版のための訳者あとがき」

「原注」

「はじめに」には、以下のように書かれています。

「20世紀後半に人間の心の科学的研究で使われた最も有力なメタファーは、大量の情報処理能力を持った単体の装置としてのコンピューターだった。しかし、孤独感を研究してみると、私たちはこのメタファーには満足できなくなった。今日のコンピューターは大々的に相互接続されていて、単体のコンピューターに内蔵されたハードウェアやソフトウェアをはるかに凌ぐ能力を備えている。そして、人間の脳の遠隔受容器(たとえば目や耳)が大昔から、いわば無線ブロードバンドの相互接続を人間に提供してきたことが、私たちには明らかになってきた。相互接続したコンピューターの能力やプログラムが、1台のコンピューターのそれをはるかに凌ぐのとちょうど同じで、人間の脳が進化の過程で発展させてきた社会的・文化的能力や処理能力は、単体の脳のそれをはるかに超える。人間の全能力を理解するには、脳の記憶力や演算力だけでなく、ほかの人間を表象する能力や理解する能力、彼らと関係を持つ能力も評価する必要がある。つまり、意味を生み出す強力な社会的脳を私たちが進化させてきたことを認めなければならないのだ」

第一部「孤独な人たち」の第1章「対人関係の中で寂しさを覚える」では、「人間である証拠」として、以下のように書かれています。

「人間は生まれつき社会的な生き物だ。何から得られる喜びが幸せに最もつながりやすいかと訊かれると、大多数の人が富や名声、さらには身体的な健康よりもなお、愛と親密さと社会的帰属を高く評価する。人間という種にとって社会的なつながりがどれほど重要かを考えるとなおさら悩ましいのだが、常時、人口のおよそ20パーセント(つまり、アメリカだけでも6000万人)が強い孤立感を覚え、それが人生での不幸せの大きな原因となっている。この数字は、社会的な孤立が高血圧や運動不足、肥満、喫煙に匹敵するほどの影響を健康に与えることを思えば、いっそう深刻だ」

また、孤立の痛みを感じるのはすべてネガティブだ、と決めつけることはないとして、以下のように述べられています。

「孤独にまつわる感覚は、人間という種が生き残るのに貢献したから進化したのだ。『愛着理論』の先駆者である発達心理学者のジョン・ボウルビーは、こう書いている。『群れから孤立すること、とりわけ、幼いころに自分の保護者から引き離されることは、途方もない危険を孕んでいる。したがって、どの動物も孤立を避け、仲間との近接を維持する本能的習性を持っていたとしても、驚くことがあろうか』」

続けて、以下のように述べられています。

「人間は身体的な痛みを感じるおかげで身体的な危険を避けることができる。社会的な痛み、すなわち孤立感も同じような理由で進化した。この痛みを感じるおかげで、孤立したままになる危険が避けられたのだ。私たちの祖先は社会的なつながりに頼って安全を維持し、子孫という形で自分の遺伝子を首尾良く複製し、その子孫もまた、生き延びてさらに遺伝子の複製を残すことができた。彼らは、個体を守っているそうした絆が危うくなったり不足したりすると、孤独感を覚えることでそれを悟った。たとえば熱いフライパンに触れたら指を引っ込めるように、身体的な痛みを感じれば行動を変えることが促されるのと同じで、孤独感は、人間が社会的なつながりにもっと注意を払い、他者を求め、ほつれたり切れたりした絆を修復するのを促す刺激として発達した」

続けて、以下のように述べられています。

「ところがこの痛みは私たちを、目前の個人的な自己利益にいつも結びつくとはかぎらないような行動にも走らせた。この痛みは、私たちに自分の殻を破らせ、その時々よりも先まで視野を広げさせた」

さらには、「私たちの種が健康で幸せであるには、他者とのつながりに満足し安心していること、つまり『孤独でない』状態がとりわけ求められる。この状態を表す良い言葉がないので、それを私たちは『社会的なつながり』と呼んでいる」と述べるのでした。

「全体像をつかむ」としては、著者は述べています。

「『ほかの人間』が私たちの神経経路に反映されるカテゴリーとして格別に重要であることを思えば、どこのコミュニティーでも最も基本的な慣習が、社会的文脈の重要さを反映しているのもうなずける。というのも、今に残る人類の痕跡を見るかぎり、生活の中でとりわけ強く情動を喚起される経験は、婚礼や出産や死といった、社会的な絆の成立あるいは消滅にかかわる出来事だからだ。この絆には生活をまとまりあるものにする求心力がある。私たちはこの絆のおかげで、他者を受け入れられているという特別な安心感が得られ、絆が結べなかったときには拒絶されたという独特の悩ましい痛みを覚える。これこそ、人間が社会的な評価にこれほど敏感になる原因だ。私たちは他者にどう思われているかをひどく気にする。だからこそ、恐怖症で医師にかかる人の10大要因のうち3つが対人不安(人前で話す恐怖、見知らぬ人に会う恐怖、人込みへの恐怖)なのだ」

また、「社会的なつながり」について、以下のようにも述べられています。

「社会的なつながりを求める私たち人間の衝動はとても根が深いので、孤立感を抱いていると明晰な判断がしだいにできなくなることもある。知性を育む上で社会的なつながりが果たす役割を思えば、これもそれなりに、もっともな話だ。現在おおかたの神経科学者が認める見解によると、何万年もの長きにわたって人類の大脳皮質の拡大と、その内部での相互接続の強化を促したのは、しだいに複雑化する社会的な手がかりを送受したり、読み取ったり、中継したりする必要性だったという。言い換えれば、現在の私たちを形作ったのはおもに、他人とかかわり合う必要性だったのだ。

というわけで、社会的なつながりは自分という存在にしっかりと織り込まれているのであり、そうした社会的なつながりを実感することに、生理的にも情動的にも安定を促す効果があるとしても不思議はないだろう」

さらに、社会的なつながりについて、著者は以下のように述べます。

「社会と結ばれている、あるいは社会と断絶しているという感覚は、こうした例をはじめとするさまざまな形で、人間の体や行動に絶大な影響を及ぼしている。私たちの肉体は遅かれ早かれ必ず衰えていくが、その下り坂の勾配は、孤独感によって急になりうる。反対に、健全な社会的つながりは衰えを緩やかにする一助になる。私たちはひとたび『大きな社会的幸せ』の域に達したなら(これは誰にでも可能だ)、健康を回復するポジティブな力を与えられ、より長く、より丈夫に生き続ける後押しをしてもらえるのだ」

「誰が孤独に感じるか」として、著者はこう述べます。

「1960年代のロックスター、ジャニス・ジョプリンは、歌っているときには他者と強いつながりを感じられたが、いったんステージを降りると逆にひどく孤独だった。その彼女が死の直前、『2万5000人と愛し合ったのに、帰るときは独り(I just made love to twenty-five thousand people,but I’m going home alone)』という曲に取り組んでいると語っている。また、偶像視される20世紀の女性として真っ先に思い出されるジュディ・ガーランド、マリリン・モンロー、ダイアナ元イギリス皇太子妃の3人がいずれも孤独な人だったのは周知の事実だ。マーロン・ブランドらの伝説的な大物俳優についても同じことが言える」

「問題の三要因」として、著者は3つの複雑な要因の相互作用から孤独感の強大な影響力が生まれると訴えます。その三要因とは、(1)社会的な断絶に対する弱さ、(2)孤立感にまつわる情動を自己調整する能力、(3)他者についての心的表象、予期、推論。これらを踏まえて、著者はこう述べています。

「その人の感受性がどうあれ、社会的なつながりに対するそれぞれの欲求が満たされないときは、安らぎは得られない。初期の人類は集団でいたほうが生存の可能性が高かったため、他者とともにいる喜びを維持させつつ、意に反して独りになったときには不安感を生み出す遺伝子が選択されて、進化の過程で密接な結びつきを好む性向が強化された。さらに、これは本書の主題でもあるが、私たちは進化によって、社会と結びついているときに心地良さだけでなく安心感も得るようになった。ここできわめて重要なのは、進化の結果、人間は孤立すると居心地が悪いばかりか、身体的な脅威に直面したときのような不安感を抱く、という点だ。次に見るように、いったんこうした感覚が生まれると、社会的認知が危機感を帯び、やたらにその危機感を募らせる恐れがある」

「人生の主導権を握る」として、著者は述べます。

「社会的なつながりが体全体の機能を左右するのに対し、じつは自己調節(バランスを保とうとする各人の精神的・生理的努力の総和)の影響はほかの人々にも及ぶ。社会的なつながりに恵まれ、自己調節の利いた人ほど、周囲の環境に一致・同調した社会的シグナルを発している。それに呼応して受け取るシグナルもまた、なおさら一致・同調したものであるのも驚くにはあたらない。個人と周囲との間のやりとりから生じるこの相乗効果は、自己調節の当然の結果で、私たちはこれを『共調節(コ・レギュレーション)』と呼ぶ」

第2章「遺伝の力、環境の力」では、「孤独感の代償」として、以下のように述べられています。

「私たちは進化の作用によって、仲間といれば安全を感じ、心ならずも独りになったときは危機感を覚えるようにできているので、孤立の感覚と脅威の認識は互いに強め合い、警戒心を募らせて持続させる。生命や体が脅威にさらされたとき有効に対処できるように、自然は私たちに、『闘争・逃走反応』として知られる一連の生理反応とともに、極度に警戒する認知能力を授けてくれた。しかし、現在私たちが依存している神経回路網は、何百万年も前に私たちが直面した、いわば『当て逃げ型』のストレス要因に対応するために進化した。結果的に、このストレス反応(闘争・逃走反応)は、心臓血管系の抵抗をすばやく高め、私たちのエンジンを全開にするホルモンを体中にみなぎらせる。野良犬たちの攻撃をかわすのであれば、そのようなホルモンのおかげで私たちは命拾いするかもしれない。だが、孤立感や愛されていないという感覚がストレス要因のときには、こうした興奮性化学物質がひっきりなしに分泌され、老化を促進する有害な力として作用する」

また、「革紐(ただし伸縮自在)」として、以下のように述べられています。

「私たちの認知上の強みは、人類の最も近い親戚のチンパンジーやその近縁種のボノボにすでに見られる特性を組み合わせたり、増強したりしている点にある。大型哺乳類にとって、高い知能を持つことには自分の遺伝子を広める上で価値がある。食物を見つけたり捕まえたり、危険を避けたり、縄張りを移動したりするための、より良い方法が発見しやすくなるからだ。だが、そうした行動が必要とする複雑さも、社会的な生活の複雑さにはかなわない。人間は集団の中で生きるために、他者の精神状態を認識する能力、つまり、『心の理論』と呼ばれる能力を持つことが重要になった。しかし、心の理論もまた一種の社会的認知であり、孤独に感じることによって、たやすく歪められてしまう能力なのだ」

第3章「自己制御力が失われていく」では、「孤独感は注意力を奪う」として、こう述べられています。

「健康で幸せな人生を送るには脳の前頭葉が担っている統合知能が必要だ。この機能のことを、神経科学者や心理学者は『実行制御』と呼んでいる。この種の知能の調整や統合は、自分の名前を思い出すのには必要ない。簡単な計算もまた然り。ほかに、たとえば母国語を読んだりピアノで曲を弾いたりするように、いったん習得したらすぐに実行制御の手を離れる課題もある。だが、複雑な社会行動など、もっと込み入った認知機能には、生涯にわたる自己調節が必要とされる。私たちの帰属意識が損なわれたとき混乱を来すのは、こうした社会的な認知や行動だ」

第二部「人間という社会的な生き物」の第7章「人と人を結ぶ交感の糸」では、「行動は原因として伝わり、結果として返ってくる」として、こう述べられています。

「食事や睡眠といったごく基本的なプロセスでさえ、個別の化学反応以上の営みで、社会的慣習や社会的手がかりに対する応答でもあるのだ。

しかし、実験室での調査ではこのような社会的な影響を生体の体内深くまでたどることができる。神経生物学者スーザン・ヘイバーと社会学者パトリシア・バーカスは、オスのアカゲザルの群れにアンフェタミン(覚醒剤)を投与し、個々のサルへの影響の現れ方が群れの中での地位によって非常に異なること(実際、正反対であること)を発見した。地位の高いオスは支配的な行動が強まったが、地位の低いオスは服従的な行動が増えた。別の状況では『純粋に』生理的な反応と考えられていたことが、社会的文脈によって決まったのだ」

第8章「断つべからざるつながり」では、「ハーロウの悪名高き実験」として、以下のように書かれています。

「1958年、ウィスコンシン大学の心理学者ハリー・ハーロウは、今や伝説の(というより、悪名高い、と言うべきだろうか)実験を行なった。彼はアカゲザルの赤ん坊を母親から引き離し、代わりに、一体はワイヤー、もう一体は布で作られた、二体の代理母を与えた。どちらの『母親』に哺乳瓶をとりつけてミルクが飲めるようにしてあっても、サルの赤ん坊は多くの時間を布でできたほうに抱きついて過ごし、驚いたり気が動転したりしたときにはそちらに飛びついた。ワイヤーでできた母親のほうに行くのは哺乳瓶がついていたときだけ、それもミルクを飲んでいる間だけだった。ハーロウは、触覚的な心地良さを奪われたサルが精神と情動の両面で発達が大幅に遅れることを発見した」

一方、「健全な絆」として、こう書かれています、

「半世紀ほど前、精神分析学者ジョン・ボウルビーは、個々の人間の成長過程における他者との絆のダイナミクスを解明しようとしているとき、オーストリアの科学者コンラート・ローレンツの研究結果からヒントを得た。行動学(動物行動学)の有名な研究者ローレンツは、本来、母親の姿を頭に『刷り込み』、本能的にその後について回るガンのヒナに、コンラート・ローレンツその人の姿を苦もなく刷り込み、自分の後を1列に並んでついて回るようにできることを明らかにした。このオーストリア人科学者の後を追いかけるガンのヒナの写真が世界中で紹介された。ボウルビーはローレンツの発見を発展させて1つの理論をまとめ、「愛着理論」と名づけた。親と子の間で生得的なシグナルが交わされることによって、両者の関係だけでなく、子供のその後の性質までも決まる、というものだ。ボウルビーの理論の最大の問題は、人間はガンではないという点にある」

第9章「誰よりも汝自身を知ること」では、「注意深く眺める」として、以下のように書かれています。

「ポジティブなものを楽しめないということは、主観的な孤立感を親しい間柄にまで持ち込む人には、さらに別の意味合いを持つ。人がポジティブな経験の後に自分のパートナーから支援や後押しを得ることを、心理学者は『社会的資本の利用』と言う。こうしたポジティブなものを心から楽しみ、最大限に利用することは、結婚生活などの親密な関係の健全性のためには、つらい時期に協力的であるよりもなおさら重要であることを、研究の結果が示している。パートナーの昇進を共に喜び合うのは、パートナーが昇進しそこなったときに気遣ってあげるよりも、じつは重要になりうるようだ。同様に、別の研究からは次のようなことが明らかになった。結婚生活での問題を解決するときには、2人の前途は愉快で楽しいという見通しを持ち続けていれば(たとえ、その陽気さに見合うほどのコミュニケーション技能がなくても)、不機嫌な顔でどうにか適切な言動を続けるよりも、パートナーを幸せにしてやれる可能性がはるかに高くなる」

第三部「社会的つながりに意味を見出す」の第12章「三種類の適応」では、「社会の基本原理」として、以下のように書かれています。

「わずかな骨が散らばって残っているだけの十数種のヒト科の類人猿が、どのような社会的行動をとっていたかを推定する手段はない。しかもホモ・サピエンスへとつながる系統については、より長い期間を視野に入れ、より大きく全体像を見据えることができたからこそ、社会的な協力を民族国家という形にまで最適化させられたのがわかっている。その最適化にどれだけ成功したかは、時代や場所によっても違うのは明らかだが、社会的調和が著しく乱され、暴力や貧困や経済不況へ転落した例を見れば、社会的な協力の重要性がわかるだろう。個人的な野心や個人利益への願望とは対照を成して働く「第三の適応」のより広い社会的な物の見方を、しっかりと受け入れたとき初めて、私たちは偏狭な私利私欲を超えた真に革新的な解決にたどり着ける。個人や家族や部族、そして最終的には種のためになる考え方こそ、最高のものだ」

続けて、以下のように書かれています。

「梃子や車輪、火を使ったテクノロジーは、いつの時代にも公共のものだった。ヘロドトスの知恵もヘーゲルの知恵も、誰もが利用できる。何十年にもわたって略奪と横領を繰り返す悪辣な実業家でさえ、改心して最後には巨大な財団を設立し、自分の富を使って社会の役に立とうとすることが多い。マザー・テレサは自分の一生をコルカトの貧民を救うことに捧げたが、ノーベル賞受賞を狙っていたわけではない。サー・ティム・バーナーズ=リーは人類を1つに結びつける手段としてワールドワイドウェブの基本的な構造を発明したのであって、営利目的の利用を考えてはいなかった。それにもかかわらず、有益な進歩にまつわる人類の歴史は、部族主義や不寛容、流血、残虐などを含む、『勝者総取り』や『私のやり方が嫌なら出ていけ』式の考え方にずっと傷つけられている」

第13章「適切な社会的つながりを築くために」では、「Eは最善を『expect(期待する)』のE」として、以下のように書かれています。

「ポジティブになって他者に善意を施そうとする人は、気がつくと、打ちのめされ、疲労困憊していることがある。つらい時を過ごしていて、もしかしたら鬱状態に陥っている可能性もある友人や配偶者と接していると、自分まで気持ちが落ち込む恐れがある。自分のエネルギー・レベルが落ちたら、それは、自分と友人あるいは配偶者には専門家の特別な助けが必要だという重要なシグナルかもしれない。また、自分が満たされるより、他者を満たすほうに熱を入れすぎてしまうことも考えられる。もしそうなったら、疲れ果ててしまわないうちに何か手を打って、互恵主義やバランスに注意を向け直すべきだ。人づき合いはいつも複雑だとはいえ、この複雑さを乗り越えることが、そもそも人間の大きな脳を進化させ、発達させてきた原動力だったと言っても過言ではない」

第14章「社会的なつながりの力」では、「もう寂しくはない」として、以下のように書かれています。

「イエスの教えを広める運動の初期に、グノーシス派のような神秘主義的で内部志向型の宗派は早々と姿を消した。やがて西洋の世界を構成する主要な要素となるタイプのキリスト教は自尊という単純なメッセージ(「神の国は汝の中にある」)に焦点を絞り、これを、食事を共にすることや、共同生活を送ることとさえ結びつけた。その合理化された神学はユダヤ教の複雑な清めの儀式を捨て去り、神秘主義的な意味でというより、他者に対する一個人の行動の問題として悪を提示した。生き残って繁栄した教会は、すでに社会的な支援の強力な源だったユダヤ教の伝統の基本的理論を個人の内面生活に明確に拡張し、怒りや憎しみ、誤った情欲といった、社会的つながりにとって有害な思いを心に抱くことさえ禁じる掟を定めた」

続けて、初期のキリスト教について、以下のように述べられています。

「エルサレムの神殿を信仰生活の中心とすることはなくなったが、通常の人間生活の基本要素を神聖化するための儀式は残した。生殖には結婚、誕生にあたっては洗礼、病気になれば塗油、死に臨んでは、臨終の人に対する最後の秘蹟という具合だ。これらの儀式を通じて教会は人の生涯にわたって社会的なつながりの指針を与えた。こうして、この、すべてにかかわる教会は、実用的な社会慣習の担い手になった。人に自尊心を持たせ、死者を埋葬し、貧者を養った。ユダヤ教、イスラム教、儒教、仏教と同じく、キリスト教は、夫婦や家族の関係から商取引を行なう際や隣人とつき合う際の基準まで、コミュニティー内のあらゆる関係ややりとりを調節した」

「生身の人間が集まる効果」として、著者は述べます。

「私たち人類は群居せざるをえない種として、たんに抽象的な意味で帰属するだけでなく、現実に集まる必要がある。宗教儀式と罹病率や死亡率の減少との間に関連性が見出される事実を踏まえると、生身の人間が集まることには、実際に有効な役割があるかもしれない。社会学者のリンダ・H・パウエル、リーラ・シャハビ、カール・E・トレセンは宗教と健康に関する広範な文献のメタ分析を行ない、ポジティブな影響とされるものの説明になるかもしれない9つの仮説を検討した。宗教心の強い人が健康で長生きするのは、宗教が促進する、より保守的で健康的なライフスタイルのおかげなのだろうか。それは祈りの力のおかげだろうか。それとも、信心そのものにまつわるものが細胞レベルで私たちに影響を与えているのだろうか」

また、著者は以下のようにも述べています。

「ロータリークラブに毎週出席するのも良いかもしれないが、パウエルたちの調査結果によれば、宗教的な集会への定期的な出席には何か特別なものがあるかもしれないという。教会に行けば、家族の絆の強化や友人との信頼できる交遊というおまけまでつくことが多い。また、宗教は他者に助けてもらうことより他者を助けることに重点を置く傾向がある。この利他主義的な姿勢は自尊心や自制心を育て、その一方で憂鬱な気持ちを軽くする。礼拝に参加し、他者が祈りや瞑想だけでなく、思いやりのある援助に打ち込むのを目にすることで、社会的なお手本も得られ、より健康的なライフスタイルを含めて多種多様のポジティブな行為をさらに強めることができる。コミュニティー感覚、良い友人に囲まれて過ごす時間、夫婦や家族という親密な関係の強化はすべて、幸せの増大に貢献しているかもしれない。しかしそれでも、まだもっと強力なものが何か作用しているかもしれない」

さらに「孤立の経済学」として、こう述べるのでした。

「個人として、また社会として、人間的なつながりへの欲求に上手に対処できれば、得るものは大きく、対処の仕方が下手ならば、失うものは大きい。新しいパターンの移住によって世界中の既成の文化が変わっていくにつれ、部族主義を超えて共通基盤を見出すことの重要性は、かつてないほどに大きくなっている。私たちは、孤独感を抱くと必要以上に脅威を覚えるようになり、認知能力が減退することを肝に銘じるだけでなく、本物のつながりの温もりのおかげで心が自由になり、目の前にどんな難関があっても、集中して取り組めることも忘れてはならない。個人としても社会としても、社会的な孤立感を覚えると、私たちは創造力とエネルギーの広大な貯水池を失ってしまう。人間どうしのつながりは、私たち人間の可能性を育んでくれる井戸に水を加える」

「訳者あとがき」では、柴田裕之氏がこう述べます。

「孤独を感じるのは嫌なもの、つらいものとは思っていたが、これほど有害とは知らなかった。なにしろ社会とのつながりが乏しいと、集中力や判断力が損なわれ、睡眠の質が落ちて疲労感が増すばかり、老いが早まり、心臓病、脳血管や循環器の疾患、癌、さらには呼吸器や胃腸の疾患などで死ぬリスクが高まり、その危険度は高血圧や肥満、運動不足、喫煙に匹敵するというのだ」

続けて、柴田氏は次のように述べています。

「ただし孤独と言っても、著者が何度も指摘しているように、独りでいるのと孤独を感じるのとは違う。孤独感というのは、あくまで主観的なものだ。独りでいても孤独感を覚えない人もいれば、大勢に囲まれていても、孤独に感じる人もいる。

もう1つ大切なのは、孤独感自体が、けっして悪いものではないことだろう。誰もがときおり孤独を味わうのがあたりまえで、それは、孤独感が役に立つからだ。孤独感は、人間という種が生き残るのに貢献したから進化したのだ」

そして、柴田氏はこう述べるのでした。

「1つの契機となったのが、邦訳刊行から1年後の2011年に起こった東日本大震災ではないか? 人的・物的被害の甚大さや被災された方々が心に受けた傷は言うに及ばず、故郷を一時的あるいは長期的に離れざるをえなくなった方々の社会的つながりの途絶と寂しさにも、どれほど多くの人が胸を痛めたことか。その一方で、国民の間の連帯感や、被災者と支援活動者との絆など、育まれた社会的つながりもあった」

わたしは東日本大震災の直後に『隣人の時代』(三五館)を上梓しました。同書で、わたしは「なぜ、世界中の人々は隣人愛を発揮するのか」と読者に問いました。その答えは簡単です。それは、人類の本能だからです。「隣人愛」は「相互扶助」につながります。「助け合い」ということです。わが社は冠婚葬祭互助会ですが、互助会の「互助」とは「相互扶助」の略です。

よく、「人」という字は互いが支えあってできていると言われます。互いが支え合い、助け合うことは、じつは人類の本能なのです。チャールズ・ダーウインは1859年に『種の起源』を発表して有名な自然選択理論を唱えましたが、そこでは人類の問題はほとんど扱っていませんでした。進化論が広く知れわたった12年後の1871年、人間の進化を真正面から論じた『人間の由来』を発表します。この本でダーウインは、道徳感情の萌芽が動物にも見られること、しかもそのような利他性が社会性の高い生物でよく発達していることから、人間の道徳感情も祖先が高度に発達した社会を形成して暮らしていたことに由来するとしたのです。そのような環境下では、お互いに助け合うほうが適応的であり、相互の利他性を好むような感情、すなわち道徳感情が進化してきたのだというわけです。

このダーウインの道徳起源論をさらに進めて人間社会を考察したのが、ピョートル・クロポトキンです。クロポトキンといえば、一般にはアナキストの革命家として知られています。しかし、ロシアでの革命家としての活動は1880年半ばで終わっています。その後、イギリスに亡命して当地で執筆し、1902年に発表したのが『相互扶助論』です。ダーウインの進化論の影響を強く受けながらも、それの「適者生存の原則」や「不断の闘争と生存競争」をクロポトキンが批判し、生命が「進化」する条件は「相互扶助」にあることを論証した本です。

この本は、トーマス・ハクスレーの随筆に刺激を受けて書かれたそうです。ハクスレーは、自然は利己的な生物同士の非情な闘争の舞台であると論じていました。この理論は、マルサス、ホッブス、マキアヴェリ、そして聖アウグスティヌスからギリシャのソフィスト哲学者にまでさかのぼる古い伝統的な考え方の流れをくみます。その考え方とは、文化によって飼い慣らされなければ、人間の本性は基本的に利己的で個人主義的であるという見解です。それに対して、クロポトキンは、プラトンやルソーらの思想の流れに沿う主張を展開しました。つまり、人間は高潔で博愛の精神を持ってこの世に生まれ落ちるが、社会によって堕落させられるという考え方です。平たく言えば、ハクスレーは「性悪説」、クロポトキンは「性善説」ということになります。

『相互扶助論』の序文には、ゲーテのエピソードが出てきます。博物学的天才として知られたゲーテは、相互扶助が進化の要素としてつとに重要なものであることを認めていました。1827年のことですが、ある日、『ゲーテとの対話』の著者として知られるエッカーマンが、ゲーテを訪ねました。そして、エッカーマンが飼っていた2羽のミソサザイのヒナが逃げ出して、翌日、コマドリの巣の中でそのヒナと一緒に養われていたという話をしました。ゲーテはこの事実に非常に感激して、彼の「神の愛はいたるところに行き渡っている」という汎神論的思想がそれによって確証されたものと思いました。

「もし縁もゆかりもない他者をこうして養うということが、自然界のどこにでも行なわれていて、その一般法則だということになれば、今まで解くことのできなかった多くの謎はたちどころに解けてしまう」とゲーテは言いました。さらに翌日もそのことを語りながら、必ず「無尽蔵の宝庫が得られる」と言って、動物学者だったエッカーマンに熱心にこの問題についての研究をすすめたといいます。

クロポトキンによれば、きわめて長い進化の流れの中で、動物と人類の社会には互いに助け合うという本能が発達してきました。近所に火事があったとき、私たちが手桶に水を汲んでその家に駆けつけるのは、隣人しかも往々まったく見も知らない人に対する愛からではありません。愛よりは漠然としていますが、しかしはるかに広い、相互扶助の本能が私たちを動かすというのです。クロポトキンは、ハクスレーが強調する「生存競争」の概念は、人間社会はもちろんのこと、自然界においても自分の観察とは一致しないと述べています。

生きることは血生臭い乱闘ではないし、ハクスレーが彼の随筆に引用したホッブスの言葉のように「万人の万人に対する戦い」でもなく、競争よりもむしろ協力によって特徴づけられている。現に、最も繁栄している動物は、最も協力的な動物であるように思われる。もし各個体が他者と戦うことによって進化していくというなら、相互利益が得られるような形にデザインされることによっても進化していくはずである。以上のように、クロポトキンは考えました。

クロポトキンは、利己性は動物の伝統であり、道徳は文明社会に住む人間の伝統であるという説を受け入れようとはしませんでした。彼は、協力こそが太古からの動物の伝統であり、人間もまた他の動物と同様にその伝統を受け継いでいるのだと考えたのです。「オウムは他の鳥たちよりも優秀である。なぜなら、彼らは他の鳥よりも社交的であるからだ。それはつまり、より知的であることを意味するのである」とクロポトキンは述べています。また人間社会においても、原始的部族も文明人に負けず劣らず協力しあいます。農村の共同牧草地から中世のギルドにいたるまで、人々が助けあえば助けあうほど、共同体は繁栄してきたのだと、クロポトキンは論じます。

古代ギリシャの哲学者アリストテレスは「人間は社会的動物である」と言いました。近年の生物学的な証拠に照らし合わせてみると、この言葉はまったく正しかったことがわかります。結局、人間はどこまでも社会を必要とするのです。人間にとっての「相互扶助」とは生物的本能であるとともに、社会的本能でもあるのです。人間がお互いに助け合うこと。困っている人がいたら救ってあげること。これは、人間にとって、ごく当たり前の本能なのです。『隣人の時代』と本書『孤独の科学』のメッセージは明らかに通じ合っています。ともに「社会的つながりの力」について論じた本ですので、当然と言えば当然でしょう。本書を読みながら、わたしはずっと『隣人の時代』を執筆したときのことを思い出していました。