- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1651 哲学・思想・科学 『幸福とは何か』 長谷川宏著(中公新書)

2019.01.15

『幸福とは何か』長谷川宏著(中公新書)を読みました。「ソクラテスからアラン、ラッセルまで」というサブタイトルがついています。1940年島根県生まれ。68年東京大学文学部哲学科博士課程単位取得退学.哲学者。自宅で学習塾を開くかたわら、原書でヘーゲルを読む会を主宰。一連のヘーゲルの翻訳に対し、ドイツ政府よりレッシング翻訳賞を受賞。著書『日本精神史』(講談社)、『新しいヘーゲル』(講談社現代新書)、『高校生のための哲学入門』(ちくま新書)、『生活を哲学する』(岩波書店)など。他に、一条真也の読書館『精神現象学』で紹介した本をはじめとした訳書があります。

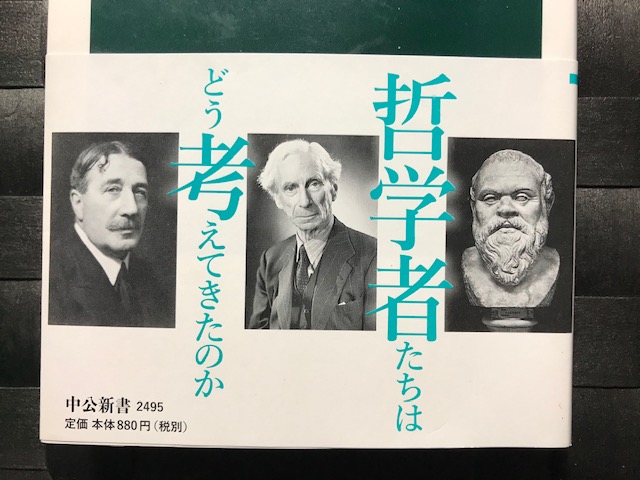

本書の帯

本書の帯

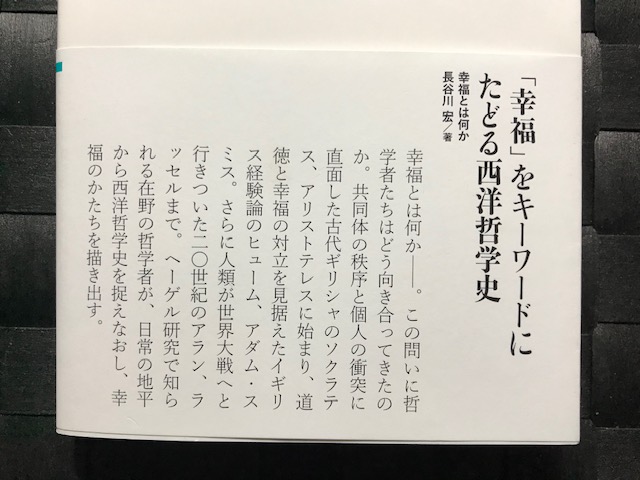

本書の帯には、ソクラテス、ラッセル、アランの肖像とともに、「哲学者たちはどう考えてきたのか」と書かれています。また、帯の裏とカバー前そでには、以下のように書かれています。

「幸福とは何か――。この問いに哲学者たちはどう向き合ってきたのか。共同体の秩序と個人の衝突に直面した古代ギリシャのソクラテス、アリストテレスに始まり、道徳と幸福の対立を見据えたイギリス経験論のヒューム、アダム・スミス。さらに人類が世界大戦へと行きついた20世紀のアラン、ラッセルまで。ヘーゲル研究で知られる在野の哲学者が、日常の地平から西洋哲学史を捉えなおし、幸福のかたちを描き出す」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「まえがき」

序章 幸福への問い

第一章 古代ギリシャ・ローマの幸福観――共同体と個人の分裂

「賢者ソロンの答え」

1 ソクラテスの生きかた

2 最高善――アリストテレス

3 エピクロスとセネカ

第二章 西洋近代の幸福論――道徳と幸福の対立

「なぜ中世を問わないのか」

1 経験への執着――ヒューム

2 共感と道徳秩序――アダム・スミス

3 カントとベンサム

第三章 20世紀の幸福論――大戦の時代に

「世界大戦の時代」

1 青い鳥の象徴するもの――メーテルリンク

2 健全なる精神――アラン

3 常識の立場――ラッセル

終章 幸福論の現在

「あとがき」

「まえがき」で、著者は「幸福」という概念がけっして明確でないことを指摘し、以下のように述べています。

「思想の水準においても、洋の東西を問わず、幸福が主題化され、その幅と奥行きが論理的に追求されることは少なかった。概念の不明確さが災いしたのであろう。幸福は日常生活の具体性と深くかかわるものでありながら、それを一般的な論題として設定しようとすると、うまく手の内におさまらない。概念の不明確さはそんな形で論者を悩ませたにちがいない」

続けて、著者は以下のように述べています。

「人間が人間としてこの世に生きていくことからすると、幸福の対極にあって深くかかわるものとして道徳ないし義務が浮かび上がってくるが、思想史の流れを見わたすと、哲学的主題としては幸福よりも道徳ないし義務が取り上げられるほうがはるかに多かった。道徳ないし義務は、幸福に比べれば概念の輪郭が明確に思いえがけるし、それとともに、上位の者が下位の者に教え諭すという哲学の一般的な構図に適合しやすいからだ」

本書では、主題になりにくい幸福が西洋哲学史のなかでどう扱われたかを考察していますが、著者は以下のように述べます。

「思考の大きな枠組としては、共同体の秩序と個人の生きかたに裂け目が生じるとき、幸福への問いが本質的な意味をもってくると考えられる。裂け目が大きく生じ、裂け目が人びとに強く意識された典型的な時代として、ソクラテス、プラトン、アリストテレスの生きた古代ギリシャからストア派、エピクロス派の生まれた古代ローマにかけての時代、個人の生きかたに価値の置かれるようになった18世紀、世界大戦の勃発した20世紀の3つの時期を取り上げる。3つの激動の時代に人びとは共同体と個人の間に生じた裂け目をどういうものとして意識し、どう克服しようとしたのか。そのなかで幸福はどのようなものとしてイメージされたのか。過去のそうした体験が、わたしたちの現在の生きかたとどう交差するのか。――それを問うことがこの本のねらいである」

序章「幸福への問い」では、「静けさと平穏さ」として、著者はこう述べています。

「生活にゆとりができれば、人びとが刺激を求め、騒がしさや賑やかさを求めるのは社会の必然的な動きだといえるし、その必然に導かれて都市化はいよいよ進み、情報社会化、消費社会化に拍車がかかるけれども、都市化の進行、情報社会化、消費社会化の進展は担々として平穏な暮らしのリズムを打ちこわしはしない。人びとは刺激と騒がしさと賑やかさが暮らしの全体を覆うことを求めはしない。人間の心はそんな刺激の強い状態や喧噪状態には生理的に耐えられない。刺激のあとには安息が、騒がしさや賑やかさのあとには静穏が必要だし、静穏が積極的に求められる」

実際、農業を中心とする前近代社会と工業化・商品経済化の進む近代化を大きく対比するとき、安息や静穏を求める気持ちは近代社会に至ってかえって強まったと指摘した上で、著者はこう述べます。

「周辺の農地を耕し、食料を自給自足する社会では、自然のリズムに合わせた安定したリズムが生活の基調をなし、自然災害や戦争その他の社会的事件によって乱される以外は暮らしの安定したリズムは無意識のうちに保たれていた。とすれば、安息や静穏をあえて求める必要はなく、それを求めるのは、安定したリズムの乱れが随所で実感される近代社会にふさわしい心事だと思える」

そして、しあわせという感覚ないし観念はその心事と切っても切れない関係にあるとして、著者は述べます。

「刺激に満ちた騒がしく賑やかな場面で、たとえば、観光旅行に出かけて見たこともない贅沢品や珍品の並ぶ商店街をぶらついているときなどに、しあわせだと思うこともなくもない。が、目にするものが変わるにつれて高まったり沈んだりする心の動きは、その波立ちの激しささゆえにしあわせの名で呼ぶより、喜びとか興奮とか感動の名で呼ぶのがふさわしい。商店街のぶらつきはまあ4、5時間が限度だろうが、しあわせということばは安定した心地よい気分が長く持続する状態をいうにふさわしいことばなのだ」

第一章「古代ギリシャ・ローマの幸福観」として、著者は、与謝蕪村の「夜色楼台図」や、三好達治の二行詩や、長田弘の詩「友人」や、佐野洋子の絵本『100万回生きたねこ』などを取り上げ、そこに、静かで、穏やかで、さりげない幸福のイメージを見出します。「それらは洋の東西を問わず広く一般的に見られる幸福の図であり、幸福の語感と重なるものであるといっていいと思う。そこに見てとれるのは、日常の現実からそれほど離れることのない、日々の暮らしやふるまいと重なるようにしてあらわれ出る、幸福の『ゆるやかさ』とでもいうべきものだ」と述べます。

古代ギリシャの哲学者であるアリストテレスは、頭を使ってものごとを知的に見つめ、思考する「テオーリア」(観想)こそが完全な幸福であると考えましたが、この謹厳な幸福は「ゆるやかさ」とは対極をなすといえます。著者は、「ゆるやかな幸福が、善や徳とまったく無関係とはいえないにしても、それらとは領域を異にし、いわば肩肘を張らずにそこに近づけるのに対して、アリストテレスの幸福は善や徳と同じ領域に置かれてそれらと張り合い、さらには、それらをぬき去って最高位に昇りつめるような概念として設定されているのだ」

第二章「西洋近代の幸福論」では、「なぜ中世を問わないのか」として、著者は以下のように述べています。

「西洋中世は思想史の上では神中心の時代、あるいは神の支配する時代とされる。キリスト教が政治権力と結びついて巨大な権威として社会を覆うのに見合って、この世を創造した全知全能の神の意向が自然界と人間界の隅々にまで及んでいるとするのが、西洋中世思想の基調だった。すべてが神の支配下にあり、すべてが神からやってきて神へと帰っていくと考えられた。

幸福もむろんそうだった。幸福は神のもとにあり、神があたえてくれるものであり、神の意に従って生きることこそが幸福だった。場合によっては、自分が、自分たちが、幸福であるかどうかについてさえも、神の判断を仰がねばならなかった」

1「経験への執着――ヒューム」では、著者は以下のように述べます。

「西洋近代の幸福論はキリスト教的な絶対神の支配から離脱することをもって始まった。離脱と幸福論の成立とを単純な一本線でつなぐことはできないが、人びとの心が絶対神の支配を受け容れているかぎり、幸福への思いが時代の思想として人びとをとらえることはむずかしかった」

「高みに立つ神の支配は、実質的には、聖書の文言、さまざまな宗教儀式、宗教行事、宗教的慣習その他を通じて人びとの日常のふるまいまでを規制するものだったが、その支配と規制がゆるむことは人びとの思いが自身自身へと――自分の生活や行動や世界へと――帰っていくことを意味した。自分の生活や行動や世界をこれまでとはちがう目で見ることを意味した」

2「共感と道徳秩序――アダム・スミス」では、スミスの著書『道徳感情論』を取り上げ、「共感」というキーワードに注目する著者は、以下のように述べます。

「共感を道徳感情の根幹に置き、人びとのなかで人びとと共に生きることが道徳的に生きることだとするスミスの議論は、こうして、共に生きていくことが人間的にゆたかな生きかたであり、生き生きとした、幸福な生きかたであるというところまで視界を開いていく。人とつながり、人と交わり、人と共感することは、人間として正しく生きていくことに通じる道であるとともに、人間としてしあわせに生きていくことに通じる道でもあった。共感の感覚をしっかりともちつづけ、共に生きる人びとの顔つきと態度を鏡としておのれの生きかたを見直し調整し按配していくなかで、人の暮らしは道徳性と幸福の度合いをともども高めていくと考えられた」

このあたりは、拙著『隣人の時代』(三五館)の内容にも通じます。

また、著者は以下のようにも述べています。

「共感の気持はもともと人間に具わっていて折に触れておのずとわき起こってくるものだが、いつも同じように起こるわけではない。わき起こりかたに大小があって、こちらの情念が多くの共感を呼べばそれは適切な、礼儀正しい情念であり、共感を呼ばなければ不適切な、不謹慎な情念である。そうスミスは考える。目を引くのは、情念の適切・不適切を計る尺度として『凡庸さ』がもってこられ、凡庸な情念こそが適切な、礼儀正しい情念であり、強すぎたり弱すぎたりする情念は不適切で不謹慎な情念とされていることだ」

このあたりは、まさに拙著『礼を求めて』(三五館)の内容と重なります。

さらに著者は、以下のように述べるのでした。

「西洋の近代思想は、大陸の合理論にしても、イギリスの経験論にしても、進歩の観念と深く通い合うものだったが、産業革命の興隆期は社会の動きが進歩をさながらに体現する時代といってよく、その時代に生まれて時代とともに歩もうとする『国富論』には、進歩の観念の、いうならば純粋無垢のすがたが示されている。西洋近代思想の大成者たるヘーゲルは堂々たる進歩の思想家だったが、そのヘーゲルと比べても、スミスの進歩の観念はいっそうの晴れやかさをもつように思われるのだ

第三章「二〇世紀の幸福論」の1「青い鳥の象徴するもの」では、一条真也の読書館『青い鳥』で紹介した本が取り上げられ、著者は以下のように述べます。

「兄妹がさがし求める青い鳥は、劇中では幸福の島、幸福をもたらす鳥とされている。全身が青い鳥は、すっきりと形の整った、飛びかたにも無駄がなく、見る者の心を晴れやかにしてくれるすがたが思い浮かぶから、それが幸福と結びつくのはごく自然なことと思える。『青い鳥』の刊行以降、この劇作を離れて一般に青い鳥が幸福の象徴として人びとにイメージされるようになったのも、メーテルリンクの詩的想像力の卓抜さをものがたるものといってよかろう。青い鳥の青は、温か味のあるやや深い青がふさわしいということになろうか」

2「健全なる精神――アラン」では、アランの『幸福論』が取り上げられ、「観念過剰、感情過多への戒め」として、著者は以下のように述べます。

「19世紀末から20世紀前半のフランスに生きるなかで、アランはまわりの人びとの行動やふるまいのなかに観念や感情の肥大していくさまをいやというほど見ていた。産業の発達、都市への人口集中、衣食住の変化、生活の多忙化、規律・規制の強化、人づき合いの多様化、情報の量的拡大と質的細密化、等々、心身のゆとりや安定を突き崩し、人びとを緊張や苛立ちや神経過敏や情念の動揺へと導く社会の潮流は文明の高度化と切り離しがたく結びついていた。それを承知の上で、日々の暮らしにおいて、あくまでも心身のゆとりと安定を守りぬこうとする。それがアランの幸福論の眼目だった」

3「常識の立場――ラッセル」では、ラッセルの『幸福論』が取り上げられ、「楽天的な世界観を後楯に」として、著者は以下のように述べます。

「ラッセルは多くの人が幸福を手にできると考え、そうした考えが世の中の常識にかなうと考える。楽天的といっていい世界観だが、その正否はともかく、幸福について論を進めていく上で、楽天的な世界観を後楯とすることは思考をのびやかに展開するための欠くべからざる条件だった。幸福が可能な世界に生きる人びとの、なんとかして幸福を手にしたいという思いに向けて、幸福と不幸のありさまを解き明かしていく、――それがラッセルの『幸福論』の思想的な位置だった」

また、著者はラッセルの以下の言葉を紹介します。

「人間は協力関係に支えられて生きているし、たしかに不十分な面はあるが、協力するのに必要な親近感の生まれてくる本能的な器官を自然から提供されている。愛は協力関係へと通じる最初の、だれにも具わる情緒の形式であって、なんらかの強い愛を経験したことのある人なら、自分の最高の幸福が愛される人の幸福とは無縁だとする哲学に満足することはないだろう」

終章「幸福論の現在」では、「幸福論の守備範囲」として、著者は以下のように述べています。

「大状況と無縁には生きられないのがわたしたちの生きる現実だが、と同時に、大状況が容易に個人の幸福とつながらないのもわたしたちの現実だ。身のまわりの幸福は、自分の身を置く足場から考え、作り上げていくしかない。いま幸福は、大状況の色に染まらない、自分独自の幸福としてしかない。その意味で幸福論の守備範囲を設定することは世界を見る目を磨くことに通じ、思考の形として価値のあることだといえよう。幸福論は、対象となる幸福に似て、晴れがましさや華やかさとは縁遠い、地味で、ゆったりとした穏やかなものでなければならない」

そして、「あとがき」の冒頭で著者は述べるのでした。

「幸福が論じるにむずかしい主題であるとはつねづね感じていたことだ。幸福は本人の気のもちようと切っても切れない関係にあるし、年齢、性格、職業、地位、懐具合といった個人にまつわる事情に大きく左右されもするから、一般的な論としてはなかなかなりたってくれない。それかあらぬか、わたしが長く取り組んできた西洋哲学においても、幸福論は脇に押しやられる気配が濃厚だった。たとえば西洋近代哲学を代表する体系家ヘーゲルを取ってみても、初期の『精神現象学』において犀利卓抜な『不幸の意識』論を展開してはいるものの、自然界と精神界を大きく視野におさめた円熟期の哲学体系のなかでは幸福が本格的に論じられることはなかった」

最後に、わたしのは多くの著書や監修書がありますが、それらを総称して「一条本」などと呼んでいます。その多くは「幸福」をテーマにしています。

言うまでもなく、「幸福」とは「こころ」の問題です。「人生100年時代」などと言われるようになりましたが、その長い人生を幸福なものにするのも、不幸なものとするのも、その人の「こころ」ひとつです。もともと、「こころ」は不安定なもので、「ころころ」と絶え間なく動き続け、落ち着きません。そんな「こころ」を安定させることができるのは、冠婚葬祭や年中行事といった「かたち」です。そんなメッセージをライトに書いたのが『人生の四季を愛でる』(毎日新聞出版)であり、本格的に論じたのが『儀式論』(弘文堂)です。そう、わたしの著書は、そのすべてが本質的に幸福論なのです。