- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1656 プロレス・格闘技・武道 『証言UWF完全崩壊の真実』 髙田延彦+船木誠勝+坂田亘+ミノワマン+大仁田厚ほか著(宝島社)

2019.02.06

『証言UWF完全崩壊の真実』髙田延彦+船木誠勝+坂田亘+ミノワマン+大仁田厚ほか著(宝島社)を読みました。一条真也の読書館『証言UWF』、『証言UWF最終章』で紹介した本の続編で、シリーズ完結篇です。

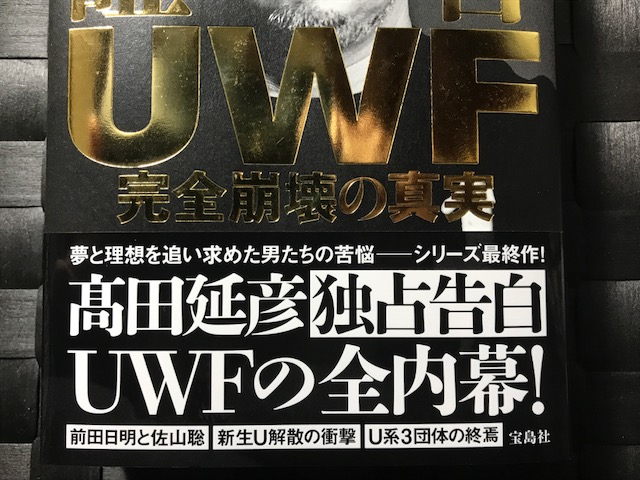

本書の帯

本書の帯

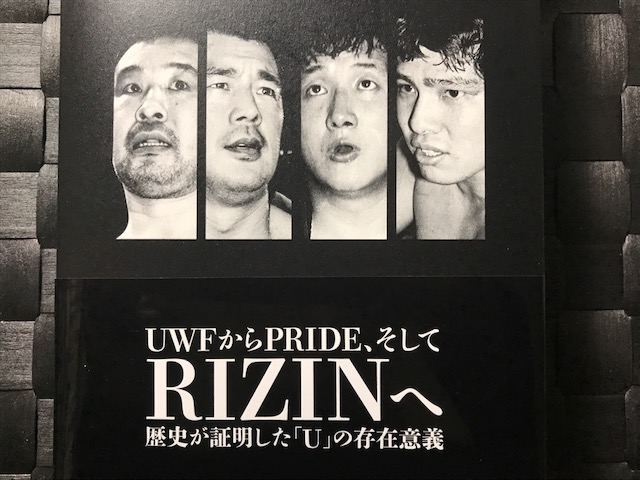

カバー表紙には髙田延彦の写真が使われており、帯には「夢と理想を追い求めた男たちの苦悩――シリーズ最終作!」「髙田延彦独占告白」「UWFの全内幕!」「前田日明と佐山聡」「新生U解散の衝撃」「U系3団体の終焉」と書かれています。カバー裏表紙には、桜庭和志、髙田、前田、佐山の顔写真が使われ、帯の裏には「UWFからPRIDE,そしてRIZINへ」「歴史が証明した[U]の存在意義」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

アマゾンの「内容紹介」には、こう書かれています。

「UFCとグレイシーという2つの『黒船』、そして1990年代後半から始まる総合格闘技ブーム。”Uの幻想”は崩壊し、『パンドラの箱』を開けざるをえなくなったU戦士たち。格闘技に侵食され、UWFが完全崩壊に至った内幕を当事者、関係者の証言で詳らかにする。証言UWFシリーズの最終作についに髙田延彦が登場。第一次UWFへの移籍から、UWFインターナショナルの崩壊まで、プロレスと格闘技の間で漂流し続けた男の葛藤と苦悩とは――」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「はじめに」ターザン山本

第1章 Uインター”最強”を追い求めた終着点

髙田延彦

Uインターの後期は、すべてを手放し、一人になりたかった

金原弘光

髙田道場に誘われなかったのは、正直ショックだった

山本喧一

Uインターで”神様”だった髙田さんは孤独だった

鈴木健

田村の「真剣勝負してください」発言で髙田さんは人間不信に

佐野巧真&松井大二郎

髙田さんの引退試合は、桜庭とやればよかったと思ってる

第2章 リングス”いびつ”な世界の終焉

坂田亘

“シュート”と”ワーク”を超えた恐るべき戦場だったリングス

北沢幹之

前田が人前で、何度も選手を殴るのだけはあんまりかなと……

第3章 パンクラス”21世紀のプロレス”の消滅

船木誠勝

掌底ルールを捨てたことで、完全にUは終わりました

ミノワマン

ヒクソン戦を狙い続けた男の”プロレス愛”

高橋義生

UFCで負けたらナイアガラの滝に飛び込むつもりだった

山田学

パンクラスを罵倒する前田日明が許せなかった

第4章 UWF”ムーブメント”に翻弄された男たち

エンセン井上

約束を守らないから、いまでも前田さんを許してない

塩崎啓二

リングスとPRIDE「至近距離」の真実

大仁田厚

UWFがなければFMWはなかった

「はじめに」で、ターザン山本がこう述べています。

「ひと言でいうとプロレスというジャンルが持っていた根源的コンプレックス。それを”超えたい”という若者たちの切なる夢と幻想。その象徴がUWFだった。

ジャイアント馬場はそのコンプレックスに黙秘を貫いた。ボロが出るのはわかっていたからだ。アントニオ猪木はプロレスラー最強伝説をぶち上げてコンプレックスを一掃しようとした。世間を徹底的に挑発し続けることが、プロレスが生き残っていく道だと考えていたからだ」

その後、猪木の思想的DNAはUWFを誕生させます。ターザンは山本は、「怒涛のムーブメント。影響力、絶大。一気にマット界を席巻した。だがその実態はは意外と脆弱だった。イメージだけが勝手に一人歩きしたUWFは、よくある内部分裂というブラックホールにはまっていく。絶対的教祖の不在と経典なき世界。そして総合格闘技の台頭という時代の波にのまれ、UWF信者たちはバラバラに解体していった」と書いています。

前作『証言UWF最終章』と同じく、本書もいろんな選手の発言集(証言集)です。その発言の中から、わたしが知らなかったこと、興味を引かれたこと、「なるほど」と思ったことなどを中心に抜き書き的に紹介していきたいと思います。

まずは、旧UWF(ユニバーサル・プロレス)に高田伸彦(当時)が新日本プロレスから移籍する際のエピソード。

「ユニバーサルに移籍する時、まだ入門したばかりの橋本真也を誘ったの。『巨人の星』の伴宙太に似ていたから、”伴宙太”って呼んでてね。私が道場を出るため、レンタルでトラックを借りてきた時、荷積みから荷降ろしまで手伝ってくれたのも彼。橋本自身、ユニバーサルに一緒に来たい気持ちはあったみたいだけど、彼はもともと高校時代の恩師を通じて新日本に入って、岐阜の地元から”いつか故郷に錦を飾れよ”って送り出された人間だから。入門したばかりで団体を移るのは、応援してくれた地元の人を裏切ることになる、と。『だから本当は行きたい気持ちがあるんですが、今回は辞退させていただきます』っていうことを、真摯に言ってきたのをよく憶えている」(髙田延彦)

新生UWFは「社会現象」と呼ばれるまでの一大ブームを巻き起こしましたが、1989年8月13日の横浜アリーナ大会での髙田延彦vs船木誠勝の一戦で、試合開始早々に船木の掌打を食らった髙田はダウンしました。髙田はフラフラ状態にもかかわらず、レフェリーのミスター空中がカウント8で止めて試合を続行させたっために、物議を醸しました。いまでも「髙田はKO状態だったのに、負けさせないためにレフェリーがカウントを止めた」と言われていますが、最近、当事者である船木が「あのフラフラになったのは、髙田さんの演技だと思う」と発言しました。果たして、真相は?

「あれね、意識はハッキリしていた。とにかくギリギリに立ち上がろうとカウントを聞きながら会場の盛り上がりを肌で感じていた。『将来、彼がUWFを引っ張っていく』という思いが根っこにあったの。あのシーンは、彼の”あの”勢いがハマれば、ここは観客にビッグインパクトを、なんてイメージでさ。結局、私のアクションがトゥーマッチだったみたい」(髙田延彦)

やはり、あのフラフラ状態は、髙田の演技だったのです。

わたしが一番知りたかったのは、髙田延彦の前田日明に対する思いです。本書でもハッキリとは発言していませんが、新生UWF解散の話題の流れの中で、「これは一般論だけど」と断った上で、髙田は次のように語りました。

「やはりどんな域に達した人間でも、自分に非があれば謝ることは必要。やはり、組織において人材というのは財産だから、それを守って前に進めるために、時には忸怩たる思いがあったとしても、頭を下げる。また、仲間の言っていることを一度、芯から受け止めて、理解するための努力をするっていうのは、トップに立つ人間として、必要不可欠な資質なんじゃないかと思う。自分が意地を張ることで、継続させたい組織がバラバラになってしまったら、元も子もないからね」(髙田延彦)

1995年10月9日、東京ドームで開催された「新日本プロレスvsUWFインターナショナル全面戦争」のメインイベントで、髙田延彦は武藤敬司のドラゴンスクリューでヒザを痛め、最後は足4の字固めの前に敗れました。

「あのドームでの対抗戦は、私が武藤に足4の字で負けることで、Uインターでやってきた功績が否定されたことは確かです。でも、あの対抗戦に付き合ってくれた若い選手たちを一発目のドームに出せたということは、彼らにとってもひとつの財産になったと思う。あの大会は、実券の売り上げでいえば、いまだに東京ドームの最高記録だといわれているからね。それだけ注目度の高い興行に、若いうちに出られたのは、彼らにとっていい経験になったと思う。あそこに出たという事実も永久に残るからね。要するに私たちにとってすべてがマイナスだった興行ではなかったということ。改めて、対抗戦に付き合ってくれた若い選手たちに感謝の気持ちを伝えたい」(髙田延彦)

「ユニバーサル、新生UWF、Uインターのメンバーで、10年先にこうしようとか、15年先にああしようなんて考えられた人間は一人もいないと思うよ。みんな目の前のことに対して必死に生きた。だからその時々で衝突して、くっついて離れて。すべては本気で生きてきた証。そうやってもがき続けて、ふと気づいたら、個々のたどり着くべき場所にたどり着いてるんじゃないの。人生、人が歩む道は計算してその通りに進めるものではないからね。私自身がそのサンプルみたいなものだから(笑)」(髙田延彦)

「Uインターは基本がプロレスで、シュートでも勝てる練習をしてきた団体だけど、リングスは世界中のいろんな格闘家を集めてきてるから、もともとシュートができる連中ばかりなんだよね。だからUインターは”シュートができるプロレスラーの団体”であるのに対して、リングスは”格闘家が集まってる団体”。基本シュートありきだから、やっていて刺激的ではあったよね。だからリングスジャパンの選手もけっこうシュートの試合やってたよ。たとえば、オランダとかロシアの初参戦の選手とかは、成瀬(昌由)選手とか坂田(亘)選手がだいたいシュートでやってたから。未知の強豪の相手をしっかりシュートで務める彼らは偉いなって思ったよね」(金原弘光)

パンクラスの高橋義生は、UFC12で、グレイシー柔術の強豪ヴァリッジ・イズマイウと対戦しました。下馬評では高橋が圧倒的に不利と言われていましたが、彼はオクタゴンで15分間闘い抜き、イズマイウに見事判定勝ちを収めました。

「現地入りしてからナイアガラの滝を見に行ったんですけど、もし負けたらここに飛び込もうって。冬だったからナイアガラの滝が凍ってて、水面が氷の剣山みたいになってたんですよ。『ここで飛び降りて、もし下まで意識があったら突き刺さって死ぬんだよな。痛えんだろうな』とか思いながら、試合会場がある町に向かったんです」(高橋義生)

そんな命がけの覚悟で挑んだ初めてのオクタゴンでのバーリ・トゥードで高橋は不思議な経験をします。スポーツ選手などが、極限の”超集中状態”に入り、さまざまな感覚が鋭くなることを「ゾーンに入る」などと言いますが、高橋も金網に囲まれた究極のリアルファイトで、そのゾーンに入ったというのです。

「あとでイズマイウ戦のビデオを見返してみたら、ゾーンに入ったあたりから試合中に体が一回りデカくなってるんです。筋肉が全然違うんですよ。あの時は、全然バテなかったし、疲れもなにも感じなかったし、ものすごく冷静で、試合中なのに観客席から客観的に自分の試合を観てる感じなんですよ。ものすごく不思議な感覚でした」(高橋義生)

UWFのアンチテーゼとしてできた団体がFMWです。「邪道」と呼ばれた大仁田厚によって生まれました。

「UWFとは対極の概念。二極化だよね。ちょうど最近、アメリカに行った時、マット界は、WWEとUFCの2大勢力に分化していた。僭越ながら、FMWとUWFみたいだと思ったもんだよ。あと、出自で言えば、UWFは、結局、根っこが新日本プロレスなんですね。猪木さんイコール”攻撃のプロレス”なんです。ところが、馬場さんの全日本プロレスは、どこまで行っても”受け身”なんです。『プロレスは”受け”だ』と。UWFは、まさに新日本からできた団体という感じでしたね。強いて言えば、FMWは全日本が根底でしょう。『強い』と言われるより、受けで『スゲーッ!』と言われたい。有刺鉄線や、爆弾にぶつかってでもね(笑)」(大仁田厚)

大仁田は、プロレスの否定から入っていることを指摘し、その分、動きや自分自身がどんどん制限され、どんどんカタくなっていくと危惧します。そして、髙田延彦の告白本である『泣き虫』を取り上げて、こう発言します。

「プロレスを否定しているから、もう戻れないのよ。言いたいこと? まあ、『髙田よ、米ビツを開けるな』ということかな。髙田vsヒクソン戦? 観てないけど、2回もやったっていうのは、ヒクソンには自信があったんだろうね。彼は勝てる相手としかやらないらしいじゃない」(大仁田厚)

「悲しいよな。格闘技は勝つか負けるかだけで決まる世界。敗者の美学がないのよ。そして、プロレスにはある、”2度目のチャンス”がほぼない。立ち上がれない。大きく言うとね、プロレスは人生であっても、総合格闘技は人生じゃない。世の中、勝利者だけじゃないじゃん?」(大仁田厚)

わたしは基本的に大仁田が嫌いなのですが、この発言には共感しました。本書の目玉になっている髙田延彦の告白ですが、自分に都合の良い話ばかりで、『泣き虫』の延長のように思えました。何よりも、あれだけ世話になった前田日明への感謝の念がまったく感じられません。

その前田ですが、本書では、金原の自主興行を妨害したり、元アウトサイダーの渋谷のパンクラスデビューをパンクラスに圧力をかけて妨害したりなどのネガティブなエピソードが明かされています。非常に興味深いというか、信じられないのがエンセン井上の証言です。「THE OUTSIDER」の興行に裏社会との仁義の問題で、前田日明が超ビビっていたというのですが、ちょっと簡単には信じられません。こんなダークな裏話が語られるところが格闘技のマイナー性を示していますが、これが事実と違うのなら、前田は自身の名誉のためにも堂々と反論した方がいいと思います。