- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1718 小説・詩歌 『そして、バトンは渡された』 瀬尾まいこ著(文藝春秋)

2019.05.02

『そして、バトンは渡された』瀬尾まいこ著(文藝春秋)を読みました。2019年本屋大賞を受賞した小説です。著者は1974年、大阪府生れ。大谷女子大学国文学科卒。2001年、「卵の緒」で坊っちゃん文学賞大賞を受賞し、翌年単行本『卵の緒』で作家デビュー。2005年『幸福な食卓』で吉川英治文学新人賞を、2009年『戸村飯店 青春100連発』で坪田譲治文学賞を受賞しています。

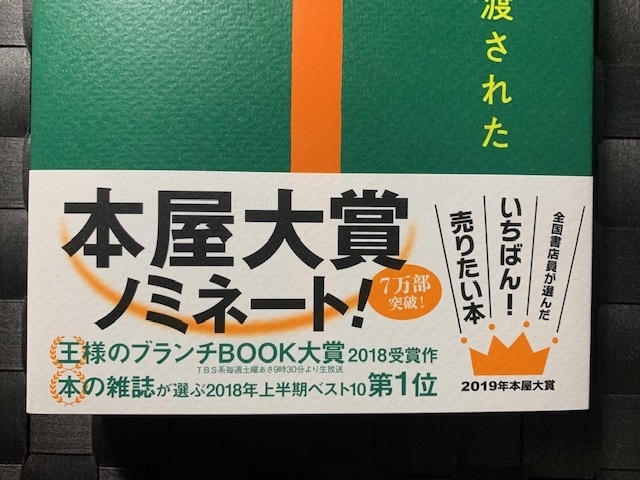

本書の帯

本書の帯

アマゾンの「内容紹介」には、以下のようにあります。

「森宮優子、十七歳。継父継母が変われば名字も変わる。だけどいつでも両親を愛し、愛されていた。この著者にしか描けない優しい物語。 『私には父親が三人、母親が二人いる。 家族の形態は、十七年間で七回も変わった。 でも、全然不幸ではないのだ。』身近な人が愛おしくなる、著者会心の感動作 」

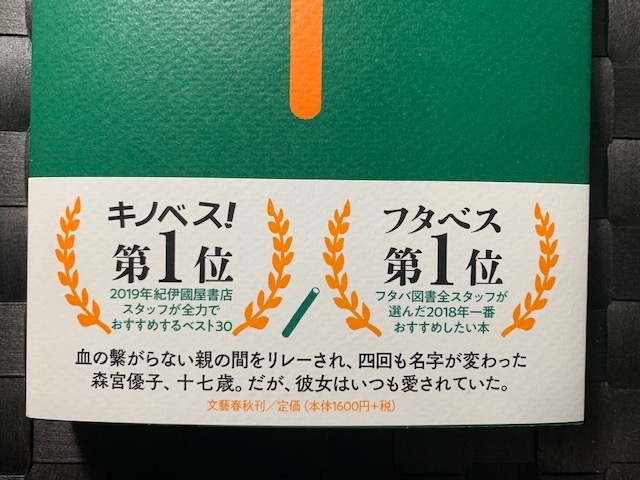

本書の帯の裏

本書の帯の裏

主人公の優子が3歳になる少し前に実の母が交通事故で亡くなります。その後、父は再婚しますが、仕事でブラジルに転勤します。日本から離れたくなかった優子は義理の母に育てられますが、その彼女が再婚して義理の父ができます。さらに気ままな義理母は家を出て行ってしまい、違う義理父と暮らすことになります。つまり実父が1人、義理父が2人、義理母が1人いる女性の物語なのですが、どの親もみんな良いひとばかりで、優子の幸福を第一に考えてくれます。途中、高校で主人公が同級生からいじめに遭う場面も出てきますが、基本的にこの物語に悪人は登場しません。全員が善人と言ってもよいでしょう。

正直、あまりにも能天気というか、「人生はこんなに甘くないよ」と思った読者は多いと思います。アマゾンのレビューを見ても、「今自分の境遇が不幸せな人が何かの救いを求めてこの本を読んではいけないと思う。主人公が順風満帆すぎて辛くなってくると思う」(ましゅまろこさん)、「この本の主人公と似た境遇で、まだ小学生の子供が身近にいるため、主人公が成長していく過程での心の変化などを参考にしたくて読みましたが内容が余りにも現実的ではなく上っ面のキレイな部分だけを捉えた家族像。もっと信憑性のある少し重めな、それでいて教訓になるようなストーリーを期待したのにがっかりしました」(キムコさん)といったレビューに多くの読者が共感していました。

ただ、この物語をファンタジーというか、一種の「おとぎ話」として読めば、やはり心温まる傑作であると思います。そして、「どんな大変な境遇にあっても淡々と生きていくしかない」「そうすればいつか良いこともある」といった大切なメッセージが込められています。印象的な文章やセリフも多かったです。

たとえば、優子はずっと実母の不在について「どうして、お母さんはいないの?」「お母さんは、どこにいるの?」と実父に問いかけていましたが、父はいつも「お母さんは遠くに行ったんだよ」とだけ答えていました。優子が小学2年生になったとき、父は「その遠くっていうのは天国のことなんだ」「お母さん、死んじゃったんだ。優ちゃんが3歳になる少し前にね」「トラックに轢かれちゃってね。小さな軽トラだったんだけど、頭を打っちゃって。病院に運ばれた時にはもう遅かった」と真実を告白します。そのとき、優子は以下のように考えました。

お父さんは、お母さんが買い物の帰りに信号を渡り終えたところで、トラックに轢かれたんだと説明した。頭を打つなんて痛そうだ。そのトラックを運転していた人はなんて悪い人なんだろう。いろいろな気持ちが私の中で、少しずつ沸き立ってきた。そのうち、死んだということがはっきりしてくると、お母さんの顔も覚えていないのに、涙が勝手に出てきた。死んじゃうのは、ものすごく怖くて悲しい。そんなひどい目に遭ったなんてお母さんがかわいそうだ。

そして、遠くじゃなくて天国にいるということは、どれだけ待っていても、入学式だろうと卒業式だろうと、お母さんには会えないんだということもわかってきた。いつかは会える。そう望むことは、これからはなくなるということだ。

ずっとお母さんがどこにるのか知りたかった。でも、会えないのは同じなら、お母さんはどこか知らない遠くにいると思っていたほうがきっとよかった。2年生にならなかったら、こんな悲しいことを知らなくてすんだのかな。早く、大きく賢くなりたかった。だけど、小さいままでいるほうがいいこともあるのかもしれない」(『そして、バトンは渡された』P.36)

また、8歳のときに優子には梨花という義理母ができますが、その梨花が「私、すごくラッキーなんだよね」と言います。優子の父と結婚しただけなのに、優子の母親にまでなることができてラッキーだというのです。以下は優子と梨花のやりとりです。

「それがラッキーなの?」

お母さんになると、子どもの面倒を見たり家事をしたりと忙しくなりそうなのに。何かいいこともあるのだろうか。

「そうだよ。しかもさ、もう優子ちゃん8歳だし」

「8歳だといいことあるの?」

「うん。だって、子ども産むのってすごく痛いんだって。スイカを鼻の孔から出しながら、腰を金づちで殴られるくらい苦しいらしいよ。それに、子育ても3歳くらいまでは、泣かれるし、しょっちゅう抱っこしなきゃいけないし絶対たいへん。そういうのを全部すっ飛ばして、もう大きくなってる優子ちゃんのお母さんになれるって、かなりお得だよね」(『そして、バトンは渡された』P.57)

実母を亡くした後、優子は母方の祖父母にかわいがってもらっていました。でも、梨花という義理母ができると祖父母とは疎遠になっていきます。父親がいない間にはいつも祖母の家で過ごしていた優子でしたが、もう1人でいることがなくなったのです。優子は思います。

血がつながっている身内なのに、あんなに面倒を見てもらったのに、いつしか完全に離れてしまったなんて。あいさつを欠かさないことや、物を大事にすること、箸の使い方や言葉遣い。そういうことは、全部おじいちゃんやおばあちゃんに教えてもらったのに、今は二人がどうしているかすら知らない。おじいちゃんやおばあちゃんのことを思い出すと、申し訳ない気持ちになる」(『そして、バトンは渡された』P.60)

優子は多くの人々と出逢いと別れを繰り返しながら、大人になっていきます。そして彼女は人生の伴侶となる男性と結ばれるのでした。彼女の人生は無数の「縁」で支えられていたのです。

2010年、NHK「無縁社会」キャンペーンが大きな話題となりました。番組は菊池寛賞を受賞し、「無縁社会」という言葉は同年の流行語大賞にも選ばれました。しかし、「無縁社会」という言葉は日本語としておかしいのです。なぜなら、「社会」とは「関係性のある人々のネットワーク」という意味だからです。ひいては、「縁ある衆生の集まり」という意味なのです。「社会」というのは、最初から「有縁」なのです。そして、縁には「血縁」や「地縁」や「学縁」といった、さまざまな縁があります。

『人生の四季を愛でる』(毎日新聞出版)

『人生の四季を愛でる』(毎日新聞出版)

平成が終わり、令和の時代が始まりましたが、新時代の到来とともに、あらゆるものが変化することが予想されます。しかし、世の中には、変えてもいいもと変えてはならないものがあります。変えてはならないものの代表が冠婚葬祭だと思います。演出などはアップデートで変わっていきますが、結婚式や葬儀の本質は昔から変わりません。わたしは、「縁」という目に見えないものを実体化して見えるようにするものこそ冠婚葬祭であると思います。

「サンデー毎日」2015年10月18日号

「サンデー毎日」2015年10月18日号

結婚式や葬儀、七五三や成人式や法事・法要のときほど、縁というものが強く意識されることはありません。冠婚葬祭が行われるとき、「縁」という抽象的概念が実体化され、可視化されるのではないでしょうか。冠婚葬祭は人生の四季を愛でるセレモニーでもあり、冠婚葬祭を行うことは人生を肯定することでもあるのです。

本書『そして、バトンは渡された』のラストは結婚式のシーンです。淡々と描かれていますが、一条真也の読書館『きみの友だち』で紹介した重松清氏の小説のラストに登場する結婚式と同じく、とても感動的です。優子は3人いる父の1人と一緒にバージンロードを歩きますが、「笑顔で歩いてくださいね」という式場のスタッフの合図とともに、目の前のチャペルの大きな扉が一気に開かれます。そのとき、優子は光が差し込む道の向こうに生涯の伴侶となる人が立つ姿を見ます。そして。「本当に幸せなのは、誰かと共に喜びを紡いでいる時じゃない。自分の知らない大きな未来へとバトンを渡す時だ。あの日決めた覚悟が、ここへ連れてきてくれた」と思うのでした。

心に沁みる結婚式の描写に、わたしの涙は止まりませんでした。そして、ブライダルの仕事に携わっていることに心の底から誇りを感じました。ブライダルだけでなく、冠婚葬祭業に携わるすべての方々に読んでいただきたい物語です。

「平成」から「令和」へとバトンが渡されましたが、このたびの皇位継承儀式は内外のメディアが中継し、大きな注目を集めました。そこに新しい時代への希望を感じます。考えてみれば、皇位継承儀式だけでなく、結婚式も葬儀も、すべての儀式とはバトンを渡すことではないでしょうか。蛇足ながら、本書は、わたしが平成で最後に読んだ小説です。