- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2019.11.07

『からだとこころの健康学』稲葉俊郎著(NHK出版)を読みました。「NHK出版 学びのきほん」シリーズの1冊で、著者から献本された本です。著者は、わたしが「未来医師イナバ」と呼んでいる方です。1979年熊本生まれの医師で、東京大学医学部付属病院循環器内科助教です。心臓を内科的に治療するカテーテル治療や心不全が専門ですが、西洋医学のみならず伝統医療や代替医療など幅広く医療を修めています。一条真也の読書館『いのちを呼び覚ますもの』で紹介した本などの著書があります。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「健康を再定義せよ!」と大書され、「医学知識ゼロでもわかる『自分の仕組み』とは?」「東大の医師が教える、心身を大切にし続ける術」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「私たちが思い描く『健康』は、間違っている?」「『あたま』『からだ』『こころ』3つのつながりで健康を理解すると、自分だけの生きる基礎ができる! 古今東西の医学を駆使した目からウロコのレッスン!」と書かれています。

本書の「目次」は以下の構成になっています。

はじめに――「健康」を再定義してみる

第1章 「健康学」って何?

第2章 「からだ」のきほん

第3章 「からだ」と「こころ」のつながり

第4章 自分にとっての「健康学」

おわりに――「健康学」という学び

健康学を深めるためのブックガイド

「はじめに――『健康』を再定義してみる」の冒頭を、著者は「私は現在、大学病院の臨床医として働いています。専門の循環器内科は心臓を治療する部署ですが、私はその中でも血管の中から心臓を治療するカテーテル治療や、生まれつきの心臓の病気を扱う先天性心疾患が専門です。2010年からは週に1回、大学外で在宅医療を行っています。往診では心臓だけを診るわけではなく、からだ全体を診察しています」と書きだしています。

また、著者は「病」について以下のように述べています。

「心臓の治療がうまくいき、悪い部分はなくなったはずなのに、数年経つと心臓病が再発してしまうことがあります。心臓が良くなっても、その他の病気が原因で亡くなってしまうこともあります。『病』という敵にそのときは勝利したはずなのに、根本の原因が変化していなければ、『病』は形を変えて何度でも現れてくるのです」

続けて、著者は「健康」という言葉に言及します。

「そうかと思えば、医療スタッフも家族も、誰もがもうダメかと諦めかけたとき、驚異的な力で踵をかえして死の淵から生還するケースも多く経験しました。こういった経験や現場での対話の中で、『健康』という言葉の本質について考え直させられることになったのです」

さらに、著者は以下のように述べています。

「普段は意識しにくいことですが、私たちの生命は、『からだ』と『こころ』という2つの仕組みがうまく機能することで成り立っています。それらのことを考えたり悩んだりする『あたま』は『からだ』の一部であり、『こころ』の本当の働きを考えるときに重要な場所でもあります」

そして、著者は以下のように述べるのでした。

「では、そもそもこの『からだ』と『こころ』はどのように働いているのでしょうか。そして、それらを基本としている、人間の生命の全体像とはどういうものなのでしょうか。それらを正面から考えずに、『健康』や『病気』を考えることは難しいのではないかと思います」

第1章「『健康学』って何?」では、著者は、わたしたちが「健康学」を考えるとき、はじめに知っておくべきことがあるといいます。それは「あたま・からだ・こころ」という3つの関係についてです。「肥大化した『あたま』」として、著者は以下のように述べています。

「私たちの『あたま』は、情報を伝える役割を担う神経系がどんどん複雑化したことで、虚構、フィクション、バーチャルリアリティを生み出すことができるようになりました。それはまるで『こころ』の働きのようですが、実際は『あたま』が生み出したものです。『こころ』の働きと混同しやすいので、『偽の心』と呼んでみましょう」

続けて、著者は以下のように述べます。

「これについてはイスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリの著書『サピエンス全史』や『ホモ・デウス』でも大きな主題の1つとなりました。そこには、人間の『あたま』の過剰な発達による認知革命により、私たちは『フィクション』を生み出して様々なものを共有できるようになったとあります。人間だけが国家、貨幣、言語、宗教などを共有できるようになったからこそ、現在の超高度情報化社会があるとも言えるのです」

また、著者は「あたま・からだ・こころ」について、以下のように述べています。

「『あたま』は、過去を振り返って未来をシミュレーションすることで『○○すべきである』という指令を出します。『私はこうしなければならない』『ここに行かなければならない』『努力しなければならない』と言い続けるのが役割です。それに対して『からだ』や『こころ』の言語は『○○したい』というシンプルなものです。『好き』『心地よい』といった感覚を最優先します。走りたいから思わず走る。声を出したいから出す。それが本当の『からだ』や『こころ』の表現です。両者の違いを簡単に言えば、『あたま』は嘘をつけますが、『からだ・こころ』は嘘をつけないということです。さらに言うと、『からだ・こころ』には嘘という概念はないのです」

さらに、著者は以下のように述べるのでした。

「現代を生きる私たちは、『からだ』と『こころ』の働きよりも『あたま』の働きのほうが高度だと勘違いする傾向にあります。しかし、生命を維持するという究極の目的のためには、『からだ』や『こころ』の瞬時の判断以上に高度なものはないのです。そこには、損得も善悪も勝敗もありません。生命にとっては、生きる、生き続ける、生き延びるというのが至上命題です。そこには生命何十億年の歴史の中でたくましく生き延びてきた智慧も味方しているのです」

第2章「『からだ』のきほん」では、「単細胞生物から多細胞生物へ」として、著者は以下のように述べています。

「人間は、約60兆個の細胞からできている多細胞生物です。60兆(60000000000000)と一言で言ってしまいましたが、細胞1つひとつを、人格を持った人間だとイメージしてみてください。地球の人口は約77億人(2019年段階)ですから、地球約8000個分(!)の人たちが、私たちのからだの中で細胞として暮らしているのです」

また、「部分と全体の関係性」として、著者は述べます。

「約60兆個の細胞が時にはぶつかり合いながらも全体としては調和し、いくつもの臓器や器官が協力してからだは全体を維持しています。それはまるで、超巨大企業の組織のようなものです。1つの細胞を会社に所属する1人の社員と考えてみてください。あなたは60兆(地球8000個分)の人たちが働く超巨大企業というからだを、どうやって維持していきますか。例えば、臓器という『部署』が働かなくなったら会社は大混乱になるでしょう。それぞれの細胞が好き勝手に動いたら会社の倒産は目に見えています」

さらに、「複雑さを受け入れる」として、著者は述べます。

「心臓の治療をしていると、いのちが生死をさまよう瀬戸際、極限の領域に接することがあります。そのとき私は、とても深い海に潜っているようなイメージに包まれます。からだの深奥にある、聖域のような場所まで降りていく。そこではあらゆる要素がとても複雑に絡み合っており、ほんの少しのズレが全体を危機的な状況へと追い込んでしまいます。しかも、その複雑さやバランスは1人ひとり違うのです。『健康』にとって大切なことは、まず自分自身の『からだ』のことをしっかり知ることです。そのために、『からだ』のシグナルを感じ、『からだ』との対話の通路を開けておく。そのようなちょっとしたことが『健康』へとつながる道になります」

第3章「『からだ』と『こころ』のつながり」では、「こころの構造」として、著者は以下のように述べています。

「実は、『こころ』の捉え方は、西洋と東洋とで異なるようです。日本の臨床心理学の礎を作った河合隼雄(1928~2007)は、西洋と東洋の考え方の違いは、そもそも『わたし』という『こころ』の構造の違いに由来していると指摘しています。西洋では『自我(エゴ)』という意識活動を中心として『わたし』という全体像が作られています。それに対し、東洋では『自己(セルフ)』という意識活動と無意識活動の中心に、『わたし』という全体像が作られているのではないかというのです」

また、「まずは『からだ』を動かしてみる」として、著者は以下のように述べています。

「私たちの『健康』にとって重要なことは、短期的な結果を重視する『あたま』の声に押され続けるのではなく、長期的な展望を持つ『からだ』へと判断を委ね、実際に『からだ』を使ってみることです。もしそれで『からだ』や『こころ』が拒否したら無理して続ける必要はありません。無理に継続しようとすること自体が、『あたま』の押し付けになってしまうからです」

第4章「自分にとっての『健康学』」では、「『健康』のためにできること」として、著者は以下のように述べます。

「医療の現場では『生』だけでなく多くの『死』にも遭遇します。私たちは、誰一人として生老病死のプロセスから逃れることはできません。それは、生命という存在の前提であり本質そのものでもあるからです。私は、医師として多くの『死』に遭遇してきました。概念や情報としての『死』ではなく、生きた人間のリアルな『死』です。そんななか、学生時代から強烈に惹きつけられていた『能楽』から、気づかされた瞬間がありました」

また、『『健康』のための『死』』として、著者は述べます。

「動物学者のポルトマン(1897~1982)は、人間は他の哺乳類に比べて1年早く『生理的早産』で生まれてくると言いました。つまり、人間の生まれたときは『ゼロ歳』ではなく『マイナス1歳』であるということです。本来より1年早いため、運動能力も含めて未熟で自立できない存在として生まれてくるのが人間という種のようなのです」

続けて、著者は以下のように述べています。

「人類は、直立二足歩行をしたことで骨盤が矮小化し、発達した大脳のせいで頭蓋骨のサイズが大きくなり、赤ちゃんの頭が母親の骨盤を通過することが困難になりました。そこで、大脳を発達させながらも無事に生まれてくる矛盾を解決する奇策として、本来より1年早く母体から外の世界へ生まれ出て、周りに守られながら外界で脳を発達させる手段をとったのです」

さらに「充実した人生の入り口」として、著者は述べます。

「私たちは本来、生まれ、生き、死ぬというプロセスの中で生きています。誰も『死』から逃れられません。この世に生まれ、生きている以上、すべての人は必ず死を迎える。それは誰にも平等に与えられたけじめのようなものです。だからこそ、私たちが『健康』について考える意味があるのではないでしょうか」

そして、著者は以下のように述べるのでした。

「『あたま』で合理化できる世界をはるかに超えた次元でいのちは活動し続けていて、『からだ』と『こころ』は自然のリズムと分かちがたく存在して生きているということに、時々思いを馳せてみてください。それこそが、私たちが生まれたときに与えられたいのちを、それぞれの寿命まで生き切ることにつながる道だと信じています」

「おわりに――『健康学』という学び」では、著者はこう述べています。

「私は現代医療は『病気学』で成り立っており、そこに足りないものは『健康学』だと思います。『病気学』だけではなく『健康学』へと視点を変えてみると、伝統医学やその他の医学も含め、あらゆる領域にそのヒントは散らばっています。さらに医学のフレームを外してみると、芸術や伝統芸能の世界などにも汲みきれないほどの知恵が溢れています」

最後に、著者は「健康を『病気を治す』ことに狭く限定して考えるよりも、『人間のからだ・こころ・いのちの知恵』という風に広く考えてみた方が、より自由により深く人間や生命の本質を探究していけるのかもしれません」と述べるのでした。本書は、非常にわかりやすい言葉で書かれた「健康学」入門であり、「幸福学入門」です。

何より感心したのは「健康」についての本でありながら、「死」の問題をポジティブに扱っていることです。人の命を救うための存在である医師が「私たちは本来、生まれ、生き、死ぬというプロセスの中で生きています。誰も『死』から逃れられません」と断言するのは爽快でさえあります。そして、「死」の先には「葬」があるのですが、そのことも著者はよく理解しています。

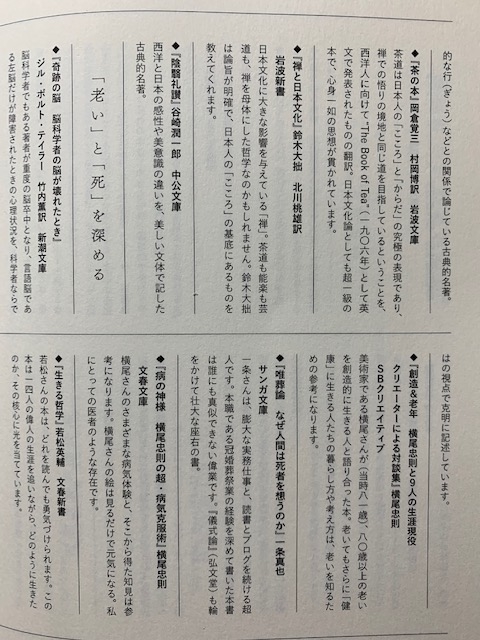

巻末のブックガイド

巻末のブックガイド

というのも、本書の巻末には「健康学を深めるためのブックガイド」というページがあり、「『からだ』を深める」「『こころ』を深める」「健康学と東洋思想」「『老い』と『死』を深める」「健康学的『学び』を深める」の5つのテーマで32冊の書籍が紹介されているのですが、「『老い』と『死』を深める」の中に、なんと拙著『唯葬論』(サンガ文庫)が入っているのです!

著者は、『唯葬論』について、「一条さんは、膨大な実務仕事と、読書とブログを続ける超人です。本職である冠婚葬祭業の経験を深めて書いた本書は誰にも真似できない偉業です。『儀式論』(弘文堂)も輪をかけて壮大な座右の書」と書かれています。

恐縮至極ですが、このブックガイドにはプラトン『パイドン』、マルクス・アウレリウス『自省録』、世阿弥『風姿花伝』、鈴木大拙『禅と日本文化』、谷崎潤一郎『陰翳礼賛』、神谷恵美子『生きがいについて』、河合隼雄『ユング心理学入門』、、湯浅靖雄著『身体論』、岸見一郎『嫌われる勇気』といった古今東西の名著がずらりと並んでいるのですが、その中に『唯葬論』を加えていただき、感激しました。現在、ジュンク堂池袋本店で本書のブックリストフェアが開催中で、『唯葬論』も山積みされているとか。

『唯葬論』(サンガ文庫)

『唯葬論』(サンガ文庫)

じつは、『唯葬論』の文庫版の帯には、著者の推薦文が掲載されています。「人類や自然の営みをすべて俯瞰的に包含したとんでもなくすごい本です」「世界広しといえども、一条さんにしか書けません。時代を超えて読み継がれていくものです」という過分なコメントですが、本当に嬉しかったです。一条真也の新ハートフル・ブログ「未来医師のお宅訪問」で紹介したように、同書の見本が出た直後に、著者の御自宅を訪問して1冊お渡ししました。すっかり発信者としても有名になられましたが、これからも未来医師の大活躍に期待しています!