- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1788 小説・詩歌 『二十五年後の読書』 乙川優三郎著(新潮社)

2019.11.10

『二十五年後の読書』乙川優三郎著(新潮社)を読みました。著者の小説を読むのは初めてです。タイトルから「読書」をテーマとした内容かと思いましたが、ちょっと違いました。著者は1953年東京生まれ。ホテル勤務などを経て、1996年小説家デビュー。2001年『五年の梅』で山本周五郎賞。2002年『生きる』で直木三十五賞。2013年初の現代小説『脊梁山脈』で大佛次郎賞。2016年『太陽は気を失う』で芸術選奨文部科学大臣賞。2017年『ロゴスの市』で島清恋愛文学賞を受賞しています。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「『完璧に美しい小説』があった。もう一度見せてほしい、あの不敵な美しさを。」「書下ろし長篇『この地上において私たちを満足させるもの』(2018年1月刊)と連続刊行」「文芸の極みと女の旅 成熟の世界を描く記念碑的長篇」と書かれています。

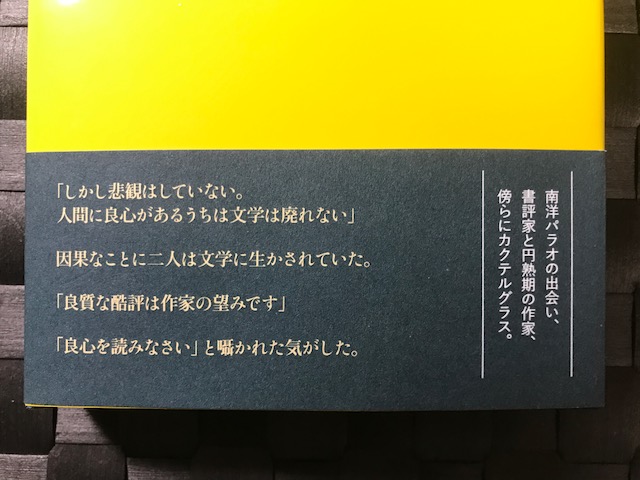

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、「『しかし悲観はしていない。人間には良心があるうちは文学は』因果なことに二人は文学に生かされていた。『良質な酷評は作家の望みです』『良心を読みなさい』と囁かれた気がした」と書かれ、さらには「南洋パラオの出会い、書評家と円熟期の作家、傍らにカクテルグラス」という言葉が添えられています。

連続刊行の2冊

連続刊行の2冊

アマゾンの「内容紹介」には、次のように書かれています。

「書下ろし長篇(12月刊)と連続刊行! 著者の原点と歳月を刻む記念碑的長篇。時に人は過ぎ去った日々から思いもかけない喜びを受け取ることがある。だからだろうか、響子は新たな世界へ繰り出し、追い求めた。完璧に美しい小説と馴れ合いでない書評を、カクテルのコンペティション、数十年来のパートナーとの休らいを。『この地上において私たちを満足させるもの』(12月刊)と対をなす長篇小説」

本書の主人公である中川響子は55歳の独身女性。旅行業界の新聞社に長年勤めたのち、書評を生業として暮らし始めているます。彼女はその響子は妻子のいる作家の谷郷敬(やごうたかし)と25年にも及ぶ不倫関係を続けています。谷郷は「三枝昴星(さえぐさこうせい)」というペンネームで日本語の美に挑戦し、三部作も完成させますが、年齢とともに繊細な美に分け入る創造力が衰えていきます。三枝昴星の文章の煌きに共感し続け、彼とともに生きてきた響子にとって、谷郷の作家としての劣化を前にして、自身の人生も失われるような不安をおぼえるのでした。

谷郷に限らず、どのジャンルでも、作家らしき人が、らしき文体で、らしきものを書いて自画自賛する時代であった。文学が秘蔵し、ひたぶるに追い求めれば見つかる新世界への鍵を誰も持たない。大事なドアを閉ざして新機軸を気取ってみたところで、黴臭い空想や観念に溺れて本物は書けない。ロストキーの時代ではないかという気がする。かつて新世界を匂わす傑作を生んだ谷郷も、鍵をなくした今は享楽に流され、上辺だけの名声に甘んじている。平成明朝浮薄体とでもいうべき今の文章は軽く読み流せるが、読者が味わうべき日本語の格調はなく、本当に読みやすい文章とも違う。(『二十五年後の読書』P.42)

現実の惨さを実感したこともなく絶望や虚無や修羅の世界を創り、陰々滅々とした孤独も知らずにあなたはひとりではないなどと訴えるなら、まず経験者から学び、彼らが口にできない思いを文章で伝えなければならないが、田郷はそこを飛ばしてしまったような気がする。実社会から題材を拾ってくる男にしてはリアリティが希薄なのも気になる。加齢による集中力の低下ではすまされない。作家の姿勢の問題であろうし、自分の文章に唾を吐くくらいの気力が少しでも残っているなら、もう一度余力を絞って、あの三枝昴星の不敵な美しさを見せてほしいと思う。女に尤もらしい文学論をぶっておいて、今さらできないとは言わせない。そう思うことにも情が絡んで、もどかしい気持ちであった。(『二十五年後の読書』P.42~43)

本書にはカクテルにまつわるエピソードもサイドストーリーとして展開され、それはそれで魅力的な物語となっています。しかし、やはり文学論というか、小説や書評についての論考は非常に深く、考えさせられます。当然ながら、著者の乙川氏の考えが反映されているのでしょうが、売れっ子の書評家となった響子は昨今の書評や評論について次のように思うのでした。

ときおり目にする辛口の書評や評論の中には分析として優れたものもあるが、根本にあるべき文学への愛情を欠いていたり、文学青年ばりに初(うぶ)な指摘もあって、評論家を名乗る前に人間を磨いてほしいと思うことすらある。しかも文章がひどく拙い。時評ともいえる書評のそれは急ぎ足の出前持ちのような粗さを感じさせるし、評論のそれは学術的な異臭を放ってひたすら読みづらい。同業を意識し、同人へ向けて書いているとしか思えない文章がよくある。文学が研究や評論の対象になるのは自然なことだが、そもそも誰のためにあるのかを失念しているとしたら笑止である。なぜ思うことを分かりやすい言葉で大衆に向けて書かないのか。論理的な文章から見えてくるのは通俗嫌い、孤高の心境、専門家の自負、他者の文体に批判的でありながら自身の文体は寛容な性質などで、普通人ではない。高度な表現を好み、数少ない読者に三思を求め、正しく理解するまで読み返すことを強いる文章はしかし、言語としてお粗末である。思弁的な考察をまず分析しなければならないのは筆者自身であろう。(『二十五年後の読書』P.161~162)

さて、独身生活の長い響子は、1人の自由な暮らしを楽しんでいます。書評を書く日々の間、急にアメリカ風の朝食をとりたくなって、彼女は冷蔵庫を覗きます。観ると材料は結構あって、いつもより贅沢な食事を作ろうとします。食卓も明るくしたいと考え、赤いプレイスマットにナイフとフォークを並べ、パン皿にチーズロールを載せて、ワイングラスに水をそそぎます。卵とベーコンとハムを焼き、あり合わせのフルーツを切り、スライスしたバナナにはヨーグルトをかけて彩りに生野菜を添え、最後にオレンジジュースとコーヒーを運ぶと、ホテル並みの朝が演出されました。彼女が最もほしいのは多死かな1日の実感でしたが、美しい食卓に充たされながら、まだ何か足りないという思いが消えません。

しばらくして、欠いているのは夫でも子でもなく、いつも孤独を和らげてくれる新聞や本だと気づいた。食べながら読むわけではないが、そばにあれば落ち着く重宝な仲間である。新聞の見出しは社会への窓口であり、物語を包む美しい装幀は目の保養であった。本に埋もれる日常を繰り返すうちに造形としても美しい本を欲するようになっていたが、その少なさに呆れることの方が多かった。だから1冊の美しい本に出会うと飽くことなく眺める。気がつくと、枕許やティーテーブルの上にそんな本を見るだけでも安らぐ人間になっていた。(『二十五年後の読書』P.134~135)

そんな本好き、読書好きの響子が手にとる本に、ジョン・ウイリアムズの『ストーナー』の訳本がありました。本書には、「半世紀も前にアメリカで出版されたものが今も読み継がれている。帯の紹介文にある『完璧に美しい小説』を信じて響子は買ってきたが、どうであろう。1922年生まれの作家の文章に期待して読みはじめると、英文学らしい簡潔な導入がなかなかいい。英語で生きる人の処世でもある理屈を並べながら、地味な物語が紗幕を開ける印象だが、じわじわと嵌まりそうな気がする」と書かれています。この『ストーナー』という小説は実在しますが、わたしも含めて本書で初めて『ストーナー』の存在を知った読者は多いでしょうね。

三枝昴星は年齢を重ねていくうちに筆の衰えを自覚します。彼は残りの人生も少なくなる中で、書き手としての煌めきを今一度放ちたいという願いを込めて『この地上において私たちを満足させるもの』という小説を書き上げます。響子が同作品をにして読む場面は登場しますが、その内容はわかりません。ただ、「美しい小説」「完璧な小説」をめざして書かれたものということだけはわかりました。そう、「完璧に美しい小説」と呼ばれるジョン・ウィリアムスの小説『ストーナ-』のような小説を三枝昴星は書き上げたのです。そして、その『この地上において私たちを満足させるもの』は、2018年10月に刊行された本書『二十五年後の読書』に続いて、2カ月後の12月に実際に刊行されたのでした。ある意味で、本書は『この地上において私たちを満足させるもの』に至る長い長い序章と言えるかもしれません。