- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2019.12.01

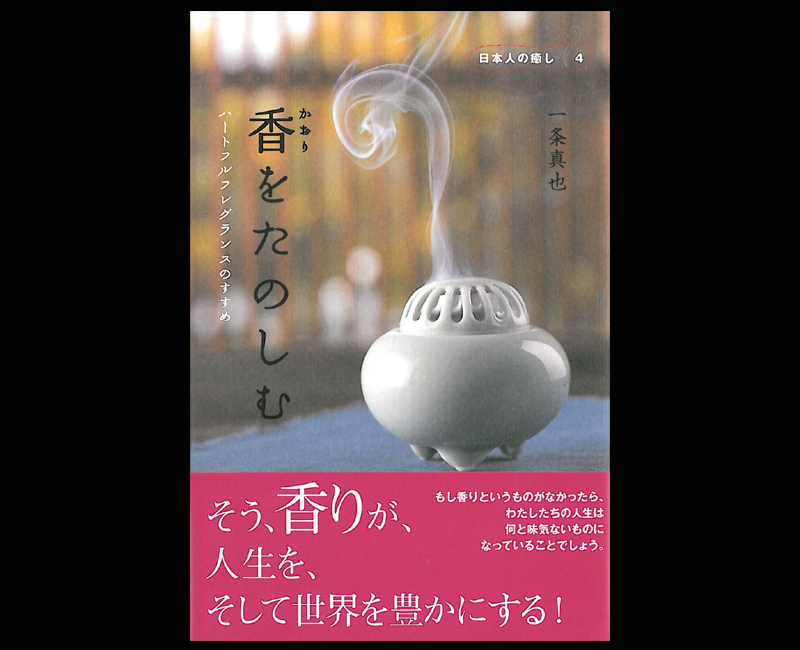

42冊目の「一条真也による一条本」は、『香をたのしむ』(現代書林)です。「日本人の癒し」シリーズの第4弾として、2010年1月21日に刊行されました。サブタイトルは「ハートフルフレグランスのすすめ」です。

『香をたのしむ』(2010年1月21日刊行)

『香をたのしむ』(2010年1月21日刊行)

本書のカバー表紙には香炉の写真が使われ、帯には「そう、香りが、人生を、そして世界を豊かにする!」と大書され、「もし香りというものがなかったら、わたしたちの人生は何と味気ないものになっていることでしょう」と書かれています。

本書の帯

本書の帯

また帯の裏には、序文から次の文章が使われています。「4000年前の古代インドで生まれた香を精神文化にまで高めたのは日本でした。香は聖徳太子によって、仏教とともに発展し、多くの日本人の祈りの場で使われ、死者との交流を助けてきました。また、信長、秀吉、家康といった天下人をめざす者たちの最高の宝ともなりました。人の心を安らかにし、それを嗅ぐだけで、あたかも龍の背中に乗って翔ぶがごとくに、空間も時間も超えてどこにでも連れていってくれる香。この世とあの世との間に通路を開いてくれる香。まさに、魔法の絨毯にして、あの世からの贈り物。こんなすごいものが、どこにあるでしょうか」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のようになっています。

序章 魔法の絨毯、あの世からの贈り物

香りが世界を豊かにする

日本人を癒す香り

パリの悪臭が香水を育てた

精神文化に高められた香り

教養が求められる香道

『失われた時を求めて』とプルースト現象

香りは魔法の絨毯か

嗅覚は何のためにあるのか

大切なことは目に見えない

見えない世界からのプレゼント

人は老いるほど豊かになる

老熟の豊饒な香り

香り高い人となるための芳香

耐えられない2つの悪臭

香木は龍の肌か?

水と火をめぐって

香水香という奇跡

第1部 ◆香をたのしむ

1章 香りのある生活

香りに秘められた効果

お香の種類は3つ

季節ごとに香りを選び分ける

2章 香りの歴史

【世界の歴史】

【日本の歴史】

4000年目の出会い

3章 香道について知ろう

香の聞き方

第2部 ◆特別対談

●「お香という商品には、”日本人の思い”が託されている」小仲正克(株式会社日本香堂・代表取締役社長)× 一条真也(作家)

香りは形のないものを表現する

世界は日本市場をターゲットにしている

日本人の心を救う力があります

仏壇に祈りを捧げること

●千年続く事業を考えたい「香がもつ歴史、そして哲学は日本が世界に発信する壮大なロマンです」稲坂良弘(株式会社香十・代表取締役社長)× 一条真也(作家)

臭覚は休眠している五感を呼び覚ましてくれる

香水香は、結婚にも通じる奇跡の商品

「あとがき」

「参考文献」

●コラム「臭い」と人間の尊厳

●コラム 『源氏物語』は香り文学の最高峰

わたしたちの1日は、「香り」とともにあります。朝めざめて、和食党ならば食欲をそそる味噌汁の匂いに焚きたての白飯の香り、洋食党ならば焼きたてのトーストの香ばしい匂いにコーヒーの豊かな香りで新しい一日が始まることは、この上なく幸せなことです。学校や会社へ向う乗り物の中では、さまざまな人々のさまざまな匂いがします。けっしてよい香りとばかりはいかないかもしれませんが、あらゆる人には固有の匂いがあることがわかります。

夕方に商店街を歩けば、おいしそうな食べ物の香りが漂ってくる。揚げたてのコロッケ、鰻の蒲焼、焼き鳥、お茶の専門店からは玉露のよい香りがし、青果店からはフルーツの香りがし、そして生花店からは花々の香りが心地よい気分にしてくれます。寝る前には、アルコールやお茶などを飲みながら、その香りを嗅いでリラックスする人もいるでしょう。中には、さらにリラックスするために寝室でお香を焚く人もいるかもしれません。

1日だけでなく、わたしたちの1年も、香りとともにあります。日本には四季という季節のアクセントがありますが、春には梅や桜の香りが、夏にはプールや蚊取り線香の香りが、秋には松茸や秋刀魚の香りが、そして冬には焚き火や日本酒の熱燗の香りが、それぞれの季節の素晴らしさを彩ってくれます。

そして、わたしたちの人生そのものも、香りとともにあります。わたしの幼少時代を思い出すと、夏休みに採集したカブトムシやクワガタの匂いとか、小学校時代の図書館の本の匂い、理科室の化学薬品の匂いなどがよみがえってきます。また中学校の頃に稽古した柔道場の畳の匂い、柔道着の汗の匂い。大学時代に通ったディスコとかライブハウスの匂いなども思い出せば、ありありとよみがえってきます。

時間だけでなく、香りは空間の思い出とも結びついています。これまで旅行した、さまざまな街の匂い、パリ、ロンドン、ローマ、アテネ、マドリッド、イスタンブール、ドバイ、ソウル、台北、上海……それぞれの街の様子を思い出すとき、そこに街に漂っていた香りが脳にフラッシュバックしてきます。考えてみれば、香りというものがなかったら、わたしたちの人生は何と味気ないものでしょうか。そう、香りが世界を豊かにするのです。

人類は昔から「香り」の持つ不思議な力に気づき、それを重んじてきました。古代中国の殷では、天を喜ばせるために香を焚きました。古代エジプトでは乳香を神に捧げ、イスラエルでは東方の三博士が幼な子イエスに乳香を与えています。しかし、いわゆる人類の「香り文化」は、およそ4000年前の古代インドに端を発すると言われています。大昔から豊かな芳香植物に恵まれていたインドでは、香料は人々の生活に溶け込んでいました。インド神話には、ガンダルバという香りを食べる神様も登場するほどです。

そのインドで生まれた香り文化は、西へ東へ旅をしました。インドから西に伝わった香りは液体となり、その頂点は香水文化を花開かせたフランスです。いっぽう、東に伝わった香りはお香、線香などの固形物となり、その頂点は香り文化を「香道」という芸道にまで高めた日本です。フランスの香水文化も、日本の香道文化も、ともに源流は古代インドにあったのです。古代インドから東へ旅をはじめた香文化は、広大な中国大陸を経て、さらには海を越えて、極東の国である日本にやって来ました。その間、香の素材となる香木を刻んで火で焚くなど、固形物を燻らせて空気中に香りを広げる形で伝わりましたが、日本においては精神論も加わった「香道」として確立されました。

「香りは文化のバロメーター」などと言われますが、日本ほど「香り」というものに価値を与えた国民はいません。そのシンボルこそが「香道」です。その原型は、室町時代に形成されました。足利尊氏が室町幕府を開いたことによって、都が鎌倉から再び京都に戻ってきました。この時代、武士が国を治めながらも拠点は京都に置くことによって、平安時代の「雅な和の文化」と鎌倉時代の「武家の文化」が融合され、新しい日本文化の息吹がめばえました。そのシンボルとなる人物が八代将軍の足利義政です。銀閣寺を建てたことで知られる義政は、文化にも大きな理解を示し、彼の時代に茶の湯、生け花、そしてお香などが体系化されていきました。それぞれが武士の精神的支柱となる禅などとも結びつけられ、後の茶道、華道、香道に発展する原型が作られたのです。特に茶道と香道は強く関連づけられ、「茶人すなわち、香人でもある」と言われたそうです。

現在、香道は茶道、華道と並んで、日本の三大芸道の1つです。「芸道」は芸能や技能を日本独自のかたちで体系化したものですが、三大芸道の他には、有職故実、礼法、能楽、歌舞伎、人形浄瑠璃、邦楽、書道などが代表的なものです。「芸道」という言葉そのものは新しく明治時代に生まれました。講道館の嘉納治五郎が柔術を「柔道」に革新したことによって、剣術も剣道になるなど、武術全般が「武道」という言葉に統一されました。その影響を受けて、茶の湯が「茶道」になり、生け花が「華道」になるという事態が相次ぎ、これらを総称するために「芸道」という造語が生まれたのです。

香道は、徹底的に香りをたのしみ、心を非日常の世界に遊ばせることを目的とした芸道です。一定の作法のもとに香木を薫き、立ち上がる香りを鑑賞するものですが、「聞香」あるいは「香あそび」という言葉も使われます。現代も継承され続けている香道の精神文化は、茶道の「茶席」に相当する「香席」の場で発揮されています。何よりもユニークなのは、その競技性やゲーム性です。一種のクイズに近い形で香りの正体が求められ、見事に当てた者が勝利者となるのです。こんなことは他の芸道では考えられません。

その競技は「組香」と呼ばれます。組香の席では、数名の参加者が何種類かの香木の香りを鑑賞し、その異動を聞き分けるのです。組香の代表的なものは、江戸時代に創られた「源氏香」です。組香の最高傑作とされています。簡単に言えば、五つの香の組み合わせを当てる雅な遊びです。組み合わせ総数が数学的原理で52通りになります。その1つ1つが『源氏物語』五十四帖のうちの五十二帖の物語に対応しているのです。こんな遊びを楽しんでいたとは、江戸時代の粋人たちがいかに巨大な教養の持ち主であったかがわかります。

『源氏物語』だけでなく、『枕草子』などでも「香り」が重要な要素となっています。たとえば、「心ときめきするもの」という段がありますが、これは次のような内容です。いいお香を焚いて、ひとり横になる。髪を洗って薄化粧をし、お香を焚きしめた衣を着る。他人に見せるものではないけれど、わたしの心は「いとおかし」。紫式部にしろ、清少納言にしろ、平安時代の女性は、現代の女性と同じく香によって心を癒していたのかもしれません。いずれにせよ、組香では古典文学に精通していることが前提となります。まずはお香が好きなこと、そして古典文学が好きなこと。この2つが組香をたのしむ二大条件だと言えるでしょう。

組香では、主題とされた季節感や文学、故事などにも精通していなければなりませんし、最後には組香の感想を短歌に詠むことまで求められることもあります。まさに、その人の持つ教養を総動員して挑むべき心のゲームが組香なのかもしれません。人が感動を表現する場合、画筆なら絵画という形で表現します。同様に音なら音楽で、言語なら文学詩歌で表現しますが、香なら組香で表現するのです。組香は、絵画や音楽や文学と同じ芸術表現なのです。

『源氏物語』といえば、世界最古の長編小説として知られていますが、ルームフレグランスとしての香の魅力が花開いています。『源氏物語』は恋愛文学です。当然ながら、男女の交わりが主要なテーマとなります。平安時代の夜は電気もなく暗かったわけですから、夜這いに来た愛人の顔をはっきりとは判別できません。代わりに、香りでその人物を判別したわけです。愛しい人の残り香、衣装に焚きしめられた香り、優雅な花の香り、香りを演出する「闇」や「身じろぎ」……『源氏物語』は、ありとあらゆる香りの魅力に満ちています。

『源氏物語』が日本いや東洋を代表する香文学なら、西洋を代表する香文学は何か。それは、マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』ではないでしょうか。この作品は「20世紀最高の小説」などの非常に高い評価を受けていますが1913年から1927年にかけて書かれた長大な作品です。内容は、第一次世界大戦前後のヨーロッパのベル・エポックの世相風俗を描くと同時に、社交界に生きる人々の俗物性を徹底的に暴いています。では、なぜ、この長大な作品が西洋を代表する香文学なのか。それは、第一篇「スワン家のほうへ」の冒頭場面に次のような重要なシーンが登場するからです。物語の語り手であるマルセルはマドレーヌ菓子を紅茶に浸して食べますが、その香りから幼少時代の記憶が一気に思い出されるのです。そこから壮大な物語ははじまります。

母親から出されたスプーン1杯の紅茶とマドレーヌを口元に運んだとき、マルセルは身震いし、「すべてを支配する喜び」に満たされます。漠然とした懐かしさに圧倒された彼は、この「いつか嗅いだことのある香り」の原因を必死で突き止めようとします。懸命な努力の結果、ついに記憶はよみがえります。それはマルセルが子どもの頃こと、日曜日の朝に、レオニ叔母さんが紅茶に浸したマドレーヌを彼に食べさせてくれたのでした。この描写は大変なインパクトを世界中の読者に与えました。そして、嗅覚によって過去の記憶が呼び覚まされる真理現象を「無意識的記憶」あるいは「プルースト現象」と呼ばれるまでに至ったのです。このように『失われた時を求めて』は近代、そして西洋を代表する「香り」の文学でした。プルーストはフランス人ですが、『源氏物語』を生んだ日本、『失われた時を求めて』を生んだフランスがともに東西の香文化の頂点を極めた国であることは興味深いと思います。「香りは文化のバロメーター」と言われますが、熟成した香りの文化は最高の香りの文学を誕生させたわけです。

ドイツの哲学者ヘーゲルは、「人間の本性は、ほのかな芳香となって、すべての行為に匂い出る」という名言を残しています。よく考えてみると、人に対する嫌悪感や不快感をあらわす言葉には、匂いと関連のあるものが少なくないことに気づきます。たとえば、「鼻持ちならない」とか「鼻につく」とか「鼻つまみ者」とか。また、「うさん臭いやつ」とか「あいつは、どうも何か臭う」といった表現もあります。

フランスの実存主義哲学者サルトルは、次のように述べています。「他人の肉体の匂いを嗅ぐことは、口と鼻から肉体そのものを吸い込むことであり、瞬時にして、もっとも秘められた部分、いわばその肉体の本質を捕らえることである。匂いが私のなかに入りこむことは、他人の肉体が私の肉体に溶けこむこと。しかしそれは、肉体を離脱した肉体、気体となった肉体、完全なかたちでそこに残りながらも、同時に揮発性の精気(エスプリ)と化した肉体なのである。」

香り高い人間になるために、人々はどうしたでしょうか。たとえば中世においては、よい香りは、肉体の重要な武器であるとされました。ギリシャ人に続いて、アラビア人たちが匂いの役割を発展させましたが、それは病気の予防や治療の手段としてでした。イスラム教の開祖である預言者ムハンマドは、非常に香りを愛好しました。香料貿易の中心地であるメッカに生まれたせいか、ムハンマドは香料には衛生面からも医療面からもすばらしい効能があると考えていました。そして、化粧品の使用は、イスラム教徒がユダヤ教徒やキリスト教徒から区別する方法の1つとしてみなしていました。

11世紀、医師であり哲学者として名高いアヴィセンナ(イヴン=シーナー)というペルシャ人が、ある発明をしました。それは、花から揮発性の精油を蒸留するための方法とその器具でした。ムハンマドは「この世には私にとってかけがえのないものが3つある。それは香料、女たち、そして私の最大の喜び、祈りである」という言葉を残しましたが、アヴィセンナはその言葉を引用して、「預言者ムハンマドに神の祝福あらんことを!彼にとってすばらしい香りを用いることの意義は、それらが感覚を鋭くすることにある。感覚が鋭いときには、思考は明確になり、その結論は公正なものとなる。反対に、感覚が鋭いときには、思考はバランスを失い、その結論は混乱したものとなるのだ。」と述べています。イスラム世界を代表する偉大な思想家は、芳香のもつ活性作用と、それが人間の「品行」や「正しい行為」に与える効果を訴えたわけです。

わたしは「香り」という言葉がいわゆる「匂い」のみならず、「雰囲気」ひいては「品格」や「風格」といった意味でも使われることを興味深く思っていました。人や企業にも「香り」はあるのです。社会的に大きな事を成した偉人や成功者の言葉などに触れると、「幸せになりたい」ではなく「幸せにしたい」という想いが強く感じられます。つまり、彼らには「夢」ではなく「志」があったのです。そして、彼らには人間としての風格、すなわち「香り」がありました。

香り高い人物をめざすのなら、ぜひ世のため人のために「志」を立てるべきです。一人の人間の心の焦点が「私」から「公」に移行し、それを宣言したときから、もはや一人の問題ではなくなり、周囲の人々も巻き込まれてゆきます。そして、ひとたび立てられた「志」は、立てられた瞬間から一時も休まず実現に向かって進んでゆくのです。個人の人生においても企業の経営においても、これからは使命と志を最重要視した「ミッション・アンド・アンビション」のM&Aが重要ではないでしょうか。大きな使命を抱き、高い志を立てている人や企業からは、えもいわれぬ高貴な香りが漂っているはずです。本書には、このような「香」をめぐる話が書かれています。