- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1814 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『猪木伝説の真相』 アントニオ猪木+佐山聡+前田日明+蝶野正洋+天龍源一郎ほか著(宝島社)

2019.12.25

『猪木伝説の真相』アントニオ猪木+佐山聡+前田日明+蝶野正洋+天龍源一郎ほか著(宝島社)を読みました。「天才レスラーの生涯」というサブタイトルがついています。もう昭和&平成プロレスの検証本は食傷気味でしたが、猪木とあれば話は別です。天龍源一郎、長州力、前田日明、武藤敬司らを超えるプロレス界最大のカリスマといえば、猪木しかいません!

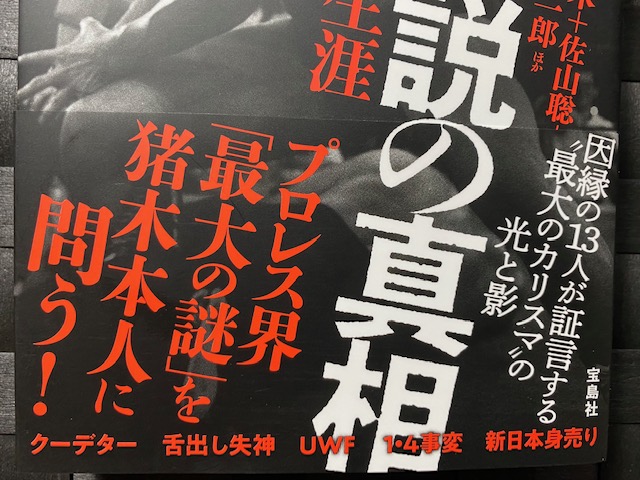

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙にはリング上でインディアン・デスロックを掛ける猪木の写真が使われ、帯には「因縁の13人が証言する”最大のカリスマ”の光と影」「クーデター、舌出し失神、UWF、1・4事変、新日本身売り」「プロレス界『最大の謎』を猪木本人に問う!」と書かれています。カバー前そでには、「あの時は(アックスボンバーを)受けてやるってね。たまたま当たりどころが悪かったのか、言語障害が半年くらいあったのかな」と書かれています。

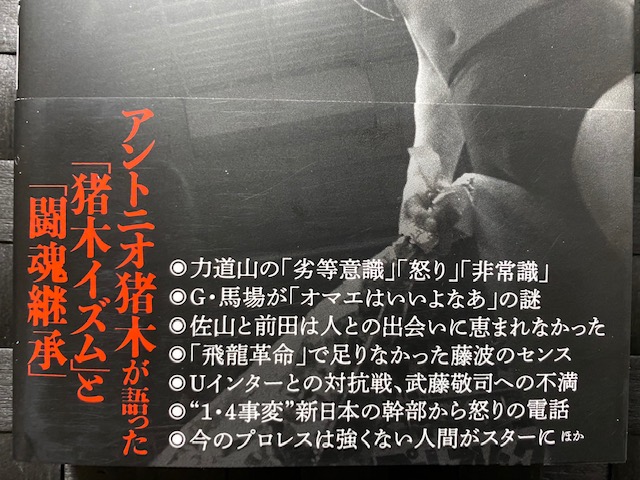

本書の帯の裏

本書の帯の裏

カバー裏表紙には赤の闘魂タオルを首に巻いた猪木の写真が使われ、帯の裏には「アントニオ猪木が語った『猪木イズム』と『闘魂継承』」として、こう書かれています。

◎力道山の「劣等意識」「怒り」「非常識」

◎G・馬場が「オマエはいいよなあ」の謎

◎佐山と前田は人との出会いに恵まれなかった

◎「飛龍革命」で足りなかった藤波のセンス

◎Uインターとの対抗戦、武藤敬司への不満

◎‟1・4事変”新日本の幹部から怒りの電話

◎今のプロレスは強くない人間がスターに ほか

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「はじめに」ターザン山本

第1章 プロレス界「最大の謎」を猪木本人問う!

アントニオ猪木

「自分のプロレス、猪木イズムを次の世代に繋ぎたかった……」

第2章 猪木・最盛期「昭和」の弟子たち

佐山聡

「タイガーマスクとは猪木イズムの結晶です」

前田日明

「クソほど度胸のある猪木さんは、生粋のギャンブラー」

藤波辰爾

「8・8横浜の一騎打ちで、僕は猪木さんを蘇らせた」

藤原喜明

「今でも猪木さんのためなら腕一本ぐらいは失くしてもいいと思っている」

第3章 猪木・現役晩年「平成」の弟子たち

蝶野正洋

「猪木さんがタニマチに仕掛けてるところを見て、このすげえなって」

武藤敬司

「都知事選不出馬から、猪木さんの美学が崩れていった気がする」

藤田和之

「会長に『俺を敵にまわすのか!?』って、ドスの利いた声でいわれ……」

第4章 新日本・前夜”若獅子”時代を知る男たち

グレート小鹿

「プロレス頭は、馬場さんより猪木さんのほうが一枚も二枚も上手」

北沢幹之

猪木「東京プロレス移籍」「日プロ復帰」にまつわる事件の真相

第5章 外部から見た”燃える闘魂”の実像

天龍源一郎

どんな大金を積まれても、やるつもりはなかった猪木との再戦

石井和義

「格闘技ブームの頃、猪木さんはプロレスに興味がないように見えた」

大仁田厚

「猪木さんにいちばん嫌われた人間が俺ですよ」

特別インタビュー サイモン・ケリーが語る

アントニオ猪木と「新日本・暗黒時代」の真実

「アントニオ猪木 1943-2019完全詳細年表」

「はじめに」の冒頭を、ターザン山本は以下のように書きだしています。

「アントニオ猪木について考えることがすなわちプロレスである。最後に行き着いた結論はそれだった。単にプロレスが好きだっただけなら、私はここまでプロレスにのめり込まなかった。他のいろんな面白いジャンルに興味が移っていたはずだ。しかしそうはならなかった。すべては猪木というレスラーのせいだ。これはもはや呪われた世界といってもいい。この呪いは一生、解かれることはない。完全に鍵がかかってしまった状態。しかもそこにマスターキーの存在はない。おそらく世の猪木ファンはみんな私と同じ心境にあるはずだ。なぜ、こうなってしまったのか? 皮肉なことに猪木自身はこのことに恐ろしいほど無関心。そこがまた無責任というか、憎いというか、どうしようもないのだ。ますますもって私たちは迷路の中の住人になっていった」

また、ターザン山本はこうも述べています。

「勘、本能、感性の3つが猪木のアイデンティティ―だった。それしか信じないのだ。それは常識と既成概念をぶっ壊し、新しい時代を創造しようという精神のことでもある。このことは何を意味しているかというと、猪木という無意識が常に言葉に先んじて行動を起こしていく。『行けばわかるさ、迷わず行けよ』がまさにそれだ。無意識は言葉を超えた存在なのだ。世間のほうこそがフェイクであるという発想は本能的無意識の力によってしかありえない」

続けて、ターザンは山本はこう述べるのでした。

「この問題をさらけ出したのが実は猪木vsアリ戦だった。これはカード自体が非常識そのもの。そのことで猪木は叩かれた。世間の偏見があぶり出されていた。この体験が猪木を覚醒させた。世の中と闘っていくには計画的に計算された方法論では限界しかない。それより己の無意識的感性を根拠にしたほうが圧倒的にやりがいがある。手応えがあることに猪木は気づいた。東京ドームで興行をするという決断がそれを証明している。そこでも周囲の反対が猪木イズムを覚醒させた」

これまでのプロレス証言シリーズと同じく、本書もいろんな選手の発言集(証言集)です。その発言の中から、わたしが知らなかったこと、興味を引かれたこと、「なるほど」と思ったことなどを中心に抜き書き的に紹介していきたいと思います。

「変なことをいいますが、俺は詐欺師が大好きなんですよね。『猪木さん、あの人は詐欺師ですよ』って忠告されるんですが、ああ知ってるよ。詐欺師は面白いじゃないかと。だって彼らは夢というかロマンを持ってきてくれるわけでしょ。その話に乗るか乗らないかは自分で判断することですから。そのためにお金もだいぶ突っ込んだこともありますけど(笑)、それも自己責任だし。だまされたことになんとも思わないってことはないんだけど、過去を引きずってるヒマはないんだよね。もう次に走っているから」(アントニオ猪木)

「力道山イズムというか、戦後のプロレスのなかにあったもの、言い方を変えれば殺伐とした部分、非日常的な部分が試合によって出てくるわけです。俺は力道山の付き人をやっていて、それこそ裏ではいろんあことが起きていることをこの目で見てるんですよ。映画『仁義なき戦い』のエピソードにもなったりしてね。当時の昭和の興行というのは、正直にいうと危ないなかで行われていた。あの時経験した殺伐さが俺の体の中にあるのかもしれません。何が起きるかわからない。一寸先はハプニングなんていってますがね。逆に馬場さんなんかのプロレス、アメリカのプロレスってのはパターン化されているわけです。メキシコのプロレスなんかは俺らから見るとね、まさにどうして毎回おんなじ動きをやっているのか、歌舞伎じゃねぇんだよっていう」(アントニオ猪木)

佐山聡の心の中には、今もまだ自分が若手だった頃の70年代のアントニオ猪木の姿があるといいます。

「あの頃、僕も含めて新日本のレスラーの多くは、『猪木さんのためなら死ねる』と思っていたはずなんですよ。そういう人でしたし、そういう時代でした。なぜ、そう思えたかといえば、やはりプロレスに対する姿勢でしょうね。あれだけリングで観客を魅了しつつ、セメントもできる。そこが尊敬できたし、ああいう思想をつくりあげたプロレスラーって、世界を見渡しても他にいないと思うんですよ」(佐山聡)

「猪木さんがやっていたことは‟プロレス”ではないかもしれない。ただ格闘技でもないので、あれは”猪木イズム”という独自のジャンルだったと思うんです。そこがわからないと、猪木さんのこともわからないでしょうね。だから、僕は『タイガーマスクとは猪木イズムの結晶です』というんですよ。プロレスでありながら、ガチガチのセメントを叩き込む、あの世界の中でしか生まれなかったものなんです。そういう猪木イズムという姿勢、思想を多くの人に浸透させたアントニオ猪木という方は、本当にすごい人間ですよ。今になって、改めてそう思いますね」(佐山聡)

「猪木さんがやったことを考えると、あの人はやっぱり度胸があるんだよ。プロレス界でもいちばん度胸があったんだよ。アリ戦もそうだし、ルスカ戦もそうだし、アクラム・ペールワン戦の時だって猪木さんが勝ったからって、あとから『ペールワンなんて腹が出たオッサンじゃないか』っていうヤツがいるんだけど、当時、あの場所に行って6万人の観客全員が向こうの支持で、リングサイドには軍隊も鉄砲も構えて立っている。そんな状況で闘うとなったら、みんなビビッて負けて終わりか、敵前逃亡して恥をかくかの二択のみだよ。だから猪木さんは内弁慶じゃなくて、いつも外を向いてるんだよ。それで今のプロレス界もそうだし、俺らの世代を見渡してみてもダメだなって思うのは、全員が内側を向いてるんだよね」(前田日明)

猪木が引退後に出版した『猪木寛至自伝』には、「後継者には前田を考えていた」という記述がありました。

「猪木さんが引退後に自分の後継者は前田だといってくれたのは、UWFがアントニオ猪木に代わってプロレスの答えを出す場だったこと、その後、リングスでプロの選手が嫌がるアマチュアの強豪を世界中から引っ張ってきて、最後にはカレリンまで呼んできたこと。そういう外を向いて‟切った張った”をやすことができた俺に対して、近しいシンパシーを抱いてくれたんだと思います」(前田日明)

新日本プロレスの旗上げ時から、猪木の付き人としていつも寄り添ってきたのが藤波辰爾でした。

「僕にかぎらず、昔の新日本にいた人間は、やっぱりみんな猪木さんが好きだし、根本的には猪木ファンなんだよね。だから僕も一時期は猪木さんとぶつかったことがあるし、クーデター騒動(83年)なんかもあったけど、それは自分の若さゆえの猪木さんへの対抗心であって、一時的に物理的な距離ができたとしても、心は離れていないんだよ。そして、猪木さんから離れたあと、絶対にどこかで気づくんだよね。それは前田だって、長州だって、みんなそうだと思うよ。やっぱり、猪木さんのことが好きだから、そしてその存在感が自分の意識の中に常にあるから、いろんあことをいうんだよね。それぐらい、僕らにとって猪木さんは大きな存在なんだよ」(藤波辰爾)

藤原喜明は、70年代のアントニオ猪木の付き人時代に「猪木の影武者」「猪木の用心棒」と呼ばれていました。

「当時、俺は自分のことを‟弾除け”だと思っていたからね。『この人のためなら死ねる』って本気で思ってたから。のちにミスター高橋さんか誰かが、『猪木さんが、パーティには藤波を、危険な場所には藤原を連れていくっていってたんだよ。ひどいだろ?』とかいってたことがあるけど、俺は『なんだよ、それって名誉じゃん』って思ったからね。信頼されてなきゃ、危険な場所に連れていこうなんて思わなえもんな」(藤原喜明)

「根底はアメリカンスタイルなんだけど、リアリティという部分を追求したのが、猪木さんのプロレスだよね。そのリアリティっていうのは、強さだとか格闘技だとか、そういうことだけじゃないんだよ。あの表情から何から、観客に『本物だ』って思わせる何かがあるんだよな。正直、猪木さんは運動神経だけでいったら、めちゃくちゃ悪いよ。球技なんかやらせたらとんでもないことになる。でも、プロレスは運動神経だけじゃないんだよ。技だって、すごい技をポンとやったんじゃ、何の記憶にも残らない。意外とドン臭いほうがリアリティがあって、観客の心に届くんだよ。それにプラスして、猪木さんはプロレスの基本でもあるやられっぷりもいいんだよ。カッコよく勝つだけじゃ、なんの面白みもないわけでね。そこの振れ幅が大きければ大きいほどいい試合になるわけだから。やられてる時の猪木さんて、すごく哀愁があって、俺は好きだな」(武藤敬司)

武藤といえば、1995年10月9日、東京ドームで実現した「新日本プロレス対UWFインターナショナル全面戦争」のメインイベントで新日のエースだった武藤は、Uインターの総大将・髙田延彦を足4の字固めで破りました。会場はものすごい熱狂に包まれましたが、この試合のゲスト解説を務めた猪木は当時からこの試合を評価せず、第1試合の石澤常光&永田裕志vs金原弘光&桜庭和志の緊張感みなぎる攻防を絶賛していました。

「対抗戦という緊張感があった試合のはずなんだけど。武藤が入場するときに、ガウンをはだけて胸を突き出してお客さんにどうだ! みたいにアピールしちゃってね。あんな真似をすることで客の緊張感は一瞬で消える。いったん下がっちゃったら二度と戻せない。これは彼にいったところでわからないと思いますよ。あれだけの緊張感が漂った試合のなかでいきなりアレをやったら……まぁ彼は彼でいいと思ってやってるんだから。だけど、せっかくあれだけの緊張感、期待感があったにもかかわらずですね」(アントニオ猪木)

この猪木の発言は、猪木イズムと武藤イズムが真っ向から衝突するところでしょうが、武藤の気持ちもわかりますが、わたしはやはり猪木の言っていることに共感します。猪木プロレスとは、いつでもシュートとなりうる何が起こるかわからないプロレスであり、そこには絶対に緊張感が欠かせないのです。猪木プロレスの基本は「闘い」であり、「強さ」でした。最後に元プロレスラーの北沢幹之氏の言葉を紹介したいと思います。

「猪木さんのようなレスラーはもう出てこないですよ。実はね、猪木さんがアメリカに行く前にオヤジ(力道山)とスパーリングをちょっとやったんです。だけどオヤジは猪木さんに勝てなかったですね。ひっくり返して押さえたら、オヤジが猪木さんの腕を掴んで『これ以上やるな』と合図した。すぎに終わりましたね」(北沢幹之)

本書はその猪木自身の発言をプロローグに、日本プロレス、新日本プロレス、PRIDEで猪木に関わった人々から貴重な証言を集めています。当の猪木の言葉は相変わらず煙に巻いたような内容が多いですが、そこが猪木たるゆえんであって、ある意味で「健在だな」と安心することができます。それにしても、猪木から離れた人々もすべて猪木のことが好きだということを改めて知りました。

前田日明は「時には猪木さんと対立する場面もあったけど、子は親が間違っている時は物申してもいいんですよ。俺はアントニオ猪木の子供だから文句をいう資格がある。そのかわり第三者が親の悪口をいったら許さない。今でもアントニオ猪木の悪口をいうヤツがいたら絶対に許さない。俺のスタンスはそういうことだよ」と語っています。天龍源一郎によれば、元全日本の人間は馬場を笑いにするそうですが、元新日本の人間は猪木を茶化すことを嫌がるといいます。考えてみれば、これほど子どもたちに愛され続ける猪木ほど、幸せなオヤジはいないのではないでしょうか。