- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1823 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『鉄人ルー・テーズ自伝』 ルー・テーズ著、流智美訳(講談社+α文庫)

2020.01.20

『鉄人ルー・テーズ自伝』ルー・テーズ著、流智美訳(講談社+α文庫)を読みました。力道山がどうしても勝てなかった20世紀最大のレスラーの自伝です。貴重な秘蔵写真200点が収められています。1995年3月、ベースボール・マガジン社から刊行されたものを文庫化にあたり加筆・訂正、新たに未公開写真の口絵を加えています。

著者のルー・テーズは 1916年、米国ミシガン州に生まれ。17歳でプロレス・デビュー以来、74歳で現役を引退するまで、誰もが認める史上最強のレスラーとして世界各国で活躍。獲得したタイトルは数知れず、1948年からは7年越しで936連勝という不滅の記録を達成。日本では「鉄人」の異名を取り、アントニオ猪木ら数々のレスラーに影響を与えました。まさに空前絶後、不世出の大レスラーでした。2002年、心臓疾患により死去。享年86歳 。訳者の流智美氏は1957年、茨城県に生まれ。1980年、一橋大学経済学部卒業。1981年よりベースボール・マガジン社専属のプロレス・ライターとなる。テーズとは公私ともに親密な間柄でした。

本書のカバー表紙には、著者と力道山が握手している写真が使われ、裏表紙には以下の「内容紹介」があります。

「テーズの前にテーズなし、テーズの後にテーズなし。史上最高、史上最強のプロレスラー、ルー・テーズを超える格闘家が現れることは、今後も絶対にあり得ない。本物の実力とは? プロレス、格闘技の本当の魅力とは?――伝説の”鉄人”が自らの驚異の足跡とともにその真実を初めて語り尽くす!『一番強いのは誰なのか』――長年の最強論争についに終止符を打つ。超レアな秘蔵写真満載の完全保存版!!」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「文庫版まえがき」

「世界ヘビー級歴代チャンピオン」

第一章 鉄人誕生からプロ・デビューまで

第二章 ルイス、サンテルとの遭遇、そして世界王者前夜

第三章 二十一歳での世界王座獲得と屈辱の転落

第四章 二度目の王座と負傷……太平洋戦争での召集

第五章 プロレス黄金期に全米統一

第六章 東洋の虎・力道山との邂逅

第七章 六度目の王座返り咲きとルイスの死

第八章 世界王座カムバックへの執念と

アントニオ猪木の登場

第九章 七十四歳で引退後、「最強」に託した夢

「文庫版あとがき」

「ルー・テーズ栄光の軌跡」

この文庫版が出版されたのは2008年5月20日ですが、時あたかもPRIDEなどの総合格闘技が全盛でした。多くのプロレスラーも総合に挑戦しましたが、そのほとんどは敗北を喫しています。そんな時期に、13年前の95年に初版が出た本書が突如、文庫化されたのです。そこには、「真の強さとは何か」というテーマがあり、「今こそテーズに刮目せよ! ヒョードル、クロコップ、サップ……現代の格闘界の猛者たちもかなわないであろう真の強さの秘密とは何か?」というメッセージがありました。

「文庫版まえがき」で、訳者の流氏は述べています。

「やはり、『K-1』や『PRIDE』や『アルティメット』といった、この13年に多くのプロレスファン層を奪い取った新しいジャンルのスターとの対比において、単純に『テーズの超人的なスピードで、ヒョードルの強打をどうさばいただろう?』とか『テーズはミルコ・クロコップのヒザ蹴り、回し蹴りを寸前でキャッチしただろうなあ』といった『史上最強プロレスラーが現役トップ格闘技者といかに戦うか? そして勝てるのか?』というのが最も強い動機であるべきだと思う」

続いて、流氏は以下のように述べています。

「まずは肉体的な資質である。12年8ヵ月に及ぶNWA世界ヘビー級チャンピオン時代に『鋼のような筋肉と猫のような身のこなし』と評されたテーズが明らかにヒョードルやクロコップを上回っていると思うポイントが『反射神経とスタミナ』である。彼らと対峙したテーズが試合開始の5分から10分くらいの間に多少の戸惑いを見せることはあるかもしれないが、テーズの本領が発揮されるのは10分以降だ。試合が長引けば長引くほど、テーズ魔術は冴えを見せる。奥様が『ゴリラのような』と表現した2メートルのリーチとスパン31センチの両手も、長期戦となった場合の主戦武器だ。最後はダブル・リストロック(キムラ・ロックという呼称もある)でテーズが勝つ。これは1968年1月3日、テーズは試合を初めて見てから40年、現役格闘家の誰が相手であっても確信を持って断言できる『試合予想』だ」

第一章「鉄人誕生からプロ・デビューまで」では、少年時代に吃音で悩んでいたテーズが17歳にして教会の大聖堂でプロレスラーとしてデビューしたことが紹介されます。若いテーズには、ジョージ・トラゴスという専任コーチがつくのですが、彼はとんでもない危険な男でした。「専任コーチはプロレス界の‟闇の帝王”ジョージ・トラゴス」として、著者は以下のように述べています。

「1930年代のプロレス界において、トラゴスの存在を知らぬ者はいなかった。こう言っては失礼ではあるが、私を見出してくれたジョン・ザストローやジョー・サンダースンとはまったくレベルの違うレスラーであり、一口に言えば、シュートの中のシュートと呼ばれるプロレス界の闇の帝王的な存在であった」

(本書より)

(本書より)

トラゴスはレスラーの間で‟アイスウォーター(氷水)”と呼ばれており、数多くのレスラーが「ルー、やめておいたほうがいい。いつかトラゴスは君をクリプル(腕や足の骨を折って使いものにならなくすること)するに違いない。彼がコーチについたレスラーは皆そうなったんだから!」と注意するのでした。「世の中には上には上がいる」として、著者は以下のように述べます。

「トラゴスにコーチを受けたのは約2年間だったが、私がプロレスラーとしてのベーシックを学んだのが、まさしくこの期間であった。1つだけ技を挙げろと言われればダブル・リストロック……私はこの技に何度助けられたかわからない。私は幸いにして一度も相手の左肩を破壊するほどの状況に追い込まれたことはないが、寸前まで締め上げたことは数百度に及ぶ。あと1インチ手前に引けば腕が折れるという加減をわきまえたうえでこの技を使っているのは、たぶん私だけであるという自信があるが、すべてトラゴスのおかげである」

プロレス初代世界ヘビー級チャンピオンのフランク・ゴッチ

プロレス初代世界ヘビー級チャンピオンのフランク・ゴッチ

第二章「ルイス、サンテルとの遭遇、そして世界王者前夜」では、著者はプロレス史上に燦然と輝く伝説のシューターたちについて言及します。まずは、フランク・ゴッチです。

「1908年、プロレスの初代世界ヘビー級チャンピオンだったフランク・ゴッチは、私が生まれた翌年の17年に尿毒症で亡くなっている。私はゴッチが本当に実力者であったか否かについて大変興味があったので、師のファーマー・バーンズにその件について聞いてみたことがあるが、どうも勝つためには相手の目を突こうが髪の毛を引っ張ろうが、肛門に指を差し込もうが指の骨を折ろうが、とにっかう何でもやるタイプ……いわゆる我々レスラー間でいう‟ダーティー・レスラー”の典型だったようだ。ゴッチの弟子で、のちにゴッチ引退後に世界王者となったチャーリー・カトラーからも同じような意見を聞いた。どうもゴッチというレスラーを”偉大なるプロレスラー”としてランクするには、若干議論が必要となりそうだ。少なくともジョー・ステッカーのレベルではないというのが私の意見だ」

(本書より)

(本書より)

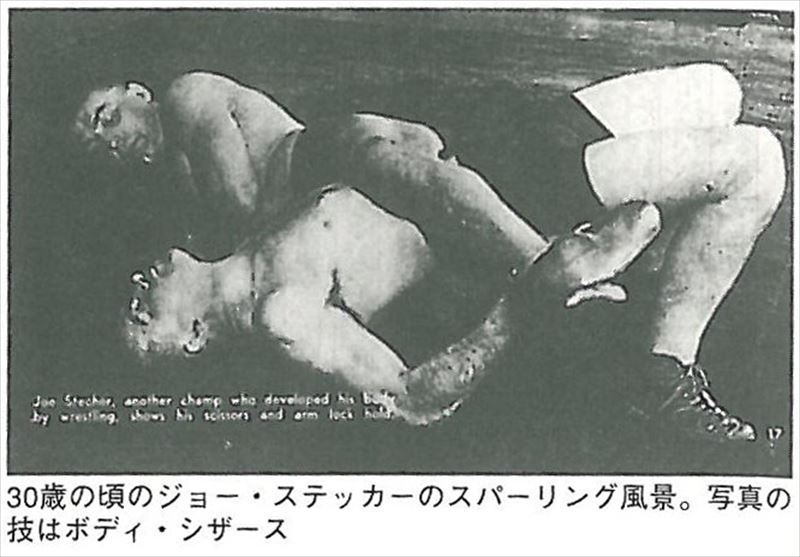

そのジョー・ステッカーとは、第5代、7代、13代の世界ヘビー級チャンピオンで、”胴締め王”の異名を持っていました。実兄のトニー・ステッカーはプロレスの大プロモーターで、彼のテリトリーに著者は1935年9月から36年1月までの5ヵ月間世話になりました。著者は述べます。

「この間、私にとって最も印象深いのは、ジョー・ステッカーとスパーリングができたということであった。ステッカーは当時、精神病院に収容されていた。アメリカのプロレス史には、このステッカーの精神障害はルイスのヘッドロックで何時間も締めつけられたために起きたものだと書いてある。が、これはまったくのつくり話で、ステッカーはトップ・レスラーとして貯えた2万9000ドル(現在の貨幣価値にしたら、たぶん2億円以上)もの大金を、親友の画商にすべて持ち逃げされてしまったという事件のショックから、極度の人間不信に陥ってしまったのである。だから、病院に収容されてからは、兄のトニー以外の人間とは誰とも言葉をかわさなくなっていた」

(本書より)

(本書より)

ジョー・ステッカーをヘッドロックで精神病院送りにしたと噂されたルイスとは、第8代、10代、14代の世界ヘビー級チャンピオンで、後にテーズのコーチやマネージャーも務めたエド・ストラングラー・ルイスです。著者は以下のように述べています。「数多くのオールド・タイマーに出会ってきた中で、やはり群を抜いて強かったのが、エド・ストラングラー・ルイスであった。私が世界王座を6度奪取したことで、アメリカと日本のプロレス・マスコミが、‟ルー・テーズこそ20世紀最大のレスラー”と称えてくれているのは大変名誉なことだが、その称号はルイスに与えられるのが正解だと思う。ルイスは第二次世界大戦後のテレビ・プロレス全盛時にはすでに引退して私のマネージャーになっていたから、実際の試合はビデオとしてほとんど残っていないが、その強さは人間離れしたものだった」

(本書より)

(本書より)

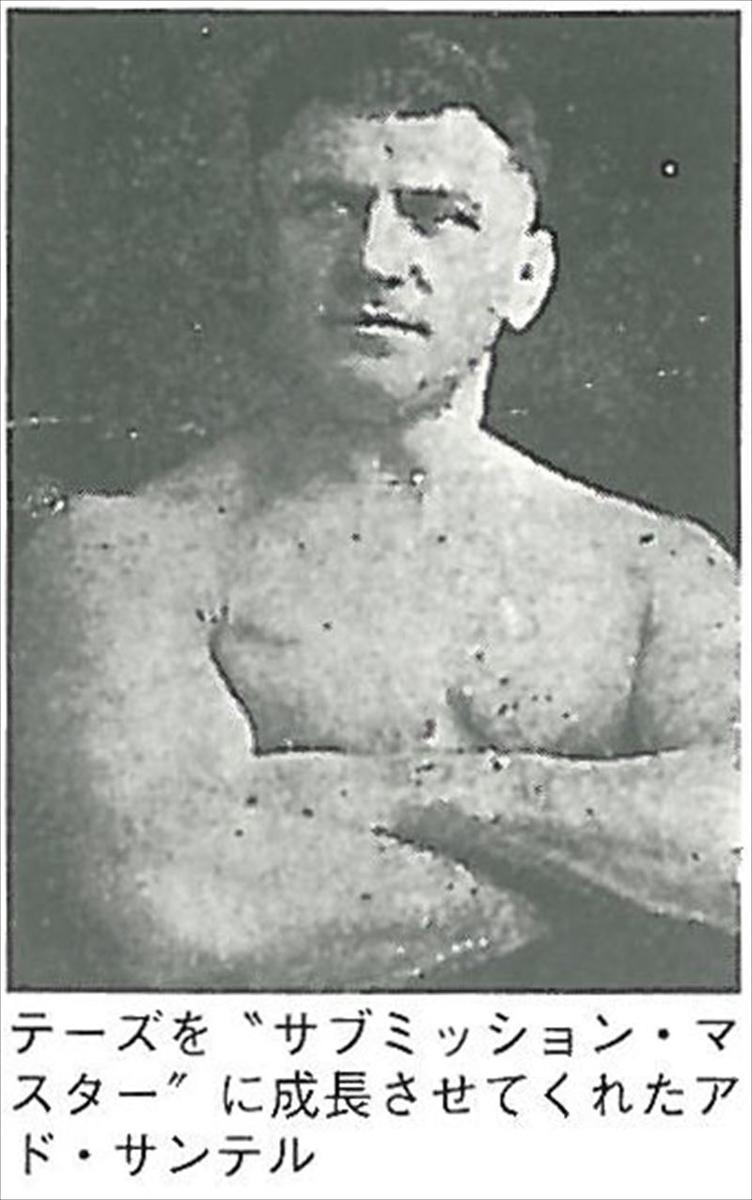

また、ルイスだけでなく、著者はアド・サンテルにもコーチを受けています。サンテルといえば、大正10年に日本上陸し、講道館柔道に挑戦して異種格闘技の死闘を演じた伝説のプロレスラーです。サンテルの裏投げは、テーズのバックドロップに受け継がれました。著者は、サンテルについて以下のように述べています。

「アド・サンテル……ジョージ・トラゴスと並び、1910年代から20年代のライト・ヘビー級で無敗を誇った伝説的な強豪だ。関節技の技術にかけては、たぶんトラゴスと互角、いやそれ以上の評価を得ていた選手である。日本に柔道という強い格闘技があると聞けば、わざわざ日本にまで出向き、柔道選手を実力で制圧してきたことは今でも日本柔道界の語り草になっている」

(本書より)

(本書より)

さらに、著者はサンテルについて述べます。

「ジョージ・トラゴスに教えてもらったテクニックがプロレスのすべてだと思っていた私に、プロレスの奥に底はないということを教えてくれたのがサンテルだった。サンテルに教えてもらったのは主として‟フック”(Hook)と呼ばれる関節技の中でも最も高度で危険なものであった。のちに世界チャンピオンとなったとき、何度このサンテル教室に感謝したかわからない・・・・・・それほどサンテルのフックは実戦で役に立った」

ちなみに、「第二章の時代背景と解説」で、流氏は「1年8ヵ月の間にジョー・ステッカーとエド・ストラングラー・ルイスの2人とスパーリングを経験し、そしてアド・サンテルのコーチを5ヵ月間受けたというのだから、これは”世界チャンピオン育成最短コース”と言えよう」と述べています。

その後、著者は不動のNWA王者として、また、後にWWWFの牙城となるニューヨークのマジソン・スクェア・ガーデン(MSG)に乗り込んで、アントニオ・ロッカ、バディ・ロジャースといった人気レスラーと試合をしましたが、基本的にショーマンである彼らは著者の敵ではありませんでした。第六章「東洋の虎・力道山との邂逅」では、「ガ二ア・オコーナー・ゴーディエンコ……新星誕生」として、著者は以下のように述べます。

「曲芸師や流血王の出現はさておき、1950年代のテレビによるプロレス・ブームは次々と新しい人材をプロレス界に送り込んでくれた。私の好きな、いわゆる本物のレスリングができるタイプはバーン・ガニア、ビッグ・ビル・ミラー、マイク・デビアス、パット・オコーナー、ラフィ・シルバースタイン、ディック・ハットン、ジョージ・ゴーディエンコ、ルター・リンゼイ、レオ・ノメリーニらだ。そしてアマレスの経験こそないが、巨体と運動神経を兼ね備えた新しいタイプのパワー・レスラーとしてはキラー・コワルスキー、ドン・レオ・ジョナサン、ジョニー・バレンタイン、ジン・キニスキー、ウィルバー・スナイダーといった新星が次々と誕生し、私をずいぶん苦しめてくれたものである」

そして、著者は「東洋の虎」力道山と出会います。

「‟危険な奴”力道山」として、著者は1953年12月6日、力道山とハワイで戦ったエピソードを披露しています。このときは著者がリバース・スラム(パワー・ボム)でノックアウト勝ちしましたが、「さすが相撲出身ということで立ち技でのバランスが抜群によく、私が力道山に対して優位に立とうとすれば寝技に持ち込むしかなかった」「この試合を終えたとき、力道山に対して私が持ったイメージは‟何を仕掛けてくるか予想のつかない危険な奴”というのが正直なところだった」と述懐しています。

それから4年後、著者は日本で力道山と世界王座を賭けて戦います。そのときのことを、以下のように述べています。

「その力道山が待ち構える敵地日本に乗り込んでの防衛線とあって、さすがに私もナーバスになっていた。だが、日本で再び相まみえた力道山は堂々とした世界レベルのトップ・レスラーに成長しており、東京・大阪に合計6万人近い大観衆を集めて納得いく闘いができたことは、日本・アメリカ両国のプロレス発展に大きく寄与できたものと自負している、私と力道山の戦いは、彼がギャングスタ―に刺されて亡くなるまでの6年間続いたが、私のキャリアの中でこれほど短期間に、しかし壮絶にライバル関係でいられたのは力道山をおいてほかにいなかった」

第七章「六度目の王座返り咲きとルイスの死」では、バディ・ロジャースを破って47歳にして6度目の世界王座に返り咲いた当時のことが書かれています。「王座奪還後、若いパワーを次々粉砕」として、以下のように述べられています。

「この期間、私に挑戦してきたのは、まさにニュー・ジェネレーションの旗頭ばかり、その若いパワーを跳ね返していくことが私自身に課したテーマでもあった。ダニー・ホッジ、マーク・ルーイン、ベアキャット・ライト、ディック・ザ・ブルーザー、アーニー・ラッド、ヒロ・マツダ、ドリー・ファンク・ジュニア、ドン・カーチス、ボブ・エリス、カール・ゴッチ、ビル・ワット、ザ・デストロイヤー、ウィルバー・スナイダー、ジョニー・バレンタイン、ティム・ウッズ、キラー・カール・コックス、ジョン・トロス、ザ・ストンパー、フレッド・ブラッシー、ジョニー・パワーズ、ネルソン・ロイヤル……私より10歳も20歳も若い連中のパワーに圧倒されることはあったが、まだまだ”ここ一番”の技術で私を王座から追い落とす存在は現れてこなかった」

(本書より)

(本書より)

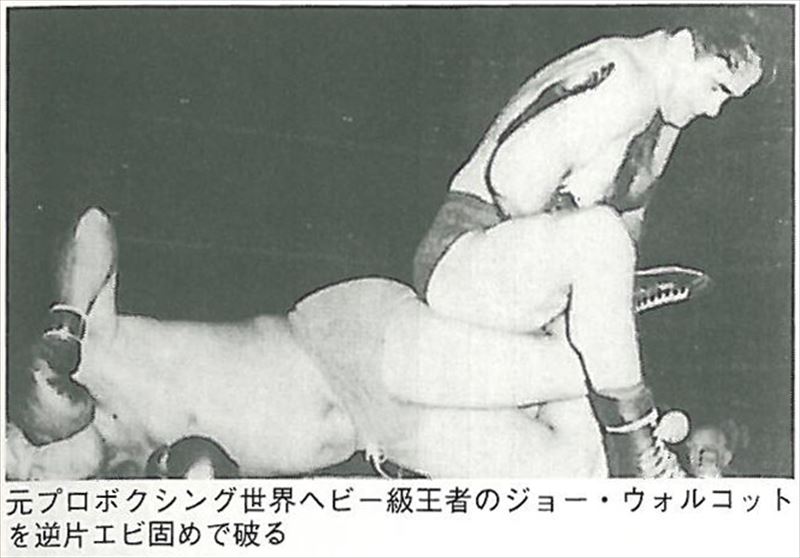

1966年、著者はNWA世界王座と師であるエド・ストラングラー・ルイスを失いますが、その年の12月2日、フロリダ州ジャクソンビルで、元プロボクシング世界ヘビー級チャンピオンのジョー・ウォルコットとミックスド・マッチ(異種格闘技戦)を行います。じつに、アントニオ猪木とモハメド・アリが戦う10年目でした。「ボクシング世界チャンプに快勝」として、著者は以下のように述べます。

「試合は1ラウンドにウォルコットの右ストレートで私は左目を切られたが、4ラウンドに片脚タックルからのハーフ・クラブ(逆エビ固め)を極めて勝利を収めた。試合後にウォルコットは私の控え室を訪れ、『サンキュー・ノット・ハーティンぐ・ミー(私にケガをさせずに試合を終えてくれて、ありがとう)』と言った。私はこのとき、プロレスラーと戦い終えたプロボクサーの‟本音”を聞いた。そしていかなるプロボクサーでも一流のレスラーには勝てないことを確信した」

第八章「世界王座カムバックへの執念とアントニオ猪木の登場」では、1976年6月26日に東京の日本武道館で行われたアントニオ猪木とプロボクシング世界ヘビー級チャンピオンのモハメド・アリ戦について書かれています。じつは著者はこの試合のレフェリーを務めることになっていたのですが、直前になってアリ側のチーフ・トレーナーであるアンジェロ・ダンディからのクレームで白紙になりました。著者は述べます。「猪木は最後の最後まで‟テーズをレフェリーに”という線で粘ってくれたのだが、ダンディが‟キャンセル””をチラつかせるという卑怯な手段に出たため、やむなくラベールで手を打たざるを得なかった。結果論ではあるが、私がレフェリーであったなら、あの試合はまったく違う展開、結果となっていただろう。少なくとも15ラウンドをフルに戦い抜くという試合にはならなかったと断言できる」

続けて、著者は猪木対アリ戦について述べます。

「猪木にとって、あまりにも不利なルールを呑まされてしまったことは、返す返す気の毒だったとしか言い様がない。プロレスリングの技を完封されて、あそこまでレスラーの強さを発揮できたのだから、猪木は本当に立派だった。ただ、ウォルコット戦で私が得た”プロレスラー最強”の再認識ができなかったことだけが心残りだった。それが15年後、髙田vsバービック戦まで尾を引くことになるのだから、私もよくよく執念深い男である」

第九章「七十四歳で引退後、『最強』に託した夢」では、1980年9月8日、ケンタッキー州ルイビル・ガーデンでビル・ロビンソンの持つCWA世界王座に挑戦したことが書かれています。1975年12月11日 、蔵前国技館での猪木とロビンソンのNWF世界ヘビー級選手権試合の立会人を務めた著者は、「現役でいる間にロビンソンと一戦交えたい」と思ったそうです。

(本書より)

(本書より)

念願のロビンソン戦の結果は、41分戦ってローリング・クラッチ(回転エビ固め)でフォール負けします。しかし、内容的には悔いのない試合であり、1万人の大観衆の反応も上々だったとして、著者は以下のように述べます。

「思えば、このロビンソンとの戦いが私にとって最後のタイトルマッチとなったが、最後のタイトルマッチを戦った相手がロビンソンであったことは幸運であったと思う。願わくば、私が統一世界王者にあった頃に出会いたかった実力者であったが、22歳の年齢差を考えれば仕方のないことだ。同様のことは27歳の年齢差がある猪木との戦いにも言えた」

それにしても、親子ほど年齢の離れたロビンソンや猪木と激闘を繰り広げた著者の「強さ」には驚くばかりです。若い頃の「強さ」は想像を絶するものだったでしょう。「文庫版あとがき」の最後に、流氏は「『ルー・テーズは史上最高、史上最強のプロレスラーであり、テーズを超えるプロレスラー、格闘競技選手が現れることは、これからも絶対にない』『ないと思う』ではなく、『ない』――断言だ」と書いています。この「断言」には心底シビレました。