- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1833 SF・ミステリー 『エイリアン』 ジム・アル=カリーリ編(紀伊國屋書店)

2020.02.20

2020年1月7日に配信されたCNNの記事には驚きました。英国初の宇宙飛行士の1人だった化学者のヘレン・シャーマン女史が、英日曜紙オブザーバーのインタビューの中で、「宇宙人は間違いなく存在する。地球上で人類に紛れ込んでいるかもしれない」という見解を明らかにしたのです。『エイリアン』ジム・アル=カリーリ編(紀伊國屋書店)を読みました。「科学者たちが語る地球外生命」というサブタイトルがついています。編者はイギリス・サリー大学教授(理論物理学)。英国科学協会会長、王立協会フェロー。専門は量子力学、量子生物学。科学番組のプレゼンテーターを務めるなど一般向けの多彩な活動で人気を集めており、王立協会マイケル・ファラデー賞、スティーヴン・ホーキング・メダルなどを受賞。

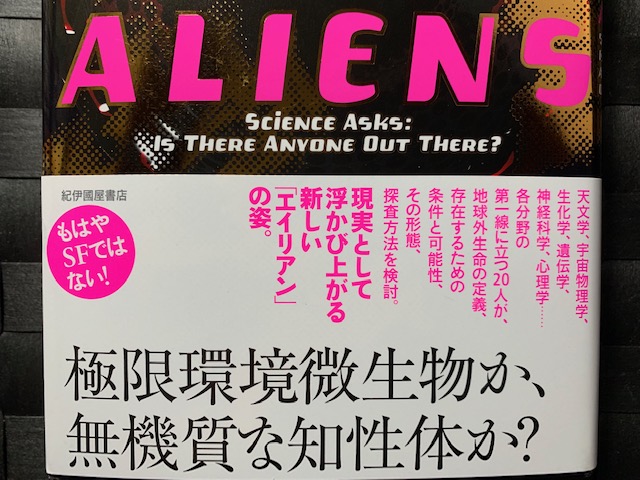

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「もはやSFではない!」「天文学、宇宙物理学、生化学、遺伝学、神経科学、心理学……各分野の第一線に立つ20人が、地球外生命の定義、存在するための条件と可能性、その形態、探査方法を検討。現実として浮かび上がる新しい『エイリアン』の姿」「極限環境微生物か、無機質な知性体か?」と書かれています。

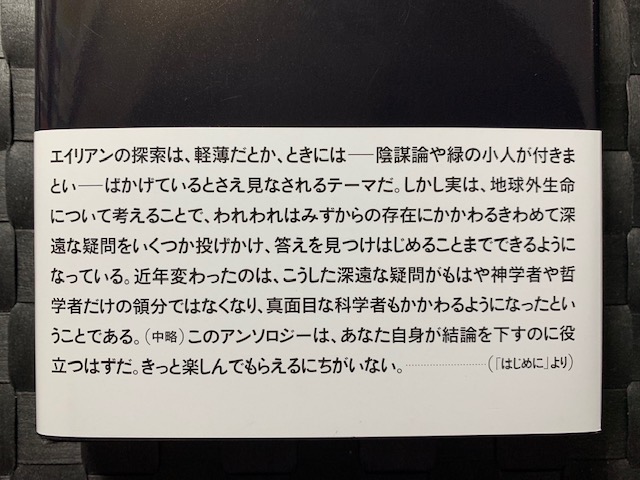

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、以下のように書かれています。

「エイリアンの探索は、軽薄だとか、ときには――陰謀論や緑の小人が付きまとい――ばかげているとさえ見なされるテーマだ。しかし実は、地球外生命について考えることで、われわれはみずからの存在にかかわるきわめて深遠な疑問をいくつか投げかけ、答えを見つけはじめることまでできるようになっている。近年変わったのは、こうした深遠な疑問がもはや神学者や哲学者だけの領分ではなくなり、真面目な科学者もかかわるようになったということである。(中略)このアンソロジーは、あなた自身が結論を下すのに役立つはずだ。きっと楽しんでもらえるにちがいない。……(「はじめに」)」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

はじめに――みんなどこにいるんだ?

ジム・アル=カリーリ(理論物理学者)

第1章 われわれとエイリアン

――ポストヒューマンはこの銀河全体に広まるのか

マーティン・リース(宇宙論者)

第Ⅰ部 接近遭遇

第2章 招かれ(ざ)る訪問者

――エイリアンが地球を訪れるとしたらなぜか

ルイス・ダートネル(宇宙生物学者)

第3章 空飛ぶ円盤

――目撃と陰謀論をおおまかにたどる

ダラス・キャンベル(科学番組司会者)

第4章 地球上のエイリアン

――タコの知性からエイリアンの意識について何を知りうるか

アニル・セス(認知神経学者)

第5章 誘拐――地球外生命との接近遭遇の心理学

クリス・フレンチ(心理学者)

第Ⅱ部 どこで地球外生命を探したらいいか

第6章 ホーム・スウィート・ホーム

――惑星をハビタブルなものにする条件は

クリス・マッケイ(惑星科学者)

第7章 隣家の人――火星の生命を探る

モニカ・グレイディ(宇宙科学者)

第8章 もっと遠く――巨大ガス惑星の衛星は生命を育めるか

ルイーザ・プレストン(宇宙生物学者)

第9章 怪物、獲物、友だち――SF小説のエイリアン

イアン・スチュアート(数学者)

第Ⅲ部 われわれの知る生命

第10章 ランダムさと複雑さ――生命の化学反応

アンドレア・セラ(無機合成化学者)

第11章 深海熱水孔の電気的な起源

――生命は地球でどのように生まれたか

ニック・レーン(進化生化学者)

第12章 量子の飛躍

――量子力学が(地球外)生命の秘密を握っているのか

ジョンジョー・マクファデン(分子遺伝学者)

第13章 宇宙の必然

――生命の発生はどのぐらい容易なのか

ポール・C・W・デイヴィス(理論物理学者)

第14章 宇宙のなかの孤独――異星文明はありそうにない

マシュー・コッブ(進化生物学者)

第Ⅳ部 エイリアンを探す

第15章 それは銀幕の向こうからやってきた

――映画に見るエイリアン

アダム・ラザフォード(遺伝学者、著作家)

第16章 われわれは何を探しているのか?

――地球外生命探査のあらまし

ナタリー・A・キャブロール(宇宙生物学者)

第17章 宇宙にだれかいるのか?

――テクノロジーと、ドレイクの方程式と、地球外生命の探索

サラ・シーガー(惑星科学者、宇宙物理学者)

第18章 大気に期待――遠くの世界に生命のしるしを見つける

ジョヴァンナ・ティネッティ(宇宙物理学者)

第19章 次はどうなる?――地球外知的生命探査の未来

セス・ショスタク(天文学者)

「訳者あとがき」

「インターネット」

「参考文献」

「アダム・ラザフォードの必見エイリアン映画リスト」

「索引」

「執筆者紹介」

「はじめに――みんなどこにいるんだ?」では、理論物理学者のジム・アル=カリーリが、イタリア生まれのアメリカのノーベル賞物理学者で、20世紀の科学に莫大な貢献をいくつかしたエンリコ・フェルミの投げかけた単純な疑問を取り上げ、こう述べます。

「フェルミが言いたいことは、こうだった。宇宙の誕生ははるか昔で、サイズもばかでかく、天の川銀河だけで5000億近くも恒星があって、その多くには惑星系がある。だから、地球が不思議なことに特別でないかぎり、宇宙は生命でごった返しているはずで、そのなかには、宇宙旅行に必要な知識と技術をもつほど高度な知性を備えた種もいるにちがいない。それならきっと、われわれの歴史上のどこかの時点でエイリアンが訪れていたはずだ。それどころか、フェルミが発言した当時報告されていた空飛ぶ円盤の目撃例も、本当だったかもしれない。フェルミにしてみれば、地球が特異でないとしたら、知的生命がほかのどこかにもいる可能性は圧倒的に高いばかりか、ある程度の勢力拡大の野心と十分に発達した宇宙旅行の技術をもつ異星文明が、これまでに天の川銀河全域に移住しているだけの時間はたんまりあったはずなのである。ならば、彼らはみんなどこにいるのか?」

続けて、カリーリは、「フェルミが出した結論は、『恒星間旅行に要する距離はとても長いから、光速を超えるものはないという相対性理論の制約により、エイリアンはだれも途方もない長旅をして地球を訪れることなど考えないだろう』というものだった。どうやら彼は、『技術の進んだ異星文明の存在は、そうした異星人が故郷の惑星を離れなくても検知できるにちがいない』とは考えなかったらしい。なにしろ、過去100年ほどにわたり人類は、十分に進歩して十分に近いところで耳をそばだてているエイリアンに、自分たちの存在を知らせつづけてきたのだ(近いというのは、地球から950兆キロメートル以内。100光年、つまり光が100年で進む距離に相当するためである)」と述べています。無線やテレビが発明されて以来、さらに最近では人工衛星や携帯電話の通信も急増して、人類は電磁波のおしゃべりを宇宙に拡散しています。カリーリは「かなり進歩したエイリアンが、十分に近い場所にいて、たまたまわれわれの太陽系に電波望遠鏡を向けていたら、人類の存在を示すかすかなシグナルをとらえることだろう」と述べるのでした。

第1章「われわれとエイリアン――ポストヒューマンはこの銀河全体に広まるのか」では、宇宙論者のマーティン・リースが、「SETIについて思うこと――見込みと手法」として、「宇宙に知的生命が広く存在していたとしても、われわれはそのうち特殊なごく一部を認識できるだけという可能性もある。われわれには思いも寄らないやり方で現実をとらえる『脳』もあるかもしれない。あるいは、黙想して省エネルギーの生き方をし、みずからの存在をいっさい明らかにしない脳も考えられる。まずは、われわれの地球のように、寿命の長い恒星のまわりを回る惑星に目を向けるべきだ、SFで想像される世界のほうが、生命が見つかりそうな場所についてもっと刺激的なイメージを見せてくれるとしても。とくに、ETを習慣的に『異星文明』と呼ぶのは限定しすぎではなかろうか」と述べています。リースによれば、「文明」とは個人の集まった社会を意味するそうです。一方、ETは1個の統合された知性体という可能性もあります。リースは「信号が送られていても、われわれは解読の仕方を知らなくて人工的なものとは気づいていないのかもしれない。AM(振幅変調)方式しか知らない無線技師は、現代の無線通信の解読には苦労するだろう」と述べています。

第3章「空飛ぶ円盤――目撃と陰謀論をおおまかにたどる」では、科学番組司会者のダラス・キャンベルが、有名な「ロズウェル事件」について、「今日、いつしかパロディに陥っているものの、ロズウェルは現代アメリカの大衆文化で重要な一部をなし、政府不信の大きな象徴となっている。2016年にはヒラリー・クリントンが、UFOへの政府の関与を調査することを選挙公約にまでした。それが、票を集めそうなほど大いに人々の興味を引くことなのである」と述べています。

ビル・クリントンもバラク・オバマも、「ジミー・キンメル・ライブ!」というトークショー番組に出演してUFO問題への自分たちの関与について軽口をたたきました。クリントンは、2期目の任期中にロズウェル文書の再調査を命じたことを認めています。キンメルがクリントンに、ロズウェルとエリア51について「エイリアンがそこにいるのを目にしていたら、私たちに教えてくれますか?」と尋ねると、ビルは「ええ……そうしますよ」と答え、大喝采を浴びました。「とはいえ、そう答えるものだとはあなたも思うだろう。ロズウェルは決して『事件解決』となりえないのだ」と、キャンベルは述べています。

第8章「もっと遠く――巨大ガス惑星の衛星は生命を育めるか」では、宇宙生物学者のルイーザ・プレストンが「今後について」として、「地球外生命を探している多くの科学者は、そうした生物の姿について、大衆文化のエイリアンとはまるで異なるものを思い描いている。彼らは灰色や緑の小人を探したり、その実在を期待したりしておらず、むしろ、単純な極限環境微生物や、アミノ酸などの有機化合物や、過去の生命の存在をほのめかす生物痕跡を見つける可能性のほうが高い。地球上の極限環境生物や、それが耐えられる環境条件をよく知るほど、別世界、とくに太陽系の外惑星の衛星に、生命がいる可能性は高まるのだ」と述べています。

第9章「怪物、獲物、友だち――SF小説のエイリアン」では、数学者のイアン・スチュアートがその冒頭で、カール・セーガンが著書『コンタクト』で述べた「もし私たちしかいなかったら、宇宙がずいぶんもったいないんじゃないかな」という言葉を紹介します。そして、スチュアートは「一見したところ、異星の生物や文明にかんするSFのストーリーは、未来のカウボーイとインディアンの話にすぎず、ただハードウェアがコルト45や弓矢より趣向を凝らしたものになっているように思われる。だが、ここまで語った話からわかるように、よくできたSFでエイリアンが主に果たしている役割は、われわれを人たらしめるものを探る、創意に富む手だてを新たに提供することだ。エイリアンは、われわれが乗り越えるべき問題を提示し、われわれ自身の欠点や弱点を検討するための鏡となる。エイリアンの扱い方や、彼らの存在に対する反応の仕方は、われわれ自身について多くのことを明らかにしてくれる。われわれはすでにエイリアンに会っており、それはわれわれなのである」と述べるのでした。

第19章「次はどうなる?――地球外知的生命探査の未来」では、天文学者のセス・ショスタクが「発見は何をもたらすか」として、以下のように述べています。

「SETIによる発見は胸を高鳴らせるだろうが、それは得られる情報のためではない。地球外に知性をもつ何かがいることを教えてくれるからであり、それ自体が哲学的に驚くべき結果なのだ。大騒ぎになるだろう。もちろん長期的には、見つかる信号がなんであれ、そこにコードされた情報が引き出せるかもしれないし、すでに述べたように、それがわれわれを超える知性の持ち主からのものであることは、ほぼ間違いない」ショスタクによれば、人類という種族の宗教や自尊心や未来といったものへの影響に、おぼろげに気づかされる可能性もあるそうです。見つけた信号がまるで理解できず、われわれが唯一の存在でないと知り、その意味を考えるしかないのかもしれません。一方で、17世紀にヨーロッパの進んだ数学や科学に触れた日本人が受けたような打撃を味わうことも考えられるといいます。ショスタクは「自分たちの未来を導く力や、挑戦する力にさえ、自信がもてなくなるおそれもある」と言っています。

さらに、セス・ショスタクは、「天文学者は、太陽以外の恒星をめぐるハビタブルな惑星を発見しつづけている。NASAのケプラー宇宙望遠鏡によるデータの解析が続けられるにつれ、1年以内に地球にそっくりの別世界が見つかることもありうる。そうした惑星は、明らかに生命を宿す場所の候補となるだろうし、ひょっとしたら知的生命も宿しているかもしれない」と述べます。しかしながら、生命を宿す場所だからといって、知的生命がそこにとどまるとはかぎりません。それどころか、「われわれ自身の経験から考えれば、無線通信を発明したらほどなく揺りかごから出てしまいそうだ。すると知的生命は、はるかに賢く、細胞をもつ生体に比べて長命で広く行きわたる存在へと向かう足がかりにすぎないのかもしれない。ここにひとつの教訓がある。地球の外に知性体を探す際には、ほかの恐竜を探す恐竜になってはいけない」と、ショスタクは警鐘を鳴らします。

SETIとは、電波を用いた知的な生命体の探査です。SETIは、カール・セーガン原作で、ジョディ・フォスターが主演したSF映画「コンタクト」(1997年)で有名になりましたが、科学的な宇宙人探査がスタートしてすでに50年が経過しました。本書を読んで、この半世紀、特に最近の20年間の研究の軌跡がよくわかりました。地球外生命の研究は驚くべき発展を遂げており、いつか人類を震撼させるような大ニュースが届くことを期待しています。エイリアンは実在したほうが絶対に面白いに決まっているではないですか!