- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2020.04.08

「緊急事態宣言」は「読書宣言」と陽にとらえて、大いに本を読みましょう!

『洞窟壁画を旅して』布施英利著(論創社)を読みました。「ヒトの絵画の四万年」というサブタイトルがついています。美術批評家・解剖学者の著者は1960年生まれ。東京藝術大学・美術学部卒業。同大学院博士課程修了(美術解剖学専攻)。学術博士。その後、養老孟司教授の下での東京大学医学部助手(解剖学)などを経て、現在に至る。解剖学と美術が交差する美の理論を探究。これまでの著書には、28歳の大学院生のときに出した『脳の中の美術館』を皮切りに、『構図がわかれば絵画がわかる』『遠近法がわかれば絵画がわかる』『色彩がわかれば絵画がわかる』の三部作、『人体 五億年の記憶』『子どもに伝える美術解剖学』など約50冊があります。

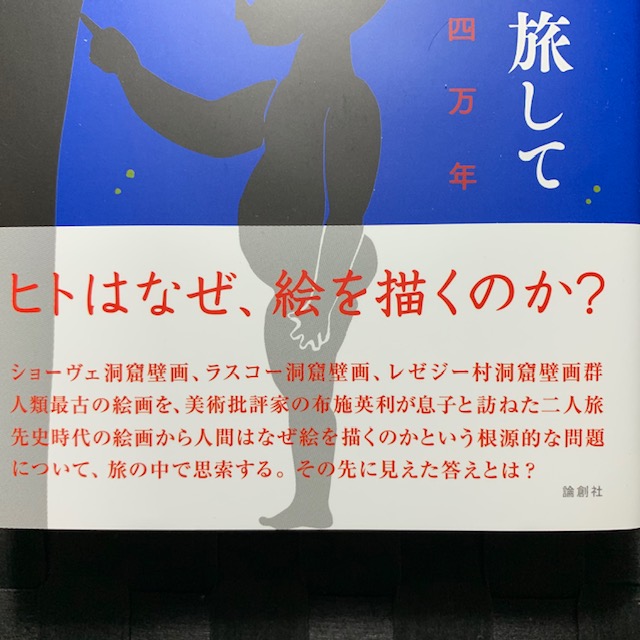

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「ヒトはなぜ、絵を描くのか?」と大書され、続けて「ショーヴェ洞窟壁画、ラスコー洞窟壁画、レゼジー村洞窟壁画群人類最古の絵画を、美術批評家の布施英利が息子と訪ねた二人旅。先史時代の絵画から人間はなぜ絵を描くのかという根源的な問題について、旅の中で思索する。その先に見えた答えとは?」と書かれています。

アマゾンの「内容紹介」には、「東京芸大で美術を専攻し、さらに養老孟司の元で解剖学を学んだ美術解剖学のスペシャリスト、数多くの著作もある布施英利は、以前からラスコーなどの壁画群を見て、絵画の根源を探ろうと考えていた。そして2017年夏、美術を専攻する息子を伴い、洞窟絵画を探る旅に出た。日本の古墳壁画や星野道夫のアラスカの写真などと比較しながら、絵画の本質は何かを考察する。旅の記録とその考察が文体を変えて交互に現れ、人はなぜ絵を描くのか?という問題に迫ろうとする」とあります。

また、アマゾンの「出版社からのコメント」には、「フランスにある3万6000年前のショーヴェ洞窟壁画、2万年前のラスコー洞窟壁画、さらにドルドーニュ地方レゼジー村の洞窟壁画群。 それら人類最古の絵画を、解剖学者・美術批評家の布施英利が息子と訪ねた二人旅。先史時代の絵画を幼児の絵画とも重ねつつ、ヒトはなぜ絵を描くのか、という根源的な問題について、旅の中で思索する。その先に見えた答えとは」とあります。

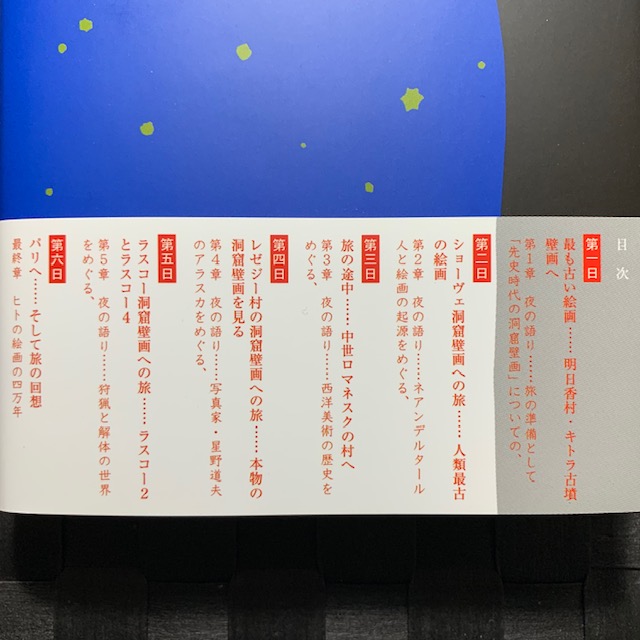

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「はじめに」

第一日 最も古い絵画……明日香村・キトラ古墳壁画へ

第1章 夜の語り

……旅の準備として「先史時代の洞窟壁画」についての、

第二日 ショーヴェ洞窟壁画への旅……人類最古の絵画

第2章 夜の語り

……ネアンデルタール人と絵画の起源をめぐる、

第三日 旅の途中……中世ロマネスクの村へ

第3章 夜の語り……西洋美術の歴史をめぐる、

第四日 レゼジー村の洞窟壁画への旅

……本物の洞窟壁画を見る

第4章 夜の語り

……写真家・星野道夫のアラスカをめぐる、

第五日 ラスコー洞窟壁画への旅

……ラスコー2とラスコー4

第5章 夜の語り……狩猟と解体の世界をめぐる、

第六日 パリへ……そして旅の回想

最終章 ヒトの絵画の四万年

「参考図書」

「はじめに」の冒頭を、著者は「これは、先史時代の洞窟壁画についての本です。1万数千年前とか、4万年前とかに洞窟の壁に描かれた絵画は、これまで自分が世界の美術館や遺跡、寺院などで見てきた芸術作品のなかで、いちばん心を動かされたものの1つです。ヒトが絵画を描くということを、これほど純粋に、これほど力強く描いた絵というのは、他にあまりありません」と書きだしています。

続いて、著者は、「この本は、2017年の夏、私と息子の琳太郎が、フランスの先史時代の洞窟壁画を見に行った旅行記です。その夏、フランス南西部のレゼジーという村や、ヴァロン・ポン・ダルクという村に、レンタカーを借りて息子と2人旅をしました。途中、中世の寺院に立ち寄り、また旅の始まりと終わりには都市に滞在し、イタリアのミラノや、パリの美術館で、レオナルド・ダ・ヴィンチを始め、たくさんの美術作品を見ました。そういう旅のあれこれが、この本では綴られます」と書いています。洞窟壁画を求めて息子さんと2人旅なんて、最高に素敵ですね!

第一日「最も古い絵画……明日香村・キトラ古墳壁画へ」では、奈良県高市郡明日香村の南西部の小高い丘の上にあるキトラ古墳について、著者は、「古墳とは、いうまでもなく、死者の亡骸を収めるための場所だ。その棺が置かれた石室の壁に絵が描かれ、天井は、金の点々が輝く星座の絵になっている。だから棺の中の死者は、星空の下で宇宙空間に包まれている、ということになる。生前は、たとえ大変な権力者であっても、目の前の悩みに翻弄されてもいただろう。人は『ここ』の苦しみの中で生きている。しかし死後は、そういう些事も消えて、遥かなる宇宙という『かなた』の世界に包まれる。キトラ古墳の天井画パネルを見ながら、死者に星空というのは、よく似合う組み合わせだ、とそんなふうに考えた」と書いています。

その星が描かれた石室空間には、棺の中に死者が安置されていました。著者は、「壁画も、棺も、その他の装飾品も、どれも人工物だが、その古墳の石室内に、1つだけ、人工物ではない、自然のものがある。それが棺に収められた死者だ。死体だ。キトラ古墳の石室には、星座に包まれた幻の光景がある。それと対峙するように、そこには死体がある。死者を祀るために、美しく飾り立てられた、美術館のような空間だ」と述べています。

ふと、著者の頭には「死体と星座の美術館」という言葉が浮かんできました。音の数を数えたら12あります。十二支のように、12の音が作る言葉の「死体と星座の美術館」、それが自分が見たキトラ古墳を要約しているようにも思えました。著者は「そこは、死体と星座がある美の空間なのだ」と書いています。

第1章「夜の語り……旅の準備として『先史時代の洞窟壁画』についての、」では、後期旧石器時代について、著者は次のように年代を付けて整理しています。

オーリニャック文化(4万年~3万4000年前)

↓

グラヴェット文化(3万4000年~2万5000年前)

↓

ソリュートレ文化(2万5000年~2万年前)

↓

マドレーヌ文化(2万年~1万4500年前)

著者は、この4つの文化の特徴を、それぞれ簡単に、「オーリニャック文化を代表するのが、ショーヴェ洞窟の壁画で、小さな彫刻の女性像や動物像も作られました。次のグラヴェット文化は、歴史の教科書でもご存知の『ヴィレンドルフのビーナス』をはじめ、ビーナス像が増加した時代です。そしてソリュートレ文化の時代には、石器が印象的で、薄い葉っぱのような形の、左右対称の精巧な石器が作られました。最後のマドレーヌの文化を代表するのがラスコー洞窟壁画で、写実的で洗練された洞窟壁画がたくさん残されました」と説明しています。

ラスコー洞窟について、著者は「初めてラスコー洞窟壁画を見に行ったのは、2003年の年の暮れのことでした。はっきり年月を覚えているのですが、それはちょうどサダム・フセインが拘束され、そのニュースが世界を駆け巡っているときだったからです。旅先のフランスのどの町でも、雑誌の広告の巨大なポスターに、サダム・フセインの髭を伸ばしやつれた顔写真がありました。かつてサダム・フセインは、自身の権力誇示のプロパガンダのため、イラクの国中の街角に、自身の肖像画を立てていましたが、逮捕のニュースによって、彼の顔はイラクだけでなく世界中の町に、あたかもプロパガンダの肖像画のようにばらまかれたのです」と述べています。

続けて、著者は、「その光景だけ見れば、サダム・フセインは世界制覇という自信の野望を、メディアを通して成し遂げた、というふうに見えなくもありませんでした。その頃、フランスを旅しながら、そんなことを考えていたのですが、それはラスコー洞窟壁画を見に行こうという自身の目的とも無縁の話ではなく、ビジュアルによって何かを伝えるという、先史時代の壁画と、現代のメディアの広告の共通点を、どこかで感じていたからでもあります」と述べます。とても興味深い指摘だと思います。

スペイン北部にあるアルタミラ洞窟の近くには、アルタミラ洞窟壁画のレプリカがあります。これについて、著者は、「見上げると、そこにはウシなどの動物の絵が描かれています。上にあるので、動物が浮いているようにも見えます。宙に浮遊する動物たち。それを見ていて、何かに似ているな、と思いました。……? そうだ、星座ではないか。星座には、おうし座とか大熊座とか、動物の形をしたものが多い。アルタミラの洞窟壁画に描かれているのは、動物ではなく、星座なのではないか(もちろん、動物でもある)。そう思うと、見上げている天井に描かれた絵がしっくりとしました」と述べています。

続けて、「後日、画家の千住博さんに『アルタミラ洞窟壁画に描かれているのは、星座ではないかと思った』とメールのついでに書いたら、千住さんから『そうなんです! 洞窟壁画は、先史時代のプラネタリウムだと、自分も考えています』という返事がきました。頭の上に浮遊している動物なんて、鳥はともかく、いないし、見上げると動物の姿が見える、というのは、やはり星座なのではないでしょうか。もちろん、それを確証できる根拠なんてありませんが、『夜の思索』としてなら、そういう見方があっても、悪くはないのではないでしょうか」とも述べています。「夜の思索」とは、ロマンティックですね!

スペインの旅は、バルセロナから入り、著者はそこでアントニオ・ガウディの建築を見ています。不定形の窓枠、斜めに伸びる柱、過剰な装飾など、ガウディ建築はまるで人工の洞窟のようでした。著者は「まずこういう洞窟空間があって、それから近代になってガウディの建築が現れたのですね。そのガウディを凌駕するような空間で、何万年も前に、おそらく何千年間にもわたって、壁画が描かれ、そして音楽や踊りや、宗教的あるいは政治的な儀式(の原型のようなこと)が行われてきたのです。私たちの芸術も、宗教も、哲学も、すべてが長い長い時間の中で、こういうところで培われてきたのです」と述べています。わたしも哲学・芸術・宗教はすべて洞窟の中から生まれてきたと考えているので、著者の意見に同感です。

続けて、著者は以下のように述べています。

「エル・カスティーリョ洞窟の壁画を見て、何より驚いたのは、それが古い芸術を指し示すことのある言葉、『プリミティブ』というものとはまったく違い、洗練された線、洗練された形の把握、洗練された動きや空間の把握で描かれていることでした。炭で描かれたウシの顔の絵を見ながら、いまの美大受験生が木炭デッサンで修練した果てに獲得できる線や形のリズムと同じ造形性が、いや同じではなく、それより高いクオリティの描写がそこにあり、その造形的なテクニックに、いったいかつてのクロマニョン人は、どのようにしてその技術を身につけたのかと、こちらの想像力を超える世界が展開されていました」

第二日「ショーヴェ洞窟壁画への旅……人類最古の絵画」では、ブログ「世界最古の洞窟壁画」で紹介したショーヴェ洞窟が紹介されます。フランスのヴァロン・ポン・ダルクという村の近くにありますが、著者は、「壁画は、1994年に発見された。洞窟の名前は、発見者の洞窟学者ジャン=マリー・ショーヴェの名にちなんだものだという。壁画は、3万6000年前の、オーリニャック期に属するもので、洞窟内には1000点ほどの絵が残されている。現在のところ、世界最古の絵画、とも考えられている。稚拙な絵はほかにもあるかもしれないが、自分が旅した2017年現在、少なくとも世界最古のもっとも『優れた』絵画だ。いま、世界のどこに行っても、これ以上古く素晴らしい絵はない。だから、フランスまでやってきたのだ」と述べています。

続けて、著者は以下のように述べています。

「ショーヴェ洞窟の壁画が発見された後、2000年にイタリアのブロンボス洞窟で、7万5000年前と考えられる幾何学模様が刻まれた石が発見されたが、稚拙な三角形模様を重ねたもので、それに比べるとショーヴェ洞窟の壁画は、圧倒的な描写力に溢れ、ともあれ、『すばらしい絵画』としては、4万年近く前に描かれたショーヴェ洞窟の壁画が、いまは人類最古といって間違いがない」

著者は、かつて訪れた古代ギリシアの遺跡について、「デルフォイやバッサイという、神殿がある聖地は、どこも高い山の上にあった。とても人が日常生活を送れるようなところではない。いまは舗装された道を車で行くことができるが、当時は、たいへんな山道を登って、ようやくたどり着いたことだろう。そんな山の上に、デルフォイやバッサイの神殿はあった。山は、山並みとして続いているので、神殿がある山の上に立って見ると、向かいの大きな山が見える。その上には、大きな空が広がっている。夜には、星があふれていたことだろう」と述べています。ギリシアの神殿のある土地に立って、著者は「ここは、地上で宇宙にいちばん近い場所だ」と思ったそうです。アテネの街の中にあるパルテノン神殿でさえも、アテネの街から見れば、街の中にある丘の上に建っています。神殿を見上げると、神殿の背後には空があり、夜は星空と一体化して見えるのでした。

先史時代の洞窟壁画があるロケーションも、まったく同じ地形でした。著者は、「聖地が山の上にあるというのは、古代文明の時代に始まったことではなく、有史以前の先史時代でも、すでにそうだったのだろう。自分(と息子)は、ショーヴェ洞窟がある荒々しい山の光景を眺めながら、壁画を描いた人が持っていた、崇高さへの畏れ、風景を見る眼のことを想った。壁画は、たんに洞窟の壁や天井に描かれた絵ではなくて、その洞窟の外側に広がる大自然と、宇宙と、きっと呼応していたのだ」と述べ、さらには「先史時代の洞窟壁画は、現代の画家でさえもなかなか到達できないような、高度な絵画の境地に至った驚くべき絵も多い。ここ100年ほどに存在した現代の画家で、それに匹敵する力量を持ったのは、ピカソくらいではないか、いや『ピカソ以上ではないか』と思えるほどの発想力と描画力によって描かれた絵画が、洞窟のあちこちに見られるのだ」と述べるのでした。

第3章「夜の語り……西洋美術の歴史をめぐる、」では、著者は「それにしても、なぜヒトは絵を描いたのか?」という問いを立て、「それは芸術のための芸術として絵を描いたのだとか、多産や豊猟を願っての実用的な祈りだったとか、呪術や神への恐れであったとか、いろいろな意見が言われます。しかし『何のために』など、そもそもなくて、『はじめに絵が描かれた』と考えたらどうでしょうか。絵画は、何かのためにあるのではなく、クロマニョン人の身体へ進化という、器用な手と複雑な働きをする脳と、目の能力によって、ふと生まれたものであったとしたら。つまり絵画実存主義とでもいうべきか、絵画の存在が、絵画の本質に先立つとしたら。私には、そんなふうに思えます」と述べています。

第四日「レゼジー村の洞窟壁画への旅……本物の洞窟壁画を見る」では、著者ピカソのあるエピソードを紹介しています。ピカソが列車で旅をしていたとき、前の席に座っている紳士から声をかけられました。ピカソは有名人ですから、すぐに素性がバレてしまいますが、その日も見知らぬ他人から、ピカソさん、と声をかけられ、「ピカソさん、あなたの絵は、何が描かれてあるか、さっぱりわからない」と言われます。ピカソはそれに対して、逆に、「では、あなたが考える、わかる絵とは、どんなものですか」と尋ねます。その紳士はポケットから妻の写真を出し、「たとえば、こんなところに」と言いました。

写真みたいな絵が「わかりやすい絵」だと、その紳士は言うのです。それを見たピカソは、「へー、あなたの奥さんは、ずいぶん小さいのですね。それに平べったい」と答えました。これについて、著者は「ピカソは、写真などと言うものは『写真』に過ぎず、それはリアルとは別のものだと考えた。それはピカソが考えるリアルな絵と言うものと裏返しのもので、絵というのも世界を単に写し取ったものではなく、絵画という描き方とサイズに、世界を翻訳したものなのだ」と述べています。

第4章「夜の語り……写真家・星野道夫のアラスカをめぐる、」では、アラスカに魅せられ、最後はヒグマに襲撃されて死亡した写真家・星野道夫が取り上げられ、著者は以下のように述べます。

「星野道夫は、なぜアラスカに魅せられたのか、その理由はわかりません。詩人の心をもった写真家として、ある直感のようなものに導かれ、アラスカの自然を選んだのでしょう。しかしそれは結果として、洞窟壁画が描かれた時代のフランスと、とても似た気候の、大自然の世界だったのです。星野道夫は、何かに導かれるように、アラスカのその先にある、我々人類の心のふるさとである洞窟壁画の世界に向かっていったのかもしれません。つまり、星野道夫の写真とは、20世紀になって復活した『現代の先史時代』だったのです」

著者は、星野道夫の写真世界が、先史時代の洞窟壁画と「重なる」ということに気づきますが、それはフランス洞窟壁画を見る旅から帰った後のことでした。著者は「星野道夫は、先史時代の洞窟壁画を描いた人と、同じ世界に生きようとしたのです」と述べています。

第五日「ラスコー洞窟壁画への旅……ラスコー2とラスコー4」では、本書の記述について、著者は述べます。

「この本では『と思う』という表現を多用している。しばしば厳格な学術論文を好む学者は、学生に対して『と思う』とか『と考える』という文章表現は避けるようにという指導をする。論文は、主観を羅列する場ではない。そういう意見があることがわかったうえで、私はあえて『と思う』を多用している。『と思う』という記述を削っていってしまったら、つかむことのできない、表すことのできないものが多々あって、自分はそれを切り捨てたくないと思うからだ。ヒトが、思う・考えるということは、それもヒトならではの行いだ。私は、ヒトの丸ごと全体を、本として形にしたい」

この著者の考え方に、わたしは心から同意します。

そして著者は、「ラスコー洞窟には、たくさんの謎がある。しかしラスコー洞窟壁画には『謎』なんてものはない。自分は、そうも考える。ラスコー洞窟壁画にあるのは『それは優れた絵画である』という事実だけだ。その事実だけで、十分ではないか。では、どのように優れた絵画か、それをここまで見てきた。ヒトの絵画の4万年。その頂点の1つが、この洞窟にあった」と述べるのでした。

本書を読むと、イメージがふくらんで、脳に良い影響が及ぶような気がしました。本当は今月は業界の海外視察研修でギリシャとイギリスを訪れるはずだったのですが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、もちろん延期になりました。その代わりと言っては何ですが、本書で空想の旅を楽しむことができました。それにしても、息子さんと2人で洞窟壁画をめぐる旅をするなんて、なんて素敵なことでしょうか。わたしには娘しかいませんが、このような旅を親子で実現できる著者は本当に幸せな方であると思います。