- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1905 プロレス・格闘技・武道 『リングの記憶 第三世代』 天山広吉×小島聡×永田裕志×中西学著(竹書房)

2020.06.26

6月26日は「世界格闘技の日」です。1976年6月26日、アントニオ猪木はプロボクシング世界ヘビー級王者のモハメド・アリと「格闘技世界一決定戦」を行い、この試合は現在の総合格闘技のルーツとなりました。

以後の新日本プロレスでは格闘技路線がお家芸になりましたが、時代も平成になると猪木が仕掛ける格闘技路線にプロレスラー人生を狂わされる者たちも出てきました。そんな世代の証言集でもある『リングの記憶 第三世代』天山広吉×小島聡×永田裕志×中西学著(竹書房)を読みました。天山、小島、永田、そして中西の4人が、プロデビュー前後から現在までを振り返ったインタビュー集となっています。

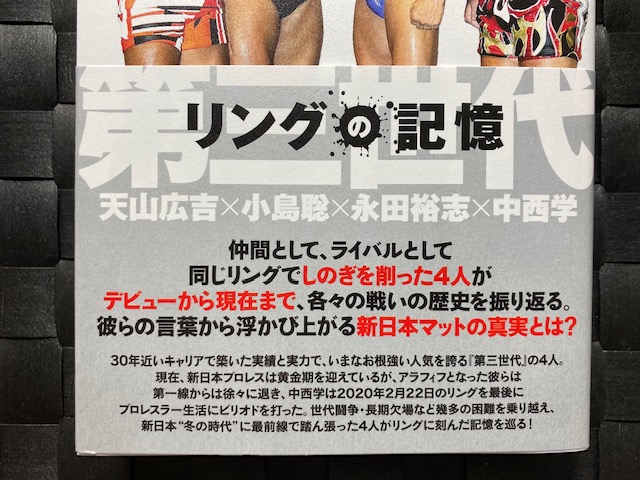

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には第三世代の4人が並んだ写真が使われ、帯には「仲間として、ライバルとして同じリングでしのぎを削った4人がデビューから現在まで、各々の戦いの歴史を振り返る。彼らの言葉から浮かび上がる新日本マットの真実とは?」「30年近いキャリアで築いた実績と実力で、いまなお根強い人気を誇る『第三世代』の4人。現在、新日本プロレスは黄金期を迎えているが、アラフィフとなった彼らは第一線からは徐々に退き、中西学は2020年2月22日のリングを最後にプロレスラー生活にピリオドを打った。世代闘争・長期欠場など幾多の困難を乗り越え、新日本”冬の時代”に最前線で踏ん張った4人がリングに刻んだ記憶を巡る!」と書かれています。

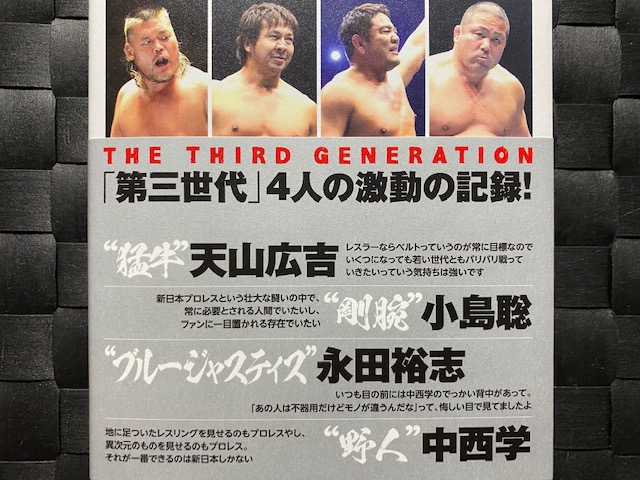

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には「THE THIRD GENERATION」「『第三世代』4人の激動の記録!」として、「”猛牛”天山広吉」「レスラーならベルトっていうのが常に目標なのでいくつになっても若い世代ともバリバリ戦っていきたいっていう気持ちは強いです」、「”剛腕”小島聡」「新日本プロレスという壮大な闘いの中で、常に必要とされる人間でいたいし、ファンに一目置かれる存在でいたい」、「”ブルージャスティス”永田裕志」「いつも目の前には中西学のでっかい背中があって。『あの人は不器用だけどモノが違うんだな』って、悔しい目で見てましたよ」、「”野人”中西学」「地に足ついたレスリングを見せるのもプロレスやし、異次元のものを見せるのもプロレス。それが一番できるのは新日本しかない」と書かれています。

さらに、カバー前そでには、こう書かれています。「”第三世代”……それは長らく新日本プロレスのヘビー級戦線で戦い続けてきた天山広吉、小島聡、永田裕志、中西学の4人を表す言葉。若き日の彼らは、がむしゃらなファイトで人気を集め、新日本が混迷の時代を迎えたときは、矢面に立ち、最前線で奮闘を見せた。そして、棚橋弘至や中邑真輔といった次世代のエース候補が台頭すると、今度は追われる側として真っ向から激闘を繰り広げた。その後、ブシロード体制となり、オカダ・カズチカや内藤哲也など新たなスターたっちを輩出、劇的なV字回復を遂げた新日本の中で第三世代は、長年のキャリアから織り成すファイトで団体に厚みをもたらしてきた。そして、第三世代の一角である中西が、2020年2月22日のリングを最後に引退。その引退ロードでは、第三世代4人の戦いに熱い声援が注がれた。全盛期を過ぎようとも彼らが積み上げ、ファンと共有してきた歴史は何事にも代え難い財産だった。そんな彼ら4人の戦いに終わりはない……」

天山広吉は1971年、京都府京都市出身。新日本プロレス学校を経て、90年3月に新日本プロレス入門。「G1 CLIMAX」を3度制覇、IWGPヘビーに4度君臨。小島聡とのテンコジタッグでIWGPタッグには6度戴冠。得意技はアナコンダマックス、モンゴリアンチョップ。

小島聡は1970年、東京都江東区出身。サラリーマン生活を経て、91年2月に新日本プロレス入門。2002年2月に武藤敬司らとともに全日本プロレスに移籍。05年2月20日に天山を下し、史上唯一の三冠ヘビー&IWGPヘビーのダブル王者に君臨。11年9月に新日本に再入団。得意技はラリアット、コジコジカッター。

永田裕志は1968年、千葉県東金市出身。日本体育大学レスリング部で数多くの好成績を残したのち、92年3月に新日本プロレス入門。2001年に「G1 CLIMAX」優勝。02年4月5日に安田忠夫を下してIWGPヘビー初戴冠を果たすと、当時の最多防衛記録”V10”を樹立。得意技はバックドロップホールド、ナガタロックI~IV。

中西学は1967年、京都府京都市出身。バルセロナ五輪にレスリング代表として出場した直後の92年8月に新日本プロレス入門。99年に「G1 CLIMAX」優勝。2009年5月6日に棚橋弘至を下してIWGPヘビー戴冠。20年2月22日に現役引退。得意技はアルゼンチンバックブリーカー、ヘラクレスカッター。

「はじめに」の冒頭には、「プロレス界における‟第三世代”、それは新日本プロレスで1990年代初頭にデビューしたプロレスラーの総称である。彼らのデビュー時に団体のトップだった藤波辰爾、長州力を第一世代、続く武藤敬司、蝶野正洋、橋本真也の闘魂三銃士は第二世代に当たる」と書かれていますが、昭和の新日本プロレスをこよなく愛するわたしには、この世代分けは非常に違和感があります。藤波と長州は第一世代ではなく、第二世代でしょう。そこには木戸修、藤原喜明、木村健吾(佐山聡、前田日明、平田淳二、ジョージ高野も入る?)らも入るでしょうが、第一世代とはやはりアントニオ猪木、坂口征二、山本小鉄、星野勘太郎らのことだと思います。そして、闘魂三銃士を「3」つながりで第三世代(髙田延彦、船木誠勝、鈴木みのる、佐々木健介、山田恵一も入る?)とし、天山・小島・永田・中西の4人は「4」つながりで第四世代としたほうがスッキリします。

しかしながら、わたしの思惑などとは関係なく、「はじめに」には、「一般的に第三世代とは90年デビューの小原道由、金本浩二、91年の天山広吉、西村修、小島聡、そして92年の大谷晋二郎、高岩竜一、永田裕志、ケンドー・カシン(当時・石澤常光)、中西学を指す。その中でもとくに、長らく新日本マットのヘビー級戦線で戦い続けてきた天山、小島、永田、中西の4人を指す言葉として、現在は定着している」と書かれています。90年代の新日本はビッグイベントを次々に成功させ隆盛を誇っていましたが、第三世代の4人は、人気と実力で不動の地位を築いた闘魂三銃士の背中を必死で追いかけました。

しかし、99年1月4日に風向きを変える大事件が起こります。「はじめに」には、「あの日、バルセロナ五輪の柔道銀メダリストであり、アントニオ猪木の手により”格闘サイボーグ”に変貌を遂げた小川直也が、新日本の強さの象徴である橋本真也を暴走ファイトで無慈悲に‟破壊”した。その後、新日本は猪木主導の格闘技路線を突き進み、団体の方向性に反発した主力選手の退団が続く。第三世代きっての人気レスラーだった小島も、武藤に追随し全日本プロレスに移籍。新日本は混迷の時代を迎え、一時期は倒産寸前まで追い込まれた」と書かれています。

その中で、新日本に残った天山、永田、中西は最前線で奮闘を続けました。そして00年代に入り、棚橋弘至や中邑真輔といった次世代のエース候補が台頭すると、今度は壁として真っ向から激闘を繰り広げたのでした。2012年にブシロード体制となった新日本は、棚橋や中邑に続く、オカダ・カズチカや内藤哲也などの新たなスターの活躍で大ブレークしましたが、11年に‟故郷”である新日本に再入団した小島を加えた第三世代の4人は20年のキャリアで新日本内のファイトに厚みをもたらしてきたのでした。しかし、昭和の新日派であるわたしは、棚橋や中邑やオカダや内藤にはまったく興味がありません。わたしがギリギリ知っていて、かろうじて興味を持てるプロレスラーが第三世代の4人ということになります。ここでは、本書に収められたインタビューの中から、それぞれのレスラーの人となりがわかるような発言を紹介したいと思います。

まずは、天山広吉です。彼は、棚橋や中邑とともに「新・闘魂三銃士」と呼ばれたことのある柴田勝頼と乱闘騒ぎになったことがあります。柴田が魔界倶楽部に入る直前の2002年1月、マスクをかぶってセコンドについたときに、天山はいい蹴りを食らってブチ切れました。そのときのことを以下のように語っています。

天山 試合後のバックステージでも「テメー、ふざけんな!」って、周りが唖然とするくらいボコボコにしちゃったんですよ。そうしたらライガーさんに「オイ、そのくらいにしとけよ!」って注意されて、「イヤ、アンタは関係ないでしょ!」って言い返したら「何、コラ!?」ってなって、周りが慌てて止めに入るっていう(苦笑)。いや、それこそ当時はモヤモヤが凄かったんですよ。会社にも不満がたまっていたし、格闘技がベースの選手を集めた魔界倶楽部っていうのがポッとできて、「なんだ、コイツら? やってられっか!」っていう気持ちがあって、そういう中でセコンドの柴田の蹴りがパコンって入って、お客さんの前なのに正体不明のマスクマンとか関係なく「テメー、柴田! 逃げんな、コラッ!」って追いかけ回して(笑)。

次に、小島聡です。史上唯一の三冠ヘビー&IWGPヘビーのダブル王者に君臨した小島は、新日本と全日本の団体間を行き来した、他の3人からすれば要領の良い人生を歩んできました。しかし、両団体の長所も短所も知り尽くしている彼に「三銃士と四天王をとおして、何か新日本と全日本の違いのようなものは感じましたか?」という質問に対して、以下のように答えています。

小島 そうだなあ……。この言い方が適切かわからないですけど、三銃士はいろんな意味で‟アバウト”なんですよね。よく言えば臨機応変、「なんでもやっりまおう!」みたいな。逆に四天王と呼ばれる人たちは試合の序盤から終盤まで、計算の上に成り立ってると思いました。意外性のプロレスと起承転結のプロレスの違いというか、あと、四天王に関しては三沢さんや川田さん、小橋さん含めて持ってる空気感というか、オーラが似てましたね。それは自分が新日本育ちだったから、より強く感じたのかも知れないですけど、三銃士とは全然違いました。そういうものを体感できたのは財産だと思います。

続いて、永田裕志です。新日本の格闘技路線の最大の犠牲者である彼は、会長であった猪木の思いつきでミルコ・クロコップやエメーリヤンコ・ヒョードルといった総合格闘技界の最強戦士たちと準備もなく戦わされて惨敗を喫しました。「あらためてあのヒョードル戦は、ご自分の中でどういう位置づけですか?」という質問に対して、永田は以下のように答えています。

永田 俺のキャリアでアレがなければとか言われるけど、「ここからどう立ち上がるか?」を考えるしかなかったですよね。それがプロレスラーの見せるべき姿だと思うし、周囲の期待を裏切ったのは心苦しかったですけど、ただの人柱で終わりたくなかったんで。選手が無理やり、格闘技のイベントに担ぎ出されるのは、あのヒョードル戦が最後でしたよね。あれでプロレスラー、ファン、マスコミがハッキリとプロレスとは違うジャンルだっていうのを認識したんじゃないかと思います。新日本のあの狭い道場で練習を積めば、畑違いのジャンルでも勝てるっていう幻想が通用しない時代になったというか。あそこから新日本全体が「プロレスをしっかりやる」っていう意識に変わったと思いますよ。それで次の世代の選手たちが前に進めたと思うし、結果的にはよかったかなって。

そして、中西学です。橋本vs小川の「1・4事変」のとき、控室のモニターで試合を観ていた中西は、「これ、おかしいな?」と思い、リングまで走って行きました。試合がノーコンテストで終わって両陣営が揉み合っているとき、中西は小川の顔面を張っています。「橋本さんの顔面をボコボコ殴って、倒れてる相手の顔を踏みつけて、そんなもん許せへんかったし」「プロレスのリングなのに、どういうことや? 来るんやったらやったるで!?」と思ったそうです。大乱闘の末に最後に小川を殴ったのは長州力でした。その長州と小川の初遭遇にして遺恨試合が2001年5月2日の福岡ドーム大会で実現します。長州&中西組vs小川&村上組でした。「暴走王」と呼ばれた危険きわまりない小川と戦う長州は用心棒として中西を指名した形でしたが、中西はこう語っています。

中西 あの試合前、長州さんが言うてはったんですよ。「いいか、場合によってはグーでガンガンいくぞ」って。でも、俺としてはそれだけは絶対にイヤやったんです。そんなん、これまで自分が信念持ってやってきたことちゃうし。ただ、その代わりに俺はチョップをガンガン入れたんですよ、相手が骨折したんちゃうかなっていうくらい。コッチの手も試合後に見たら腫れてましたからね。当時の新日本は格闘技路線に傾いてましたけど、俺はプロレスルールでやるなら、自分が食ってきたものにプライドを持ってリングに立たないとなっていう気持ちでしたよ。

五輪出場の実績と堂々たる体格、そして豪快無比なファイトで、中西は誰よりも将来を期待されました。しかし、格闘技路線に翻弄され迷走。2011年には脊髄損傷で長期欠場に追い込まれましたが、不屈の闘志でカムバック。そして2020年2月、惜しまれるつリングに別れを告げたのでした。第三世代の仲間たちも立ち会った引退セレモニーで、中西は「現役は終わりなんですけど、一度プロレスラーをしたからには、死ぬまでプロレスラーやと思っています」と挨拶。場内を感動と大きな拍手が包み、その光景をリングサイドから見つめ第三世代の同志たちは目を潤ませました。中西の別れの挨拶は、尊敬するマサ斎藤ゆずりでした。中西が若い頃、マサ斎藤から「いいか、レスラーはレスラーはデビューしたら死ぬまでレスラーなんだぞ。だから、リングを下りる日が来てもトレーニングは続けなきゃダメだ」と言われたというのです。

最後に、「あとがきにかえて」で、引退の日を振り返った中西は「しかしまあ、あれから世の中がこんなに変わるとは思ってへんかったな。引退興行(2月22日)の時点で濃厚接触はNGやから、試合前の撮影会が中止になったけど、いまとなっては大会自体を無事できたことが奇跡やったっちゅうか」と書いています。新日本は2月26日の沖縄大会を最後に、それ以降の大会は中止になりました。中西は「きっといまだにファンが俺にツイッターで引退試合の感想を送ってくれるのも、リング上の流れが止まったままやからっちゅうのもあるんやろうなあ」と述べています。五輪レスラーとして過剰にされながらも、運命に翻弄されて才能を開花させることができず、ついには怪我で泣く泣く引退した”野人”中西学は「持ってない」男の典型でした。しかし、彼は最後の最後で「持ってる」ことを示したのです。