- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1906 芸術・芸能・映画 『「最前線の映画」を読む』 町山智浩著(インターナショナル新書)

2020.06.28

『「最前線の映画」を読む』町山智浩著(インターナショナル新書)を読みました。著者は映画評論家。ジャーナリスト。1962年、東京都生まれ。早稲田大学法学部卒業。「宝島」「別冊宝島」などの編集を経て、1995年に雑誌「映画秘宝」(洋泉社)創刊。アメリカ・カリフォルニア州バークレー在住。これまで、著者の本は、一条真也の新ハートフル・ブログ『トラウマ映画館』、『トラウマ恋愛映画入門』、『映画と本の意外な関係!』、『ブレードランナーの未来世紀』で紹介してきました。

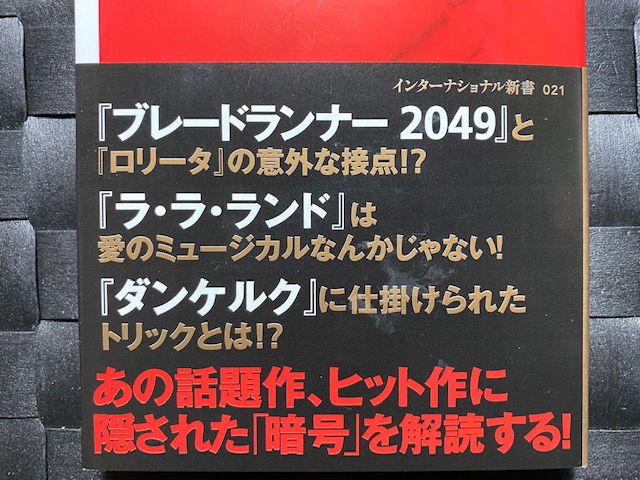

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「『ブレードランナー2049』と『ロリータ』の意外な接点!?」「『ラ・ラ・ランド』は愛のミュージカルなんかじゃない!」「『ダンケルク』に仕掛けられたトリックとは!?」「あの話題作、ヒット作に隠された『暗号』を解読する!」と書かれています。カバー前そでには、以下の内容紹介があります。

「映画を観れば『世界の今』が分かる! アメリカ、ヨーロッパ、アジア諸国の『最前線の映画』を当代一の評論家が鋭く解剖。なにげないシーンやしぐさに秘められた監督の意図、ちょっとした台詞の中に隠された過去の名作・傑作の引用などを次々に読み解いていく――。『町山映画塾』、ますます絶好調!」

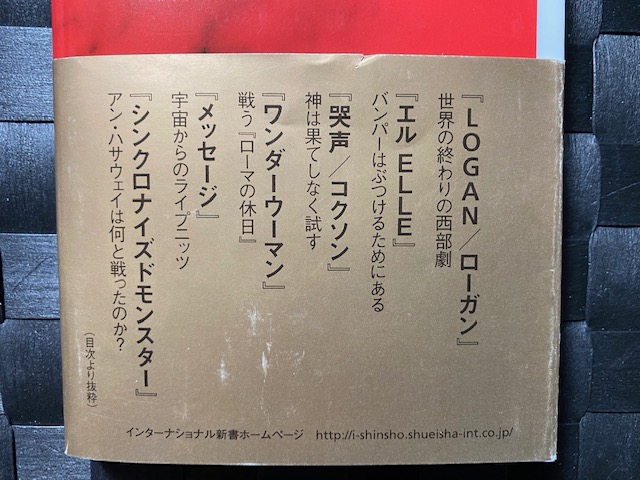

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の通りです。

「はじめに」

第1章 Kが追い求めた「噴水」

――『ブレードランナー2049』

第2章 アンドロイドはオジマンディアスの夢を見る

――『エイリアン:コヴェナント』

第3章 「それ」から逃れるたったひとつのやり方

――『イット・フォローズ』

第4章 「8マイル」の現実――『ドント・ブリーズ』

第5章 神は果てしなく試す――『哭声/コクソン』

第6章 360年後の「ゆるし」

――『沈黙―サイレンス―』

第7章 イランのウィリー・ローマン

――『セールスマン』

第8章 バンパーはぶつけるためにある

――『エル ELLE』

第9章 アン・ハサウェイは何と戦ったのか?

――『シンクロナイズドモンスター』

第10章 アウシュビッツで埋められたもの

――『サウルの息子』

第11章 トビマメたちの沈黙

――『ルック・オブ・サイレンス』

第12章 狂気が開ける扉――『ラ・ラ・ランド』

第13章 なぜ彼は「ベイビー」と名乗るのか

――『ベイビー・ドライバー』

第14章 偽りのタイムリミット

――『ダンケルク』

第15章 ドローンという「レッサー・イーヴル」

――『アイ・イン・ザ・スカイ』

第16章 戦う『ローマの休日』

――『ワンダーウーマン』

第17章 宇宙からのライプニッツ

――『メッセージ』

第18章 変えられない過去、贖えない罪

――『マンチェスター・バイ・ザ・シー』

第19章 「男らしさ」からの解放

――『ムーンライト』

第20章 世界の終わりの西部

――『LOGAN ローガン』

「はじめに」の内容は、アマゾンをはじめ複数のサイトに《著者の言葉》として公開されているので引用させていただきますが、著者は以下のように述べています。

「本書は、ここ2年ほどの間に公開された映画作品について、筆者なりの解説を加えたものです。特に、映画を観た時、多くの観客が疑問に思うだろう点、最初は自分にもわからなかった点について、何らかの答えを見つけようとしました。それはこんな疑問です。

『ラ・ラ・ランド』の2人はなぜ、別れなければいけないのか?

『ダンケルク』にはなぜ、3機しか戦闘機が出てこないのか?

『サウルの息子』はなぜ、背景がピンボケでスクリーンが小さいのか?

『LOGAN/ローガン』の最後にウルヴァリンが言った『あれってこんな感じなんだ』の『あれ』とは何か?

『メッセージ』のヒロインはなぜ、若くして死別すると知っていながら娘を産んだのか?

『ベイビー・ドライバー』はなぜ、ベイビーと自称しているのか?

『エイリアン:コヴェナント』のアンドロイドはなぜ、ワーグナーを弾くのか?

『ブレードランナー2049』のテストで聞かれる「白く高い噴水」とは何か?

『セールスマン』の主人公はなぜ、イランで『セールスマンの死』を上演するのか?」

これらの問いを提示した後、著者はこう述べます。

「答えは映画の中に隠されている場合もあります。何度も観るうちに、登場人物のちょっとしたしぐさ、表情、セリフ、読んでいる本、流れる歌などに謎を解く鍵があります。映画の外、監督のインタビューや、過去の作品、時代や社会状況などを調べなければわからないこともあります。ドストエフスキーなどの著作が補助線になって謎が解ける場合もあります。それを探っていくのは本当に面白い作業です。あ、これだったのか! と思わず声が出そうになることもあります。それが快感で映画評論家をやっているわけです。もちろん、映画はクイズでもテストでもありませんから、答えは1つではありません。ただ、映画鑑賞の助けとして楽しんでいただけると幸いです」

本書が取り上げている20本の映画のうち、わたしがすでに観ている作品も、まだ観ていない作品もありました。第1章「Kが追い求めた『噴水』――『ブレードランナー2049』」では一条真也の新ハートフル・ブログ「ブレードランナー2049」で紹介した作品が取り上げられます。SF映画の金字塔「ブレードランナー」の続編で、前作から30年後の2049年を舞台に、違法レプリカント(人造人間)処分の任務に就く主人公が巨大な陰謀に巻き込まれる様子を活写します。著者のコメントは意外なほどあっさりしていて、ちょっと拍子抜けします。すでに『ブレードランナーの未来世紀』という本を書いた著者にしては物足りませんが、同書1冊を費やして「ブレードランナー」を語った著者にすれば、わずか新書本の7ページに満たない分量で新作を語ることは困難だったのかもしれません。

「ブレードランナー2049」の製作総指揮者であるリドリー・スコットは前作「ブレードランナー」の監督でしたが、一条真也の新ハートフル・ブログ「エイリアン:コヴェナント」で紹介した映画は同じく彼の監督作品です。著者も、この作品を第2章「アンドロイドはオジマンディアスの夢を見る――『エイリアン:コヴェナント』」で取り上げています。同じくスコット監督の「プロメテウス」(2012年)の後日譚であると同時に、やはりスコット監督の「エイリアン」(1979年)の前日譚でもあります。この「エイリアン:コヴェナント」の著者のコメントもじつに淡泊なのですが、「エイリアン」シリーズの中では評価が低めだったことも影響しているのかもしれません。シリーズを俯瞰すると、エイリアンをめぐる神話が形成されている感があります。「映画は神話の代用品である」とはわが持論であり、神話なき国アメリカで最も映画産業が発展した秘密はここにあります。特に、SF映画は神話的要素が強いと言えるでしょう。

本書ではスロースタートに思える著者がノッてくるのは、第3章「『それ』から逃れるたったひとつのやり方――『イット・フォローズ』」からです。「イット・フォローズ」は、クエンティン・タランティーノ監督も「とにかく恐い!こんな設定のホラーは観たことがない!」と太鼓判を押したホラー映画です。ある男から「イット」を移され、その日以降、他の人には見えないはずのものが見え始めた少女の恐怖を描きますが、「イット」はセックスで感染するのでした。著者は、「イット」の正体は性病であるという大方の見方を紹介しながらも、「死」こそがその正体であると喝破します。そして、「セックスした若者は死ぬ――ホラー映画の観すぎかもしれないが、ある種の真実もある。子どもたちはセックス、つまり大人になることに憧れる。でも、大人になってしまえば、そこから先は年老いていくだけ、その先には死が見え始める。誰も逃れられない。その現実をホラー映画として見せたのが『イット・フォローズ』だったのだ。『なんだかわからないけど怖い』と『イット・フォローズ』に殺到した若者たちは、その恐怖を肌で感じたのだろう」と述べます。

わたしは「イット・フォローズ」を映画館ではなくDVDで鑑賞したのでレビューをブログに書いていないのですが、第5章「神は果てしなく試す――『哭声/コクソン』」で取り上げられた韓国映画も同じくDVDで観ました。韓国映画界を支える1人であるナ・ホンジン監督の異色作で、じわじわと息の根を止めるように高まる緊張感とまったく先の読めない展開、そして圧倒的な映像で観る者を映画の中へ引きずり込みます。村人を惑わすよそ者を日本の俳優・國村隼が演じ、数々の映画賞に輝きました。國村隼の「よそ者」は最後に悪魔のような姿を見せますが、著者は「『哭声/コクソン』には無数の解釈があるだろう」として「悪魔は神の道具かもしれない」という見方を示します。ここで、なんと江戸時代の儒学者である新井白石が、捕らえたイエズス会の宣教師シドッチに「神がすべてのものをつくったのなら、この世の悪も神がつくったことにならないか?」と質問したエピソードを紹介します。白石は「神が正義で、全知全能なら、悪魔の存在する余地などないはずだ。矛盾している」と考えたのでした。宣教師は、白石を納得させる答えを出すことはできませんでした。しかし、著者は「神は人間を試すために、悪魔をつくった」という答えを想定し、「神は人間が信仰を守れているかをつねに問うている。一心不乱に神を信じるものだけが、神の国に入れる。その信仰を試すための道具が悪魔なのだ」と述べるのでした。

「哭声/コクソン」の章でいきなりガチンコの信仰論が登場して驚きましたが、続く第6章「三百六十年後の『ゆるし』――『沈黙―サイレンス―』」では、さらに深く信仰の問題が語られます。一条真也の新ハートフル・ブログ「沈黙―サイレンス―」でも紹介しましたが、この映画は遠藤周作の小説『沈黙』を、巨匠マーティン・スコセッシが映画化した歴史ドラマです。17世紀、キリシタン弾圧の嵐が吹き荒れる江戸時代初期の日本を舞台に、来日した宣教師ロドリゴの衝撃の体験を描き出しています。「人間に最も必要なのは、奇蹟でも説教でもなく、ただ黙って肩を抱いてくれる存在ではないのか」と問う著者は、「イエスはユダすらも愛したはずだ。それを確信したロドリゴはキリストの境地に達した。スコセッシは『沈黙』を完成させるとまず、バチカンでフランシスコ法王とイエズス会の修道士200人を招いて試写した。彼らがロドリゴをどれだけ追体験できたかを伝える資料はないが、スコセッシは映画の終わりに、『迫害されたすべての切支丹と伝道士たちに捧ぐ』との献辞と共に『神の大いなる栄光のために』というイエズス会のモットーを掲げることをゆるされた。遠藤周作が願って得られなかった『転び伴天連』たちへの『ゆるし』が360年ぶりに与えられたのだ」と述べるのでした。

第10章「アウシュビッツで埋められたもの――『サウルの息子』」では、一条真也の新ハートフル・ブログ「サウルの息子」で紹介したホロコースト映画が取り上げられます。ハンガリー出身のネメシュ・ラースローがメガホンを取り、強制収容所に送り込まれたユダヤ人たちがたどる壮絶な宿命に迫る感動作です。仲間たちの死体処理を請け負う主人公が、息子と思われる少年をユダヤ人としてきちんと葬るために収容所内を駆けずり回る2日間を活写します。わたしはこの映画について、ブログにも感想を詳しく書き、拙著『死を乗り越える映画ガイド』(現代書林)でも書きました。しかし、著者から新たに教わったことがありました。著者は、ユダヤ人が少年の遺体を埋めようとすることの象徴的な意味について、主人公サウルと同じアウシュヴィッツのゾンダーコマンド(同胞を処刑するユダヤ人作業員)だったフィリップ・ミュラーの著作を参考に、彼らには「子どもの遺体は丁重に扱う」という掟があったと紹介します。そして、「大人の遺体をガス室から運び出すときは、重いからずるずると地面を引きずらざるをえなかった。しかし、子どもの遺体は両手でしっかり抱きかかえて運んだ。それだけは絶対に守ろう、子どもの遺体をモノ扱いして引きずって捨てたら俺たちはおしまいなんだ、とゾンダーコマンドたちは、これを掟にした」と述べています。

亡くなった少年がサウルの息子かそうか曖昧にされているのは、誰の子でもあるからです。著者は、ホロコースト映画の名作であるスピルバーグの『シンドラーのリスト』でも、赤いコートを着た少女がすべてのユダヤ人の象徴となっていたことを指摘します。シンドラーに命を救われたユダヤ人たちが彼に贈った指輪には、「1人を救う者は世界を救う」というユダヤ教の戒律書『タルムード』の言葉が刻まれていました。原典には「それを教えるために神はアダム1人から人類を創った」と書かれているのですが、著者は「子どもを作り、その子どもが……と何万人にも増えていく。子どもは未来の種だ」と述べます。そして、著者は『サウルの息子』の感動的なラストシーンについて、「最後、反乱を起こしたゾンダーコマンドたちと共に、サウルは『息子』を抱えて収容所を脱走し、川に遺体を流す。そして森の奥で、ポーランド人の少年と出会う。それまでずっと無表情だったサウルは、ここで初めて微笑む」と書いています。この微笑みの意味について、ラースロー監督は「メッセージを未来に伝えていかねばならない。そういうことです。人間性が失われ、死んでいく最中にもまだ希望は存在しうるのか、という問いかけです」と語りました。最後に、著者は「サウルは、未来と希望を子どもに、そして観客に託して、微笑んだのだ」と述べるのでした。

第12章「狂気が開ける扉――『ラ・ラ・ランド』」では、一条真也の新ハートフル・ブログ「ラ・ラ・ランド」で紹介したミュージカル映画の名作が取り上げられます。この映画のオープニングでは、画面が横に長く広がり、「シネマスコープ55」と出るのですが、著者によれば、これは「略奪された七人の花嫁」「スタア誕生」「オクラホマ!」「回転木馬」「王様と私」などのハリウッド黄金時代のミュージカル大作に多く使われたワイドスクリーン方式であり、よって「ラ・ラ・ランド」はディミアン・チャゼル監督のミュージカル・ルネッサンス宣言であると指摘します。この他にも「フォーリング・ダウン」「裏窓」「今晩は愛して頂戴ナ」「8½」「シェルブールの雨傘」「ロシュフォールの恋人たち」「ニューヨーク・ニューヨーク」「巴里のアメリカ人」、そして「雨に唄えば」という映画史上に残る数々の名作から引用されていると知り、ある意味でミュージカル映画の百科事典のような「ラ・ラ・ランド」の奥深さと著者の知識量に感嘆したのでした。

「ラ・ラ・ランド」のラストでは、愛し合うミアとセバスチャンがそれぞれ違う道を歩み、5年後に再会します。ここで突然、2人が添い遂げて幸福な家庭を持つ人生が展開して、観客を驚かせるとともに感動させます。チャゼル監督は、この7分間のシーンについて「ただの夢じゃない」とインタビューで主張しました。彼は1927年のサイレント映画「第七天国」の戦死した死者が生き返る結末を例に挙げます。主人チコは第1次世界大戦で戦死しますが、妻は夫の死を信じません。すると、なぜか生きていたチコが部屋に駆け込んできて妻と抱き合います。このハッピーエンドはあまりにも無理やりというか、常軌を逸しています。夫と死別した悲しみのあまり、妻が狂気に陥って死者が蘇った妄想を抱いたと見ることもできます。ところが、「第七天国」の結末について、チャゼルは「チコが死んだのも事実だし、生きているのも事実だ」と語るのでした。

チャゼルはまた、「本当に深い感情は時空も現実も超える」と語り、ミュージカルで人が突然踊り出すのは「気持ちが心にあふれた時、天国から90人編成のオーケストラが降りてきて演奏してくれるんだ。それはバカバカしいかもしれないけど、真実なんだ。少なくとも僕にとって」と述べるのでした。わたしは、このチャゼルの言葉ほど映画への愛情に溢れた名言を知りません。そして、映画が人間の心に与える影響力の大きさとグリーフケアにおける絶大な力を再認識しました。まさに、わたしが『死を乗り越える映画ガイド』で強く訴えたことです。その他にも、一条真也の新ハートフル・ブログ「ワンダーウーマン」や「メッセージ」で紹介した映画など、わたし好みの映画も本書には取り上げられており、非常に楽しく読むことができました。それにしても、著者のユダヤ教やキリスト教に対する造詣の深さには感心しましたが、考えてみれば、宗教も映画も人間を幸福にするための文化装置ではないでしょうか。著者の最大の関心事は「幸福」なのかもしれません。