- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2020.07.02

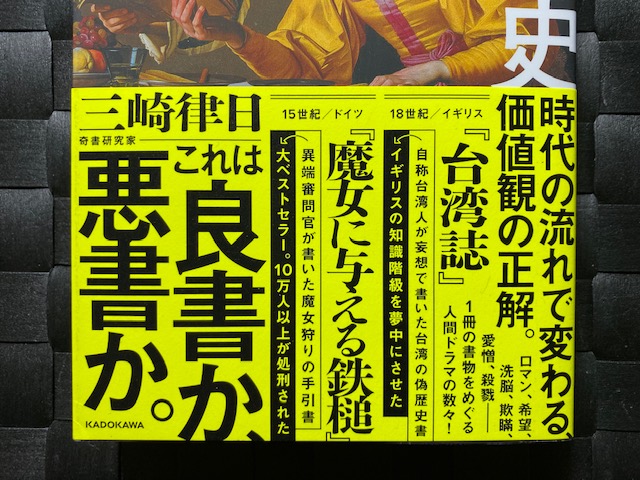

『奇書の世界史』三崎律日著(KADOKAWA)を読みました。「歴史を動かす”ヤバい書物”の物語」というサブタイトルがついています。人気動画シリーズを大幅に加筆修正し、書き下ろしを加えて書籍化したそうです。著者は1990年、千葉県生まれ。会社員として働きながら歴史や古典の解説を中心に、ニコニコ動画、YouTubeで動画投稿を行う。代表作「世界の奇書をゆっくり解説」のシリーズ累計再生回数は600万回を超え、人気コンテンツとして多くのファンを持っています。動画は観たことがありませんでしたが、本書の内容は非常に面白かったです。「奇書」を扱いながらも、その正体はリベラルアーツの「名著」でした。

本書の帯

本書の帯

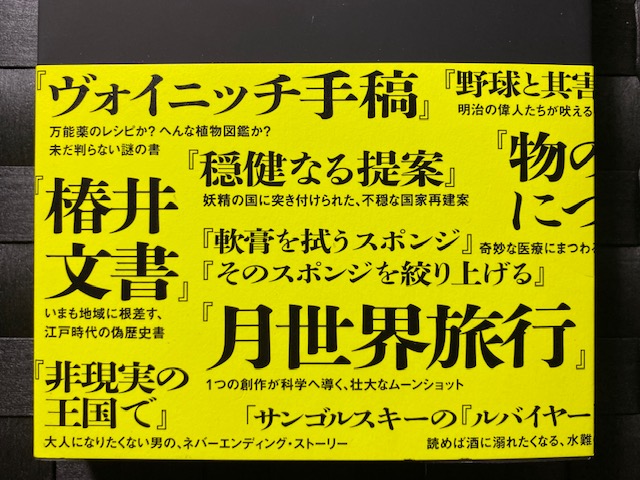

本書の装丁は、三森健太氏が手掛けられています。カバー表紙にはヘラルト・ファン・ホントホルストの「コンサート」という絵画が使われ、帯には「これは良書か、悪書か。「時代の流れで変わる、価値観の正解。」「ロマン、希望、洗脳、欺瞞、愛憎、殺戮――1冊の書物をめぐる人間ドラマの数々!」と書かれ、非常に前衛的なレイアウトの帯の表裏ともに本書で取り上げられている奇書の書名と簡単な説明が掲載されています。また、カバー前そでには、「時代の移ろいにより、評価が反転した書物たち――。価値観とは歴史の、過去から現代の流れでどう変わったのか。その『差分』を探り未来の私たちを占ってみよう」とかかれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

アマゾンの「内容紹介」には、「本書で紹介する奇書とは、数”奇”な運命をたどった”書”物です。『かつて当たり前に読まれていたが、いま読むとトンデモない本』『かつて悪書として虐げられたが、いま読めば偉大な名著』1冊の本を『昔』と『今』の両面から見ると、時代の流れに伴う価値観の『変化』と『差分』が浮かび上がります。過去の人々は、私たちと比べ、『どこまで偉大だったか』『どこまで愚かだったか』――。これらから得られる『教訓』は、私たちに未来への示唆を与えてくれるでしょう」と書かれています。

本書の「目次」は以下の構成になっていますが、紹介されている各書の解説動画と一緒にご覧下さい。

「はじめに」

01 魔女に与える鉄槌

ハインリヒ・クラーメル著、ヤーコブ・シュプレンガー著

~10万人を焼き尽くした、

魔女狩りについての大ベストセラー

02 台湾誌

ジョルジュ・サルマナザール著

~稀代のペテン師が妄想で書き上げた「嘘の国の歩き方」

03 ヴォイニッチ手稿

~万能薬のレシピか? へんな植物図鑑か?

未だ判らない謎の書

04 野球と其害毒

新渡戸稲造ほか著

~明治の偉人たちが吠える「最近の若者けしからん論」

05 穏健なる提案

ジョナサン・スウィフト著

~妖精の国に突き付けられた、不穏な国家再建案

番外編01

天体の回転について

ニコラウス・コペルニクス著

~偉人たちの知のリレーが、地球を動かした

06 非現実の王国で

ヘンリー・ダーガー著

~大人になりたくない男の、ネバーエンディングストーリー

07 フラーレンによる

52Kでの超伝導

ヤン・ヘンドリック・シェーン著

~物理学界のカリスマがやらかした”神の手”

08 軟膏を拭うスポンジ/

そのスポンジを絞り上げる

ウィリアム・フォスター著/ロバート・フラッド著

~奇妙な医療にまつわる、奇妙な論争

番外編02

物の本質について

ルクレティウス著

~世界で最初の快楽主義者は、この世の真理を語る

09 サンゴルスキーの

『ルバイヤート』

ウマル・ハイヤーム著、フランシス・サンゴルスキー装丁

~読めば酒に溺れたくなる、水難の書物

10 椿井文書

椿井政隆著

~いまも地域に根差す、江戸時代の偽歴史書

11 ビリティスの歌

ビリティス著、ピエール・ルイス訳

~古代ギリシャ女流詩人が紡ぐ、赤裸々な愛の独白

番外編03

月世界旅行

ジュール・ヴェルヌ著

~1つの創作が科学へ導く、壮大なムーンショット

「解説」ルートポート(会計史研究家/ブロガー)

「おわりに」

「参考文献」

愛読した自由国民社の「奇書」シリーズ

愛読した自由国民社の「奇書」シリーズ

本書には、さまざまな古今東西の奇書が紹介されており、わたしの知らない本も多かったので、読みながらとてもワクワクしました。特に、『穏健なる提案』とか『軟膏を拭うスポンジ』などはもちろん本書でその存在を知りましたが、そのあまりに奇想天外な内容に呆然となりました。著者は、まだ30歳のお若い方なのに、よくこんな本を見つけてきましたね。高校生の頃に、自由国民社から出ていた奇書シリーズを愛読していたわたしは嬉しくなってしまいました。

「奇書」とは何か。「日本三大奇書」として知られるのは夢野久作『ドグラ・マグラ』、小栗虫太郎『黒死館殺人事件』、中井英夫『虚無への供物』ですが、著者によれば、これらの本はいずれも生まれた瞬間から奇書であり、作者の卓越した才能にあふれる名著とのこと。しかし、著者は「私はむしろ、狙って『奇書』としては書かれていない書物に興味をくすぐられます。作者自身の計らいを超え、いつの間にか『奇』の1文字を冠されてしまったもの。あるいは、かつて「名著」と持て囃されたのに、時代の移り変わりのなかで『奇書』の扱いを受けるようになってしまった本――。つまり、数奇な運命を辿った書物です」と述べます。

また、著者は以下のようにも述べています。

「本書では、こうした歴史の『ある地点』において奇書として位置付けられた書籍を、『奇書』と『名著』の両方の観点から眺めていきます。『かつて当たり前に読まれていたが、いま読むとトンデモない本』『かつて悪書として虐げられたが、いま読めば偉大な名著』1冊の本を『昔』と『今』の両面から見ていけば、時代の変遷に伴う『価値観の変化』が浮かび上がってきます」

本書で初めて知った奇書たちは刺激的な内容の本が多かったですが、わたしが最も興味深く読んだのは、じつは番外編の3冊でした。そう、『天体の回転について』、『物の本質について』、そして『月世界旅行』です。これらは「奇書」というよりも、現代では知らない者のいない「名著」として不動の地位にありますが、本書を読むと、これらの「名著」がとびきりの「奇書」に思えてくるから不思議です。

まずは、『天体の回転について』から。

1543年に出版された同書で、ポーランド出身の天文学者であるニコラウス・コペルニクスは地動説を主張しました。1512年から行われた第5ラテラン公会議においては、教会暦の改良についても議論されました。コペルニクスは、このとき意見を求められましたが、1年の長さと月の運動の知識が不十分であったため問題の解決ができなかったことを認識し、太陽系の構造を根本から考え直したといいます。1539年にコペルニクスの弟子となったゲオルク・レティクスがコペルニクスの手稿を読み、レクティスの天文学の師のヨハネス・シェーナーに概要を送り、1540年に出版されました。その評判とレクティスの強い勧めにより、同書はコペルニクスの死の直前に出版されたのです。

コペルニクスが活躍した15~16世紀は、「天動説」が主流でした。現在のわたしたちは「この宇宙の中心とはすなわち我々の住む地球であり、その周囲を月や太陽、そのほかの惑星が回る」という事実を知識として持っていますが、天動説が当たり前とされた当時、「天動説」に反旗を翻した『天体の回転について』は「奇書」にほかなりませんでした。「地面が動いている」などというコペルニクスモデルを信じることができなかったデンマークの天体観測者ティコ・プラーエは、プトレマイオスモデルをうまく変形することによって、現在の観測データに合致させることができると信じていました。彼は、その野望を実現するため、膨大な観測記録を採ったのでした。

ブラーエが遺したデータを最初に受け継いだのは、ドイツの天文学者ヨハネス・ケプラーでした。著者は「ケプラーは紛れもなく『天才』であり、師が取り組んでいたプトレマイオスモデルの修正がうまく行かないことも、早々に悟っていました」と述べていますが、ケプラーが計算によって導き出したのは、「惑星の軌道は楕円となる」「惑星は太陽からの距離によって速度が変化する」という、聖書のどこをさらっても出てくることのなかった「新たな法則」でした。古代ギリシャ以来、「神の創りし宇宙は完全を期して真円を描く」という考え方が一般的でした。著者は、「コペルニクスですら脱することのできなかったその常識を、ケプラーは打ち破ったのです。不完全だった地動説は、ケプラーによって格段にその信憑性が高まりました。天体の正確な運行を予測することが可能となり、天動説に対する理論の優位性が決定的なものになったのです」と述べています。

コペルニクスの提唱した「地動説」の理論を引き継いだ人物が、かのガリレオ・ガリレイです。イタリアの物理学者、天文学者、哲学者で、ロジャー・ベーコンとともに科学的手法の開拓者の1人として知られています。その業績からガリレオは「天文学の父」と称され、1973年から1983年まで発行されていた2000リラ紙幣にはガリレオの肖像が採用されていました。ガリレオは1564年に没しましたが、奇しくもその年のクリスマス、1人の男の子がイングランドの東海岸に位置するリンカンシャーの小都市ウールスソープで生まれました。未熟児として生まれ、助産師に長生きはしないだろうと言われたその子どもの名はアイザック・ニュートン。ニュートンについて、著者は「過去の人々から受け継がれてきた『観測』と『実験』に基づくデータを、たった1人で『理論』という剣に鍛え上げ、『自然哲学』と『現代科学』との境を切り拓いた人物です」と評しています。

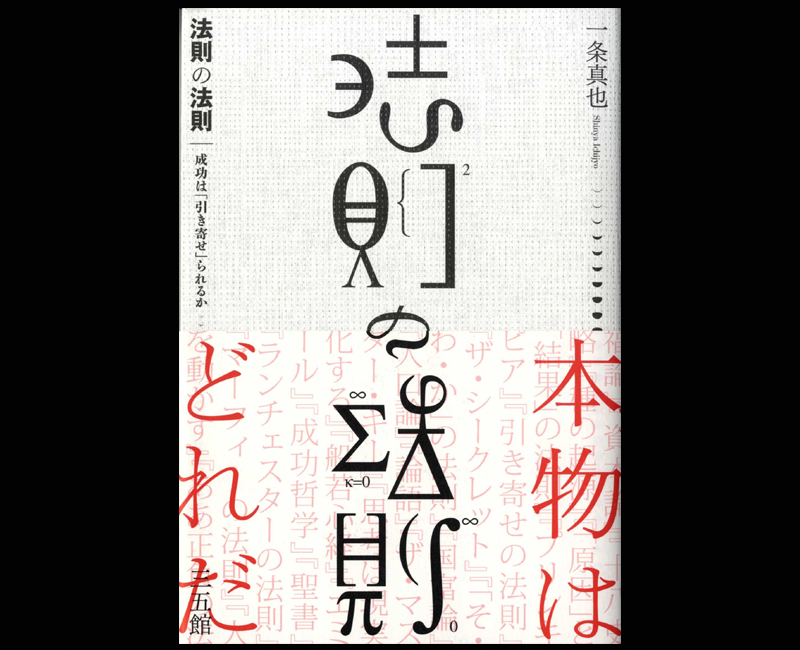

『法則の法則』(三五館)

『法則の法則』(三五館)

このコペルニクス、ブラーエ、ケプラー、ガリレオ、ニュートンへと続く「知のリレー」について、わたしは2008年に上梓した『法則の法則』(三五館)の中で詳しく紹介しました。同書は「本物の法則とは何だろう」というテーマを追求した本で、帯には、『聖書』『論語』『般若心経』『天体の回転について』『道徳感情論』『国富論』『人口論』『資本論』『種の起源』『人を動かす』など、本書で取り上げられる多くの書籍のタイトルの上に「本物はどれだ」と大書されています。同書で、わたしはニュートンを「法則王」と名づけました。ニュートンが発見した「万有引力の法則」によって、物理的世界というものが整然とした秩序を持っていることが、地上界のみならず宇宙全体にわたって解明されました。それまでも、宇宙には調和があり、何らかの秩序を持っていることは知られていましたが、その個々の部分を結びつけているものの正体がとうとう明らかになったのです。史上初めて、天上界と地上界の運動が、同じ法則のもとに統合されたのです。ニュートンは、人類をアリストテレス以来の質的な自然観から解放し、コペルニクスにはじまる量的な自然観がここに確立したのでした。

『天体の回転について』が自然科学における「知のリレー」の書なら、人文科学科学における「知のリレー」の書が『物の本質について』です。著者のルクレティウスは共和政ローマ期の詩人・哲学者です。エピクロスの宇宙論を詩の形式で解説したのが『物の本質について』です。ルクレティウスは、説明のつかない自然現象を見て恐怖を感じ、そこに神々の干渉を見ることから人間の不幸が始まったと論じます。また、エピクロスの「死によってすべては消滅する」という立場から、死後の罰への恐怖から人間を解き放とうとしました。そのエピクロスは古代ギリシャの哲学者デモクリトスの著作に影響を受け、デモクリトスは同じく古代ギリシャの哲学者レウキッポスに師事することでその思想を得たとされています。著者は「つまり、『物の本質について』で語られている内容の素地は、じつに紀元前5世紀から受け継がれていたのです」と述べています。

デモクリトスは原子論をはじめとする多くの思想を作り上げたことで知られていますが、ソクラテスやプラトンと同時代を生きた人物です。アテネにも暮らしていたことがありますが、プラトンの著作の中には「デモクリトス」の名は登場しません。しかし、ディオゲネス・ラエルティオスの『ギリシア哲学者列伝』には、デモクリトスについての記述が残されています。それによると、プラトンは一時、デモクリトスを猛烈にライバル視していたそうです。デモクリトスの著作をかき集めて燃やそうとしたが周囲から止められた、というエピソードまであるというから驚きですね。デモクリトスは多作な人物としても知られており、『小宇宙体系』という著書の冒頭で「私はこれからあらゆことについて論じる」と書いています。デモクリトスについて、著者は「当時の自然科学、思想、政治、芸術、農業、医療、軍事など、あらゆる分野に通じた『知の巨人」』でした」と述べています。

そのデモクリトスに影響を受けたのがエピクロスですが、彼らの思想はキリスト経の思想とは決定的に相容れない点がありました。エピクロスが活躍した当時、アリストテレスの思想が大きな影響力を持っていましたが、著者は「目的論で世界を解釈していたアリストテレス思想は、解釈次第では『魂の不滅』『神の』『死後の救い』といった、キリスト教の主要な教義を損なうことなく統合可能でした。一方で、原子論に基づいて世界を解釈したエピクロスは、魂は肉体の消滅とともに霧消すると明言していました。エピクロスの主張は、当時のカソリック教会が説いていた世界観を根底から覆すものだったのです」と述べています。

当時の社会秩序そのものを揺るがしかねない「思想的テロリズム」ともいうべきエピクロスの思想について、著者は「中世、治安維持のための組織を行政が十分に行使することができなかった地域では、秩序の維持に最も有効なのは、信仰という名の枷でした。教会は、絶対的な恐怖の対象である「死」という現象に対して、「死後の復活」という”救い”と、「地獄」という”罰”を用意することで、人々に対して「善く生きる」よう求めました。つまり、この秩序を維持しているものは「死は恐ろしいものであり、善く生きればその恐怖を乗り越えられる」という信仰にほかなりません」と述べています。

『死を乗り越える名言ガイド』(現代書林)

『死を乗り越える名言ガイド』(現代書林)

しかし、エピクロスはこの「死」という現象に対し、「死は我々にとって何ものでもない。(中略)なぜなら、我々が存する限り、死は現に存せず、死が現に存するときには、もはや我々は存しないからである」と言い切るのでした。このエピクロスのよく知られた「死」についての言葉は、今年の5月26日に上梓したばかりの拙著『死を乗り越える名言ガイド』(現代書林)には登場しません。代わりに、ソクラテスの「哲学は死の予行演習」、プラトンの「哲学者の全生涯は、まさに死に至ることと、その死を成就することである」、そして、アリストテレスの「友人がいなければ、誰も生きることを選ばないだろう。たとえ、他のあらゆるものが手に入っても」という言葉が登場します。わたしの考え方は、エピクロスよりもソクラテス、プラトン、アリストテレスの影響を強く受けているのです。

『物の本質について』は、さらに多くの人物に影響を与えました。著者は、以下のように述べています。

「15世紀に発掘されたこの本は、現在まで50冊以上の写本が見つかっています。そのなかでもバチカン図書館で発見された1冊は、長らく筆記者が不詳のままでした。1960年代の筆跡鑑定で、ようやく明らかになった文字の主の名は、ニッコロ・マキャベリ。『君主論』の著者として知られる人物です。几帳面に筆写された本文のほかにも随所に書き込まれた脚注は、たいへん熱心に読み込んだことを意味しています。『君主は個人的な道徳よりも政治的な道徳を優先し、多少のあくどいことはむしろ率先してすべきである』というマキャベリの権謀術数主義の思想は、信仰の倫理に縛られた者からは、まず生まれ得ぬものです」

マキャベリの死後、『物の本質について』はガリレオも魅了しました。裁判記録によれば、ガリレオが有罪とされた根拠は地動説だけでなく、『物の本質について』で述べられている原子論を引用し、支持したことも含まれていたのです。

また、エラズマスという名の18世紀のイギリスの詩人も『物の本質について』を愛読していました。医師や自然哲学者など様々な顔を持っていたエラズマスは、『物の本質について』の詩的な美しさに魅了され、自身もその知識や哲学を詩の形で、『植物の園』という著書を残しました。この本は植物の分類や生態を幻想的な文体で表現したもので、本文よりも脚注のほうが多いという異色な作風となっています。著者は、「現代で、エラズマスという名を知る人はあまりいないでしょう。むしろその孫である、チャールズ・ダーウィンの勇名が際立っています。じつはエラズマスは、チャールズに先駆けて『進化』――すなわち、生物の種が他の種から現れるという発想――を生物学に取り入れた人物の1人なのです。チャールズは祖父を、科学よりも詩情に偏っていると批判しています。とはいえ、孫として導き出した『科学の思想(=進化論)』は、祖父の影響を強く受けたものであることは確かです」と述べています。

『物の本質について』は芸術家をも魅了しました。イタリアのフィレンツェ生まれの画家サンドロ・ボッティチェリの代表作である「ヴィーナスの誕生」は、ルクレティウスの詩に触発されたものとされています。そして19世紀の初め、アメリカ合衆国第3代大統領、トマス・ジェファーソンの書斎にもその本は見つけられます。彼の本棚には、『物の本質について』のラテン語版が少なくとも5冊、イタリア語版、英語版、フランス語版が置かれていたといいます。『物の本質について』の個人の自由意思を尊重する思想に深く共感したジェファーソンは、彼自身が書いた文書として最も有名な「独立宣言」草稿に、ルクレティウスの影響を感じさせる一文を差し入れています。現在の超大国アメリカの建国精神にも『物の本質について』は影響を与えていたのです。

『物の本質について』をめぐる「知のリレー」はじつに感動的ですが、著者は「科学の世界でも、イノベーションやブレイクスルーといったものは、一見関わりのない2つの領域同士を結びつけることによって起こります。『地上』と『天上』を結びつけた『万有引力』。『磁力』と『電力』を結びつけた『マクスウェル方程式』。『時間』と『空間』を結びつけた『一般相対性理論』。古代からもたらされたアリストテレス哲学を信仰に結びつけた、トマス・アクィナス。そして、祖国から持ち込んだ『信仰』に、古代から掘り出された『自由』という概念を結びつけることに成功したアメリカが、現在、世界唯一の『超大国』を名乗っているのは非常に興味深いところです」と述べています。この一文は、格調高い名文であると思いました。

『あらゆる本が面白く読める方法』(三五館)

『あらゆる本が面白く読める方法』(三五館)

『物の本質について』という本の背景には、レウキッポス、デモクリトス、エピクロス、ルクレティウス、マキャベリ、ガリレオ、ダーウィン……感動的な「知のリレー」があります。そして、それは2009年に上梓した拙著『あらゆる本が面白く読める方法』(三五館)で提唱した「DNAリーディング」と考え方を証明するものです。DNAリーディングは、わたしの造語で、いわゆる関連図書の読書法です。1冊の本の中には、メッセージという「いのち」が宿っています。その「いのち」の先祖を探り、思想的源流をさかのぼる、それがDNAリーディングです。当然ながら古典を読むことに行き着きますが、この読書法だと体系的な知識と教養が身につき、現代的なトレンドも完全に把握できるのです。現時点で話題となっている本を読む場合、その原点、源流をさかのぼり読書してゆくDNAリーディングによって、あらゆるジャンルに精通することができます。たとえば哲学なら、ソクラテスの弟子がプラトンで、その弟子がアリストテレスというのは有名ですね。また、ルソーの大ファンだったカントの哲学を批判的に継承したのがヘーゲルで、ヘーゲルの弁証法を批判的に継承したのがマルクスというのも知られていますね。マルクスの影響を受けた思想家は数え切れません。こういった影響関係の流れをたどる読書がDNAリーディングです。

本書では、最後に『月世界旅行』が取り上げられています。「SFの父」と呼ばれたフランスの作家ジュール・ヴェルヌの2つの小説(1865年の『地球から月へ』、1870年の『月を周って』)を合わせたのは『月世界旅行』です。日本が明治維新を迎える頃、南北戦争後のアメリカ合衆国から2人のアメリカ人と1人のフランス人を乗せたロケット弾が月へ向けて発射されるという物語です。しかしロケットの行く手には、流星の衝突、軌道の変化などの困難が待ちうけていました。物理学、歴史から精神分析まで、該博な注が多層な読みが可能なSF史上不朽の名作です。

「フィクションとサイエンスが織りなす世界」として、著者は「ヴェルヌに夢中になった人のなかから、”本物のサイエンス”の匂いを嗅ぎ取った者たちが現れます。ヴェルヌの提示した空想に『ここが間違っている』と疑問を呈し、『どうすればいいのか』という問いにいたった人々が、生涯を賭して『人類を月へ送る』いう壮大な夢を追い求め始めたのです」と述べます。そして、まず、コンスタンチン・ツィオルコフスキーを紹介します。のちに「ロケットの父」と呼ばれたツィオルコフスキーは16歳で単身モスクワへと旅立ちます。月に10ルーブルしかない仕送りを本と実験器具に費やし、食事は水と黒パンのみという極貧生活の中で、彼は学問に打ち込みます。ある日、彼は通いつめていた本屋で『月世界旅行』と邂逅します。そして同書を読んだ彼は、自身の学究の目指す先を「宇宙へ行くこと」であると定めたのでした。

ツィオルコフスキーがこの世を去った1935年、アメリカでは世界初のジャイロスコープを使った誘導装置搭載ロケットの打ち上げ実験が行われました。開発した人物は、アメリカの発明家でロケット研究家のロバート・ゴダード。これまで理論研究に留まっていたツィオルコフスキーの考察を、ロケット開発で実現した人物ですが、彼もまた『月世界旅行』に魅せられて、宇宙旅行の夢に取り憑かれた1人でした。父親の影響で一度は医学の道に進みますが、宇宙への夢が諦めきれず、人生の舵をロケット工学へと切ったのです。また、ドイツのロケット工学者ヘルマン・オーベルトは、11歳の少年が誕生日に母から与えられた『地球から月へ』に夢中になりました。物語を何度も読み返すうちに内容を暗記するほどになりますが、さらに、ロケット研究者として名を上げていたツィオルコフスキーの著作に影響を受け、オーベルトもロケット開発の道へと進んでいきます。

人類を月に送り込んだ張本人は、ドイツの工学者であり、ロケット技術開発の最初期における最重要指導者の1人であったフォン・ブラウンです。彼は、第二次世界大戦後にドイツからアメリカ合衆国に移住し、研究活動を行いました。旧ソ連のセルゲイ・コロリョフと共に米ソの宇宙開発競争の代名詞的な人物ですが、著者は以下のように述べています。

「ヒトラー自殺の報を受け、1945年5月、フォン・ブラウンをはじめとするペーネミュンデ基地の技術者たちは一斉にアメリカへと亡命しました。そこで次なる宇宙計画に着手することとなるのです。一方、無人となったペーネミュンデ基地にはソ連軍が侵攻し、V-2の研究資料を我が物にせんと調査団が派遣されました。指揮を執ったのは、セルゲイ・コロリョフ。無実の罪によって強制労働施設に収容された際、劣悪な環境で壊血病を患ったり、尋問によって顎を砕かれるなど、多くの障害を乗り越えた質実剛健な男です。コロリョフは、ブラウンが成し遂げた偉業の痕跡を目にして驚嘆しました。そして、この技術を持ち帰り、祖国をさらなる高みへ押し上げようと決意したのです」

コロリョフは、ソ連の秘密工場であるバイコヌール基地でロケットの開発に乗り出し、 1957年10月4日、R-7ロケットに取り付けられた人類史上初の人工衛星、「スプートニク1号」が打ち上げられました。1961年4月12日、ユーリ・ガガーリンを乗せたロケット「ヴォストーク1号」が、バイコヌール宇宙基地から飛び立ちました。人類で初めて肉眼で「地球」の全貌を目撃したガガーリンは、「空は暗く、地球は青かった」という言葉を残しました。アメリカはまたしても「史上初」のトロフィーを逃したわけですが、著者は「なぜここまでアメリカが先を越されてしまったのか――。その理由は2つあります。ひとつは東側諸国に対して、技術的優位を過信した奢りによる出遅れがあったこと。もうひとつは、ソ連側が完璧な秘匿体制を敷いていたことです」と述べています。

しかし、アメリカも逆襲を開始します。「ソ連が世界初の有人宇宙飛行に成功した」という衝撃のニュースが世界中を駆け巡った1カ月後、アイゼンハワーに代わって就任した若き大統領ジョン・F・ケネディは、冬に予定していた計画発表を繰り上げて、「月面着陸計画」を発表しました。そこで、ケネディは「10年以内に人類を月に送り込み、かつ安全に帰還させる」と宣言したのです。その後、1966年1月14日、コロリョフが死去します。彼はソ連の宇宙開発にとっての技術的かつ精神的な支柱でしたので、ソ連にとっては大きな痛手でした。1969年7月16日、ニール・アームストロング、マイケル・コリンズ、バズ・オルドリンの3名がケネディ宇宙センターでサターンV型ロケットに乗り込みました。「アポロ11号」です。こうして、NASAアポロ計画における5度目の有人ミッションにして、11番目の機体が、ついに人類を月に送ることに成功したのです。

ジュール・ヴェルヌが、空想のコロンビアード砲を月に向けてから約1世紀が経過し、アポロ11号の着陸船「イーグル」は人類を乗せ、司令船「コロンビア」から本物の月へ降り立ちました。アームストロングは「これは1人の人間にとっては小さな1歩だが、人類にとっては偉大な飛躍である」という、あまりにも有名な言葉を吐きました。著者は、「アームストロングが語った『偉大な飛躍』とは、いくつもの偉大な『1歩』の積み重ねの先にあります。サターンV型ロケットに採用された『多段式分離エンジン』を構想したのは、ツィオルコフスキーです。バルブ制御で権力をコントロールする『液体燃料式ロケット』を初めて実現したのは、ゴダードです。その命懸けの執念で、世界を宇宙時代へと駆り立てたのは、コロリョフです。そして38万kmという、月までの長い道のりの第1歩となったのは、たったひとつのフィクションだったのです」と述べています。そのフィクションとは、もちろん『月世界旅行』です。

『ハートビジネス宣言』(東急エージェンシー)

『ハートビジネス宣言』(東急エージェンシー)

時代は流れ、2008年4月3日。欧州宇宙機構が打ち上げた初の補給船が、国際宇宙ステーションとドッキングしましたが、その船は「ジュール・ヴェルヌ」と名づけられていました。このとき、『月世界旅行』の直筆原稿が物と一緒に国際宇宙ステーションへ届けられました。ヴェルヌの描いた物語は、その内容のとおりに地球の空をめぐったのです。SFから現実のアポロの月面着陸までの感動的なドラマを、わたしは1992年に上梓した『ハートビジネス宣言』(東急エージェンシー)の中の「イマジネーション資本主義」という章で、詳しく紹介しました。そこで、わたしは「地球の重力圏から脱出することなど絶対に不可能だとされていた。すなわち、学識のある教授たちが、1957年にスプートニク1号が軌道に乗る一年ほど前までは、こんなことは問題外だと断言し続けてきた。その4年後の61年には、ガガーリンの乗った人間衛星船ヴォストーク1号を打ち上げ、人類最初の宇宙旅行に成功した。さらに69年にはアポロ11号のアームストロングとオルドリンが初めて月面に着陸した。ここに古来あらゆる民族が夢に見続け、シラノ・ド・ヴェルジュラック、ヴェルヌ、ウェルズといったSF作家たちがその実現方法を提案してきた月世界旅行は、ドラマティックに実現したのである。気の遠くなるほど長いあいだ夢に見た結果、人類はついに月に立ったのだ!」と書いています。

本書の「解説」をルートポート(会計史研究家/ブロガー)氏が担当していますが、この文章がまた素晴らしいです。ルートポート氏は「フェイクニュースが跋扈し、ツイッターでは日夜デマが拡散される。そんな現代だからこそ、過去の「奇書」から得られる教訓は大きい。あ なたは(そして私も)信じたいことだけを信じていないだろうか?」と読者に問いかけつつも、「しかし、フィクションも悪いことばかりではない。ジュール・ヴェルヌの『月世界旅行』は、人類を月まで送り届けた。私たちホモ・サピエンスは地球上で唯一、まだ見ぬ世界を夢見ることが許された生物だ。私たちが飢餓や疫病を克服して、豊かな社会を手に入れたのは、私たちの持つ想像力/創造力のおかげだ。人間はつくづく罪深く、素晴らしい生き物である」と述べています。達意の文章ですね。本書には興味深い奇書がたくさん紹介されていますが、本書刊行後にも『盂蘭盆経』とか『疫神の詫び証文』とか、わたしの好奇心を刺激してやまない奇書が取り上げられています。著者には、これからも未知の奇書をたくさん発掘し、本書の第2弾を世に問われることを期待しています。