- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2020.08.16

『入門 近代仏教思想』碧海寿広著(ちくま新書)を再読しました。近代日本の思想は、西洋哲学と仏教の出会いの中に生まれました。井上円了、清沢満之、近角常観、暁烏敏、倉田百三らの思考を掘り起こし、その深く広い影響を解明する本です。著者は1981年東京生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業、同大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。現在、龍谷大学アジア仏教文化研究センター博士研究員。博士(社会学)。専門は宗教学、近代仏教。

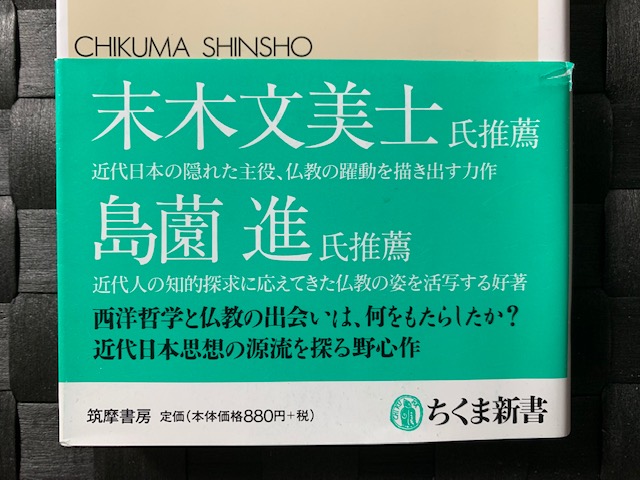

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「末木文美士氏推薦 近代日本の隠れた主役、仏教の躍動を描き出す力作」「島薗進氏推薦 近代人の知的探求に応えてきた仏教の姿を活写する好著」「西洋哲学と仏教の出会いは、何をもたらしたか? 近代日本思想の源流を探る野心作」と書かれています。

カバー前そでには、以下の内容紹介があります。

「近代思想としての仏教は、西洋哲学との出会いの中から生まれた。仏教を哲学的な宗教として捉え直した井上円了や清沢満之の思想は、日本の独創的哲学の原点となり、やがて明治後期には青年たちの人生の指針たり得るような、教養としての仏教思想が一大ブームを迎える。『歎異抄』を典拠とした近角常観や暁烏敏、倉田百三らの仏教思想は、大正教養主義のうねりを経て、やがて昭和の戦火の中に突入していく―仏教が近現代人の思考に及ぼした、深く広い影響を解明する野心作」

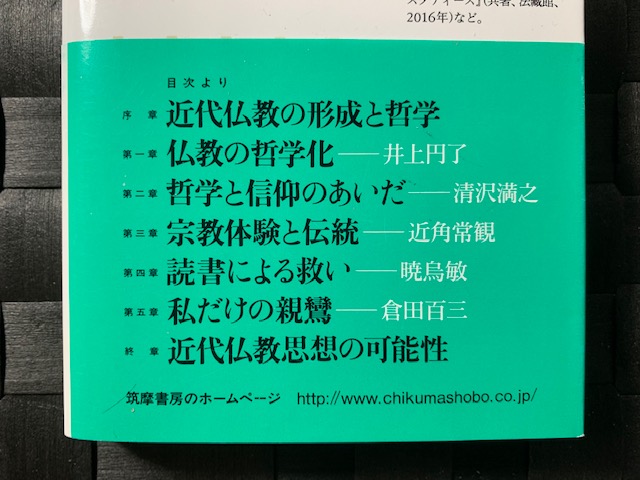

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「まえがき――忘れられた近代思想」

序章 近代仏教の形成と哲学

1 明治仏教の前提

2 近代社会と真宗

3 仏教と哲学の出会い

第一章 仏教の哲学化

――井上円了

1 哲学による国民啓蒙

2 護国愛理と活仏教

3 仏教と哲学の蜜月

第二章 哲学と信仰のあいだ

――清沢満之

1 学問による宗教改革

2 有限と無限の思

3 哲学と信仰の境界

第三章 宗教体験と伝統

――近角常観

1 信仰による社会形成

2 伝統仏教を体験する

3 煩悶と教養の時代

第四章 読書による救い

――暁烏敏

1 書物による世界構築

2 教養主義者の救済論

3 読書と仏教の近代

第五章 私だけの親鸞

――倉田百三

1 教養による自己確立

2 物語られる宗教

3 仏教の教養化

終章 近代仏教思想の可能性

1 戦時下の仏教

2 近代と仏教の想起

「あとがき」

「参考文献」

「まえがき――忘れられた近代思想」で、著者は「仏教には、西洋の哲学に比肩し、あるいは凌駕する、独自の哲学的な側面がある。その内実を掘り下げていく作業は、仏教の可能性について考えていく上での、かなり有意義な方法だろう。だが、今では詳しく知る者は少ないだろうが、仏教を哲学として見直す、という試み自体は、明治の半ば頃からすでに行われていた。仏教を哲学として語ることで、一定の成果を生み、また、ある種の限界にも突き当たってきた。そうした成果と行き詰まりの歴史には、明治の日本人の思想の、微妙な変遷のプロセスが映し出されている。一方、近代日本における教養文化の形成と展開にも、仏教は密接に関わっていた。幅広い読書などにより教養を深め、そうすることで『人格』を高めることを目指す教養主義の文化は、大正期の頃に成熟し、1970年代頃には『没落』したとされている」と述べています。

序章「近代仏教の形成と哲学」の1「明治仏教の前提」では、「江戸時代の仏教」として、著者は「江戸幕府は、異国の神を奉じることで秩序を乱す恐れのある、キリスト教徒を弾圧していった。その弾圧の過程で、キリスト教をやめた者たちの身分保証を、各地の寺院に任せるようになった。その際に発行されていた身分証明書=寺請証文は、やがて、日本人全員に義務付けられるようになっていった。一方、こうした過程に先立ち、日本全国で、人々の葬式や法事(四十九日や一周忌などの追善供養)を専門的に行う寺院が、急速なペースで建立されていった。いわゆる檀那寺(菩提寺)が普及していったのである」と述べています。

続けて、著者は「このような2つの過程が合流したことで、江戸時代の日本においては、寺院が、個々の人間の身分保証を行う行政的な機関と化すと同時に、そこで身分を保証される人間=檀家の葬儀や法事を、檀那寺として排他的に担うようになった。これが、一般に『寺請制度』と呼ばれるものである。また、寺院と檀家の、葬祭儀礼を媒介とした密接な関係について言及する場合には、『檀家制度』という言葉が用いられることが多い。この寺請(檀家)制度のもとで、人々は必ず特定の寺院の僧侶に、葬儀や法事を依頼しなければならなくなった。また、幕府から檀家の身分保証を任された寺院は、人々に対して一定の権力を振るえるようにもなった。たとえば、身分保証の拒否などを匂わせながら、寺院への高額の布施を檀家に強要するなどの、悪質な例もあった」と述べます。

また、著者は以下のようにも述べています。

「行政機関の一種と化していた江戸時代の寺院は、一定の公共性をそなえており、そこは教育や娯楽から、人々の精神的なケアまでを提供する、総合的な文化センターのような役割を担う場合があった。いわゆる駆け込み寺(縁切り寺)のように、困っている女性たちのシェルター的な機能を発揮することもあった。浅草寺や信州の善光寺などの著名な観光寺院も、寺請制度の範囲を超えた篤い信心を集めた。また、江戸時代における出版文化の隆盛に呼応して、学究的な僧侶たちのあいだで経典等の研究が進展し、新たな解釈が生まれ、仏教をめぐる学問が活性化していった。書物について言えば、江戸時代に出版された本のうちかなり多くの部分が、仏教関係のものであった。仏教は江戸の社会の広範な次元において、多大な力を及ぼしていたのである」

さらに、「寺請制度の廃止」として、著者は「仏教の国民生活からの撤退は、寺請制度の廃止によっても進行した。神道国教化がいまだ目指されていた1871(明治4)年7月、政府の指令により氏子調の制度が開始された。これは、新生児を必ず特定の神社(おもに生まれた土地の神社)の氏子として登録するものであり、寺院に代わって神社が、人々の身分保証的な役割を担うための新しいシステムとして導入された。同制度の開始から約2ヵ月後、寺請制度は廃止された」と述べます。

2「近代社会と真宗」では、「東大で初めて仏教を講じた原坦山」として、以下のように書かれています。

「1879(明治12)年、東京大学文学部において、初めて仏教が講義されるようになる。はじめ「仏書講義」、3年後に「印度哲学」の名のもとに開講されたその授業の講師を、10年間にわたり担当したのが、原坦山(1819~92)という名の禅僧であった。この原坦山という人物は、なかなか変則的な経歴を持つ学者であった。青年時代には、江戸幕府の最高学府である昌平坂学問所で儒学を学び、また漢方医術も学習した。さらに後には、解剖学や神経生理学などの西洋医学も修得しており、この儒学と医学とが、彼の思想的な基盤としては大きかった。ところが一方、儒者としてのトレーニングを積んでいる最中、彼は、江戸の寺院の僧侶とのあいだで、儒教と仏教の優劣をめぐり論争をして敗北した。その際、論争に負けたほうが相手に弟子入りする、という事前の約束をしていたため、彼は律儀にその約束を守り、仏教を学ぶために曹洞宗の僧侶になった」

第一章「仏教の哲学化――井上円了」の1「哲学による国民啓蒙」では、「著述と学校経営による啓蒙活動」として、井上円了について以下のように述べられています。

「出版や教育活動とも連動させながら、円了がまた別個に取り組んでいた学問的な実践が、『妖怪学』であった。円了は、妖怪に関する伝承に見られるような、人々が見聞きし体験したという怪奇現象は、そのほとんどが、迷信の産物であると看破した。そして、そうした迷信を撲滅し、人々が妖怪への不合理な恐怖や興味を抱かないようになることを願った。そのようにして、国民の多くが常に理性的に振る舞うことができるよう、彼らを導いていくことは、哲学の大事な役目の1つであると円了は考えた。そこで彼は、全国に散らばっている妖怪に関する伝承を精力的に調査・収集し、なぜそうした怪奇現象を人が信じてしまうのかを、哲学や心理学を応用しながら明らかにしていった。その研究成果は、やがて『妖怪学講義』として全6冊、総計2600ページの大著にまとめられた。同書は、国民の啓蒙に寄与する名著として、社会的に高い評価を獲得し、宮内大臣から明治天皇に奉呈されるなどした」

また、「修身教会運動と全国講演の旅」として、著者は「この修身教会運動の拠点的な施設として位置づけられていたのが、『哲学堂』であった。1904(明治37)年4月に建設されたその堂には、釈迦、孔子、ソクラテス、カントの『四聖』が祀られ、定期的に『哲学祭』が開かれたりした。そこは、円了の哲学への傾倒ぶりを象徴するような場所となっていた。円了はこの堂を、国民の精神修養に役立つ公園として拡張していった。『唯物園』、『唯心庭』、『絶対城』(図書館)など、哲学の用語にちなんだ空間や建物を設置した。この公園はやがて一般に公開され、現在は東京都中野区立『哲学堂公園』となっている」と述べています。

3「仏教と哲学の蜜月」では、「仏教の合理性を弁証する」として、「円了は、キリスト教と学知との相性の悪さを繰り返し指摘する。しかし、長い歴史を有するキリスト教には、哲学の論理を応用した神学の伝統なども、確かに存在してきた。キリスト教にも仏教と同様に『知』を重視する流れがあることは、明白な事実である。円了がこうした事実を踏まえず、ほとんど偏狭と言ってよい理解を示していた背景としては、彼のキリスト教に関する知識の不足という、基本的な問題もあっただろう。だが、それ以上に、文明開化の鳴り物入りで西洋からやってきたこの『新興宗教』に対する恐れの感情が、彼をしてやや過剰な反発を起こさせるに至ったのだろうということも、十分に推測できる」と書かれています。

第三章「宗教体験と伝統――近角常観」の3「煩悶と教養の時代」では、仏教やキリスト教という特定の宗教伝統に明確に連なりつつも、既存の寺院や教会とは異なる独創的な場を作り上げて、そこを拠点に自らの宗教活動を展開したことに成功した人物として、近角常観と内村鑑三は双璧であったと評価されます。実際、田辺元(哲学者)や岩波茂雄(岩波書店の創業者)といった近代史の著名人たちが、自らの青年時代を回顧しながら、この両者を並べて想起しているといいます。

第四章「読書による救い――暁烏敏」の1「書物による世界構築」では、「人生の転換と出版事業の展開」として、暁烏敏について書かれています。

「1913(大正2)年2月、暁烏の妻、房子が死亡した。わずか10年ほどの結婚生活であった。弱冠26歳で逝った妻の、死に際の悲惨な苦しみを前にして、彼は仏の無慈悲を恨んだ。また、妻との死別の苦悶が、『歎異抄』などに依拠した自らの信仰ではまったく乗り越えられないことに、愕然とした。彼は、今までの信仰と生活のあり方から決別し、新たな道を選ぶべきときを迎えていた。そこに、期せずして大きな一撃がやってきた。1915(大正4)年1月、宗教新聞『中外日報』に、『暁烏氏の噂』という記事が掲載された。暁烏が伝道と称して多くの女性をもてあそんでおり、妻の死の数日後には仏前で若い女を抱いたといったように、彼を糾弾する内容であった。暁烏を非難する同様のスキャンダラスな記事は、その後さらに二度も同紙に掲載された」

その後、失意の暁烏は雑誌への執筆、地方での講演、自著の出版、インド仏跡参拝、欧州への外遊などによって、次第に力を取り戻していきます。

また、「日本主義への傾倒と戦争協力」として、「外遊の経験後、暁烏は日本の古典を熟読し始めた。欧米で得た見聞を踏まえて、改めて日本とは何かを考え直そうとしたのである。古代からの日本精神を見通すため、『万葉集』『古事記』『日本書紀』などを精読し、また聖徳太子についての研究を開始した。こうした暁烏の日本志向は、戦時期において、日を追うごとに強まっていった。寺院の本堂で真宗の仏典を読経するだけでなく、床の間に神棚をしつらえた。そこで、天照大神をはじめ日本の神々と天皇を祀り、柏手を打ち、『教育勅語』を奉読した。真宗のオーソドックスな教えとは異なる神仏融合の立場を鮮明にし、『法衣の神官』などと揶揄された」と書かれています。

2「教養主義者の救済論」では、「世界の聖典『歎異抄』」として、暁烏の著書『歎異抄講話』の冒頭に書かれた彼の言葉を紹介しています。

「いわく、私を他力の信仰に導いた書物の1つが『歎異抄』である。私を親鸞聖人の信仰者とした書物の1つも、『歎異抄』でる。私は、悲しいとき、苦しいとき、憂鬱になったとき、必ずこの書物を取り出して読む。仏教にはたくさんの経典があるが、その中で最も私を慰め、導き、感化し、安心させてくれる聖典は、この『歎異抄』である。私はこの『歎異抄』1部さえあれば、他の書籍や聖典は一切要らない」

暁烏の『歎異抄』への絶賛は続きます。

「カントの『純粋理性批判』、ダーウィンの『種の起源』、ダンテの『神曲』、ミルトンの『失楽園』、どれも立派な書物である。『聖書』、『コーラン』、『阿含経』、『法華経』、「往生要集」、どれも結構でありがたい。これらの種々の書物は、私に星や月のような光を与えてくれた。だが、『歎異抄』は私に、星や月を照らす、太陽のような光を与えてくれた。ゆえに『歎異抄』こそが、一切の書籍や聖典のなかで、最も立派で結構でありがたい。それは私にとって、唯一の友のような書物なのである」

しかしながら、「書物との接し方の反省」として、暁烏は自分が読んだ本や尊敬する人に、あまりにも影響されて自分を見失ってしまいやすい自己の性格を、深く反省することが紹介されます。そして、読んだ本や尊敬する人に、大いに学びながらも、しかし自分はあくまでも自分であるという信念を研ぎ澄ましていくことで、その認識は強まっていったのでした。暁烏はこう述べています。

「すなわち、大根は油揚げと一緒に煮ると油揚げにかぶれ、鰹と煮ると鰹にかぶれ、牛肉と煮ると牛肉にかぶれるように、私は清沢先生と一緒にいると清沢先生にかぶれる。親鸞聖人の書物を読めば親鸞聖人の書物にかぶれ、プラトンを読めばプラトンにかぶれ、トルストイを読めばトルストイにかぶれる。こうして私はいつでも、かぶれたものを自分であるかのごとく思い、語り、切り売りしている。浅薄な、徹底しないところに彷徨っている。これまで語ったり書いたりしてきたことは、すべて誤魔化しであったようにも思われ、単なるかぶれであったようにも思える。こうして語っているあいだも、何かにかぶれているのではないかと思うと、心底、気味が悪い」

さらに、「誹謗に束縛されない人生」として、暁烏の言葉が以下のように紹介されています。

「キリストにせよ、ソクラテスにせよ、日蓮にせよ、法然にせよ、真実を教えた人は皆、迫害を受けてきた。自分の真実を語って迫害を受けないことは決してない。彼は、常に異端者、外道、色魔、強盗などと悪罵されて、群衆からの攻撃を受けるのである。誹謗中傷は、随分と胸を痛めるものである。だが、これがあるからこそ、常に過去にとらわれず、『これからだ』と叫びながら未来の新しい世界へ進む努力ができるようになる。また、これがあるからこそ、世間的な称賛という牢獄にとらわれ、偽善的な態度という死骸のままでいるのをやめて、新世界に突入していけるようになる。ゆえに誹謗中傷は、自分を常に生命の進展に追いやる、慈しみの音楽であるとすら言える」

著者は、以下の暁烏の言葉も紹介しています。

「そもそも、誹謗や物議の起こるのを恐れる者は、自由の道を行かないほうがよい。相手の性格に応じて教えを説いていれば、群衆は集まってくるだろう。だが、常に自己の道に忠実に、赤裸々に真理に従う者にとっては、それでは何にもならない。彼は多くの友達を欲しないのではない。しかし、互いに虚偽の上にたった友達ならば、いなくてもよいと言うのである。偉大な釈尊でさえ、その活動した地域に少なからぬ反抗者がいたと伝えられるではないか。キリストにしても、12使徒のうちの1人も、生前の彼の真の味方ではなかったではないか。親鸞聖人が、『親鸞は弟子1人ももたず候』と申されたのは、古今の偉人が歩んでいく寂しい孤独の道を告白されたのではなかったか。霊界の急先鋒は、常に孤独でなければならないのである」

第五章「私だけの親鸞――倉田百三」の3「仏教の教養化」では、1920年代に出版界で起こった「親鸞ブーム」を取り上げ、著者は「この『親鸞ブーム』の背景としては、まずもって倉田の『出家とその弟子』の人気とその影響力が、やはり大きかった。特にブームの前年には、帝国劇場で上演された本作が大好評を得ており、さらにブームの最中にも全国で上演されたことで、このブームの勢いに拍車をかけた。また、1921(大正10)年10月に、いわゆる『恵心尼文書(消息)』が発見されたことも重要であった。同文書は、親鸞の妻である恵心尼が、末娘に宛てて書いた手紙だが、これが親鸞の実在を証明する決定的な根拠となったのである」と述べます。

続けて、著者は「明治以降の実証史学の発達により、残された史料の少ない親鸞の実在を疑う意見が、歴史学者や知識人のあいだでは行き渡っていた。こうした親鸞の実在性に対する疑義が、恵心尼による手紙が西本願寺の宝庫から見つかったことによって、完全に払拭された。かくして、親鸞という『人間』が、この日本という国において確かに生きて存在していたことが、誰にとっても明らかな事実となったのである」と述べています。

終章「近代仏教思想の可能性」の1「戦時下の仏教」では、「暁烏敏の神仏論と天皇礼賛」として、「暁烏いわく、神の道と仏の道は、2つではなく、1つである。インドの釈迦のみが仏陀ではなく、日本の天照大神もまた仏陀である。日本を建国した神武天皇は、浄土を建設した阿弥陀如来と同質である。暁烏にとって、日本神話と浄土教は別のものではなく、心のなかで同一化されるべき教理なのであった。彼によれば、この世に現前している天皇は、生き神であるとともに、生き仏であった。現人神即現人仏であった」と書かれています。

続けて、暁烏の神仏論と天皇論が紹介されます。

「神の道と仏の道とが一体となって、人間界に顕現したのが天皇であり、皇室の血統を継ぎながら、世界の真理を体現した存在が、現在の天皇にほかならなかった。その天皇が統治する日本に対する不満を述べる者は、阿弥陀如来に対して不平を言うのと同じことである。あるいは、天皇の示す道(皇道)に背こうとする者は、神仏の心に背く者である。神道と仏道と皇道という3つの道を、等しいものと受け止め歩んでいくことこそ、日本の臣民としての正しいあり方なのである」

また、「近代仏教思想の終焉」として、著者は「戦時下の暁烏による独特の神仏論や天皇論は、彼を教養主義者として捉える本書の視点から見ても、興味深いところがある」と述べ、さらに「すなわち、カントもトルストイもイプセンも、『聖書』も仏典も親鸞も、ともに世界の名著のような扱いで読んでいた彼は、昭和期に入り、日本の神々について記された『古事記』などの古典を、最重要の本として精読していくようになった。その結果、彼のなかで真宗の教えと神の道が重なっていき、さらには、日本の神の道を体現すると信じられた天皇の存在が、彼の脳内を占拠する中心的な思想となっていった」と述べます。

続けて、著者は暁烏について、「特定の宗派の伝統や権威よりも、自己の人生と思考を前に進めてくれる書物や恩師の言葉のほうが、彼にとっては大事なものであった。そのため、『国家神道』が流行と化した時代に、神道の精髄を語る書物や天皇の存在に導かれながら、仏教を再解釈していくことは、彼にとっては自然な成り行きであった。そこには、読書を通して自己の思想を同時代の思潮に同調させていこうとする、1人の教養主義者の主体的な従属の姿があった」と述べるのでした。

本書は、これまであまり注目されてこなかった日本の近代思想史における仏教者たちを取り上げた力作です。近代において、思想としての仏教が模索された中で、流れとしては、哲学科→体験重視→教養主義でした。取り上げた人物が真宗大谷派に片寄っている感はあるにせよ、個々の思想家の内面かたその活動、人生までを丁寧に追っており、非常に興味深く読みました。6人の中で最もわたしが心惹かれるのは暁烏敏です。これから機会があれば、彼の著作や彼についての本を読んでみたいと思います。