- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1940 民俗学・人類学 『天災と日本人』 畑中章宏著(ちくま新書)

2020.09.07

大型で非常に強い台風10号が接近し、九州の全県が暴風域に入りました。記録的な暴風や大雨のおそれがあり、高波や高潮にも最大級の警戒が必要です。わが社の北九州市内の施設にも多くの方々が避難されています。自然の猛威を痛感しながら、『天災と日本人』畑中章宏著(ちくま新書)を再読しました。「地震・洪水・噴火の民俗学」というサブタイトルがついています。著者は1962年生まれの作家、民俗学者、編集者。著者の本を読むのは、一条真也の読書館『災害と妖怪』で紹介した本以来です。

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には「……防災や減災について、自然や死者とともに考えること。日本人が災害と付き合うなかで持続してきた、慣習や感情を見つめ直すときが、いままたきている。災害を抜きにした、日本人の民俗史や社会史は、過去はもちろん、これからもありえないのだから」と書かれています。また帯には、「古代から現代まで、私たちは災害にどう向き合ってきたのか?」「日本人の『心』に迫る!」とあります。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

カバー前そでには、以下の内容紹介があります。

「日本は、災害が多い国である。毎年のように、地震、津波、洪水、噴火、土砂崩れ、雪害等が起こっている。古来、日本人はそのような災害と付き合いながら生活を営み、その『復興』と『予防』の知恵を豊富に有していた。そして、それは各地の風習や伝承、記念碑として受け継がれてきたのである。本書では、日本各地の災害の記憶をたずね、掘り起こし、日本人と天災の関係を探っていく。自然に対する感性が鈍ってしまった現在において、必読の一冊!」

一条真也の真ハートフル・ブログ「天気の子」で紹介した新海誠監督の大ヒット・アニメ映画に関連して、「映画『天気の子』、民俗学で読み解いてみると……民俗学者・畑中章宏さんに聞く」というネット記事を読んだところ大変面白かったので、本書を読んでみたくなりました。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

序章 天災と国民性

第一章 水害

――治水をめぐる工夫と信仰

1 平成26年広島豪雨災害

2 止雨を願う古代人

3 洪水と怪異伝承

4 防水害の合理と不合理

5 奔流に翻弄された村と人

第二章 地震と津波

――常襲・避難・予知

1 平成23年東日本大震災

2 震う神、震える民衆

3 「海嘯」の記憶と教訓

4 大津波と高台移転

第三章 噴火・山体崩壊

――山の神の鎮め方

1 平成26年御嶽山噴火

2 噴火への恐れと信心

3 復興と開墾の険しい道のり

4 「崩れ」の物語

第四章 雪害・風害

――空から襲い来るもの

1 平成26年豪雪

2 「雪国」の不思議と難儀

3 落雷――「クワバラ」の由来

4 風害――神風からヤマセまで

終章 災害と文化

――「悔恨」を継承するために

「あとがき」

「参考文献・引用文献」

序章「天災と国民性」では、ギリシャで生まれ、イギリスで育ち、アメリカを経由して、明治23年(1890年)4月に来日したラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が、英字新聞「神戸クロニクル」紙に「地震と国民性」という論説記事を発表したことが紹介されています。ハーンはそこで、絶えず自然災害に見舞われるという日本の風土が、特徴的な文化を生み出したのではないかという仮説をもとに、独自の日本人論を展開しました。

「天災列島、日本」として、著者は「曲折を経て、ハーンが過ごすことになった日本列島には、約2000の活断層があると推定される。近年でいえば、平成12年(2000)から平成21年にかけて日本付近で発生したマグニチュード5.0の地震は全世界の10パーセント、マグニチュード6.0以上の地震は約20パーセントにのぼる。台風、大雨、洪水、土砂災害、地震、津波、火山噴火、豪雪など、さまざまな自然災害が発生しやすい地理的環境にあり、世界でも災害の発生率が非常に高い、そんな環境のもとで日本の歴史は刻まれてきた。つまり日本の社会や文化、日本人の民俗的な生活感情は、災害と切り放して考えることができないのである」と述べています。

また、著者は以下のようにも述べています。

「ハーンによると、日本の『物質的な存在』の特殊性は『不安定性』にあり、この特徴は、ほとんどすべての日本の建造物の『かりそめ』の性質で実証されているという。日本で最も神聖な神社とされている伊勢神宮でさえも、伝統にもとづいて、20年ごとに建て替えられる。日本人は、自然の不安定に人工的な不安定を対置させることによって、厳しく荒々しい環境条件に対処してきたようだ。環境の不安定については、『根気、忍耐力、環境への自己順応性といった類まれな国民の能力の形成を予想できるかもしれない。そして、これらの能力こそ、まさしく日本人の中に見出す資質である』というのだ」

第一章「水害――治水をめぐる工夫と信仰」の2「止雨を願う古代人」では、「生馬献上の習俗」として、農耕社会を営む日本人には農作物の成育に影響をおよぼす雨の量は大きな関心事だったと指摘し、著者は「旱魃は実りを妨げ、大雨や長雨は氾濫を呼び起こし、いずれの場合も生活を揺るがす問題となった。朝廷や幕府はそこで、神社へ幣を奉り、僧侶に降雨を祈らせて、『雨乞い』や『日乞い』をしてきた。日乞いとは雨乞いとは対照的に、雨が止むこと、空が晴れることを祈る儀礼で、『晴乞い』や『雨止め』ともいう。こうした雨乞い、日乞いを祈願するときには、牛や馬が神に捧げられた」と述べます。

また、「河上にいます神」として、水を司り、降雨を統べるため、さまざまな水神が列島の各地に祀られてきたことを指摘し、著者は「京都府京都市左京区の『貴船神社』は、その代表的な神社のひとつで、現在は京都の奥座敷として人気の観光地である。神社の周辺は夏でも涼しく、貴船川にせり出した川床料理屋が軒を連ねて風情を醸し出している。延喜5年(927)にまとめられた『延喜式』の「神名帳」(以下、『延喜式』と記して「神名帳」を指す)には『山城国愛宕郡 貴布禰神社』と記され、『祈雨八十五座』のひとつとされるなど、雨を司る神として信仰されてきた。全国に約450社ある貴船神社の総本社で、『高龗神』を祀る」と述べます。

3「洪水と怪異伝承」では、著者は「いまでは多くの人が住み、生活を営んでいる土地がかつては湖で、排水により土地を開いたと語る伝説や民話は少なくない。こうした開拓譚は、遠い過去に起こった災害の反映と想像される。たとえば長野県の安曇野や松本平も、湖が平野になったという」と述べています。また、「『龍の子太郎』の2つの側面」として、「児童文学者の松谷みよ子は、こうした民話をもとに長編童話『龍の子太郎』(1960年)を書いた。しかし『龍の子太郎』には、山を崩し、湖を決壊させることで、稲作が可能な土地ができたという耕地開発伝承の、2つの側面が表わされている」と述べます。

続けて、著者は以下のように述べています。

「龍の子太郎と仲良しの少女あやは、母竜に、山や谷へ一足先に飛んでいき、『水がくるからたかい山へにげるように、といいましょう』と言った。すると母竜も、こう答えた。山の形が変わって、新しい川がしぶきをあげて流れてくる、そして、新しい土地が生まれると、山に住む人たちに知らせてほしい。ひとりでも人が死んだり、けがをするようなことがないようにと願いを語った。このやりとりは、湖水を流出させることで新しい土地が生まれるいっぽうで、周辺の土地が水浸しになることを示唆している。そして、そうした事態を未然に防ごうとする警告が表現されているのである」

「霊獣と妖怪」として、著者は、水辺の妖怪の代表である「河童」には、いくつかの性格があることを指摘します。池や沼に馬を引きずり込んだ、通りすがりのものに相撲を挑んだ、悪戯をした許しを請うため詫び証文を書いて残したといったものです。こうした河童の怪異性のなかには、水への畏れ、水害に対する怖れも反映されていることを指摘し、著者は「水害で行方不明になったものの霊魂は、共同体や家族にとって大きな問題だった。かつての江戸市中では、川の上流から流れてきた水死体を神に祀りあげるという民間信仰もみられた。河童は水を司り、洪水をもたらす水神でもあったが、水にまつわる霊への、民衆の感情を形にしたものだった」と述べます。

第二章「地震と津波――常襲・避難・予知」の4「大津波と高台移転」では、「南方熊楠と山口弥一郎」として、著者はこう述べています。

「柳田国男の薫陶を受けた民俗学者で、三陸の津波にだれよりもこだわったのは山口弥一郎だろう。山口は福島県会津美里町出身で、中学卒業後に小学校の教員となり、その後、磐城高等女学校教諭を務めながら東北の村々を調査した。はじめに地理学者で東北大学教授である田中舘秀三の津波調査の助手として、集落移動の実態聞き取り調査を担当。また柳田国男と出会って指導を受け、昭和18年(1943)には『津浪と村』を発表した。山口による調査と研究は、宮城県牡鹿半島から青森県下北半島におよび、明治と昭和の津波による被害だけでなく、その後の集落移動の問題、集落が再建される過程を明らかにした。彼は、戦争中も戦後の調査を続け、200以上の集落を20年以上にわたって追跡調査したのである」

第三章「噴火・山体崩壊――山の神の鎮め方」の2「噴火への恐れと信心」では、「活火山富士」として、著者は「標高3776メートル、年間20万人以上の登山者を誇り、平成25年(2013)にはユネスコ世界遺産「富士山――信仰の対象と芸術の源泉」の中心的構成資産となった富士山は、日本を代表する活火山である。(中略)富士山の古代における大規模な噴火は、平安時代初めの『延暦』と『貞観』に起こった。延暦19年(800)3月14日から4月18日まで、1か月以上にわたった噴火は、有史初めてのことである。昼は噴煙が空を覆ってあたりを暗くし、夜は噴き上げる火が天を明るく照らし出した。噴火音は雷のように大きく、灰は雨のように降り注いだ。溶岩は山下の川に流れ込んで、赤く染めたという」と述べています。

また、著者は富士山について、「古代の富士山の2度目の大噴火は、貞観6年(864)4月初旬頃で、大音響と地震をともなって火を噴き上げた。このときの噴火は10日あまり経っても勢いが衰えず、砂礫は雨のようで、噴煙が立ち籠めたという。溶岩流は西北に向かって本栖湖に流れ込み、その末端は甲斐国との国境にまで達した。焼かれた岩や草木を巻き込んだ土石流(溶岩流)は、本栖湖と『剗の海』を埋めた。剗の海は『万葉集』における「石花の海」で、このときの溶岩流により西湖と精進湖に分断されたといわれる。溶岩流は東側の河口湖にも向かった。この溶岩流の上に形成された森林が『青木ヶ原樹海』である」とも述べています。

さらに、富士山への信仰登山について、富士山への信仰登山は平安時代末期に始まり、室町時代には庶民のあいだでも盛んになり、代表を選んで祈願を託す「講」の仕組みを利用して、近世には江戸を中心に「富士講」が成立したとして、著者は「山頂で『御来迎』や『御来光(日の出)』を拝んだり、内院に鎮座する神仏を拝んで散銭(賽銭)したり、山頂部の宗教施設を巡拝する『お鉢めぐり(八葉めぐり)』をおこなった。道中には宿坊ができ、北口(吉田)には『御師』が出現した。御師は宿舎の提供だけでなく、教義の指導や祈禱、各種取次業務をおこなうなど、富士信仰の全般にわたる世話をした。富士講は、『江戸は広くて八百八町、講は多くて八百八講。江戸に旗本八万騎、江戸に講中八万人』といわれるほどに興隆し、関東・中部から、東北や近畿・中国地方など全国に広がり、各地に浅間神社が祀られ、富士山を模した富士塚が築かれた」と説明します。

第四章「雪害・風害――空から襲い来るもの」の2「『雪国』の不思議と難儀」では、「大雪は豊年の兆し」として、信州の南端、愛知県に境を接する長野県下伊那郡阿南町新野で、毎年1月14日、「新野の雪祭り」が行われることを指摘し、著者は「集落の南西の高台にある伊豆神社境内で、19種類の面形(仮面)に、作り物の駒、獅子頭、馬形、牛形などが加わり、朝まで繰り広げられる夜田楽である。この祭はもともと、『二善寺の祭り』などと呼ばれていたが、民俗学者の折口信夫が『雪祭り』という名称を発案した。『祭りの当日に雪が降ると豊作になる』といい、雪を豊年の吉兆とみて、祭神に供えるため、新野に雪がないときは峠まで取りに行くということから、『雪祭り』と呼ぶのではどうかと提案したことによる」と述べます。

3「落雷――『クワバラ』の由来」では、「雷神の信仰と伝承」として、菅原道真を「雷の神」として畏怖し、祈願するのが天神信仰であると指摘し、著者は「天神は本来、土着の神である『国津神』に対して高天原から天降った『天津神』のことで、特定の神を指すものではなかった。しかし、延長8年(930)の清涼殿への落雷が、大宰府に左遷され、そこで死んだ道真の怨霊によるものとみなされ、朝廷はそれまで『火雷神』という地主神が祀られていた北野に天満宮を建立して、道真の祟りを鎮めようとした。また大宰府にも道真の墓所に安楽寺天満宮、のちの太宰府天満宮が建立された。永延元年(987)には『北野天満宮大神』の神号が下され、さらに『火雷天神』と呼ばれるようになり、後に火雷神は眷属とされ、新たに『天満大自在天神』などの神号が確立した。こうして火雷神菅原道真に対する信仰が天神信仰として広まっていったのである」と述べています。

また、「雷獣の生態」として、怖ろしいことや不吉なことが起こらないようにと口にする「くわばら くわばら」が雷除けの言葉でもあることを指摘し、著者は「柳田国男の『赤子塚の話』のなかに『桑原の欣浄寺』という一節がある。雷が鳴るとき、『クワバラクワバラ』と唱えることは、ほぼ日本全体の風習で、どこでも似通った説明をしている。たとえば、かつて雷神が落ちたとき、鍬または桑の木で怪我をして懲りたからというもので、日向の南部では、桑の木に鎌を掛けてあるところに落ちて切られたという。また『桑原』という村の人と特別の関係があるからという説もある。下総桑原村の伝右衛門は、筑波山に登ったときから『雷様』と懇意になり、それからは雷が、彼の家へたびたびお茶を飲みに来るようになった。あるときには、夕立で茶の支度が間に合わなかったため、雷が怒って、台所へ七輪の湯を撒いたこともあったという」と述べています。

4「風害――神風からヤマセまで」では、「風の神の信仰」として、日本には数えきれないほど多くの「風」の名前があることを指摘し、著者は「沿岸部に暮らし漁業を生業とする人々にとって、海を往くために風向きが大きな関心事だったからである。それは川の民にとっても同様であり、田の民も天候の変化や季節の移り変わりを、「風」によって捉えてきたからである。柳田国男は『風位考』で『日本各地の風の名を比較して行くということは、単に国語の歴史を明らかにするためだけでなく、同時にその言葉を携えてあるいた人たちの、以前の生活を知る上にも、かなり大きな暗示であると思う』と述べる。また風は、稲作に欠かせない雨を運んでくれる。またいっぽうで、暴風として恐れられ、各地で『風の神』を祀り、『風祭り』がおこなわれてきた」と述べます。

また、「『風の又三郎』と『風祭』」として、日本の各地で、作物を風害から守るために祈願する「風祭」が行われてきたことを指摘し、著者は「太陰暦の8月1日を『八朔』と呼び、現在では月遅れ(相暦・中暦)の9月1日をいう。この時期に台風に襲われると不作になるので、風害が少ないようにと風祭が営まれた。群馬県利根郡片品村では、二百十日の前に風の神を祀り、太陰暦の6月におこなわれることが多い。新暦では7月にあたり、台風襲来の時期に祭を開いた」と述べます。

さらに、「三陸地方のヤマセ」として、著者は「形のない風とのつきあいはあらゆる民族が頭を悩ましてきたものである。日本列島に住む人々も風には難儀し、克服しようとしてきたのである。先述したように飢饉は風害だけが原因で起こるものではない。火山の噴火、河川の氾濫、地震といった災害が複合的に重なり合い、また政治的、社会的、経済的背景も影響して、あまりにも多くの人々を飢えと死にいたらしめてきた。そしてこうした複合的要因による飢餓状態は、日本列島ではほぼ克服されたものの、世界的視野で見るとき現在どこかで起こっているのである」と述べるのでした。

終章「災害と文化――『悔恨』を継承するために」では、「コミュニティと災害文化」として、災害工学研究者の室崎益輝は、共編著『市町村合併による防災力空洞化――東日本大震災で露呈した弊害』で、地域の紐帯の希薄化が災害文化の低下を招くと指摘した(「第6章 防災の原点としての自治と連携」)ことを紹介し、著者は「市町村の合併や広域化によって、それまで続いてきた地域としてのまとまりが、ミクロな関係性からマクロな関係性にとって替わられ、崩壊することが多い。伝統的な『講』(宗教や経済などをもとに集まった人々が結ぶ集団)や『結い』(多大な費用や労力を必要とする作業を共同でおこなう制度)のような、社会構造と経済構造が一体となった地域システムが壊れると、地域の自治や住民の自治が綻び、人のつながりも損なわれてしまう。市町村の合併は人口の流動を引き起こし、周辺部から中心部への流出が起きてコミュニティを弱めることにもなる」と述べています。

続けて、東日本大震災の被災地では、震災以前から地域の紐帯が希薄化していたので、コミュニティの分断や崩壊も顕著だったとして、著者は「紐帯が脆いと合意の形成が進みにくく、復興も容易ではない。地域における人と人との絆は、地域に密着したガバナンスから生まれるのだが、地域性を考慮しない合併が、絆を破壊していることを見逃してはならないと室崎は訴える。室崎はさらに、人と人の関係の崩壊は紐帯性の低下をもたらす一方、人と風土の関係の崩壊は文化性の低下をもたらすという。地域に密着して育まれてきた神社の祭礼は、収穫を祝うとともに、防災訓練の性格も持つものだった。日本の多くの地域では祭礼を通して、非常時に必要なチームワークを醸成し、滅災に必要なロープワークなどの技能を磨いてきたという」お述べます。

また、著者は以下のようにも述べています。

「こうした災害文化のひとつに『地名』も挙げることができるだろう。地形や歴史に基づき、ある場合には災害の記憶を継承するために名づけられた地名も、平成の市町村の合併や広域化により失われていった。土砂災害そのものを表わし、また地名にもなった『蛇抜』や『蛇崩』、広島の八木地区をずっと見てきた『蛇落地』の観世音菩薩像のことも思い起こさずにいられない。災害が起こるたび地名と地形への関心が高まり、『災害地名本』が発売されて注目を浴びる。しかし一過性のブームにとどまり、ほんとうに心にとめておく人はそれほど多くはないようだ」

そして、「『行方不明者』の行方」として、著者は哲学者の内山節の言葉を借りながら、「伝統的に日本の社会は、自然と生者と死者を含む人間の社会だった。しかし現在では自然とともにこの社会をつくっていると感じられる仕事や暮らしをしている人は少なく、多くの人にとって、自然は遠い存在になったにもかかわらず、『自然が支えているからこそこの社会も成立していると感じる』と内山はいう。さらに内山は、長い時間とともに受け継がれてきてこの社会の基層的な精神となっている『自然へのまなざし』や『死者への視点』は、簡単には消え去らないと述べる。こうした『自然』のなかには、『気象』や『天災』も当然含まれるだろう。雨や風、地震津波、火山の噴火、山崩れといった災害も、静まるように呼びかけていたとおり、自然現象を越えた共同体の一員として、日本人は遇してきたのである」と述べるのでした。

拙著『唯葬論』(サンガ文庫)の中で展開したように、わたしは生者は死者から支えられて生きていると考えています。伝統的に日本の社会は、自然と生者と死者を含む人間の社会でした。長い時間とともに受け継がれてきてこの社会の基層的な精神となっている「自然へのまなざし」とともに、「死者へのまなざし」も消えはしないのです。本書を読んで、そのことを再確認しました。

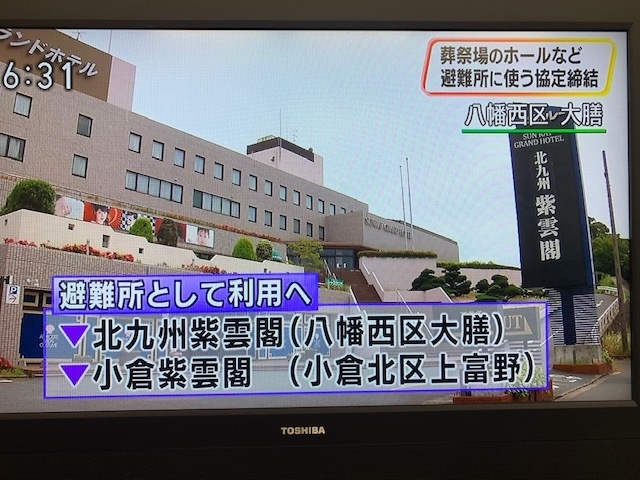

NHKニュース(2019年6月4日夕方)より

NHKニュース(2019年6月4日夕方)より

NHKニュース(2019年6月4日夕方)より

NHKニュース(2019年6月4日夕方)より

また、一条真也の真ハートフル・ブログ「北九州市災害時支援協定調印式&記者会見」で紹介したように、2019年6月4日、北九州市とわが社サンレーの間で「災害時における施設の使用に関する協定」の締結をしました。テレビ各局のニュース、新聞各紙でも大きく報道されましたが、避難所となった小倉紫雲閣(小倉北区)、北九州紫雲閣(八幡西区)ともに、2020年9月6日の早朝から多くの方々が避難されています。わたしはもともと、北九州市には高齢者が多く、安定した避難所が必要と考えていましたので、避難所開設で市民のみなさんに安心していただけたら幸いです。

「毎日新聞」2019年6月5日朝刊

「毎日新聞」2019年6月5日朝刊

「読売新聞」2019年6月5日朝刊

「読売新聞」2019年6月5日朝刊

両施設はバリアフリーですし、広いのでソーシャルディスタンスの観点からも安心です。乳幼児を抱えるお母さんが、周囲に気兼ねなく利用できるよう授乳などで使える個室も備えています。大きな駐車場もあり、車での避難も可能です。冠婚葬祭サービスの提供に加えて、災害の避難所を提供させていただくことで、わが社は真の意味での「互助会」になれると思っています。また、「セレモニーホール」が「コミュニティホール」へと進化できると考えています。その意味でも、本書の内容は非常に興味深かったです。最後に、台風10号の被害が少ないことを祈っています。