- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2020.10.04

アメリカの大統領選挙が1ヵ月後に迫る中、トランプ大統領が新型コロナウイルスに感染し、世界中に衝撃が走っています。来月の大統領選挙に向けたトランプ陣営の選挙対策の幹部も相次いで陽性が確認。政権運営や選挙戦への影響は避けられない見通しです。

『コロナ・ショックは世界をどう変えるか』イワン・クラステフ著、山田文訳(中央公論新社)を読みました。「政治・経済・社会を襲う危機」というサブタイトルがついています。著者は1965年、ブルガリア生まれ。ソフィア大学卒。ヨーロッパとデモクラシーを研究する政治学者です。

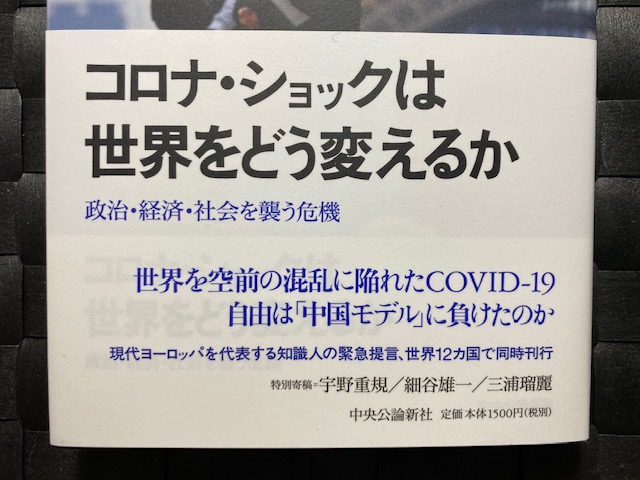

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙にはエッフェル塔の前にたたずむ警官たちの写真が使われ、「世界を空前の混乱に陥れたCOVID-19」「自由は『中国モデル』に負けたのか」「現代ヨーロッパを代表する知識人の緊急提言、世界12カ国で同時刊行」「特別寄稿=宇野重規、細谷雄一、三浦瑠麗」と書かれています。

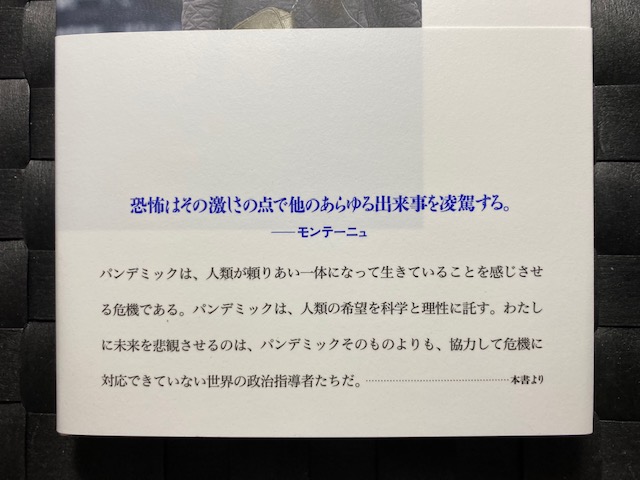

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には「恐怖はその激しさの点で他のあらゆる出来事を凌駕する」というモンテーニュの言葉が引用され、「パンデミックは、人類が頼りあい一体になって生きていることを感じさせる危機である。パンデミックは、人類の希望を科学と理性に託す。わたしに未来を悲観させるのは、パンデミックそのものよりも、協力して危機に対応できていない世界の政治指導者たちだ。……(本書より)」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

序 ディストピア

1 グレー・スワン

2 デジャヴュふたたび

3 現実問題と考えよ

――不可能なことを要求せよ

4 未解決のものの復活

第1部 国境

1 ‟うちにいようナショナリズム”

2 ‟うち(ホーム)”はどこか

3 うちで、別々の部屋

第2部 例外状態

1 独裁者にとってのCOVID-19

2 不安から怒りへ

3 シュミットをひっくり返す

おわりに

「謝辞」

「訳者あとがき」

「原注」

特別寄稿「民主主義と世界の行方」宇野重規

特別寄稿「困難な現実から目を背けずに

希望を感じること」細谷雄一

特別寄稿「運命の共有」三浦瑠璃

序「ディストピア」の1「グレー・スワン」の冒頭を、著者は「空前の社会実験」として、「だれもがどこかの時点で感じたのではないか――想像の世界にずっと存在してきたディストピアで暮らしているようだと。ある種のビッグ・ブラザーに監視されていると感じたり、ある種のマトリックスに覆われていると感じたりしているのではないか」と書きだしています。

隔離された社会は、文字通り「閉ざされた社会」だとして、著者は「人は働くのをやめ、友人や親類に会わなくなって、車を運転しなくなる。暮らしが保留状態に置かれる。それでも絶対にやめられないのが、世界を永遠に変えてしまう恐れのあるこのウイルスについて語ることだ。われわれは家に閉じこめられ、不安と退屈と妄想にとりつかれている。善意の(あるいはさほど善意ではない)政府が、われわれがどこへ行ってだれと会うかを逐一確認し、われわれの無謀さとほかの市民たちの無謀さからわれわれを守ろうと躍起になっている」と述べます。

さらに、著者は「許可なしで公園を散歩したら罰金を取られ、場合によっては投獄される。人との触れあいは、われわれの存在そのものへの脅威になった。求められていないのに人に触れることは、すなわち裏切りだ。カミュが述べるように疫病は『人間一人ひとりの暮らしの独自性』を消し去った。みんな自分の脆さを痛感し、未来のことを考えられなくなったからだ。流行がおさまったあと、生き残った者はみな生還者だ」と述べます。

「感染症には、はっきりとした筋(プロット)がない」として、著者は「COVID-19のパンデミックは、典型的な”グレー・スワン”の出来事だった――グレー・スワンとは、起こる可能性がきわめて高く、世界を根底から覆す力がある出来事のことであり、実際にそれが起こると大きな衝撃を与える〔金融危機や自然災害など、予測不可能で大きな影響を与える出来事のことを”ブラック・スワン”という〕」と述べています。

2004年、アメリカ国家情報会議は「新しいパンデミックが発生するのは時間の問題だ。世界で推定2000万人が死んだ1918年から1919年にかけてのインフルエンザ・ウイルス〔スペイン風邪のこと〕のようなパンデミックである」と予想していたそうです。また、それが起こると「長期間にわたって世界で移動と貿易が止まり、政府は飽和状態になった医療分野に巨大な財源を割かなければならなくなる」とも論じていました。2015年のTED Talksでビル・ゲイツも、感染力の強いウイルスによる世界規模の感染症の流行が起こると予想したうえで、それに対処する準備が整っていないと警告していた。ハリウッドも映画で「警告」を発していました。

イギリスの科学ライター、ローラ・スピニー〔1971~〕は名著『ペール・ライダー』(Pale Rider 未邦訳)に、「スペイン風邪は20世紀で最も悲惨な出来事だったのに、すでにほとんど忘れ去られている」と書きました。今から100年前に、世界人口の3分の1にあたる5億人がこのパンデミックに襲われました。最初の感染例が記録された1918年3月4日から最後の記録が残る1920年3月までの間に、5000万から1億人が亡くなっています。著者は、「ひとつの出来事による死としては、第一次世界大戦(死者1700万人)と第二次世界大戦(死者6000万人)のいずれよりも多い。両大戦の死者数を合わせたのと同じぐらいの人が死んだ可能性もある。それにもかかわらず、スピニーが言うように『20世紀最大の惨事は何だったかと尋ねられて、スペイン風邪と答える人はほとんどいない』。さらに驚くべきことに、歴史家もこの感染症の流行を忘れてしまったようだ」と述べています。

スピニーの考えでは、大きな理由のひとつは、銃弾によって殺された人の数のほうがウイルスによって死んだ人の数よりも数えやすいからだといいます。著者は、「COVID-19の死亡率をめぐる現在の論争を見ても、スピニーの考えが正しいことがわかる。また、もっと根本的な理由もある。パンデミックは人の興味をひく物語にするのがむずかしいのだ。2015年にセントルイス・ワシントン大学の心理学者ヘンリー・ローディガーとマグダレナ・アーベルが示したところによると、どのような状況であれ人の記憶に残るのは『少数の際立った出来事』だけである。つまり、『はじめ、転換点、終わり』の出来事だけが記憶に残りがちなのだ」と述べます。

また、「尊厳のない死」として、著者は「感染症の流行を覚えていられない、あるいは記憶しようとしないのは、脈絡のない死と苦しみを嫌がる人間全般の傾向と関係しているのかもしれない。無意味で理不尽な苦しみは耐えがたい。現在の感染症の犠牲者たちが苦しむのは、息ができずに悲惨な死に至るからだけではなく、自分の死の意味をだれもほんとうに説明できないからでもある。戦争は英雄的な勝利の約束とともにやってくる。愛国の物語では、兵士はただ死ぬわけではない――ほかの人たちのために自分の命を犠牲にするのだ。戦争の物語は、普通の人びとがほかの人たちを救うために驚くべき勇気を出し、自分の命を犠牲にする物語だ」と述べています。

COVID-19は、無意味な死をもたらすだけではありません。尊厳のない死ももたらすとして、著者は「過去にペストが流行した年の証言を読むと、正式な葬儀なしで人が死んでいったことがわかる。同時代の記録者たちにとってそれが悲劇をいっそう悲しいものにしていた。今回の状態もそれと変わらない。多くの人は感染を恐れて親類の葬儀に参列したがらない。そもそも葬儀が執り行われないことも多い」と述べます。ここは、本書の中でも最重要箇所です。

2「デジャヴュふたたび」では、「国家の能力」として、「COVID-19の広がりを効果的に食い止めた国はすべて、人びとが国の制度に高い信頼を置いている。政府が社会をうまく管理できるか否かは、強制ではなく人びとが自主的に政府に従うか否かにかかっているのだ。中国、シンガポール、韓国の政治体制はそれぞれ大きく異なるが、政府への国民の信頼度はどの国も世界で10位以内に入っている。それに、政府が国民に信頼されていなければ、厄介なロックダウン(都市封鎖)をうまく維持することはできない」と書かれていますが、これは明らかに「?」ですね。どうして、こんなことを平気で書くのでしょうか。理解に苦しみます。

4「未解決のものの復活」では、「ヨーロッパがこうむる影響」として、本書は世界全体について論じたものではなく、ヨーロッパについての本であることが確認されます。そして、著者は「COVID-19は、まさに世界規模の危機だ。おそらく最も大きな打撃を受けるのは、南半球の発展途上国だろう。WFP(国連世界食糧計画)の警告では、深刻な食料不足に直面する人びとは2020年の終わりまでに倍増し、2億6500万人に達する。政治紛争と軍事紛争が次々と起こる可能性もある。新しい移民の波が生じることも見こんでおかねばならない。ただ、COVID-19が政治に最も根元的な影響を与えるのはヨーロッパである。このパンデミックはEUの土台を揺るがすからだ。具体的に言うとその土台は、相互依存が安全と繁栄の最も信頼できる源だという考えである」と述べるのでした。

第1部「国境」の1「‟うちにいようナショナリズム”」では、「観光客と難民」として、「観光客はグローバリゼーションのよい面を体現する存在であり、心から歓迎される。観光客は善意の外国人であり、やって来てお金を使い、感心して去っていく。そして、より大きな世界とのつながりをわれわれに感じさせてくれる。問題を押しつけてくることはない。それとは対照的に、難民はグローバリゼーションの恐ろしい性質を象徴する存在である。難民はより大きな世界の苦しみを背負ってやってくる。難民はわれわれのなかにいるが、われわれの一員ではない。われわれの資産を要求し、われわれは連帯の限界に向きあうことを強いられる」と書かれています。わたしは、この文章を一条真也の真ハートフル・ブログ「ファヒム パリが見た夢」で引用しました。この実話に基づく映画には、まさに観光客と難民が対照的に描かれているのです。

2「‟うち(ホーム)”はどこか」では、「ヨーロッパの別荘はペストの遺産」として、著者は「新型コロナウイルス危機の初期には、”地元民”が外国人を批判するのではなく、田舎に暮らす人たちが別荘に向かう都会人の侵入に怒りを向けた。メディアでは、危機の中心地から逃げて別荘に向かう裕福な都市住民のことが頻繁に報じられた。別荘地は海岸や山に近く、外出制限の窮屈さが和らげられる。それに、まともなインターネット接続さえあれば遠隔の地でも仕事ができる。しかし、彼らがやってきたことで現地の住民は激怒した。病院が少ない地域にウイルスが広がったら、病気の拡散に対処できなくなり、地域の低収入の高齢者が危険にさらされるからだ」と述べています。

また、皮肉なことに、ヨーロッパの別荘はそれ自体が疫病の遺産であるとして、著者は「14世紀にペストが発生したとき、ルネサンス期イタリアの都市住民の多くが田舎の屋敷に金を投じるようになった。その目的は、危機のときに安定した食料供給を確保することにもあった。都市住民は徐々に田舎での時間を増やしていって、とりわけペストが最もひどくなる夏季には田舎で過ごすことが多くなり、別荘暮らしが裕福な家族のあいだで盛んになった。今回のパンデミックでも別荘がかつてのようにふたたび安全な避難先になったが、地元住民はそれを快く思っていない」と述べます。

3「うちで、別々の部屋で」では、新型コロナウイルスは、すべての人を平等に扱うわけではないかもしれないが、われわれはみな同じ世界に生きているという考え(現実はちがうにせよ)を確実に強化したとして、著者は「前回の景気後退のときとは異なり、今回は裕福で権力のある者が金を持って逃げることはできない。空港が閉鎖されて、エリートたちには非常口がないからだ。疫病の時代には、イギリスの評論家デイヴィッド・グッドハートが言う『どこの人でもない人』と『どこかの人』のちがいはなくなる。新型コロナウイルスがすべての人を共通の土台の上に置き、今回は『どこの人でもない人』が自分たちの『どこか』を必死に探している。しかし、同じ世界に暮らしているからといって、共有された世界や公平な社会に暮らしていることにはならない。平常時は、エリートには移動する力がある。COVID-19の時代には、エリートには自宅に留まる力がある」と述べています。

そして、「パンデミックは気候変動に似ている」として、著者は「20世紀の典型的な悪夢では、核戦争によって全人類が同時に殺される恐れがあった。しかし新型コロナウイルスの場合には、パンデミックのさなか愚かにもパーティーに行ったヨーロッパの若者は少しのあいだ体調を崩すリスクを冒すだけで、その親や祖父母のほうが死ぬ可能性が高い。この意味でパンデミックは気候変動に似ている――地球規模の災害だが、われわれすべてに異なるかたちで影響を与えるのだ。テロが不均衡の脅威を与えるのだとするなら、新型コロナウイルスは不均衡の不安を呼び起こす」と述べるのでした。

「おわりに」では、「真のコスモポリタン」として、著者は「COVID-19の大きな逆説は、EU加盟国間の国境が閉鎖されて人びとが自宅に閉じこめられたことで、われわれがこれまで以上にコスモポリタンになったことにある。おそらく歴史上ではじめて、世界中の人びとが同じ会話をして同じ恐怖を感じている。家にこもって延々とコンピュータやテレビの前で過ごしながら、自分たちに起こっていることと、ほかの場所にいる人たちに起こっていることを比べている。歴史上のこの奇妙な一瞬だけのことかもしれないが、それでもいまわれわれがひとつの世界に暮らしているように感じているのは否定できない」と述べています。

究極のコスモポリタンであるイマヌエル・カント〔1724~1804〕は、故郷のケーニヒスベルクを離れたことがありませんでした。著者は、「ケーニヒスベルクは、ときの移り変わりとともにさまざまな帝国に属したが、カントはつねにそこに留まった。現在のグローバリゼーション(あるいは脱グローバリゼーション)の逆説は、おそらくカントからはじまった。COVID-19は世界をコスモポリタニズムに感染させたが、同時に国家をグローバリゼーションに背かせてもいるのである」と述べるのでした。

「訳者あとがき」では、クラステフは3月18日に「新型コロナウイルスからの7つの初期の教訓」と題した論説文を欧州外交評議会のウェブサイトに発表したことが紹介されます。そこでは、今回の感染拡大によって7つの変化が起こると予想されていました。

(1)大きな政府が復活する。

(2)EU内で国境が意味を取り戻し、国民国家とナショナリズムが力を増す。

(3)専門家への信頼が回復する。

(4)ビッグデータ権威主義がアピールを強める。

(5)政府による危機管理の方法が、危機感をあおり生活様式を変えるよう促すものへと変化する。

(6)世代間のダイナミクスが変化する。

(7)政府は人命と経済をはかりにかけて対応を決めることを迫られる。

訳者の山田文氏は、”7つの逆説”を以下にまとめます。

(1)グローバリゼーションの負の側面が明らかになる一方で、

人類がひとつにまとまる。

(2)脱グローバリゼーションが加速するが、

国民国家に回帰することの限界も示される。

(3)国の結束が強まるが、同時に既存の分断も深まる。

(4)民主主義は一時停止されたが、

権威主義へ向かう動きにも歯止めがかかる。

(5)EUは存在感を示せなかったが、

EUは今回の危機から大きな影響を受ける。

(6)テロとの戦い、難民危機、金融危機を思いださせたが、

危機への対応は見なおしを迫られる。

(7)EUはひらかれた世界を守ろうとする一方で、

みずからの守りをかためる。

巻末の特別寄稿「民主主義と世界の行方」では、東京大学社会科学研究所教授の宇野重規氏が「米欧による世界秩序の終焉」として、「COVID-19は、自由民主主義と中国式のいずれが21世紀の要求によりよく合致しているかという問いに答えることはなかったが、中国とアメリカが協力してグローバリゼーションの問題に取り組む可能性を閉ざしてしまった。結果として、現在の状況は1970年代の危機にどこか似ているとクラステフはいう。1970年代、米ソの両超大国は、いずれも国内の混乱に引き裂かれていた。今後、米中の両国が相互に対立しつつ国内問題に忙殺されるという意味では、彼の暗鬱な比較は、あるいは妥当なのかもしれない」と述べています。

特別寄稿「困難な現実から目を背けずに希望を感じること」では、慶應義塾大学法学部教授の細谷雄一氏が、「ウイルスひとつで世界がひっくり返った」として、「歴史が繰り返されることはない。ただし、クラステフは幼少時代に共産主義体制国家で育ち、資本主義も民主主義も存在しない社会で成長した。だから、それがどのようなものか、西側世界の知識人の多くとは異なり、自由がなく国家に監視される状況について実体験として理解しているのではないか。長い旅を終えて、もとにいた世界に戻ったような感覚なのだろうか。だが、現代のヨーロッパは1980年代のブルガリアと同じではない。それは新しい世界であり、新しい状況である。だからこそ、クラステフはこれを『新しい日常(ニューノーマル)』と呼び、『古い日常』とは呼ばないのだ」と述べています。

そして、特別寄稿「運命の共有」では、国際政治学者の三浦瑠璃氏が、「経済に対するダメージ」として、「死の恐怖が去ると、クラステフが指摘するように混乱が生じる。後に残されるのは、だらだらと続く感染症と、膨大な失業者数、山のように倒産した会社と、膨らんでしまった政府債務。人びとは、コロナ禍を乗り越えたという満足感も得ることができずに、怒りに駆られることになるだろう。各国政府がここまで歳出拡大し、経済に幅広くダメージを与えたあとで、さらに再分配すべき資源を一体どこから見つけてくればよいのだろうか。GAFAなど一部の潤っているIT企業を除けば、本来税負担を負うべき層にも痛みが生じており、格差を縮めることは到底できないだろう」と述べるのでした。

巻末に置かれた3人の日本人の特別寄稿によって、本書の内容がよく深く理解できたような気がします。クラステノフという思想家の存在は初めて知りましたが、政治学者というよりは社会学者といった印象を持ちました。「過去にペストが流行した年の証言を読むと、正式な葬儀なしで人が死んでいったことがわかる。同時代の記録者たちにとってそれが悲劇をいっそう悲しいものにしていた。今回の状態もそれと変わらない。多くの人は感染を恐れて親類の葬儀に参列したがらない。そもそも葬儀が執り行われないことも多い」として、人間の尊厳を葬儀と結びつけたくだりが最も心に残りました。葬儀とは、国家や民族や人種を超えた「人の道」であることを再確認できました。