- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2020.10.09

8日の東京都の新規感染者数は248人でした。広瀬すず、ドナルド・トランプまで感染して、「本当に誰でも感染するんだな」と思った人は多いでしょうね。もはや、ロシアン・ルーレット状態です!

『パンデミック』スラヴォイ・ジジェク著、斎藤幸平監修・解説、中林敦子訳(Pヴァイン)を読みました。サブタイトルは「世界をゆるがした新型コロナウイルス」です。ラカン派精神分析で文明批判を試みる著者の緊急出版で、コロナ禍を精神分析しています。著者は、1949年スロヴェニア生まれ。哲学者。リュブリャナ大学社会科学研究所上級研究員、ロンドン大学バークベック人文学研究所インターナショナル・ディレクター。哲学や政治理論における新地平を切り拓き、文学や映画を縦横無尽に論じています。

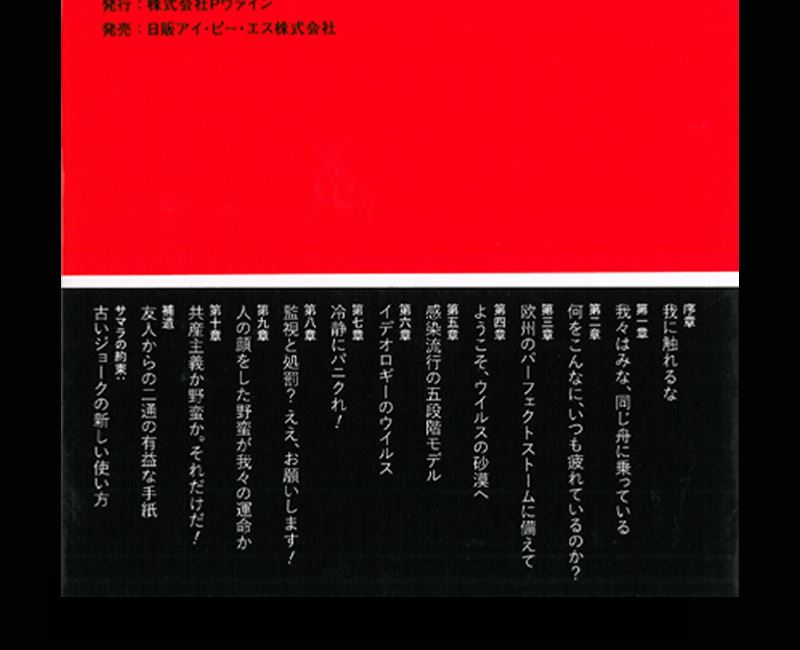

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「COVID-19以後の世界に訪れる『野蛮』という危機」「それを回避する唯一の道とは何なのか?」「『最も危険な哲学者』による緊急提言!」と書かれています。アマゾンの内容紹介には、「世界はどうなってしまうのか――トイレットペーパーがダイヤモンドほどの価値をもち、愛する人と距離を置くことが最大の愛情表現となる時代。いかにこの未曾有の危機を乗り越えるのか」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

序章 我に触れるな

第一章 我々はみな、同じ舟に乗っている

第二章 何をこんなに、いつも疲れているのか?

第三章 欧州のパーフェクトストームに備えて

第四章 ようこそ、ウイルスの砂漠へ

第五章 感染流行の五段階モデル

第六章 イデオロギーのウイルス

第七章 冷静にパニクれ!

第八章 監視と処罰?ええ、お願いします!

第九章 人の顔をした野蛮が我々の運命か

第十章 共産主義か野蛮か。それだけだ!

補遺 友人からの二通の有益な手紙

サマラの約束:古いジョークの新しい使い方

解説「リュブリャナの約束

古い理論の新しい使い方?」(斎藤幸平)

序章「我に触れるな」の冒頭を、著者はこう書きだしています。

「『我に触れるな』。ヨハネによる福音書20章17節によると、復活したイエスに気づいて近づこうとしたマグダラのマリアに、イエスがそう言ったとされる。キリスト教無神論者を自認する私は、この言葉をどう理解すればよいのだろうか。まず、キリストの復活をどうやって知るのかという弟子の質問に対するキリストの答えと、この言葉を合わせて考えてみる。キリストは、信者の間に愛がある時には、いつも自分はそこにいると答えた。触れることのできる人としてではなく、人々の間の愛や連帯の絆として存在する。だから、『我に触れるな。愛の精神をもって他者に触れ、他者と関わりなさい』と」

しかし、今日、新型コロナウイルスの感染拡大の只中で、まさにわたしたちはみな、「他者に触れるな、自らを隔離せよ、適切な身体的距離を維持せよ」という呼びかけの集中砲火を浴びているとして、著者は「これは、『我に触れるな』という命令に対して何を意味するのだろうか。両手を伸ばしても相手に届かない。お互いにアプローチできるのは、『内』からのみである。そして、その『内』に対する窓は我々の目である。今日、親しい人(あるいは見ず知らずの人でも)と出会い、適当な距離を置いて向かい合う時、相手の目を深く見つめることで、直接触れ合うこと以上に心を開くことができるのだ」と述べています。

著者によれば、身体的距離が逆に他者とのつながりの密度を高めるという希望があるといいます。今、近しい人の多くを遠ざけなければなりませんが、「私が彼らの存在を、彼らの私に対する重要性を、深く体験できるのは今だけなのだ」として、著者は「ヘーゲルは、歴史から我々が学べることは、歴史から我々は何も学ばないということだけだと言った。だから、私もこの感染拡大が我々を賢くするとは思わない。唯一明らかなのは、ウイルスは我々の生活の基礎そのものを打ち砕き、途方もない量の苦しみを生むだけでなく、ことによると大恐慌よりひどい経済的大混乱を引き起こすことだろうということである。もう平常への復帰はない。古い生活の廃墟の上に、新しい『平常』を構築しなければならなくなるだろう」と述べます。

拙著『心ゆたかな社会』(現代書林)で、わたしは「『パンデミック』は『宇宙人の襲来』と同じようなものです。新型コロナウイルスも、地球侵略を企むエイリアンも、ともに人類を『ワンチーム』にしてくれる外敵なのですから」と書きましたが、本書の第一章「我々はみな、同じ舟に乗っている」では、「現在のコロナウイルスの流行を、H・G・ウェルズの『宇宙戦争(The War of the Worlds)』(1897年)の逆ヴァージョンととらえることもできる。このSF小説では、火星人に地球を制圧されたあと、打ちひしがれた主人公が表に出てみると、火星人が免疫を持たない地球の病原体によって、すべて死に絶えていたという結末になっている」と書かれ、「人類のあらゆる武器や策略は無効だったが、神がその叡智によってこの地球に創りたもうた最も些末な物が、彼らの破滅をもたらした」という一文が『宇宙戦争』から引用されています。

ウェルズによると、彼がこの筋書きを思いついたのは、英国がタスマニア先住民に及ぼした壊滅的な影響について、弟のフランクと話していた時に「英国がタスマニア人にしたことを、火星人が英国にしたらどうなるだろう」と聞いたときだそうです。しかし、タスマニア先住民は、侵略者を打ち負かすような致死的な病原体は持っていなかったそうで、著者は「おそらく、人類を全滅させるような脅威となる感染の流行は、ウェルズの小説を逆にしたものとして扱われるべきであろう。すなわち、情け容赦なく地球上の生命を利用し破壊し尽くす『火星からの侵略者』は、我々人類自身である。高度に発展した霊長類による自衛のためのあらゆる武器や策略は奏功しない。そして、『神がその叡智によってこの地球に創りたもうた最も些末な物』、ただやみくもに自己複製し、突然変異する馬鹿げたウイルスに、我々が今、脅かされているのだ」と述べています。

著者は、現在の感染拡大を何かもっと深い意味を持つものと思いたい誘惑には抗うべきだと言います。それは、地球上の他の生命に対する容赦ない搾取に対して、人類は残酷だが当然の罰を受けているのだといった考え方だというのです。そのような隠されたメッセージを求めるなら、わたしたちは、この宇宙をコミュニケーションの相手として扱うという前近代に留まることになるとして、著者は「確かに、我々は天罰を受けるとか、全宇宙が(地球外の誰かですら)人間の存在に関与しているとかいう考え方には、たとえ生存自体が脅かされる事態も、安心させる何かがある。自分たちは、一種、根本的な意味で重要なのだと思いたい。だから真に受け入れがたいのは、今起きている感染拡大が最も純粋な意味での自然の偶然性の結果であり、ただ発生したというだけで、深い意味など隠されていないという事実である。ものごとの大きな道理の中で、我々人類という種には、特別の重要性はないのだ」と述べています。

コロナウイルスが引き起こした脅威に迅速に対応して、イスラエルのベンジャミン・ネタニエフ首相は、直ちにパレスチナ当局に支援と協議を申し出ました。これについて、著者は「善意や人道的配慮からではない。単に、ユダヤ人とパレスチナ人を分けられないからである。一方がやられると、もう一方の犠牲も避けられない。これこそ、我々が政治に反映させるべき現実である」と述べます。「アメリカ(いや、どこの国でも)・ファースト」の旗印は下すべき時だという著者は、マーチン・ルーサー・キング博士が半世紀前に言った「我々はみな、違う船でやって来たかもしれない。だが、今、同じ舟に乗っている」という言葉を紹介するのでした。

第二章「何をこんなに、いつも疲れているのか?」の冒頭を、著者は「新型コロナウイルスの流行拡大によって、日常の暮らしの中に2つの対照的な存在が生まれている。一方は、医療や介護に携わる、過重労働のため疲労の限界にある人たち。もう一方は、強制的あるいは自主的に自宅にこもり、何もやることがない人たちである」と書きだしています。また、「不安定な知的労働者と経営者は、メールやテレビ会議で協力し合うことができるので、自宅にいても仕事は何とか問題なく回る。「自己開発=搾取」の時間は逆に増えるかもしれない。しかし、自宅以外の工場や田畑、店舗、病院、公共交通機関などで行うしかない労働はどうだろう? ほかの人を自宅隔離で生き延びさせるためには、多くの仕事が安全でない自宅外で行われるのだ……」とも述べています。

著者は、「忘れてはならないのは、労働に対する自己規律や献身を批判したり、『気楽にいこうぜ』的な態度を広めたりする誘惑には抗わなければならないということだ」と述べ、ナチスが残酷な悪用をしたとはいえ、「Arbeit macht frei!(働けば自由になる)」は、今も正しいモットーであるとして、「そうだ。感染流行の様々な影響に対応している多くの人々には、厳しい疲労困憊する仕事がある。しかし、コミュニティーの利益にとってそれは意味のある仕事であって、仕事自体の満足感をもたらす。市場で売上げを伸ばそうなどという愚かな努力ではない。超過勤務で死ぬほど疲れている医療従事者や、過大な負荷でくたくたになっている介護従事者は、取りつかれたような昇進を動機とする疲労とは全く違う理由で疲れているのだ。その人たちの疲労こそ、値打ちがある」と述べるのでした。

第四章「ようこそ、ウイルスの砂漠へ」では、数年前、米国の思想家フレドリック・ジェイムソンは、小惑星が地球上の生命を脅かすとか、ウイルスが人類を滅亡させるといった破局的事態を扱う映画の中にある、ユートピアの可能性を指摘したことが紹介されます。全人類共通の脅威が世界的な連帯を生み、我々のささいな違いは意味を失い、解決法を求めて皆が協力するわけですが、著者は「そう、今、現実に我々はその状況にある。決して、自分たちの大義に役立つなら、広がる苦しみをサディスティックに喜ぼうというのではない。逆に、破局的事態がなければ、自分たちが暮らす社会の極めて基本的な特徴を考え直すことができないという哀しい事実を、じっくり考えよと言っているのである。そうした世界的な協調の、漠然とではあるが最初のモデルが世界保健機関(WHO)である。通常の官僚主義的なたわ言ではなく、パニックを起こすことなく正確な警告が発せられている。このような機関にはもっと強い執行権が与えられるべきである」と述べています。

イランのイラジ・ハリルチ保健副大臣は記者会見に出席し、「コロナウイルス拡大は大したことではない、大規模な封鎖は必要ない」と発表した翌日、ウイルスに感染して自主的な隔離をしていると短い声明を出しました(テレビに映っている間も、発熱など辛そうな症状を見せていました)。ハリルチ副大臣は、「このウイルスは民主的で、金持ちと貧乏人、官僚と一般市民を差別しない」と声明に付け加えています。著者は、「この点、彼は極めて正しい。我々はみな同じ舟に乗っているのだ。他者と密接に接触するな、自己隔離せよと求める厳格な命令下の日常生活の中で、団結と世界的な連帯を促すものが表れてきているという事実には、最高の皮肉を見ざるを得ない。さらに、我々が抱える問題はウイルスの脅威だけではない。そのほか様々な破局的事態も姿を現し始めている。いや、すでに起こりつつある。干ばつ、熱波、巨大な台風など、枚挙にいとまはない。こうした事例すべてにおいて、正しい解はパニックではなく、効率的な世界の協調を打ち立てるという、難しいが急を要する作業である」と述べています。

今後もウイルスの流行があるたびに、他者や身の回りの物体(自分の身体を含む)との最も初歩的な関わり方に影響が出るのだろうと予想する著者は、「これに関する指示はたくさんある。(目に見えない)汚染があるかもしれない物には、触らない。怪しいものは避ける。公衆トイレで座らない。公共の場所のベンチにも座らない。ハグや握手は避ける。特に、自分の身体や自然に出るしぐさを注意してコントロールする。洗わない手で鼻を触ったり、目をこすったりしない。もちろん、オナニーもだめ。要は、我々をコントロールしようとするのは国家や機関だけではない。自分自身を管理・自制することを、我々は学ばなければならないのだ! 安全なのはヴァーチャル・リアリティぐらいで、オープンな空間を自由に移動することは、超富裕層が所有する小島だけで許されるのだろう」と述べています。

しかし、思い出すべきは、ヴァーチャル・リアリティやインターネットの世界では、ここ10年以上、「ウイルス」や「ヴァイラル」という言葉が、ネット空間に感染するデジタル・ウイルスを指して使われていたことであるとして、著者は「少なくともその破壊力(データやハードディスクを破壊する力)が行使されるまで、我々はその存在に気づかなかった。今我々が目にしているのは、この言葉の元々の文字通りの意味への大規模な回帰である。ウイルス感染は、リアルとヴァーチャルの両方の次元で、関連しながら作用するのである」と述べています。この発言は、非常に説得力がありますね。

さらに、著者は以下のように述べるのでした。

「この感染拡大による好ましい副作用についても、恐れずに言及すべきだろう。忘れることのできない感染拡大のシンボルのひとつが、大型客船に幽閉された乗客たちである。私に言わせれば、ああいう卑猥な船とはついにおさらばだ。もちろん、孤島や富裕層向けのリゾートへの旅は、数十年前の空の旅がそうだったように、少数の金持ちの独占的な特権にはもう二度とならないよう注意しておかなければならないが。アミューズメントパークは、ゴーストタウンになった。すばらしい。ディズニーランドほど、退屈でばかばかしい場所はない。自動車製造業は深刻な影響を受けている。よろしい。マイカーへの執着を見直さざるを得なくなるだろう。他にも、いくらでもある」

著者は、新型コロナウイルスの感染拡大に我々が示す反応について、精神科医エリザベス・キューブラー=ロスから学べることがあると言います。ロスは著書『死ぬ瞬間(On Death and Dying)』の中で、死に至る状況にあると知った人が辿る反応を、有名な死の受容の5段階モデルにまとめました。最初、患者は、事実を単純に拒否し、「否認」する(「そんなことが私の身に起こるはずがない」)。その後、「怒り」の段階(「どうして私がこんな目に合わなくてはならないんだ」)等を経て、最後の第5段階において、人は、死を真に「受容」します。キューブラー・ロスによると、死だけではなく、人生におけるさまざまな不幸や破局に対する態度においても――たとえば失業や破産や失恋などに関しても――、人は同じステップを歩むのです。後にキューブラー=ロスは、この5段階を様々な破局的な個人的喪失(失業、愛する人の死、離婚、薬物中毒)に応用したが、5つの段階は必ずしも同じ順序で起こらないし、5段階すべてを患者全員が体験するわけではないことも強調しています。

ペストが流行した中世には、町の人々がその兆候に対して、ロスの「死の受容の5段階モデル」と同じ反応を示したとして、著者は「最初は否定、次に、罰せられるような罪深い生き方に対する怒り、あるいは、それを許している残酷な神に対する怒りすらあった。そして、取引(それほど大したことではない、罹った人を避けよう)、抑うつ(もう人生は終わった)、さらには、興味深いことに乱痴気騒ぎ(人生が終わるなら、酒とセックスで楽しいことは全部やってから死のう)まであり、最後に受容(ここまできたら、普通の生活が続くかのように装い、できる限りちゃんとした振る舞いを続けよう)が訪れた」と述べています。

そして、2019年末に発生したコロナウイルスの流行に対する我々の反応も同様なのではないかとして、著者は「まず、否定があった(何も深刻なことは起こっていない、無責任な一部の個人がパニックを広げているだけ)。次に、怒り(人種差別や反国家的な形をとるのが常で、中国人のせいだとされたり、自国政府が有効な手段を講じていないためだとしたり)。次に取引(わかったよ、確かに犠牲者が出ている。でも、SARSよりはましだし、被害はくい止められる)。これがうまくいかないと、抑うつが起きる(甘く見るのはよそう。もう絶望的だ)。では、最終段階の受容は、いったいどのようなものになるのだろうか。奇妙な真実として、この流行拡大は、フランスや香港で見られたような、最近の社会的抗議活動に共通の特徴を示している。爆発しなければ、その後消え去る。根強く残れば、恒久的な恐怖と脆弱性を我々の生活にもたらす」と述べます。

我々が受容し折り合いをつけなければならないのは、生命のサブレイヤーの存在であるという著者は、「生き物がどうかも定かでない、馬鹿みたいに増殖を繰り返す、生殖機能もないウイルスが常にあり、暗い影として我々と共存し、我々の生存自体の脅威となり、我々が全く予想しないような時に爆発する。そして、もっと広い意味で言うと、ウイルスの流行は、我々の暮らしの究極の不確実性と無意味さを再認識させる。人類がどれほど素晴らしい精神的な体系を打ち立てたとしても、ウイルスや小惑星のような愚かな自然の不確実性は、それをすべて終わらせることができる。そして、環境破壊の教訓を挙げるまでもなく、我々人類も知らず知らずのうちに、その終焉に加担しているのだ」と述べるのでした。

第六章「イデオロギーのウイルス」の冒頭を、著者は「新型コロナウイルスの感染拡大から提起された疑問の中に、私のような統計学の素人にも興味深いものがある。どこまでがデータで、どこからがイデオロギーなのかという疑問である」と書きだしています。また、「ひとつ、確かなことがある。新しい壁を作ろうと、さらに厳しい封鎖をしようと、隔離だけでは効果はないということだ。完全な無条件の連帯と世界的に強調した対応が必要なのであって、それはかつて共産主義と呼ばれたものの新しい形でもある。取り組みをこの方向に向けない限り、今の武漢が我々の未来の都市の典型になるかもしれない。実は、多くのディストピア小説がすでに同様の未来を想像している。家にいて、コンピュータで仕事をして、テレビ会議でコミュニケーションをとり、自宅オフィスの一角のマシンで運動し、時々ハードコアポルノを映すスクリーンの前でマスターベーションをして、デリバリーで食事をとり、ほかの人類と決して直接顔を合わさない未来である」と述べています。

第七章「冷静にパニクれ!」では、著者は「この2、3年、SARSやエボラ出血熱の流行のあと、新しい未知の病気の流行は時間の問題だ、問題は起こるかどうかではなく、いつ起こるかだと何度も繰り返し聞かされてきた。我々はこうした悲観的な予測が真実であると納得はしていたが、どこかで真剣に受け止めておらず、十分な準備の行動を起こすことを渋っていた」と述べます。実際、この問題が扱われた場所は、一条真也の新ハートフル・ブログ「コンテイジョン」で紹介した終末論的な映画の中だけであったとして、著者は「この対比が我々に教えてくれるのは、パニックは現実の脅威に立ち向かう正しい方法ではないということである。パニックになって反応する時、実は我々はその脅威を真剣には捉えておらず、むしろ逆に、脅威を矮小化しているのである。死につながるような感染拡大の真っただ中で、トイレットペーパーの十分な確保が重要だなどという考えが、どれほど馬鹿げているか考えてみればよい」と述べています。

第八章「監視と処罰?ええ、お願いします!」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「コロナウイルスの流行拡大によって、国民を管理・規制する施策や、西側民主主義社会ではこれまで考えられなかったような対策が、正当化され助長されてしまう状況ついて、多くのリベラルや左派のコメンテーターが発言している。イタリア全土のロックダウンは、まさに、全体主義者の最も野蛮な願望が実現したようなものだ。当然ながら現況では、デジタル化された社会統制が普及している中国こそが、壊滅的な流行拡大に対処する体制が最も整備されていることが証明された。では、これは、少なくともある側面では、中国が我々の未来だという意味なのだろうか」

また、問題は、たとえいつかは生活が見かけ上の通常に戻るとしても、感染発生の前に我々が経験していた「通常」と決して同じではないということであるとして、著者は「日常生活の一部として慣れ親しんでいたものは当然ではなくなり、絶え間ない脅威に晒されながら、脆弱になった生活を送る術を学ばなければならないだろう。生活について、あるいは様々な生命体の中の生物としての我々の存在について、態度を完全に変える必要が出てくるだろう。つまり、『哲学』を人生の基本方針の名称として理解するのなら、我々は本当の哲学的革命を経験しなければならないということである」と述べています。

通常の言葉の意味では、ウイルスは生きても死んでもおらず、いわゆる「リヴィング・デッド」です。著者は、「自己複製する活動においては生きているが、一種のゼロレベルの命であり、ウイルスは死の欲動よりもむしろ生の欲動、それも最も馬鹿げたレベルの反復と増殖をする生の欲動の生物学的な風刺なのである。しかし、ウイルスは、そこから複雑な生命が進化していくような基本となる形でもない。純粋に寄生性で、より進化した生命体に感染することで自己複製を行う(ウイルスが人に感染すると、人は単なるウイルスのコピー機と化す)」と述べています。

著者によれば、わたしたちは、ここで、ヘーゲルが「思弁的判断」と呼んだもの、最高と最低の同一性の表明に行き当たるといいます。ヘーゲルの最もよく知られた例示「精神は骨である」は、『精神現象学』の骨相学の分析から生まれましたが、我々の例示はさしずめ「精神はウイルスである」だろうとして、著者は「人の精神は一種のウイルスである。ヒト動物に寄生し、自己複製のためにそれを利用し、時にはそれを破壊するぞと脅す。そして、精神の伝達手段が言語である限り、最も基本的なレベルで、言語は何か機械的なもの、我々が学び従わなければならない規則でもあるということを忘れてはならない。リチャード・ドーキンスは、ミームは『心のウイルス』であるとした。ヒトの心に『コロニーを作』り、自分を増殖させる手段としてそれを使う寄生性の存在である」と述べます。

しかし、著者は「この発想の発案者は、ほかでもないレフ・トルストイである」とも述べています。「人は感染した脳を持つヒト科の動物で、膨大な数の文化的共生生物の宿主であり、これらを可能にしているのが言語と呼ばれる共生のシステムである」というダニエル・デネットの一説は、純粋にトルストイではないかとして、著者は「トルストイの人類学の基本的分類は、『感染』である。ヒト対象者は受動的な空虚な培地であり、人から人へ広がる細菌に感染するように、個人から個人へと広がる感情を含んだ文化的な要素に感染する。ただ、トルストイはここで終わりにしており、本当の精神的な自律を、この感情の感染の拡大と対比させてはいない。感染性の細菌の排除を手段として成熟した自律的な倫理主体へと自分を教育する、大胆なビジョンを打ち出していない」と述べます。

そして著者は、以下のように述べるのでした。

「唯一の闘争は、良い感染と悪い感染の間の闘争であり、キリスト教の信仰自体が、感染なのである。トルストイにとっては、良い感染なのだが。おそらく、これは、現在のウイルス感染拡大から我々が学びうる最も憂慮すべき教訓であろう。つまり、自然がウイルスをもって我々を攻撃している時、ある意味、我々自身のメッセージが我々に送り返されているのだ。そのメッセージは、こうだ。『あなたたちが私にしたことを、今後は私があなたたちにしているのです』」

第九章「人の顔をした野蛮が我々の運命か」では、著者は「我々は3つの危機に巻き込まれている。医療の危機(感染拡大そのもの)と、経済の危機(感染拡大の結果が何であれ、ダメージは大きい)、そして心理的な危機である。何億人もの日常の暮らしの基本的な座標が崩壊しつつあり、その変化は休日の飛行機移動から単なる身体の接触まで、すべてに影響している。だから我々は、株式市場と利益の座標から離れて考えることを学び、必要なリソースを生産・分配する別の方法を見つける必要がある。ある企業が販売の好機を狙って数百万のマスクをため込んでいるのを当局が知ったら、交渉の余地なく、そのマスクは接収されるべきなのだ」と述べています。

補遺「友人からの二通の有益な手紙」の冒頭を、著者は「個人的な告白から始めたい。私は、自分のアパートに閉じ込められ、読書と仕事に必要な時間が十分あるという状態が、好きだ」と書きだします。また、著者の友人で、ラカン派の精神分析医としてリオデジャネイロで働いているガブリエル・トゥピナンバからのメールにあった「今一番不安で、最悪の無気力の幻想に晒されているのは、以前から家で働いていた人たちだ。なぜなら、彼らにとっては、日常生活に現れたこの状況の特異性の境界を、習慣の変化によって定めることができないから」という言葉を紹介します。著者は、「彼の論点は複雑だが明確である。日々の現実に大きな変化がない場合、コロナウイルスの脅威は亡霊のような幻想として経験される。だからこそよけいに強烈なものになる。ナチス時代のドイツでは、ユダヤ人の数が非常に少ない地方のほうが、反ユダヤ主義が極端であったことが思い出される。見えないことがユダヤ人を恐ろしい亡霊にしてしまったのだ」

パンデミックの只中に生きるという精神的なプレッシャーに耐えるために何ができるかとして、著者は「私の第1のルールは、今は、この人間の存在の究極の奈落に対峙するために、何か精神的な真正性を求めようとする時ではないということ。故ジャック・ラカンの表現を用いるなら、恥じることなく自分の症候と同一化する努力をせよ、それは(ここは少し単純化するが)、あらゆるささいな儀式、決まり事、癖など、日々の暮らしの安定に役立つことをちゃんと実行せよという意味である」と述べます。この一文には感銘を受けました。わたしが生業とする冠婚葬祭は新型コロナウイルスの感染拡大で深刻な影響を受けましたが、日本人には冠婚葬祭と並ぶもう1つの儀式文化の柱として、年中行事があります。コロナ禍の中、雛祭り、端午の節句、七夕、お盆など、日々の暮らしの安定に役立つことをちゃんと実行した人は多いと思います。

「サマラの約束:古いジョークの新しい使い方」では、生物学的なウイルス、デジタル・ウイルス、ウイルス的存在としての資本というさまざまなレベルのウイルスの存在に間のの「つながり」を正しく把握するためには、新しいアプローチが必要になるとして、著者は「その道筋を示したのが、ブルーノ・ラトゥールである。コロナウイルスの危機は来るべき気候変動に対する『最終リハーサル』だと強調している彼は、正しい。『(気候変動は)次の危機であり、我々皆に対する課題として、生活条件の方向転換が余儀なくされることになる。日々の生活の詳細についても、慎重な分別を学ばなければならなくなる』と言う。新型コロナウイルスの感染拡大は、世界的に長く続く環境危機のひとつの契機として、『伝統的な社会の定義――人間の中にある人間――は、もはや意味をなさないという、突然の苦痛に満ちた認識を』容赦なく我々に突きつけるのだ」と述べています。

また、著者はアルフレッド・ヒッチコックの映画「サイコ」の中の、第2の殺人(探偵アルボガストが殺害される)を取り上げます。この殺人は、あの悪名高いシャワーシーンさえも上回る、不意打ちだったとして、著者は「シャワー中の殺害も予測しない驚きであるが、探偵がいるので、我々は何かショッキングなことが起きようとしていると分かっている。シーン全体がそれを示唆するように撮られているのだが、実際にそれが起きると驚く。なぜか。実際に起きると知らされているのに、なぜ最大級の驚きが生まれるのか。答えは明白。それが起きるとは、どこかで信じていなかったからだ。同じことがコロナウイルスの拡散にも起きたのではないだろうか。疫学者たちはウイルスに警告を発していたし、正確な予測もされて、それが正しかったことはすでに証明されている」と述べます。

そして、この感染拡大の最もあり得る結果は、新しい野蛮な資本主義の蔓延であるとして、著者は以下のように述べるのでした。

「体の弱った高齢者が、多数犠牲になって亡くなる。労働者は、生活水準の大幅な低下に甘んじるしかなくなる。生活に対するデジタル管理は、永続的なものになる。階級格差は、生か死かの問題に直結するようになる。今、権力者がやむを得ず導入している共産主義的な措置は、果たしてどれほど生き残るだろうか。だから、『ウイルス危機のおかげで、我々の暮らしの本当の意味を突き詰めることができる』などというニューエイジのスピリチュアルな瞑想で、無駄にしてよい時間はない。本当の闘争は、どんな社会の形が放任資本主義の『新社会秩序(New World Order)』にとって代わるのかをめぐって行われる」

解説「リュブリャナの約束 古い理論の新しい使い方?」の冒頭を、大阪市立大学経済学研究科准教授の斎藤幸平氏が「本書は『Pandemic! Covid-19 Shakes the World』という4月のOrbooksから刊行されたばかりの書籍を、現在の緊急事態についての理解を深めるべく、急遽翻訳したものである。ジジェクの筆の速さには驚くばかりであるが、この間インターネット上に現れた、一連の新型コロナウイルスをめぐる言説の整理に留まらない独自の論考になっているのは、流石というべきだろう。コロナ禍を『コミュニズム』への契機として昇華する可能性を探っており、ジジェクのコミュニズム論としても読むことができるのだ」と書きだしています。

イタリアの哲学者アガンベンは人々のパニックを国家が都合のいいように利用して、「例外状態」を作り出しているとして批判し、民主主義を守るべく、過剰なウイルスへの反応を止めるよう警告しました。

しかし、本書の著者であるジジェクは、アガンベンと意見を異にするとして、斎藤氏は「ソーシャル・ディスタンスは、ひとつの『社会的連帯』であり、これはうちに引きこもることによって、他者との繋がりをこれまで以上に感じる契機になる。一方、現在の政府の対応は場当たり的で、パニックになっているのは、統治に失敗している権力者たちだと言うのである」と解説しています。

また、今回の「自粛」は、私たちの生活を成立させるのに本当に必要な仕事、「エッセンシャルワーク」の存在を際立たせているとして、斎藤氏は「医療、物流、介護、保育、農業などテレワークが不可能な従事する人々への感謝の念が、日本社会でも、かつてないほどに高まっている(怒鳴り散らすトンデモ客はもちろんどこにでも存在するが)」と指摘します。エッセンシャルワークに従事する彼らの「疲れ」は、「クリエイティヴ産業」と呼ばれる意味のない仕事からの「疲れ」とまったく違い、前者の疲れには新しい社会的連帯の契機があるとジジェクは言います。

ちなみに、わたしは葬祭業もエッセンシャルワークであると考えています。葬儀にはさまざまな役割があり、霊魂への対応、悲嘆への対応といった精神的要素も強いですが、まずは何よりも遺体への対応という役割があります。遺体が放置されたままだと、社会が崩壊します。それは、これまでのパンデミックでも証明されてきたことでした。何が何でも葬儀に関わる仕事は続けなければならないのです。

さらに、資本主義が機能不全に陥っているとして、斎藤氏は「先進国は、マスクや人工呼吸器といった生活に必要不可欠な物資すらも、自分たちで十分な量を作ることができないのである。遂には、政府も耐え切れなくなり、私企業に対して、人工呼吸器や医療用防護服、消毒用アルコールを作成するよう要請するようになっている。これは、一種の計画経済化に他ならない。コロナ禍は新自由主義を過去の遺物にした。それどころか、利潤を追求するだけの市場原理主義の限界を暴き、人々は、社会の再生産にとって必要な「使用価値」の生産に重きを置くような経済のあり方を求めるようになりつつある」と述べます。ジジェクによれば、これは社会が生き残るためのコミュニズム、「戦時共産主義」だというわけです。一般にコロナ後の世界についての論考には悲観論が多いのですが、本書は「パンデミック」を新たな連帯の契機として楽観的に論じており、何事も陽にとらえる『心ゆたかな社会』の著者としては大いに共感できました。