- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1971 人生・仕事 | 帝王学・リーダーシップ 『リーダーの教養書』 出口治明&楠木建&大竹文雄&岡島悦子&猪瀬直樹&長谷川真理子&中島聡&大室正志&岡本裕一朗&上田紀行著(幻冬舎文庫)

2020.11.16

読書の秋ですね。『リーダーの教養書』出口治明&楠木建&大竹文雄&岡島悦子&猪瀬直樹&長谷川真理子&中島聡&大室正志&岡本裕一朗&上田紀行著(幻冬舎文庫)を読みました。2017年に幻冬舎より刊行された単行本の文庫化です。

本書のカバー裏には、以下の内容紹介があります。

「マーク・ザッカーバーグら、米国のトップ起業家はみな、歴史、文学、科学と幅広い分野に精通している。ズバリ、日本が米国のエリートに勝てない理由は『教養の差』にあった! 本書ではその差を埋めるべく、日本が誇る10の分野の教養人が知悉すべき推薦書を挙げ、ビジネスや人間関係への生かし方などを解説。知の土壌を豊かにする渾身のブックリスト」

本書の「目次」は、以下の通りです。

序文「日米エリートの差は教養の差だ」佐々木紀彦

対談「なぜ教養が必要なのか?」出口治明 楠木健

教養書120

●歴史 出口治明

●経営と教養 楠木健

●経済学 大竹文雄

●リーダーシップ 岡島悦子

●日本近現代史 猪瀬直樹

●進化生物学 長谷川眞理子

●コンピュータサイエンス 中島聡

●医学 大室正志

●哲学 岡本祐一朗

●宗教 上田紀行

おわりに

「『日本3・0』の時代を生き抜くために」

佐々木紀彦

「解説」箕輪厚介

序文「日米エリートの差は教養の差だ」の冒頭を、ニューズピックスアカデミア学長の佐々木紀彦氏は、「なぜ日本のエリートは、米国のエリートに勝てないのか。なぜ日本のリーダーは、米国のリーダーに勝てないのか。過去10年ほど、私はその問いに向き合ってきた。それに対する暫定的な答えは『教養の差』だ。両者には教養の量と質に圧倒的な差があるがゆえに、知や行動のスケール、実行における成功率に彼我の差が生まれているのである」と書きだしています。では、教養とは何か。佐々木氏は、「普遍的な知恵」のことだと思うとして、「歴史の風雪や、科学の洗礼をくぐり抜けてきた『時代や国を超えた知』こそが教養と言えるだろう。では、なぜそうした知を有することが大切なのかというと、クオリティの高いアイディアが次々と生まれやすくなるからだ」と述べます。

「『時代性×普遍性』という最強の掛け合わせ」として、佐々木氏は「『普遍』のストックを自分の中に多く備えていれば、それと時代性を掛け合わせることにより、無数のアイディアが湧いてくる。しかも、普遍に基づいたものは、人間の本質に根ざしているだけに、持続性と爆発力のあるアイディアであることが多い。一方、『普遍』を持たない人間は、つねに『時代性』という名の『今』に振り回されてしまう。ビジネス書の乱読などはその最たるものだろう(もちろん、いいビジネス書もあるが)。ハウツーを記した、似たような内容のビジネス書を読み続けても、それは、一瞬の気晴らしになるだけで、あなたの『知の土壌』を豊かにはしない」と述べています。

また、世代や国や分野を超えたビジョンや理念を生むには教養が不可欠だと指摘し、佐々木氏は「それがなければ、目の前の分かりやすい数字を追うだけか、先行者を真似して追いかけるだけに終わってしまう。社会を変えることもないまま、人生が終わってしまうのだ。翻って、マイクロソフトのビル・ゲイツ、フェイスブックのマーク・ザッカーバーグ、アマゾンのジェフ・ベゾスといった米国のトップ起業家は、歴史、科学、文学に精通した教養人だ。ネットで検索すると、彼らが薦める書籍が見つかるが、どれも読みごたえがある。われわれはビジネスの前に、教養のレベルにおいて、すでに米国の起業家たちに負けているのだ」と述べます。

「教養を高める無数のメリット」として、佐々木氏は、教養とは、短期的に、何か目に見える恩恵をもたらしてくれるものではないと指摘した後、「ただし、中期的、長期的には、確実にあなたの人生を豊かにし、成功確率を上げてくれる。豊かな教養を持つのは、頭の中に多くのブレーンを抱えているようなものだ。何か決断に悩んだときは、本を通じて『心の友人』となった賢人にバーチャルに相談すればいい。たとえあなたが1人でいても、世界屈指の『経営会議』を常に開くことができる」と述べ、さらに、教養を持つことにはほかにも無数のメリットがあるとして、「頭の中で、異分野をつなげやすくなるし、人の交流という点でも幅を広げることができる。教養がある人は話が面白いので、その周りに人が集まるのは世の常だ。そして、教養を育むのは、自分にとって何よりも楽しい。教養とは肩肘張ったものばかりではなく、人生最高のエンタメにもなりうるのだ」と述べるのでした。

本書の白眉は、現在は立命館アジア太平洋大学(IPU)学長の出口治明氏(対談当時は、ライフネット生命会長兼CEO)と一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授の楠木健氏による「なぜ教養が必要なのか?」と題する対談です。わたしは、これほど「教養」の本質に迫った対談を他に知りません。最初に、「教養がなければ『奴隷』になる」として、楠木氏が「『教養』という言葉は、例によって明治期に翻訳されて定着した日本語ですが、もともとは『リベラルアーツ』ですね。直訳すれば『自由の技術』」と語ります。

「自由の技術」というのは「機械的な技術」と対になる概念であると指摘し、楠木氏は「何らかの目的があって、それを上手く達成する方法が機械的な技術。これに対して、教養は自由な市民として持つべきアート。技術というより『技芸』というイメージです。僕にとって一番しっくりくる教養の定義は、人が他者に強制されず、自分自身でつくりあげていく独自の『価値基準』を持っているということです。人はいろいろな物事に囲まれて生きているわけですが、その中で自分の価値基準に照らして初めて、その人なりの意見や考えが出てきます。自分が関わっている事象について、自分が自由に考えるための基盤となるもの、これが教養だという理解です」と述べています。

一方、出口氏は「あえて言うならば教養は、自らの選択肢を増やしてくれるもの、あるいはワクワクして楽しいものだと言えるでしょうね。まず、そもそも人間は何のために生きているのかと考えてみると、動物としては次の世代を育てるために生きていますが、それだけではないですよね。『衣食足りて礼節を知る』というのは全く正しくて、ご飯を食べられなければ礼節も教養も意味がないわけですが、衣食が足りたら足りたで『人はパンのみにて生きるものにあらず』なのです。人間が考えるための脳を持っている以上、単に次の世代を育てる以外にも、どうしたら元気で明るく楽しく生きられるのかを求めるものだと思うのです」と述べます。

また、出口氏は「何かを学び勉強することは、そのたびに人生の選択肢を1個1個増やすことだと思っています。もちろん、それは別にやらなくてもいいことですが、とはいえ人生の選択肢はあればあるほど楽しくなるはずです。つまり、教養とは自分の好きなものを学ぶことに尽きると思います。いくら学ぼうと思っても、嫌いなことはなかなか身につきませんから。むしろ嫌いだけれど仕方なしに身につけるものは教養ではなくて、先ほどの先生の言葉で言えば『機械的な技術』にあたるのだと思います。上司から仕事に必要だから読めと言われて読む本と、自分が好きで読む本とでは、やはりワクワク感が違いますよね」とも述べています。

「『欲望への速度』が、その人の品格や教養を物語る」として、楠木氏は、個人的に、教養や品格といった言葉はあまり好きではないと告白し、「僕が一番気に入って『品がある』の一定義は、『欲望への速度が遅いこと』。言い換えると、即時即物的にではなく抽象度を上げて物事を理解しようとする姿勢ですね。これは教養の有無と深く関わっていると思います。目の前の具体的な事象に対して『これは要するに何なのか』と考える。これが抽象度を上げるということですが、それは同時に思考の汎用性を上げるということでもありますね」と述べます。

一方、出口氏は「教養の特徴には、知の広がりの大きさがあると思います。僕は、世の中の事象というのは、”氷山”と似ていると思っています。人間の脳が意識できるのは1、2割で、無意識の部分が脳の活動の大半を占めていますが、それと同様に世の中の事物で見えているのは氷山の内の1、2割で、残りの8、9割は海の中に隠れているわけです。即ち、いわゆる「早わかり」系の知識というのは、氷山の上だけをなぞっているにすぎません。教養は、役に立たないことも含めて関連する情報を全部集めて成り立つものですから、海中に隠れている8、9割の知識もしっかり認識することが必要だと思います。ですから、目に見えるものだけではなく見えないもの、役に立つものだけではなく役に立たないものも含めた氷山全体の大きさが、その人の知的な体系をかたちづくっている気がします」と述べます。非常に説得力がありますね。

出口氏は、「すぐ役立つ知識ほどすぐに役立たなくなる」として、実用的な知識というのは1年もすれば陳腐化してしまうかもしれないとして、「アウグストゥスは、『ゆっくり急げ』という言葉を壁に貼っていたそうです。結局、ゆっくり考えて対処する方が、問題が早く解決することになるのだ、と。それと同じように、いろいろなことを知っていれば、すぐに飛びついて決断せずに一呼吸おくことができるんですよね。例えば、僕はよく食べる方なのでフレンチなどに行くと、美味しいパンをついパクパクと食べてしまうのですが、ボーイさんから『この後もまだ美味しいお皿がたくさん出ますから、少し抑えた方がいいかも知れません』と言われたりして(笑)。これも、フランス料理について知識があれば、すぐに手を出さずに抑えながら食事を楽しめるわけですよね。つまり、全体を知っていれば、欲望の速度を抑えることができるのです」と述べます。これは、非常にわかりやすい例えですね。

「『激動おじさん』は信用できない」として、楠木氏は「思考の抽選度が高い人の話の中には、しばしば『いろいろあるけど、要するに……』が出てくる。複雑で渾然とした事象の本質を衝き、枝葉末節を捨象する力ですね」と述べ、さらに「とくにビジネスは日々の変化が激しい世界ですが、変わっているのは先ほどの出口さんの言葉でいえば”氷山”の上に出ている部分だけなのです。ここだけを見て、『激変期だ、これまでのやり方は通用しない』と言ってみても、変化を追いかけて目が回るばかりで、なんら有効なアクションは打てません。僕は『激動おじさん』は信用しないことにしています。信用できるのは、表面に出てくる様々な変化に直面したときに、『要するにこういうことだよね』という言葉が出てくる人です。教養の有無は、1つにはこの『要するに』が言えるかどうかで分かると思っています」と述べています。まったく同感です。

出口氏は、「世界中の大脳生理学者は、人間の脳は1万3000年前のドメスティケーション(定住。農耕や牧畜の始まり)以来一切変化していないと述べています。進化しているのは技術や文明だけなのだ、と。脳が変わっていない以上、人間の喜怒哀楽や経営判断は変わりません」と断言し、「教養なきリーダーは去れ」として、「経営者やプロジェクトのトップを担うようなリーダーに教養は必要かという質問に対しては、『必要に決まっている』というのが僕の意見です。なぜなら人間は1人では仕事ができないからです。誰しも何らかのかたちでチームで仕事をするわけですが、では人間の最大の労働条件は何かと言えば、それは上司なのです。部下は上司を選べないので、上司が労働条件の100%になるわけです。すると、トップに立つ人物に教養があれば様々な物事に理解があるため、社員はみな元気で明るく楽しく過ごせます。それだけでも、部下にとってはありがたいことです」と述べています。

逆に、教養がないような「激動おじさん」だったら、部下は上司が騒ぐたびに右往左往させられるだけなので、上に立つ人間には教養がなければいけないと指摘し、出口氏は「もっと言えば、教養がない人間は上司になってはいけないのです。先ほども述べたように、教養がなければ人生を楽しめませんから、職場を楽しくすることもできませんし、部下も楽しく過ごすことができないのです。それと、リーダーが経営判断をしないといけないときは、実はそれほど多くないのです。しょっちゅう経営判断をしているようにみんな思っているようですが、基本的には何かが起きたときに、わからないことを決めるのがリーダーの役割です。その点を考えると、リーダーが右往左往したらロクなことはありません。『ゆっくり急ぐ』ための時間軸を取るだけの教養がなければいけないのです」と述べます。

その後、以下のような対話が展開されます。

楠木 どんなに分析して予測しても、実際にやってみなければ分からない面がある。だとすれば、事前に最も強固な拠りどころとなるのは、その人の中にある「論理的な確信」しかない。それは、具体的なレベルで仮定に仮定を重ねて、各オプションの期待値を計算していくような作業ではなく、物事を単純化して「要するにこういうことだ」と本質をつかみ、自らの確信に基づいて決断するということです。この「論理的な確信」の淵源となるものが教養なのだと思います。教養がない人には重大な意思決定は任せられません。

出口 なるほど。僕は、「論理的確信」のことを「数字・ファクト・ロジック」と呼んでいますが、おっしゃる通り、物事の構造をシンプルに見ることができなければ判断することはできないですね。

楠木 そうです。シンプルになっていなければ、判断の根拠を人に上手く伝えることもできません。

「数字やファクトは未来予測のためのものではない」として、楠木氏は「数字・ファクト・ロジック」を誤解している人が世の中に多いように思うと述べ、さらに「数字やファクトの重要性というと、『事前に定量的なデータに基づいて選択肢の優劣が判断できる』とか、それがエスカレートすると、『事前に優劣が確定していないと意思決定はできない』という話になりがちです。最近では、オプションの優劣の決定にAIを活用すれば、最適解を導いてくれるのではないかとする論調が多いですよね。それは大間違いだと思います。数字やファクトというのは、すべて過去についての出来事であって、未来予測をするものではありませんから」と述べています。

それに対して、出口氏は「数字やファクトを集めて正確な判断をするには、いくつかの前提条件があります。まず、検討するための時間が無限にあること。それから、部下も大勢いてみんな賢いこと。こうした条件があるならば、膨大なデータを数量化できるかもしれませんが、通常、そのような状況は誰もが手に入れられるわけではありません。だから普通の人間の判断は、データが足りない中でしなければなりません。そのときに必要なのは、『要するに』と抽象化することのできる能力で、これを『直感』と言ってもいいと思いますが、まさしく『論理的な確信』がないと判断することはできません」と述べます。

それから、「教養の深さがパターン認識を広げ、判断力を鍛える」として、以下の対話が展開されています。

楠木 教養がある人は、そうしたパターン認識の引き出しが豊かですね。ですから、いくらビジネス環境がめまぐるしく変化していても、多くのパターンから物事を捉えているためジタバタしない。

出口 これはどこかで見た現象と似ているな、と気付けるわけですよね。

楠木 ええ、それこそがリーダーにとっては大切で、優れたリーダーは、新しい出来事に直面しても、「いつかどこかで見た風景」「いつか来た道」として捉えているフシがありますね。俗に言う「ブレない」というのは、こうしたパターン認識の豊かさに依拠しているのだと思います。

また、「リーダーは、ベースとなる人間観を持て」として、出口氏は「このようなパターン認識のベースには、その人なりの人間観があるように思います。おそらく、人間観は2種類に分けられて、1つは『人間は愚かでどうしようもない動物だから、それほど賢い判断は不可能だ』とする考え方です。そしてもう1つは『人間はなかなか立派で賢い動物だから、ちゃんと教育して育てればリーダーは育つ』とする考え方。僕は、人間観はこのどちらを取るかに尽きると思っているのです。僕自身は、人間はチョボチョボだと思っていますから、前者の考え方で世の中を見ています。ですから、人間を変えるためには、世の中の仕組みから変えていくしかないと思っています。優れた家来がいて、『王様、こうしたらどうでしょうか』と進言したくらいで人は変わらないと思うのです」と述べます。

一方、楠木氏は「その人の教養は究極的には人間観に表れるのでしょうね。近代の代表的な政治思想として、社会主義・自由主義・保守主義・民主主義があげられますが、1つの分類軸として、誰か特定の設計者がいる思想と、自然に生まれて人間社会に定着した思想とに区別できます。民主主義と社会主義は特定少数の人が考えた思想です。提唱者なり設計者がいる。これに対して、自由主義と保守主義は自然の成り行きで定着した思想です。やはり特定の人間が考えたことには脆弱性があると思います。逆に言えば、自然に人間社会が必要として定着したという意味で、バークのいう保守主義は頑健だと思います。僕自身が人間観として大切だと思っていることは、人間は多面的で、一貫性がないものであるということです」と述べます。

「本は圧倒的にコストパフォーマンスが高い」として、出口氏は「本を選ぶときにお薦めなのは、まずは表紙の綺麗な本を選ぶことです。表紙がいい本は、出版社も力を入れているはずですから、優れた本が多いのです。そして、表紙で惹かれたら本文の最初の10ページを読んでみてください。書き手の気持ちになってみれば、読んでほしいから本を書いているはずなので、最初の10ページでその本の面白さがある程度はわかるはずです。それだけ読めばその本との相性がだいたい分かるでしょうから、本は人に比べればとても選びやすいのです」と述べています。

そして、楠木氏は、読書の最大の効用の1つは「事後性の克服」であるとして、「われわれは周囲からいろいろなことを教わります。それでも、実際に経験してみるまで理解できないことというのが、この世の中にはたくさんある。どれほど聡明な人でも頭だけではなかなか分からないものです。読書は、実際に何かを経験した人がその経験を終えた後に書いているわけですから、それを読むことで疑似的に追体験することができます。こうすることで、本来であれば後になってみなければ体験できないことも、読書を通じて考えられ、ある程度まで事後性を克服することが可能になるのです。ただし、人と会うことと比べて劣っている点もあります。それは、本の場合だと論点が整理されすぎてしまっていることです。”ノイズ”から得られる洞察を得る可能性が低い。しかも、人間相手だと自分の言ったことに反応が返ってくる。それは本にはない価値です。その点には注意が必要です」と述べるのでした。

「歴史」の章は、出口治明氏が担当します。

章扉には、「歴史という生きた教材を通じて人間についての理解を深めることはリーダーの資質を鍛えることに必ずなる」と書かれています。最初に、「人間観を養うため、リーダーこそ歴史を学ぶべきだ」として、出口氏は「なぜリーダーに歴史の教養が必要なのだろうか。リーダーには、あらゆる行動の前提になる『人間観』が必要だからだ、というのが1つの答えになるだろう。歴史を勉強することは、過去の人間たちがどのような条件下でどういった暮らしをし、どのような思考を持っていたかを追体験することを意味するが、そうしていくうちにわれわれ現代人と過去の人々がさほど変わらないのではないかということに気付けるはずだ」と述べています。

また、「歴史こそ最大の教材である」として、出口氏は「いってみれば、未来のことがわからない以上、僕たちに残された教材は歴史の中にしかない。そして、人類はこれまでに膨大な数の歴史を蓄積してきたのだから、そうした「パターン」の中から示唆を得ることは多分に可能だろう。歴史は、おそらく、いくら勉強しても決して飽きることがないケーススタディの宝庫である」と述べています。さらに、「人間は古来ちっとも変っていない」として、「歴史といっても、所詮は過去のことだから今の社会には何ももたらさないのではないかという意見を持つ人もいるかもしれない。ところが、もちろんそんなことはない。実は、人間はずっと昔から、全く変化していないとも言えるのだ」と述べます。

事実、人間の脳は1万3000年前から変わっていないことが科学的にも証明されているとして、出口氏は「たしかに社会は進歩したし、様々な技術も生まれたが、脳のレベルでいうと、人間自体には何ら進化がないのだ。今ではAIやフィンテックなどについて多くの本が書かれており、これまでの社会とは全く異なるステージにわれわれがいるかのような印象を持ってしまうだろう。ところが、そのように見えるのは、実は、社会という”氷山”の一角を見ているに過ぎず、本当はその氷山の下に多くの変わらないもの、変化に動じないものが堆積しているのだ。多くの物事は、ほとんどが過去の出来事の延長線上にあると、考えていいのである。おそらくここに、古典など昔に書かれたものを読んでも今のわれわれが感動したり心を動かされる本当の理由があるように思う」と述べています。まったく同感です。

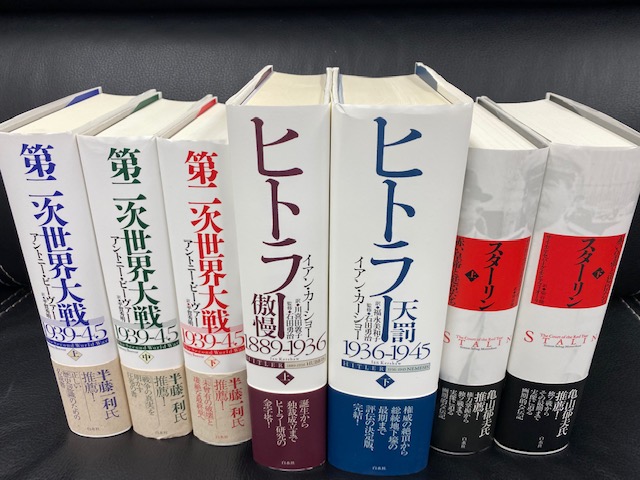

最後に、出口氏は「われわれには歴史という生きた教材しかない。けれど、歴史という長大な教材、有益な教材があるとも言える。そして、歴史を通じて社会や人間についての理解を深めることは、必ずや、次なるリーダーとしての資質を鍛えることに通じるであろう。これだけはまちがいなく断言できる」と述べるのでした。各章の担当者がおススメ本を紹介する選書コーナーでは、出口氏は多くの歴史書を紹介していますが、これまで出口氏の著書ですでに取り上げられていた本も多かったです。本書で初めて知ったアントニー・ビ―ヴァー著『第二次世界大戦1939-45』(上・中・下)が興味深く、早速、アマゾンで注文して購入しました。

7冊合計で4866ページ !

7冊合計で4866ページ !

続く「経営と教養」の章は楠木氏が担当。章扉には、「情報それ自体には価値がなくなった時代において、教養は、情報や知識よりもはるかに実践的で実用的なものである」と書かれています。選書コーナーでは、「全人類必読の遺産」とまで絶賛する『ヒトラー』上下巻、イアン・カーショー著(白水社)、さらに『スターリン――赤い皇帝と廷臣たち』上下巻、サイモン・セバーグ モンテフィオーリ著(白水社)を紹介していました。これも、早速、アマゾンで注文して購入。『第二次世界大戦』は3冊で1576ページ、『ヒトラー』は2冊でなんと約1950ページ(!)、『スターリン』も2冊で約1340ページある大冊です。7冊合計で4866ページ(!)ですが、まあ10日もあれば読めるでしょう。リーダーシップのみならず、人間の心の闇を知るためにも読んでみたいと思っています。

楠木氏は、「10冊のビジネス書より1冊の教養書」として、「教養とは本来、『その人がその人であるため』の知的基盤を形成するものである。教養は人間の知的能力のもっと根本的なところに関わっている。それは要するに、『自分の言葉で対象をつかみ、自分の言葉で考え、自分の言葉で伝える力』である。教養は、人間の思考や判断といった知的活動の中核となる。スポーツに喩えれば、野球、水泳、卓球、相撲、カーリング、種目が何であろうと、足腰の強さは基礎的な能力として役に立つ。足腰が強いだけでは勝てないが、足腰が強くなければどんなにその種目に固有のテクニックを磨いたとしても限界がある。それと同じである。教養は、何らかの物事を前にしたときに自分が拠って立つ思考の基軸となる。判断に際しても、教養はその人に固有の価値基準を形成する。この意味での知的能力の「核」に影響を与えることができる本こそ、『教養書』と呼ぶに値する」と述べています。素晴らしい「教養」の定義であると思います。

また、「もはや情報自体に価値はない」として、楠木氏は「ここで改めて確認しておくべきは、近年、情報の価値が急速に低減しつつあるということだ。かつては情報の獲得コストや流通コストは今よりもはるかに高かった。その時代には、他の人が持っていない情報を持っているだけで、それなりの価値があった。それが今では、円ドルレートはもちろん、ビジネスに関わるありとあらゆる情報が極めて低いコストで行き渡るようになった。つまり、情報それ自体には価値がない時代にわれわれは生きている」と述べます。ところが、「教養を獲得する」という行為が、情報収集の速度を上げたり、情報源を多様化させるといった「量的な問題」にすり替わりがちであるとして、楠木氏は「情報を持つことそれ自体の価値が下がっているにもかかわらず、『量的』な方向に走ってしまう。これは実に皮肉な成り行きだ。知性や教養の本質は、仕事や生活の中で触れるありとあらゆる情報から、いかに自分の考えを形成し、それを自分の言葉で語るかという質的な側面にこそある」と述べるのでした。

楠木氏の選書コーナーの最後には、なんと『古事記』が紹介されています。楠木氏は、「若い頃に文庫で読んだきりで、しばらくの間『古事記』を読んだことも忘れてしまっていた。しかし10年ほど前に、自分の人生にインパクトを与えた本は何かという話をしていたとき、大前研一さんがまっさきに『古事記』を挙げたのは意外だった。『日本人なら古事記を読め!』ということなので、真面目に読み返してみた。改めて読んでみると、さすがに古典中の古典だけあって、日本とは何かを深く考えさせる内容である。『ギリシア神話』がヨーロッパ文化の基盤を示す古典だとすれば、日本でそれに該当するものが『古事記』。凡百の日本論よりも、まずは虚心坦懐に本書を読むことを勧める」と述べています。

「経済学」の章は、大阪大学社会学経済研究所教授の大竹文雄氏が担当。章扉には、「人間は常に合理的な行動をする生き物ではない。このことを理解しなければ、ビジネスはできない」と書かれています。最初に、「環境の変化が速い時代にハウツー本は通用しない」として、大竹氏は「当然のことではあるが、リーダーは組織を運営する大きな役割を担っている。環境変化が著しい時代において、組織が作られたときには合理的だった仕組みや制度も、いつの間にか合理性を失っているかもしれない。環境にうまく適合しなくなっているかもしれない。そのときに時代との齟齬に気付き、改革を訴え、推進していくのは次の時代を担うリーダーの役割だ。改革にはそれまでの運営とは異なった視点が求められる。例えばトップに立つ者は、ある分野に特化して専門知識を深めるのではなく、様々な分野に対して横串を通して見る必要がある」と述べています。

経営企画と人事制度など、事業部ごとに損得を分けるだけではなく、企業のビジョンを通じて組織全体の利益を生み出すような俯瞰する視点が求められると指摘し、大竹氏は「時間さえかければ、熟考を重ねて新しい最適なシステムへ組織改革ができると思いがちだ。しかし実際にはそううまくはいかない。他人は思う通りに動かず、現実を取り巻く環境の変化は速く、情報が不完全なもとで判断を下さなければならない。リーダー自身が適切な視点と戦略を持たなければ、誤った判断を下す可能性がある。煩雑を極める組織の運営、改革に、生半可なハウツー本は通用しない。原理原則から学び、様々な現実の事象に応用できる経済学だからこそ、これからのリーダーは明日につながるヒントを手に入れられるのではないだろうか」と述べます。

また、「人間の不合理さが分からなければビジネスはできない」として、大竹氏は「リーダーの使命とは、組織を運営するだけではなく、社会自体を方向づける使命を担うこととなるだろう。企業の既得権を勝ち得るというよりは、日本の市場を活性化させることも期待される。そのためには個人の主義主張を熱く語るのではなく、個人の想いと合致する組織の理念やビジョンをクールな目線で合理的に捉え、判断し、代弁することが求められる。人々の判断を鈍らせる材料は、あらゆるところに内在している」と述べています。

「リーダーシップ」の章は、三菱商事、ハーバード大学MBA(経営学修士)、マッキンゼー・アンド・カンパニーを経て、現在は経営者育成を手がけるプロノバ代表である岡島悦子氏が担当。章扉には、「リーダーシップに必要な『人間理解』を古典からは、多く得られるが、現実の状況に落とし込んでいく姿勢も忘れてはならない」と書かれています。岡島氏いわく、リーダーシップの学び方には3種類あります。(1)古典的ビジネス書(2)同時代のビジネス書(3)経験です。結論的に言えば、リーダーシップを学ぶ上で自らの経験以上の「教材」はありませんが、書籍だからこそ学べることもあるとのこと。

では、どのような書籍から学べるかというと、岡島氏は『イノベーションのジレンマ』で知られるクレイトン・M・クリステンセンの最終講義録である『イノベーション・オブ・ライフ』を取り上げ、「この講義で彼は、『あなたは、死ぬときに天国の門で何と言われたいか』と聴衆に問いかける。あなたはキャッシュを誰よりも持っているから天国に行かせてもらえると思うだろうか、あるいは資産をたくさん持っているから天国に入れると言うだろうか、と。それについて、ぜひ一度思いをめぐらしてみてほしいと訴えかける。要するに、自分を突き動かす原理的なもの、すなわち『モノサシ』が何であるかを突き詰めよということだ。経営は単に私利私欲のためにあるのではないし、組織は常に何らかのミッションのために存在している。『ビジョナリー・カンパニー』の議論を彷彿とさせるが、リーダーがいかなる『指針』を持っているかが、その組織の今後を大きく左右するのだ」と述べるのでした。

「日本近現代史」の章は、大宅壮一ノンフィクション賞作家で元東京都知事の猪瀬直樹氏が担当。章扉には、「リーダーを目指す人間にとって、読書は不可欠だ。読書には時間もコストもかけない人間は、絶対に出世しないと言い切れる」と書かれています。最初に猪瀬氏は、「リーダーを目指す人間にとって、読書は不可欠だ。人間は、30歳までにどれだけの本を読んだかによって、その後の情報収集力が決まる。思想や世界観が固まっていない20代までが勝負だ。それまでに読んだ本は、必ず”知識のインデックス”となって、自分の中に蓄積されることになる。このインデックスが多ければ多いほど、情報も集めやすくなるし、情報とクズとの見分けもつくようになる。グーグルなどの検索エンジンがいくら発達したとしても、自分の”外”でなく、自分の”内”に情報インデックスがあることが大切なのだ。読書に時間もコストもかけない人間は、絶対に出世しないと言い切れる」と述べます。

また、猪瀬氏は「自分が生きている社会が歴史の中でどういう位置づけにあるのか、そして現状の社会システムの全体像を捉えて自分がどこにいるかを知る。そうした知的作業を行うには、長い歴史の風雪に耐えてきた古典や、歴史の本を読むのがいい。そうした本は、一般的なビジネス書に比べると、消化しにくいものも多いかもしれない。そのためには多少の筋トレも必要になる。肉体と同じで筋力をつける時期は20代、知性の『筋肉』も時期を遡っては身につかない」と述べます。さすがは、実績のある作家だけに鋭いことを言いますね。

「自分のアイデンティティを知るためには、3代以上遡らなくてはならない」として、猪瀬氏は「読書の中でも、とくに歴史を学ぶことを薦めるのはなぜか。それは、歴史を知ることは、われわれがなぜ現在ここに立っているのかを知ることにつながり、さらに自分自身を知ることにつながるからだ」と述べ、もう1つ歴史を学ぶ効用としては、「家長」の意識を持てるということがあると指摘します。「家長」とは、当事者であり、リーダーであり、「責任をとる人間」ということです。猪瀬氏いわく、「次男、三男は、太宰治みたいに生きていてもいいが、家長たる長男は稼がないといけない。批判するだけであれば楽だが、家長は批判するだけではすまない。ビジネスにおいても、家長である経営者は、自分で提案し、実行し、利益を生み出さないといけない」と言うのです。

しかし、今の日本は、政治も経済もメディアも文学も、家長の流れが途切れてしまっているという猪瀬氏は、「例えば、日本の文学の歴史には、大まかに、夏目漱石と森鴎外の系譜が存在するが、太宰治を含む夏目漱石の系譜だけが日本文学の歴史になってしまっている。つまり、放蕩息子の側に文学が行ってしまっているのだ。それに対して、森鴎外は当事者の側で必死に悩みながら小説を書いた」と述べます。鴎外は国家というのは「形式」が間違ってはいけないという強い家長意識を持って、昭和の生みの親となったのだとして、猪瀬氏は「つまり、人間には『統治する側』と『統治される側』があるが、日本文学の系譜において森鴎外側が途切れてしまった。夏目漱石自体は偉いが、漱石の系譜はだんだんと私小説のほうに流れてしまい、結局、太宰治になってしまった。昭和の戦争に至る過程においても、『これでいいのか、アメリカと戦争なんてしたら破産するじゃないか』という発想の文学はなかった。そうして、小説は官僚機構や国家には何の影響力も持たないものになってしまった。では、家長の意識はどうやったら芽生えるのかというと、やっぱり歴史だ。歴史を学ぶことを通して、家長の意識が高まってくる」と述べています。

選書コーナーで、猪瀬氏は、三島由紀夫の『金閣寺』『鏡子の家』を紹介し、「日本人は日本人の文体で日本人の日常性の中にあるものから言葉を編んでいくが、三島の場合はそれを外国語に翻訳したときにどういう状態になっているかということから逆に日本語をつくっていく。それはヨーロッパ近代が世界の基準だからだ。それゆえに、三島の作品は未だに西洋で翻訳として読まれている。三島由紀夫はほかの日本の文学者とはレベルが違う。戦後日本に天才がいたとすれば、三島だと思う。彼が天才たる所以は、ヨーロッパ人の文学の文脈を全部心得た上で、それを日本の文学として表現しようとしたところだ。日本文学を世界文学として書かないといけないという意識が強かった。三島は常に『日本とは何か』を考えながら書いていたのだ」と述べるのでした。

「進化生物学」の章は、総合研究大学院大学副学長の長谷川眞理子氏が担当。章扉には、「生物学的に『自然な』制度設計を学ぶことで社会を変える制度や商品の開発に応用できる」と書かれています。選書コーナーでは、長谷川氏は、ジャレド・ダイアモンドの『昨日までの世界』(上・下)を紹介し、「人類の歴史600万年の中で、文字を使う文明が生まれたのはわずか5400年前のこと。『現代』として切り取られる時代は、長い人類史の中ではほんの一瞬に過ぎず、はるか昔と捉えられがちな伝統的社会はいわば『昨日までの世界』である。その『昨日までの世界』に生きた人類が、どのような生活の営みをし、社会の問題を解決してきたのかを解き明かすのが本書だ。子どもを作りすぎたときに、口減らしのために殺すことも珍しくなかった社会が、それをやめたきっかけはなんだったのか。群れで歩くことについていけなくなった高齢者をどう扱っていたのか。仕事や結婚、高齢者介護、育児など、現代にも通じる人生の課題にスポットをあて、原初の人類がたどった経験から現代社会の問題解決のヒントを導き出すという手法は見事であり、非常に読み応えがある」と述べています。

「コンピュータサイエンス」の章は、NTT研究所、マイクロソフト本社を経て、現在はソフトウェア会社のUIEvolution代表の中島聡氏が担当。章扉には、「プログラミングの基礎を学び、勘所を摑むだけでもエンジニアとの仕事が一気にやりやすくなる。文系ビジネスパーソンこそプログラミングを学ぶべきだ」と書かれています。しかし、「プログラミング知識だけではiPhoneは作れない」として、中島氏は「iPhoneが革命的な製品になったのは、プロダクトに携わる人々が『なぜこれを作るのか』を常に問い、個人個人の夢をすり合わせていったからだ。もちろんその中心にはスティーブ・ジョブズの強烈なリーダーシップがあったが、もし開発者の中に『仕様書で書かれていたから作る』という態度の人が多数いたら、あそこまで革新的な製品はできただろうか。そうした『哲学』を身につけるのに、紙の書籍は効果を発揮する。ここで読むべきは、コンピュータに関する技術書ではない。経営者や経済学者の知恵の結晶である、良質なビジネス書を読むべきだ」と述べています。

選書コーナーでは、中島氏は、ピーター・ドラッカーの『明日を支配するもの――21世紀のマネジメント革命』を紹介し、「ドラッカーが本書の中で発した『知的労働者はボランティアのように扱わなければならない』という言葉は、まさに至言だと思う。本書の中でドラッカーは、知的労働者が働く理由の推移について考察している。近年になり、知的労働者を惹きつけ、とどまってもらうことが企業の重要な経営課題となっており、アメリカでは数十年にわたり、高額なボーナスやストックオプションを使って人材を引き止める手段が取られてきた。しかし現在では、トップのビジョン、与えられた責任、学習機会といった金銭的報酬以外の面で、知的労働者は組織を選ぶとドラッカーは喝破する。これはまさに昨今のソフトウェアエンジニアの世界を表現した言葉だ。どの企業もエンジニア不足に悩み、エンジニアは『引く手数多』の状態。その中で彼らを惹きつけるものは何か。それはトップのビジョンに他ならない」と述べています。

また、中島氏は一条真也の読書館『スティーブ・ジョブズ』で紹介したウォルター・アイザックの著書を取り上げ、「私はエンジニア、そして経営者として、ジョブズには改めて尊敬の念を覚える。彼はビジョンに突き動かされてプロダクトを開発し、周囲との摩擦を全く恐れず、偏執狂のごとく製品を磨き抜くことに固執した。その性格が災いして、レストランで出された野菜ジュースを何度も作り直させるなど突飛なエピソードも残っているが、それでも彼の執念がなければMacもiPhoneも生まれなかっただろう。残念ながらジョブズ亡き後のアップル製品は、いくぶん「執念」の要素が薄まったように感じる。彼の思いは同社のカルチャーとして残っているが、もしジョブズが存命なら、アップルウォッチは、あの大きさ、暑さでリリースされただろうか。『あと数ミリ薄くする代わりに、製品のリリースが1年遅延する』といったシビアな状況があったとしても、ジョブズは躊躇なく断行したような気がしてならない」と述べています。

「医学」の章は、医療法人社団同友会産業医室産業医の大室正志氏が担当。章扉には、「組織を率いるリーダーや経営者にとって、動物としての‟ヒト”のメカニズムを理解しておくことは、きわめて重要だ」と書かれています。選書コーナーでは、大室氏は一条真也の読書館『死すべき定め』で紹介したアトゥール・ガワンデの著書を取り上げ、「この本は、現代人が持つべき医学への姿勢を示した新しいスタンダードになるだろう。かつて、キューブラー・ロスは 『死ぬ瞬間』の中で、人間が死を受け容れるまでの段階を述べていたが、『死すべき定め』はそのプロセスがもっと複雑であることを示す。死ぬ瞬間にはいろいろなパターンがあり、人によって揺らぎがあるのだ、と」と述べています。

もともとアメリカでは、看取り専用の施設が早くから発達していましたが、死に直面した際の人間の「孤独」や「絶望」といった点については十分に対応してこなかったと指摘し、大室氏は「例えば、糖尿病患者が『どうしても食べたい』と言って甘いものなどを食べてしまうと、すぐにそれは看護の怠慢と受け取られてしまう。しかし、その行為を『自由の象徴』として解釈することも、本来であれば可能だ。そうした受け取り方においてはやはり看護側の判断が多分に影響するわけだが、その点をこの本は追究している。要するに、医学の営みには定量と定性の間の葛藤が多分にあり、単に科学的にのみ決められるわけではないのだ。公衆衛生的に図式に当てはめ解決するのでもなく、文学的にロマンチックに死を美化するのでもない方向で、死を目前にした患者の『生』を論じている。秀逸な本だ」と述べます。

「哲学」の章は、玉川大学文学部人間学科教授の岡本裕一朗氏が担当。章扉には、「今は、技術的、学術的に大きな転換点にあり、一度まっさらな状態になって考え方そのものを問い直す必要がある。そして、それこそが、哲学の使命だ」と書かれています。岡本氏いわく、哲学とは「人間の考え方」を問い直すものであり、「本当の知識」を探し続けることで真理や物事の本質に近づこうとする学問です。岡本氏は、「ビジネス書やハウツー本にあるような、明日のビジネスや生き方の即戦力になるものではないが、新しい時代を担うリーダーたちは学ぶ必要がある。なぜなら哲学こそ、ビジネスや社会生活の本質を捉え、考え改めていく足掛かりになりうるからだ。そもそも、なぜこれまで通用していた考えを改めなければいけないのか。それは、現代が世界的な流れの中で大きな転換点に立っているからだ」と述べています。

「社会が変化していく中でも変わらない、下敷きとなる共通性を見極める」として、岡本氏は「私たちは、無意識のうちに現代的価値観が根付いており、そのフィルターを通して現実を見ている。哲学的教養を身体に染み込ませれば、そのフィルターを意識的に取り外す方法を習得できるだろう。読者であるリーダーたちは組織の運営を担うだけの存在ではない。教養から得たものを発展させ、新たなフィルターを発見し人々に伝えることができる存在でもある。哲学をヒントに、課題を模索する方法、解決方法、そして隠れた時代の変化の兆しをぜひ見つけてほしい」と述べます。

「宗教」の章は、東京工業大学教授でリベラルアーツ研究教育院長の上田紀行氏が担当。章扉には、「宗教者の持つ大きさや言葉や生き方にも触れていないと、四半期の業績を引き上げるぐらいの短期的な成功で終わってしまうはずだ」と書かれています。最初に、「宗教的リテラシーがないことは、『言葉がしゃべれない』ことと等しい」として、上田氏は「リーダーにとって宗教の教養が求められるのには『外的な意味』と『内的な意味』がある」と指摘しています。

まず「外的な意味」としては、今の世界の中で、「宗教がどれだけ大きな役割を果たしているか」「どれだけ多くの人を支えているか」「どれだけ紛争の種になっているか」を考えれば、宗教的なリテラシーの重要性がわかるとして、上田氏は「宗教的なリテラシーがないということは、ある種、『言葉がしゃべれない』『世界の国境がどこにあるのかわからない』ということに等しい。元素の周期表すらわからないまま物理学を学ぶようなものだ。だからこそ、世界の力学を知るときに宗教は絶対に必要になる。多くの人たちは、世界は計測可能なお金や政治の票などで構成されていて、宗教は残余のもの、目に見えないものであると感じているかもしれないが、実は宗教というのは世界を支配している大きな力なのだ」と述べています。

「リーダーには自分の内にマグマを溜め込んでいるかが問われる」として、もう1つの「内的な意味」が説明されます。それは、リーダーとして、自分が何を支えにして、何を原動力にして生きていくかということだと指摘し、上田氏は「内的に自分を動かすものが何かを突き詰めた人間しか、基本的にリーダーにはなれない。その部分において、日本のリーダーは弱いところがある。周りの空気を読みながら、他人が決めた指標の中でいかに評価されるかを考える、他動的、他律的なリーダーが結構多い。人間としての信念を欠いていて、弱さを感じさせる人が少なくない。ある意味、調整型のリーダーとして才能があると言えなくもないが、自分をドライブしている根本的なものへの訴求のない人は、どこか浅くて頼りない人に見えてしまう」と述べます。

さらに上田氏は、「松下幸之助や本田宗一郎といったリーダーは、ある意味の宗教性を感じさせる。松下幸之助は水道哲学で有名だし、本田宗一郎も技術に対する確固とした信念を持っていた。自分を支えるものが、自分の中から湧いているし、それが世界の深いところへとつながっている。自分の自己実現が世界の幸福であるとか、何かしらの大きな世界の基層みたいなものとつながっているリーダーでないと、周りの人間が動かない。単に人の上に立つのがリーダーなのではなく、リーダーは活火山のようなものであり、その下側にどれだけ深いマグマがあるか、ある種の深みがあるかをリーダーは問われるのだ」とも述べています。

そのエネルギーの源泉は何かというと、世界の多くの人たちは宗教から得ているケースが多いと、上田氏は指摘します。そして、「宗教とあまり関係がないと思っている日本人でも、自分の宗教性に触れ合っていくことが、リーダーとしてその人が立つときに必須だと思う。みなが京セラの稲盛和夫氏のように宗教心を前面に出す必要はないが、宗教心を突き詰めていくことが大きなきっかけになるはずだ。自分の深いところに到達するためのアートや技術として、宗教が果たす役割はとても大きい」と述べるのでした。

選書コーナーでは、上田氏は一条真也の読書館『宗教の理論』で紹介したジョルジュ・バタイユの著書を取り上げ、「人間は、聖と俗の両方を持っており、俗なる世間でこつこつ貯めたお金を一気に消費したりするときや、社会的なタブーを破ったときに、ものすごい快感と高揚感を得られる。エクスタシーがないと宗教ではないし、タブーは破るときの快楽のためにあるというのが彼の立場だ。例えば、お祭りで神輿をかついだり、後先考えずに酒を飲んだりすると、ものすごい快感が吹き上がる。そうしたハレの空間や体験がないと、人間は生きている実感が得られずに枯れてしまう。リーダーになる人は、やたらと部下をノルマで締め上げたりしてはいけない。リーダーは、他のメンバーに対して、生きていて楽しいというエクスタシーや自己肯定感を与えないといけないのだ。もちろん自分自身にも!」と述べています。

おわりに「『日本3・0』の時代を生き抜くために」では、先に紹介した佐々木氏が「この『リーダーの教養書』は、NewsPicks(ニューズピックス)と幻冬舎のコラボで始めた「NewsPicks Book」シリーズの処女作となる。本シリーズの1つのポリシーは、普遍と最先端を両立させることだ。とくに両者の融合は、ビジネスの世界において大事になる。なぜなら、ビジネスの世界にいると、『新しいもの病』にかかってしまうからだ」と説明します。

また、「『頭の中のOS』を切り替えよ」として、佐々木氏は「本を本だけで楽しむのもいいが、本を基点として、より多くの人とつながったり、知の化学反応が起きたりすればさらに面白くなる。本を切り口としながらも、本だけで終わらずに、実際にリアルの場で学び、語り合うことによって、本がより進化していく。今後の本とは、教科書、バイブルとして、人をつなぐ媒介になるのだ。本を基点として、対話や出会いが生まれ、本に書かれていた以上のアイディアや考えが生まれてくる」と述べます。

そして、佐々木氏は「『頭の中のOS』を形づくるのが教養である。だからこそ、具体的なスキル(アプリ)をダウンロードするより前に、まずOSである教養を積み重ねないといけないのだ。しかし日本では、18歳まで受験まっしぐらで勉強した後、『頭の中のOS』を切り替えるための時間や場がない。そのため、18歳のままのOSで一生過ごすことを余儀なくされている。 今後のイメージとしては、10年に1回、長くとも20年に1回は、OSを切り替えることが必須になるだろう」と述べるのでした。わたしも日頃から「教養」について考え続けており、自分なりの見解も持ってはいますが、本書に示された各界の第一人者の人々による「教養」論には大いに刺激を受け、学ばせていただきました。最後に、リーダーにとって「教養」が必要であることは言うまでもありません!